78 第六章 维生素 一、教学目的与要求 1、 正确理解维生素概念的含义。 2、 掌握重要的脂溶性维生素和水溶性维生素的性质及其在烹饪过程中的变化。 二、教学重点与难点 维生素的稳定性 三、课时安排与教学方法 教学内容 (计划/实际) 课时数 课程类型/ 教学方法 第一节 维生素的概述与分类 1/ 理论/ 第二节 脂溶性维生素 3/ 理论/ 第三节 水溶性维生素 4/ 理论/ 合计 7/ 四、教学过程 第六章 维生素 第一节 维生素的概述与分类 一、维生素的概念与分类 1、维生素的概念:维生素是维持人体细胞生长和正常代谢所必需的 一类有机化合物,它们都存在于天然食物口中,人体大都不能合成或合 成不能满足人体需要。 2、维生素的命名 维生素有三种命名方式:(1)系统命名法,以发现顺序命名,称为 维生素 A、B、C。(2)以化学结构特点来命名,如视黄醇、胆钙化醇、 钴胺素。(3)以生理功能的特点来命名,如抗坏血酸、抗脚气病维生素 等

78 第六章 维生素 一、教学目的与要求 1、 正确理解维生素概念的含义。 2、 掌握重要的脂溶性维生素和水溶性维生素的性质及其在烹饪过程中的变化。 二、教学重点与难点 维生素的稳定性 三、课时安排与教学方法 教学内容 (计划/实际) 课时数 课程类型/ 教学方法 第一节 维生素的概述与分类 1/ 理论/ 第二节 脂溶性维生素 3/ 理论/ 第三节 水溶性维生素 4/ 理论/ 合计 7/ 四、教学过程 第六章 维生素 第一节 维生素的概述与分类 一、维生素的概念与分类 1、维生素的概念:维生素是维持人体细胞生长和正常代谢所必需的 一类有机化合物,它们都存在于天然食物口中,人体大都不能合成或合 成不能满足人体需要。 2、维生素的命名 维生素有三种命名方式:(1)系统命名法,以发现顺序命名,称为 维生素 A、B、C。(2)以化学结构特点来命名,如视黄醇、胆钙化醇、 钴胺素。(3)以生理功能的特点来命名,如抗坏血酸、抗脚气病维生素 等

79 二、维生素的基本特点 维生素是维持人体正常生理功能所必需的一类有机物。它们种类繁 多、性质各异。基本上可分为水溶性维生素和脂溶性维生素二类,并具 有以下共同特点: 1、维生素或其前体都在天然食物中存在,但是没有一种天然食物含 有人体所需的全部维生素。 2、它们在体内不提供热能,一般也不是机体的组成成分。 3、它们参与维持机体正常生理功能,需要量极少通常以毫克,有的 甚至以微克计,但是绝对不可缺少。 4、它们一般不能在体内合成,或合成的量少,不能满足机体需要, 必需经常由食物供给。现已命名的维生素中有很多是人体可以合成的。 食物中某种维生素长期缺乏或不足时可引起代谢紊乱和出现病理现 象形成维生素缺乏症。早期轻度缺乏,尚无明显临床症状时称维生素不 足。人类正是在同这些维生素缺乏症的斗争中来研究和认识维生素的。 早在公元 7 世纪,我国医药书籍中就有关于维生素缺乏症和食物防治的 记载。我国医学典籍中称米面可治愈脚气病,其实此病是因缺乏硫胺素 (维生素 B1)所致。国外一直到 1642 年才第一次描述这种疾病。此外,中 医还首先用猪肝治疗“雀目”(即夜盲症)。这是一种维生素 A 缺乏症。 至于人们对食物中某些因子缺乏和发生疾病之间更广泛深入的了解则是 十八世纪以后。本世纪人们才确定这些食物中有机因子的化学结构,并 完成人工合成。 维生素缺乏在人类历史的进程中曾经是引起的重要原因之一。它摧 毁军队、杀伤船员,甚至毁灭一些国家,直到 1925 年内于缺乏维生素 B12 引起的恶性贫血还凶恶地折磨着人类。今天,即使是有各种商品维 生素可供选用,但是在最发达的国家仍然在一些人群中发现有维生素缺 乏症。 实际上,健康人只要有适当的膳食,无需增补维生素。造成维生素 缺乏的原因除食物含量不足外还可由于机体消化吸收出现障碍和增加需 要量所致。至于食物中含量不足则尚与食品加工密切有关。但是,食品 加工未必产生营养上低劣的制品,在食品加工中,为了满足人们的感官

79 二、维生素的基本特点 维生素是维持人体正常生理功能所必需的一类有机物。它们种类繁 多、性质各异。基本上可分为水溶性维生素和脂溶性维生素二类,并具 有以下共同特点: 1、维生素或其前体都在天然食物中存在,但是没有一种天然食物含 有人体所需的全部维生素。 2、它们在体内不提供热能,一般也不是机体的组成成分。 3、它们参与维持机体正常生理功能,需要量极少通常以毫克,有的 甚至以微克计,但是绝对不可缺少。 4、它们一般不能在体内合成,或合成的量少,不能满足机体需要, 必需经常由食物供给。现已命名的维生素中有很多是人体可以合成的。 食物中某种维生素长期缺乏或不足时可引起代谢紊乱和出现病理现 象形成维生素缺乏症。早期轻度缺乏,尚无明显临床症状时称维生素不 足。人类正是在同这些维生素缺乏症的斗争中来研究和认识维生素的。 早在公元 7 世纪,我国医药书籍中就有关于维生素缺乏症和食物防治的 记载。我国医学典籍中称米面可治愈脚气病,其实此病是因缺乏硫胺素 (维生素 B1)所致。国外一直到 1642 年才第一次描述这种疾病。此外,中 医还首先用猪肝治疗“雀目”(即夜盲症)。这是一种维生素 A 缺乏症。 至于人们对食物中某些因子缺乏和发生疾病之间更广泛深入的了解则是 十八世纪以后。本世纪人们才确定这些食物中有机因子的化学结构,并 完成人工合成。 维生素缺乏在人类历史的进程中曾经是引起的重要原因之一。它摧 毁军队、杀伤船员,甚至毁灭一些国家,直到 1925 年内于缺乏维生素 B12 引起的恶性贫血还凶恶地折磨着人类。今天,即使是有各种商品维 生素可供选用,但是在最发达的国家仍然在一些人群中发现有维生素缺 乏症。 实际上,健康人只要有适当的膳食,无需增补维生素。造成维生素 缺乏的原因除食物含量不足外还可由于机体消化吸收出现障碍和增加需 要量所致。至于食物中含量不足则尚与食品加工密切有关。但是,食品 加工未必产生营养上低劣的制品,在食品加工中,为了满足人们的感官

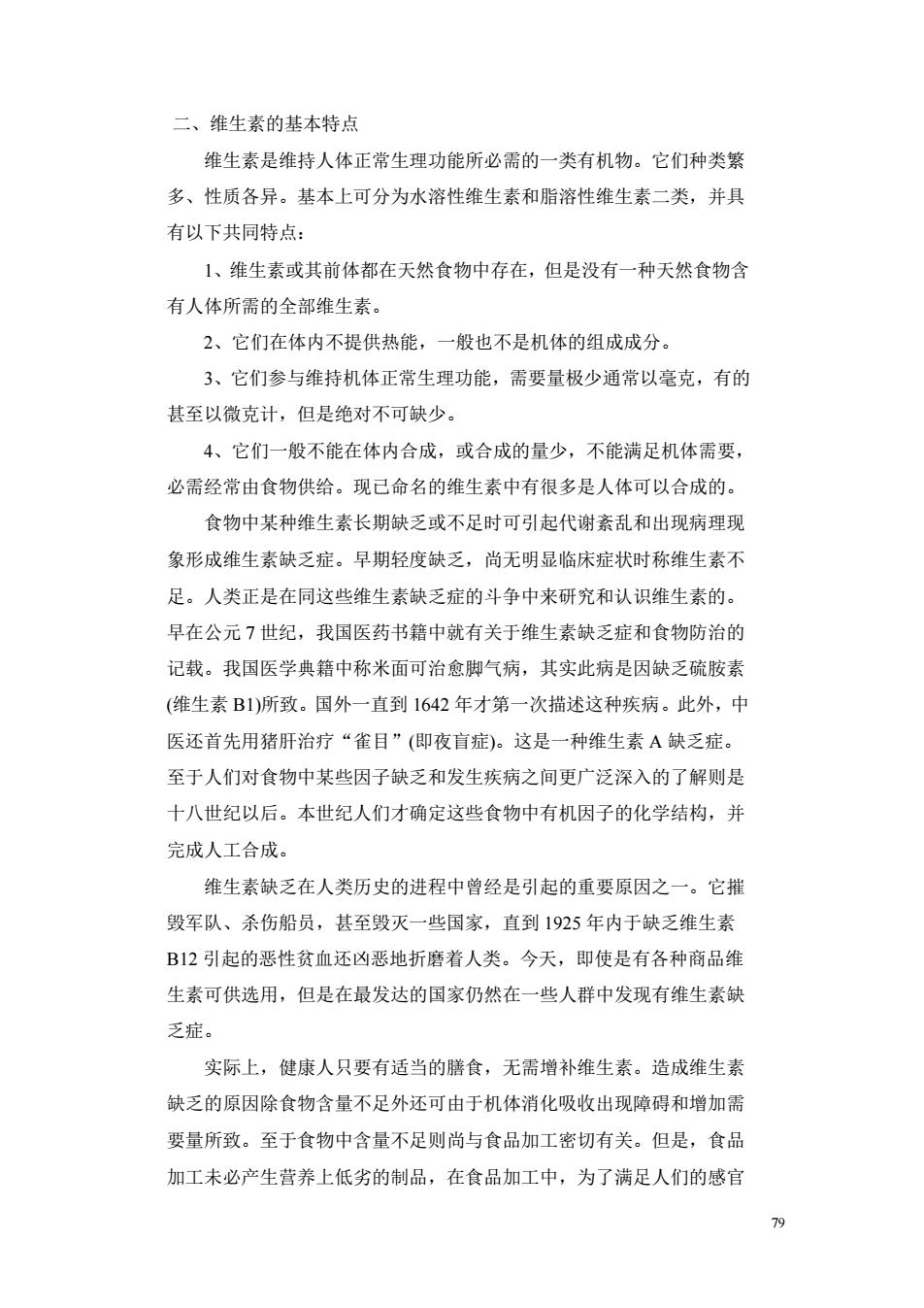

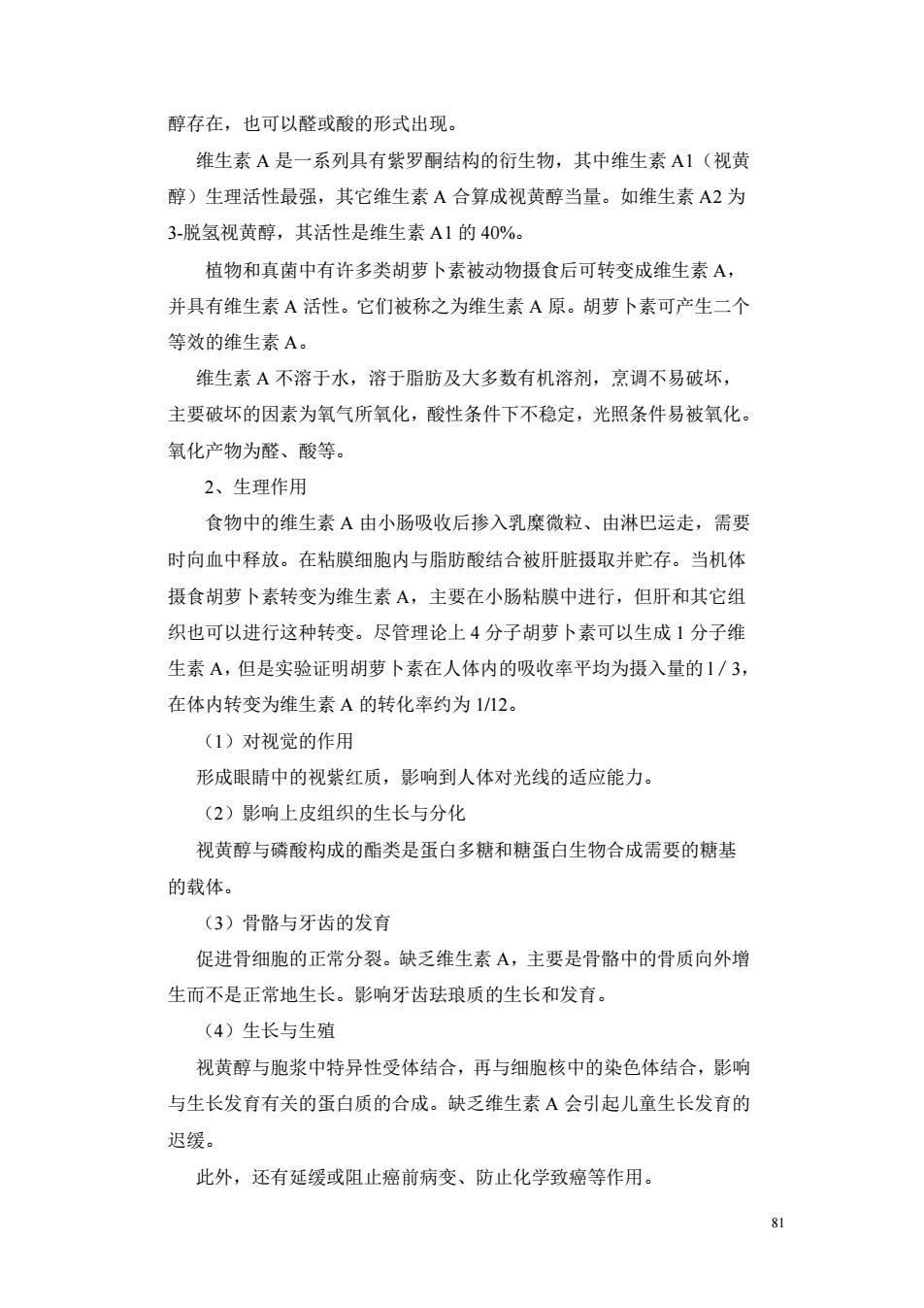

80 需要,例如鱼内脏去除、选取水果蔬菜等更适口的部分进行加工,这当 然会伴有维生素和其它营养素的损失。然而此损失并非食品加工本身所 固有的。即使食品加工可造成维生素的损失但它还具有保存维生素的作 用。据报道维生素 C 在绿叶蔬菜果收后 2 小时损失约 10%-18%,10 小 时后可增加到 38%—60%。如若及时进行加工处理,则可较好地保存。 因此食品加工除有延长食品的保存期这一重要优点外,在维生素的损失 方面与新鲜食物的烹调损失相差不大。 二、维生素的分类 一般根据维生素的水溶性分为两大类:水溶性维生素和脂溶性维生 素。水溶性维生素包括维生素 C 和维生素 B 族。脂溶性维生素为维生素 A、D、E、K 四种。 两大类维生素不同的特点在于: 脂溶性维生素 水溶性维生素 化学组成 含碳、氢、氧 除碳、氢、氧外,有的 还含有氮、硫等 溶解性 溶于脂肪及脂溶剂 溶于水 吸收排泄 随脂肪吸收进入淋巴系统 血液吸收 积存性 大部分积存于体内 一般体内无积存 缺乏症出现时间 缓慢 较快 毒性 易引起中毒 几乎无毒性 稳定性 大多数稳定性强 大多数稳定性差 维生素分为水溶性和脂溶性两大类,分别介绍如下: 第二节 脂溶性维生素 脂溶性维生素包括维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 四种 一、维生素 A 维生素 A 又称为视黄醇,抗夜盲症维生素。 1、化学结构和化学性质 维生素 A 是由入紫罗酮环与不饱和一元醇所组成。它既可以游离

80 需要,例如鱼内脏去除、选取水果蔬菜等更适口的部分进行加工,这当 然会伴有维生素和其它营养素的损失。然而此损失并非食品加工本身所 固有的。即使食品加工可造成维生素的损失但它还具有保存维生素的作 用。据报道维生素 C 在绿叶蔬菜果收后 2 小时损失约 10%-18%,10 小 时后可增加到 38%—60%。如若及时进行加工处理,则可较好地保存。 因此食品加工除有延长食品的保存期这一重要优点外,在维生素的损失 方面与新鲜食物的烹调损失相差不大。 二、维生素的分类 一般根据维生素的水溶性分为两大类:水溶性维生素和脂溶性维生 素。水溶性维生素包括维生素 C 和维生素 B 族。脂溶性维生素为维生素 A、D、E、K 四种。 两大类维生素不同的特点在于: 脂溶性维生素 水溶性维生素 化学组成 含碳、氢、氧 除碳、氢、氧外,有的 还含有氮、硫等 溶解性 溶于脂肪及脂溶剂 溶于水 吸收排泄 随脂肪吸收进入淋巴系统 血液吸收 积存性 大部分积存于体内 一般体内无积存 缺乏症出现时间 缓慢 较快 毒性 易引起中毒 几乎无毒性 稳定性 大多数稳定性强 大多数稳定性差 维生素分为水溶性和脂溶性两大类,分别介绍如下: 第二节 脂溶性维生素 脂溶性维生素包括维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 K 四种 一、维生素 A 维生素 A 又称为视黄醇,抗夜盲症维生素。 1、化学结构和化学性质 维生素 A 是由入紫罗酮环与不饱和一元醇所组成。它既可以游离

81 醇存在,也可以醛或酸的形式出现。 维生素 A 是一系列具有紫罗酮结构的衍生物,其中维生素 A1(视黄 醇)生理活性最强,其它维生素 A 合算成视黄醇当量。如维生素 A2 为 3-脱氢视黄醇,其活性是维生素 A1 的 40%。 植物和真菌中有许多类胡萝卜素被动物摄食后可转变成维生素 A, 并具有维生素 A 活性。它们被称之为维生素 A 原。胡萝卜素可产生二个 等效的维生素 A。 维生素 A 不溶于水,溶于脂肪及大多数有机溶剂,烹调不易破坏, 主要破坏的因素为氧气所氧化,酸性条件下不稳定,光照条件易被氧化。 氧化产物为醛、酸等。 2、生理作用 食物中的维生素 A 由小肠吸收后掺入乳糜微粒、由淋巴运走,需要 时向血中释放。在粘膜细胞内与脂肪酸结合被肝脏摄取并贮存。当机体 摄食胡萝卜素转变为维生素 A,主要在小肠粘膜中进行,但肝和其它组 织也可以进行这种转变。尽管理论上 4 分子胡萝卜素可以生成 1 分子维 生素 A,但是实验证明胡萝卜素在人体内的吸收率平均为摄入量的 l/3, 在体内转变为维生素 A 的转化率约为 1/12。 (1)对视觉的作用 形成眼睛中的视紫红质,影响到人体对光线的适应能力。 (2)影响上皮组织的生长与分化 视黄醇与磷酸构成的酯类是蛋白多糖和糖蛋白生物合成需要的糖基 的载体。 (3)骨骼与牙齿的发育 促进骨细胞的正常分裂。缺乏维生素 A,主要是骨骼中的骨质向外增 生而不是正常地生长。影响牙齿珐琅质的生长和发育。 (4)生长与生殖 视黄醇与胞浆中特异性受体结合,再与细胞核中的染色体结合,影响 与生长发育有关的蛋白质的合成。缺乏维生素 A 会引起儿童生长发育的 迟缓。 此外,还有延缓或阻止癌前病变、防止化学致癌等作用

81 醇存在,也可以醛或酸的形式出现。 维生素 A 是一系列具有紫罗酮结构的衍生物,其中维生素 A1(视黄 醇)生理活性最强,其它维生素 A 合算成视黄醇当量。如维生素 A2 为 3-脱氢视黄醇,其活性是维生素 A1 的 40%。 植物和真菌中有许多类胡萝卜素被动物摄食后可转变成维生素 A, 并具有维生素 A 活性。它们被称之为维生素 A 原。胡萝卜素可产生二个 等效的维生素 A。 维生素 A 不溶于水,溶于脂肪及大多数有机溶剂,烹调不易破坏, 主要破坏的因素为氧气所氧化,酸性条件下不稳定,光照条件易被氧化。 氧化产物为醛、酸等。 2、生理作用 食物中的维生素 A 由小肠吸收后掺入乳糜微粒、由淋巴运走,需要 时向血中释放。在粘膜细胞内与脂肪酸结合被肝脏摄取并贮存。当机体 摄食胡萝卜素转变为维生素 A,主要在小肠粘膜中进行,但肝和其它组 织也可以进行这种转变。尽管理论上 4 分子胡萝卜素可以生成 1 分子维 生素 A,但是实验证明胡萝卜素在人体内的吸收率平均为摄入量的 l/3, 在体内转变为维生素 A 的转化率约为 1/12。 (1)对视觉的作用 形成眼睛中的视紫红质,影响到人体对光线的适应能力。 (2)影响上皮组织的生长与分化 视黄醇与磷酸构成的酯类是蛋白多糖和糖蛋白生物合成需要的糖基 的载体。 (3)骨骼与牙齿的发育 促进骨细胞的正常分裂。缺乏维生素 A,主要是骨骼中的骨质向外增 生而不是正常地生长。影响牙齿珐琅质的生长和发育。 (4)生长与生殖 视黄醇与胞浆中特异性受体结合,再与细胞核中的染色体结合,影响 与生长发育有关的蛋白质的合成。缺乏维生素 A 会引起儿童生长发育的 迟缓。 此外,还有延缓或阻止癌前病变、防止化学致癌等作用

82 3、缺乏症 (1)夜盲症与干眼病的症状:暗适应能力下降,结膜外部干燥发炎, 以致视力减退。会进一步发展为永久性夜盲直到 。 (2)上皮组织角化疾病,在口腔、消化系统、呼吸系统和泌尿系统 等粘膜组织,由于角质化变硬、变干,从而失去了作为保护内脏器官的 上皮组织所应有的柔软和湿润。易发生呼吸系统的炎症。 此外,缺乏维生素 A 易患肿瘤。 过量摄入维生素 A 易患过多症,即中毒症。主要是破骨细胞活性增 强,皮肤干燥、发痒、皮疹,胎儿先天畸形等。 4、供给量及食物来源 维生素 A 只存在于动物性食品中,最好的来源是各种动物的肝、肾、 鸡蛋、鱼卵中。植物则可提供作为维生素 A 元的类胡萝卜素。最好的来 源是有色蔬菜,如菠菜、胡萝卜、辣椒,以及水果如杏、柿子等。 我国的 RDA 值为成年人每日摄取 750 微克视黄醇当量 二、维生素 D 维生素 D 又称为胆钙化醇、抗佝偻病维生素。 1、化学结构和化学性质 维生素 D 是类固醇的衍生物。具有维生素 D 活性的化合物有十种, 主要的是维生素 D2(麦角钙化醇)和 D3(胆钙化醇)。二者化学结构十分相 似,维生素 D 2 比维生素 D3 在侧链上多一个双键和甲基。维生素 D 为 胆钙化醇当量

82 3、缺乏症 (1)夜盲症与干眼病的症状:暗适应能力下降,结膜外部干燥发炎, 以致视力减退。会进一步发展为永久性夜盲直到 。 (2)上皮组织角化疾病,在口腔、消化系统、呼吸系统和泌尿系统 等粘膜组织,由于角质化变硬、变干,从而失去了作为保护内脏器官的 上皮组织所应有的柔软和湿润。易发生呼吸系统的炎症。 此外,缺乏维生素 A 易患肿瘤。 过量摄入维生素 A 易患过多症,即中毒症。主要是破骨细胞活性增 强,皮肤干燥、发痒、皮疹,胎儿先天畸形等。 4、供给量及食物来源 维生素 A 只存在于动物性食品中,最好的来源是各种动物的肝、肾、 鸡蛋、鱼卵中。植物则可提供作为维生素 A 元的类胡萝卜素。最好的来 源是有色蔬菜,如菠菜、胡萝卜、辣椒,以及水果如杏、柿子等。 我国的 RDA 值为成年人每日摄取 750 微克视黄醇当量 二、维生素 D 维生素 D 又称为胆钙化醇、抗佝偻病维生素。 1、化学结构和化学性质 维生素 D 是类固醇的衍生物。具有维生素 D 活性的化合物有十种, 主要的是维生素 D2(麦角钙化醇)和 D3(胆钙化醇)。二者化学结构十分相 似,维生素 D 2 比维生素 D3 在侧链上多一个双键和甲基。维生素 D 为 胆钙化醇当量