就要差一些。 2、可滴定酸度 在可滴定酸度相等的情况下,有机酸的酸感比无机酸更长久。 原因:有机酸在溶液中的离解速度一般都比较慢,且有相当多的未离解的酸分子存在。所以当它 们进入口腔以后,能够持续地在口腔中产生H +,使酸味维持长久。 3、唾液pH值 自然界食物的酸碱性一般在pHl.0~8.4之间。常见的大多数食物的酸碱性在pH5.0~6.5之间,而 人的唾液的酸碱性在pH6.7~6.9之间,后两者的pH大体相近。所以人们对常见的大多数食物不觉得 有酸感,只有当食物的酸碱度在pH5.0之下时,才会产生酸感。但如食物的pH在3.0以下时,强烈的酸 感便会使人适应不了,从而拒食。因此,酸性食物溶解于唾液时,便离解产生H +,但只有其pH值低于 唾液的pH值时,才会产生酸感。 4、缓冲溶液及其他食物特别是糖的存在 这些因素的存在对酸感的强弱都会产生影响。 一般矿质的酸味阈值在pH=4.2~4.6之间,若在其中加入3%的砂糖(或等甜度的糖精)时,其 pH值不变而酸强度降低了15%。 另外乙醇和食盐都能减弱酸味。甜味和酸味的组合是构成水果和饮料风味的重要因素,至于糖醋 调制的酸甜口味亦为烹调实践所常用口味。 5、和其它味感一样,神经疲倦也会降低酸的酸味强度。 (三)酸味剂 1、食醋 主要成分:90%以上的水分, 酸味成分:醋酸含量为3%~5%, 其它成分:乳酸、琥珀酸、氨基酸、醇类、酯类和糖等,在调制时还加入适量的糖色作调色料。 用作调味品的食醋都是用发酵法生产的,即: 糖或淀粉原料 ⎯发酵⎯→ 酒精 ⎯氧化⎯→ 醋酸 食醋在烹调中的主要作用是:①增加菜肴香味,除去不良味道和气味。②减少维生素C的损失, 促进原料中钙、磷、铁等无机物的溶解,以利于消化吸收。③刺激食欲,有利于消化。④能防果蔬的 褐变。⑤具有防腐作用。 2、乳酸 乳酸学名α-羟基丙酸。 结构:CH3 -CH(OH)-COOH 广泛存在于我国传统食品的泡菜、酸菜中,也存在于酸奶中,另外在合成醋、辣酱油和酱菜的 制作中,也加入乳酸作酸味剂。 泡菜的酸感和脆嫩风味,主要因乳酸的作用而引起。因为乳酸菌体内缺少分解蛋白质的蛋白酶, 故而它不能破坏植物组织细胞内的原生质,在乳酸菌的繁殖生长过程中,只利用蔬菜渗出液汁中的 糖分和氨基酸等可溶性物质作营养源,从而使泡制的蔬菜组织仍保持挺脆状态,具有特殊的风味。 加之由于乳酸的积累,使泡菜汁的pH降至4以下,在这种酸性环境中,分解蛋白质的细菌和产生不 良气味的丁酸菌等的繁殖活动受到一定程度的抑制,从而起到抑制杂菌生长的作用。 3、苹果酸 苹果酸学名为α-羟基丁二酸。 结构:HO-CH-COOH CH2-COOH 性质:苹果酸为白色结晶,易溶于水,吸湿性强,无臭,存在于一切植物果实中,具有略带刺 激性的爽快酸味感,略有苦涩味,但其后味持续时间长。 应用:苹果酸在烹饪行业中可用作甜酸点心的酸味剂,在食品工业中用作果冻、饮料等的酸味 剂,一般的用量为0.05~0.5%。 4、柠檬酸 柠檬酸又名枸橼(juyuan)酸, 学名为3-羟基-3-羧基戊二酸。 结构: CH2 COOH HO-C-COOH CH2 COOH 柠檬酸是无色透明晶体,易溶于水和乙醇,在20℃的水中溶解

就要差一些。 2、可滴定酸度 在可滴定酸度相等的情况下,有机酸的酸感比无机酸更长久。 原因:有机酸在溶液中的离解速度一般都比较慢,且有相当多的未离解的酸分子存在。所以当它 们进入口腔以后,能够持续地在口腔中产生H +,使酸味维持长久。 3、唾液pH值 自然界食物的酸碱性一般在pHl.0~8.4之间。常见的大多数食物的酸碱性在pH5.0~6.5之间,而 人的唾液的酸碱性在pH6.7~6.9之间,后两者的pH大体相近。所以人们对常见的大多数食物不觉得 有酸感,只有当食物的酸碱度在pH5.0之下时,才会产生酸感。但如食物的pH在3.0以下时,强烈的酸 感便会使人适应不了,从而拒食。因此,酸性食物溶解于唾液时,便离解产生H +,但只有其pH值低于 唾液的pH值时,才会产生酸感。 4、缓冲溶液及其他食物特别是糖的存在 这些因素的存在对酸感的强弱都会产生影响。 一般矿质的酸味阈值在pH=4.2~4.6之间,若在其中加入3%的砂糖(或等甜度的糖精)时,其 pH值不变而酸强度降低了15%。 另外乙醇和食盐都能减弱酸味。甜味和酸味的组合是构成水果和饮料风味的重要因素,至于糖醋 调制的酸甜口味亦为烹调实践所常用口味。 5、和其它味感一样,神经疲倦也会降低酸的酸味强度。 (三)酸味剂 1、食醋 主要成分:90%以上的水分, 酸味成分:醋酸含量为3%~5%, 其它成分:乳酸、琥珀酸、氨基酸、醇类、酯类和糖等,在调制时还加入适量的糖色作调色料。 用作调味品的食醋都是用发酵法生产的,即: 糖或淀粉原料 ⎯发酵⎯→ 酒精 ⎯氧化⎯→ 醋酸 食醋在烹调中的主要作用是:①增加菜肴香味,除去不良味道和气味。②减少维生素C的损失, 促进原料中钙、磷、铁等无机物的溶解,以利于消化吸收。③刺激食欲,有利于消化。④能防果蔬的 褐变。⑤具有防腐作用。 2、乳酸 乳酸学名α-羟基丙酸。 结构:CH3 -CH(OH)-COOH 广泛存在于我国传统食品的泡菜、酸菜中,也存在于酸奶中,另外在合成醋、辣酱油和酱菜的 制作中,也加入乳酸作酸味剂。 泡菜的酸感和脆嫩风味,主要因乳酸的作用而引起。因为乳酸菌体内缺少分解蛋白质的蛋白酶, 故而它不能破坏植物组织细胞内的原生质,在乳酸菌的繁殖生长过程中,只利用蔬菜渗出液汁中的 糖分和氨基酸等可溶性物质作营养源,从而使泡制的蔬菜组织仍保持挺脆状态,具有特殊的风味。 加之由于乳酸的积累,使泡菜汁的pH降至4以下,在这种酸性环境中,分解蛋白质的细菌和产生不 良气味的丁酸菌等的繁殖活动受到一定程度的抑制,从而起到抑制杂菌生长的作用。 3、苹果酸 苹果酸学名为α-羟基丁二酸。 结构:HO-CH-COOH CH2-COOH 性质:苹果酸为白色结晶,易溶于水,吸湿性强,无臭,存在于一切植物果实中,具有略带刺 激性的爽快酸味感,略有苦涩味,但其后味持续时间长。 应用:苹果酸在烹饪行业中可用作甜酸点心的酸味剂,在食品工业中用作果冻、饮料等的酸味 剂,一般的用量为0.05~0.5%。 4、柠檬酸 柠檬酸又名枸橼(juyuan)酸, 学名为3-羟基-3-羧基戊二酸。 结构: CH2 COOH HO-C-COOH CH2 COOH 柠檬酸是无色透明晶体,易溶于水和乙醇,在20℃的水中溶解

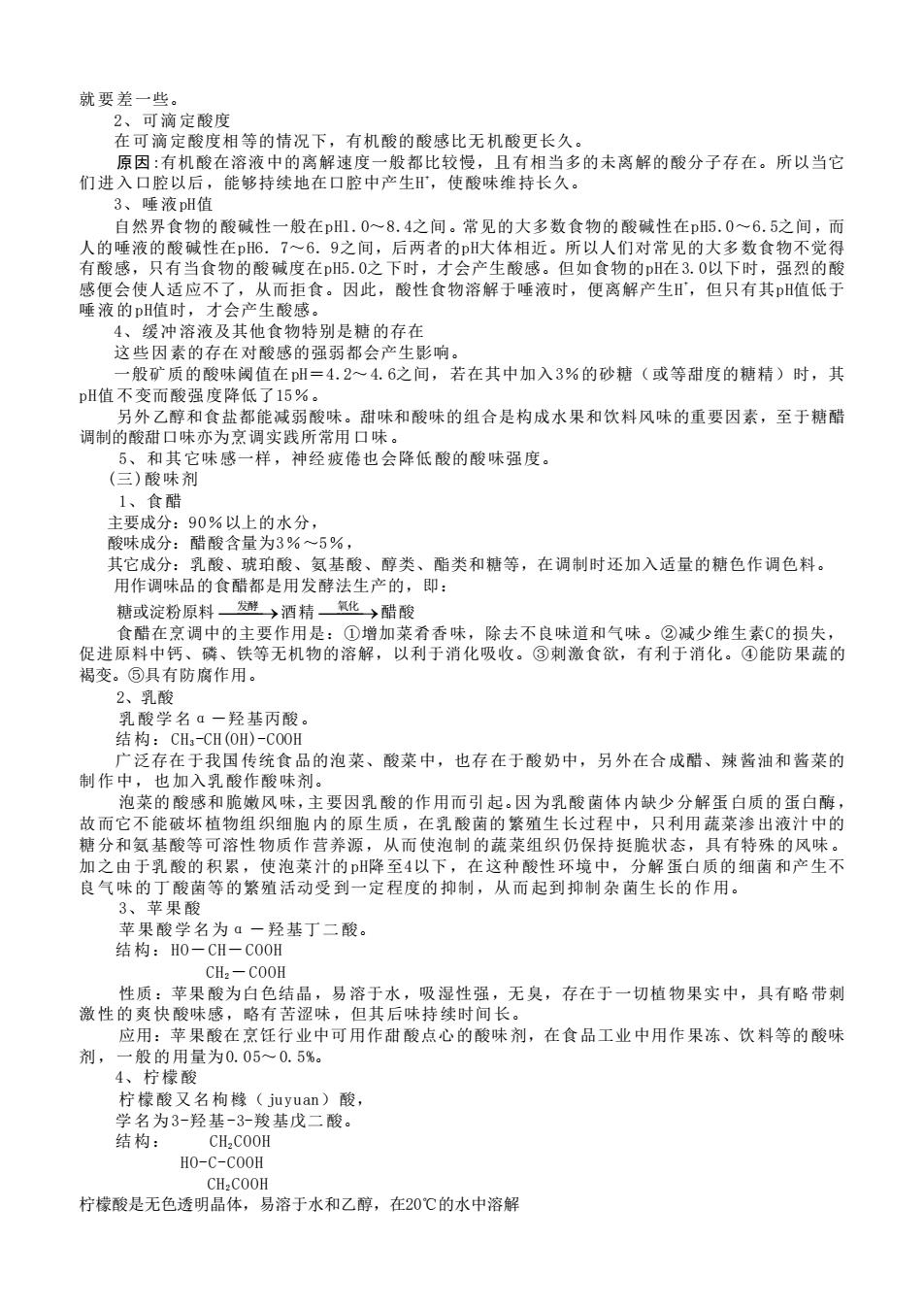

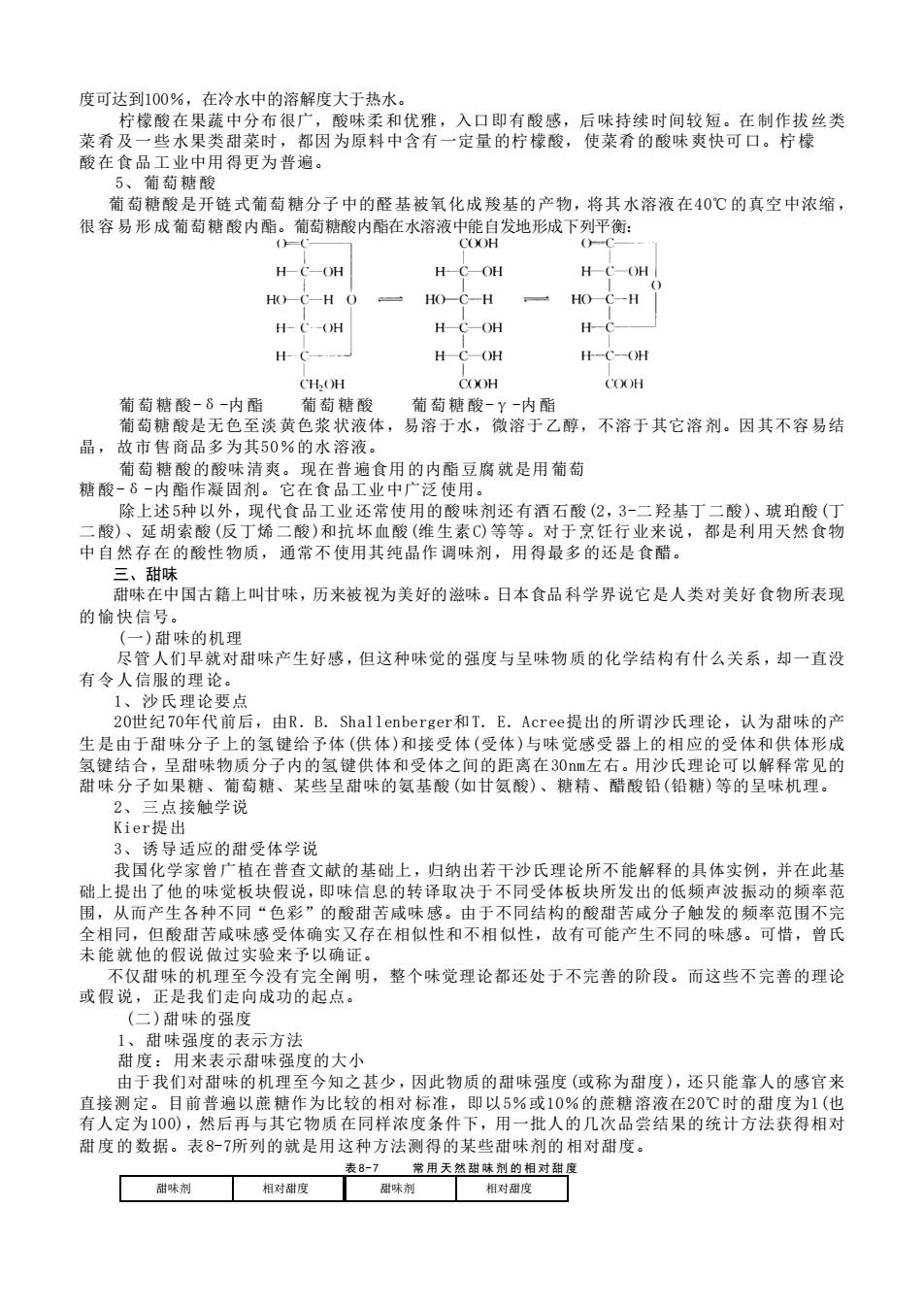

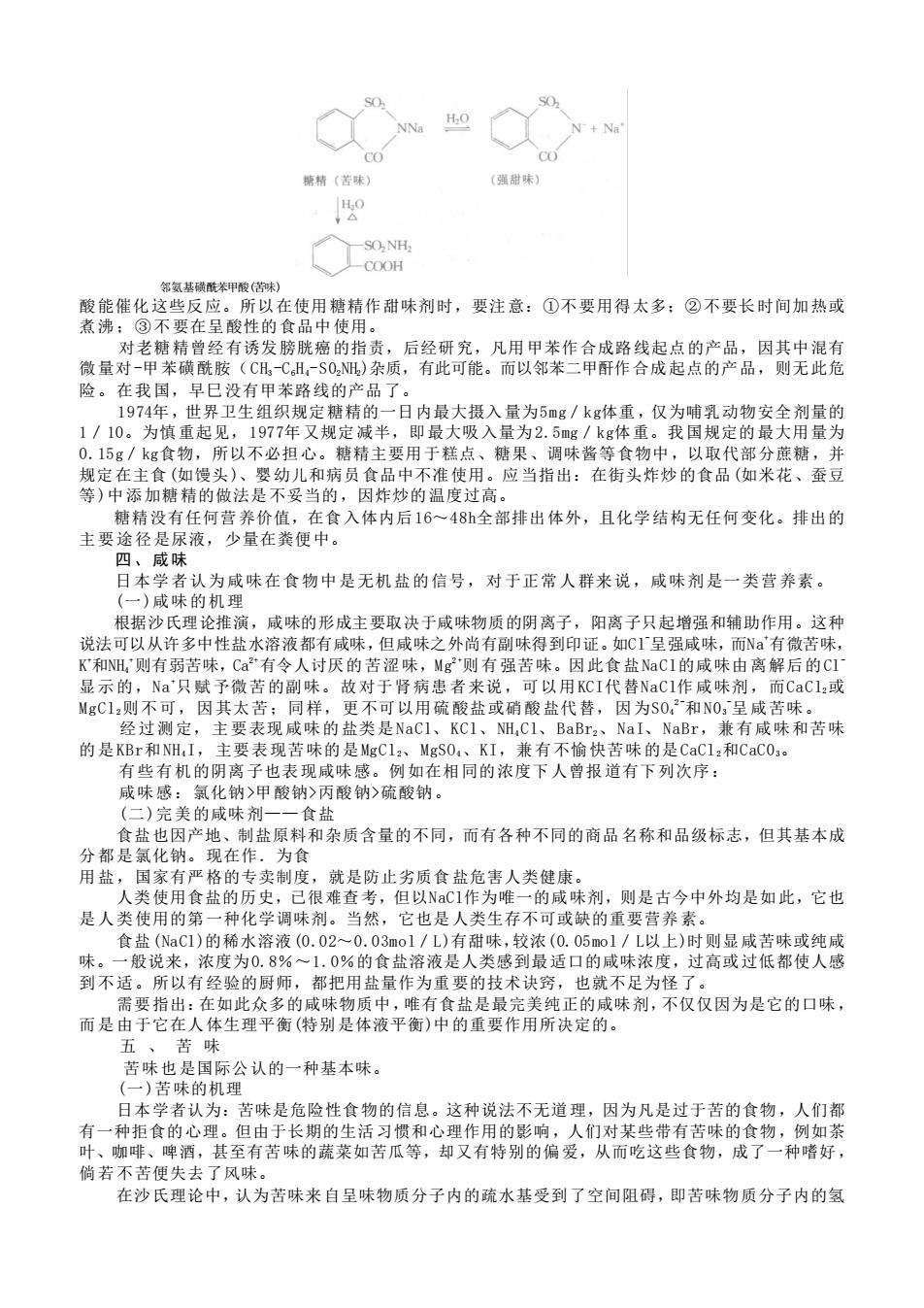

度可达到100%,在冷水中的溶解度大于热水。 柠檬酸在果蔬中分布很广,酸味柔和优雅,入口即有酸感,后味持续时间较短。在制作拔丝类 菜肴及一些水果类甜菜时,都因为原料中含有一定量的柠檬酸,使菜肴的酸味爽快可口。柠檬 酸在食品工业中用得更为普遍。 5、葡萄糖酸 葡萄糖酸是开链式葡萄糖分子中的醛基被氧化成羧基的产物,将其水溶液在40℃的真空中浓缩, 很容易形成葡萄糖酸内酯。葡萄糖酸内酯在水溶液中能自发地形成下列平衡: 葡萄糖酸-δ-内酯 葡萄糖酸 葡萄糖酸-γ-内酯 葡萄糖酸是无色至淡黄色浆状液体,易溶于水,微溶于乙醇,不溶于其它溶剂。因其不容易结 晶,故市售商品多为其50%的水溶液。 葡萄糖酸的酸味清爽。现在普遍食用的内酯豆腐就是用葡萄 糖酸-δ-内酯作凝固剂。它在食品工业中广泛使用。 除上述5种以外,现代食品工业还常使用的酸味剂还有酒石酸(2,3-二羟基丁二酸)、琥珀酸(丁 二酸)、延胡索酸(反丁烯二酸)和抗坏血酸(维生素C)等等。对于烹饪行业来说,都是利用天然食物 中自然存在的酸性物质,通常不使用其纯晶作调味剂,用得最多的还是食醋。 三、甜味 甜味在中国古籍上叫甘味,历来被视为美好的滋味。日本食品科学界说它是人类对美好食物所表现 的愉快信号。 (一)甜味的机理 尽管人们早就对甜味产生好感,但这种味觉的强度与呈味物质的化学结构有什么关系,却一直没 有令人信服的理论。 1、沙氏理论要点 20世纪70年代前后,由R.B.Shallenberger和T.E.Acree提出的所谓沙氏理论,认为甜味的产 生是由于甜味分子上的氢键给予体(供体)和接受体(受体)与味觉感受器上的相应的受体和供体形成 氢键结合,呈甜味物质分子内的氢键供体和受体之间的距离在30nm左右。用沙氏理论可以解释常见的 甜味分子如果糖、葡萄糖、某些呈甜味的氨基酸(如甘氨酸)、糖精、醋酸铅(铅糖)等的呈味机理。 2、三点接触学说 Kier提出 3、诱导适应的甜受体学说 我国化学家曾广植在普查文献的基础上,归纳出若干沙氏理论所不能解释的具体实例,并在此基 础上提出了他的味觉板块假说,即味信息的转译取决于不同受体板块所发出的低频声波振动的频率范 围,从而产生各种不同“色彩”的酸甜苦咸味感。由于不同结构的酸甜苦咸分子触发的频率范围不完 全相同,但酸甜苦咸味感受体确实又存在相似性和不相似性,故有可能产生不同的味感。可惜,曾氏 未能就他的假说做过实验来予以确证。 不仅甜味的机理至今没有完全阐明,整个味觉理论都还处于不完善的阶段。而这些不完善的理论 或假说,正是我们走向成功的起点。 (二)甜味的强度 1、甜味强度的表示方法 甜度:用来表示甜味强度的大小 由于我们对甜味的机理至今知之甚少,因此物质的甜味强度(或称为甜度),还只能靠人的感官来 直接测定。目前普遍以蔗糖作为比较的相对标准,即以5%或10%的蔗糖溶液在20℃时的甜度为1(也 有人定为100),然后再与其它物质在同样浓度条件下,用一批人的几次品尝结果的统计方法获得相对 甜度的数据。表8-7所列的就是用这种方法测得的某些甜味剂的相对甜度。 表 8-7 常用天然甜味剂的相对甜度 甜味剂 相对甜度 甜味剂 相对甜度

度可达到100%,在冷水中的溶解度大于热水。 柠檬酸在果蔬中分布很广,酸味柔和优雅,入口即有酸感,后味持续时间较短。在制作拔丝类 菜肴及一些水果类甜菜时,都因为原料中含有一定量的柠檬酸,使菜肴的酸味爽快可口。柠檬 酸在食品工业中用得更为普遍。 5、葡萄糖酸 葡萄糖酸是开链式葡萄糖分子中的醛基被氧化成羧基的产物,将其水溶液在40℃的真空中浓缩, 很容易形成葡萄糖酸内酯。葡萄糖酸内酯在水溶液中能自发地形成下列平衡: 葡萄糖酸-δ-内酯 葡萄糖酸 葡萄糖酸-γ-内酯 葡萄糖酸是无色至淡黄色浆状液体,易溶于水,微溶于乙醇,不溶于其它溶剂。因其不容易结 晶,故市售商品多为其50%的水溶液。 葡萄糖酸的酸味清爽。现在普遍食用的内酯豆腐就是用葡萄 糖酸-δ-内酯作凝固剂。它在食品工业中广泛使用。 除上述5种以外,现代食品工业还常使用的酸味剂还有酒石酸(2,3-二羟基丁二酸)、琥珀酸(丁 二酸)、延胡索酸(反丁烯二酸)和抗坏血酸(维生素C)等等。对于烹饪行业来说,都是利用天然食物 中自然存在的酸性物质,通常不使用其纯晶作调味剂,用得最多的还是食醋。 三、甜味 甜味在中国古籍上叫甘味,历来被视为美好的滋味。日本食品科学界说它是人类对美好食物所表现 的愉快信号。 (一)甜味的机理 尽管人们早就对甜味产生好感,但这种味觉的强度与呈味物质的化学结构有什么关系,却一直没 有令人信服的理论。 1、沙氏理论要点 20世纪70年代前后,由R.B.Shallenberger和T.E.Acree提出的所谓沙氏理论,认为甜味的产 生是由于甜味分子上的氢键给予体(供体)和接受体(受体)与味觉感受器上的相应的受体和供体形成 氢键结合,呈甜味物质分子内的氢键供体和受体之间的距离在30nm左右。用沙氏理论可以解释常见的 甜味分子如果糖、葡萄糖、某些呈甜味的氨基酸(如甘氨酸)、糖精、醋酸铅(铅糖)等的呈味机理。 2、三点接触学说 Kier提出 3、诱导适应的甜受体学说 我国化学家曾广植在普查文献的基础上,归纳出若干沙氏理论所不能解释的具体实例,并在此基 础上提出了他的味觉板块假说,即味信息的转译取决于不同受体板块所发出的低频声波振动的频率范 围,从而产生各种不同“色彩”的酸甜苦咸味感。由于不同结构的酸甜苦咸分子触发的频率范围不完 全相同,但酸甜苦咸味感受体确实又存在相似性和不相似性,故有可能产生不同的味感。可惜,曾氏 未能就他的假说做过实验来予以确证。 不仅甜味的机理至今没有完全阐明,整个味觉理论都还处于不完善的阶段。而这些不完善的理论 或假说,正是我们走向成功的起点。 (二)甜味的强度 1、甜味强度的表示方法 甜度:用来表示甜味强度的大小 由于我们对甜味的机理至今知之甚少,因此物质的甜味强度(或称为甜度),还只能靠人的感官来 直接测定。目前普遍以蔗糖作为比较的相对标准,即以5%或10%的蔗糖溶液在20℃时的甜度为1(也 有人定为100),然后再与其它物质在同样浓度条件下,用一批人的几次品尝结果的统计方法获得相对 甜度的数据。表8-7所列的就是用这种方法测得的某些甜味剂的相对甜度。 表 8-7 常用天然甜味剂的相对甜度 甜味剂 相对甜度 甜味剂 相对甜度

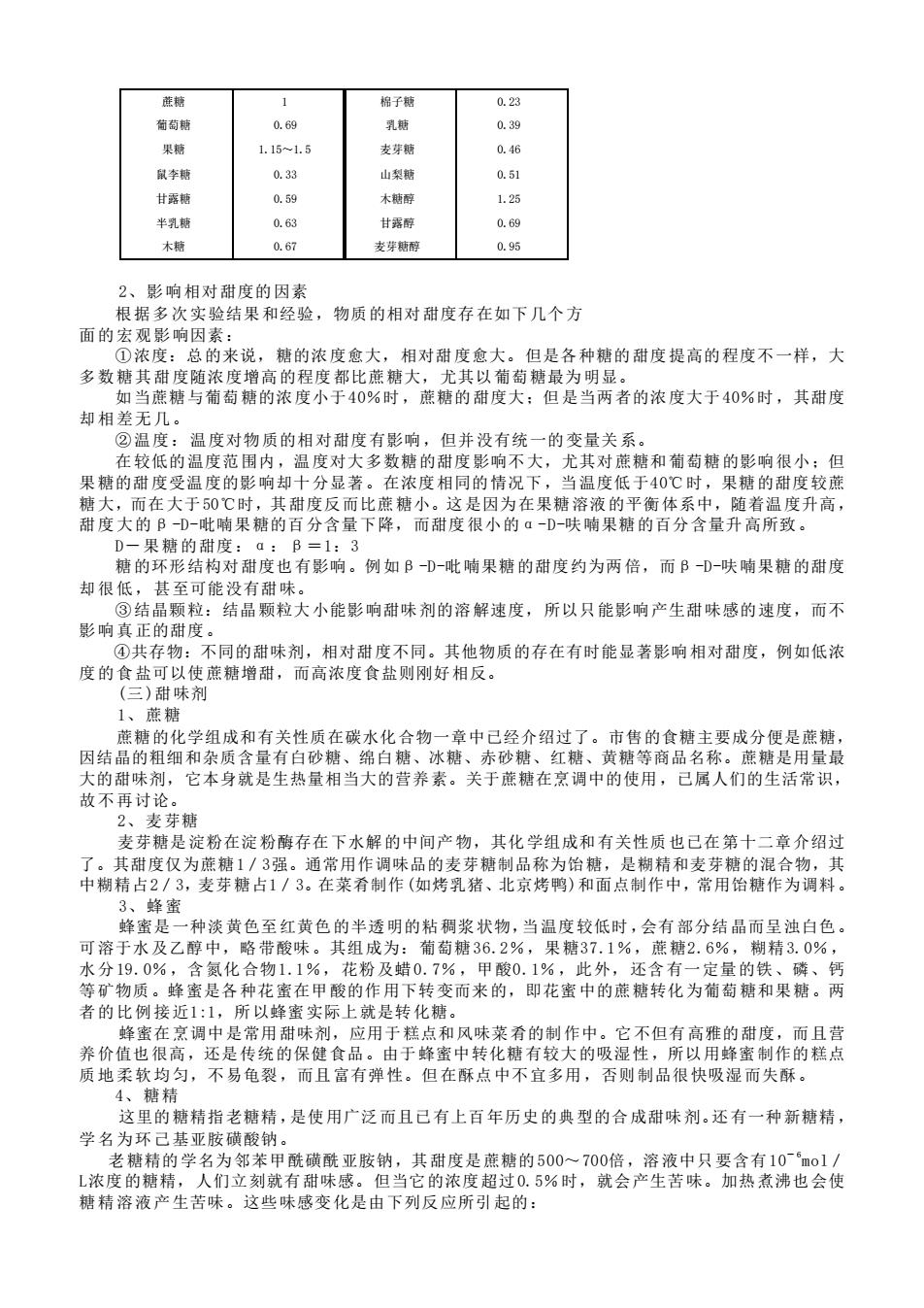

蔗糖 葡萄糖 果糖 鼠李糖 甘露糖 半乳糖 木糖 1 0.69 1.15~1.5 0.33 0.59 0.63 0.67 棉子糖 乳糖 麦芽糖 山梨糖 木糖醇 甘露醇 麦芽糖醇 0.23 0.39 0.46 0.51 1.25 0.69 0.95 2、影响相对甜度的因素 根据多次实验结果和经验,物质的相对甜度存在如下几个方 面的宏观影响因素: ①浓度:总的来说,糖的浓度愈大,相对甜度愈大。但是各种糖的甜度提高的程度不一样,大 多数糖其甜度随浓度增高的程度都比蔗糖大,尤其以葡萄糖最为明显。 如当蔗糖与葡萄糖的浓度小于40%时,蔗糖的甜度大;但是当两者的浓度大于40%时,其甜度 却相差无几。 ②温度:温度对物质的相对甜度有影响,但并没有统一的变量关系。 在较低的温度范围内,温度对大多数糖的甜度影响不大,尤其对蔗糖和葡萄糖的影响很小;但 果糖的甜度受温度的影响却十分显著。在浓度相同的情况下,当温度低于40℃时,果糖的甜度较蔗 糖大,而在大于50℃时,其甜度反而比蔗糖小。这是因为在果糖溶液的平衡体系中,随着温度升高, 甜度大的β-D-吡喃果糖的百分含量下降,而甜度很小的α-D-呋喃果糖的百分含量升高所致。 D-果糖的甜度:α:β=1:3 糖的环形结构对甜度也有影响。例如β-D-吡喃果糖的甜度约为两倍,而β-D-呋喃果糖的甜度 却很低,甚至可能没有甜味。 ③结晶颗粒:结晶颗粒大小能影响甜味剂的溶解速度,所以只能影响产生甜味感的速度,而不 影响真正的甜度。 ④共存物:不同的甜味剂,相对甜度不同。其他物质的存在有时能显著影响相对甜度,例如低浓 度的食盐可以使蔗糖增甜,而高浓度食盐则刚好相反。 (三)甜味剂 1、蔗糖 蔗糖的化学组成和有关性质在碳水化合物一章中已经介绍过了。市售的食糖主要成分便是蔗糖, 因结晶的粗细和杂质含量有白砂糖、绵白糖、冰糖、赤砂糖、红糖、黄糖等商品名称。蔗糖是用量最 大的甜味剂,它本身就是生热量相当大的营养素。关于蔗糖在烹调中的使用,已属人们的生活常识, 故不再讨论。 2、麦芽糖 麦芽糖是淀粉在淀粉酶存在下水解的中间产物,其化学组成和有关性质也已在第十二章介绍过 了。其甜度仅为蔗糖1/3强。通常用作调味品的麦芽糖制品称为饴糖,是糊精和麦芽糖的混合物,其 中糊精占2/3,麦芽糖占1/3。在菜肴制作(如烤乳猪、北京烤鸭)和面点制作中,常用饴糖作为调料。 3、蜂蜜 蜂蜜是一种淡黄色至红黄色的半透明的粘稠浆状物,当温度较低时,会有部分结晶而呈浊白色。 可溶于水及乙醇中,略带酸味。其组成为:葡萄糖36.2%,果糖37.1%,蔗糖2.6%,糊精3.0%, 水分19.0%,含氮化合物1.1%,花粉及蜡0.7%,甲酸0.1%,此外,还含有一定量的铁、磷、钙 等矿物质。蜂蜜是各种花蜜在甲酸的作用下转变而来的,即花蜜中的蔗糖转化为葡萄糖和果糖。两 者的比例接近1:1,所以蜂蜜实际上就是转化糖。 蜂蜜在烹调中是常用甜味剂,应用于糕点和风味菜肴的制作中。它不但有高雅的甜度,而且营 养价值也很高,还是传统的保健食品。由于蜂蜜中转化糖有较大的吸湿性,所以用蜂蜜制作的糕点 质地柔软均匀,不易龟裂,而且富有弹性。但在酥点中不宜多用,否则制品很快吸湿而失酥。 4、糖精 这里的糖精指老糖精,是使用广泛而且已有上百年历史的典型的合成甜味剂。还有一种新糖精, 学名为环己基亚胺磺酸钠。 老糖精的学名为邻苯甲酰磺酰亚胺钠,其甜度是蔗糖的500~700倍,溶液中只要含有10- 6 mol/ L浓度的糖精,人们立刻就有甜味感。但当它的浓度超过0.5%时,就会产生苦味。加热煮沸也会使 糖精溶液产生苦味。这些味感变化是由下列反应所引起的:

蔗糖 葡萄糖 果糖 鼠李糖 甘露糖 半乳糖 木糖 1 0.69 1.15~1.5 0.33 0.59 0.63 0.67 棉子糖 乳糖 麦芽糖 山梨糖 木糖醇 甘露醇 麦芽糖醇 0.23 0.39 0.46 0.51 1.25 0.69 0.95 2、影响相对甜度的因素 根据多次实验结果和经验,物质的相对甜度存在如下几个方 面的宏观影响因素: ①浓度:总的来说,糖的浓度愈大,相对甜度愈大。但是各种糖的甜度提高的程度不一样,大 多数糖其甜度随浓度增高的程度都比蔗糖大,尤其以葡萄糖最为明显。 如当蔗糖与葡萄糖的浓度小于40%时,蔗糖的甜度大;但是当两者的浓度大于40%时,其甜度 却相差无几。 ②温度:温度对物质的相对甜度有影响,但并没有统一的变量关系。 在较低的温度范围内,温度对大多数糖的甜度影响不大,尤其对蔗糖和葡萄糖的影响很小;但 果糖的甜度受温度的影响却十分显著。在浓度相同的情况下,当温度低于40℃时,果糖的甜度较蔗 糖大,而在大于50℃时,其甜度反而比蔗糖小。这是因为在果糖溶液的平衡体系中,随着温度升高, 甜度大的β-D-吡喃果糖的百分含量下降,而甜度很小的α-D-呋喃果糖的百分含量升高所致。 D-果糖的甜度:α:β=1:3 糖的环形结构对甜度也有影响。例如β-D-吡喃果糖的甜度约为两倍,而β-D-呋喃果糖的甜度 却很低,甚至可能没有甜味。 ③结晶颗粒:结晶颗粒大小能影响甜味剂的溶解速度,所以只能影响产生甜味感的速度,而不 影响真正的甜度。 ④共存物:不同的甜味剂,相对甜度不同。其他物质的存在有时能显著影响相对甜度,例如低浓 度的食盐可以使蔗糖增甜,而高浓度食盐则刚好相反。 (三)甜味剂 1、蔗糖 蔗糖的化学组成和有关性质在碳水化合物一章中已经介绍过了。市售的食糖主要成分便是蔗糖, 因结晶的粗细和杂质含量有白砂糖、绵白糖、冰糖、赤砂糖、红糖、黄糖等商品名称。蔗糖是用量最 大的甜味剂,它本身就是生热量相当大的营养素。关于蔗糖在烹调中的使用,已属人们的生活常识, 故不再讨论。 2、麦芽糖 麦芽糖是淀粉在淀粉酶存在下水解的中间产物,其化学组成和有关性质也已在第十二章介绍过 了。其甜度仅为蔗糖1/3强。通常用作调味品的麦芽糖制品称为饴糖,是糊精和麦芽糖的混合物,其 中糊精占2/3,麦芽糖占1/3。在菜肴制作(如烤乳猪、北京烤鸭)和面点制作中,常用饴糖作为调料。 3、蜂蜜 蜂蜜是一种淡黄色至红黄色的半透明的粘稠浆状物,当温度较低时,会有部分结晶而呈浊白色。 可溶于水及乙醇中,略带酸味。其组成为:葡萄糖36.2%,果糖37.1%,蔗糖2.6%,糊精3.0%, 水分19.0%,含氮化合物1.1%,花粉及蜡0.7%,甲酸0.1%,此外,还含有一定量的铁、磷、钙 等矿物质。蜂蜜是各种花蜜在甲酸的作用下转变而来的,即花蜜中的蔗糖转化为葡萄糖和果糖。两 者的比例接近1:1,所以蜂蜜实际上就是转化糖。 蜂蜜在烹调中是常用甜味剂,应用于糕点和风味菜肴的制作中。它不但有高雅的甜度,而且营 养价值也很高,还是传统的保健食品。由于蜂蜜中转化糖有较大的吸湿性,所以用蜂蜜制作的糕点 质地柔软均匀,不易龟裂,而且富有弹性。但在酥点中不宜多用,否则制品很快吸湿而失酥。 4、糖精 这里的糖精指老糖精,是使用广泛而且已有上百年历史的典型的合成甜味剂。还有一种新糖精, 学名为环己基亚胺磺酸钠。 老糖精的学名为邻苯甲酰磺酰亚胺钠,其甜度是蔗糖的500~700倍,溶液中只要含有10- 6 mol/ L浓度的糖精,人们立刻就有甜味感。但当它的浓度超过0.5%时,就会产生苦味。加热煮沸也会使 糖精溶液产生苦味。这些味感变化是由下列反应所引起的:

邻氨基磺酰苯甲酸(苦味) 酸能催化这些反应。所以在使用糖精作甜味剂时,要注意:①不要用得太多;②不要长时间加热或 煮沸;③不要在呈酸性的食品中使用。 对老糖精曾经有诱发膀胱癌的指责,后经研究,凡用甲苯作合成路线起点的产品,因其中混有 微量对-甲苯磺酰胺(CH3 -C6H4-S02NH2)杂质,有此可能。而以邻苯二甲酐作合成起点的产品,则无此危 险。在我国,早巳没有甲苯路线的产品了。 1974年,世界卫生组织规定糖精的一日内最大摄入量为5mg/kg体重,仅为哺乳动物安全剂量的 1/10。为慎重起见,1977年又规定减半,即最大吸入量为2.5mg/kg体重。我国规定的最大用量为 0.15g/kg食物,所以不必担心。糖精主要用于糕点、糖果、调味酱等食物中,以取代部分蔗糖,并 规定在主食(如馒头)、婴幼儿和病员食品中不准使用。应当指出:在街头炸炒的食品(如米花、蚕豆 等)中添加糖精的做法是不妥当的,因炸炒的温度过高。 糖精没有任何营养价值,在食入体内后16~48h全部排出体外,且化学结构无任何变化。排出的 主要途径是尿液,少量在粪便中。 四、咸味 日本学者认为咸味在食物中是无机盐的信号,对于正常人群来说,咸味剂是一类营养素。 (一)咸味的机理 根据沙氏理论推演,咸味的形成主要取决于咸味物质的阴离子,阳离子只起增强和辅助作用。这种 说法可以从许多中性盐水溶液都有咸味,但咸味之外尚有副味得到印证。如Cl-呈强咸味,而Na+有微苦味, K +和NH4 +则有弱苦味,Ca2+有令人讨厌的苦涩味,Mg 2 +则有强苦味。因此食盐NaCl的咸味由离解后的Cl- 显示的,Na +只赋予微苦的副味。故对于肾病患者来说,可以用KCI代替NaCl作咸味剂,而CaCl2或 MgCl2则不可,因其太苦;同样,更不可以用硫酸盐或硝酸盐代替,因为SO4 2 -和N03 -呈咸苦味。 经过测定,主要表现咸味的盐类是NaCl、KCl、NH4 Cl、BaBr2、NaI、NaBr,兼有咸味和苦味 的是KBr和NH4 I,主要表现苦味的是MgCl2、MgSO4、KI,兼有不愉快苦味的是CaCl2和CaC03。 有些有机的阴离子也表现咸味感。例如在相同的浓度下人曾报道有下列次序: 咸味感:氯化钠>甲酸钠>丙酸钠>硫酸钠。 (二)完美的咸味剂——食盐 食盐也因产地、制盐原料和杂质含量的不同,而有各种不同的商品名称和品级标志,但其基本成 分都是氯化钠。现在作.为食 用盐,国家有严格的专卖制度,就是防止劣质食盐危害人类健康。 人类使用食盐的历史,已很难查考,但以NaCl作为唯一的咸味剂,则是古今中外均是如此,它也 是人类使用的第一种化学调味剂。当然,它也是人类生存不可或缺的重要营养素。 食盐(NaCl)的稀水溶液(0.02~0.03mol/L)有甜味,较浓(0.05mol/L以上)时则显咸苦味或纯咸 味。一般说来,浓度为0.8%~1.0%的食盐溶液是人类感到最适口的咸味浓度,过高或过低都使人感 到不适。所以有经验的厨师,都把用盐量作为重要的技术诀窍,也就不足为怪了。 需要指出:在如此众多的咸味物质中,唯有食盐是最完美纯正的咸味剂,不仅仅因为是它的口味, 而是由于它在人体生理平衡(特别是体液平衡)中的重要作用所决定的。 五、苦味 苦味也是国际公认的一种基本味。 (一)苦味的机理 日本学者认为:苦味是危险性食物的信息。这种说法不无道理,因为凡是过于苦的食物,人们都 有一种拒食的心理。但由于长期的生活习惯和心理作用的影响,人们对某些带有苦味的食物,例如茶 叶、咖啡、啤酒,甚至有苦味的蔬菜如苦瓜等,却又有特别的偏爱,从而吃这些食物,成了一种嗜好, 倘若不苦便失去了风味。 在沙氏理论中,认为苦味来自呈味物质分子内的疏水基受到了空间阻碍,即苦味物质分子内的氢

邻氨基磺酰苯甲酸(苦味) 酸能催化这些反应。所以在使用糖精作甜味剂时,要注意:①不要用得太多;②不要长时间加热或 煮沸;③不要在呈酸性的食品中使用。 对老糖精曾经有诱发膀胱癌的指责,后经研究,凡用甲苯作合成路线起点的产品,因其中混有 微量对-甲苯磺酰胺(CH3 -C6H4-S02NH2)杂质,有此可能。而以邻苯二甲酐作合成起点的产品,则无此危 险。在我国,早巳没有甲苯路线的产品了。 1974年,世界卫生组织规定糖精的一日内最大摄入量为5mg/kg体重,仅为哺乳动物安全剂量的 1/10。为慎重起见,1977年又规定减半,即最大吸入量为2.5mg/kg体重。我国规定的最大用量为 0.15g/kg食物,所以不必担心。糖精主要用于糕点、糖果、调味酱等食物中,以取代部分蔗糖,并 规定在主食(如馒头)、婴幼儿和病员食品中不准使用。应当指出:在街头炸炒的食品(如米花、蚕豆 等)中添加糖精的做法是不妥当的,因炸炒的温度过高。 糖精没有任何营养价值,在食入体内后16~48h全部排出体外,且化学结构无任何变化。排出的 主要途径是尿液,少量在粪便中。 四、咸味 日本学者认为咸味在食物中是无机盐的信号,对于正常人群来说,咸味剂是一类营养素。 (一)咸味的机理 根据沙氏理论推演,咸味的形成主要取决于咸味物质的阴离子,阳离子只起增强和辅助作用。这种 说法可以从许多中性盐水溶液都有咸味,但咸味之外尚有副味得到印证。如Cl-呈强咸味,而Na+有微苦味, K +和NH4 +则有弱苦味,Ca2+有令人讨厌的苦涩味,Mg 2 +则有强苦味。因此食盐NaCl的咸味由离解后的Cl- 显示的,Na +只赋予微苦的副味。故对于肾病患者来说,可以用KCI代替NaCl作咸味剂,而CaCl2或 MgCl2则不可,因其太苦;同样,更不可以用硫酸盐或硝酸盐代替,因为SO4 2 -和N03 -呈咸苦味。 经过测定,主要表现咸味的盐类是NaCl、KCl、NH4 Cl、BaBr2、NaI、NaBr,兼有咸味和苦味 的是KBr和NH4 I,主要表现苦味的是MgCl2、MgSO4、KI,兼有不愉快苦味的是CaCl2和CaC03。 有些有机的阴离子也表现咸味感。例如在相同的浓度下人曾报道有下列次序: 咸味感:氯化钠>甲酸钠>丙酸钠>硫酸钠。 (二)完美的咸味剂——食盐 食盐也因产地、制盐原料和杂质含量的不同,而有各种不同的商品名称和品级标志,但其基本成 分都是氯化钠。现在作.为食 用盐,国家有严格的专卖制度,就是防止劣质食盐危害人类健康。 人类使用食盐的历史,已很难查考,但以NaCl作为唯一的咸味剂,则是古今中外均是如此,它也 是人类使用的第一种化学调味剂。当然,它也是人类生存不可或缺的重要营养素。 食盐(NaCl)的稀水溶液(0.02~0.03mol/L)有甜味,较浓(0.05mol/L以上)时则显咸苦味或纯咸 味。一般说来,浓度为0.8%~1.0%的食盐溶液是人类感到最适口的咸味浓度,过高或过低都使人感 到不适。所以有经验的厨师,都把用盐量作为重要的技术诀窍,也就不足为怪了。 需要指出:在如此众多的咸味物质中,唯有食盐是最完美纯正的咸味剂,不仅仅因为是它的口味, 而是由于它在人体生理平衡(特别是体液平衡)中的重要作用所决定的。 五、苦味 苦味也是国际公认的一种基本味。 (一)苦味的机理 日本学者认为:苦味是危险性食物的信息。这种说法不无道理,因为凡是过于苦的食物,人们都 有一种拒食的心理。但由于长期的生活习惯和心理作用的影响,人们对某些带有苦味的食物,例如茶 叶、咖啡、啤酒,甚至有苦味的蔬菜如苦瓜等,却又有特别的偏爱,从而吃这些食物,成了一种嗜好, 倘若不苦便失去了风味。 在沙氏理论中,认为苦味来自呈味物质分子内的疏水基受到了空间阻碍,即苦味物质分子内的氢

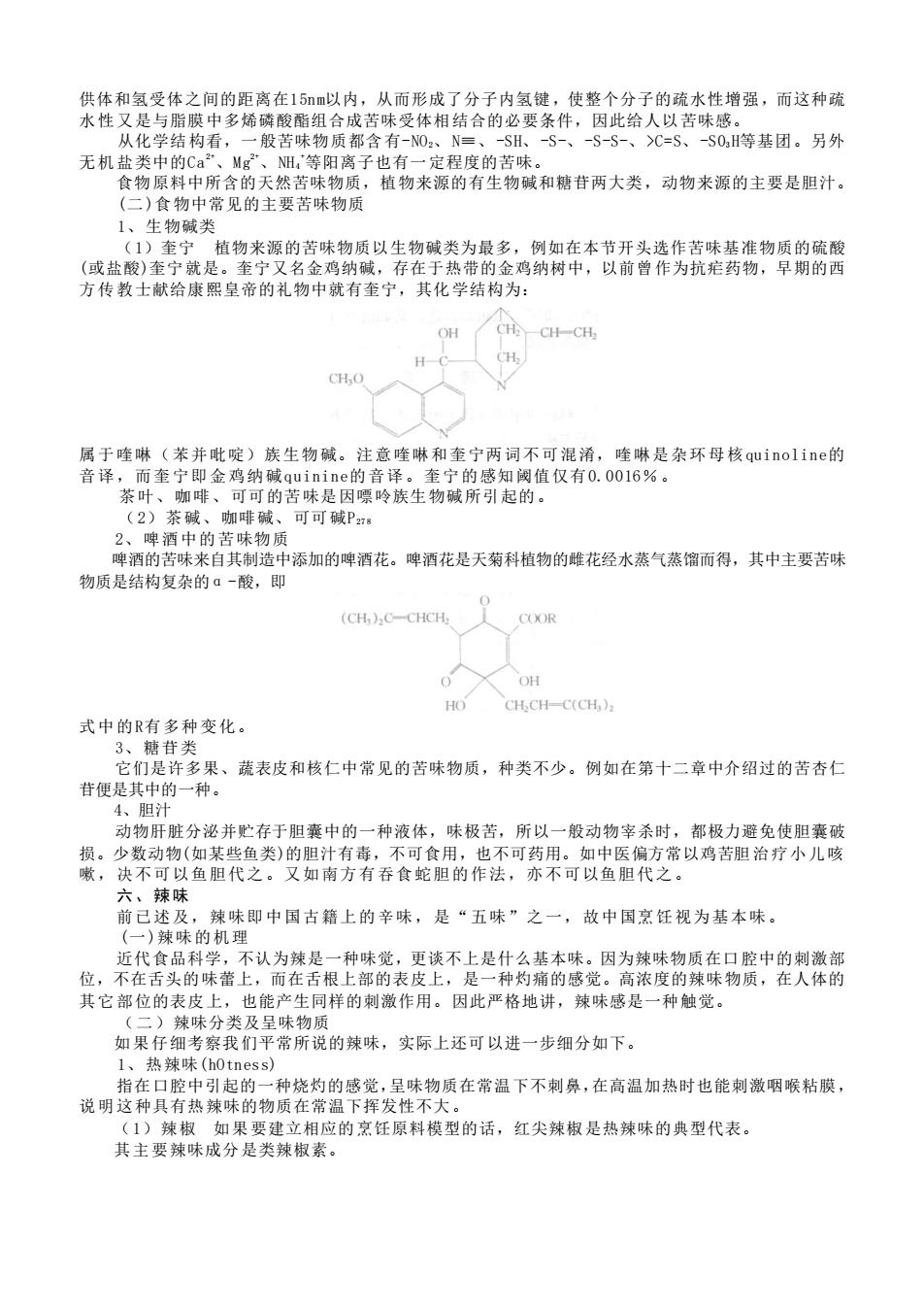

供体和氢受体之间的距离在15nm以内,从而形成了分子内氢键,使整个分子的疏水性增强,而这种疏 水性又是与脂膜中多烯磷酸酯组合成苦味受体相结合的必要条件,因此给人以苦味感。 从化学结构看,一般苦味物质都含有-NO2、N≡、-SH、-S-、-S-S-、>C=S、-S03 H等基团。另外 无机盐类中的Ca2+、Mg2+、NH4 +等阳离子也有一定程度的苦味。 食物原料中所含的天然苦味物质,植物来源的有生物碱和糖苷两大类,动物来源的主要是胆汁。 (二)食物中常见的主要苦味物质 1、生物碱类 (1)奎宁 植物来源的苦味物质以生物碱类为最多,例如在本节开头选作苦味基准物质的硫酸 (或盐酸)奎宁就是。奎宁又名金鸡纳碱,存在于热带的金鸡纳树中,以前曾作为抗疟药物,早期的西 方传教士献给康熙皇帝的礼物中就有奎宁,其化学结构为: 属于喹啉(苯并吡啶)族生物碱。注意喹啉和奎宁两词不可混淆,喹啉是杂环母核quinoline的 音译,而奎宁即金鸡纳碱quinine的音译。奎宁的感知阈值仅有0.0016%。 茶叶、咖啡、可可的苦味是因嘌呤族生物碱所引起的。 (2)茶碱、咖啡碱、可可碱P27 8 2、啤酒中的苦味物质 啤酒的苦味来自其制造中添加的啤酒花。啤酒花是天菊科植物的雌花经水蒸气蒸馏而得,其中主要苦味 物质是结构复杂的α-酸,即 式中的R有多种变化。 3、糖苷类 它们是许多果、蔬表皮和核仁中常见的苦味物质,种类不少。例如在第十二章中介绍过的苦杏仁 苷便是其中的一种。 4、胆汁 动物肝脏分泌并贮存于胆囊中的一种液体,味极苦,所以一般动物宰杀时,都极力避免使胆囊破 损。少数动物(如某些鱼类)的胆汁有毒,不可食用,也不可药用。如中医偏方常以鸡苦胆治疗小儿咳 嗽,决不可以鱼胆代之。又如南方有吞食蛇胆的作法,亦不可以鱼胆代之。 六、辣味 前已述及,辣味即中国古籍上的辛味,是“五味”之一,故中国烹饪视为基本味。 (一)辣味的机理 近代食品科学,不认为辣是一种味觉,更谈不上是什么基本味。因为辣味物质在口腔中的刺激部 位,不在舌头的味蕾上,而在舌根上部的表皮上,是一种灼痛的感觉。高浓度的辣味物质,在人体的 其它部位的表皮上,也能产生同样的刺激作用。因此严格地讲,辣味感是一种触觉。 (二)辣味分类及呈味物质 如果仔细考察我们平常所说的辣味,实际上还可以进一步细分如下。 1、热辣味(hOtness) 指在口腔中引起的一种烧灼的感觉,呈味物质在常温下不刺鼻,在高温加热时也能刺激咽喉粘膜, 说明这种具有热辣味的物质在常温下挥发性不大。 (1)辣椒 如果要建立相应的烹饪原料模型的话,红尖辣椒是热辣味的典型代表。 其主要辣味成分是类辣椒素

供体和氢受体之间的距离在15nm以内,从而形成了分子内氢键,使整个分子的疏水性增强,而这种疏 水性又是与脂膜中多烯磷酸酯组合成苦味受体相结合的必要条件,因此给人以苦味感。 从化学结构看,一般苦味物质都含有-NO2、N≡、-SH、-S-、-S-S-、>C=S、-S03 H等基团。另外 无机盐类中的Ca2+、Mg2+、NH4 +等阳离子也有一定程度的苦味。 食物原料中所含的天然苦味物质,植物来源的有生物碱和糖苷两大类,动物来源的主要是胆汁。 (二)食物中常见的主要苦味物质 1、生物碱类 (1)奎宁 植物来源的苦味物质以生物碱类为最多,例如在本节开头选作苦味基准物质的硫酸 (或盐酸)奎宁就是。奎宁又名金鸡纳碱,存在于热带的金鸡纳树中,以前曾作为抗疟药物,早期的西 方传教士献给康熙皇帝的礼物中就有奎宁,其化学结构为: 属于喹啉(苯并吡啶)族生物碱。注意喹啉和奎宁两词不可混淆,喹啉是杂环母核quinoline的 音译,而奎宁即金鸡纳碱quinine的音译。奎宁的感知阈值仅有0.0016%。 茶叶、咖啡、可可的苦味是因嘌呤族生物碱所引起的。 (2)茶碱、咖啡碱、可可碱P27 8 2、啤酒中的苦味物质 啤酒的苦味来自其制造中添加的啤酒花。啤酒花是天菊科植物的雌花经水蒸气蒸馏而得,其中主要苦味 物质是结构复杂的α-酸,即 式中的R有多种变化。 3、糖苷类 它们是许多果、蔬表皮和核仁中常见的苦味物质,种类不少。例如在第十二章中介绍过的苦杏仁 苷便是其中的一种。 4、胆汁 动物肝脏分泌并贮存于胆囊中的一种液体,味极苦,所以一般动物宰杀时,都极力避免使胆囊破 损。少数动物(如某些鱼类)的胆汁有毒,不可食用,也不可药用。如中医偏方常以鸡苦胆治疗小儿咳 嗽,决不可以鱼胆代之。又如南方有吞食蛇胆的作法,亦不可以鱼胆代之。 六、辣味 前已述及,辣味即中国古籍上的辛味,是“五味”之一,故中国烹饪视为基本味。 (一)辣味的机理 近代食品科学,不认为辣是一种味觉,更谈不上是什么基本味。因为辣味物质在口腔中的刺激部 位,不在舌头的味蕾上,而在舌根上部的表皮上,是一种灼痛的感觉。高浓度的辣味物质,在人体的 其它部位的表皮上,也能产生同样的刺激作用。因此严格地讲,辣味感是一种触觉。 (二)辣味分类及呈味物质 如果仔细考察我们平常所说的辣味,实际上还可以进一步细分如下。 1、热辣味(hOtness) 指在口腔中引起的一种烧灼的感觉,呈味物质在常温下不刺鼻,在高温加热时也能刺激咽喉粘膜, 说明这种具有热辣味的物质在常温下挥发性不大。 (1)辣椒 如果要建立相应的烹饪原料模型的话,红尖辣椒是热辣味的典型代表。 其主要辣味成分是类辣椒素