第五章 当事人原理 教学目的和要求 1、掌握当事人的含义、当事人结构,了解确定当事人标准的各种学说,明确 当事人能力与诉讼能力。 2、熟悉当事人适格的含义、意义,了解当事人适格的判断标准及其例外。 重点和难点 本章重点是当事人的含义、诉讼能力和当事人适格的判断标准及其例外,难 点在于当事人的确定标准与当事人的变更。 教学要点 ·当事人概述 ·当事人能力 ·诉讼能力 ·当事人适格 ·当事人变更 关键词 当事人能力 诉讼能力当事人适格 当事人变更

第五章 当事人原理 教学目的和要求 1、掌握当事人的含义、当事人结构,了解确定当事人标准的各种学说,明确 当事人能力与诉讼能力。 2、熟悉当事人适格的含义、意义,了解当事人适格的判断标准及其例外。 重点和难点 本章重点是当事人的含义、诉讼能力和当事人适格的判断标准及其例外,难 点在于当事人的确定标准与当事人的变更。 教学要点 ·当事人概述 ·当事人能力 ·诉讼能力 ·当事人适格 ·当事人变更 关键词 当事人能力 诉讼能力 当事人适格 当事人变更

第一节当事人概述 民事诉讼是因当事人的起诉和应诉而开始的,诉讼过程是由当事人一连串诉讼行为构成 的,诉讼中当事人必须实施提出诉讼请求、主张、辩论等一系列诉讼行为。可以说,没有当 事人便没有民事诉讼。当事人作为诉讼主体在诉讼中具有十分重要的地位,关系到法院管辖 权、回避、当事人能力、当事人诉讼能力、诉讼费用负担、判决效力、强制执行等具体制度。 民事诉讼程序启动之后法院便要面临确定当事人的工作,如下三个具体问题必须要解决: (1)谁是本案当事人,根据什么样的标准来确定:(2)己确定的当事人是否具有进行民事 诉讼的一般性资格,即是否有当事人能力:(3)具备当事人能力的当事人,对本案是否具有 诉讼实施权,能否成为正当当事人(当事人适格)。 一、当事人的含义 (一)概念 所谓当事人,是指因民事权利义务发生争议,以自己的名义进行诉讼,要求法院行使民 事裁判权的人及其相对人。当事人与法院一样都是民事诉讼的主体,是诉讼行为的实施者。 以一审程序为例,提起诉讼的人为原告,对方当事人就是被告。依此定义,当事人的构成要 件有:(1)有当事人能力:(2)需以自己的名义起诉或应诉,进行诉讼活动,是承担诉讼权 利义务的人:(3)应当在诉状之内明确表示。 民事诉讼中,当事人的概念是纯粹形式上或诉讼上的概念,与民事实体法中当事人 的概念是两个不同的范畴。所谓程序当事人也称为形式当事人,是指确定当事人的根据 并不完全依据该当事人是不是实体权利义务关系的主体,不是看当事人是不是在客观上 实际享有实体权利,承担实体义务的主体,而是以在形式上是否向法院提起诉讼请求和 请求人在主观上以谁为相对人。18换言之,检验当事人的标准是看某人是否以自己的名 义提起诉讼或某人是否为被提起诉讼的一方。例如,原告虽主张其有请求权,但法院却 认为他没有请求权,这种情况下并不会影响原告成为该诉讼中的当事人,仅凭原告在诉 讼程序进行中露面、表达意见、陈述,他就完全可以成为程序上的当事人。这意味着, 只要向法院提起诉讼主张请求权,主张人就可以成为原告,取得当事人的诉讼地位,至 于该原告在客观上是否确实具有实体上的请求权与当事人的地位,则另当别论。 当事人的称谓因诉讼的程序和阶段不同而有所不同。在普通程序和简易程序中,称为原 告和被告:在第二审程序中,称为上诉人和被上诉人:在审判监督程序中,如果适用第一审 程序的,仍称为原告和被告,如果适用第二审程序的,称为上诉人和被上诉人:在执行程序 中,称为申请人和被申请人。 民事诉讼中的当事人,还有有狭义和广义之分。狭义上的当事人,仅指原告和被告。广 义上的当事人,除原告和被告以外,还包括共同诉讼人、第三人。 表5-1:当事人在不同程序中的称谓 18德国学者奥特科尔首创“形式当事人”的概念,将诉讼当事人的概念与实体权利义务关系的主体分离开: 德国学者赫尔维格进一步提出诉讼当事人资格纯粹是诉讼法上的问题,认为当事人适格的基础是诉讼实施 权

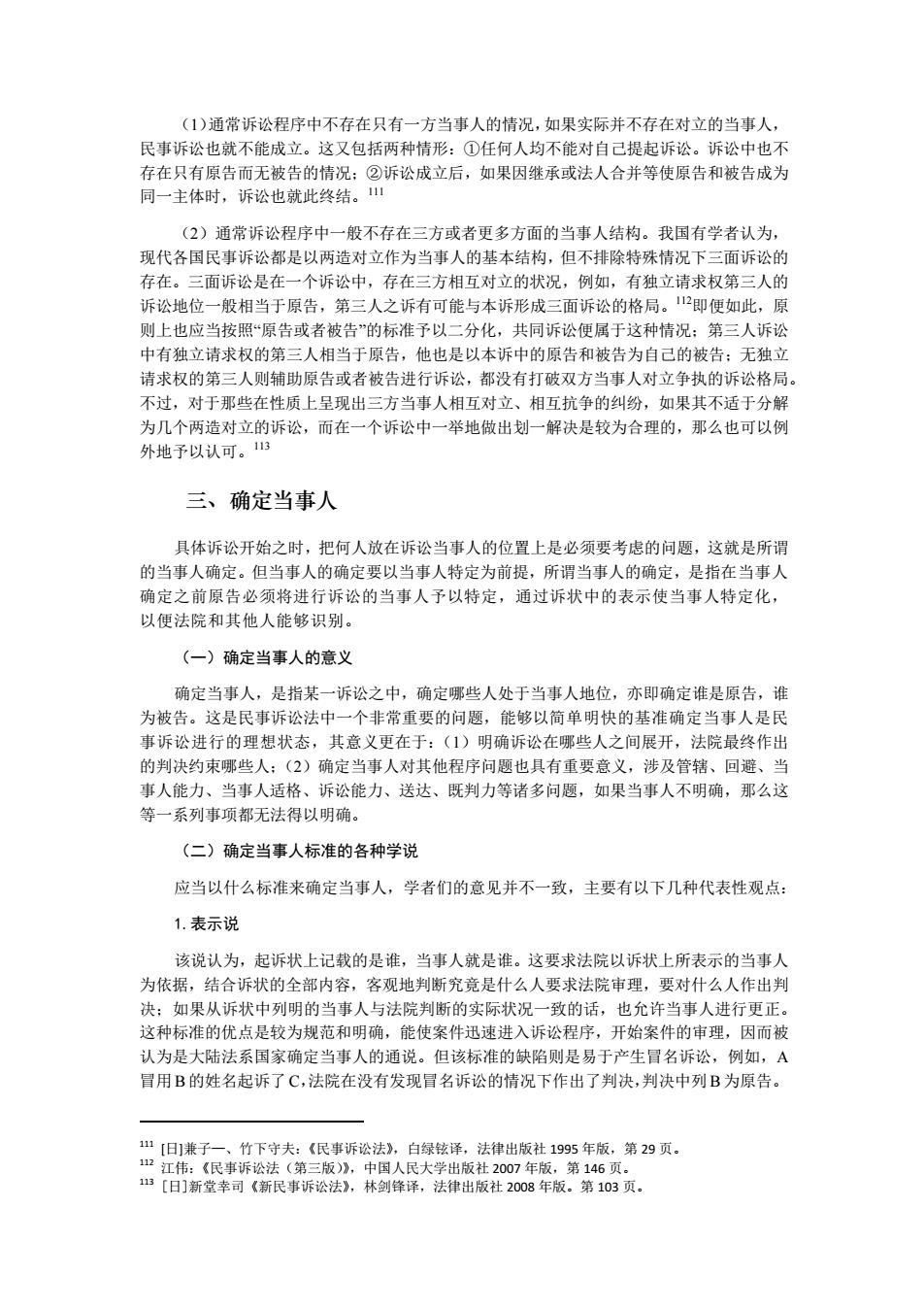

第一节 当事人概述 民事诉讼是因当事人的起诉和应诉而开始的,诉讼过程是由当事人一连串诉讼行为构成 的,诉讼中当事人必须实施提出诉讼请求、主张、辩论等一系列诉讼行为。可以说,没有当 事人便没有民事诉讼。当事人作为诉讼主体在诉讼中具有十分重要的地位,关系到法院管辖 权、回避、当事人能力、当事人诉讼能力、诉讼费用负担、判决效力、强制执行等具体制度。 民事诉讼程序启动之后法院便要面临确定当事人的工作,如下三个具体问题必须要解决: (1)谁是本案当事人,根据什么样的标准来确定;(2)已确定的当事人是否具有进行民事 诉讼的一般性资格,即是否有当事人能力;(3)具备当事人能力的当事人,对本案是否具有 诉讼实施权,能否成为正当当事人(当事人适格)。 一、当事人的含义 (一)概念 所谓当事人,是指因民事权利义务发生争议,以自己的名义进行诉讼,要求法院行使民 事裁判权的人及其相对人。当事人与法院一样都是民事诉讼的主体,是诉讼行为的实施者。 以一审程序为例,提起诉讼的人为原告,对方当事人就是被告。依此定义,当事人的构成要 件有:(1)有当事人能力;(2)需以自己的名义起诉或应诉,进行诉讼活动,是承担诉讼权 利义务的人;(3)应当在诉状之内明确表示。 民事诉讼中,当事人的概念是纯粹形式上或诉讼上的概念,与民事实体法中当事人 的概念是两个不同的范畴。所谓程序当事人也称为形式当事人,是指确定当事人的根据 并不完全依据该当事人是不是实体权利义务关系的主体,不是看当事人是不是在客观上 实际享有实体权利,承担实体义务的主体,而是以在形式上是否向法院提起诉讼请求和 请求人在主观上以谁为相对人。108 换言之,检验当事人的标准是看某人是否以自己的名 义提起诉讼或某人是否为被提起诉讼的一方。例如,原告虽主张其有请求权,但法院却 认为他没有请求权,这种情况下并不会影响原告成为该诉讼中的当事人,仅凭原告在诉 讼程序进行中露面、表达意见、陈述,他就完全可以成为程序上的当事人。这意味着, 只要向法院提起诉讼主张请求权,主张人就可以成为原告,取得当事人的诉讼地位,至 于该原告在客观上是否确实具有实体上的请求权与当事人的地位,则另当别论。 当事人的称谓因诉讼的程序和阶段不同而有所不同。在普通程序和简易程序中,称为原 告和被告;在第二审程序中,称为上诉人和被上诉人;在审判监督程序中,如果适用第一审 程序的,仍称为原告和被告,如果适用第二审程序的,称为上诉人和被上诉人;在执行程序 中,称为申请人和被申请人。 民事诉讼中的当事人,还有有狭义和广义之分。狭义上的当事人,仅指原告和被告。广 义上的当事人,除原告和被告以外,还包括共同诉讼人、第三人。 表 5-1:当事人在不同程序中的称谓 108 德国学者奥特科尔首创“形式当事人”的概念,将诉讼当事人的概念与实体权利义务关系的主体分离开; 德国学者赫尔维格进一步提出诉讼当事人资格纯粹是诉讼法上的问题,认为当事人适格的基础是诉讼实施 权

诉讼程序 诉讼提起方 相对方 一审程序 原告 被告 二审程序 上诉人 被上诉人 一审 原审原告 原审被告 再审程序 二审 原审上诉人 原审被上诉人 特别程序 申请人或起诉人 督促程序 申请人 被申请人 公示催告程序 申请人 利害关系人 执行程序 申请执行人 被执行人 (二)实体当事人概念 自新中国成立以来,民事诉讼当事人概念长期没有统一的认识,表现在立法和司法实践 中将民事诉讼中的当事人等于实体当事人,以“程序(形式)当事人+实体当事人”的标准 来理解当事人,典型表现为“利害关系当事人”,即当事人被界定为:因民事权利义务关系 发生纠纷,以自己名义进行诉讼,并受法院裁判拘束的直接利害关系人。《民事诉讼法》第 108条也规定:“原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织等”。显然混淆了程 序当事人和实体当事人的区别。与程序当事人相比,实体当事人的构成要件更加严格一些, 包括:(1)以自己的名义进行诉讼:(2)与案件有直接利害关系:(3)受法院裁判拘束。 除此之外,我国《民事诉讼法》中的立法规定也是从实体层面来理解当事人的含义的。 例如,《民事诉讼法》第56条第2款规定,人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人 的诉讼权利义务。反之,可以认为,没有判决承担民事责任的第三人就不是当事人。显然, 这里所指的当事人是实体法上的当事人概念,也就是以是否与案件审理结果有利害关系、是 否在客观上或实际上存在权利义务来判断是不是诉讼中的当事人。尽管可以使实际争议的权 利义务纠纷得到解决,但由于这种判断的产生,往往在诉讼过程中或诉讼结束之时才能作出, 因而无助于利用当事人的概念来解决诉讼开始所涉及的一系列问题,如管辖权的问题等等。 (三)程序当事人与实体当事人 1.两者的分离 在民事诉讼法学理论史上,当事人概念最初并非是程序上的概念。19世纪末以前,德 国民诉法理论一直把当事人作为实体法上的概念看待,只有作为诉讼标的权利义务关系的主 体才能作为诉讼中的当事人,也就是说只有实体当事人方可成为民事诉讼诉讼的主体。但如 此的传统理论出现了很多难以处理的情况,且与法律的规定相冲,这促使民事诉讼当事人的 概念从实体法中分离出来,逐渐进化为纯粹诉讼法上的概念,由此便出现了权利争议的主体 不一定是权利主体的情况,这种程序当事人和实体当事人的分离主要有两种情况:(1)程序 当事人非实体权利义务主体。例如,确认合同关系不存在等消极的确认之诉中,当事人并没 有合同权利义务,但他却可以成为当事人,便出现了非实体权利人可以成为诉讼当事人的情 况。(2)诉讼结果和强制执行的承担者并非本案诉讼当事人。根据法律规定或者实体当事人

诉讼程序 诉讼提起方 相对方 一审程序 原告 被告 二审程序 上诉人 被上诉人 再审程序 一审 原审原告 原审被告 二审 原审上诉人 原审被上诉人 特别程序 申请人或起诉人 —— 督促程序 申请人 被申请人 公示催告程序 申请人 利害关系人 执行程序 申请执行人 被执行人 (二)实体当事人概念 自新中国成立以来,民事诉讼当事人概念长期没有统一的认识,表现在立法和司法实践 中将民事诉讼中的当事人等于实体当事人,以“程序(形式)当事人+实体当事人”的标准 来理解当事人,典型表现为“利害关系当事人”,即当事人被界定为:因民事权利义务关系 发生纠纷,以自己名义进行诉讼,并受法院裁判拘束的直接利害关系人。《民事诉讼法》第 108 条也规定:“原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织等”。显然混淆了程 序当事人和实体当事人的区别。与程序当事人相比,实体当事人的构成要件更加严格一些, 包括:(1)以自己的名义进行诉讼;(2)与案件有直接利害关系;(3)受法院裁判拘束。 除此之外,我国《民事诉讼法》中的立法规定也是从实体层面来理解当事人的含义的。 例如,《民事诉讼法》第 56 条第 2 款规定,人民法院判决承担民事责任的第三人,有当事人 的诉讼权利义务。反之,可以认为,没有判决承担民事责任的第三人就不是当事人。显然, 这里所指的当事人是实体法上的当事人概念,也就是以是否与案件审理结果有利害关系、是 否在客观上或实际上存在权利义务来判断是不是诉讼中的当事人。尽管可以使实际争议的权 利义务纠纷得到解决,但由于这种判断的产生,往往在诉讼过程中或诉讼结束之时才能作出, 因而无助于利用当事人的概念来解决诉讼开始所涉及的一系列问题,如管辖权的问题等等。 (三)程序当事人与实体当事人 1.两者的分离 在民事诉讼法学理论史上,当事人概念最初并非是程序上的概念。19 世纪末以前,德 国民诉法理论一直把当事人作为实体法上的概念看待,只有作为诉讼标的权利义务关系的主 体才能作为诉讼中的当事人,也就是说只有实体当事人方可成为民事诉讼诉讼的主体。但如 此的传统理论出现了很多难以处理的情况,且与法律的规定相冲,这促使民事诉讼当事人的 概念从实体法中分离出来,逐渐进化为纯粹诉讼法上的概念,由此便出现了权利争议的主体 不一定是权利主体的情况,这种程序当事人和实体当事人的分离主要有两种情况:(1)程序 当事人非实体权利义务主体。例如,确认合同关系不存在等消极的确认之诉中,当事人并没 有合同权利义务,但他却可以成为当事人,便出现了非实体权利人可以成为诉讼当事人的情 况。(2)诉讼结果和强制执行的承担者并非本案诉讼当事人。根据法律规定或者实体当事人

的授权,而以自己的名义进行民事诉讼的人就属于这种情况。例如,破产管理人在涉及破产 财产的诉讼中作为当事人、拥有债权人代位权的债权人为了实现其债务人的债权而自己作为 当事人来提起诉讼,这种当事人并不承担法院的判决结果。当然,通常的情况是程序当事人 与实体当事人是重合的。诉讼当事人在大多数情况下也是实体权利义务主体,诉讼结果多由 诉讼当事人承担。 2.区分两者的必要性 理论上讲,民事诉讼法中有关当事人的规定均应以程序当事人为主,这种以程序当 事人为中心的立法形态被称为“形式当事人一元主义”。采纳程序当事人概念,避免了在 诉讼开始阶段就要以明确标准衡量虽是实体当事人的困难,也可妥善解决解决实践中存 在的诉讼担当和消极确认之诉等的非实体当事人参加诉讼的问题,有利于诉权保护,也 有助于发挥民事诉讼在形成新的实体权利方面的机能。反之,如果将程序当事人与实体 当事人混淆,则会给民事司法实践中带来如下负面影响: (1)限制了权利救济的范围。要求当事人必须与案件有直接利害关系,必然排除了其 他与案件无直接利害关系的人提起诉讼的可能性。在起诉时就要求当事人与案件有直接利害 关系,法院在受理案件时既要在形式上审查也要在实体上审查当事人的权利义务,这只能使 民事法律关系的实现和恢复受到限制。 (2)使民事诉讼当事人处于不确定状态。以实体权利义务的有无来作为衡量案件当事 人的标准看似公允,但实际情况是,只有在案件审结后民事实体法律关系才会得以确定。如 果在诉讼的最终阶段才能确定该案的当事人是谁,这也就无法解释和解决诉讼中的管辖权问 题、回避问题、诉的合法性问题等一系列问题。19这间接意味着当事人行使诉讼权利失去 了正当性,这不能不说是因果倒置了。 (3)无法解释诉讼担当现象,我国传统理论中的利害关系当事人,是指与案件有着直 接的法律上的利害关系,即诉讼当事人应当也必定是与所争议的权利义务有直接的法律上的 利害关系。这样,就将权利保护的范围限定于为保护自己的民事权益而进行诉讼的人,而对 诉讼担当,即为了他人的民事权益进行诉讼的人被排除在当事人的范围之外。一些对争议的 民事权利享有管理权和处分权的人,由于并非案件的直接利害关系人,无法成为当事人进行 诉讼活动。10因此,“程序+实体”二元当事人体制既不利于对当事人的诉权提供保护,也 不利于通过诉讼形成新的实体权利。 二、当事人结构:双方对立 民事诉讼是以解决民事纠纷为目的,所以,民事诉讼程序是以对立的当事人存在为前提 的,一个人不能对自己提起诉讼,除非讼程序外,民事诉讼必须存在对立的双方当事人,这 种诉讼结构贯穿于诉讼始终,当对立的构造缺失一方时,诉讼也将消灭。当事人对立的诉讼 结构具体有两个含义: 19汤维建、向泰编著:《民事诉讼法》,中国人民大学出版社2003年版,第120页。 110德国民诉法学者对财产管理人可否以自己的名义进行诉讼有不同观点:(1)职务说,破产管理人、遗产 管理人、遗嘱执行人、不动产强制管理人是基于职务上的地位,以自己的名义成为当事人:(2)代理说, 认为破产人、继承人、不动产所有人等人的法定代理人,其代理权范围限于其所管理的财产:(3)机关说, 认为上述人所管理的财产具有权利主体及当事人的地位,上述之管理人系其机关,具有法定代理人之地位。 参见陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法》(上),台湾三民书局2006年版,第151页

的授权,而以自己的名义进行民事诉讼的人就属于这种情况。例如,破产管理人在涉及破产 财产的诉讼中作为当事人、拥有债权人代位权的债权人为了实现其债务人的债权而自己作为 当事人来提起诉讼,这种当事人并不承担法院的判决结果。当然,通常的情况是程序当事人 与实体当事人是重合的。诉讼当事人在大多数情况下也是实体权利义务主体,诉讼结果多由 诉讼当事人承担。 2.区分两者的必要性 理论上讲,民事诉讼法中有关当事人的规定均应以程序当事人为主,这种以程序当 事人为中心的立法形态被称为“形式当事人一元主义”。采纳程序当事人概念,避免了在 诉讼开始阶段就要以明确标准衡量虽是实体当事人的困难,也可妥善解决解决实践中存 在的诉讼担当和消极确认之诉等的非实体当事人参加诉讼的问题,有利于诉权保护,也 有助于发挥民事诉讼在形成新的实体权利方面的机能。反之,如果将程序当事人与实体 当事人混淆,则会给民事司法实践中带来如下负面影响: (1)限制了权利救济的范围。要求当事人必须与案件有直接利害关系,必然排除了其 他与案件无直接利害关系的人提起诉讼的可能性。在起诉时就要求当事人与案件有直接利害 关系,法院在受理案件时既要在形式上审查也要在实体上审查当事人的权利义务,这只能使 民事法律关系的实现和恢复受到限制。 (2)使民事诉讼当事人处于不确定状态。以实体权利义务的有无来作为衡量案件当事 人的标准看似公允,但实际情况是,只有在案件审结后民事实体法律关系才会得以确定。如 果在诉讼的最终阶段才能确定该案的当事人是谁,这也就无法解释和解决诉讼中的管辖权问 题、回避问题、诉的合法性问题等一系列问题。109 这间接意味着当事人行使诉讼权利失去 了正当性,这不能不说是因果倒置了。 (3)无法解释诉讼担当现象,我国传统理论中的利害关系当事人,是指与案件有着直 接的法律上的利害关系,即诉讼当事人应当也必定是与所争议的权利义务有直接的法律上的 利害关系。这样,就将权利保护的范围限定于为保护自己的民事权益而进行诉讼的人,而对 诉讼担当,即为了他人的民事权益进行诉讼的人被排除在当事人的范围之外。一些对争议的 民事权利享有管理权和处分权的人,由于并非案件的直接利害关系人,无法成为当事人进行 诉讼活动。110 因此,“程序+实体”二元当事人体制既不利于对当事人的诉权提供保护,也 不利于通过诉讼形成新的实体权利。 二、当事人结构:双方对立 民事诉讼是以解决民事纠纷为目的,所以,民事诉讼程序是以对立的当事人存在为前提 的,一个人不能对自己提起诉讼,除非讼程序外,民事诉讼必须存在对立的双方当事人,这 种诉讼结构贯穿于诉讼始终,当对立的构造缺失一方时,诉讼也将消灭。当事人对立的诉讼 结构具体有两个含义: 109 汤维建、向泰编著:《民事诉讼法》,中国人民大学出版社 2003 年版,第 120 页。 110 德国民诉法学者对财产管理人可否以自己的名义进行诉讼有不同观点:(1)职务说,破产管理人、遗产 管理人、遗嘱执行人、不动产强制管理人是基于职务上的地位,以自己的名义成为当事人;(2)代理说, 认为破产人、继承人、不动产所有人等人的法定代理人,其代理权范围限于其所管理的财产;(3)机关说, 认为上述人所管理的财产具有权利主体及当事人的地位,上述之管理人系其机关,具有法定代理人之地位。 参见陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法》(上),台湾三民书局 2006 年版,第 151 页

(1)通常诉讼程序中不存在只有一方当事人的情况,如果实际并不存在对立的当事人, 民事诉讼也就不能成立。这又包括两种情形:①任何人均不能对自己提起诉讼。诉讼中也不 存在只有原告而无被告的情况:②诉讼成立后,如果因继承或法人合并等使原告和被告成为 同一主体时,诉讼也就此终结。山 (2)通常诉讼程序中一般不存在三方或者更多方面的当事人结构。我国有学者认为, 现代各国民事诉讼都是以两造对立作为当事人的基本结构,但不排除特殊情况下三面诉讼的 存在。三面诉讼是在一个诉讼中,存在三方相互对立的状况,例如,有独立请求权第三人的 诉讼地位一般相当于原告,第三人之诉有可能与本诉形成三面诉讼的格局。2即便如此,原 则上也应当按照“原告或者被告”的标准予以二分化,共同诉讼便属于这种情况:第三人诉讼 中有独立请求权的第三人相当于原告,他也是以本诉中的原告和被告为自己的被告:无独立 请求权的第三人则辅助原告或者被告进行诉讼,都没有打破双方当事人对立争执的诉讼格局。 不过,对于那些在性质上呈现出三方当事人相互对立、相互抗争的纠纷,如果其不适于分解 为几个两造对立的诉讼,而在一个诉讼中一举地做出划一解决是较为合理的,那么也可以例 外地予以认可。113 三、确定当事人 具体诉讼开始之时,把何人放在诉讼当事人的位置上是必须要考虑的问题,这就是所谓 的当事人确定。但当事人的确定要以当事人特定为前提,所谓当事人的确定,是指在当事人 确定之前原告必须将进行诉讼的当事人予以特定,通过诉状中的表示使当事人特定化, 以便法院和其他人能够识别。 (一)确定当事人的意义 确定当事人,是指某一诉讼之中,确定哪些人处于当事人地位,亦即确定谁是原告,谁 为被告。这是民事诉讼法中一个非常重要的问题,能够以简单明快的基准确定当事人是民 事诉讼进行的理想状态,其意义更在于:(1)明确诉讼在哪些人之间展开,法院最终作出 的判决约束哪些人:(2)确定当事人对其他程序问题也具有重要意义,涉及管辖、回避、当 事人能力、当事人适格、诉讼能力、送达、既判力等诸多问题,如果当事人不明确,那么这 等一系列事项都无法得以明确。 (二)确定当事人标准的各种学说 应当以什么标准来确定当事人,学者们的意见并不一致,主要有以下几种代表性观点: 1.表示说 该说认为,起诉状上记载的是谁,当事人就是谁。这要求法院以诉状上所表示的当事人 为依据,结合诉状的全部内容,客观地判断究竞是什么人要求法院审理,要对什么人作出判 决:如果从诉状中列明的当事人与法院判断的实际状况一致的话,也允许当事人进行更正。 这种标准的优点是较为规范和明确,能使案件迅速进入诉讼程序,开始案件的审理,因而被 认为是大陆法系国家确定当事人的通说。但该标准的缺陷则是易于产生冒名诉讼,例如,A 冒用B的姓名起诉了C,法院在没有发现冒名诉讼的情况下作出了判决,判决中列B为原告。 111[旧]兼子一、竹下守夫:《民事诉讼法》,白绿铉译,法律出版社1995年版,第29页。 12江伟:《民事诉讼法(第三版)》,中国人民大学出版社2007年版,第146页。 11[日]新堂幸司《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版。第103页

(1)通常诉讼程序中不存在只有一方当事人的情况,如果实际并不存在对立的当事人, 民事诉讼也就不能成立。这又包括两种情形:①任何人均不能对自己提起诉讼。诉讼中也不 存在只有原告而无被告的情况;②诉讼成立后,如果因继承或法人合并等使原告和被告成为 同一主体时,诉讼也就此终结。111 (2)通常诉讼程序中一般不存在三方或者更多方面的当事人结构。我国有学者认为, 现代各国民事诉讼都是以两造对立作为当事人的基本结构,但不排除特殊情况下三面诉讼的 存在。三面诉讼是在一个诉讼中,存在三方相互对立的状况,例如,有独立请求权第三人的 诉讼地位一般相当于原告,第三人之诉有可能与本诉形成三面诉讼的格局。112即便如此,原 则上也应当按照“原告或者被告”的标准予以二分化,共同诉讼便属于这种情况;第三人诉讼 中有独立请求权的第三人相当于原告,他也是以本诉中的原告和被告为自己的被告;无独立 请求权的第三人则辅助原告或者被告进行诉讼,都没有打破双方当事人对立争执的诉讼格局。 不过,对于那些在性质上呈现出三方当事人相互对立、相互抗争的纠纷,如果其不适于分解 为几个两造对立的诉讼,而在一个诉讼中一举地做出划一解决是较为合理的,那么也可以例 外地予以认可。113 三、确定当事人 具体诉讼开始之时,把何人放在诉讼当事人的位置上是必须要考虑的问题,这就是所谓 的当事人确定。但当事人的确定要以当事人特定为前提,所谓当事人的确定,是指在当事人 确定之前原告必须将进行诉讼的当事人予以特定,通过诉状中的表示使当事人特定化, 以便法院和其他人能够识别。 (一)确定当事人的意义 确定当事人,是指某一诉讼之中,确定哪些人处于当事人地位,亦即确定谁是原告,谁 为被告。这是民事诉讼法中一个非常重要的问题,能够以简单明快的基准确定当事人是民 事诉讼进行的理想状态,其意义更在于:(1)明确诉讼在哪些人之间展开,法院最终作出 的判决约束哪些人;(2)确定当事人对其他程序问题也具有重要意义,涉及管辖、回避、当 事人能力、当事人适格、诉讼能力、送达、既判力等诸多问题,如果当事人不明确,那么这 等一系列事项都无法得以明确。 (二)确定当事人标准的各种学说 应当以什么标准来确定当事人,学者们的意见并不一致,主要有以下几种代表性观点: 1.表示说 该说认为,起诉状上记载的是谁,当事人就是谁。这要求法院以诉状上所表示的当事人 为依据,结合诉状的全部内容,客观地判断究竟是什么人要求法院审理,要对什么人作出判 决;如果从诉状中列明的当事人与法院判断的实际状况一致的话,也允许当事人进行更正。 这种标准的优点是较为规范和明确,能使案件迅速进入诉讼程序,开始案件的审理,因而被 认为是大陆法系国家确定当事人的通说。但该标准的缺陷则是易于产生冒名诉讼,例如,A 冒用B 的姓名起诉了C,法院在没有发现冒名诉讼的情况下作出了判决,判决中列B为原告。 111 [日]兼子—、竹下守夫:《民事诉讼法》,白绿铉译,法律出版社 1995 年版,第 29 页。 112 江伟:《民事诉讼法(第三版)》,中国人民大学出版社 2007 年版,第 146 页。 113 [日]新堂幸司《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社 2008 年版。第 103 页