第三编 证据制度 第九章民事诉讼证据 教学目的和要求 掌握民事诉讼证据的概念、特点以及民事证据在学理上的分类,全面把握我 国现行民事诉讼法规定的各证据种类。 重点和难点 本章的重点在于民事诉讼证据的概念、特点以及我国民事诉讼法规定的各证 据种类,难点在于民事诉讼证据的学理分类。 教学要点 ·民事诉讼证据的概念 ·民事诉讼证据的特点 ·民事诉讼证据的学理分类 ·民事诉讼证据的法定种类 关键词 民事诉讼证据 证据种类

第三编 证据制度 第九章 民事诉讼证据 教学目的和要求 掌握民事诉讼证据的概念、特点以及民事证据在学理上的分类,全面把握我 国现行民事诉讼法规定的各证据种类。 重点和难点 本章的重点在于民事诉讼证据的概念、特点以及我国民事诉讼法规定的各证 据种类,难点在于民事诉讼证据的学理分类。 教学要点 ·民事诉讼证据的概念 ·民事诉讼证据的特点 ·民事诉讼证据的学理分类 ·民事诉讼证据的法定种类 关键词 民事诉讼证据 证据种类

证据在我们日常生活中有着广泛的运用,利用证据可以说是人类本能。我们为了解未知 的事实,便会利用已知之事实去推理而获得答案。一定程度上,民事案件的审理过程便是运 用证据来发现案件事实的过程。因为,民事诉讼的任务就在于通过合法的程序,确定事实、 适用法律,得出判决。在民事诉讼程序中经常遇到的问题包括:哪些事实可以作为证据使用、 证据包括哪些种类、哪些事实需要证明、哪些事实不需要证明、怎样对证据进行调查、如何 认定证据、由谁负担举证责任,以及如何保全证据等。 第一节 民事诉讼证据概述 一、民事诉讼证据的概念 在我国,通常意义上的民事诉讼证据是指法院用以认定当事人之间争议事实所必需 的资料。换言之,证据是对法院认定当事人主张事实真伪所依赖的一切资料的总称。只 要能证明案件真实情况的一切事实,都是证据。10 证据是人们在从未知达到已到的认识过程中用来推认未知事项的既知材料。17我们可从 以下三个层次来观察民事诉讼证据:一是在表现形式方面,证据是指可以据以认定事实或知 识的资料,可以作为被查证的对象:二是在内容方面,证据应当是可以被法院所获得的资料, 如证人出具的证言、鉴定人出具的鉴定意见等等,这些证据材料应能够被法官感知:三是在 结果方面,证据应当是法院认定案件事实的原因,即证据应当是法院判断当事人主张的事实 真伪的根据。 广义上的证据一词,包括了证据方法和证据资料两种:而狭义的证据则专指证据资料。 证据资料必有其来源出处,而其来源出处,不外乎人或物。法院在调查证据的时候,要询问 那些知悉案件事实的人,并根据证人陈述的内容来认定案件事实的真伪,这种证人证言就属 于证据资料,向法院陈述事实的人就是证人。在大陆法系国家证据理论中,证人、鉴定人等 以人为提供证据资料的方法,被称为人证方法。与之相对,如果证据资料出自物,这种物就 被称为物证。例如,文书所记载的内容就是证据资料,物体所表现出来的形状、声色、性质 等特点也是证据资料。 证据在民事诉讼各阶段还有不同的含义。在举证和质证阶段,证据主要是指证据资料, 即民事诉讼中当事人向法院提供的或者法院依职权收集的用以证明案件事实的各种材料。当 事人提出事实主张之后,就要向法院提交用以证明其事实主张的各种有形材料,如物件、文 书、证人及其证言等。这些证据资料经由法院审查核实后才具有证据价值或证明力,作为判 断案件事实真伪的依据。而在认证阶段,证据主要是指定案证据。所谓定案证据,是指能够 证明民事案件真实情况的各种事实,也是法院认定有争议的案件事实的根据(即定案依据)。 二、民事证据的特点 证据的属性是证据这个概念的内涵的具体化表现或分解,也是证据赖以构成的诸要素, 同时也是判断某物是否为证据的标准。因此,证据的属性、证据的特征、证据的构成要素、 170江伟:《证据法学》,法律出版社1999年,第206页。 171王亚新:《对抗与判定》,清华大学出版社2002年版,第163页

证据在我们日常生活中有着广泛的运用,利用证据可以说是人类本能。我们为了解未知 的事实,便会利用已知之事实去推理而获得答案。一定程度上,民事案件的审理过程便是运 用证据来发现案件事实的过程。因为,民事诉讼的任务就在于通过合法的程序,确定事实、 适用法律,得出判决。在民事诉讼程序中经常遇到的问题包括:哪些事实可以作为证据使用、 证据包括哪些种类、哪些事实需要证明、哪些事实不需要证明、怎样对证据进行调查、如何 认定证据、由谁负担举证责任,以及如何保全证据等。 第一节 民事诉讼证据概述 一、民事诉讼证据的概念 在我国,通常意义上的民事诉讼证据是指法院用以认定当事人之间争议事实所必需 的资料。换言之,证据是对法院认定当事人主张事实真伪所依赖的一切资料的总称。只 要能证明案件真实情况的一切事实,都是证据。170 证据是人们在从未知达到已到的认识过程中用来推认未知事项的既知材料。171我们可从 以下三个层次来观察民事诉讼证据:一是在表现形式方面,证据是指可以据以认定事实或知 识的资料,可以作为被查证的对象;二是在内容方面,证据应当是可以被法院所获得的资料, 如证人出具的证言、鉴定人出具的鉴定意见等等,这些证据材料应能够被法官感知;三是在 结果方面,证据应当是法院认定案件事实的原因,即证据应当是法院判断当事人主张的事实 真伪的根据。 广义上的证据一词,包括了证据方法和证据资料两种;而狭义的证据则专指证据资料。 证据资料必有其来源出处,而其来源出处,不外乎人或物。法院在调查证据的时候,要询问 那些知悉案件事实的人,并根据证人陈述的内容来认定案件事实的真伪,这种证人证言就属 于证据资料,向法院陈述事实的人就是证人。在大陆法系国家证据理论中,证人、鉴定人等 以人为提供证据资料的方法,被称为人证方法。与之相对,如果证据资料出自物,这种物就 被称为物证。例如,文书所记载的内容就是证据资料,物体所表现出来的形状、声色、性质 等特点也是证据资料。 证据在民事诉讼各阶段还有不同的含义。在举证和质证阶段,证据主要是指证据资料, 即民事诉讼中当事人向法院提供的或者法院依职权收集的用以证明案件事实的各种材料。当 事人提出事实主张之后,就要向法院提交用以证明其事实主张的各种有形材料,如物件、文 书、证人及其证言等。这些证据资料经由法院审查核实后才具有证据价值或证明力,作为判 断案件事实真伪的依据。而在认证阶段,证据主要是指定案证据。所谓定案证据,是指能够 证明民事案件真实情况的各种事实,也是法院认定有争议的案件事实的根据(即定案依据)。 二、民事证据的特点 证据的属性是证据这个概念的内涵的具体化表现或分解,也是证据赖以构成的诸要素, 同时也是判断某物是否为证据的标准。因此,证据的属性、证据的特征、证据的构成要素、 170 江伟:《证据法学》,法律出版社 1999 年,第 206 页。 171 王亚新:《对抗与判定》,清华大学出版社 2002 年版,第 163 页

证据的形成条件、证据的判断标准等,都是一个意思。如果将证据定位于定案根据,则有以 下特点: (一)真实性 所谓真实性,是指作为定案根据,民事诉讼证据本身必须是客观的、真实的,而不是想 象的、虚构的、捏造的。这一特征是证据的最基本的特征,是证据的生命力所在。同时,证 据还应当以能够被感知、被固定的形式表现出来。由于证据是被当事人提交并经过法院采信 的,因此证据在内容上必然具有一定的主观色彩。尽管由于这种主观性的存在,证据在内容 上可能与客观事实有所偏差,甚至有可能是错误的,但这种偏差和错误只能由人们认识的局 限性造成,而绝不能因人们的捏造或者无根据的臆想、猜测造成。这是证据真实性的最低要 求。当然,真实性是对定案根据的要求。对于诉讼一开始当事人向法院提交的证据材料,由 于法院尚未对其进行审核,因而真实性不是证据材料的属性或者说判断标准。 (二)关联性 证据的关联性,是指证据应当与待证事实之间存在着一定联系。这种关联性要求诉讼证 据应该是能够全部或部分地证明案件的有关事实是存在还是不存在。1”相关性是实质性和 证明性的结合,侧重的是证据与证明对象之间的形式性关系,即证据相对于证明对象是否具 有实质性,以及证据对于证明对象是否具有证明性。所谓实质性,就是指证据欲证明的主张 指向的是对案件裁判具有法律意义的待证事实:所谓证明性,是指所提出的证据支持其欲证 明的事实主张成立的倾向性,是依据逻辑或者经验而使欲证明的事实主张更为可能或更无可 能的能力。如果所提出的证据对案件中的某个实质性问题具有证明性,那它就具有相关性。 美国学者柴尔(Thayer)曾经用两句话对证据的关联性作出了经典性的表述:第一,禁止接 受一切无关联性的、不是逻辑上能作证明的东西:第二,一切属于逻辑上能作证明用的东西, 除非某项法律原则或规则予以排除,一律应该采纳。可见,证据与待证事实的联系紧密程度 不同,证明力就不同。关联性越密切,证明力就越强:反之关联性越弱,证明力就越小。 证据与待证事实的关联应当是客观存在的,因此关联性以真实性为基础。但证据的关联 性只有被人们认识之后,才能起到证明的作用,因此,由于诉讼证明的特点以及人们在一定 历史条件下认识能力的局限,证据的关联性也带有主观色彩。证据的关联性有时无法通过实 证的方法加以检验,只有依赖法官凭经验、生活常识和逻辑规则把握。因此,证据关联性也 是法官在一定条件下主观判断的结果。在判断证据与待证事实之间是否存在关联性时,应掌 握以下原则:(1)证据的关联性是客观存在的,不能凭空推测。(2)证据与待证事实间的联 系必须是可以认知的。证据与待证事实之间的关系只有被人们认知,才可能被法官用来作为 定案的依据。但证据与待证事实之间的联系并不要求所有的诉讼参与人和审判人员都能够认 识,只要该联系己被科学证实,即使只有少数的专业人员认识,也仍然可以作为证据用。 (三)合法性 12国外学者把关联性分为逻辑上的关联和法律上的关联。逻辑上的关联,是指证据事实和待证事实之间具 有逻辑上的前因后果关系,也就是说有事实上的关联。法律上的关联,是指法律对证据的立证价值的判断。 在很多情况下,证据在事实上有关联,但却不具有法律上的关联。例如,《美国联邦证据规则》第403条规 定:证据虽然具有关联性,但可能导致不公正、偏见、混淆争议或误导陪审团的危险大于该证据可能具有 的价值时,或者考虑到过分拖延、浪费时间或无须出示重复证据时,也可以不采纳。第402条规定:所有 具有相关性的证据均可采纳,没有相关性的证据不能采纳。 173汤维建:《民事诉讼法学原理与案例教程》,中国人民大学出版社2010年版,第184页

证据的形成条件、证据的判断标准等,都是一个意思。如果将证据定位于定案根据,则有以 下特点: (一)真实性 所谓真实性,是指作为定案根据,民事诉讼证据本身必须是客观的、真实的,而不是想 象的、虚构的、捏造的。这一特征是证据的最基本的特征,是证据的生命力所在。同时,证 据还应当以能够被感知、被固定的形式表现出来。由于证据是被当事人提交并经过法院采信 的,因此证据在内容上必然具有一定的主观色彩。尽管由于这种主观性的存在,证据在内容 上可能与客观事实有所偏差,甚至有可能是错误的,但这种偏差和错误只能由人们认识的局 限性造成,而绝不能因人们的捏造或者无根据的臆想、猜测造成。这是证据真实性的最低要 求。当然,真实性是对定案根据的要求。对于诉讼一开始当事人向法院提交的证据材料,由 于法院尚未对其进行审核,因而真实性不是证据材料的属性或者说判断标准。 (二)关联性 证据的关联性,是指证据应当与待证事实之间存在着一定联系。这种关联性要求诉讼证 据应该是能够全部或部分地证明案件的有关事实是存在还是不存在。172 相关性是实质性和 证明性的结合,侧重的是证据与证明对象之间的形式性关系,即证据相对于证明对象是否具 有实质性,以及证据对于证明对象是否具有证明性。所谓实质性,就是指证据欲证明的主张 指向的是对案件裁判具有法律意义的待证事实;所谓证明性,是指所提出的证据支持其欲证 明的事实主张成立的倾向性,是依据逻辑或者经验而使欲证明的事实主张更为可能或更无可 能的能力。173如果所提出的证据对案件中的某个实质性问题具有证明性,那它就具有相关性。 美国学者柴尔(Thayer)曾经用两句话对证据的关联性作出了经典性的表述:第一,禁止接 受一切无关联性的、不是逻辑上能作证明的东西;第二,一切属于逻辑上能作证明用的东西, 除非某项法律原则或规则予以排除,一律应该采纳。可见,证据与待证事实的联系紧密程度 不同,证明力就不同。关联性越密切,证明力就越强;反之关联性越弱,证明力就越小。 证据与待证事实的关联应当是客观存在的,因此关联性以真实性为基础。但证据的关联 性只有被人们认识之后,才能起到证明的作用,因此,由于诉讼证明的特点以及人们在一定 历史条件下认识能力的局限,证据的关联性也带有主观色彩。证据的关联性有时无法通过实 证的方法加以检验,只有依赖法官凭经验、生活常识和逻辑规则把握。因此,证据关联性也 是法官在一定条件下主观判断的结果。在判断证据与待证事实之间是否存在关联性时,应掌 握以下原则:(1)证据的关联性是客观存在的,不能凭空推测。(2)证据与待证事实间的联 系必须是可以认知的。证据与待证事实之间的关系只有被人们认知,才可能被法官用来作为 定案的依据。但证据与待证事实之间的联系并不要求所有的诉讼参与人和审判人员都能够认 识,只要该联系已被科学证实,即使只有少数的专业人员认识,也仍然可以作为证据用。 (三)合法性 172 国外学者把关联性分为逻辑上的关联和法律上的关联。逻辑上的关联,是指证据事实和待证事实之间具 有逻辑上的前因后果关系,也就是说有事实上的关联。法律上的关联,是指法律对证据的立证价值的判断。 在很多情况下,证据在事实上有关联,但却不具有法律上的关联。例如,《美国联邦证据规则》第 403 条规 定:证据虽然具有关联性,但可能导致不公正、偏见、混淆争议或误导陪审团的危险大于该证据可能具有 的价值时,或者考虑到过分拖延、浪费时间或无须出示重复证据时,也可以不采纳。第 402 条规定:所有 具有相关性的证据均可采纳,没有相关性的证据不能采纳。 173 汤维建:《民事诉讼法学原理与案例教程》,中国人民大学出版社 2010 年版,第 184 页

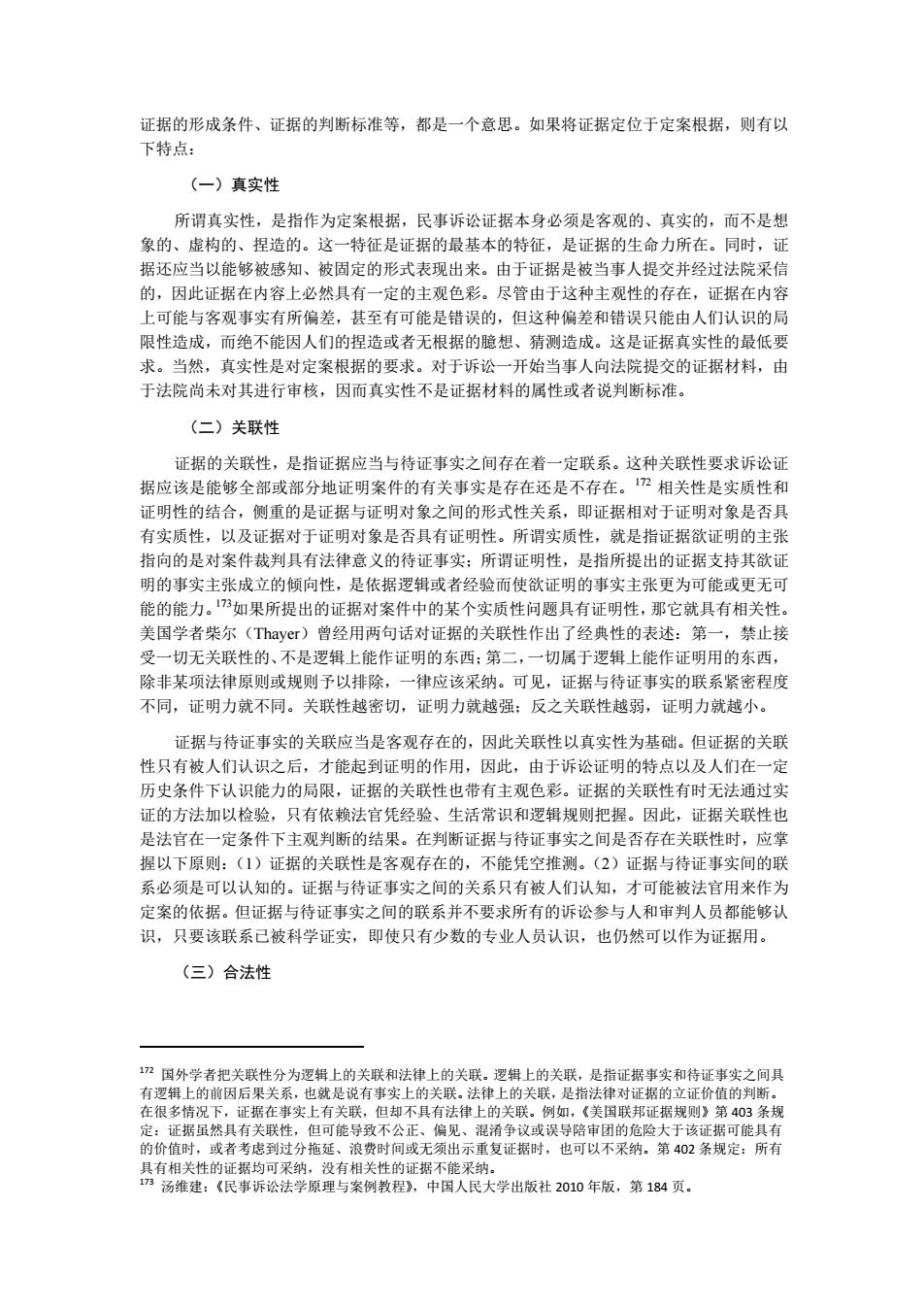

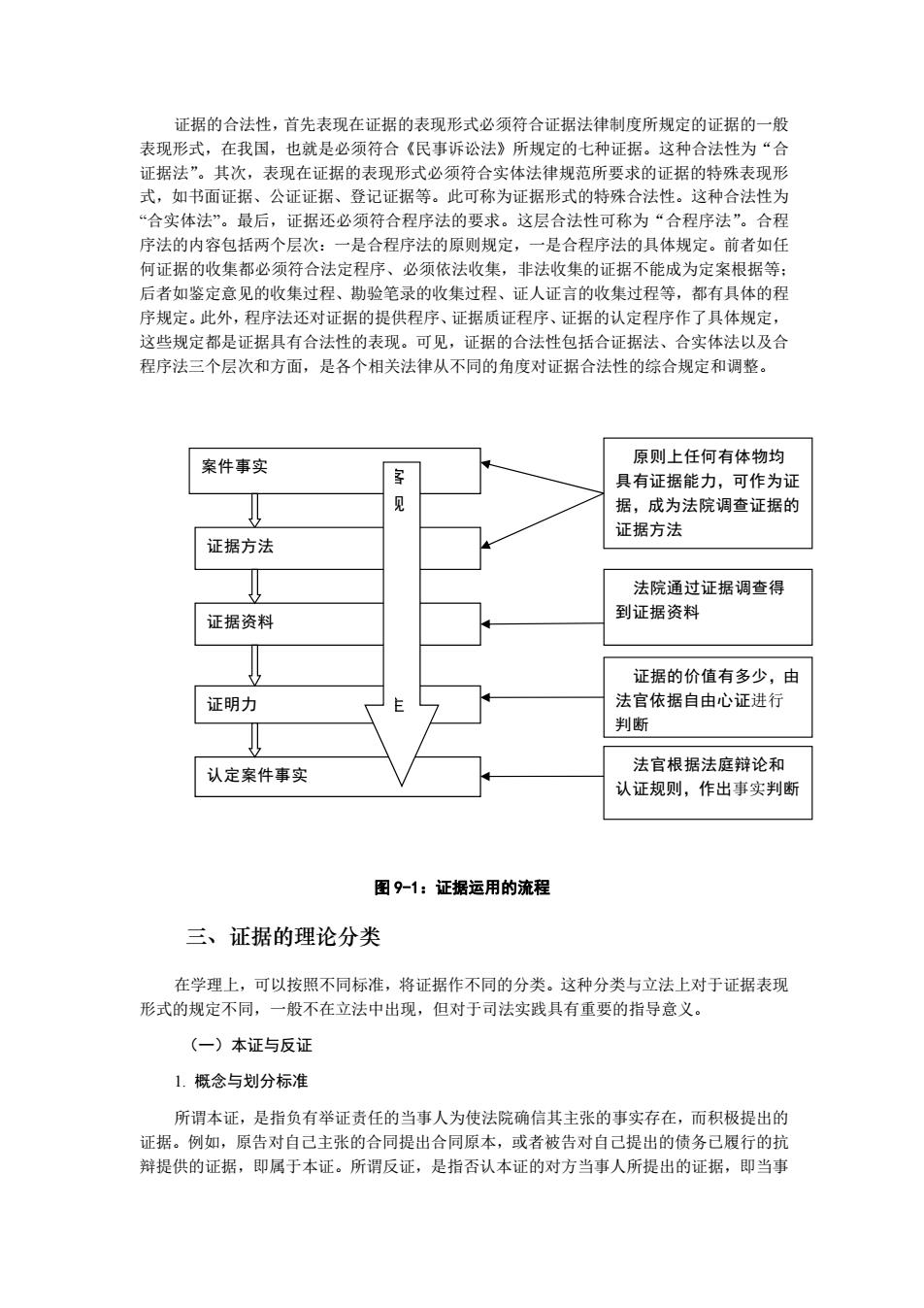

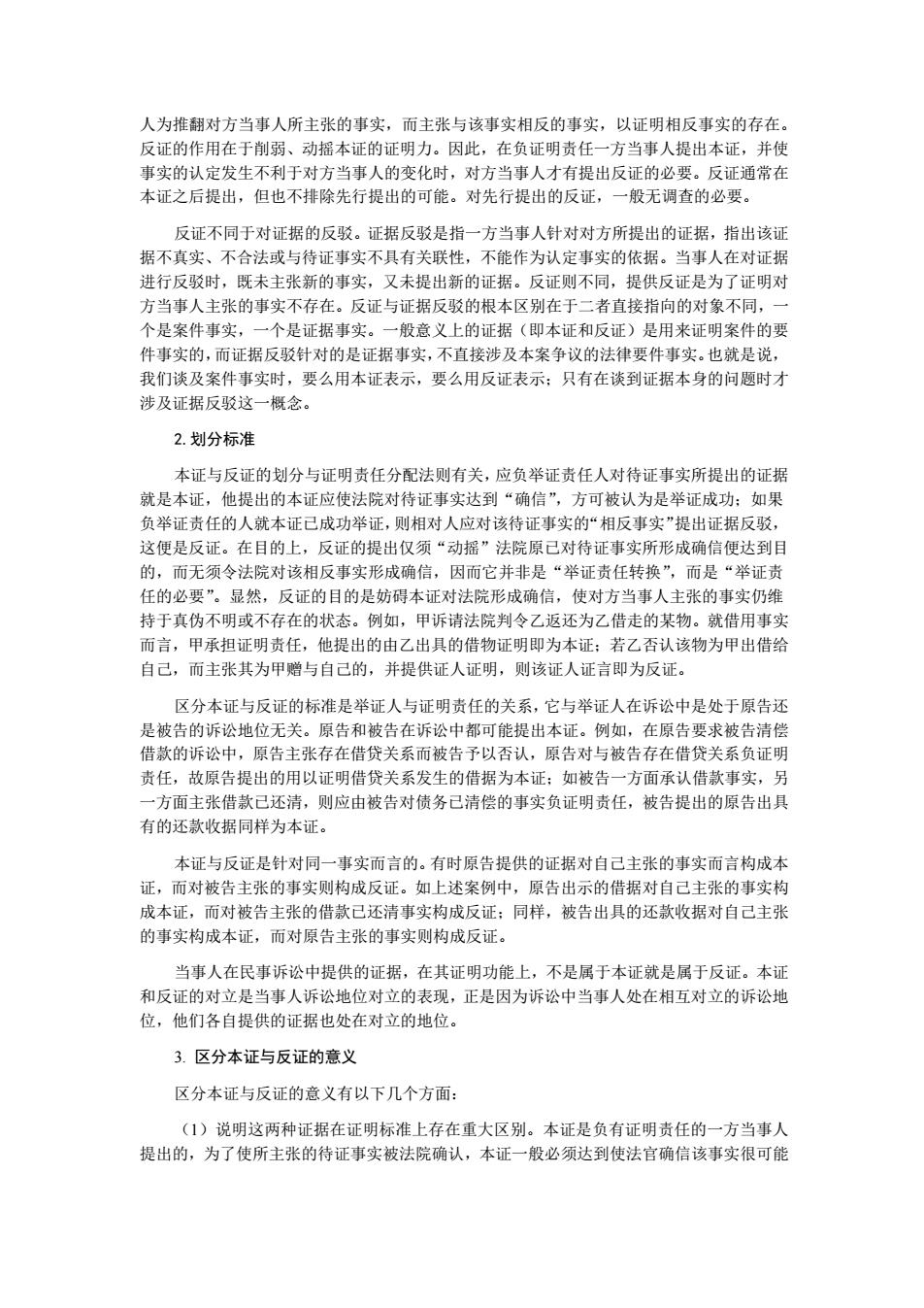

证据的合法性,首先表现在证据的表现形式必须符合证据法律制度所规定的证据的一般 表现形式,在我国,也就是必须符合《民事诉讼法》所规定的七种证据。这种合法性为“合 证据法”。其次,表现在证据的表现形式必须符合实体法律规范所要求的证据的特殊表现形 式,如书面证据、公证证据、登记证据等。此可称为证据形式的特殊合法性。这种合法性为 “合实体法”。最后,证据还必须符合程序法的要求。这层合法性可称为“合程序法”。合程 序法的内容包括两个层次:一是合程序法的原则规定,一是合程序法的具体规定。前者如任 何证据的收集都必须符合法定程序、必须依法收集,非法收集的证据不能成为定案根据等: 后者如鉴定意见的收集过程、勘验笔录的收集过程、证人证言的收集过程等,都有具体的程 序规定。此外,程序法还对证据的提供程序、证据质证程序、证据的认定程序作了具体规定, 这些规定都是证据具有合法性的表现。可见,证据的合法性包括合证据法、合实体法以及合 程序法三个层次和方面,是各个相关法律从不同的角度对证据合法性的综合规定和调整。 案件事实 原则上任何有体物均 具有证据能力,可作为证 见 据,成为法院调查证据的 证据方法 证据方法 法院通过证据调查得 证据资料 到证据资料 证据的价值有多少,由 证明力 法官依据自由心证进行 判断 认定案件事实 法官根据法庭辩论和 认证规则,作出事实判断 图9-1:证据运用的流程 三、证据的理论分类 在学理上,可以按照不同标准,将证据作不同的分类。这种分类与立法上对于证据表现 形式的规定不同,一般不在立法中出现,但对于司法实践具有重要的指导意义。 (一)本证与反证 1.概念与划分标准 所谓本证,是指负有举证责任的当事人为使法院确信其主张的事实存在,而积极提出的 证据。例如,原告对自己主张的合同提出合同原本,或者被告对自己提出的债务已履行的抗 辩提供的证据,即属于本证。所谓反证,是指否认本证的对方当事人所提出的证据,即当事

证据的合法性,首先表现在证据的表现形式必须符合证据法律制度所规定的证据的一般 表现形式,在我国,也就是必须符合《民事诉讼法》所规定的七种证据。这种合法性为“合 证据法”。其次,表现在证据的表现形式必须符合实体法律规范所要求的证据的特殊表现形 式,如书面证据、公证证据、登记证据等。此可称为证据形式的特殊合法性。这种合法性为 “合实体法”。最后,证据还必须符合程序法的要求。这层合法性可称为“合程序法”。合程 序法的内容包括两个层次:一是合程序法的原则规定,一是合程序法的具体规定。前者如任 何证据的收集都必须符合法定程序、必须依法收集,非法收集的证据不能成为定案根据等; 后者如鉴定意见的收集过程、勘验笔录的收集过程、证人证言的收集过程等,都有具体的程 序规定。此外,程序法还对证据的提供程序、证据质证程序、证据的认定程序作了具体规定, 这些规定都是证据具有合法性的表现。可见,证据的合法性包括合证据法、合实体法以及合 程序法三个层次和方面,是各个相关法律从不同的角度对证据合法性的综合规定和调整。 图 9-1:证据运用的流程 三、证据的理论分类 在学理上,可以按照不同标准,将证据作不同的分类。这种分类与立法上对于证据表现 形式的规定不同,一般不在立法中出现,但对于司法实践具有重要的指导意义。 (一)本证与反证 1. 概念与划分标准 所谓本证,是指负有举证责任的当事人为使法院确信其主张的事实存在,而积极提出的 证据。例如,原告对自己主张的合同提出合同原本,或者被告对自己提出的债务已履行的抗 辩提供的证据,即属于本证。所谓反证,是指否认本证的对方当事人所提出的证据,即当事 案件事实 证据方法 证据资料 证明力 认定案件事实 客 观 主 原则上任何有体物均 具有证据能力,可作为证 据,成为法院调查证据的 证据方法 证据的价值有多少,由 法官依据自由心证进行 判断 法官根据法庭辩论和 认证规则,作出事实判断 法院通过证据调查得 到证据资料

人为推翻对方当事人所主张的事实,而主张与该事实相反的事实,以证明相反事实的存在。 反证的作用在于削弱、动摇本证的证明力。因此,在负证明责任一方当事人提出本证,并使 事实的认定发生不利于对方当事人的变化时,对方当事人才有提出反证的必要。反证通常在 本证之后提出,但也不排除先行提出的可能。对先行提出的反证,一般无调查的必要。 反证不同于对证据的反驳。证据反驳是指一方当事人针对对方所提出的证据,指出该证 据不真实、不合法或与待证事实不具有关联性,不能作为认定事实的依据。当事人在对证据 进行反驳时,既未主张新的事实,又未提出新的证据。反证则不同,提供反证是为了证明对 方当事人主张的事实不存在。反证与证据反驳的根本区别在于二者直接指向的对象不同,一 个是案件事实,一个是证据事实。一般意义上的证据(即本证和反证)是用来证明案件的要 件事实的,而证据反驳针对的是证据事实,不直接涉及本案争议的法律要件事实。也就是说, 我们谈及案件事实时,要么用本证表示,要么用反证表示:只有在谈到证据本身的问题时才 涉及证据反驳这一概念。 2.划分标准 本证与反证的划分与证明责任分配法则有关,应负举证责任人对待证事实所提出的证据 就是本证,他提出的本证应使法院对待证事实达到“确信”,方可被认为是举证成功:如果 负举证责任的人就本证己成功举证,则相对人应对该待证事实的“相反事实”提出证据反驳, 这便是反证。在目的上,反证的提出仅须“动摇”法院原已对待证事实所形成确信便达到目 的,而无须令法院对该相反事实形成确信,因而它并非是“举证责任转换”,而是“举证责 任的必要”。显然,反证的目的是妨碍本证对法院形成确信,使对方当事人主张的事实仍维 持于真伪不明或不存在的状态。例如,甲诉请法院判令乙返还为乙借走的某物。就借用事实 而言,甲承担证明责任,他提出的由乙出具的借物证明即为本证:若乙否认该物为甲出借给 自己,而主张其为甲赠与自己的,并提供证人证明,则该证人证言即为反证。 区分本证与反证的标准是举证人与证明责任的关系,它与举证人在诉讼中是处于原告还 是被告的诉讼地位无关。原告和被告在诉讼中都可能提出本证。例如,在原告要求被告清偿 借款的诉讼中,原告主张存在借贷关系而被告予以否认,原告对与被告存在借贷关系负证明 责任,故原告提出的用以证明借贷关系发生的借据为本证:如被告一方面承认借款事实,另 一方面主张借款已还清,则应由被告对债务已清偿的事实负证明责任,被告提出的原告出具 有的还款收据同样为本证。 本证与反证是针对同一事实而言的。有时原告提供的证据对自己主张的事实而言构成本 证,而对被告主张的事实则构成反证。如上述案例中,原告出示的借据对自己主张的事实构 成本证,而对被告主张的借款已还清事实构成反证:同样,被告出具的还款收据对自己主张 的事实构成本证,而对原告主张的事实则构成反证。 当事人在民事诉讼中提供的证据,在其证明功能上,不是属于本证就是属于反证。本证 和反证的对立是当事人诉讼地位对立的表现,正是因为诉讼中当事人处在相互对立的诉讼地 位,他们各自提供的证据也处在对立的地位。 3.区分本证与反证的意义 区分本证与反证的意义有以下几个方面: (1)说明这两种证据在证明标准上存在重大区别。本证是负有证明责任的一方当事人 提出的,为了使所主张的待证事实被法院确认,本证一般必须达到使法官确信该事实很可能

人为推翻对方当事人所主张的事实,而主张与该事实相反的事实,以证明相反事实的存在。 反证的作用在于削弱、动摇本证的证明力。因此,在负证明责任一方当事人提出本证,并使 事实的认定发生不利于对方当事人的变化时,对方当事人才有提出反证的必要。反证通常在 本证之后提出,但也不排除先行提出的可能。对先行提出的反证,一般无调查的必要。 反证不同于对证据的反驳。证据反驳是指一方当事人针对对方所提出的证据,指出该证 据不真实、不合法或与待证事实不具有关联性,不能作为认定事实的依据。当事人在对证据 进行反驳时,既未主张新的事实,又未提出新的证据。反证则不同,提供反证是为了证明对 方当事人主张的事实不存在。反证与证据反驳的根本区别在于二者直接指向的对象不同,一 个是案件事实,一个是证据事实。一般意义上的证据(即本证和反证)是用来证明案件的要 件事实的,而证据反驳针对的是证据事实,不直接涉及本案争议的法律要件事实。也就是说, 我们谈及案件事实时,要么用本证表示,要么用反证表示;只有在谈到证据本身的问题时才 涉及证据反驳这一概念。 2.划分标准 本证与反证的划分与证明责任分配法则有关,应负举证责任人对待证事实所提出的证据 就是本证,他提出的本证应使法院对待证事实达到“确信”,方可被认为是举证成功;如果 负举证责任的人就本证已成功举证,则相对人应对该待证事实的“相反事实”提出证据反驳, 这便是反证。在目的上,反证的提出仅须“动摇”法院原已对待证事实所形成确信便达到目 的,而无须令法院对该相反事实形成确信,因而它并非是“举证责任转换”,而是“举证责 任的必要”。显然,反证的目的是妨碍本证对法院形成确信,使对方当事人主张的事实仍维 持于真伪不明或不存在的状态。例如,甲诉请法院判令乙返还为乙借走的某物。就借用事实 而言,甲承担证明责任,他提出的由乙出具的借物证明即为本证;若乙否认该物为甲出借给 自己,而主张其为甲赠与自己的,并提供证人证明,则该证人证言即为反证。 区分本证与反证的标准是举证人与证明责任的关系,它与举证人在诉讼中是处于原告还 是被告的诉讼地位无关。原告和被告在诉讼中都可能提出本证。例如,在原告要求被告清偿 借款的诉讼中,原告主张存在借贷关系而被告予以否认,原告对与被告存在借贷关系负证明 责任,故原告提出的用以证明借贷关系发生的借据为本证;如被告一方面承认借款事实,另 一方面主张借款已还清,则应由被告对债务已清偿的事实负证明责任,被告提出的原告出具 有的还款收据同样为本证。 本证与反证是针对同一事实而言的。有时原告提供的证据对自己主张的事实而言构成本 证,而对被告主张的事实则构成反证。如上述案例中,原告出示的借据对自己主张的事实构 成本证,而对被告主张的借款已还清事实构成反证;同样,被告出具的还款收据对自己主张 的事实构成本证,而对原告主张的事实则构成反证。 当事人在民事诉讼中提供的证据,在其证明功能上,不是属于本证就是属于反证。本证 和反证的对立是当事人诉讼地位对立的表现,正是因为诉讼中当事人处在相互对立的诉讼地 位,他们各自提供的证据也处在对立的地位。 3. 区分本证与反证的意义 区分本证与反证的意义有以下几个方面: (1)说明这两种证据在证明标准上存在重大区别。本证是负有证明责任的一方当事人 提出的,为了使所主张的待证事实被法院确认,本证一般必须达到使法官确信该事实很可能