第三章民事诉讼基本原则与制度 教学目的和要求 1、熟悉民事诉讼基本原则的体系及其功能,并在此基础上对宪法层次上的基本原则和民 事诉讼法层面的基本原则做进一步了解。 2、学习掌握民事诉讼法的基本制度,包括合议制度、回避制度、公开审判制度、两审终 审制度。 重点和难点 本章重点是民事诉讼法层面的民事诉讼基本原则内涵和民事诉讼法基本制度的内容与适 用,难点在于对民事诉讼辩论原则、处分原则和法院调解原则的全面深入了解。 教学要点 ·民事诉讼法基本原则概述 ·法院审判原则 ·法院独立原则 ·当事人平等原则 ·辩论原则 ·处分原则 ·法院调解原则 ·民事诉讼法的基本制度 关键词 民事诉讼基本原则 民事诉讼基本制度 51

51 第三章 民事诉讼基本原则与制度 教学目的和要求 1、熟悉民事诉讼基本原则的体系及其功能,并在此基础上对宪法层次上的基本原则和民 事诉讼法层面的基本原则做进一步了解。 2、学习掌握民事诉讼法的基本制度,包括合议制度、回避制度、公开审判制度、两审终 审制度。 重点和难点 本章重点是民事诉讼法层面的民事诉讼基本原则内涵和民事诉讼法基本制度的内容与适 用,难点在于对民事诉讼辩论原则、处分原则和法院调解原则的全面深入了解。 教学要点 ·民事诉讼法基本原则概述 ·法院审判原则 ·法院独立原则 ·当事人平等原则 ·辩论原则 ·处分原则 ·法院调解原则 ·民事诉讼法的基本制度 关键词 民事诉讼基本原则 民事诉讼基本制度

第一节 基本原则概述 一、民事诉讼法基本原则概述 由于受苏联法律的影响,在法典的卷首规定基本原则成了新中国立法的定式。4自我国 1982年制定首部民事诉讼法典起,若干民事诉讼基本原则便被规定于法典的开篇部分。 所谓民事诉讼法的基本原则,是指在民事诉讼的整个过程中或在重要的诉讼阶段起指导 作用的准则。民事诉讼法的基本原则是贯穿整个民事诉讼法的根本性规则。正因为其为根本 性规则,才称其为基本原则。如诉讼当事人地位平等原则、辩论原则、处分原则、诚实信用 原则等等。这些基本原则集中体现了民事诉讼的目的,反映民事诉讼的基本原理和内在规律, 承载着民事诉讼程序价值的要求,概括当事人与法院在民事诉讼中的作用分担,是制定、适 用、解释民事诉讼法的依据,也是法院、当事人以及其他诉讼参与人进行民事诉讼活动所必 须遵循的根本性规则。45 民事诉讼法基本原则具有概括性、指导性和涵盖性的特点。民事诉讼法基本原则的概括 性使民事诉讼法基本原则具有对民事诉讼中不确定问题处理的指导性和涵盖性。当民事诉讼 中出现民事诉讼法所未规定的具体问题时,法院和当事人以及其他诉讼参与人可以根据民事 诉讼法的基本原则灵活处置。在立法上民事诉讼法基本原则的不确定性和模糊性与民事诉讼 法具体规定的确定性和精确性的统一使民事诉讼法构成了一个科学的法律系统。相较而言, 民事诉讼法一般原则比基本原则更为具体和确定,但是与明确规定权利义务的规范和制度相 比又有较高的抽象性,且主要在民事诉讼的某个方面或某个主要阶段起着根本性和指导性作 用,如管辖恒定原则、一事不再理原则等等。 民事诉讼法基本原则对民事诉讼法的实施具有指导性。这一点使民事诉讼法的基本原则 区别于民事诉讼的具体制度、规范或规定。民事诉讼法的基本原则是一种抽象的原则性规范, 并不具体地规定民事审判主体、诉讼当事人和其他诉讼参与人在诉讼中的具体权利义务,也 不具体规定如何进行诉讼的某项制度,如起诉制度、两审终审制度、合议制度等等。民事诉 讼法中的各项具体制度和权利义务的规定是对民事诉讼法所定之基本原则的落实。 民事诉讼法基本原则是宪法原则在民事诉讼领域中的具体落实。宪法原则是针对整个法 律体系而言的,具有更大的抽象度和涵盖性。民事诉讼法的基本原则应当比宪法原则更具体 化,能反映本法域的基本特点。有学者指出,已在宪法和人民法院组织法中加以规定的原则, 在民事诉讼法中不应称为“共有原则”。此论有一定的道理。6 二、民事诉讼法基本原则的功能 民事诉讼法基本原则决定着立法者和司法机关以什么样的态度去思考和运作民事程序。 民事诉讼立法上对基本原则的设定,关系到当事人该怎样参与民事诉讼程序,法官应以什么 样的思维和立场去操作民事诉讼程序。民事诉讼法基本原则的功能包括: 4陈桂明、李仕春:《诉讼法典要不要规定基本原则》,载《现代法学》2005年第6期,第3页。 45江伟:《民事诉讼法》,中国人民大学出版社2008年版,第59页: 46参加陈桂明:《诉讼公正与程序保障》,中国法制出版社1996年版,第63页。 52

52 第一节 基本原则概述 一、民事诉讼法基本原则概述 由于受苏联法律的影响,在法典的卷首规定基本原则成了新中国立法的定式。44自我国 1982年制定首部民事诉讼法典起,若干民事诉讼基本原则便被规定于法典的开篇部分。 所谓民事诉讼法的基本原则,是指在民事诉讼的整个过程中或在重要的诉讼阶段起指导 作用的准则。民事诉讼法的基本原则是贯穿整个民事诉讼法的根本性规则。正因为其为根本 性规则,才称其为基本原则。如诉讼当事人地位平等原则、辩论原则、处分原则、诚实信用 原则等等。这些基本原则集中体现了民事诉讼的目的,反映民事诉讼的基本原理和内在规律, 承载着民事诉讼程序价值的要求,概括当事人与法院在民事诉讼中的作用分担,是制定、适 用、解释民事诉讼法的依据,也是法院、当事人以及其他诉讼参与人进行民事诉讼活动所必 须遵循的根本性规则。45 民事诉讼法基本原则具有概括性、指导性和涵盖性的特点。民事诉讼法基本原则的概括 性使民事诉讼法基本原则具有对民事诉讼中不确定问题处理的指导性和涵盖性。当民事诉讼 中出现民事诉讼法所未规定的具体问题时,法院和当事人以及其他诉讼参与人可以根据民事 诉讼法的基本原则灵活处置。在立法上民事诉讼法基本原则的不确定性和模糊性与民事诉讼 法具体规定的确定性和精确性的统一使民事诉讼法构成了一个科学的法律系统。相较而言, 民事诉讼法一般原则比基本原则更为具体和确定,但是与明确规定权利义务的规范和制度相 比又有较高的抽象性,且主要在民事诉讼的某个方面或某个主要阶段起着根本性和指导性作 用,如管辖恒定原则、一事不再理原则等等。 民事诉讼法基本原则对民事诉讼法的实施具有指导性。这一点使民事诉讼法的基本原则 区别于民事诉讼的具体制度、规范或规定。民事诉讼法的基本原则是一种抽象的原则性规范, 并不具体地规定民事审判主体、诉讼当事人和其他诉讼参与人在诉讼中的具体权利义务,也 不具体规定如何进行诉讼的某项制度,如起诉制度、两审终审制度、合议制度等等。民事诉 讼法中的各项具体制度和权利义务的规定是对民事诉讼法所定之基本原则的落实。 民事诉讼法基本原则是宪法原则在民事诉讼领域中的具体落实。宪法原则是针对整个法 律体系而言的,具有更大的抽象度和涵盖性。民事诉讼法的基本原则应当比宪法原则更具体 化,能反映本法域的基本特点。有学者指出,已在宪法和人民法院组织法中加以规定的原则, 在民事诉讼法中不应称为“共有原则”。此论有一定的道理。46 二、民事诉讼法基本原则的功能 民事诉讼法基本原则决定着立法者和司法机关以什么样的态度去思考和运作民事程序。 民事诉讼立法上对基本原则的设定,关系到当事人该怎样参与民事诉讼程序,法官应以什么 样的思维和立场去操作民事诉讼程序。民事诉讼法基本原则的功能包括: 44 陈桂明、李仕春:《诉讼法典要不要规定基本原则》,载《现代法学》2005 年第 6 期,第 3 页。 45 江伟:《民事诉讼法》,中国人民大学出版社 2008 年版,第 59 页; 46 参加陈桂明:《诉讼公正与程序保障》,中国法制出版社 1996 年版,第 63 页

1.民事诉讼法基本原则指导诉讼主体正确地适用民事诉讼法的具体规定。民事诉讼法 的具体规定是民事诉讼法基本原则的展开,民事诉讼法基本原则规定了民事诉讼法各具体规 定的精神实质,只有把握和理解民事诉讼法基本原则才能正确适用民事诉讼法的具体规定。 2.有利于克服民事诉讼法的有限针对性。当民事诉讼法没有具体规定时,审判人员可 以根据民事诉讼法的基本原则具体灵活地加以处理。 3.为民事诉讼法的局部修改和调整提供了依据。法律总是要不断地修改和调整,当既 定的民事诉讼法的局部规定滞后时,立法者应当以民事诉讼法的基本原则为依据对其进行修 改和调整,并保持修改和调整后的具体规定与民事诉讼法基本原则一致。 三、民事诉讼法基本原则的体系 (一)我国民事诉讼法规定的基本原则 我国民事诉讼法基本原则体系究竞应该包括哪些民事诉讼法基本原则一直是比较有争 议的问题。47《民事诉讼法》第5条至第17条对民事诉讼法基本原则作了较为集中的规定: (1)诉讼权利义务同等原则与对等原则:(2)民事案件的审判权由人民法院行使原则:(3) 人民法院对民事案件独立进行审判原则:(4)以事实为根据,以法律为准绳原则:(5)当事 人平等原则:(6)自愿、合法调解原则:(7)合意、回避、审判公开、两审终审原则:(8) 使用本民族语言文字进行诉讼原则:(9)辩论原则;(10)处分原则;(11)人民检察院对民 事审判活动实行法律监督原则:(12)支持起诉原则:(13)人民调解原则:(14)民族自治 地方制定变通或补充规定原则。 观察上述立法不难发现,《民事诉讼法》将基本原则、一般原则和基本制度统一进行了 规定,未加区分。例如,法院调解原则原本应是一个一般原则,立法中却将其作为基本原则 对待:一些审判制度范畴的内容,如合议、回避、公开审判和两审终审原则也混在民事诉讼 法基本原则之中:一些并非体现民事诉讼规律与本质的内容,如支持起诉和人民调解被提升 为诉讼原则。此外,一些宪法性诉讼原则却没有被集中地加以规定,如依法审判原则、当事 人诉讼权利平等原则等。 (二)不同层次的基本原则 本书认为,民事诉讼法基本原则体系应当分为以下三个层次: 1.宪法层面的基本原则 我国多数教科书将宪法层次的原则称为“共有原则”,主要包括:民事审判权由人民法 院行使原则,以事实为根据,以法律为准绳原则,以及平等原则等。在实质内容上,宪法层 面的原则确定了民事审判的组织架构、准则与任务。大陆法系国家有关的宪法原则一般包括: 听审请求权、法定法官请求权、平等权(武器平等原则)、公正程序请求权、适时审判请求 权等。 2.民事诉讼法层次的基本原则 47对于我国民事诉讼诉法基本原则的内容,目前理论认识上差别很大,其内容很不确定,有“17种说”、 “13种说”、“9种说”、“7种说”等观点。参见廖中洪:《民事诉讼基本原则立法体例之比较研究》,载《法 学评论》2002年第6期,第127页。 53

53 1.民事诉讼法基本原则指导诉讼主体正确地适用民事诉讼法的具体规定。民事诉讼法 的具体规定是民事诉讼法基本原则的展开,民事诉讼法基本原则规定了民事诉讼法各具体规 定的精神实质,只有把握和理解民事诉讼法基本原则才能正确适用民事诉讼法的具体规定。 2.有利于克服民事诉讼法的有限针对性。当民事诉讼法没有具体规定时,审判人员可 以根据民事诉讼法的基本原则具体灵活地加以处理。 3.为民事诉讼法的局部修改和调整提供了依据。法律总是要不断地修改和调整,当既 定的民事诉讼法的局部规定滞后时,立法者应当以民事诉讼法的基本原则为依据对其进行修 改和调整,并保持修改和调整后的具体规定与民事诉讼法基本原则一致。 三、民事诉讼法基本原则的体系 (一)我国民事诉讼法规定的基本原则 我国民事诉讼法基本原则体系究竟应该包括哪些民事诉讼法基本原则一直是比较有争 议的问题。47 《民事诉讼法》第 5 条至第 17 条对民事诉讼法基本原则作了较为集中的规定: (1)诉讼权利义务同等原则与对等原则;(2)民事案件的审判权由人民法院行使原则;(3) 人民法院对民事案件独立进行审判原则;(4)以事实为根据,以法律为准绳原则;(5)当事 人平等原则;(6)自愿、合法调解原则;(7)合意、回避、审判公开、两审终审原则;(8) 使用本民族语言文字进行诉讼原则;(9)辩论原则;(10)处分原则;(11)人民检察院对民 事审判活动实行法律监督原则;(12)支持起诉原则;(13)人民调解原则;(14)民族自治 地方制定变通或补充规定原则。 观察上述立法不难发现,《民事诉讼法》将基本原则、一般原则和基本制度统一进行了 规定,未加区分。例如,法院调解原则原本应是一个一般原则,立法中却将其作为基本原则 对待;一些审判制度范畴的内容,如合议、回避、公开审判和两审终审原则也混在民事诉讼 法基本原则之中;一些并非体现民事诉讼规律与本质的内容,如支持起诉和人民调解被提升 为诉讼原则。此外,一些宪法性诉讼原则却没有被集中地加以规定,如依法审判原则、当事 人诉讼权利平等原则等。 (二)不同层次的基本原则 本书认为,民事诉讼法基本原则体系应当分为以下三个层次: 1. 宪法层面的基本原则 我国多数教科书将宪法层次的原则称为“共有原则”,主要包括:民事审判权由人民法 院行使原则,以事实为根据,以法律为准绳原则,以及平等原则等。在实质内容上,宪法层 面的原则确定了民事审判的组织架构、准则与任务。大陆法系国家有关的宪法原则一般包括: 听审请求权、法定法官请求权、平等权(武器平等原则)、公正程序请求权、适时审判请求 权等。 2. 民事诉讼法层次的基本原则 47 对于我国民事诉讼诉法基本原则的内容,目前理论认识上差别很大,其内容很不确定,有“17 种说”、 “13 种说”、“9 种说”、“7 种说”等观点。参见廖中洪:《民事诉讼基本原则立法体例之比较研究》,载《法 学评论》2002 年第 6 期,第 127 页

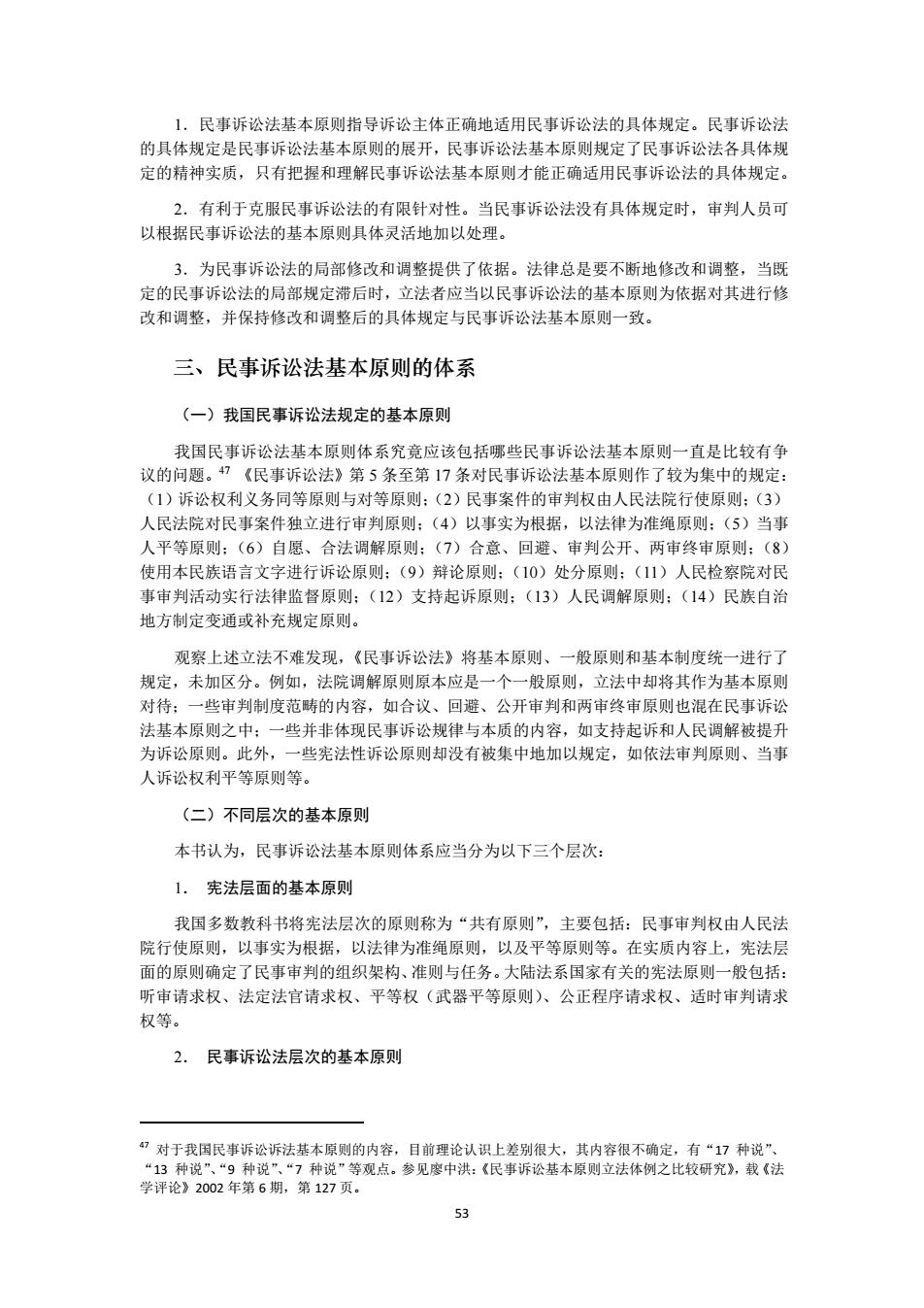

这一层次只规定决定民事诉讼程序规律与本质的原则,一般只包括辩论原则和处分原则。 这是因为,唯有这两个原则才最直接地反映了民事诉讼法的本质特点和基本规律。同时,考 虑到我国法院采用调解原则处理民事纠纷已经有悠久的传统,并逐渐形成颇具特色的调解主 导型民事审判方式,法院调解原则也能够反映我国民事诉讼的规律与特色,因此也应将其作 为民事诉讼的特有原则。 3.法院组织层次的原则 法院组织层次的原则的范围要宽泛些,包括:使用本民族语言文字,民事检察监督、支 持起诉,以及民族自治地方变通或补充规定等原则。此外,还有虽未规定于我国民事诉讼法 中,但却实际发生作用的原则,如直接言词、公开等原则。这些原则主要从民事审判的基本 方式和结构角度来规范法院审判民事案件的方式,具有界定民事审判自身特点的作用,因而 将其纳入民事审判制度更为合适。 民事审判权由人民法院行使原则 以事实为根据,以法律为准绳原则 宪法层次 平等原则与对等原则 民事诉讼 辩论原则 民事诉讼层次 处分原则 本原则 法院调解原则 民族语言文字、民族自治变通原则 法院组织层次 民事检察监督、支持起诉原则 图3-1:我国民事诉讼法基本原则体系 第二节 宪法层次上的基本原则 我国民事诉讼法理论往往将宪法与民事诉讼法的共有原则排除在基本原则之外,认为这 些原则并没有反映民事诉讼本质特征与规律。其实,这种纯化民事诉讼基本原则的观点并不 利于民事诉讼法在宪法层面寻求国家制度的支撑,依然没有摆脱民事诉讼法即审判法的传统 思维。 在现代,民事诉讼程序的宪法化也已成为法治国家的一种趋势。众所周知,宪法是国家 的根本大法,不仅涉及国家机关体制的确立,而且也是保障人民基本权利的宣言:宪法不仅 约束国家机关,而且也是人民权利的保证书和最重要的法律屏障。国家基于宪法负有保障人 民基本权利的义务,而人民基于宪法有权要求国家建立保障(救济)其权利之机制。世界民 54

54 这一层次只规定决定民事诉讼程序规律与本质的原则,一般只包括辩论原则和处分原则。 这是因为,唯有这两个原则才最直接地反映了民事诉讼法的本质特点和基本规律。同时,考 虑到我国法院采用调解原则处理民事纠纷已经有悠久的传统,并逐渐形成颇具特色的调解主 导型民事审判方式,法院调解原则也能够反映我国民事诉讼的规律与特色,因此也应将其作 为民事诉讼的特有原则。 3.法院组织层次的原则 法院组织层次的原则的范围要宽泛些,包括:使用本民族语言文字,民事检察监督、支 持起诉,以及民族自治地方变通或补充规定等原则。此外,还有虽未规定于我国民事诉讼法 中,但却实际发生作用的原则,如直接言词、公开等原则。这些原则主要从民事审判的基本 方式和结构角度来规范法院审判民事案件的方式,具有界定民事审判自身特点的作用,因而 将其纳入民事审判制度更为合适。 图 3-1:我国民事诉讼法基本原则体系 第二节 宪法层次上的基本原则 我国民事诉讼法理论往往将宪法与民事诉讼法的共有原则排除在基本原则之外,认为这 些原则并没有反映民事诉讼本质特征与规律。其实,这种纯化民事诉讼基本原则的观点并不 利于民事诉讼法在宪法层面寻求国家制度的支撑,依然没有摆脱民事诉讼法即审判法的传统 思维。 在现代,民事诉讼程序的宪法化也已成为法治国家的一种趋势。众所周知,宪法是国家 的根本大法,不仅涉及国家机关体制的确立,而且也是保障人民基本权利的宣言;宪法不仅 约束国家机关,而且也是人民权利的保证书和最重要的法律屏障。国家基于宪法负有保障人 民基本权利的义务,而人民基于宪法有权要求国家建立保障(救济)其权利之机制。世界民 民事诉讼基本原则 宪法层次 民事诉讼层次 法院组织层次 民事审判权由人民法院行使原则 以事实为根据,以法律为准绳原则 平等原则与对等原则 辩论原则 处分原则 法院调解原则 民族语言文字、民族自治变通原则 民事检察监督、支持起诉原则

事诉讼制度的发展也告诉我们,至20世纪后半叶,宪法已经成为包括民事诉讼法学在内的 各部门法学重要的发展动力,具有积极的指导功能。对民事诉讼法的合宪性解释、合宪性控 制机制,均为法学至为重视之课题。48同时,宪法也有吸收民事诉讼制度的倾向,宪法及其 理论中,有的将民事诉权等理解为“接受裁判的权利”,出现了将诉权与接受裁判权、获得法 院裁判权或获得正当程序审判权等相融合的认识。一些人士将诉权理解为获得正当程序审判 权等,其内涵主要是人们有权获得依法设立、有管辖权、独立、公正的法院的公正、及时审 判。49 我国的民事诉讼立法和司法实践也显示出宪法对民事诉讼法具有重要的指导性作用,宪 法层次的基本原则在民事诉讼法基本原则体系中不可或缺。例如,2001年12月21日颁布的 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称“《民事证据规定》”)对当事人举 证的期限、逾期举证的法律后果作出了明确规定,从而正式确立了我国民事证据失权制度。 然而,这一制度在实施中却遇到了重重阻力,突出表现为,由于缺乏宪法和法院组织法层面 的保障,又无必要辅助配套措施跟进,一些法院和法官对适用逾期证据失权规定没有足够的 信心,使这个制度难以起到固定证据的作用。0 宪法层次的诉讼原则在制度层面揭示或反映了民事诉讼的基本原理,这些原则在民事诉 讼的全部或主要程序阶段是起着规范和指导作用的,当然可以成为具体程序制度规范及其适 用的基准。 从我国宪法和民事诉讼法的共同规定看,宪法层次的基本原则主要有民事审判权由人民 法院行使原则,以事实为根据,以法律为准绳原则以及平等原则。 一、法院审判原则 (一)法院的民事审判权 民事审判权是法院对民事案件进行审理,并依据事实和法律作出裁判的权力。这种权力 不仅是国家的一种公权力,而且也是我国《宪法》和其他法律赋予人民法院所独自享有的权 力。《宪法》第123条规定:“中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。”《民事诉讼法》 第6条第1款规定:“民事案件的审判权由人民法院行使”。这是民事审判权由人民法院行使 的法律依据。 审判权是国家对于纠纷进行审理并作出最终的确定性裁判的权力,是国家权力的一个 重要组成部分。纵观世界,世界各国都有一套完备的、为自己阶级服务的法院组织,无论 是社会主义还是资本主义的法院组织、抑或大陆法系与英美法系的法院组织,其作用几 乎大同小异。从纠纷解决需求看,即便实现了社会和谐,人世间的矛盾也在所难免,充 分发挥以程序公正为核心的审判作用,远胜于追求“天下无讼”的诉讼外纠纷解决方式 的功能,毕竞后者在现代民事纠纷解决中只是替代和补充审判的角色,在法治社会它不 48姜世明:《民事程序法之发展与宪法原则》,台湾元照出版公司2003年版,第3页。 49邵明:《民事诉讼法学》,中国人民大学出版社2007年版,第51页。 0以德国为例,其民事诉讼证据的失权制度的适用,要处在合宪性的严格控制下,在开庭审理中提交证据 予以认证、质证是原则,失权则是例外。而我国在《民事证据规定》中确立的举证时限制度正好相反,逾 期不提供证据,失权是原则,而在开庭审理中提交证据予以认证、质证的情况却属于例外。 55

55 事诉讼制度的发展也告诉我们,至 20 世纪后半叶,宪法已经成为包括民事诉讼法学在内的 各部门法学重要的发展动力,具有积极的指导功能。对民事诉讼法的合宪性解释、合宪性控 制机制,均为法学至为重视之课题。48 同时,宪法也有吸收民事诉讼制度的倾向,宪法及其 理论中,有的将民事诉权等理解为“接受裁判的权利”,出现了将诉权与接受裁判权、获得法 院裁判权或获得正当程序审判权等相融合的认识。一些人士将诉权理解为获得正当程序审判 权等,其内涵主要是人们有权获得依法设立、有管辖权、独立、公正的法院的公正、及时审 判。49 我国的民事诉讼立法和司法实践也显示出宪法对民事诉讼法具有重要的指导性作用,宪 法层次的基本原则在民事诉讼法基本原则体系中不可或缺。例如,2001 年 12 月 21 日颁布的 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称“《民事证据规定》”)对当事人举 证的期限、逾期举证的法律后果作出了明确规定,从而正式确立了我国民事证据失权制度。 然而,这一制度在实施中却遇到了重重阻力,突出表现为,由于缺乏宪法和法院组织法层面 的保障,又无必要辅助配套措施跟进,一些法院和法官对适用逾期证据失权规定没有足够的 信心,使这个制度难以起到固定证据的作用。50 宪法层次的诉讼原则在制度层面揭示或反映了民事诉讼的基本原理,这些原则在民事诉 讼的全部或主要程序阶段是起着规范和指导作用的,当然可以成为具体程序制度规范及其适 用的基准。 从我国宪法和民事诉讼法的共同规定看,宪法层次的基本原则主要有民事审判权由人民 法院行使原则,以事实为根据,以法律为准绳原则以及平等原则。 一、法院审判原则 (一)法院的民事审判权 民事审判权是法院对民事案件进行审理,并依据事实和法律作出裁判的权力。这种权力 不仅是国家的一种公权力,而且也是我国《宪法》和其他法律赋予人民法院所独自享有的权 力。《宪法》第 123 条规定:“中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。”《民事诉讼法》 第 6 条第 1 款规定:“民事案件的审判权由人民法院行使”。这是民事审判权由人民法院行使 的法律依据。 审判权是国家对于纠纷进行审理并作出最终的确定性裁判的权力,是国家权力的一个 重要组成部分。纵观世界,世界各国都有一套完备的、为自己阶级服务的法院组织,无论 是社会主义还是资本主义的法院组织、抑或大陆法系与英美法系的法院组织,其作用几 乎大同小异。从纠纷解决需求看,即便实现了社会和谐,人世间的矛盾也在所难免,充 分发挥以程序公正为核心的审判作用,远胜于追求“天下无讼”的诉讼外纠纷解决方式 的功能,毕竟后者在现代民事纠纷解决中只是替代和补充审判的角色,在法治社会它不 48 姜世明:《民事程序法之发展与宪法原则》,台湾元照出版公司 2003 年版,第 3 页。 49 邵明:《民事诉讼法学》,中国人民大学出版社 2007 年版,第 51 页。 50 以德国为例,其民事诉讼证据的失权制度的适用,要处在合宪性的严格控制下,在开庭审理中提交证据 予以认证、质证是原则,失权则是例外。而我国在《民事证据规定》中确立的举证时限制度正好相反,逾 期不提供证据,失权是原则,而在开庭审理中提交证据予以认证、质证的情况却属于例外