第十章民事诉讼证明 教学目的和要求 1、了解民事诉讼证明的特点、分类和民事诉讼证明对象的含义、范围,明确 证明责任的概念、性质、特征,掌握证明责任分配的原理以及我国民事诉讼 法关于证明责任分配的规定。 2、了解有关证明标准的几种主要理论学说,证明标准与法官心证、证明标准 与自由心证的关系,熟悉证明过程中的举证、质证、认证环节。 重点和难点 本章的重点在于民事诉讼证明对象的范围、无需证明的事实、我国民事诉讼 法关于证明责任分配的规定以及民事诉讼的证明过程。难点在于证明责任的 性质、证明责任分配的原理和证明标准。 教学要点 ·民事诉讼证明概述 ·证明对象 ·证明责任 ·证明标准与自由心证 ·证明过程 关键词 证明 证明对象 证明责任 证明标准 证明过程

第十章 民事诉讼证明 教学目的和要求 1、了解民事诉讼证明的特点、分类和民事诉讼证明对象的含义、范围,明确 证明责任的概念、性质、特征,掌握证明责任分配的原理以及我国民事诉讼 法关于证明责任分配的规定。 2、了解有关证明标准的几种主要理论学说,证明标准与法官心证、证明标准 与自由心证的关系,熟悉证明过程中的举证、质证、认证环节。 重点和难点 本章的重点在于民事诉讼证明对象的范围、无需证明的事实、我国民事诉讼 法关于证明责任分配的规定以及民事诉讼的证明过程。难点在于证明责任的 性质、证明责任分配的原理和证明标准。 教学要点 ·民事诉讼证明概述 ·证明对象 ·证明责任 ·证明标准与自由心证 ·证明过程 关键词 证明 证明对象 证明责任 证明标准 证明过程

第一节证明与证明对象 一、证明 民事诉讼法中的证据一词具有多重含义,大多数情况下表示证据方法或证据资料,但有 时证据又称为证明,用来表示运用证据的活动。 (一)民事诉讼证明的特点 民事诉讼证明的要素,是指为构成完整的民事诉讼证明所必需的因素。民事诉讼证明的 要素,包括证明主体、证明对象、证明责任、证明标准、证据(证明手段)、证明过程等。 围绕这些要素,民事诉讼的证明具有下列特点: (1)民事诉讼证明以当事人和法官为主体。当事人是说服者,法官是被说服者。基于 程序正义的要求,证明活动应当在法官面前进行,法官必须与论证者、证明结果没有直接利 害关系。另外,论证者包括利益对立的两派,从而诉讼证明采用证实与证伪同时进行的方式。 特殊情况下,法官可能需要自行查证。 (2)民事诉讼证明的对象具有有限性。诉讼证明是对已经发生的案件真实情况的证明, 但民事诉讼并不要求对于案件事实的方方面面都进行证明。只有处于争议当中的、为解决民 事纠纷所必需的案件事实才可能成为证明的对象,并且这样的事实是法律上的构成要件事实 或者与此密切关联的事实。 (3)民事诉讼证明具有严格的规范性。诉讼证明的时间、地点、手段、过程、结果的 产生等,都必须依照法律规范来进行。 (4)民事诉讼证明的结果是一种法律上的真实。由于民事诉讼目的与价值的多元性, 导致了民事诉讼证明的严格规范性,从而民事诉讼证明的结果都是一种经过法律过滤、规范 的真实,是法律真实。这种法律真实可能与客观真实一致,并且最好与客观真实一致,但也 可能与客观真实有出入。 (二)民事诉讼证明的分类 1.严格证明与自由证明 这是在行为意义上对证明所作的分类。严格证明,是指运用具有证据资格的证据,并经 过法律规定的证据调查程序而进行的证明。我们也可以说,如果法院在调查证据时必须完全 遵守证据调查规则,这样的证据调查就是严格证明。自由证明,是指不考虑证据资格问题, 且不受法定的证据调查程序约束而进行的证明。学理上认为,在自由证明中,法院既不受法 定证据种类的限制,也不受证据调查规则的约束,但是证明标准(法官确信)却没有降低。 194学理上认为,对于与诉讼标的密切相关的实体法构成要件事实和权利主张的判断,原则上 要求进行严格证明:而是否具备当事人适格、诉的利益等诉讼要件,则只要求自由证明:非 讼案件也适用自由证明。外国法、地方法令、特殊习惯法、特殊专门性经验法则成为证明对 194[德]罗森贝克等:《德国民事诉讼法》(下),李大雪译,中国法制出版社2007年版,第814页

第一节 证明与证明对象 一、证明 民事诉讼法中的证据一词具有多重含义,大多数情况下表示证据方法或证据资料,但有 时证据又称为证明,用来表示运用证据的活动。 (一)民事诉讼证明的特点 民事诉讼证明的要素,是指为构成完整的民事诉讼证明所必需的因素。民事诉讼证明的 要素,包括证明主体、证明对象、证明责任、证明标准、证据(证明手段)、证明过程等。 围绕这些要素,民事诉讼的证明具有下列特点: (1)民事诉讼证明以当事人和法官为主体。当事人是说服者,法官是被说服者。基于 程序正义的要求,证明活动应当在法官面前进行,法官必须与论证者、证明结果没有直接利 害关系。另外,论证者包括利益对立的两派,从而诉讼证明采用证实与证伪同时进行的方式。 特殊情况下,法官可能需要自行查证。 (2)民事诉讼证明的对象具有有限性。诉讼证明是对已经发生的案件真实情况的证明, 但民事诉讼并不要求对于案件事实的方方面面都进行证明。只有处于争议当中的、为解决民 事纠纷所必需的案件事实才可能成为证明的对象,并且这样的事实是法律上的构成要件事实 或者与此密切关联的事实。 (3)民事诉讼证明具有严格的规范性。诉讼证明的时间、地点、手段、过程、结果的 产生等,都必须依照法律规范来进行。 (4)民事诉讼证明的结果是一种法律上的真实。由于民事诉讼目的与价值的多元性, 导致了民事诉讼证明的严格规范性,从而民事诉讼证明的结果都是一种经过法律过滤、规范 的真实,是法律真实。这种法律真实可能与客观真实一致,并且最好与客观真实一致,但也 可能与客观真实有出入。 (二)民事诉讼证明的分类 1.严格证明与自由证明 这是在行为意义上对证明所作的分类。严格证明,是指运用具有证据资格的证据,并经 过法律规定的证据调查程序而进行的证明。我们也可以说,如果法院在调查证据时必须完全 遵守证据调查规则,这样的证据调查就是严格证明。自由证明,是指不考虑证据资格问题, 且不受法定的证据调查程序约束而进行的证明。学理上认为,在自由证明中,法院既不受法 定证据种类的限制,也不受证据调查规则的约束,但是证明标准(法官确信)却没有降低。 194学理上认为,对于与诉讼标的密切相关的实体法构成要件事实和权利主张的判断,原则上 要求进行严格证明;而是否具备当事人适格、诉的利益等诉讼要件,则只要求自由证明;非 讼案件也适用自由证明。外国法、地方法令、特殊习惯法、特殊专门性经验法则成为证明对 194 [德] 罗森贝克等:《德国民事诉讼法》(下),李大雪译,中国法制出版社 2007 年版,第 814 页

象时,也不必严格证明,只须自由证明。依德国通说,职权调查的事实以及无须言词辩论的 程序事实、公文书,均得为自由证明。195 2.证明与释明(疏明) 这是在结果意义上对证明所作的分类。证明,也称“完全证明”,是指当事人所提出的 证据能够使法院对于其事实主张的真实性达到完全确信的状态。换言之,使法院就其主张的 事实产生了强固的心证,信其确实如此。释明是指当事人提出的证据仅仅能使法院产生薄弱 的心证,相信事实大概如此。释明的目的在于为法院提供某种程度的确信,因此有人也称之 为高度盖然性的证明。只要法律明确准许,释明即可,如《德国民事诉讼法》第44条第2 款就规定:申请回避的原因应释明之。在我国民事诉讼实践中,证明与释明的适用范围应当 为:(1)对当事人的实体权利义务可能产生实质影响的程序性事实,当事人应当运用证据充 分证明。如当事人适格问题,申请执行期限届满问题等,其证明程度必须达到使法官确信。 (2)释明的对象限于某些与实体权利义务无关但程序上需要解决的事实。释明的程度比证 明程度低,只要达到令法官推测大体确实的程度即可。例如,我国《民事诉讼法》第120条 第2款规定:“离婚案件,涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审 理。”对不公开的事实与理由,申请人不必证明到令人确信的程度,只要达到令法官大致相 信公开审理会给申请人带来危害即可。196 证明与释明的区别在于:证明要求法官对于当事人事实主张的真实性形成的确信达到证 明标准,而释明的要求则相对较低。与对诉讼标的的判断密切相关的事实等,都应证明。释 明则只适用于单纯的程序事件,如回避事由等,且应当以诉讼法有明确规定的为限。一般所 说的证明,就是指与证明标准相联系的证明活动及其结果,而不包括释明。 二、证明对象的含义 证明对象是指在诉讼中需要用证据加以证明的事项。证明对象主要是事实。 确定证明对象是证明活动的起点。证明对象的确定,可以明确当事人收集和提供证据的 范围,也可以明确法院的审理和裁判方向,意义重大。大致说来,证明对象的确定可以遵循 以下标准: 1.该事项对于诉讼具有法律意义 在诉讼中,法院必须以过去事实是否存在为依据,因此要通过证据调查来判断这样的事 实存在与否,从而才能确定当事人的权利义务。例如,合同订立的时间可能成为证明对象, 而合同订立时当事人的穿着、心情等,不必成为证明对象。此外,与诉讼要件相关的事实, 如当事人适格、管辖等事项的判断也需要进行证明。 2.当事人对该事项存在争议 基于民事诉讼目的与价值的考虑,当事人不存在争议的事项,原则上不应作为证明对象。 由于辩论主义对审理对象具有约束性,法院不能采用当事人未主张的主要事实来作为判决的 基础,而被当事人主张的事实,诉讼中除对方当事人明显无争议的事实外,一般均构成证明 15陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法》(中),台湾三民书局2006年版,第468页。 196江伟:《民事诉讼法学》,复旦大学出版社2002年版,第283页

象时,也不必严格证明,只须自由证明。依德国通说,职权调查的事实以及无须言词辩论的 程序事实、公文书,均得为自由证明。195 2.证明与释明(疏明) 这是在结果意义上对证明所作的分类。证明,也称“完全证明”,是指当事人所提出的 证据能够使法院对于其事实主张的真实性达到完全确信的状态。换言之,使法院就其主张的 事实产生了强固的心证,信其确实如此。释明是指当事人提出的证据仅仅能使法院产生薄弱 的心证,相信事实大概如此。释明的目的在于为法院提供某种程度的确信,因此有人也称之 为高度盖然性的证明。只要法律明确准许,释明即可,如《德国民事诉讼法》第 44 条第 2 款就规定:申请回避的原因应释明之。在我国民事诉讼实践中,证明与释明的适用范围应当 为:(1)对当事人的实体权利义务可能产生实质影响的程序性事实,当事人应当运用证据充 分证明。如当事人适格问题,申请执行期限届满问题等,其证明程度必须达到使法官确信。 (2)释明的对象限于某些与实体权利义务无关但程序上需要解决的事实。释明的程度比证 明程度低,只要达到令法官推测大体确实的程度即可。例如,我国《民事诉讼法》第 120 条 第 2 款规定:“离婚案件,涉及商业秘密的案件,当事人申请不公开审理的,可以不公开审 理。”对不公开的事实与理由,申请人不必证明到令人确信的程度,只要达到令法官大致相 信公开审理会给申请人带来危害即可。196 证明与释明的区别在于:证明要求法官对于当事人事实主张的真实性形成的确信达到证 明标准,而释明的要求则相对较低。与对诉讼标的的判断密切相关的事实等,都应证明。释 明则只适用于单纯的程序事件,如回避事由等,且应当以诉讼法有明确规定的为限。一般所 说的证明,就是指与证明标准相联系的证明活动及其结果,而不包括释明。 二、证明对象的含义 证明对象是指在诉讼中需要用证据加以证明的事项。证明对象主要是事实。 确定证明对象是证明活动的起点。证明对象的确定,可以明确当事人收集和提供证据的 范围,也可以明确法院的审理和裁判方向,意义重大。大致说来,证明对象的确定可以遵循 以下标准: 1.该事项对于诉讼具有法律意义 在诉讼中,法院必须以过去事实是否存在为依据,因此要通过证据调查来判断这样的事 实存在与否,从而才能确定当事人的权利义务。例如,合同订立的时间可能成为证明对象, 而合同订立时当事人的穿着、心情等,不必成为证明对象。此外,与诉讼要件相关的事实, 如当事人适格、管辖等事项的判断也需要进行证明。 2.当事人对该事项存在争议 基于民事诉讼目的与价值的考虑,当事人不存在争议的事项,原则上不应作为证明对象。 由于辩论主义对审理对象具有约束性,法院不能采用当事人未主张的主要事实来作为判决的 基础,而被当事人主张的事实,诉讼中除对方当事人明显无争议的事实外,一般均构成证明 195 陈荣宗、林庆苗:《民事诉讼法》(中),台湾三民书局 2006 年版,第 468 页。 196 江伟:《民事诉讼法学》,复旦大学出版社 2002 年版,第 283 页

的对象。相反,间接事实及辅助事实,只有在作为证明主要事实存在与否之证明手段这种必 要的限度内,才构成证明的对象。197 3.该事项对法官而言需要证明 适用法律属于法官职责上的要求,在当事人没有提出主张或进行证明的情况下也不妨碍 法官适用本国法律,法官也不受当事人法律知识及法律解释的约束。但外国法、地方条例及 习惯法等就超出了法官应当掌握的范围,这些法有可能不被法官适用,主张适用这些法律或 习惯的当事人就必须提出证据加以证明。 4.证明对象由立法和法官裁量共同确定 现代民事诉讼中证明对象的确定首先要依据实体法和诉讼法来进行。不过,立法只是划 定了证明对象的范围,具体案件中证明对象的确定,还需要法官根据诉讼请求、案件事实的 具体情况、提供的证据、程序方面的具体问题等,具体加以确定。 三、证明对象的范围 可能成为民事诉讼中的证明对象的,包括以下几个方面的事项: (一)实体法上的事实 由于诉讼就是判断原告的诉讼请求是否成立的过程,因此证明对象可能是对此有法律意 义的所有实体法事实。但需要注意的是,在当事人主义诉讼模式下,在具体案件中的实体法 上的事实,原则上只有为当事人所主张者才能成为证明对象。可能成为证明对象的实体法上 的事实,主要是实体法的构成要件事实。这些事实既包括当事人之间实体法律关系发生、变 更、消灭的事实,也包括当事人就其民事权利义务发生争议的事实:既包括积极事实,也包 括消极事实:既包括事件,也包括行为。实体法上的事实是民事诉讼中证明对象的主要内容。 证明责任一般针对的即是实体法上的构成要件事实,具体包括主要事实、间接事实和辅助事 实。 1.主要事实 主要事实也称为直接事实,是指法律效果发生所必需的事实,亦即该事实是否存在直接 影响对作为诉讼标的的法律关系的判断和认定。具体包括:(1)权利要件事实,即实体法上 请求权基础所依据的构成要件事实,如民法上规定的因合同及侵权行为所生之债的要件事实 等:(2)权利障碍事实,即如果该事实存在的话,会导致权利无法发生的结果;(3)权利消 灭事实,当事人之间的权利义务已经合法成立,但因出现了该事实而使权利归于消灭。如债 务免除、混同,抵销等:(4)权利排除事实,即权利义务关系已经成立,但因对方当事人 行使抗辩权或形成请求权,而排除该权利,如合同的解除和诉讼抵消等。 2.间接事实 所谓间接事实,是指用来依靠经验法则推定主要事实存在与否的事实。这类事实并不是 实体法上请求权基础的要件事实,因而他的存在也不会直接推导出诉讼标的的法律效果。它 的意义仅在于作为经验法则推断的基础。例如,孩子在夫妻婚后一年内出生的事实,可作为 推定该孩子为婚生子女的前提,即间接事实。当在一个诉讼中,对案件主要事实的证明非常 197[日]新堂幸司《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社2008年版。第375页

的对象。相反,间接事实及辅助事实,只有在作为证明主要事实存在与否之证明手段这种必 要的限度内,才构成证明的对象。197 3.该事项对法官而言需要证明 适用法律属于法官职责上的要求,在当事人没有提出主张或进行证明的情况下也不妨碍 法官适用本国法律,法官也不受当事人法律知识及法律解释的约束。但外国法、地方条例及 习惯法等就超出了法官应当掌握的范围,这些法有可能不被法官适用,主张适用这些法律或 习惯的当事人就必须提出证据加以证明。 4. 证明对象由立法和法官裁量共同确定 现代民事诉讼中证明对象的确定首先要依据实体法和诉讼法来进行。不过,立法只是划 定了证明对象的范围,具体案件中证明对象的确定,还需要法官根据诉讼请求、案件事实的 具体情况、提供的证据、程序方面的具体问题等,具体加以确定。 三、证明对象的范围 可能成为民事诉讼中的证明对象的,包括以下几个方面的事项: (一)实体法上的事实 由于诉讼就是判断原告的诉讼请求是否成立的过程,因此证明对象可能是对此有法律意 义的所有实体法事实。但需要注意的是,在当事人主义诉讼模式下,在具体案件中的实体法 上的事实,原则上只有为当事人所主张者才能成为证明对象。可能成为证明对象的实体法上 的事实,主要是实体法的构成要件事实。这些事实既包括当事人之间实体法律关系发生、变 更、消灭的事实,也包括当事人就其民事权利义务发生争议的事实;既包括积极事实,也包 括消极事实;既包括事件,也包括行为。实体法上的事实是民事诉讼中证明对象的主要内容。 证明责任一般针对的即是实体法上的构成要件事实,具体包括主要事实、间接事实和辅助事 实。 1. 主要事实 主要事实也称为直接事实,是指法律效果发生所必需的事实,亦即该事实是否存在直接 影响对作为诉讼标的的法律关系的判断和认定。具体包括:(1)权利要件事实,即实体法上 请求权基础所依据的构成要件事实,如民法上规定的因合同及侵权行为所生之债的要件事实 等;(2)权利障碍事实,即如果该事实存在的话,会导致权利无法发生的结果;(3)权利消 灭事实,当事人之间的权利义务已经合法成立,但因出现了该事实而使权利归于消灭。如债 务免除、 混同,抵销等;(4)权利排除事实,即权利义务关系已经成立,但因对方当事人 行使抗辩权或形成请求权,而排除该权利,如合同的解除和诉讼抵消等。 2.间接事实 所谓间接事实,是指用来依靠经验法则推定主要事实存在与否的事实。这类事实并不是 实体法上请求权基础的要件事实,因而他的存在也不会直接推导出诉讼标的的法律效果。它 的意义仅在于作为经验法则推断的基础。例如,孩子在夫妻婚后一年内出生的事实,可作为 推定该孩子为婚生子女的前提,即间接事实。当在一个诉讼中,对案件主要事实的证明非常 197 [日]新堂幸司《新民事诉讼法》,林剑锋译,法律出版社 2008 年版。第 375 页

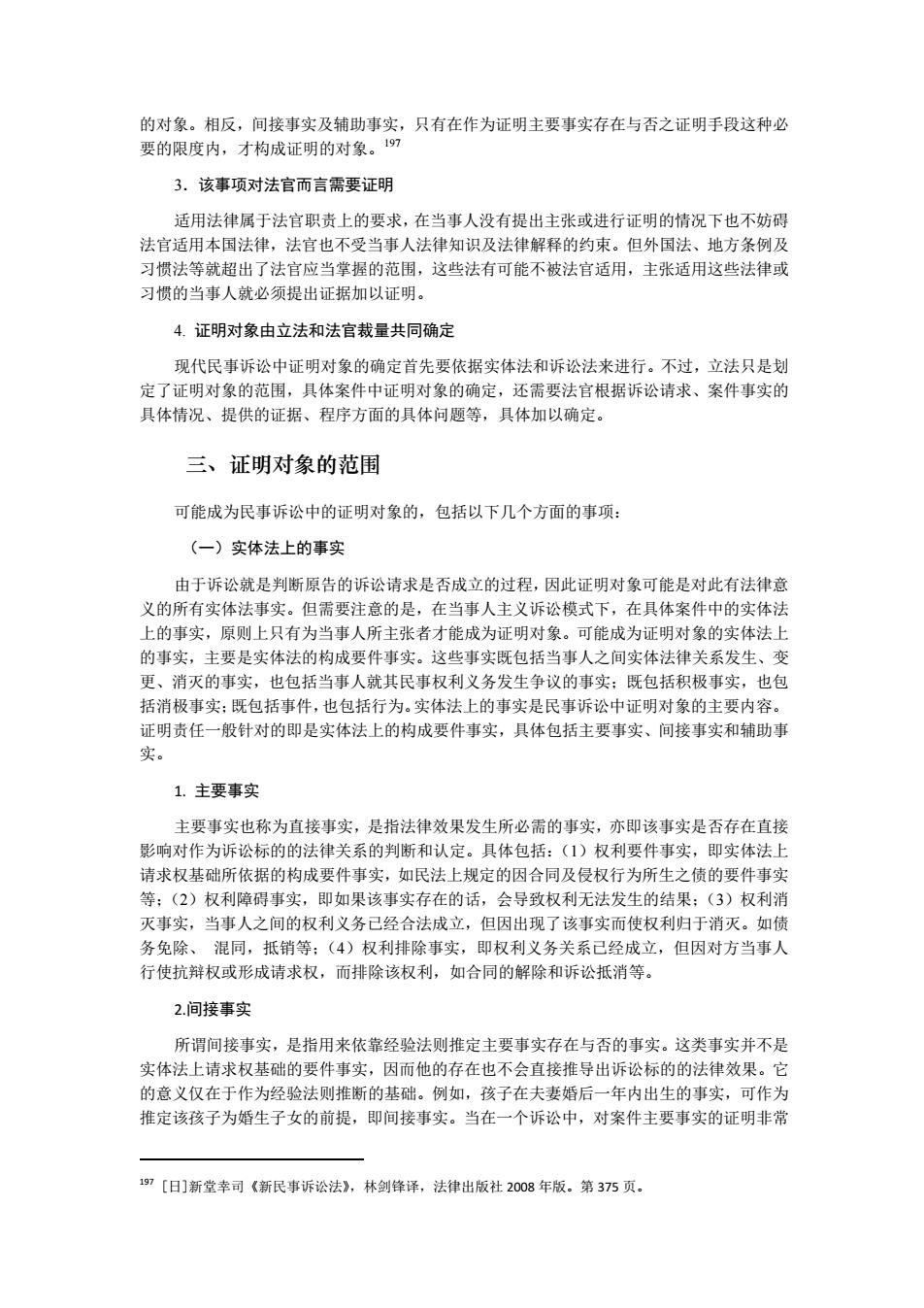

困难时,当事人可以通过对一系列间接事实的证明来实现对自己诉讼请求的证明。同样,另 一方当事人既可以通过直接相反的事实来反驳对方主张,也可以用间接的事实来反驳。在具 体的案件审判中,司法人员需要注意的是,无论原告主张的是直接事实还是间接事实,都不 会引起举证责任分担的变化,原告应对其主张的直接或间接事实负举证责任。 3.辅助事实 所谓辅助事实,是指关于证据能力或证据价值的事实,用于明确证据能力或证据力。例 如,当存在着某证人经常说谎、证人是当事人的朋友或亲戚之事实时,该证人证言的证明力 就必然会降低,而这些事实就是典型的辅助事实。18再如,证人是否诚实,其认知能力、 记忆力和表达能力如何,是否存在丧失记忆、老人痴呆等事实,都影响到其出具的证言的可 靠性,也可成为待证事实。证明了这样的事实,必然会降低证据的证明力。 图11:作为证明对象的实体法事实的构成 权利发生事实 主要事实 权利妨碍事实 作为待证事实的实体法事 权利消灭事实 间接事实 权利受制事实 辅助事实 (二)程序法上的事实 可能成为证明对象的程序法事实很多,如管辖权是否具备、回避条件是否具备、保全条 件是否具备等。程序法上的事实,法院应当依职权进行调查,但这并不妨碍其成为当事人用 证据加以证明的证明对象。对程序法上的事实的证明,一般只需自由证明或释明。 (三)经验法则 经验法则,是指人们从生活经验中归纳获得的关于事物因果关系或属性状态的法则或知 识。经验法则既包括日常生活中常人所熟知的常识,也包括某些专门性的知识。前者为一般 性经验法则,后者为特殊性经验法则。对于一般性经验法则法官应当了解和把握,无须当事 人负证明责任,因而不成为证明对象:对于特殊性经验法则,法官对此没有终极性探知义务, 在当事人就此发生争议时,也成为证明对象。而且,经验法则并不是具体的事实,而是作 198旧1高桥宏志:《辩论主义》,载张卫平等编:《民事诉讼法读本》,上海交通大学出版社2011年版,第 1拿洁:《民事诉讼法学),高等教育出版社207年版,第198页

困难时,当事人可以通过对一系列间接事实的证明来实现对自己诉讼请求的证明。同样,另 一方当事人既可以通过直接相反的事实来反驳对方主张,也可以用间接的事实来反驳。在具 体的案件审判中,司法人员需要注意的是,无论原告主张的是直接事实还是间接事实,都不 会引起举证责任分担的变化,原告应对其主张的直接或间接事实负举证责任。 3.辅助事实 所谓辅助事实,是指关于证据能力或证据价值的事实,用于明确证据能力或证据力。例 如,当存在着某证人经常说谎、证人是当事人的朋友或亲戚之事实时,该证人证言的证明力 就必然会降低,而这些事实就是典型的辅助事实。198 再如,证人是否诚实,其认知能力、 记忆力和表达能力如何,是否存在丧失记忆、老人痴呆等事实,都影响到其出具的证言的可 靠性,也可成为待证事实。证明了这样的事实,必然会降低证据的证明力。 图 11:作为证明对象的实体法事实的构成 (二)程序法上的事实 可能成为证明对象的程序法事实很多,如管辖权是否具备、回避条件是否具备、保全条 件是否具备等。程序法上的事实,法院应当依职权进行调查,但这并不妨碍其成为当事人用 证据加以证明的证明对象。对程序法上的事实的证明,一般只需自由证明或释明。 (三)经验法则 经验法则,是指人们从生活经验中归纳获得的关于事物因果关系或属性状态的法则或知 识。经验法则既包括日常生活中常人所熟知的常识,也包括某些专门性的知识。前者为一般 性经验法则,后者为特殊性经验法则。对于一般性经验法则法官应当了解和把握,无须当事 人负证明责任,因而不成为证明对象;对于特殊性经验法则,法官对此没有终极性探知义务, 在当事人就此发生争议时,也成为证明对象。199而且,经验法则并不是具体的事实,而是作 198 [日]高桥宏志:《辩论主义》,载张卫平等编:《民事诉讼法读本》,上海交通大学出版社 2011 年版,第 129 页。 199 李浩:《民事诉讼法学》,高等教育出版社 2007 年版,第 198 页。 主要事实 辅助事实 间接事实 权利消灭事实 权利受制事实 权利妨碍事实 权利发生事实 作为待证事实的实体法事实