安徽大学本科教学课程教案 母葛博圣至 :行學整誡 课程名称: 中国考古学通论 课程代码: ZH42044 开课单位: 历史系 授课教师: 周崇云 职称/学位: 副教授/硕士 开课时间:

安徽大学本科教学课程教案 课程名称: 中国考古学通论 课程代码: ZH42044 开课单位: 历史系 授课教师: 周崇云 职称/学位: 副教授/硕士 开课时间:

课程基本情况 ZH42044 中国考古学通论 历史系 单位 3 考核 ■考试 口考查 口其他方式: 方式 口公共基础课 ■专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) 口专业选修课 口人文与科技素质教有课口其他课程 学时 数 总学时:54 理论学时: 实验学时 上机学时: 任课 ■本校教师 教师 周崇云、朱华东、王箐 职称教授、副散授 牧师来源 口外聘教师 使用 教材 ■统编教材 口自编教材或讲义 书名 作者 出版社 出版时间 教材 《中国考古学通论》 张之恒 南京大学出版社 2002年 《新中国的考古发现和研究》 中国社会科学院考古研 文物出版社 1984年 究所 《中国大百科全书考古学》 夏锦主编 中国大百科全书出版社 1986年 《汉代物质文化资料图说》 孙机 文物出版社 1991年9月 《考古学是什么》 俞伟超 中国社会科学出版社 1996年 《苏秉琦考古学论述选集》 苏秉琦 文物出版社 1984年 《考古学专题六讲》 张光直 文物出版社 1986年 《走向二十一世纪的中国考古 严文明 文物出版社 1997年 《中国考古学 走近历史真 实之道》 张忠培 科学出版社 2004年 《中国考古学:实践理论方 张忠培 中州古籍出版社 1994年

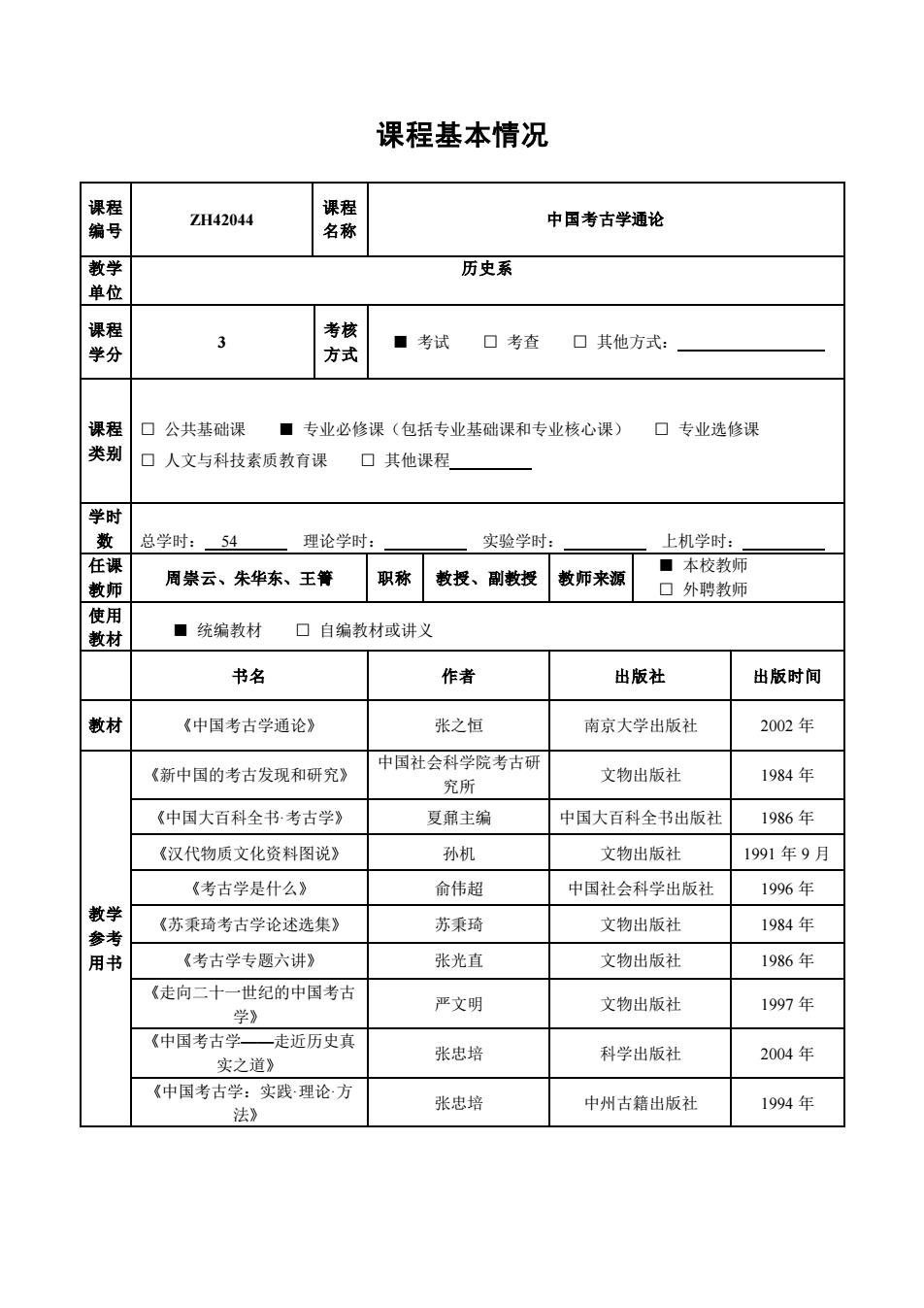

课程基本情况 课程 编号 ZH42044 课程 名称 中国考古学通论 教学 单位 历史系 课程 学分 3 考核 方式 ■ 考试 □ 考查 □ 其他方式: 课程 类别 □ 公共基础课 ■ 专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) □ 专业选修课 □ 人文与科技素质教育课 □ 其他课程 学时 数 总学时: 54 理论学时: 实验学时: 上机学时: 任课 教师 周崇云、朱华东、王箐 职称 教授、副教授 教师来源 ■ 本校教师 □ 外聘教师 使用 教材 ■ 统编教材 □ 自编教材或讲义 书名 作者 出版社 出版时间 教材 《中国考古学通论》 张之恒 南京大学出版社 2002 年 教学 参考 用书 《新中国的考古发现和研究》 中国社会科学院考古研 究所 文物出版社 1984 年 《中国大百科全书·考古学》 夏鼐主编 中国大百科全书出版社 1986 年 《汉代物质文化资料图说》 孙机 文物出版社 1991 年 9 月 《考古学是什么》 俞伟超 中国社会科学出版社 1996 年 《苏秉琦考古学论述选集》 苏秉琦 文物出版社 1984 年 《考古学专题六讲》 张光直 文物出版社 1986 年 《走向二十一世纪的中国考古 学》 严文明 文物出版社 1997 年 《中国考古学——走近历史真 实之道》 张忠培 科学出版社 2004 年 《中国考古学:实践·理论·方 法》 张忠培 中州古籍出版社 1994 年

第土三次课程教学方案 周次 第十三周 课时数 3 第四章夏商周考古 第五节春秋考古 春秋文化的分期 2 列国城市的兴起 教学 3、 墓葬 章节 4、社会经济的新发展 第六节商周时期边远地区的青铜文化 1、江南地区的吴越文化 2 北方草原地区的青铜文化 3、 西南地区的巴蜀文化 4、西北地区的青铜文化 教学 标 对春秋时期和边远地区考古文化的基本特点有清晰认识。 和要 求 教学 重点 商周时期边远地区的青铜文化 教学 商周时期边远地区的青铜文化 难点 主要 ■课堂讲授 ▣小组活动 教学 口实验演示 口难点答疑 ■提问 口作业讲评 口实践教学 口考试测验 口其他活动 使用 ■文字教材 媒体 ■电子教案 口录像材料 口录音材料 口直播课堂 资源 口CAI课件 口P课件 口其他资源: 简要介绍北方草原地区青铜文化 习 板书 章节目录以多媒体课件内容为主,辅以黑板板书

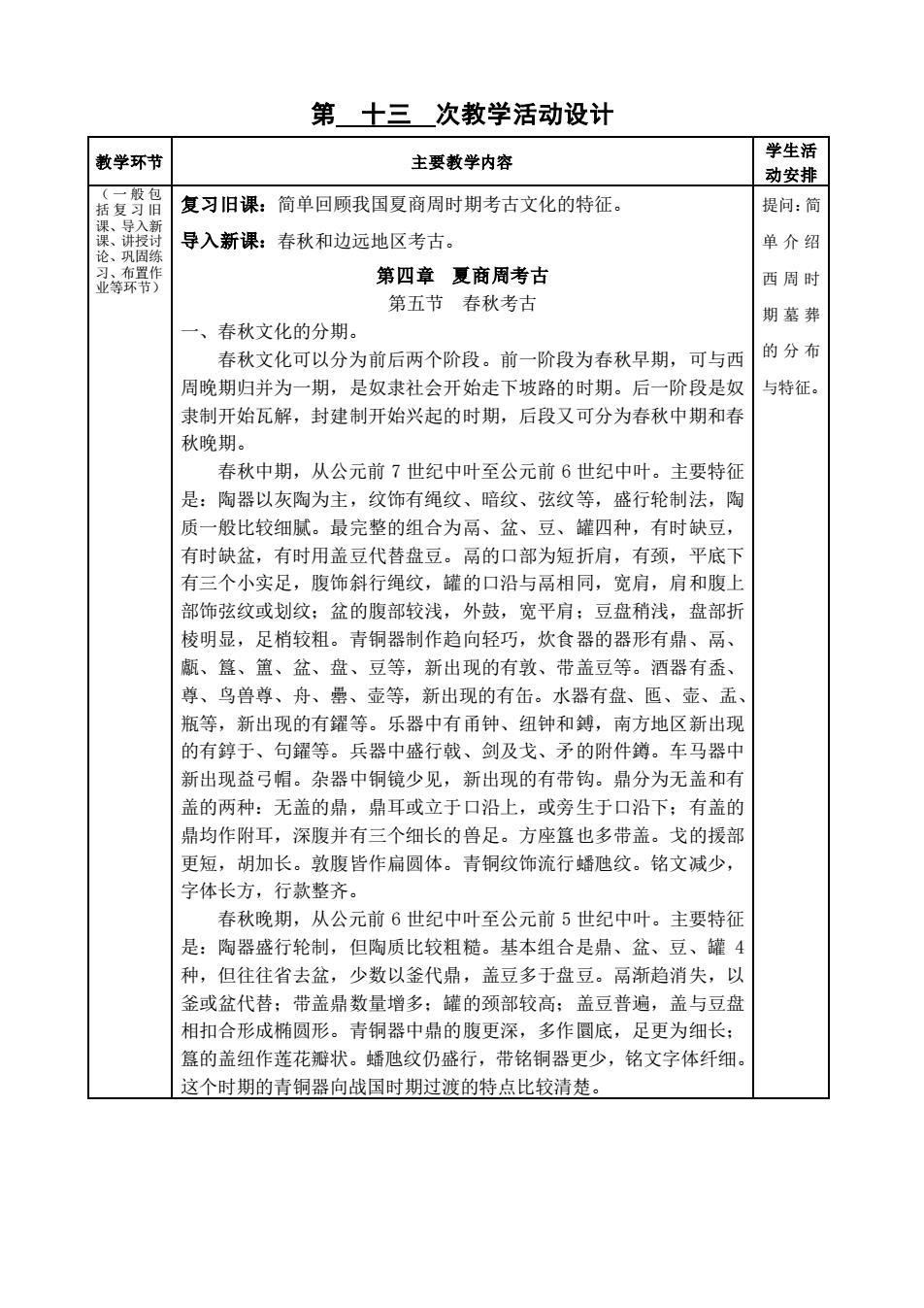

第 十三 次课程教学方案 周次 第十三周 课时数 3 教学 章节 第四章 夏商周考古 第五节 春秋考古 1、 春秋文化的分期 2、 列国城市的兴起 3、 墓葬 4、 社会经济的新发展 第六节 商周时期边远地区的青铜文化 1、 江南地区的吴越文化 2、 北方草原地区的青铜文化 3、 西南地区的巴蜀文化 4、 西北地区的青铜文化 教学 目标 和要 求 对春秋时期和边远地区考古文化的基本特点有清晰认识。 教学 重点 商周时期边远地区的青铜文化 教学 难点 商周时期边远地区的青铜文化 主要 教学 方式 ■ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 ■ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 ■ 文字教材 ■ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 简要介绍北方草原地区青铜文化。 板 书 设 计 章节目录以多媒体课件内容为主,辅以黑板板书

第土三次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 半生活 动安排 复习旧课:简单回顾我国夏商周时期考古文化的特征。 提问:简 导入新课:春秋和边远地区考古。 单介绍 第四章夏商周考古 西周时 第五节春秋考古 期慕葬 一、春秋文化的分期。 春秋文化可以分为前后两个阶段。前一阶段为春秋早期,可与西 的分布 周晚期归并为一期,是奴隶社会开始走下坡路的时期。后一阶段是奴 与特征 隶制开始瓦解,封建制开始兴起的时期,后段又可分为春秋中期和春 秋晚期。 春秋中期,从公元前7世纪中叶至公元前6世纪中叶。主要特征 是:陶器以灰陶为主,纹饰有绳纹、暗纹、弦纹等,盛行轮制法,陶 质一般比较细腻。最完整的组合为鬲、盆、豆、罐四种,有时缺豆, 有时缺盆,有时用盖豆代替盘豆。鬲的口部为短折肩,有颈,平底下 有三个小实足,腹饰斜行绳纹,罐的口沿与鬲相同,宽肩,肩和腹上 部饰弦纹或划纹:盆的腹部较浅,外鼓,宽平肩:豆盘稍浅,盘部折 棱明显,足梢较粗。青铜器制作趋向轻巧,炊食器的器形有鼎、鬲、 觚、簋、黨、盆、盘、豆等,新出现的有敦、带盖豆等。酒器有盉、 尊、鸟兽尊、舟、罍、壶等,新出现的有缶。水器有盘、画、壶、盂 瓶等,新出现的有鑃等。乐器中有甬钟、纽钟和鎛,南方地区新出现 的有笋于、句鑼等。兵器中盛行戟、剑及戈、矛的附件鐏。车马器中 新出现益弓帽。杂器中铜镜少见,新出现的有带钩。鼎分为无盖和有 盖的两种:无盖的鼎,鼎耳或立于口沿上,或旁生于口沿下:有盖的 鼎均作附耳,深腹并有三个细长的兽足。方座簋也多带盖。戈的援部 更短,胡加长。敦腹皆作扁圆体。青铜纹饰流行蟠虺纹。铭文减少, 字体长方,行款整齐。 春秋晚期,从公元前6世纪中叶至公元前5世纪中叶。主要特征 是:陶器盛行轮制,但陶质比较粗糙。基本组合是鼎、盆、豆、罐4 种,但往往省去盆,少数以釜代鼎,盖豆多于盘豆。鬲渐趋消失,以 釜或盆代替:带盖鼎数量增多:罐的颈部较高:盖豆普遍,盖与豆盘 相扣合形成椭圆形。青铜器中鼎的腹更深,多作圜底,足更为细长: 簋的盖纽作莲花瓣状。蟠虺纹仍盛行,带铭铜器更少,铭文字体纤细, 这个时期的青铜器向战国时期过渡的特点比较清楚

第 十三 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活 动安排 (一般包 括 复习旧 课、导入新 课、讲授讨 论、巩固练 习、布置作 业等环节) 复习旧课:简单回顾我国夏商周时期考古文化的特征。 导入新课:春秋和边远地区考古。 第四章 夏商周考古 第五节 春秋考古 一、春秋文化的分期。 春秋文化可以分为前后两个阶段。前一阶段为春秋早期,可与西 周晚期归并为一期,是奴隶社会开始走下坡路的时期。后一阶段是奴 隶制开始瓦解,封建制开始兴起的时期,后段又可分为春秋中期和春 秋晚期。 春秋中期,从公元前 7 世纪中叶至公元前 6 世纪中叶。主要特征 是:陶器以灰陶为主,纹饰有绳纹、暗纹、弦纹等,盛行轮制法,陶 质一般比较细腻。最完整的组合为鬲、盆、豆、罐四种,有时缺豆, 有时缺盆,有时用盖豆代替盘豆。鬲的口部为短折肩,有颈,平底下 有三个小实足,腹饰斜行绳纹,罐的口沿与鬲相同,宽肩,肩和腹上 部饰弦纹或划纹;盆的腹部较浅,外鼓,宽平肩;豆盘稍浅,盘部折 棱明显,足梢较粗。青铜器制作趋向轻巧,炊食器的器形有鼎、鬲、 甗、簋、簠、盆、盘、豆等,新出现的有敦、带盖豆等。酒器有盉、 尊、鸟兽尊、舟、罍、壶等,新出现的有缶。水器有盘、匜、壶、盂、 瓶等,新出现的有鑃等。乐器中有甬钟、纽钟和鎛,南方地区新出现 的有錞于、句鑃等。兵器中盛行戟、剑及戈、矛的附件鐏。车马器中 新出现益弓帽。杂器中铜镜少见,新出现的有带钩。鼎分为无盖和有 盖的两种:无盖的鼎,鼎耳或立于口沿上,或旁生于口沿下;有盖的 鼎均作附耳,深腹并有三个细长的兽足。方座簋也多带盖。戈的援部 更短,胡加长。敦腹皆作扁圆体。青铜纹饰流行蟠虺纹。铭文减少, 字体长方,行款整齐。 春秋晚期,从公元前 6 世纪中叶至公元前 5 世纪中叶。主要特征 是:陶器盛行轮制,但陶质比较粗糙。基本组合是鼎、盆、豆、罐 4 种,但往往省去盆,少数以釜代鼎,盖豆多于盘豆。鬲渐趋消失,以 釜或盆代替;带盖鼎数量增多;罐的颈部较高;盖豆普遍,盖与豆盘 相扣合形成椭圆形。青铜器中鼎的腹更深,多作圜底,足更为细长; 簋的盖纽作莲花瓣状。蟠虺纹仍盛行,带铭铜器更少,铭文字体纤细。 这个时期的青铜器向战国时期过渡的特点比较清楚。 提问:简 单介绍 西周时 期墓葬 的分布 与特征

列国城市的兴起 西周初年,周室曾进行了大分封,建立了众多的诸侯国。到春秋时 期,有些国家的力量有了很大的发展,随者军事上兼并战争的频繁,大 多建立了防御性的城市。并且随着农业、手工业、商业的进一步分离, 新的城市在各地勃兴。通过考古调查和发掘,发现的春秋时期比较重要 的城址有河南洛阳东周城、山西侯马晋故城、山东临淄齐故城、曲阜會 故城、陕西凤翔秦雍城等。春秋时期都城的突出特点是:都有城墙包围, 官署、手工业区、手工业作坊相对集中且相互间界限比较分明,全城 般由官城和郭城两部分组成,对都城的设防控制也加强了。春秋时期的 都城为后代的密封式城市规划奠定了基础。 三、墓葬 春秋时期大小墓葬已发掘的不下千座,主要集中在列国都城和其他 重要城市的附近,这些幕葬反映了春秋时期各地丧葬礼俗的特点及其变 化情况,也为研究当时经济文化的发展和社会变革提供了丰富的实物资 料。 四、社会经济的新发展 1.铁器的发明及其意义。 现在根据确切的考古资料证明,至少在春秋时期治铁术在我国就己 开始出现。而在此之前(约公元前14世纪前后)的商代居民就已经接触 了金属铁,并且把铁加热锻打后制成器件而加以利用,为治铁术的发明 打下了基础。 春秋时期,中国古代先民已经掌握了治铁技术并已使用铁器。,早 期铁器的发现地除中原地区外,主要是在长江流域的楚国,因此有人指 出,中国最早治炼和使用铁器的地区很可能是在楚国。铁器刚出现时, 器形比较简单,主要有铁条、铁削、铁香、铁锛等,虽然大半是农业生 产工具,但实际用于农业生产的还没有占主要地位,只是到了战国时期 以后,铁器才真正成了主要的农业生产工具而被广泛使用。 铁器的发明在人类历史上有着重要的意义。正如恩格斯在《家庭 私有制和国家的起源》里所说的:“铁已在为人类服务,它是在历史上 起过革命作用的各种原料中最后和最重要的一种原料”。铁器用于农业 生产,可以更大面积地开垦土地,扩大耕地面积:铁器用于手工业方面, 不仅促进、提高生产效率,也有助于工艺的改进:铁器用作武器,更利 于提高战斗力。特别是在春秋时代的社会变革过程中,铁器作为一种新 的生产力的代表,其作用是极其巨大的。 2.矿治遗址和铸铜工艺。 商周时期是我国青铜治炼业发生和高度发展的时期。春秋时期的青 铜器以器形大、制作精、种类复杂为特点,青铜手工业几乎涉及社会生 活的各个方面,在人们的生活中处于重要地位。这时期的青铜工艺技术 有了新的突破。湖北大治铜绿山古矿治遗址和山西侯马铸铜遗址的发 现,使我们对这一时期的采矿、治钥和青铜铸造业及其分工等,有了

二、列国城市的兴起 西周初年,周室曾进行了大分封,建立了众多的诸侯国。到春秋时 期,有些国家的力量有了很大的发展,随着军事上兼并战争的频繁,大 多建立了防御性的城市。并且随着农业、手工业、商业的进一步分离, 新的城市在各地勃兴。通过考古调查和发掘,发现的春秋时期比较重要 的城址有河南洛阳东周城、山西侯马晋故城、山东临淄齐故城、曲阜鲁 故城、陕西凤翔秦雍城等。春秋时期都城的突出特点是:都有城墙包围, 官署、手工业区、手工业作坊相对集中且相互间界限比较分明,全城一 般由官城和郭城两部分组成,对都城的设防控制也加强了。春秋时期的 都城为后代的密封式城市规划奠定了基础。 三、墓葬 春秋时期大小墓葬已发掘的不下千座,主要集中在列国都城和其他 重要城市的附近,这些墓葬反映了春秋时期各地丧葬礼俗的特点及其变 化情况,也为研究当时经济文化的发展和社会变革提供了丰富的实物资 料。 四、社会经济的新发展 1.铁器的发明及其意义。 现在根据确切的考古资料证明,至少在春秋时期冶铁术在我国就已 开始出现。而在此之前(约公元前 14 世纪前后)的商代居民就已经接触 了金属铁,并且把铁加热锻打后制成器件而加以利用,为冶铁术的发明 打下了基础。 春秋时期,中国古代先民已经掌握了冶铁技术并已使用铁器。,早 期铁器的发现地除中原地区外,主要是在长江流域的楚国,因此有人指 出,中国最早冶炼和使用铁器的地区很可能是在楚国。铁器刚出现时, 器形比较简单,主要有铁条、铁削、铁臿、铁锛等,虽然大半是农业生 产工具,但实际用于农业生产的还没有占主要地位,只是到了战国时期 以后,铁器才真正成了主要的农业生产工具而被广泛使用。 铁器的发明在人类历史上有着重要的意义。正如恩格斯在《家庭、 私有制和国家的起源》里所说的:“铁已在为人类服务,它是在历史上 起过革命作用的各种原料中最后和最重要的一种原料”。铁器用于农业 生产,可以更大面积地开垦土地,扩大耕地面积;铁器用于手工业方面, 不仅促进、提高生产效率,也有助于工艺的改进;铁器用作武器,更利 于提高战斗力。特别是在春秋时代的社会变革过程中,铁器作为一种新 的生产力的代表,其作用是极其巨大的。 2.矿冶遗址和铸铜工艺。 商周时期是我国青铜冶炼业发生和高度发展的时期。春秋时期的青 铜器以器形大、制作精、种类复杂为特点,青铜手工业几乎涉及社会生 活的各个方面,在人们的生活中处于重要地位。这时期的青铜工艺技术 有了新的突破。湖北大冶铜绿山古矿冶遗址和山西侯马铸铜遗址的发 现,使我们对这一时期的采矿、冶铜和青铜铸造业及其分工等,有了一