《长江流域法文化》课程大纲·思政方案 一、基本信息 课程名称:《长江流域法文化》 授课对象:本科通识 使用散材:专题文献选编(详见后附目录) 教学课时:32课时 思政主题:坚持习近平文化思想,阐发文明区系分布,弘扬长江历史文脉: 从史地空间治理与区域法治发展角度,体悟全面依法治国与中国式法治现代化深 刻大局,坚定中华民族伟大文化自信 二、课程目标 1.课程教学目标 “茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北”,中华文明起源如满天星斗,其发展 汇聚如万法朝宗,长江流域文明文化源流发展独具特色。新时代尤其注重文化建 设,历史文博学科和法治文化事业得到全面发展,长江流域区域文明文化研究取 得了前所未有的繁荣成就。 2023年6月2日“文化传承发展座谈会”与10月7-8日“全国宣传思想文 化工作会议”强调:文化兴则国家兴,文化强则民族强;文化建设为国家立心、 为民族立魂。习总书记主持历次“推动长江经济带发展座谈会”,明确指出,“长 江造就了千年文脉,是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征”,要保 护好、传承好、弘扬好长江文化。2023年10月12日“进一步推动长江经济带 高质量发展座谈会”强调,要深入发掘长江文化的时代价值,更好支撑和服务中 国式现代化。 《长江流域法文化》课程因应新时代伟大变苹与学术发展的成果脉络,注重 将对长江流域法文化实践方面的探讨和对其历史文化方面的探讨两相结合,援引 法学与多学科前沿研究,发掘长江流域地方区域特色,整理本土政经资源,侧重 阅读楚地出土筒牍文献,弘扬荆楚历史文化,从法律史、经济史、环境史结合着 手,深入研究长江文化内涵,创新自信自主的法律文化学术学科话语体系

《长江流域法文化》课程大纲·思政方案 一、基本信息 课程名称:《长江流域法文化》 授课对象:本科通识 使用教材:专题文献选编(详见后附目录) 教学课时:32 课时 思政主题:坚持习近平文化思想,阐发文明区系分布,弘扬长江历史文脉; 从史地空间治理与区域法治发展角度,体悟全面依法治国与中国式法治现代化深 刻大局,坚定中华民族伟大文化自信。 二、课程目标 1.课程教学目标 “茫茫九派流中国,沉沉一线穿南北”,中华文明起源如满天星斗,其发展 汇聚如万法朝宗,长江流域文明文化源流发展独具特色。新时代尤其注重文化建 设,历史文博学科和法治文化事业得到全面发展,长江流域区域文明文化研究取 得了前所未有的繁荣成就。 2023 年 6 月 2 日“文化传承发展座谈会”与 10 月 7-8 日“全国宣传思想文 化工作会议”强调:文化兴则国家兴,文化强则民族强;文化建设为国家立心、 为民族立魂。习总书记主持历次“推动长江经济带发展座谈会”,明确指出,“长 江造就了千年文脉,是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征”,要保 护好、传承好、弘扬好长江文化。2023 年 10 月 12 日“进一步推动长江经济带 高质量发展座谈会”强调,要深入发掘长江文化的时代价值,更好支撑和服务中 国式现代化。 《长江流域法文化》课程因应新时代伟大变革与学术发展的成果脉络,注重 将对长江流域法文化实践方面的探讨和对其历史文化方面的探讨两相结合,援引 法学与多学科前沿研究,发掘长江流域地方区域特色,整理本土政经资源,侧重 阅读楚地出土简牍文献,弘扬荆楚历史文化,从法律史、经济史、环境史结合着 手,深入研究长江文化内涵,创新自信自主的法律文化学术学科话语体系

具体借鉴布罗代尔年鉴学派研究“地中海世界”范本发展出的结构主义历史 观,以“作为长江的长江”、“中国的长江”、“世界的长江”为纵向时轴展示 面,结合长时段的构造史(自然地理环境史)、中时段的动态史(物质技术史 治理文化和社会心态)、短时段事件史(财经政法案例),概览体悟长江流域法 文化,加深理解长江经济带战略,注重考察史地空间治理的历史与变革,以区域 发展为国家治理提供支撑,探讨长江流域法文化以服务于探索中国式法治现代化 建设。 2.思政育人目标 据康德《何谓启蒙》所说,启蒙是人类从自我造成的不成熟状态中解脱出来。 不成熟是指缺少他人的教导就没有能力运用自己的理智。这种不成熟状态不在于 缺少理智,而在于没有他人的教导就缺乏运用自己理智的决心和勇气。我们需要 设计执行有针对性的课程项目来帮助学生启蒙发悟、学以成人。长江流域法文化 这样正在发展中的跨学科部门适宜于整理旧学、探索新知,在历史文化、史地空 间之维模拟实训治国理政,开拓新文科式的思政训练平台 本课程尝试构建跨学科教学内容体系,为学生提供独特的、区域化、多学科 视角,促进科学与人文精神相结合,培养多维思维方式和综合分析问题的方法与 能力,夯实基础,提升素质,开阔视野,以财经政法文化作为学生科际训练的通 识基础,通过认知长江流域法文化区域特色,认同国家法治建设全局战略,形成 对中国道路中国式现代化的主体性、本位性的基本认知和坚定信念。自觉贯彻习 近平文化思想,落实总书记重要指示一一“保护好、传承好、弘扬好长江文化, 延续历史文脉,坚定文化自信,涵养社会主义核心价值观”“深入发掘长江文化 的时代价值,推出更多新时代长江文化精品”。 “郁郁乎文,化成天下”,正如全国宣传思想文化工作会议名称突出“文化” 的精神所示,思想政治工作不是外在的强制宣传、生硬灌输,而更在于通过润物 细无声的、内生自信的文化阐释,引导学生人文化成,学以成人。 据此,本课程不拘泥于传统思政课程模式,不限于以思政作点缀、走形式, 不割裂“思政”与“课程”,而是全面贯彻课程思政要求,深度结合思政体悟与 学科学术于课程全流程,以学理逻辑自然而然、油然而生凸显思政效果。学科即 思政,思政在学理。以下是本课程具体思政有人目标:

具体借鉴布罗代尔年鉴学派研究“地中海世界”范本发展出的结构主义历史 观,以“作为长江的长江”、“中国的长江”、“世界的长江”为纵向时轴展示 面,结合长时段的构造史(自然地理环境史)、中时段的动态史(物质技术史、 治理文化和社会心态)、短时段事件史(财经政法案例),概览体悟长江流域法 文化,加深理解长江经济带战略,注重考察史地空间治理的历史与变革,以区域 发展为国家治理提供支撑,探讨长江流域法文化以服务于探索中国式法治现代化 建设。 2. 思政育人目标 据康德《何谓启蒙》所说,启蒙是人类从自我造成的不成熟状态中解脱出来。 不成熟是指缺少他人的教导就没有能力运用自己的理智。这种不成熟状态不在于 缺少理智,而在于没有他人的教导就缺乏运用自己理智的决心和勇气。我们需要 设计执行有针对性的课程项目来帮助学生启蒙发悟、学以成人。长江流域法文化 这样正在发展中的跨学科部门适宜于整理旧学、探索新知,在历史文化、史地空 间之维模拟实训治国理政,开拓新文科式的思政训练平台。 本课程尝试构建跨学科教学内容体系,为学生提供独特的、区域化、多学科 视角,促进科学与人文精神相结合,培养多维思维方式和综合分析问题的方法与 能力,夯实基础,提升素质,开阔视野,以财经政法文化作为学生科际训练的通 识基础,通过认知长江流域法文化区域特色,认同国家法治建设全局战略,形成 对中国道路中国式现代化的主体性、本位性的基本认知和坚定信念。自觉贯彻习 近平文化思想,落实总书记重要指示——“保护好、传承好、弘扬好长江文化, 延续历史文脉,坚定文化自信,涵养社会主义核心价值观”“深入发掘长江文化 的时代价值,推出更多新时代长江文化精品”。 “郁郁乎文,化成天下”,正如全国宣传思想文化工作会议名称突出“文化” 的精神所示,思想政治工作不是外在的强制宣传、生硬灌输,而更在于通过润物 细无声的、内生自信的文化阐释,引导学生人文化成,学以成人。 据此,本课程不拘泥于传统思政课程模式,不限于以思政作点缀、走形式, 不割裂“思政”与“课程”,而是全面贯彻课程思政要求,深度结合思政体悟与 学科学术于课程全流程,以学理逻辑自然而然、油然而生凸显思政效果。学科即 思政,思政在学理。以下是本课程具体思政育人目标:

跨学科目标:探究长江流域法文化,需要借鉴不同学科中关于长江流域研究 成果,将其运用至具体法律文化研究中,体现不同领域知识交叉综合,有益推进 新学科部门。 创新性目标:修正传统的“国家”视角法学观点和成果,以“社会史”视角 催生独立的“长江学”法律文化学分支,变革法史学科相对固化因袭之格局,创 新法治文化学科建设。 反思性目标:本课程认可通识教育启蒙开悟、价值导向。厘清“河殇论”对 传统似是而非的批评,反对单线进化论调的观点,以批判思维同情理解历史与现 实。 多元化目标:相对于中国法律文化学科“黄河文明中心论”和大一统理念传 统,本课程持“满天星斗”文化多元论,内容上主要阐释与其他类型文化多元共 存格局中的长江流域法文化。 区城化目标:考古和历史学界研究已明显星现区域化趋势,本课程为学生提 供法律文化研究区域化的认识视野和方法,接触学科前沿。 主体性目标:构建区城文化史的目的不是割裂历史文化,而是加深了解中华 文化源流多元,特色鲜明,却万法归宗,九派合一;中华文化正因为其发展的曲 折、复杂才更具强健、生生不息的主体理性。 实践性目标:千年大计,万里来龙。历史与现实共探索,理论与实践相结合 探求区域法文化服务于新时代长江经济带发展的切入点,培养学生史地空间治理 的大局观与决断力,服务于中国式法治现代化格局。 3.教学效果目标 我校“建校为党、成长为国、发展为人民”;发韧于逐鹿中原的革命硝烟, 成长于饮马长江的建国伟业;博文明理,厚德济世,在新时代稳定发挥,跻身 流学科之列。 中南师生俯仰天地,昂藏江城,嶙视群侪。首义弦歌,吐纳抱冰堂黄鹤楼, 花朝月夕焕昏晓:南湖葆聚,励耘希贤岭茶山刘,寒来暑往著春秋。我们研习古 今经典,偏私乡邦文献,培养读书种子,服务国家战略,发扬区域文化,其贵无 旁贷!

跨学科目标:探究长江流域法文化,需要借鉴不同学科中关于长江流域研究 成果,将其运用至具体法律文化研究中,体现不同领域知识交叉综合,有益推进 新学科部门。 创新性目标:修正传统的“国家”视角法学观点和成果,以“社会史”视角 催生独立的“长江学”法律文化学分支,变革法史学科相对固化因袭之格局,创 新法治文化学科建设。 反思性目标:本课程认可通识教育启蒙开悟、价值导向。厘清“河殇论”对 传统似是而非的批评,反对单线进化论调的观点,以批判思维同情理解历史与现 实。 多元化目标:相对于中国法律文化学科“黄河文明中心论”和大一统理念传 统,本课程持“满天星斗”文化多元论,内容上主要阐释与其他类型文化多元共 存格局中的长江流域法文化。 区域化目标:考古和历史学界研究已明显呈现区域化趋势,本课程为学生提 供法律文化研究区域化的认识视野和方法,接触学科前沿。 主体性目标:构建区域文化史的目的不是割裂历史文化,而是加深了解中华 文化源流多元,特色鲜明,却万法归宗,九派合一;中华文化正因为其发展的曲 折、复杂才更具强健、生生不息的主体理性。 实践性目标:千年大计,万里来龙。历史与现实共探索,理论与实践相结合, 探求区域法文化服务于新时代长江经济带发展的切入点,培养学生史地空间治理 的大局观与决断力,服务于中国式法治现代化格局。 3.教学效果目标 我校“建校为党、成长为国、发展为人民”;发轫于逐鹿中原的革命硝烟, 成长于饮马长江的建国伟业;博文明理,厚德济世,在新时代稳定发挥,跻身一 流学科之列。 中南师生俯仰天地,昂藏江城,瞵视群侪。首义弦歌,吐纳抱冰堂黄鹤楼, 花朝月夕焕昏晓;南湖葆聚,励耘希贤岭茶山刘,寒来暑往著春秋。我们研习古 今经典,偏私乡邦文献,培养读书种子,服务国家战略,发扬区域文化,其责无 旁贷!

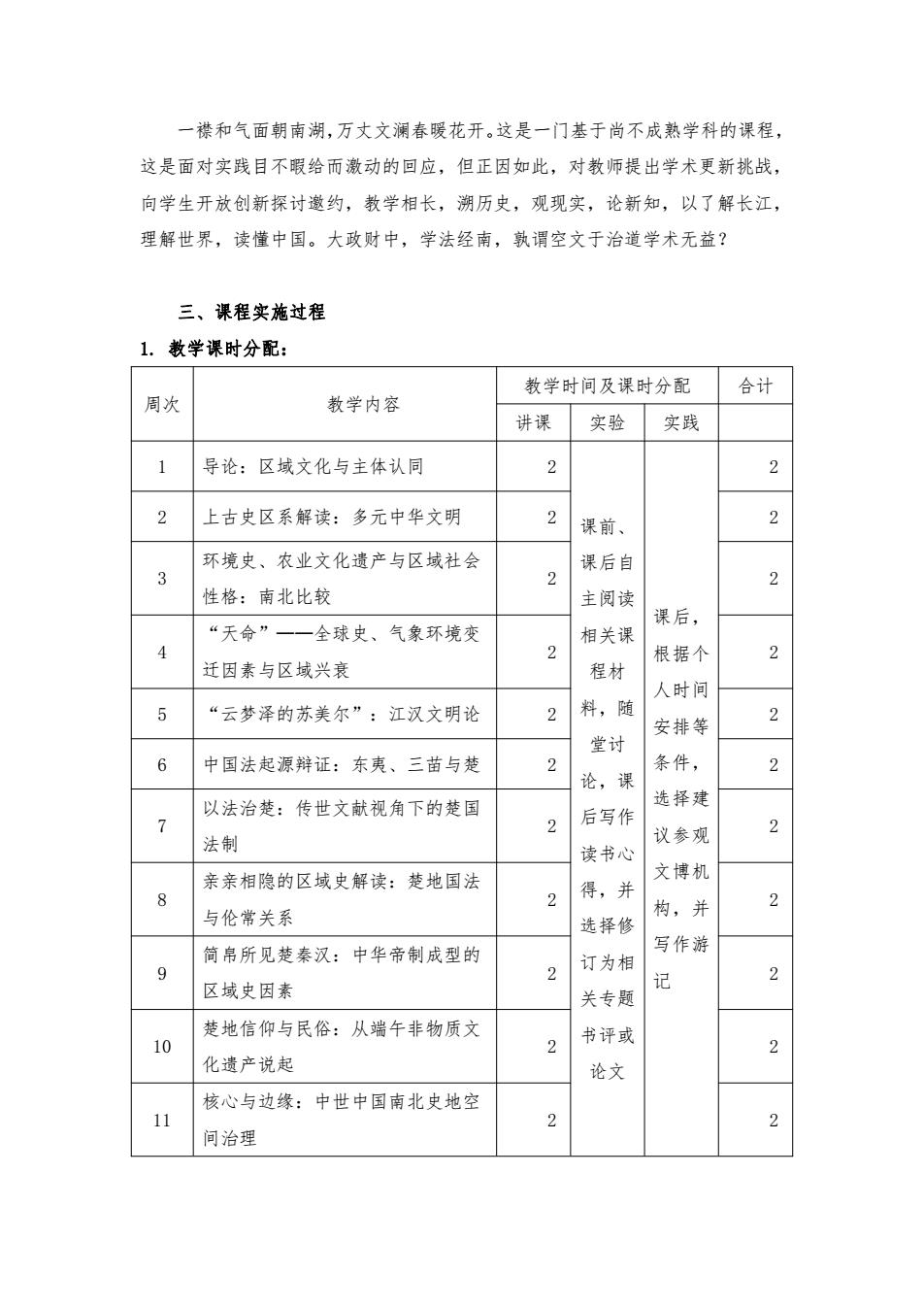

一襟和气面朝南湖,万丈文澜春暖花开。这是一门基于尚不成熟学科的课程, 这是面对实践目不暇给而激动的回应,但正因如此,对教师提出学术更新挑战, 向学生开放创新探讨邀约,教学相长,溯历史,观现实,论新知,以了解长江 理解世界,读懂中国。大政财中,学法经南,赖谓空文于治道学术无益? 三、课程实施过程 1.教学课时分配: 教学时间及课时分配 合计 周次 教学内容 讲课实验实践 1 导论:区域文化与主体认同 2 2 2 上古史区系解读:多元中华文明 2 课前 2 环境史、农业文化遗产与区域社会 课后自 3 2 2 性格:南北比较 主阅读 课后, “天命”一一全球史、气象环境变 相关课 4 2 根据个 2 迁因素与区域兴衰 程材 人时间 5 “云梦泽的苏美尔”:江汉文明论 2 料,随 安排等 堂讨 6 中国法起源辩证:东夷、三苗与楚 2 条件, 论,课 以法治楚:传世文献视角下的楚国 选择建 7 2 后写作 法制 议参观 读书心 亲亲相隐的区城史解读:楚地国法 文博机 8 2 得,并 构,并 2 与伦常关系 选择修 简帛所见楚秦汉:中华帝制成型的 写作游 订为相 9 2 区域史因素 关专题 楚地信仰与民俗:从端午非物质文 10 2 书评或 化遗产说起 论文 核心与边缘:中世中国南北史地空 11 间治理

一襟和气面朝南湖,万丈文澜春暖花开。这是一门基于尚不成熟学科的课程, 这是面对实践目不暇给而激动的回应,但正因如此,对教师提出学术更新挑战, 向学生开放创新探讨邀约,教学相长,溯历史,观现实,论新知,以了解长江, 理解世界,读懂中国。大政财中,学法经南,孰谓空文于治道学术无益? 三、课程实施过程 1. 教学课时分配: 周次 教学内容 教学时间及课时分配 合计 讲课 实验 实践 1 导论:区域文化与主体认同 2 课前、 课后自 主阅读 相关课 程材 料,随 堂讨 论,课 后写作 读书心 得,并 选择修 订为相 关专题 书评或 论文 课后, 根据个 人时间 安排等 条件, 选择建 议参观 文博机 构,并 写作游 记 2 2 上古史区系解读:多元中华文明 2 2 3 环境史、农业文化遗产与区域社会 性格:南北比较 2 2 4 “天命”——全球史、气象环境变 迁因素与区域兴衰 2 2 5 “云梦泽的苏美尔”:江汉文明论 2 2 6 中国法起源辩证:东夷、三苗与楚 2 2 7 以法治楚:传世文献视角下的楚国 法制 2 2 8 亲亲相隐的区域史解读:楚地国法 与伦常关系 2 2 9 简帛所见楚秦汉:中华帝制成型的 区域史因素 2 2 10 楚地信仰与民俗:从端午非物质文 化遗产说起 2 2 11 核心与边缘:中世中国南北史地空 间治理 2 2

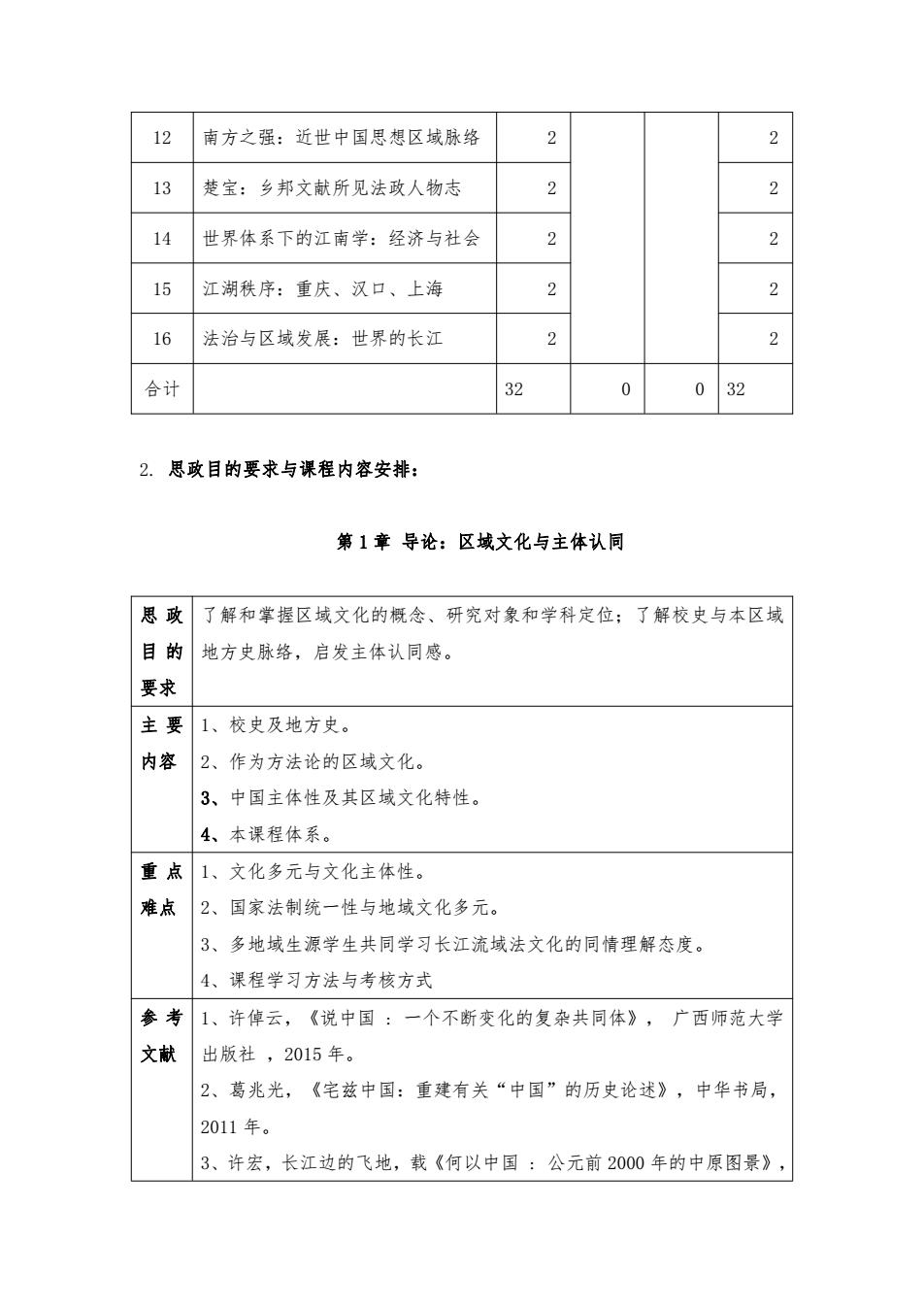

12 南方之强:近世中国思想区域脉络 2 2 13 楚宝:乡邦文献所见法政人物志 2 2 14 世界体系下的江南学:经济与社会 2 15 江湖秩序:重庆、汉口、上海 2 2 16 法治与区域发展:世界的长江 合计 0 032 2.思政目的要求与课程内容安排: 第1章导论:区域文化与主体认同 思政了解和掌握区域文化的概念、研究对象和学科定位:了解校史与本区域 目的 地方史脉络,启发主体认同感。 要求 主要1、校史及地方史。 内容 2、作为方法论的区域文化。 3、中国主体性及其区域文化特性。 4、本课程体系。 重点 1、文化多元与文化主体性。 难点2、 国家法制统一性与地域文化多元 3、多地域生源学生共同学习长江流域法文化的同情理解态度。 4、课程学习方法与考核方式 参考1、许倬云,《说中国:一个不断变化的复杂共同体》,广西师范大学 文献 出版社,2015年。 2、葛兆光,《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》,中华书局, 2011年。 3、许宏,长江边的飞地,载《何以中国:公元前2000年的中原图景》

12 南方之强:近世中国思想区域脉络 2 2 13 楚宝:乡邦文献所见法政人物志 2 2 14 世界体系下的江南学:经济与社会 2 2 15 江湖秩序:重庆、汉口、上海 2 2 16 法治与区域发展:世界的长江 2 2 合计 32 0 0 32 2. 思政目的要求与课程内容安排: 第 1 章 导论:区域文化与主体认同 思 政 目 的 要求 了解和掌握区域文化的概念、研究对象和学科定位;了解校史与本区域 地方史脉络,启发主体认同感。 主 要 内容 1、校史及地方史。 2、作为方法论的区域文化。 3、中国主体性及其区域文化特性。 4、本课程体系。 重 点 难点 1、文化多元与文化主体性。 2、国家法制统一性与地域文化多元。 3、多地域生源学生共同学习长江流域法文化的同情理解态度。 4、课程学习方法与考核方式 参 考 文献 1、许倬云,《说中国 : 一个不断变化的复杂共同体》, 广西师范大学 出版社 ,2015 年。 2、葛兆光,《宅兹中国:重建有关“中国”的历史论述》,中华书局, 2011 年。 3、许宏,长江边的飞地,载《何以中国 : 公元前 2000 年的中原图景》