安徽大学本科教学课程教案 母葛博圣至 :行學整誡 课程名称: 中国考古学通论 课程代码: ZH42044 开课单位: 历史系 授课教师: 周崇云 职称/学位: 副教授/硕士 开课时间:

安徽大学本科教学课程教案 课程名称: 中国考古学通论 课程代码: ZH42044 开课单位: 历史系 授课教师: 周崇云 职称/学位: 副教授/硕士 开课时间:

课程基本情况 课程 课程 编号 ZH42044 中国考古学通论 名称 型 历史系 程 考核 学分 方式 ■考试口考查口其他方式: 课程 口公共基础课 ■专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) 口专业选修课 类 口人文与科技素质教育课 口其他课程 学时 数 总学时:54■ 理论学时: 实验学时 上机学时: 任课 周樂云、朱华东、王菁职称教授、副教授教师来源 ■本校教师 教师 口外聘教师 ■统编教材口自编教材或讲义 书名 作者 出版社 出版时间 戴材 《中国考古学通论》 张之恒 南京大学出版社 2002年 《新中国的考古发现和研究》 中国社会科学院考古研 究所 文物出版社 1984年 《中国大百科全书考古学》 夏鼐主编 中国大百科全书出版社 1986年 《汉代物质文化资料图说》 孙机 文物出版社 1991年9月 《考古学是什么》 俞伟超 中国社会科学出版社 1996年 教学 《苏秉琦考古学论述选集》 苏秉琦 文物出版社 1984年 参考 用书 《考古学专题六讲》 张光直 文物出版社 1986年 《走向二十一世纪的中国考 严文明 文物出版社 1997年 《中国考古学 一走近历史真 张忠培 址之道》 科学出版社 2004年 《中国考古学:实践理论方 法》 张忠培 中州古籍出版社 1994年

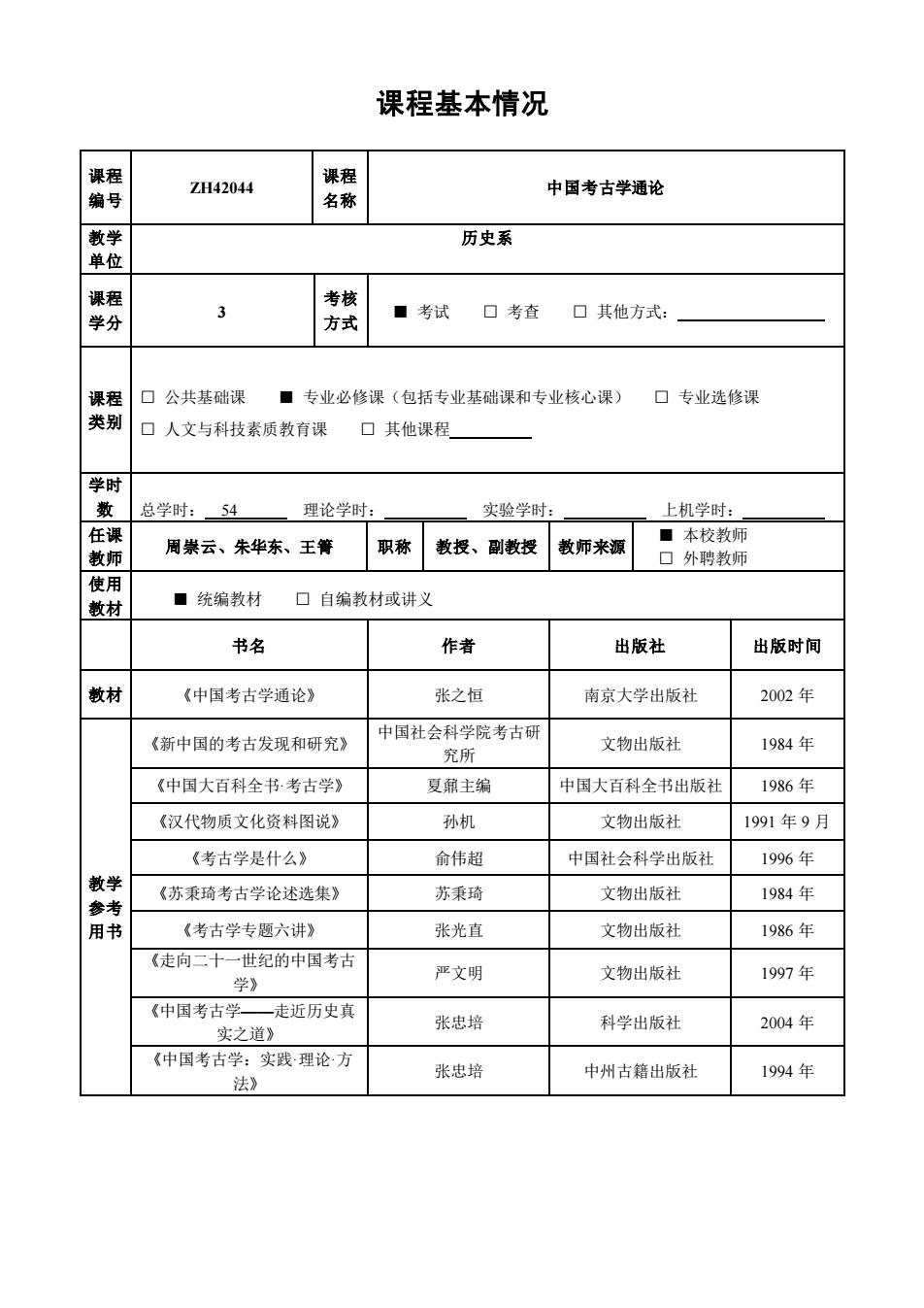

课程基本情况 课程 编号 ZH42044 课程 名称 中国考古学通论 教学 单位 历史系 课程 学分 3 考核 方式 ■ 考试 □ 考查 □ 其他方式: 课程 类别 □ 公共基础课 ■ 专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) □ 专业选修课 □ 人文与科技素质教育课 □ 其他课程 学时 数 总学时: 54 理论学时: 实验学时: 上机学时: 任课 教师 周崇云、朱华东、王箐 职称 教授、副教授 教师来源 ■ 本校教师 □ 外聘教师 使用 教材 ■ 统编教材 □ 自编教材或讲义 书名 作者 出版社 出版时间 教材 《中国考古学通论》 张之恒 南京大学出版社 2002 年 教学 参考 用书 《新中国的考古发现和研究》 中国社会科学院考古研 究所 文物出版社 1984 年 《中国大百科全书·考古学》 夏鼐主编 中国大百科全书出版社 1986 年 《汉代物质文化资料图说》 孙机 文物出版社 1991 年 9 月 《考古学是什么》 俞伟超 中国社会科学出版社 1996 年 《苏秉琦考古学论述选集》 苏秉琦 文物出版社 1984 年 《考古学专题六讲》 张光直 文物出版社 1986 年 《走向二十一世纪的中国考古 学》 严文明 文物出版社 1997 年 《中国考古学——走近历史真 实之道》 张忠培 科学出版社 2004 年 《中国考古学:实践·理论·方 法》 张忠培 中州古籍出版社 1994 年

第土四次课程教学方案 周次 第十四周 课时数 3 第五章战国秦汉考古 第一带橘论 1、战国秦汉考古的特点 教学 2 战国秦汉考古的分期 章节 3战国秦汉考古的分区 第二节战国考古 1、城址 2、慕葬 3、手工业 教学 目标 和要 对战国秦汉考古文化的基本特点有清晰认识,掌握战国时期墓葬特点。 重点 战国秦汉考古的特点、战国秦汉考古的分区 教学 难点 战国秦汉考古的分区 主要 散 ■课堂讲授 口小组活动 口实验演示 口难点答疑 ■提问 方式 口作业讲评 口实践教学 口考试测验 口其他活动 ■文字教材 ■电子教案 口录像材料 口录音材料 口直播课堂 资源 口CAI课件 口IP课件 口其他资源 作业 或练简要介绍战国秦汉考古的分区 习 书 章节目录以多媒体课件内容为主,辅以黑板板书。 计

第 十四 次课程教学方案 周次 第十四周 课时数 3 教学 章节 第五章 战国秦汉考古 第一节 概论 1、 战国秦汉考古的特点 2、 战国秦汉考古的分期 3、 战国秦汉考古的分区 第二节 战国考古 1、 城址 2、 墓葬 3、 手工业 教学 目标 和要 求 对战国秦汉考古文化的基本特点有清晰认识,掌握战国时期墓葬特点。 教学 重点 战国秦汉考古的特点、战国秦汉考古的分区 教学 难点 战国秦汉考古的分区 主要 教学 方式 ■ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 ■ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 ■ 文字教材 ■ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 简要介绍战国秦汉考古的分区。 板 书 设 计 章节目录以多媒体课件内容为主,辅以黑板板书

第土四次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 半生活 动安排 复习旧课:简单回顾我国夏商周时期考古文化的特征: 提问:简 导入新课:战国秦汉考古。 单介绍 新 第五章战国秦汉考古 夏商周 第一节概论 时期考 战国秦汉考古的特点 1.社会生产力获得了巨大的发展。 古特征 2.礼俗文化的巨大变化和发展。 3、各具特色的文化区的形成。 二、战国秦汉考古的分期 战国秦汉考古可以从时代上划分为战国和秦汉两大段。每大段又 可分为若干小的阶段。 1.战国时期。 自公元前475年至公元前221年,前后共255年,可分为早、中 晚三期,每期约85年。中原地区,战国早期和中期的陶器组合均为鼎、 豆、壶,战因晚期为鼎、盒、壶。南方地区在春秋战国之交开始以仿 铜陶礼器陪葬,器物组合有鼎、壶和鼎、敦、壶两种形式,这种 情形一直延续到战国中期,战国晚期则变为鼎、敦、壶。 2.秦汉时期。 自公元前221年至公元220年,前后共约425年,可分为六期。 (1)秦和西汉前期。从秦始皇统一至西汉的景帝,共约80年 这期和战国时期一样,普遍流行木椁墓,但中原地区己多空心砖墓: 日用的陶器仍有圆底带绳纹的:关中地区已出现仓、灶等陶质明器 瓦当除圆形的外,仍有不少“半瓦当”;通行各种“半两钱”:铜镜主 要是“蟠螭纹镜。” (2)西汉中期。从汉武帝到昭帝,共约70年。这期除流行木椁 墓外,中原地区盛行空心砖墓,并开始出现砖室墓:陶器上的绳纹基 本消失:棕黄色和绿色的铅釉陶器开始出现:仓、灶、井等陶质明器 逐渐增多:通行“五铢钱”。铜镜主要是“草叶纹镜”和“星云纹镜”。 (3)西汉后期,从汉官帝到平帝,共约70年。汶期除长汀流域 和南方、北方的边远地区继续使用木椁幕以外,黄河流域普遍流行空 心砖墓和砖室墓,墓内出现彩色壁画:“半瓦当”基本上绝迹:铅釉降 器显著增多;仓、灶、井等陶质明器进一步普及:“五铢钱”继续通行: 铜镜主要是“四螭镜”、“日光境”和“昭明镜”。 (4)新莽时期。包括此前孺于婴的居摄年间和此后刘玄的更始年 间,并可将重新发行“五铢”钱的汉光武帝建武十六年(公元40年) 以前的东汉初期也包括在内,前后共约35年。这期砖室墓已在全国普

第 十四 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活 动安排 ( 一般包 括 复习旧 课、导入新 课、讲授讨 论、巩固练 习、布置作 业等环节) 复习旧课:简单回顾我国夏商周时期考古文化的特征。 导入新课:战国秦汉考古。 第五章 战国秦汉考古 第一节 概论 一、战国秦汉考古的特点 1.社会生产力获得了巨大的发展。 2.礼俗文化的巨大变化和发展。 3、各具特色的文化区的形成。 二、战国秦汉考古的分期 战国秦汉考古可以从时代上划分为战国和秦汉两大段。每大段又 可分为若干小的阶段。 1.战国时期。 自公元前 475 年至公元前 221 年,前后共 255 年,可分为早、中、 晚三期,每期约 85 年。中原地区,战国早期和中期的陶器组合均为鼎、 豆、壶,战国晚期为鼎、盒、壶。南方地区在春秋战国之交开始以仿 铜陶礼器陪葬,器物组合有鼎、簠、壶和鼎、敦、壶两种形式,这种 情形一直延续到战国中期,战国晚期则变为鼎、敦、壶。 2.秦汉时期。 自公元前 221 年至公元 220 年,前后共约 425 年,可分为六期。 (1)秦和西汉前期。从秦始皇统一至西汉的景帝,共约 80 年。 这期和战国时期一样,普遍流行木椁墓,但中原地区已多空心砖墓; 日用的陶器仍有圜底带绳纹的;关中地区已出现仓、灶等陶质明器; 瓦当除圆形的外,仍有不少“半瓦当”; 通行各种“半两钱”;铜镜主 要是“蟠螭纹镜。” (2)西汉中期。从汉武帝到昭帝,共约 70 年。这期除流行木椁 墓外,中原地区盛行空心砖墓,并开始出现砖室墓;陶器上的绳纹基 本消失;棕黄色和绿色的铅釉陶器开始出现;仓、灶、井等陶质明器 逐渐增多;通行“五铢钱”。铜镜主要是“草叶纹镜”和“星云纹镜”。 (3)西汉后期,从汉宣帝到平帝,共约 70 年。这期除长江流域 和南方、北方的边远地区继续使用木椁墓以外,黄河流域普遍流行空 心砖墓和砖室墓,墓内出现彩色壁画;“半瓦当”基本上绝迹;铅釉陶 器显著增多;仓、灶、井等陶质明器进一步普及;“五铢钱”继续通行; 铜镜主要是“四螭镜”、“日光境”和“昭明镜”。 (4)新莽时期。包括此前孺于婴的居摄年间和此后刘玄的更始年 间,并可将重新发行“五铢”钱的汉光武帝建武十六年(公元 40 年) 以前的东汉初期也包括在内,前后共约 35 年。这期砖室墓已在全国普 提问:简 单介绍 夏商周 时期考 古特征

及,其墓室顶部有隆起成穹窿状的:画像石墓在中原地区兴起某些建 筑物上使用青龙、白虎等“四神”纹瓦当:铅釉陶器和各种陶质明器继 续增多:通行“大泉五十”、“货泉”、“货布”等各种王莽钱:铜镜主要 是“方格规矩镜'。 (5)东汉前期。从汉光武帝到和帝,共约70年。这期边远地区残 留的木椁幕也已开始消失:中原地区的空心砖幕突然绝迹:砖室慕在全 国范围内普及:画像石墓的分布范围扩大到陕北、晋西和川中:壁画进 一步盛行:陶质明器除仓、灶、井、猪圈、楼阁等模型外,还普遍流行 犬、羊、鸡等各种动物的偶像:开始用买地券随葬重新通行“五铢钱” 其形制又略有变化:铜镜主要是“方格规矩镜”和“连弧纹镜” (6)东汉后期。从汉安帝到献帝的初平年间,共约90年。献帝建 安年间基本进入三国时代,除外。这期流行砖室墓和画像石墓:除买地 券外,还用镇慕瓶随葬:各种陶质明器和铅釉陶器继续流行:青瓷器于 始在江南地区出现:五铢钱中有“四出五铁”、“剪轮钱”和“鋋环钱” 铜镜除“方格规矩镜”、“连弧纹镜”外,流行“兽首镜”、“夔风镜” “双头龙凤纹镜”,在南方的长江流域还流行“神兽镜”和“画像镜”。 三、战国秦汉考古的分区 1.战用老古的分风 战国时期,除边疆地区外,大约可分为三晋两周、齐、燕、秦、楚 吴越、鲁等文化区。 (1)三晋两周。这里地处黄河中游,交通便利,经济文化发达, 表现出很强的周文化传统,墓葬中随葬陶器的基本组合为鼎、豆、壶 是布币的流行区。 (2)齐。在今山东省北部,有鱼盐之利,商业、手工业发达。装 饰品中流行长长的串饰,贵族大墓使用石椁:随葬陶器组和为鼎、豆、 舟、壶,是刀币的流行区。 (3)燕。地处华北北部至长城南北,向东延伸到辽宁。由于地域 偏解,文化比较落后,有一定的守旧性。与北方游牧民族接触较多,在 某些方面受其影响。但总的看来与齐文化比较接近,也是刀币的流行区。 随葬陶器组合除鼎、豆、壶外,还常见三足筒形市鬲或盔形釜。 (4)楚。主要指以江汉平原为中心的长江中游地区,文化的地方 特点很突出。使用铜具和有钤印的金版等货币,漆器发达:礼器组合与 北方不同,鼎多成对出现,器形独特:椁内分箱也与中原、齐,燕等 地不同。 (5)吴越。位于长江下游地区,流行印纹硬陶,鼎以立耳或附耳 足外撒为其特点。 (6)鲁。主要指泰山以南的议、泗流域。这里受儒家思想的影响 很深,比较保守。葬俗尚商、周两种因素并存的现象继续存在。周族叁 葬的陶器主要是釜、罐、壶、马,除釜外,均成对出现。罐往往多达 10余件,但不见其它地区战国慕中常有的鼎和豆,表明礼崩乐坏较缓

及,其墓室顶部有隆起成穹窿状的;画像石墓在中原地区兴起;某些建 筑物上使用青龙、白虎等“四神”纹瓦当;铅釉陶器和各种陶质明器继 续增多;通行“大泉五十”、“货泉”、“货布”等各种王莽钱;铜镜主要 是“方格规矩镜’。 (5)东汉前期。从汉光武帝到和帝,共约 70 年。这期边远地区残 留的木椁墓也已开始消失;中原地区的空心砖墓突然绝迹;砖室墓在全 国范围内普及;画像石墓的分布范围扩大到陕北、晋西和川中;壁画进 一步盛行;陶质明器除仓、灶、井、猪圈、楼阁等模型外,还普遍流行 犬、羊、鸡等各种动物的偶像;开始用买地券随葬;重新通行“五铢钱”, 其形制又略有变化;铜镜主要是“方格规矩镜”和“连弧纹镜” (6)东汉后期。从汉安帝到献帝的初平年间,共约 90 年。献帝建 安年间基本进入三国时代,除外。这期流行砖室墓和画像石墓;除买地 券外,还用镇墓瓶随葬;各种陶质明器和铅釉陶器继续流行;青瓷器开 始在江南地区出现;五铢钱中有“四出五铢”、“剪轮钱”和“綖环钱”; 铜镜除“方格规矩镜”、“连弧纹镜”外,流行“兽首镜”、“夔凤镜”、 “双头龙凤纹镜”,在南方的长江流域还流行“神兽镜”和“画像镜”。 三、战国秦汉考古的分区 1.战国考古的分区。 战国时期,除边疆地区外,大约可分为三晋两周、齐、燕、秦、楚、 吴越、鲁等文化区。 (1)三晋两周。这里地处黄河中游,交通便利,经济文化发达, 表现出很强的周文化传统,墓葬中随葬陶器的基本组合为鼎、豆、壶, 是布币的流行区。 (2)齐。在今山东省北部,有鱼盐之利,商业、手工业发达。装 饰品中流行长长的串饰,贵族大墓使用石椁;随葬陶器组和为鼎、豆、 舟、壶,是刀币的流行区。 (3)燕。地处华北北部至长城南北,向东延伸到辽宁。由于地域 偏僻,文化比较落后,有一定的守旧性。与北方游牧民族接触较多,在 某些方面受其影响。但总的看来与齐文化比较接近,也是刀币的流行区。 随葬陶器组合除鼎、豆、壶外,还常见三足筒形市鬲或盔形釜。 (4)楚。主要指以江汉平原为中心的长江中游地区,文化的地方 特点很突出。使用铜具和有钤印的金版等货币,漆器发达;礼器组合与 北方不同,鼎多成对出现,器形独特;椁内分箱也与中原、齐, 燕等 地不同。 (5)吴越。位于长江下游地区,流行印纹硬陶,鼎以立耳或附耳, 三足外撇为其特点。 (6)鲁。主要指泰山以南的汶、泗流域。这里受儒家思想的影响 很深,比较保守。葬俗尚商、周两种因素并存的现象继续存在。周族墓 葬的陶器主要是釜、罐、壶、马,除釜外,均成对出现。罐往往多达 10 余件,但不见其它地区战国墓中常有的鼎和豆,表明礼崩乐坏较缓