28 第2章有限单元法基本原理 如前所述,虚位移是可能位移,故在满足给定位移的位移边界T上,虚位 移为零,因为它不再有任何变化的可能。这样,上式中的最后一项为零。由于应 变与位移满足几何方程,故有 c,=3(6+aM.2 考虑到应力张量的对称性,式()中最后一项为 ∫。aadn=Jna+gdn=j。acdn (d) 将式c),d)代入式)得 :dr-edn (e) 再代入式a)得 2.12a) 或 6eTado oufan+ou pdr 2.12b) 显然,上式的右边是外力在虚位移上所做的虚功W,而左边则是物体内应 力在虚应变上的虚应变能U。可见,式(2.12)即虚功方程,与其相对应的虚位 移原理可表述如下:如果物体在外力作用下处于平衡状态,那么在虚位移发生 时,物体的虚应变能等于外力所做虚功,即 8U=8W 2.13) 3)附加条件 根据前面的分析,在事先或自动满足几何方程、位移边界条件和本构方程这 3个附加条件的前提下,虚功方程将与弹性力学全部微分方程等价。其中的本 构方程是否为线性,在推导过程中并没有提出任何要求。因此,不论材料是线性 的还是非线性的,虚位移原理都成立。此外,要求事先满足的位移边界条件称为 强制边界条件。 2.2.3势能变分原理 1)一般形式 变分原理涉及到泛函的概念。简单地说,若把自变量(例如坐标)的函数称

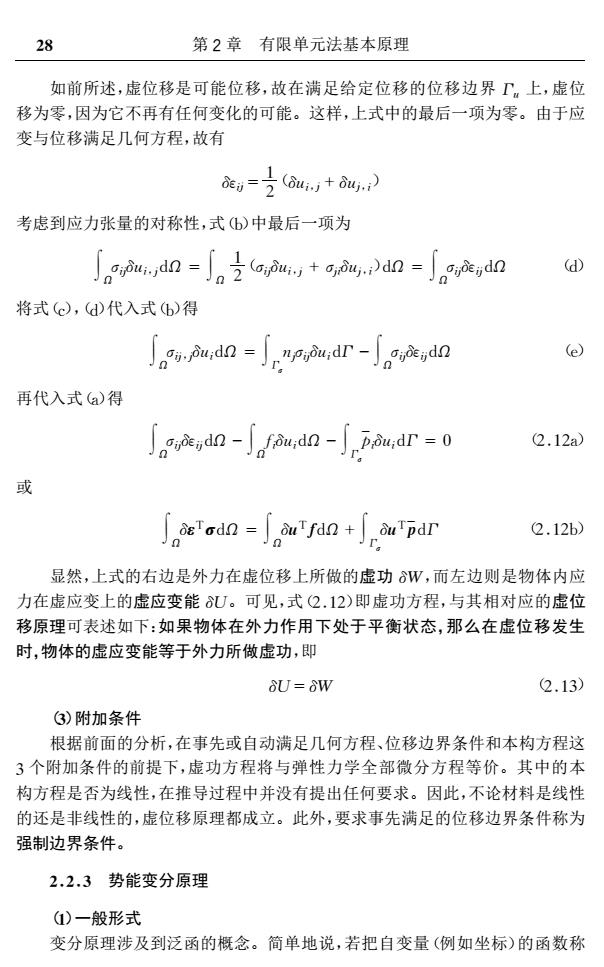

如前所述,虚位移是可能位移,故在满足给定位移的位移边界Γu 上,虚位 移为零,因为它不再有任何变化的可能。这样,上式中的最后一项为零。由于应 变与位移满足几何方程,故有 δεij=1 2 (δui,j+δuj,i) 考虑到应力张量的对称性,式(b)中最后一项为 ∫Ω σijδui,jdΩ =∫Ω 1 2 (σijδui,j+σjiδuj,i)dΩ =∫Ω σijδεijdΩ (d) 将式(c),(d)代入式(b)得 ∫Ω σij,jδuidΩ =∫Γσ njσijδuidΓ-∫Ω σijδεijdΩ (e) 再代入式(a)得 ∫Ω σijδεijdΩ-∫Ω fiδuidΩ-∫Γσ 珔piδuidΓ =0 (212a) 或 ∫Ω δεTσdΩ =∫Ω δuT fdΩ+∫Γσ δuT珔pdΓ (212b) 显然,上式的右边是外力在虚位移上所做的虚功δW,而左边则是物体内应 力在虚应变上的虚应变能δU。可见,式(212)即虚功方程,与其相对应的虚位 移原理可表述如下:如果物体在外力作用下处于平衡状态,那么在虚位移发生 时,物体的虚应变能等于外力所做虚功,即 δU=δW (213) (3)附加条件 根据前面的分析,在事先或自动满足几何方程、位移边界条件和本构方程这 3个附加条件的前提下,虚功方程将与弹性力学全部微分方程等价。其中的本 构方程是否为线性,在推导过程中并没有提出任何要求。因此,不论材料是线性 的还是非线性的,虚位移原理都成立。此外,要求事先满足的位移边界条件称为 强制边界条件。 223 势能变分原理 (1)一般形式 变分原理涉及到泛函的概念。简单地说,若把自变量(例如坐标)的函数称 82 第2章 有限单元法基本原理

2.2泛函变分提法 29 为自变函数,则泛函就是自变函数的函数。例如,应力和应变是坐标的函数,故 为自变函数:而应变能是应变和应力的函数,因而是泛函。 采用变分原理求解连续介质问题,首先需要建立一个标量泛函Ⅱ,它是未 知场函数“(例如位移场、应力场、温度场、水头场等)及其导数的函数,即 Ⅱ=。Fu0…an+eu0…jar 问题的真实解“使Ⅱ对于自变函数的微小变化!取驻值,即泛函的变分(变分 运算法则与微分运算法则基本相同)等于零 8I=0 2.14) 这就是变分原理。相对于问题的微分方程提法,变分原理称为问题的泛函变分 提法。问题的泛函可通过弱形式或其他方式得到,但有些问题至今未能建立起 泛函及变分原理。现介绍固体力学中的势能变分原理,并在虚位移原理的基础 上加以证明。 ②)系统总势能 在外力作用下,物体内部将产生应力σ和应变ε,外力所做的功将以变形能 的形式储存起来,这种能量称为应变能。单位体积内储存的应变能称为应变能 密度。通常以物体无变形状态作为计算应变能的零点。假定外力是从零开始逐 渐增加的,应力和应变也将从零开始逐渐增加,则应变能密度W。为 W.d 2.15) 整个物体的应变能为 U.=w.do 2.16) 对于线弹性体,。=DE并注意到D的对称性,有 w.=Je'Dde=之eTDe=之Defw 2.17) u,=∫nw,dn=2 Dedn=2。DwpwdD 2.18) 通常也是以物体无变形状态作为计算外力势能的零点。外力场通过力做功 释放一部分势能,故外力做功将使势能降低。因此,外力势能就是外力功的负 值。功是力与力的作用点在力作用方向上的位移之积,即力矢量与相应位移矢 量的标量积。于是,外力势能由下式计算

为自变函数,则泛函就是自变函数的函数。例如,应力和应变是坐标的函数,故 为自变函数;而应变能是应变和应力的函数,因而是泛函。 采用变分原理求解连续介质问题,首先需要建立一个标量泛函 Π,它是未 知场函数u(例如位移场、应力场、温度场、水头场等)及其导数的函数,即 Π =∫Ω F u,u ( ) x,… dΩ+∫Γ E u,u ( ) x,… dΓ 问题的真实解u使Π 对于自变函数的微小变化δu取驻值,即泛函的变分(变分 运算法则与微分运算法则基本相同)等于零 δΠ=0 (214) 这就是变分原理。相对于问题的微分方程提法,变分原理称为问题的泛函变分 提法。问题的泛函可通过弱形式或其他方式得到,但有些问题至今未能建立起 泛函及变分原理。现介绍固体力学中的势能变分原理,并在虚位移原理的基础 上加以证明。 (2)系统总势能 在外力作用下,物体内部将产生应力σ 和应变ε,外力所做的功将以变形能 的形式储存起来,这种能量称为应变能。单位体积内储存的应变能称为应变能 密度。通常以物体无变形状态作为计算应变能的零点。假定外力是从零开始逐 渐增加的,应力和应变也将从零开始逐渐增加,则应变能密度 Wε为 Wε =∫ ε 0 σTdε=∫ εij 0 σijdεij (215) 整个物体的应变能为 Uε =∫Ω WεdΩ (216) 对于线弹性体,σ=Dε并注意到D 的对称性,有 Wε =∫ ε 0 εTDdε= 1 2εTDε= 1 2Dijklεijεkl (217) Uε =∫Ω WεdΩ = 1 2∫Ω εTDεdΩ = 1 2∫Ω DijklεijεkldΩ (218) 通常也是以物体无变形状态作为计算外力势能的零点。外力场通过力做功 释放一部分势能,故外力做功将使势能降低。因此,外力势能就是外力功的负 值。功是力与力的作用点在力作用方向上的位移之积,即力矢量与相应位移矢 量的标量积。于是,外力势能由下式计算 22 泛函变分提法 92

30 第2章有限单元法基本原理 V=-ufda-updr =fu:da-pau:dr 2.19) 物体的总势能几,定义为物体的应变能U。与外力势能V之和 0=U。+V 2.20) w.do-Jurdo-upar 2.21a) 或 I,=wdo-faudo-pu:dr 2.21b) 在线性弹性条件下,注意到式2.17),有 n。=Dedn-∫ufan-∫u'par 2.22a) 或 wd-fd-pdr 2.22b) 3)势能变分原理 总势能Ⅱ。是一种泛函。势能变分原理可叙述如下:在所有满足边界条件 的协调位移中,那些满足静力平衡条件的位移使物体势能泛函取驻值,即势能的 变分为零 8。=8U+8V=0 2.23) 此即变分方程。对于线性弹性体,势能取最小值,即 82Ⅱ。=82Ue+82V≥0 2.24) 此时的势能变分原理就是著名的最小势能原理。对这一原理可做如下通俗的理 解:在自然状态下,水总是从高处向低处流,边坡总是有向下滑动的趋势。这类 现象揭示出一种普遍的自然规律,即势能总有最小化的趋向。 首先,在虚位移原理的基础上证明势能泛函的变分为零,即泛函驻值条件 2.23)。为此,对式2.21)求变分 a,=Jnòw,dn-Ja'fan-pdr (a)

V =-∫Ω uT fdΩ-∫Γσ uT珔pdΓ =-∫Ω fiuidΩ-∫Γσ 珔piuidΓ (219) 物体的总势能Πp 定义为物体的应变能Uε与外力势能V 之和 Πp = Uε+V (220) 即 Πp =∫Ω WεdΩ-∫Ω uT fdΩ-∫Γσ uT珔pdΓ (221a) 或 Πp =∫Ω WεdΩ-∫Ω fiuidΩ-∫Γσ 珔piuidΓ (221b) 在线性弹性条件下,注意到式(217),有 Πp = 1 2∫Ω εTDεdΩ-∫Ω uT fdΩ-∫Γσ uT珔pdΓ (222a) 或 Πp = 1 2∫Ω DijklεijεkldΩ-∫Ω fiuidΩ-∫Γσ 珔piuidГ (222b) (3)势能变分原理 总势能 Πp 是一种泛函。势能变分原理可叙述如下:在所有满足边界条件 的协调位移中,那些满足静力平衡条件的位移使物体势能泛函取驻值,即势能的 变分为零 δΠp =δUε+δV =0 (223) 此即变分方程。对于线性弹性体,势能取最小值,即 δ2Πp =δ2Uε+δ2V ≥0 (224) 此时的势能变分原理就是著名的最小势能原理。对这一原理可做如下通俗的理 解:在自然状态下,水总是从高处向低处流,边坡总是有向下滑动的趋势。这类 现象揭示出一种普遍的自然规律,即势能总有最小化的趋向。 首先,在虚位移原理的基础上证明势能泛函的变分为零,即泛函驻值条件 (223)。为此,对式(221)求变分 δΠp =∫Ω δWεdΩ-∫Ω δuT fdΩ-∫Γσ δuT珔pdΓ (a) 03 第2章 有限单元法基本原理

2.2泛函变分提法 31 =jartn-jar7am-jarnar 根据应变能密度的定义2.15,有化-a,即本构方程2.5》。将共代入式@ ol,=ado-oufda-oupdr 将上式与虚功方程Q.13)比较,可证式2.23)。 现证明线性弹性情况下势能取最小值。以“表示真实位移,“*表示可能 位移,并令 u*=u+ou 6) 代入几何方程,有 E*=E+68 (c) 将式6),()代入式2.21),可得 g店=e*ean-nrn-ar ll,Ddn (d) 根据泛函驻值条件,一阶变分加。=O。考虑到应变能的非负性,由式()知 Ⅱ-Ⅱp≥0 即可能位移对应的势能总是不小于真实位移对应的势能,从而最小势能原理得 证。 ④)附加条件 根据前面的分析,将本构方程(2.5)代入虚功方程(2.12),便立即得到势能 变分原理。可见,势能变分原理与虚位移原理等价,只是本来作为附加条件的本 构方程己引入变分方程。因此,势能变分原理的附加条件就剩下几何方程和位 移边界条件。也就是说,变分方程(2.23)连同附加条件与弹性力学全部微分方 程等价。 在势能泛函中独立变量只有位移“,而应变通过几何方程由位移确定,故 势能变分原理称为一类变量变分原理。此外,由于对泛函实施变分后的变分原 理就是弱形式,故弱形式也称为变分形式。然而,并非所有的弱形式都有相应的 公式化泛函及变分原理

=∫Ω δεTWε ε dΩ-∫Ω δuT fdΩ-∫Γσ δuT珔pdΓ 根据应变能密度的定义(215),有Wε ε =σ,即本构方程(25)。将其代入式(a) 得 δΠp =∫Ω δεTσdΩ-∫Ω δuT fdΩ-∫Γσ δuT珔pdΓ 将上式与虚功方程(213)比较,可证式(223)。 现证明线性弹性情况下势能取最小值。以u 表示真实位移,u表示可能 位移,并令 u=u+δu (b) 代入几何方程,有 ε=ε+δε (c) 将式(b),(c)代入式(221),可得 Π p = 1 2∫Ω εTDεdΩ-∫Ω uT fdΩ-∫Γσ uT珔pdΓ =Πp+δΠp+1 2∫Ω δεTDδεdΩ (d) 根据泛函驻值条件,一阶变分δΠp=0。考虑到应变能的非负性,由式(d)知 Π p -Πp≥0 即可能位移对应的势能总是不小于真实位移对应的势能,从而最小势能原理得 证。 (4)附加条件 根据前面的分析,将本构方程(25)代入虚功方程(212),便立即得到势能 变分原理。可见,势能变分原理与虚位移原理等价,只是本来作为附加条件的本 构方程已引入变分方程。因此,势能变分原理的附加条件就剩下几何方程和位 移边界条件。也就是说,变分方程(223)连同附加条件与弹性力学全部微分方 程等价。 在势能泛函中独立变量只有位移ui,而应变通过几何方程由位移确定,故 势能变分原理称为一类变量变分原理。此外,由于对泛函实施变分后的变分原 理就是弱形式,故弱形式也称为变分形式。然而,并非所有的弱形式都有相应的 公式化泛函及变分原理。 22 泛函变分提法 13

32 第2章有限单元法基本原理 2.2.4变分法及其困境 简单地说,变分法就是利用变分原理来求解定解问题的方法。变分原理具 有普遍性,而且它本身并不包含近似。然而,通常人们总是将变分法与近似解联 系在一起,原因何在?现以直接求泛函极值的R也法为例,说明用变分法求近 似解的基本思想及其遭遇的困境。 )Ritz法 在整个求解区域内,将待求解的场函数“表示为含有一族待定参数的试探 函数(trial function),即 u=n+之Na,=gta 2.25) 其中,a是待定参数向量:u0是满足非齐次边界条件的己知函数向量:N是满足 齐次边界条件的己知函数矩阵(即假设的试探函数要满足给定的边界条件)。例 如对于空间问题,位移试探函数具有如下形式 u=o+Na 0=0+N2a2i w=o+之N3a3 =1 i=1 i=1 其中,uo,o,o为边界上已知的位移:N,N2,N3,为在边界上等于零的设定 函数:而a,是3n个待定参数。要保证数值方法的收敛性,N中的函数应取自 完全系列。若将上式写成式2.25)的形式,则 ali U0 「Ni001 N=0N2:0, N=[NI N2 N] 0 N3i 将式2.25)代入泛函表达式,可得用待定参数表示的泛函。调整试探函数 中的待定参数,使其满足泛函的驻值或极值条件,即 =加+a++a 6d=òa3a, =0 (2.26) 因6a:是任意的,故有 on=0 (i=1,2,…,n) 2.27) Da;

224 变分法及其困境 简单地说,变分法就是利用变分原理来求解定解问题的方法。变分原理具 有普遍性,而且它本身并不包含近似。然而,通常人们总是将变分法与近似解联 系在一起,原因何在?现以直接求泛函极值的 Ritz法为例,说明用变分法求近 似解的基本思想及其遭遇的困境。 (1)Ritz法 在整个求解区域内,将待求解的场函数u 表示为含有一族待定参数的试探 函数(trialfunction),即 u =u0+∑ n i=1 Niai =u0+Na (225) 其中,a是待定参数向量;u0是满足非齐次边界条件的已知函数向量;N 是满足 齐次边界条件的已知函数矩阵(即假设的试探函数要满足给定的边界条件)。例 如对于空间问题,位移试探函数具有如下形式 u =u0+∑ n i=1 N1ia1i, v =v0+∑ n i=1 N2ia2i, w = w0+∑ n i=1 N3ia3i 其中,u0,v0,w0为边界上已知的位移;N1i,N2i,N3i为在边界上等于零的设定 函数;而aij是3n个待定参数。要保证数值方法的收敛性,N 中的函数应取自 完全系列。若将上式写成式(225)的形式,则 u= u 烅v 烄 烆 烍 烌 w烎 , u0= u0 v0 w 烅 烄 烆 烍 烌 0烎 , ai= a1i a2i a3 烅 烄 烆 烍 烌 i烎 , a= a1 … a 烅 烄 烆 烍 烌 n烎 Ni= N1i 0 0 0 N2i 0 0 0 N3 熿 燀 燄 i燅 , N=[ ] N1 N2 … Nn 将式(225)代入泛函表达式,可得用待定参数表示的泛函。调整试探函数 中的待定参数,使其满足泛函的驻值或极值条件,即 δΠ=δaT i Π ai =δaT 1 Π a1 +δaT 2 Π a2 +…+δaT n Π an =0 (226) 因δai是任意的,故有 Π ai =0 (i=1,2,…,n) (227) 23 第2章 有限单元法基本原理