海外股灾若干问题研究 表41987年世界性股灾 1987年世界性股灾也起源于美国。1980年,罗纳德·里根(Rond1 d Reagen)当选美国总统。1982年美 国经济出现复苏,通货膨胀率下降,美国以至整个西方经济进入了一个持续的增长期。在美国提高利率和美 国经济持续增长的双重引导下,国际游资大量流入美国。据美国官方统计,1982~1986年外国资金流入美 国高达3037亿美元。这些游资大量涌入股市,促使股价大幅上升。道·琼斯指数从1982年的776.92点上 升到1986年的1955.57点,1987年8月25日更是升至2722.40点,较1982年最低点上涨了2.5倍.在1982 年8月至1986年底,意大利、西德和日本的股价指数也分别上涨了3.56倍、3.51倍和1.6倍。整个西方 国家的股市进入了前所未有的全面牛市之中。 美国经济虽然持续增长,但也存在不少隐患。1986年,美国财政赤字高达2210亿美元,外贸赤字高达 1562亿美元,外债达2636亿美元,美国已沦为世界最大债务国。为了吸引外来资金,以弥补国内资金的不 足,美国保持着较高的利率水平。这些因素都不支持股价持续上涨,反而是股价下跌的动力。1987年10月 15日和18日,美国财政部长公开对西德提高央行重购回贷款利率表示不满,并扬言重新调整当年西方七国 财政部长已达成的稳定汇率的协议。受此影响,己经出现较大波动的纽约股市终于在1987年10月19日出 现了狂跌。这一天,道·琼斯指数暴跌508.32点,跌幅达22.62%,①超过了触发经济危机的1929年10月 28日暴跌12.82%的记录。是日,纽约股票交易量达到6.043亿股,比10月16日创记录的3.385亿股又增 加了78.52%。据统计,10月19日上市的所有股票,在一天之中就损失了5000亿美元,受害的股票持有者 达4700万户。10月26日,美国道·琼斯指数再次下跌157点,跌幅为7.9%。 1987年10月19日美国股市暴跌,触发了世界性股灾的发生。10月19日,伦敦《金融时报》指数下 跌183.70点,跌10.8%,创伦敦股市历史上日最大跌幅:日本日经指数10月19日跌620点,跌幅为2.35%, 10月20日再跌3800点,跌幅14.76%:澳大利亚股价指数10月19日跌3.74%,10月20日又跌24.90%: 香港恒生指数10月19日跌420点,跌幅为11.2%。停市4天后,10月26日香港恒生指数再暴跌1121点, 日跌幅高达33.33%,创世界股市历史上日最高跌幅纪录。此外,在10月19日或20日,法国、荷兰、比利 时、新加坡股市分别跌9.7%、11.8%、10.5%和12.15%,巴西、墨西哥股市更是日跌20%以上。10月26日, 美国股市再次暴跌,整个西方股市又一次陷入恐慌的跌幅之中。整个10月,股灾造成世界重要股市市值损 失了17920亿美元,相当于第一次世界大战中直接和间接经济损失380亿美元的5.30倍。① (三)世界区域性股灾 1997年发生在东南亚的金融危机和股灾,是世界区域性股灾的典型例子。1997 年前,东南亚国家和地区是20年来世界经济增长最快的地区之一,先是韩国、新 加坡、香港、台湾经济快速增长和持续发展,后是泰国、印度尼西亚、马来西亚、 菲律宾等东盟国家的迅速崛起。东南亚经济迅速发展是许多因素共同促成的结果, 其中通过经济改革和金融创新,充分利用本地的优势,抓住世界经济结构和布局 变化的机遇发展外向型经济,鼓励和吸引大量外国投资,并加入国际经济、金融 一体化等,是这些国家和地区经济快速发展的重要原因。这些国家和地区在经济 快速增长的同时或之后,也出现了银行放贷过于松动,不良资产日益膨胀、外债 ①李永杰:《国外股份经济100年》第111页,广州出版社1997年出版。 ①林文俏:《股市风险透视与防范》第66页,广东经济出版社1997年出版

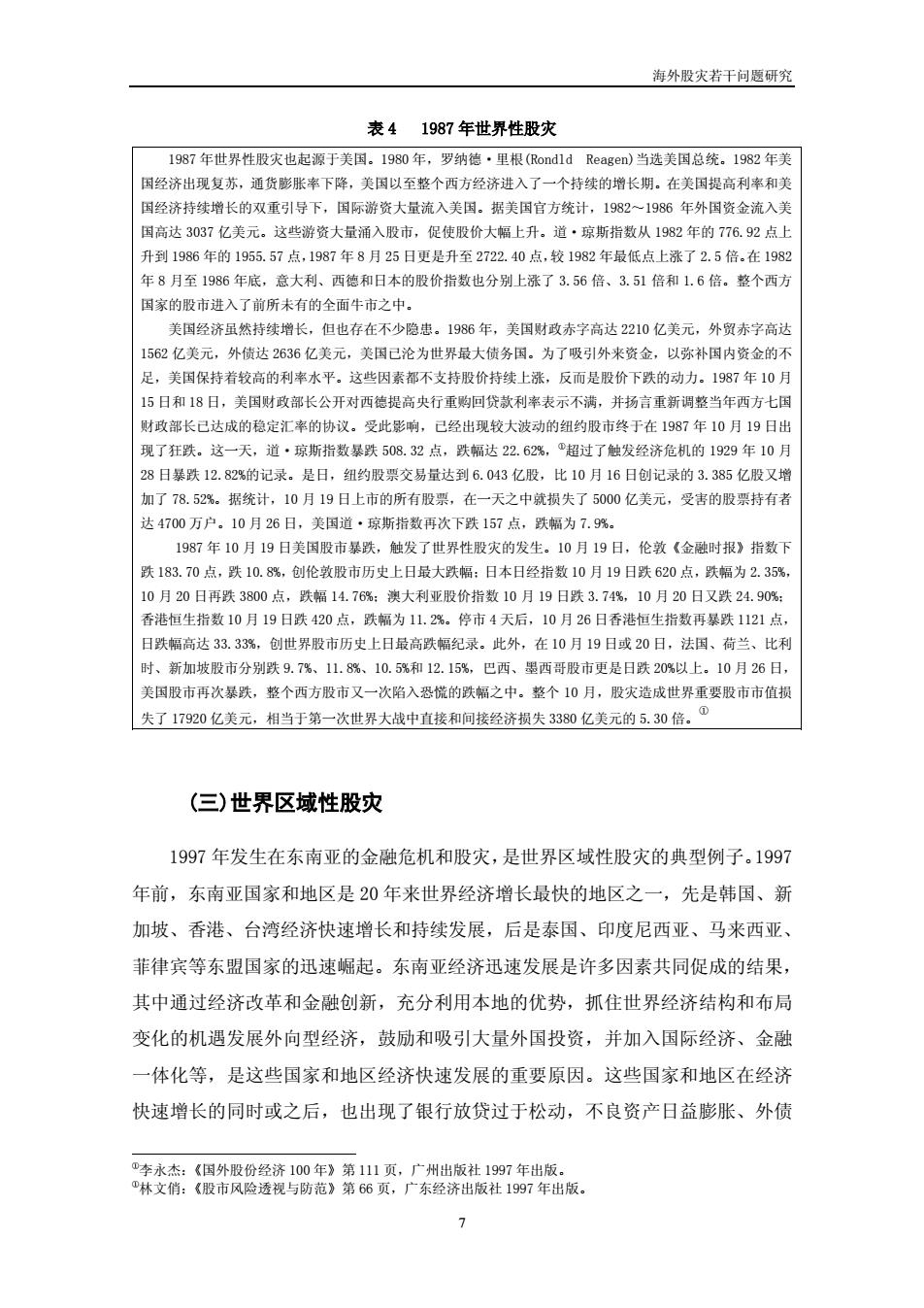

海外股灾若干问题研究 7 表 4 1987 年世界性股灾 1987 年世界性股灾也起源于美国。1980 年,罗纳德·里根(Rondld Reagen)当选美国总统。1982 年美 国经济出现复苏,通货膨胀率下降,美国以至整个西方经济进入了一个持续的增长期。在美国提高利率和美 国经济持续增长的双重引导下,国际游资大量流入美国。据美国官方统计,1982~1986 年外国资金流入美 国高达 3037 亿美元。这些游资大量涌入股市,促使股价大幅上升。道·琼斯指数从 1982 年的 776.92 点上 升到 1986 年的 1955.57 点,1987 年 8 月 25 日更是升至 2722.40 点,较 1982 年最低点上涨了 2.5 倍。在 1982 年 8 月至 1986 年底,意大利、西德和日本的股价指数也分别上涨了 3.56 倍、3.51 倍和 1.6 倍。整个西方 国家的股市进入了前所未有的全面牛市之中。 美国经济虽然持续增长,但也存在不少隐患。1986 年,美国财政赤字高达 2210 亿美元,外贸赤字高达 1562 亿美元,外债达 2636 亿美元,美国已沦为世界最大债务国。为了吸引外来资金,以弥补国内资金的不 足,美国保持着较高的利率水平。这些因素都不支持股价持续上涨,反而是股价下跌的动力。1987 年 10 月 15 日和 18 日,美国财政部长公开对西德提高央行重购回贷款利率表示不满,并扬言重新调整当年西方七国 财政部长已达成的稳定汇率的协议。受此影响,已经出现较大波动的纽约股市终于在 1987 年 10 月 19 日出 现了狂跌。这一天,道·琼斯指数暴跌 508.32 点,跌幅达 22.62%,① 超过了触发经济危机的 1929 年 10 月 28 日暴跌 12.82%的记录。是日,纽约股票交易量达到 6.043 亿股,比 10 月 16 日创记录的 3.385 亿股又增 加了 78.52%。据统计,10 月 19 日上市的所有股票,在一天之中就损失了 5000 亿美元,受害的股票持有者 达 4700 万户。10 月 26 日,美国道·琼斯指数再次下跌 157 点,跌幅为 7.9%。 1987 年 10 月 19 日美国股市暴跌,触发了世界性股灾的发生。10 月 19 日,伦敦《金融时报》指数下 跌 183.70 点,跌 10.8%,创伦敦股市历史上日最大跌幅;日本日经指数 10 月 19 日跌 620 点,跌幅为 2.35%, 10 月 20 日再跌 3800 点,跌幅 14.76%;澳大利亚股价指数 10 月 19 日跌 3.74%,10 月 20 日又跌 24.90%; 香港恒生指数 10 月 19 日跌 420 点,跌幅为 11.2%。停市 4 天后,10 月 26 日香港恒生指数再暴跌 1121 点, 日跌幅高达 33.33%,创世界股市历史上日最高跌幅纪录。此外,在 10 月 19 日或 20 日,法国、荷兰、比利 时、新加坡股市分别跌 9.7%、11.8%、10.5%和 12.15%,巴西、墨西哥股市更是日跌 20%以上。10 月 26 日, 美国股市再次暴跌,整个西方股市又一次陷入恐慌的跌幅之中。整个 10 月,股灾造成世界重要股市市值损 失了 17920 亿美元,相当于第一次世界大战中直接和间接经济损失 3380 亿美元的 5.30 倍。① (三)世界区域性股灾 1997 年发生在东南亚的金融危机和股灾,是世界区域性股灾的典型例子。1997 年前,东南亚国家和地区是 20 年来世界经济增长最快的地区之一,先是韩国、新 加坡、香港、台湾经济快速增长和持续发展,后是泰国、印度尼西亚、马来西亚、 菲律宾等东盟国家的迅速崛起。东南亚经济迅速发展是许多因素共同促成的结果, 其中通过经济改革和金融创新,充分利用本地的优势,抓住世界经济结构和布局 变化的机遇发展外向型经济,鼓励和吸引大量外国投资,并加入国际经济、金融 一体化等,是这些国家和地区经济快速发展的重要原因。这些国家和地区在经济 快速增长的同时或之后,也出现了银行放贷过于松动,不良资产日益膨胀、外债 ① 李永杰:《国外股份经济 100 年》第 111 页,广州出版社 1997 年出版。 ① 林文俏:《股市风险透视与防范》第 66 页,广东经济出版社 1997 年出版

海外股灾若干问题研究 加重、金融过分自由化等问题。这都为这次东南亚金融危机和股灾埋下了祸根。 一旦这些国家或地区竞争力下降,对外出口增长放慢,业已存在的问题就会日益 显性化和扩大化,就会使外国投资者丧失应有的信心。东南亚金融危机和股灾就 是在这种情况下爆发的。从东南亚金融危机和股灾的发生和演变的过程上看,可 分为四个波段,详见表5: 表5东南亚金融危机和股灾演变情况表 波段 具体情况 1997年2月,由于泰国房地产市场呆滞,累积了太多未偿还的房地产债务,泰国金融机构 出现了严重的现金周转问题,泰铢汇率发生波动:5月,泰国出现投资者纷纷抛售泰铢买进美 元的风波。泰国央行为了稳定汇率,抛出40亿美元买进泰铢,但无济于事。7月2日,泰国政 泰国泰铢暴 府被迫宣布泰铢与美元脱钩,实行浮动汇率制度。东南亚金融危机由此爆发,当天泰铢汇率下 贬触发 跌20%。①和泰国具有相同经济问题的菲律宾、印度尼西亚和马来西亚等国迅速受到泰铢贬值的 巨大冲击。7月11日,菲律宾宣布允许比索在更大范围内与美元兑换,当天比索贬值11.5%: 同一天,马亚西亚则通过提高银行利率阻止本币进一步贬值。7月14日,印度尼西亚宣布放弃 维持其货币与美元比价的努力,印尼盾7月2日至14日贬值了14%。 1997年,台湾外汇储备高达900亿美元,居当时世界第三位,且经济增长强劲,其经济背 景与其它东南亚国家和地区的情况完全不同,所以第一波段的东南亚金融危机未对台湾形成冲 击。但是,台湾当局为了构筑抵御危机冲击的堡垒,在10月17日采取了台币贬值的措施,台 币贬值0.98元,创下了1美元兑换29.5台币元的近10年来的新低,当天台湾股市大幅下挫 165.66点。10月22日,台币贬至30.45元兑1美元,台湾加权指数跌至7316.78点收市,跌 了301.67点。东南亚金融危机的进一步扩散,不仅使东南亚金融危机原发地陷入进一步的动 台币贬值, 荡之中,而且引起包括美国股市在内的全球其他股市大幅下挫。10月27日,美国道·琼斯指 股市下跌 数暴跌554.26点,成为美国股市历史上最大的日跌点数,暴跌迫使纽约证券交易所9年来首 次使用暂停交易制度。受此影响,东南亚股市再续跌势。10月28日,日本日经指数跌4.3%, 新加坡海峡时报指数跌7.6%,韩国汉城综合指数跌6.6%,马来西亚吉隆坡综合指数跌6.6%, 泰国曼谷综合指数跌6.3%。特别是香港恒生指数更是跌幅惊人,10月21日跌765.33点,22 日又跌1200点,28日再跌1400点,创香港股市历史上日最大下跌点数。这三次累计跌幅己超 过25%。 1997年11月,韩元汇价持续下挫,数家大企业资不抵债,陆续倒闭,与上半年比较,韩 危机重点转 元兑美元汇价己下跌了30%。其中11月20日韩国汇市开市半小时,韩元就狂跌10%,创下了 到韩国和日 1139韩元兑1美元的新低。①与此同时,日本金融危机进一步加深。11月,日本先后有三洋证 木 券公司、北海道拓殖银行、山一证券公司等破产或倒闭,日元兑美元跌破130元大关,较年初 下跌17.03%。受韩国和日本金融危机的影响,东南亚国家和地区的汇市和股市再次大幅波动。 1998年1月,东南亚金融危机的重心又转移到印度尼西亚。1月8日,印尼盾对美元的汇 印度尼西亚 价暴跌26%。1月12日,在印度尼西亚从事巨额投资业务的香港百富勤投资公司宣告清盘:同 货币再次巨 日,香港恒生指数暴跌773.58点,新加坡指数跌102.88点,台湾加权指数跌362点,日经指 幅贬值 数跌330.66点。1月15日香港恒生指数暴跌647.57点,跌幅为7.71%,②周边市场的股市也 应声下跌。直到1月底,东南亚金融危机和股灾恶化的势头才得以初步止住。 ①李罗力:《金融风禁:东南亚金融危机透视》第14页,贵州人民出版社1997年出版。 ②参见《证券时报》1997年10月20~23日有关新闻和信息报道。 ①参见《证券时报》1997年11月21~24日新闻报道。 ②参见香港《信报·财务新闻》1998年1月9日至21日有关汇市、股市行情信息资料

海外股灾若干问题研究 8 加重、金融过分自由化等问题。这都为这次东南亚金融危机和股灾埋下了祸根。 一旦这些国家或地区竞争力下降,对外出口增长放慢,业已存在的问题就会日益 显性化和扩大化,就会使外国投资者丧失应有的信心。东南亚金融危机和股灾就 是在这种情况下爆发的。从东南亚金融危机和股灾的发生和演变的过程上看,可 分为四个波段,详见表 5: 表 5 东南亚金融危机和股灾演变情况表 波段 具体情况 泰国泰铢暴 贬触发 1997 年 2 月,由于泰国房地产市场呆滞,累积了太多未偿还的房地产债务,泰国金融机构 出现了严重的现金周转问题,泰铢汇率发生波动;5 月,泰国出现投资者纷纷抛售泰铢买进美 元的风波。泰国央行为了稳定汇率,抛出 40 亿美元买进泰铢,但无济于事。7 月 2 日,泰国政 府被迫宣布泰铢与美元脱钩,实行浮动汇率制度。东南亚金融危机由此爆发,当天泰铢汇率下 跌 20%。①和泰国具有相同经济问题的菲律宾、印度尼西亚和马来西亚等国迅速受到泰铢贬值的 巨大冲击。7 月 11 日,菲律宾宣布允许比索在更大范围内与美元兑换,当天比索贬值 11.5%; 同一天,马亚西亚则通过提高银行利率阻止本币进一步贬值。7 月 14 日,印度尼西亚宣布放弃 维持其货币与美元比价的努力,印尼盾 7 月 2 日至 14 日贬值了 14%。 台币贬值, 股市下跌 1997 年,台湾外汇储备高达 900 亿美元,居当时世界第三位,且经济增长强劲,其经济背 景与其它东南亚国家和地区的情况完全不同,所以第一波段的东南亚金融危机未对台湾形成冲 击。但是,台湾当局为了构筑抵御危机冲击的堡垒,在 10 月 17 日采取了台币贬值的措施,台 币贬值 0.98 元,创下了 1 美元兑换 29.5 台币元的近 10 年来的新低,当天台湾股市大幅下挫 165.66 点。10 月 22 日,台币贬至 30.45 元兑 1 美元,台湾加权指数跌至 7316.78 点收市,跌 了 301.67 点。② 东南亚金融危机的进一步扩散,不仅使东南亚金融危机原发地陷入进一步的动 荡之中,而且引起包括美国股市在内的全球其他股市大幅下挫。10 月 27 日,美国道·琼斯指 数暴跌 554.26 点,成为美国股市历史上最大的日跌点数,暴跌迫使纽约证券交易所 9 年来首 次使用暂停交易制度。受此影响,东南亚股市再续跌势。10 月 28 日,日本日经指数跌 4.3%, 新加坡海峡时报指数跌 7.6%,韩国汉城综合指数跌 6.6%,马来西亚吉隆坡综合指数跌 6.6%, 泰国曼谷综合指数跌 6.3%。特别是香港恒生指数更是跌幅惊人,10 月 21 日跌 765.33 点,22 日又跌 1200 点,28 日再跌 1400 点,创香港股市历史上日最大下跌点数。这三次累计跌幅已超 过 25%。 危机重点转 到韩国和日 本 1997 年 11 月,韩元汇价持续下挫,数家大企业资不抵债,陆续倒闭,与上半年比较,韩 元兑美元汇价已下跌了 30%。其中 11 月 20 日韩国汇市开市半小时,韩元就狂跌 10%,创下了 1139 韩元兑 1 美元的新低。① 与此同时,日本金融危机进一步加深。11 月,日本先后有三洋证 券公司、北海道拓殖银行、山一证券公司等破产或倒闭,日元兑美元跌破 130 元大关,较年初 下跌 17.03%。受韩国和日本金融危机的影响,东南亚国家和地区的汇市和股市再次大幅波动。 印度尼西亚 货币再次巨 幅贬值 1998 年 1 月,东南亚金融危机的重心又转移到印度尼西亚。1 月 8 日,印尼盾对美元的汇 价暴跌 26%。1 月 12 日,在印度尼西亚从事巨额投资业务的香港百富勤投资公司宣告清盘;同 日,香港恒生指数暴跌 773.58 点,新加坡指数跌 102.88 点,台湾加权指数跌 362 点,日经指 数跌 330.66 点。1 月 15 日香港恒生指数暴跌 647.57 点,跌幅为 7.71%,② 周边市场的股市也 应声下跌。直到 1 月底,东南亚金融危机和股灾恶化的势头才得以初步止住。 ①李罗力:《金融风暴:东南亚金融危机透视》第 14 页,贵州人民出版社 1997 年出版。 ② 参见《证券时报》1997 年 10 月 20~23 日有关新闻和信息报道。 ① 参见《证券时报》1997 年 11 月 21~24 日新闻报道。 ② 参见香港《信报·财务新闻》1998 年 1 月 9 日至 21 日有关汇市、股市行情信息资料