第四章 油菜 第一节概述 一、油菜生产概况 (一)油菜生产的国民经济意义 油菜是我国主要油料作物之一,历年的种植面积都占全国油料作物总种植面积的30% 以上:产量则占主要食用植物油总产量的35%以上。油菜籽富含油分。我国生产的油菜籽 平均含油率为39一42%左右:油菜籽加工出油率达39%以上。菜籽油营养丰富,含有大量 的脂肪酸和多种维生素。菜籽油是我国长江流域地区和北方一些地区人民主要的食用油。 菜籽油在工业上,医药生产上也有广泛的用途。它是制造各种涂料、油漆、肥皂、 化妆品、机械润滑油、合成橡胶、人造纤维、鞣皮剂以及甘油、药膏等工业产品的原料。 在我国植物油脂原料、半成品、成品出口中,菜籽和菜籽油也占有重要地位。在国外,菜 籽油可以用作制造人造黄油。 油菜籽榨油后的菜籽饼,一般占其原料的60%左右,含纯氮4.6%、磷2.5%、钾1.4%, 是肥效优良的综合性肥料。油菜还是很好的绿肥作物。油菜在生长过程中,落叶、落花和 残根中也含较多的氮、磷、钾元素,可以提高土壤肥力,在轮作中具有重要地位。 菜籽饼含有30%左右的粗蛋白,10%以上的粗脂肪,但含有某些有毒物质,经加工处 理后,可作为家畜的精饲料。油菜的果壳和新鲜茎叶中亦含有丰富的粗蛋白,粗脂肪及其 他碳水化合物,又都是营养价值较好的青饲料。 油菜为我国主要蜜源作物中播种面积最大的作物。油菜产区大力发展养蜂事业,不但 能为国家增产蜂蜜,还能辅助油莱传粉,对油菜的增产也有很大的促进作用。 油菜在作物轮作复种中占有重要的地位。它是新垦地、休闲地,盐碱地的先锋作物。 早熟春油菜还是高海拔,高纬度地区不可代替的油料作物。自20世纪60年代以来,油菜 在世界范围内迅速发展,己成为四大油料作物(大豆、向阳葵、油菜、花生)之一。 (二)油菜生产概况 1.世界油菜生产情况 近半个世纪以来,油菜作为主要的植物油源和饲料源,发展速度很快。有关资料统计, 1950一1980年30年间,世界油菜总产量增长148%:而1980一1993年又增长1.6倍, 远高于同期大豆、花生、向日葵的增长速度。1984一1985年世界菜籽油产量为574万吨, 占食用植物油的14%,居第三位:1995年菜籽油产量达1040万吨,占食用植物油的21.3%, 居第二位,仅次于大豆。 1980年至1992年的世界油菜生产,面积增长77.0%,总产增长147.25%,单产提高 39.5%。至1992年,油菜生产发展最快的国家有中国、印度、德国和英国,1992年这四 个国家油菜种植面积依次比1980年增长59.2%、118.8%、288.0%、353.8%:总产依次增长 164

164 第四章 油 菜 第一节 概述 一、油菜生产概况 (一)油菜生产的国民经济意义 油菜是我国主要油料作物之一,历年的种植面积都占全国油料作物总种植面积的 30% 以上;产量则占主要食用植物油总产量的 35%以上。油菜籽富含油分。我国生产的油菜籽 平均含油率为 39 一 42%左右;油菜籽加工出油率达 39%以上。菜籽油营养丰富,含有大量 的脂肪酸和多种维生素。菜籽油是我国长江流域地区和北方一些地区人民主要的食用油。 菜籽油在工业上,医药生产上也有广泛的用途。它是制造各种涂料、油漆 、肥皂、 化妆品、机械润滑油、合成橡胶、人造纤维、鞣皮剂以及甘油、药膏等工业产品的原料。 在我国植物油脂原料、半成品、成品出口中,菜籽和菜籽油也占有重要地位。在国外,菜 籽油可以用作制造人造黄油。 油菜籽榨油后的菜籽饼,一般占其原料的 60%左右,含纯氮 4.6%、磷 2.5%、钾 1.4%, 是肥效优良的综合性肥料。油菜还是很好的绿肥作物。油菜在生长过程中,落叶、落花和 残根中也含较多的氮、磷、钾元素,可以提高土壤肥力,在轮作中具有重要地位。 菜籽饼含有 30%左右的粗蛋白,10%以上的粗脂肪,但含有某些有毒物质,经加工处 理后,可作为家畜的精饲料。油菜的果壳和新鲜茎叶中亦含有丰富的粗蛋白,粗脂肪及其 他碳水化合物,又都是营养价值较好的青饲料。 油菜为我国主要蜜源作物中播种面积最大的作物。油菜产区大力发展养蜂事业,不但 能为国家增产蜂蜜,还能辅助油菜传粉,对油菜的增产也有很大的促进作用。 油菜在作物轮作复种中占有重要的地位。它是新垦地、休闲地,盐碱地的先锋作物。 早熟春油菜还是高海拔,高纬度地区不可代替的油料作物。自 20 世纪 60 年代以来,油菜 在世界范围内迅速发展,已成为四大油料作物 (大豆、向阳葵、油菜、花生)之一。 (二)油菜生产概况 1. 世界油菜生产情况 近半个世纪以来,油菜作为主要的植物油源和饲料源,发展速度很快。有关资料统计, 1950 一 1980 年 30 年间,世界油菜总产量增长 148%;而 1980 一 1993 年又增长 1.6 倍, 远高于同期大豆、花生、向日葵的增长速度。1984 一 1985 年世界菜籽油产量为 574 万吨, 占食用植物油的 14%,居第三位;1995 年菜籽油产量达 1040 万吨,占食用植物油的 21.3%, 居第二位,仅次于大豆。 1980 年至 1992 年的世界油菜生产,面积增长 77.0%,总产增长 147.25%,单产提高 39.5%。至 1992 年,油菜生产发展最快的国家有中国、印度、德国和英国,1992 年这四 个国家油菜种植面积依次比 1980 年增长 59.2%、118.8%、288.0%、353.8%;总产依次增长

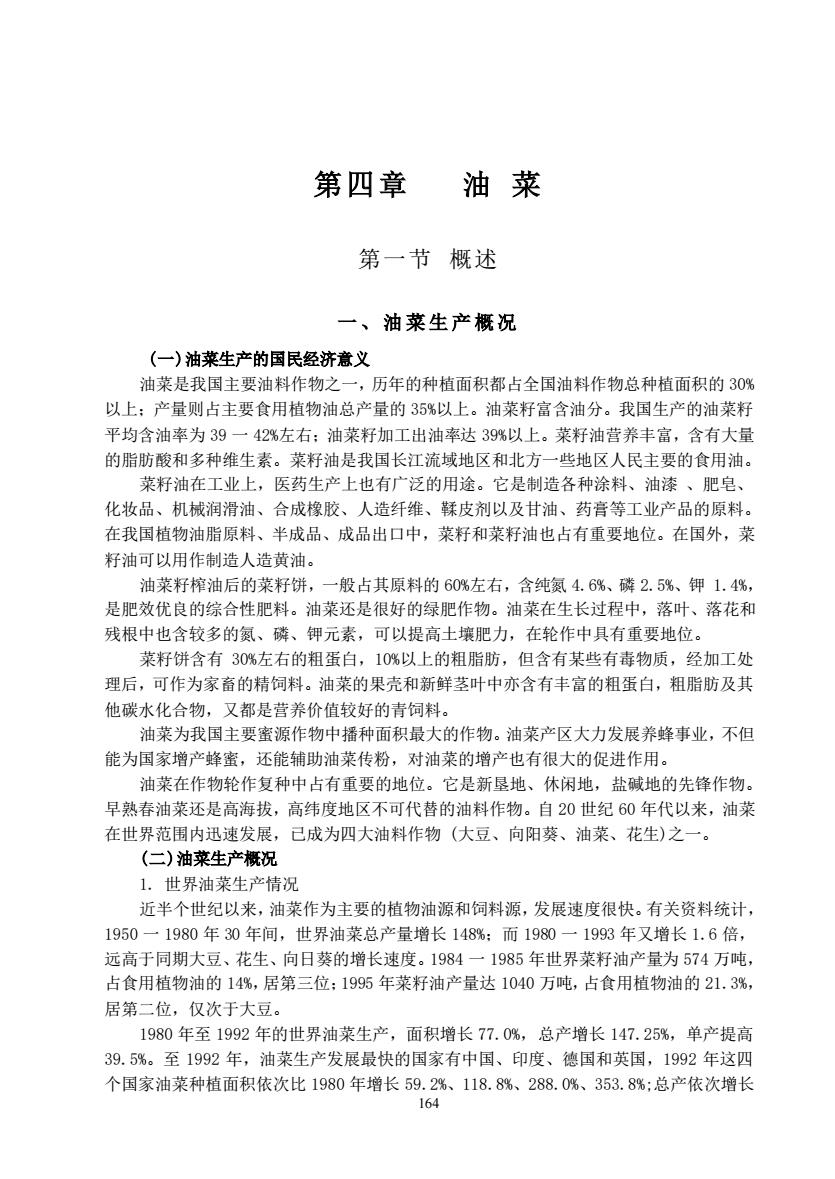

220.6%、210.4%、266.3%、370.5%。1992年世界栽培面积最大的国家依次为印度、中国、 加拿大、德国、法国和英国。总产量最高的国家依次为中国、印度、加拿大、德国、法国、 英国。单产最高国家依次为荷兰、英国、法国、德国、捷克、丹麦、奥地利(表4-1)。 表4-1世界油菜籽面积和产量(1992年) 国家 收获面积(万公顷) 单产(kg/公顷) 总产量(万吨) 世界总计 2069.4 1263 2614.4 中因 597.6 1281 765.3 孟加拉国 33.2 672 22.3 印度 706.5 849 600 韩国 0.3 1786 0.5 巴基斯坦 32.0 719 23.0 埃塞俄比亚 15.0 540 8.1 加拿大 290.0 1272 369 美国 5.7 1404 8 阿根廷 4.0 1675 6.7 智利 3.2 1955 6.2 奥地利 5.2 2208 11.5 捷克 16.8 2560 43 丹麦 18.0 2389 43 芬兰 7.2 1417 10.2 法国 67.2 2707 181.9 德国 100.1 2587 259 荷兰 0.4 3260 1.4 波兰 40.5 1872 75.8 瑞典 12.6 1905 24 英因 42.2 2841 120 澳大利亚 10.3 1505 15.5 *引自FA0 Quarterly】 Bulletin of Statisties,1,1993 油菜生产在全世界迅速发展的主要原因有以下几个方面。 (1)育成并推广了高产优质新品种。60年代育成了低芥酸单低品种,70年代育成了 低芥酸、低硫苷的双低品种,80年代末又育成了优质杂交品种,大大改善了油菜品质并 提高产量,经济效益得到增加。 (2)改进了栽培技术。增加施肥量是提高油菜单产的重要措施,特别是化肥施用量 的快速增加,此外,化学除草剂,生长调节剂及防治病虫药剂的使用,大大提高了油菜产 量。 (3)机械化的发展。目前美国、加拿大和欧洲各国的油菜生产都采用了机械化操作, 从播种、施肥、中耕、喷药到收获、脱粒等均使用机械,大大提高了生产效率。特别是种 粮机械可以用于油菜,一机多用,降低了生产成本。 (4)油菜新用途的开发,由于科学技术的进步,油菜的新用途开发日新月异,综合 利用使附加值提高,经济价值倍增。 2.中国油菜生产情况 165

165 220.6%、210.4%、266.3%、370.5%。1992 年世界栽培面积最大的国家依次为印度、中国、 加拿大、德国、法国和英国。总产量最高的国家依次为中国、印度、加拿大、德国、法国、 英国。单产最高国家依次为荷兰、英国、法国、德国、捷克、丹麦、奥地利(表 4-1)。 表 4-1 世界油菜籽面积和产量(1992 年) 国家 收获面积(万公顷) 单产(kg/公顷) 总产量(万吨) 世界总计 2069.4 1263 2614.4 中国 597.6 1281 765.3 孟加拉国 33.2 672 22.3 印度 706.5 849 600 韩国 0.3 1786 0.5 巴基斯坦 32.0 719 23.0 埃塞俄比亚 15.0 540 8.1 加拿大 290.0 1272 369 美国 5.7 1404 8 阿根廷 4.0 1675 6.7 智利 3.2 1955 6.2 奥地利 5.2 2208 11.5 捷克 16.8 2560 43 丹麦 18.0 2389 43 芬兰 7.2 1417 10.2 法国 67.2 2707 181.9 德国 100.1 2587 259 荷兰 0.4 3260 1.4 波兰 40.5 1872 75.8 瑞典 12.6 1905 24 英国 42.2 2841 120 澳大利亚 10.3 1505 15.5 *引自 FAO Quarterly Bulletin of Statisties,1,1993。 油菜生产在全世界迅速发展的主要原因有以下几个方面。 (1)育成并推广了高产优质新品种。60 年代育成了低芥酸单低品种,70 年代育成了 低芥酸、低硫苷的双低品种,80 年代末又育成了优质杂交品种,大大改善了油菜品质并 提高产量,经济效益得到增加。 (2)改进了栽培技术。增加施肥量是提高油菜单产的重要措施,特别是化肥施用量 的快速增加,此外,化学除草剂,生长调节剂及防治病虫药剂的使用,大大提高了油菜产 量。 (3)机械化的发展。目前美国、加拿大和欧洲各国的油菜生产都采用了机械化操作, 从播种、施肥、中耕、喷药到收获、脱粒等均使用机械,大大提高了生产效率。特别是种 粮机械可以用于油菜,一机多用,降低了生产成本。 (4)油菜新用途的开发,由于科学技术的进步,油菜的新用途开发日新月异,综合 利用使附加值提高,经济价值倍增。 2. 中国油菜生产情况

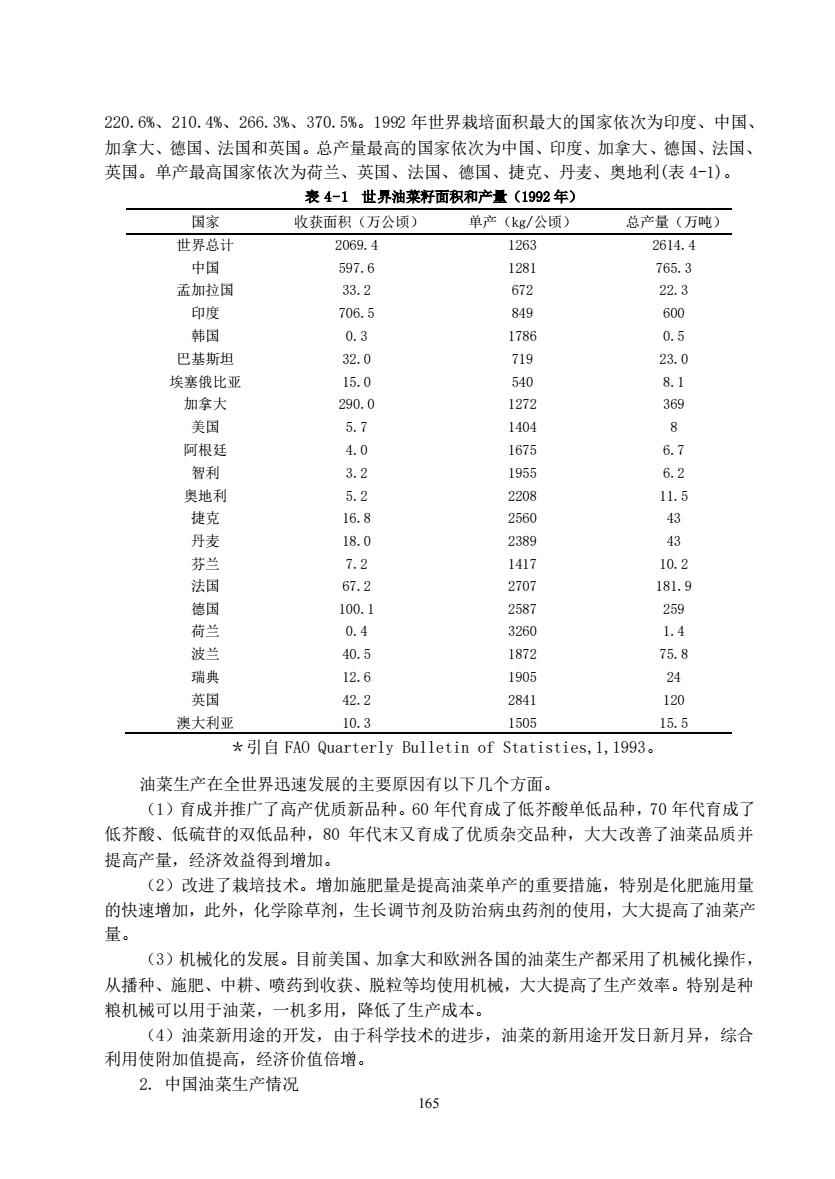

油菜作为我国的主要油料作物,新中国建立以来,油菜生产发展很快。我国曾在1934 年油菜籽总产量达到190.7万吨的较高产量,此后由于连年战争的破坏,产量下降,至 1949年仅有7.34万吨。1949年以后生产逐渐恢复,50年代年均总产量88.6万吨,但60 年代减少至78.5万吨,70年代又增加到104.6万吨,其中1979年的总产量达到240.2 万吨,首次超出1934年。80年代是我国油菜生产快速增长期,年均总产量491.7万吨, 而且在1980年总产量跃居世界第一位。进入90年代,油菜生产仍保持持续增长的势头, 1990年一1995年年均总产量达到771.0万吨,比1934年增长3.42倍,比80年代又增加 279.3万吨,增长48.4%,我国并且在1992年超过了世界平均单产水平。至1995年,我 国油菜生产面积发展到690.7万公顷,总产为977.7万吨,单产为1414.05kg/公顷。 1985年至1995年近十年的油菜生产,以长江中游的湖北、湖南、江西和西北地区的 新疆、青海、甘肃,以及河南,贵州等省区发展较快。但是原来面积较大,产量水平较高 的川、苏、浙、皖等省,十年来面积和产量变动不大,浙江甚至还有所下降。从1995年 资料看,总产量在60万吨以上的有湖北、安徽、四川、江苏、湖南、江西等省:种植面 积在50万公顷以上的有安徽、江西、四川、湖北、湖南、江苏:单产较高的省市是江苏、 上海、贵州、湖北、四川、浙江、河南等(表4-2)。 表4-21985~1995年我国主产省油莱生产增长比较 总产量(万吨) 单产(kg/公顷) 播种面积(万公顷) 1995年比1985年增长(%) 1985 1995 1985 1995 1985 1995 总产 单产 面积 上海 15.4 15.5 2190 1975 7.03 7.84 0.65 -9.79 11.57 江苏 78.1 109.5 1650 2064 44025 53.07 49.79 25.09 20.07 浙江 42.6 47.3 1560 1599 27.37 29.59 11.03 2.50 8.09 安徽 107.9 141.6 1880 1428 77.79 99.11 81.23 8.48 27.41 江西 15.7 69 645 798 24.59 86.41 339.49 28.72 151.36 河南 21.8 43.5 1185 1585 18.00 27.44 104.22 33.80 52.44 湖北 41.1 146.2 1140 1742 36.14 83.88 255.72 52.80 132.10 湖南 84.3 91.3 1005 1195 84.08 76.33 166.18 18.96 123.92 四川 122.8 139.1 1455 1633 83.98 85.17 13.27 12.27 1.42 贵州 27.9 53.1 885 1814 81.71 40.41 90.82 48.47 27.42 陕西 16.4 25.4 1440 1498 11.87 16.98 54.88 4.06 29.27 甘肃 7.1 15.2 1080 1258 6.60 12.10 114.08 16.52 83.88 青海 9.6 15.8 1050 1092 9.09 14.48 64.58 4.00 59.20 新疆 7.8 15.1 810 1161 8.98 13.01 106.85 43.33 44.88 全国 560.7 977.7 1245 1414 449.42 690.72 74.37 13.61 53.59 我国油菜生产发展的主要原因,除了油菜在人民生活及农牧业生产中占有的重要地位 之外,还因为油菜广泛的生产适应性。油菜可在不同的气候带实行春播和秋播。与各种作 物轮作换茬,间作套种,在一年一熟或一年多熟制地均可种植。特别是在我国亚热带稻作 区,实行水稻,油菜两熟或三熟栽培,充分利用光热和土壤资源,不仅可促进水稻增产, 还可用地养地,全年增收,这是油菜的最大优势。 我国油菜生产发展的主要特点是:种植面积发展较快:自60年代起大力推广种植了 甘蓝型油菜以及南方三熟制油菜,北方冬油菜:70年代以来迅速推广种植优质油菜和杂 166

166 油菜作为我国的主要油料作物,新中国建立以来,油菜生产发展很快。我国曾在 1934 年油菜籽总产量达到 190.7 万吨的较高产量,此后由于连年战争的破坏,产量下降,至 1949 年仅有 7.34 万吨。1949 年以后生产逐渐恢复,50 年代年均总产量 88.6 万吨,但 60 年代减少至 78.5 万吨,70 年代又增加到 104.6 万吨,其中 1979 年的总产量达到 240.2 万吨,首次超出 1934 年。80 年代是我国油菜生产快速增长期,年均总产量 491.7 万吨, 而且在 1980 年总产量跃居世界第一位。进入 90 年代,油菜生产仍保持持续增长的势头, 1990 年—1995 年年均总产量达到 771.0 万吨,比 1934 年增长 3.42 倍,比 80 年代又增加 279.3 万吨,增长 48.4%,我国并且在 1992 年超过了世界平均单产水平。至 1995 年,我 国油菜生产面积发展到 690.7 万公顷,总产为 977.7 万吨,单产为 1414.05kg/公顷。 1985 年至 1995 年近十年的油菜生产,以长江中游的湖北、湖南、江西和西北地区的 新疆、青海、甘肃,以及河南,贵州等省区发展较快。但是原来面积较大,产量水平较高 的川、苏、浙、皖等省,十年来面积和产量变动不大,浙江甚至还有所下降。从 1995 年 资料看,总产量在 60 万吨以上的有湖北、安徽、四川、江苏、湖南、江西等省;种植面 积在 50 万公顷以上的有安徽、江西、四川、湖北、湖南、江苏;单产较高的省市是江苏、 上海、贵州、湖北、四川、浙江、河南等(表 4-2)。 表 4-2 1985~1995 年我国主产省油菜生产增长比较 总产量(万吨) 单产(kg/公顷) 播种面积(万公顷) 1995 年比 1985 年增长(%) 1985 1995 1985 1995 1985 1995 总产 单产 面积 上海 15.4 15.5 2190 1975 7.03 7.84 0.65 -9.79 11.57 江苏 78.1 109.5 1650 2064 44025 53.07 49.79 25.09 20.07 浙江 42.6 47.3 1560 1599 27.37 29.59 11.03 2.50 8.09 安徽 107.9 141.6 1880 1428 77.79 99.11 81.23 8.48 27.41 江西 15.7 69 645 798 24.59 86.41 339.49 28.72 151.36 河南 21.8 43.5 1185 1585 18.00 27.44 104.22 33.80 52.44 湖北 41.1 146.2 1140 1742 36.14 83.88 255.72 52.80 132.10 湖南 84.3 91.3 1005 1195 84.08 76.33 166.18 18.96 123.92 四川 122.8 139.1 1455 1633 83.98 85.17 13.27 12.27 1.42 贵州 27.9 53.1 885 1814 81.71 40.41 90.82 48.47 27.42 陕西 16.4 25.4 1440 1498 11.87 16.98 54.88 4.06 29.27 甘肃 7.1 15.2 1080 1258 6.60 12.10 114.08 16.52 83.88 青海 9.6 15.8 1050 1092 9.09 14.48 64.58 4.00 59.20 新疆 7.8 15.1 810 1161 8.98 13.01 106.85 43.33 44.88 全国 560.7 977.7 1245 1414 449.42 690.72 74.37 13.61 53.59 我国油菜生产发展的主要原因,除了油菜在人民生活及农牧业生产中占有的重要地位 之外,还因为油菜广泛的生产适应性。油菜可在不同的气候带实行春播和秋播。与各种作 物轮作换茬,间作套种,在一年一熟或一年多熟制地均可种植。特别是在我国亚热带稻作 区,实行水稻,油菜两熟或三熟栽培,充分利用光热和土壤资源,不仅可促进水稻增产, 还可用地养地,全年增收,这是油菜的最大优势。 我国油菜生产发展的主要特点是:种植面积发展较快;自 60 年代起大力推广种植了 甘蓝型油菜以及南方三熟制油菜,北方冬油菜;70 年代以来迅速推广种植优质油菜和杂

交油菜:在栽培技术上,发展和提高了精耕细作传统,推广了育苗移栽技术,并研究总结 出培育壮苗,合理密植,合理施肥,防治病虫以及“冬发”、“秋发”等先进技术,促进了 油菜单产的提高,但是同欧洲一些高产国家相比,我国还存在生产机械化水平不高,施肥 水平较低,优质品种面积相对较小(占油菜总面积的20%左右),油菜产品的加工利用还 存在差距等问题。 3.西藏油菜生产情况 油菜是西藏的主要经济作物,也是西藏的传统作物之一,发展油菜生产对促进西藏农 业生产、发展商品经济、改善人民生活、发展牧业都有重要的作用。 油菜在西藏种植的历史悠久,分布范围广泛,品种资源丰富,是适宜本地气候条件的 作物。油菜作为栽培品种有白菜型油菜(Brassica Campestris)、芥菜型油菜(Bjuncea) 和甘蓝型油菜(B.napus),常年播种面积占全自治区农作物总播种面积的5%左右,在区 内经济作物中占首位,西藏主要种植白菜型春油菜,约占油菜播种面积的80-85%:芥菜 型油菜也有一定的面积,约占总面积的5-20%:70年代引进甘蓝型春油菜,己有一定面积 栽培。 西藏油菜具有抗寒、抗旱、不耐瘠薄,含油量高,芥酸含量也高等特点。含油量大部 分在45%左右,有的品种高达51.19%。芥酸含量绝大多数在35一50%变幅内,最高达56.73%。 高芥酸作为工业用油有很大价值。 油菜在人民生活中也是不可缺少的作物,随着生活水平的提高,藏族人民由食用糌粑 和肉类逐渐向糌粑、肉、菜、米、面相结合的方面发展,所以菜油的用量也越来越多。另 外,藏族人民喜欢吃用菜油炸的各种各样的饼子、所以油菜在人民生活中也占有重要的地 位。除此之外,菜籽油是西藏高原地区特殊的护肤品,涂在面部,可以保护皮肤,防止日 光曝晒。 西藏油菜生产在不同年代具有不同的特点: 50年代西藏油菜播种面积为4.84千公顷,占总面积的3.46%,总产量2610吨,单产 540kg/公顷,平均每人2.1kg。 60年代西藏民主改革的胜利,社会制度的变化,使群众的生产积极性空前高涨,有 力地促进了油菜生产的发展,播种面积增至5.71千公顷,占总面积的3.16%,总产量为 4803.5吨,单产量841.5kg/公顷,平均每人3.54kg。 60年代初,立足西藏高原生产实际,进行了西藏油菜地方品种的搜集和整理,并采 用混合选择,系统选择的方法,于60年代育成了西藏的第一批油菜良种,如曲水大粒、 帕当油菜等,这批品种均比原农家品种生长整齐,成熟一致,千粒重高,产量高,并保持 了原农家品种对高原特殊生态环境的适应性。 70年代是西藏农业生产大发展、农作物良种利用水平较高的年代,在社会主义改造 和集体经营制度下,西藏油莱生产也得到发展,以农田水利基本建设为中心的改造低产田 的群众运动,改善了生产条件,推广运用新式农机具和农业技术,施用化学肥料,提高了 生产水平。油菜生产的发展对油菜品种提出了新的要求,60年代选育的品种得到了推广 应用。70年代,油菜播种面积达8.17千公顷,占总面积的3.92%,总产量8286.22吨, 单产1014kg/公顷,平均每人4.87kg。 80年代农村经济体制改革的不断发展,群众的积极性又进一步调动起来,发展农业 167

167 交油菜;在栽培技术上,发展和提高了精耕细作传统,推广了育苗移栽技术,并研究总结 出培育壮苗,合理密植,合理施肥,防治病虫以及“冬发”、“秋发”等先进技术,促进了 油菜单产的提高,但是同欧洲一些高产国家相比,我国还存在生产机械化水平不高,施肥 水平较低,优质品种面积相对较小(占油菜总面积的 20%左右),油菜产品的加工利用还 存在差距等问题。 3. 西藏油菜生产情况 油菜是西藏的主要经济作物,也是西藏的传统作物之一,发展油菜生产对促进西藏农 业生产、发展商品经济、改善人民生活、发展牧业都有重要的作用。 油菜在西藏种植的历史悠久,分布范围广泛,品种资源丰富,是适宜本地气候条件的 作物。油菜作为栽培品种有白菜型油菜(Brassica Campestris)、芥菜型油菜(Bjuncea) 和甘蓝型油菜(B.napus),常年播种面积占全自治区农作物总播种面积的 5%左右,在区 内经济作物中占首位,西藏主要种植白菜型春油菜,约占油菜播种面积的 80-85%;芥菜 型油菜也有一定的面积,约占总面积的 5-20%;70 年代引进甘蓝型春油菜,已有一定面积 栽培。 西藏油菜具有抗寒、抗旱、不耐瘠薄,含油量高,芥酸含量也高等特点。含油量大部 分在45%左右,有的品种高达51.19%。芥酸含量绝大多数在35—50%变幅内,最高达56.73%。 高芥酸作为工业用油有很大价值。 油菜在人民生活中也是不可缺少的作物,随着生活水平的提高,藏族人民由食用糌粑 和肉类逐渐向糌粑、肉、菜、米、面相结合的方面发展,所以菜油的用量也越来越多。另 外,藏族人民喜欢吃用菜油炸的各种各样的饼子、所以油菜在人民生活中也占有重要的地 位。除此之外,菜籽油是西藏高原地区特殊的护肤品,涂在面部,可以保护皮肤,防止日 光曝晒。 西藏油菜生产在不同年代具有不同的特点: 50 年代西藏油菜播种面积为 4.84 千公顷,占总面积的 3.46%,总产量 2610 吨,单产 540kg/公顷,平均每人 2.1kg。 60 年代西藏民主改革的胜利,社会制度的变化,使群众的生产积极性空前高涨,有 力地促进了油菜生产的发展,播种面积增至 5.71 千公顷,占总面积的 3.16%,总产量为 4803.5 吨,单产量 841.5kg/公顷,平均每人 3.54kg。 60 年代初,立足西藏高原生产实际,进行了西藏油菜地方品种的搜集和整理,并采 用混合选择,系统选择的方法,于 60 年代育成了西藏的第一批油菜良种,如曲水大粒、 帕当油菜等,这批品种均比原农家品种生长整齐,成熟一致,千粒重高,产量高,并保持 了原农家品种对高原特殊生态环境的适应性。 70 年代是西藏农业生产大发展、农作物良种利用水平较高的年代,在社会主义改造 和集体经营制度下,西藏油菜生产也得到发展,以农田水利基本建设为中心的改造低产田 的群众运动,改善了生产条件,推广运用新式农机具和农业技术,施用化学肥料,提高了 生产水平。油菜生产的发展对油菜品种提出了新的要求,60 年代选育的品种得到了推广 应用。70 年代,油菜播种面积达 8.17 千公顷,占总面积的 3.92%,总产量 8286.22 吨, 单产 1014kg/公顷,平均每人 4.87kg。 80 年代农村经济体制改革的不断发展,群众的积极性又进一步调动起来,发展农业

生产“一靠政策,二靠科学”的思想己被广大群众所接受。80年代油菜播种面积达10.47 千公顷,占总面积的4.91%,总产12523.3吨。单产2695.5kg/公顷,平均每人6.21kg 80年代与50年代相比,面积仅增加了1.2倍,但总产量增加了3.8倍,其主要原因 是: 一是积极推广了科学技术,不断地增加了投入,有力地促进了单位面积产量的提高: 二是由于油菜优良品种的推广,能充分利用高原的光热资源,避免或减少了自然灾害 的影响,获得较高的产量。目前生产利用的油菜良种增产效果十分显著,增产幅度高达 58.6%,特别是江孜县,油菜良种利用较为突出。据1985年考察统计,全县1.33千公顷 油菜,良种就占一半,是西藏油菜良种利用率最高,总体效益最显著的县,增产幅度为 46.6%,总增加量664吨。从全自治区的良种利用来看,油菜良种增产幅度最大。上述结 果表明,只要不断地改善生产条件,扩大现有良种种植面积,逐步更换当地农家品种,采 用先进栽培技术,改混播为单播,提高油菜的单位面积产量,就会取得更好的经济效益。 1978年,江孜县农试场在试验地上获得每公顷5089.5kg的好收成。1979年西藏自治 区农科所栽培试验,创每公顷6168kg的高产记录,说明西藏油菜生产潜力巨大,是全国 最为理想的油菜生产基地之一。 二、我国油菜的分布与区划 (一)我国油菜的分布 油菜抗逆性强,适应范围广。在我国从南到北,从平川到高原几乎都有油菜的分布。 但综合起来,可以概括地分为冬油菜区和春油菜区两个大区。其分布区域及界线与我国冬、 春小麦的区域界线基本一致。 1.冬油菜区我国油菜以冬油菜为主,分布以长江流域为中心。包括华北长城以南 及黄河中下游地区、四川盆地、云贵高原、华南沿海诸省、陕西省关中平原和渭北高原、 甘肃省及成都以南以及新疆的南部地区:其面积约占全国油菜总面积的85%左右,产量则 占全国油菜籽总产量的90%以上。 本区除华南、华北诸省以及山东省、河南省外,其余地区都是我国油菜的重要产区, 尤以四川省最为重要。 四川省油菜种植面积在全国最大,约占全国总面积的15%左右,产量则占全国的20% 左右。 我国冬油菜区分为华北关中、长江中下游,四川盆地,云贵高原和华南沿海五个亚区。 我国北方冬油菜区即华北关中冬油菜亚区。本亚区包括甘肃省东南部,陕西省秦岭以北, 山西省中南部,北京市和河北省长城以南,安微和江苏省淮河以北,河南省淮河和桐柏山 以北以及山东省。以陕西关中平原油菜栽培历史悠久。该区冬春雨雪少,温度偏低。油菜 与冬小麦等作物轮作。品种多为冬性强,根系发达的白莱型和甘蓝型油菜。陕南汉中,安 康地区油菜面积和产量均多于关中,为主产区,主要是甘蓝型油菜。 2.春油菜区春油菜目前主要分布于我国冬季气候寒冷,油菜不能安全越冬的西北 高原,青藏高原,华北长城一带及东北地区。栽培面积约占全国的15%,产量仅占10%左 右。春油菜区根据各地的自然条件,作物分布、栽培制度及其生产特点,又可分为以下三 个亚区: 168

168 生产“一靠政策,二靠科学”的思想己被广大群众所接受。80 年代油菜播种面积达 10.47 千公顷,占总面积的 4.91%,总产 12523.3 吨。单产 2695.5kg/公顷,平均每人 6.21kg。 80 年代与 50 年代相比,面积仅增加了 1.2 倍,但总产量增加了 3.8 倍,其主要原因 是: 一是积极推广了科学技术,不断地增加了投入,有力地促进了单位面积产量的提高; 二是由于油菜优良品种的推广,能充分利用高原的光热资源,避免或减少了自然灾害 的影响,获得较高的产量。目前生产利用的油菜良种增产效果十分显著,增产幅度高达 58.6%,特别是江孜县,油菜良种利用较为突出。据 1985 年考察统计,全县 1.33 千公顷 油菜,良种就占一半,是西藏油菜良种利用率最高,总体效益最显著的县,增产幅度为 46.6%,总增加量 664 吨。从全自治区的良种利用来看,油菜良种增产幅度最大。上述结 果表明,只要不断地改善生产条件,扩大现有良种种植面积,逐步更换当地农家品种,采 用先进栽培技术,改混播为单播,提高油菜的单位面积产量,就会取得更好的经济效益。 1978 年,江孜县农试场在试验地上获得每公顷 5089.5kg 的好收成。1979 年西藏自治 区农科所栽培试验,创每公顷 6168kg 的高产记录,说明西藏油菜生产潜力巨大,是全国 最为理想的油菜生产基地之一。 二、我国油菜的分布与区划 (一)我国油菜的分布 油菜抗逆性强,适应范围广。在我国从南到北,从平川到高原几乎都有油菜的分布。 但综合起来,可以概括地分为冬油菜区和春油菜区两个大区。其分布区域及界线与我国冬、 春小麦的区域界线基本一致。 1. 冬油菜区 我国油菜以冬油菜为主,分布以长江流域为中心。包括华北长城以南 及黄河中下游地区、四川盆地、云贵高原、华南沿海诸省、陕西省关中平原和渭北高原、 甘肃省及成都以南以及新疆的南部地区;其面积约占全国油菜总面积的 85%左右,产量则 占全国油菜籽总产量的 90%以上。 本区除华南、华北诸省以及山东省、河南省外,其余地区都是我国油菜的重要产区, 尤以四川省最为重要。 四川省油菜种植面积在全国最大,约占全国总面积的 15%左右,产量则占全国的 20% 左右。 我国冬油菜区分为华北关中、长江中下游,四川盆地,云贵高原和华南沿海五个亚区。 我国北方冬油菜区即华北关中冬油菜亚区。本亚区包括甘肃省东南部,陕西省秦岭以北, 山西省中南部,北京市和河北省长城以南,安徽和江苏省淮河以北,河南省淮河和桐柏山 以北以及山东省。以陕西关中平原油菜栽培历史悠久。该区冬春雨雪少,温度偏低。油菜 与冬小麦等作物轮作。品种多为冬性强,根系发达的白菜型和甘蓝型油菜。陕南汉中,安 康地区油菜面积和产量均多于关中,为主产区,主要是甘蓝型油菜。 2. 春油菜区 春油菜目前主要分布于我国冬季气候寒冷,油菜不能安全越冬的西北 高原,青藏高原,华北长城一带及东北地区。栽培面积约占全国的 15%,产量仅占 10%左 右。春油菜区根据各地的自然条件,作物分布、栽培制度及其生产特点,又可分为以下三 个亚区: