由基因所决定,而是模糊且具有弹性、可以经由协商改变。四 像这样的故事对重新从历史理解这个在1644年入主中国的统治 012 者来说非常重要。不久以前,一般对满族的认识一方面来自“种族终 究是种族”的本质性预设,认为每个种族(如同满族)都是由生物或 基因因素所决定,一旦决定便永远如此:另一方面,这样的本质性观 点也同时建立在一种目的论式的汉族民族主义史学之上,认为在20 世纪出现的汉族民族国家是中国2000年王朝历史的必然结果。在这 个逻辑之下,包括异族统治在内的所有国祚较久的朝代都大体相似 如满洲或蒙古等外族或可征服汉人的地盘,但如果要让政权保持下 去,就得以中国的方式统治,而最终将他们自己变为中国人。 在这种对清朝统治的设想之下,满洲作为一个种族或族群在征服 明朝之前就已经存在了,虽然他们在各方面都是“野蛮人”,在文化 上较汉族低等。但在他们入主中原之后,经过一些内部辩论,满人选 择以儒家的天子概念来统治中国。这样的决定不可避免的导向文化“同 化”(assimilation),甚而在生物层面上也令满族消失。一些满族统 治者如乾隆皇帝(1736一1795年在位)警觉到,他们族人与其他人 群的区别性正逐渐消失,主张维持“满洲之道”(the Manchu way) 以为后盾,然而这些尝试注定要失败。所以当中华民国在1911年取 代清朝时,真正的满人已所剩无几,大部分已融入中国人口当中。这 样的叙述同时也有一种暗示,即日本帝国主义者在20世纪30年代 末于东北建立一个满洲民族国家的企图基本上是一种阴谋,因为以中 国的观点,所谓满洲人在这个时候已经不存在了。 然而在20世纪80年代,清史学家开始以几乎完全相反的观点 改写这段叙述。同受到文化研究的影响,学者不再相信诸如“种族 这类生物性范畴的本质化概念,而视种族分类为在特定历史条件以及 社会政治协商过程下的产物。因此,根据这样的新观点,在17世纪 时实际上不存在“满洲”这个种族,只有与明帝国东北边疆接邻的众 第1章征服 11

013 多人群,各自具有相当不同的祖先谱系与文化传统,其中不少人全部 或部分的祖先是汉族。这个承继明代皇位的群体不是种族上的满族, 而是一个以胜战为目的、有意创造出来的人群组织。这个“征服组织 的领导者认为,分派不同族群认同给他的成员,如蒙古、汉军乃至于 满洲等是有用的,而这样的族裔分派与其说是依循既定的生物事实, 还不如说是图政治之便。如同上述佟家案例,如果情况需要的话,这 些初始的分派可轻易地撒销或更改。 较早的观点认为,刚开始可被区分出来的满人随着时间逐渐被同 化或消失,而新的清史叙述则认为满人在整个清朝都实际存在。乾隆 皇帝与其他人的努力与其说在守护一个濒临灭绝的民族文化,还不如 是说在创造一个具有起源神话、民族语言与文学、鲜明文化特征的民 族文化,而这个计划出乎意外得成功。讽刺的是,若满洲在1644年之 前实际并不存在,他们在1911年确实存在了。以这样的观点,满洲国 的故事的确如同贝托鲁奇(Bertolucci)的电影杰作《末代皇帝》(The Last Emperor)中所呈现的那样。电影中逊位之后的溥仪从上海的颓 废生活中被唤醒,回应这些他减心认为的满洲人民的召唤,领导满洲人 在东北的民族国家。日本人的满洲国计划墩瞒之处,并非是纯正的满洲 人是否真的存在(此时这样的群体的确存在),而是谎称满洲人会有真 正的民族自决。 这样的新叙述本身可能言过其实。第二代的“满洲中心”研究主 张从清朝肇始,至少在当代人眼中,即存在着族群或种族区别的现实。 例如一项对清代满营的研究显示,满营中的居民与周遭汉族人群始终 具有显著的族群紧张关系。四然而无论是哪种形式,现在多数史学家 喜欢新的叙述胜于旧的,而新叙述的假设即为我们故事的基础。 12 最后的中华帝国:大清

组织征服 无论清朝征服者是种族特征鲜明的边疆民族,或者是被特意建构 而成的征服组织,他们的成就实属卓越。像这样的杂牌军怎么可能 014 战胜明朝强大战备、按理说是当时世界最强大的战斗武力? 清朝在后来被称为满洲的地方(也就是现代中国的东北)崛起, 成为一股新兴的政治与军事势力,是在“爱新觉罗”连续三名部族领 袖的努力之下所达成的。“爱新”的意思为“金”,写成中文即为“金”, 也就是由女真人建立、从1115年至1260年统治华北的朝代名称,而 爱新觉罗氏声称为其后裔。这三名部族领袖是努尔哈赤(1626年卒)入、 皇太极(1643年卒)与多尔衮(1650年卒)。他们三人为征服明朝所 做的准备包括与其他部落结盟、集权化统治与汉化,即采用汉人的组 织技术与文化特点(尽管在程度上或多或少有所争议)。 在明朝大部分的时间里,“满洲人”并不存在。东北中国的人群非 常多元,虽然他们之中有些在语言上,以及无疑地在基因上有相似之 处,但在如此广大、生态如此多样的区域内,没有一种总括的认同可 以结合其中的人群。不像过去的女真人或他们西边的蒙古人,爱新觉 罗氏与他们的邻居们并非游牧民族。从16世纪晚期到17世纪早期 他们的发源地一辽河流域一带已经发展为农业与狩猎混合的经济模 式,并且有相当数量的跨文化贸易,特别是针对毛皮与获利甚高的人参。 在努尔哈赤领导之下,随着明朝本地产人参的耗竭而对于进口人参需 求急遽增加,爱新觉罗氏逐渐垄断出口人参到明朝的特许经营权。虽 然如同明朝所有的贸易对象一样,爱新觉罗氏也以货品向中国交换丝 织品与其他精制的中国产品,然而人参让贸易均势大大地倾斜到有利 于努尔哈赤这一边。在17世纪早期,从欧洲与新世界流进明朝的白银 中,有25%流向了爱新觉罗氏。这些因贸易而获得的利益被用来购置 武器(包括火器)和聘任熟练的军宫,大大地资助了清朝的征服事业。可 第1章征服 13

明代对东北边疆的统治权主要落在世袭的部族领袖手上。如同之 前大部分的帝国政权,明朝对这些游移不定且通常是军事化的人群采 用分而治之的政策,赐给每个部族领袖封号,且时而试图激起他们之 015 间的对立。努尔哈赤是这些与朝廷有封赐关系的领袖之一。在17世 纪最初几年,在明朝的鼓动之下,他向一个杀害了其父亲的部族展开 复仇计划。为此努尔哈赤通过军事同盟、胁迫与征服的方式与其他部 族展开一系列的结盟。其结果乃是创造了一个规模庞大的联盟。 类似事件之前在明朝年间已经发生过多次,并不让人惊恐。如果 一个联盟要成为当朝政权的严重威胁,需要某种固定的建制。这即是 努尔哈赤尝试去做的。第一步是为其成长中的族群创造出书写语言, 为此他在1599年任命了一组地方学者,采用蒙古字母来书写他们的 女真语言,从此诞生后来被称为“满语”的语言。更重要的一步,是 他在1615年之前创立了“旗”这个制度。一开始有四旗,后来发展 成八旗,如正白旗、镶白旗、正蓝旗等等。每个旗代表一个战斗单位, 同时也代表一个居住与军事生产的单位,不仅包括战斗的军士,也涵 盖他们的家属。当这个制度逐渐定型,每个旗底下被分为满洲、蒙古、 汉军等民族群体,然而民族认同的分派并交付予族群群体是权宜之下 的结果,且不断在调整。如同中古时期中东的马穆鲁克(Mamluk) 军队,所有八旗的成员在法令上均为奴隶。由于八旗成员内部的关系 代代相承,受军事作战机构所统治,而此军事机构又同时是行政管理 且拥有财产权的机构,因此在这点上类似封建制度。然而其财产系统 是以奴隶而非土地为基础,这一点上则又不是那么“封建”。1616年, 努尔哈赤将他的政权改名为“后金”。四 旗人军队是可畏的战士。骑兵穿着符合旗色的制服,以饰有红色 流苏的金属头盔与藤牌护卫。每个人要负责饲养三匹马。士兵配有形 式独特的刀剑,有时则是连枷,不过他们最擅长的还是使用弓箭,箭 筒中有30或更多支箭。满洲弓短仅约1.2米,但非常强劲,需要长年 最后的中华帝国:大清

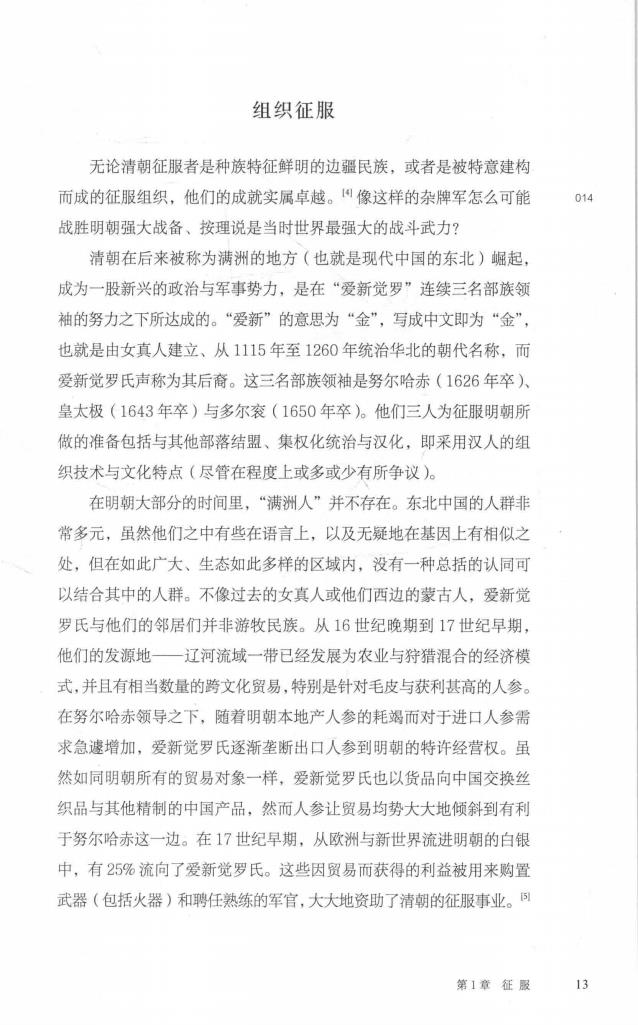

图1头等待卫呼尔查巴图鲁占音保(美国纽约大都会博物馆藏)