物栽培面积扩充3%,薯类栽培面积扩充13%,它反映了国家对发展薯类高产作物的具体要 求。 1.生产发展的概况50年代初期,由于遭受了严重的自然灾害,党和政府号召全国 人民增产粮食,渡过灾荒。农业科学家金善宝撰写了《多种马铃薯抢救春荒》的文章。农 业部1950年2月制定了《五年普及良种计划》,有计划地向全国各地调运种薯。1952年5 月农业部针对当时晚疫病较普遍而严重的情况,举办了马铃薯疫病专题训练班。农业部还 发布了《关于防治马铃薯疫病的通报》,从品种、栽培、贮藏等方面对农民进行马铃薯防 病技术指导,因而在50年代初,我国马铃薯生产发展很快。 20世纪30年代中期,全国马铃薯栽培面积只有500多万亩,总产量2000Mkg左右, 亩单产水平为370kg左右。1950年全国马铃薯播种面积为2339万亩,鲜薯总产量为 8700Mkg,平均亩产为372kg。70年代中期,西南地区和中原二作区马铃薯生产发展较快, 1976年全国马铃薯播种面积为6255万亩,总产量为37900Mkg,平均亩产为606kg。1980 年开始,全国各省市调整了农作物合理布局,调整后全国马铃薯播种面积趋于稳定发展状 态。据农业部1984年对全国20个省区的统计:总面积为3842.4万亩,总产量为28400Mkg, 平均亩产为740kg。与1950年比较面积扩大了64.3%,总产提高了3.26倍,单产提高了 98.9%。 2.我国马铃薯生产的分布我国马铃薯栽培面积大幅度增长,从北方的黑龙江畔到 海南的五指山,从东海之滨到天山脚下,全国每个省(区)都有马铃薯的栽培。目前我国 马铃薯分布情况以东北、华北、西北和西南等地区较多,成为我国重点产区,其分布特点 大体是北方多,南方少:山区多,平原少:杂粮产区多,水稻产区少。过去认为中原地区 气候炎热,退化严重,不适于马铃薯种植,由于推行间套作和采取了有效地防退化留种技 术,现已成为马铃薯的高产区,并成为商品薯出口种薯生产基地之一。东南沿海的闽粤等 省,利用稻作后的冬闲地种马铃薯,除供应当地市场外,还可以出口港澳。利用冬闲地栽 培马铃薯,具有广阔的发展前景。 在我国栽培马铃薯的主要生产省(区),常年在400万亩以上的有四川省、黑龙江和 甘肃:350万亩以上的有内蒙古自治区、山西和湖北:300万亩以上的有陕西、云南和贵 州:250万亩以上的有河北:100万亩以上的有吉林和辽宁。四川在我国栽培面积最大, 居全国之首,最多时达900万亩。 3.世界马铃薯发展趋势世界马铃薯生产在粮食作物中居第五位,其总产量和面积均 次于小麦、水稻、玉米和大麦。据联合国粮农组织(F0)的生产年鉴公布:1986年全世 界总收获面积为20017Kha,总产量为303267kt,单产15151kg/ha。世界五大洲125个国 家和地区均有栽培。主产国为前苏联和中国、波兰。中国的马铃薯收获面积和总产量分别 占世界的第二位和第三位。 世界马铃薯生产的发展趋势是:总产量和平均单产在稳步增长,播种面积呈下降趋势, 总的情况是处于相对稳定的状态。在世界马铃薯生产中,还有一个值得注意的趋向:即马 铃薯生产栽培区域在不断地向亚热带和热带的一些国家推移。据资料统计自60年代以来, 热带和亚热带地区国家的马铃薯播种面积增加64.8%,总产量增加了128.5%。 在主产马铃薯的一些国家,马铃薯在粮食作物中,长期以来占有重要地位。如英国、 西北欧、前苏联、波兰、美国、加拿大,多种植高产、营养丰富的马铃薯作为主食。在主 237

237 物栽培面积扩充 3%,薯类栽培面积扩充 13%,它反映了国家对发展薯类高产作物的具体要 求。 1. 生产发展的概况 50 年代初期,由于遭受了严重的自然灾害,党和政府号召全国 人民增产粮食,渡过灾荒。农业科学家金善宝撰写了《多种马铃薯抢救春荒》的文章。农 业部 1950 年 2 月制定了《五年普及良种计划》,有计划地向全国各地调运种薯。1952 年 5 月农业部针对当时晚疫病较普遍而严重的情况,举办了马铃薯疫病专题训练班。农业部还 发布了《关于防治马铃薯疫病的通报》,从品种、栽培、贮藏等方面对农民进行马铃薯防 病技术指导,因而在 50 年代初,我国马铃薯生产发展很快。 20 世纪 30 年代中期,全国马铃薯栽培面积只有 500 多万亩,总产量 2000Mkg 左右, 亩单产水平为 370kg 左右。1950 年全国马铃薯播种面积为 2339 万亩,鲜薯总产量为 8700Mkg,平均亩产为 372kg。70 年代中期,西南地区和中原二作区马铃薯生产发展较快, 1976 年全国马铃薯播种面积为 6255 万亩,总产量为 37900Mkg,平均亩产为 606kg。1980 年开始,全国各省市调整了农作物合理布局,调整后全国马铃薯播种面积趋于稳定发展状 态。据农业部 1984 年对全国 20 个省区的统计:总面积为 3842.4 万亩,总产量为 28400 Mkg, 平均亩产为 740kg。与 1950 年比较面积扩大了 64.3%,总产提高了 3.26 倍,单产提高了 98.9%。 2. 我国马铃薯生产的分布 我国马铃薯栽培面积大幅度增长,从北方的黑龙江畔到 海南的五指山,从东海之滨到天山脚下,全国每个省(区)都有马铃薯的栽培。目前我国 马铃薯分布情况以东北、华北、西北和西南等地区较多,成为我国重点产区,其分布特点 大体是北方多,南方少;山区多,平原少;杂粮产区多,水稻产区少。过去认为中原地区 气候炎热,退化严重,不适于马铃薯种植,由于推行间套作和采取了有效地防退化留种技 术,现已成为马铃薯的高产区,并成为商品薯出口种薯生产基地之一。东南沿海的闽粤等 省,利用稻作后的冬闲地种马铃薯,除供应当地市场外,还可以出口港澳。利用冬闲地栽 培马铃薯,具有广阔的发展前景。 在我国栽培马铃薯的主要生产省(区),常年在 400 万亩以上的有四川省、黑龙江和 甘肃;350 万亩以上的有内蒙古自治区、山西和湖北;300 万亩以上的有陕西、云南和贵 州;250 万亩以上的有河北;100 万亩以上的有吉林和辽宁。四川在我国栽培面积最大, 居全国之首,最多时达 900 万亩。 3. 世界马铃薯发展趋势 世界马铃薯生产在粮食作物中居第五位,其总产量和面积均 次于小麦、水稻、玉米和大麦。据联合国粮农组织(FAO)的生产年鉴公布:1986 年全世 界总收获面积为 20017Kha,总产量为 303267kt,单产 15151kg/ha。世界五大洲 125 个国 家和地区均有栽培。主产国为前苏联和中国、波兰。中国的马铃薯收获面积和总产量分别 占世界的第二位和第三位。 世界马铃薯生产的发展趋势是:总产量和平均单产在稳步增长,播种面积呈下降趋势, 总的情况是处于相对稳定的状态。在世界马铃薯生产中,还有一个值得注意的趋向:即马 铃薯生产栽培区域在不断地向亚热带和热带的一些国家推移。据资料统计自 60 年代以来, 热带和亚热带地区国家的马铃薯播种面积增加 64.8%,总产量增加了 128.5%。 在主产马铃薯的一些国家,马铃薯在粮食作物中,长期以来占有重要地位。如英国、 西北欧、前苏联、波兰、美国、加拿大,多种植高产、营养丰富的马铃薯作为主食。在主

产马铃薯的国家中,荷兰是世界上单产和生产水平最高的国家,也是世界上著名种薯出口 国家,约占种薯生产量的70%左右,销往70多个国家。此外,在荷兰东北部主产区建立 了20余个淀粉加工厂,每年加工20-30亿kg鲜薯。 世界上栽培面积最大的是前苏联。中国居第二位:依次是波兰、印度,单产水平都不 高(表6-3)。 表6-3世界主要国家马岭善面积与单产情况 收获面积(千ha) 单产(kg/ha) 国别 1984年 1985年 1986年 1984年 1985年 1986年 荷兰 160 151F 169F 41706 42275 42958 英国 198 195F 177 37364 38564 39137 美国 542 538F 495 31054 30669 33343 原联邦德国 244 243F 232 31749 31916 35194 法国 205 197F 201 30244 31472 36905 日本 133F 132F 130 27872 28166 28839 印度 806 817F 843 15199 15530 12364 波兰 2147 2147F 2095F 17430 17439 17444 前苏联 6830 6900F 6500F 12489 12609 11692 中国 4002F 4002F 4002F 12002 11626 12001 注:1.资料来源:联合国粮农组织统计年报:2.注有“下”的是粮农组织的估计数。 (二)马铃薯研究工作的主要成就 40年来,马铃薯的科学研究工作,各个领域都有所发展,并取得了明显的成就。 1.品种资源及新品种选育我国马铃薯地方品种资源丰富,不少品种具有某些优良特 性,是我国农业的宝贵财富,更是品种改良的重要种质资源。1956年农业部组织了全国 范围的以县为单位的地方品种征集工作,当时共征集到地方品种567份,1950年以后, 陆续从前苏联和东欧一些国家引进品种材料共约250份。1958年农业部指定黑龙江克山 农业试验站保存全部材料,并开展整理与利用的研究,1960年克山马铃薯研究所编印了 《马铃薯品种解说》一书,向全国马铃薯育种单位介绍了一批较好的品种材料,适应了杂 交育种工作的开展。 1978年以后,开展了对品种资源保存方法,抗性鉴定、抗源筛选以及整理研究工作, 并扩大了国际间品种资源交流,进一步丰富了我国马铃薯种质资源,于1983年出版了《全 国马铃薯品种资源编目》,共编入我国育成品种93个,引进鉴定推广品种27个,地方品 种123个。优良品系材料171份,引进品种(品系)材料302份,近缘栽培品种和野生种 116份,共计832份。 在保存利用方面取得了突破性的进展,1985年已有800余份材料,采取了组织培养 试管保存技术,有效地防止了各种病害的浸染,并为育种提供了优质无病的亲本材料。 我国马铃薯的杂交育种工作,自50年代中期开始到1988年共育成新品种100多个, 在生产上推广应用有一定面积的为50多个。这些品种目前约占全国马铃薯总面积的85% 以上,一般增产20%左右。在育种途径上也有不断创新,如通过轮回选择培育了具有突出 性状的新栽培种,进而应用新型栽培种材料制作杂交组合:种间杂交和近缘二倍体栽培种 的利用都有新的进展和加强。特别是在实生薯选育和杂种优势的利用方面取得了较大进 238

238 产马铃薯的国家中,荷兰是世界上单产和生产水平最高的国家,也是世界上著名种薯出口 国家,约占种薯生产量的 70%左右,销往 70 多个国家。此外,在荷兰东北部主产区建立 了 20 余个淀粉加工厂,每年加工 20-30 亿 kg 鲜薯。 世界上栽培面积最大的是前苏联。中国居第二位;依次是波兰、印度,单产水平都不 高(表 6-3)。 表 6-3 世界主要国家马铃薯面积与单产情况 国别 收获面积(千 ha) 单产(kg/ha) 1984 年 1985 年 1986 年 1984 年 1985 年 1986 年 荷兰 160 151F 169F 41706 42275 42958 英国 198 195F 177 37364 38564 39137 美国 542 538F 495 31054 30669 33343 原联邦德国 244 243F 232 31749 31916 35194 法国 205 197F 201 30244 31472 36905 日本 133F 132F 130 27872 28166 28839 印度 806 817F 843 15199 15530 12364 波兰 2147 2147F 2095F 17430 17439 17444 前苏联 6830 6900F 6500F 12489 12609 11692 中国 4002F 4002F 4002F 12002 11626 12001 注:1.资料来源:联合国粮农组织统计年报;2.注有“F”的是粮农组织的估计数。 (二)马铃薯研究工作的主要成就 40 年来,马铃薯的科学研究工作,各个领域都有所发展,并取得了明显的成就。 1. 品种资源及新品种选育 我国马铃薯地方品种资源丰富,不少品种具有某些优良特 性,是我国农业的宝贵财富,更是品种改良的重要种质资源。1956 年农业部组织了全国 范围的以县为单位的地方品种征集工作,当时共征集到地方品种 567 份,1950 年以后, 陆续从前苏联和东欧一些国家引进品种材料共约 250 份。1958 年农业部指定黑龙江克山 农业试验站保存全部材料,并开展整理与利用的研究,1960 年克山马铃薯研究所编印了 《马铃薯品种解说》一书,向全国马铃薯育种单位介绍了一批较好的品种材料,适应了杂 交育种工作的开展。 1978 年以后,开展了对品种资源保存方法,抗性鉴定、抗源筛选以及整理研究工作, 并扩大了国际间品种资源交流,进一步丰富了我国马铃薯种质资源,于 1983 年出版了《全 国马铃薯品种资源编目》,共编入我国育成品种 93 个,引进鉴定推广品种 27 个,地方品 种 123 个。优良品系材料 171 份,引进品种(品系)材料 302 份,近缘栽培品种和野生种 116 份,共计 832 份。 在保存利用方面取得了突破性的进展,1985 年已有 800 余份材料,采取了组织培养 试管保存技术,有效地防止了各种病害的浸染,并为育种提供了优质无病的亲本材料。 我国马铃薯的杂交育种工作,自 50 年代中期开始到 1988 年共育成新品种 100 多个, 在生产上推广应用有一定面积的为 50 多个。这些品种目前约占全国马铃薯总面积的 85% 以上,一般增产 20%左右。在育种途径上也有不断创新,如通过轮回选择培育了具有突出 性状的新栽培种,进而应用新型栽培种材料制作杂交组合;种间杂交和近缘二倍体栽培种 的利用都有新的进展和加强。特别是在实生薯选育和杂种优势的利用方面取得了较大进

展,利用自交系已选配出东农H、呼H、克H等一批优势较强的杂交种,生产出来的实 生薯群体整齐、分离小、抗晚疫病、产量高。 2.防止病毒性退化的研究病毒导致马铃薯退化是世界马铃薯生产上普遍存在的问 题,我国对这一问题的研究也取得了显著的成就。我国从50年代至60年代前期,对马铃 薯退化原因的研究,因受国际上病毒、生态、衰老等学术思想的影响,也出现众说纷纭。 通过许多试验至70年代,才确定了病毒在退化中是主要因素,品种抗性、温度、传毒介 体等条件可影响退化速度。因而在防止退化的措施上,是选用抗病毒品种与各地因地制宜 的留种技术相结合。对防止退化取得了较好的效果。抗病毒要以Y(y)病毒为主:因地 制宜的留种技术则是夏播留种法,二季作秋播留种法,此外,还有结合蚜虫飞迁测报实行 早收留种法。 脱毒种薯的生产利用,于1970年首先开展组织培养生产脱毒薯这项研究工作的是吉 林农业大学蔡启运教授,相继开展这项研究的有克山马铃薯研究所,中科院遗传研究所和 植物研究所、内蒙古乌盟农科所和甘肃农科院等单位至1974年获得茎尖组织培养成功, 开始无毒试管苗繁殖与鉴定,于1977年开始推广应用于生产,脱毒种薯比未脱毒的增产 50%左右。这项技术不仅能从块茎中汰出病毒(PSTV除外),而且能杜绝块茎中的真、细 菌病害。1988年全国推广应用脱毒薯面积393万亩。 在脱毒种薯的扩大繁育过程中,为了保质保量地生产出无毒无病种薯,因而对病毒和 类病毒(PSTVd)的灵敏、快速、准确的检测鉴定技术要求迫切,经过我国科学家们的努 力于80年代己卓有成效地解决了这一问题并应用于生产。如内蒙古大学生物系与80年代 初采用酶联免疫吸附测定法(ELISA)和聚丙烯酰胺凝胶电泳法(R-PAGE)快速检测病毒和类 病毒获得成功:1984年又成功的制备了高效价(1/4096)的卷叶病毒(PLRV)抗血清。近年 还进一步简化了ELISA技术制备出ELISA试剂推广到科研于生产单位应用。并应用NASH 和往返凝胶电泳法为8个省区的80个马铃薯主栽培品种、品系、种质资源和马铃薯实生 种子(TPS)亲本的2725个样品进行了PSTVD的检测。黑龙江农科院马铃薯研究所自1987 年以来,利用自制的简易电泳设备,以往复聚丙烯酰胺凝胶电泳法(R-PAGE)检测类病毒, 从品种的群体中筛选出未感PSTV的个体,再用茎尖组织培养法脱掉病毒。经用马铃薯卷 叶等8中病毒酶标抗体鉴定筛选,获得了既无类病毒(PSTVD)也无其它8种主要病毒(PLRV、 PVX、PVR、PVR、PVA、PVS、PVM、TRV和TMW)的克新1号,克新2号,克新3号,克新 4号和东农303等5个大面积主栽培品种的无病核心种,用于无毒微型薯(microtuber) 和无毒小薯(minituber)的繁殖,被推广到省内外原良种场扩繁。目前无毒薯的繁殖己 开始采用液体培养进行工厂化生产。 3.栽培技术研究我国马铃薯栽培研究人员在不断总结群众经验的同时,从单一学 科单项措施开始,逐步发展到多学科综合配套栽培技术的研究。(1)用先进科学技术武装 农民,提高了农民的科学种田素质,扩大了成果推广与配套技术的应用,在全国出现了许 多大面积高产典型。如内蒙古乌兰察布盟1983年-1984年组织了全盟24万亩马铃薯高产 栽培攻关,使马铃薯每亩平均产量,由原来的450kg提高到1410kg:黑龙江纳河县太和 乡12750亩大面积采取综合高产措施,平均亩产由原来的1000kg左右提高到1638kg。(2) 间套复种与改制,充分利用地力,提高了产量。马铃薯和其它作物的间套复种,在我国中 原二作区和西南单双季混作区自70年代以来发展很快,对粮食等作物以及马铃薯的增产 239

239 展,利用自交系已选配出东农 H1、呼 H1、克 H1 等一批优势较强的杂交种,生产出来的实 生薯群体整齐、分离小、抗晚疫病、产量高。 2. 防止病毒性退化的研究 病毒导致马铃薯退化是世界马铃薯生产上普遍存在的问 题,我国对这一问题的研究也取得了显著的成就。我国从 50 年代至 60 年代前期,对马铃 薯退化原因的研究,因受国际上病毒、生态、衰老等学术思想的影响,也出现众说纷纭。 通过许多试验至 70 年代,才确定了病毒在退化中是主要因素,品种抗性、温度、传毒介 体等条件可影响退化速度。因而在防止退化的措施上,是选用抗病毒品种与各地因地制宜 的留种技术相结合。对防止退化取得了较好的效果。抗病毒要以 Y(y)病毒为主;因地 制宜的留种技术则是夏播留种法,二季作秋播留种法,此外,还有结合蚜虫飞迁测报实行 早收留种法。 脱毒种薯的生产利用,于 1970 年首先开展组织培养生产脱毒薯这项研究工作的是吉 林农业大学蔡启运教授,相继开展这项研究的有克山马铃薯研究所,中科院遗传研究所和 植物研究所、内蒙古乌盟农科所和甘肃农科院等单位至 1974 年获得茎尖组织培养成功, 开始无毒试管苗繁殖与鉴定,于 1977 年开始推广应用于生产,脱毒种薯比未脱毒的增产 50%左右。这项技术不仅能从块茎中汰出病毒(PSTV 除外),而且能杜绝块茎中的真、细 菌病害。1988 年全国推广应用脱毒薯面积 393 万亩。 在脱毒种薯的扩大繁育过程中,为了保质保量地生产出无毒无病种薯,因而对病毒和 类病毒(PSTVd)的灵敏、快速、准确的检测鉴定技术要求迫切,经过我国科学家们的努 力于 80 年代已卓有成效地解决了这一问题并应用于生产。如内蒙古大学生物系与 80 年代 初采用酶联免疫吸附测定法(ELISA)和聚丙烯酰胺凝胶电泳法(R-PAGE)快速检测病毒和类 病毒获得成功;1984 年又成功的制备了高效价(1/4096)的卷叶病毒(PLRV)抗血清。近年 还进一步简化了 ELISA 技术制备出 ELISA 试剂推广到科研于生产单位应用。并应用 NASH 和往返凝胶电泳法为 8 个省区的 80 个马铃薯主栽培品种、品系、种质资源和马铃薯实生 种子(TPS)亲本的 2725 个样品进行了 PSTVD 的检测。黑龙江农科院马铃薯研究所自 1987 年以来,利用自制的简易电泳设备,以往复聚丙烯酰胺凝胶电泳法(R-PAGE)检测类病毒, 从品种的群体中筛选出未感 PSTV 的个体,再用茎尖组织培养法脱掉病毒。经用马铃薯卷 叶等8中病毒酶标抗体鉴定筛选,获得了既无类病毒(PSTVD)也无其它8种主要病毒(PLRV、 PVX、PVRO、PVRN、PVA、PVS、PVM、TRV 和 TMV)的克新 1 号,克新 2 号,克新 3 号,克新 4 号和东农 303 等 5 个大面积主栽培品种的无病核心种,用于无毒微型薯(microtuber) 和无毒小薯(minituber)的繁殖,被推广到省内外原良种场扩繁。目前无毒薯的繁殖已 开始采用液体培养进行工厂化生产。 3. 栽培技术研究 我国马铃薯栽培研究人员在不断总结群众经验的同时,从单一学 科单项措施开始,逐步发展到多学科综合配套栽培技术的研究。(1)用先进科学技术武装 农民,提高了农民的科学种田素质,扩大了成果推广与配套技术的应用,在全国出现了许 多大面积高产典型。如内蒙古乌兰察布盟 1983 年-1984 年组织了全盟 24 万亩马铃薯高产 栽培攻关,使马铃薯每亩平均产量,由原来的 450kg 提高到 1410kg;黑龙江纳河县太和 乡 12750 亩大面积采取综合高产措施,平均亩产由原来的 1000kg 左右提高到 1638kg。(2) 间套复种与改制,充分利用地力,提高了产量。马铃薯和其它作物的间套复种,在我国中 原二作区和西南单双季混作区自 70 年代以来发展很快,对粮食等作物以及马铃薯的增产

十分显著,间套复种的形式多种多样,在我国南方种两季水稻后的冬闲地增种一季马铃薯 获得成功,并得到了较广泛地发展,促进了稻薯的双丰收。(3)增产效果显著的栽培技术 方法,主要是利用小整薯作种实行整薯栽培,在全国有广泛的应用,是一项防病、抗旱、 增产的有效措施,增产幅度为32-99%,还有土豆抱窝栽培法,丰产坑栽培法,覆膜促早 法等,在各地因地制宜得到应用。 4.栽培理论的发展我国马铃薯栽培理论的研究自60年代以来不断丰富和完善。主 要有丰产长相的研究及其形态的描述:群体结构与产量:高产形成与高产栽培:茎叶生长 与产量形成:三段五期的发育规律与促控技术:产量形成过程中源与库的关系:高产因素 的分析等,对促进和指导马铃薯增产发挥了显著效果。 四、我国马铃薯栽培区划 马铃薯的分布遍及全国,在不同的区域形成了与当地自然特点和生产条件相适应的各 自的栽培方式与栽培类型,从而构成了不同的栽培区,其中各区的自然条件则是主要的依 据,又共同受纬度和海拔高度的制约。 从黑龙江的北部到海南岛的南部,活动积温由1400℃到9000℃以上,无霜期80-365 天,马铃薯可春播秋收种一季到秋播冬收、冬播春收种两季,日照时数自北向南减短,这 是纬度不同造成的差异。而海拔的影响则是海拔每升高100米气温要降低0.5-0.6℃:活 动积温要减少150-200℃:生长期要缩短3-6天。如海拔600-900米的地区,马铃薯一年 可以二熟,复种稳定,到1200米以上则不能复种,为一年一熟,到2500米以上的高寒山 区,因高海拔的影响,活动积温不超过1800℃,生长期150天左右,最热月平均温度不 超过15℃,马铃薯春种秋收。由于纬度、海拔综合作用的结果,在不同的自然条件下, 形成了不同的栽作型。根据我国马铃薯栽培制度、栽作类型、品种类型及分布等历年资料, 结合马铃薯生物学特性,参照地理条件、气候条件和气象指标将我国划分为四个马铃薯栽 培区。 (一)北方一作区 从昆仑山脉由西向东,经唐古拉山、巴颜喀拉山脉、沿黄土高原海拔700-800米一线 到古长城,为本区南界。本区包括东北地区的黑龙江、吉林、辽宁除辽东半岛以外的大部 分,华北地区的河北北部、山西北部、内蒙古全部以及西北地区的陕西北部,宁夏全部、 甘肃全部、青海东部和新疆的天山以北地区。本区的气候特点是无霜期短,年降雨量分布 不均匀,东北地区的西部、内蒙古东南部及中部、宁夏中南部、黄土高原西北部为半干旱 地带,雨量少而蒸发量大,干燥度(K)在1.5以上:东北中部和黄土高原东南部为半湿 润地区,干燥度多在1-1.5之间:而黑龙江的大小兴安岭山地的干燥度只有0.5-1.0。由 于本区气候凉爽、日照充足、昼夜温差大,故适宜于马铃薯的生育,因而栽培面积较大, 约占全国总栽培面积的50%以上,是我国马铃薯商品生产和种薯生产基地。马铃薯一年一 熟,4月份或5月初播种,9月或10月上旬收获。品种类型以中熟或晚熟品种,以中熟为 主,休眠期长、耐贮性强、抗逆性强、丰产性好的品种。本区的栽培方式多以垄作。本区 的气象因素见(表6-4)。 (二)中原二作区 本区位于北方一作区南界以南,大巴山、苗岭以东、南岭、武夷山以北各省,包括辽 240

240 十分显著,间套复种的形式多种多样,在我国南方种两季水稻后的冬闲地增种一季马铃薯 获得成功,并得到了较广泛地发展,促进了稻薯的双丰收。(3)增产效果显著的栽培技术 方法,主要是利用小整薯作种实行整薯栽培,在全国有广泛的应用,是一项防病、抗旱、 增产的有效措施,增产幅度为 32-99%,还有土豆抱窝栽培法,丰产坑栽培法,覆膜促早 法等,在各地因地制宜得到应用。 4. 栽培理论的发展 我国马铃薯栽培理论的研究自 60 年代以来不断丰富和完善。主 要有丰产长相的研究及其形态的描述;群体结构与产量;高产形成与高产栽培;茎叶生长 与产量形成;三段五期的发育规律与促控技术;产量形成过程中源与库的关系;高产因素 的分析等,对促进和指导马铃薯增产发挥了显著效果。 四、我国马铃薯栽培区划 马铃薯的分布遍及全国,在不同的区域形成了与当地自然特点和生产条件相适应的各 自的栽培方式与栽培类型,从而构成了不同的栽培区,其中各区的自然条件则是主要的依 据,又共同受纬度和海拔高度的制约。 从黑龙江的北部到海南岛的南部,活动积温由 1400℃到 9000℃以上,无霜期 80-365 天,马铃薯可春播秋收种一季到秋播冬收、冬播春收种两季,日照时数自北向南减短,这 是纬度不同造成的差异。而海拔的影响则是海拔每升高 100 米气温要降低 0.5-0.6℃;活 动积温要减少 150-200℃;生长期要缩短 3-6 天。如海拔 600-900 米的地区,马铃薯一年 可以二熟,复种稳定,到 1200 米以上则不能复种,为一年一熟,到 2500 米以上的高寒山 区,因高海拔的影响,活动积温不超过 1800℃,生长期 150 天左右,最热月平均温度不 超过 15℃,马铃薯春种秋收。由于纬度、海拔综合作用的结果,在不同的自然条件下, 形成了不同的栽作型。根据我国马铃薯栽培制度、栽作类型、品种类型及分布等历年资料, 结合马铃薯生物学特性,参照地理条件、气候条件和气象指标将我国划分为四个马铃薯栽 培区。 (一)北方一作区 从昆仑山脉由西向东,经唐古拉山、巴颜喀拉山脉、沿黄土高原海拔 700-800 米一线 到古长城,为本区南界。本区包括东北地区的黑龙江、吉林、辽宁除辽东半岛以外的大部 分,华北地区的河北北部、山西北部、内蒙古全部以及西北地区的陕西北部,宁夏全部、 甘肃全部、青海东部和新疆的天山以北地区。本区的气候特点是无霜期短,年降雨量分布 不均匀,东北地区的西部、内蒙古东南部及中部、宁夏中南部、黄土高原西北部为半干旱 地带,雨量少而蒸发量大,干燥度(K)在 1.5 以上;东北中部和黄土高原东南部为半湿 润地区,干燥度多在 1-1.5 之间;而黑龙江的大小兴安岭山地的干燥度只有 0.5-1.0。由 于本区气候凉爽、日照充足、昼夜温差大,故适宜于马铃薯的生育,因而栽培面积较大, 约占全国总栽培面积的 50%以上,是我国马铃薯商品生产和种薯生产基地。马铃薯一年一 熟,4 月份或 5 月初播种,9 月或 10 月上旬收获。品种类型以中熟或晚熟品种,以中熟为 主,休眠期长、耐贮性强、抗逆性强、丰产性好的品种。本区的栽培方式多以垄作。本区 的气象因素见(表 6-4)。 (二)中原二作区 本区位于北方一作区南界以南,大巴山、苗岭以东、南岭、武夷山以北各省,包括辽

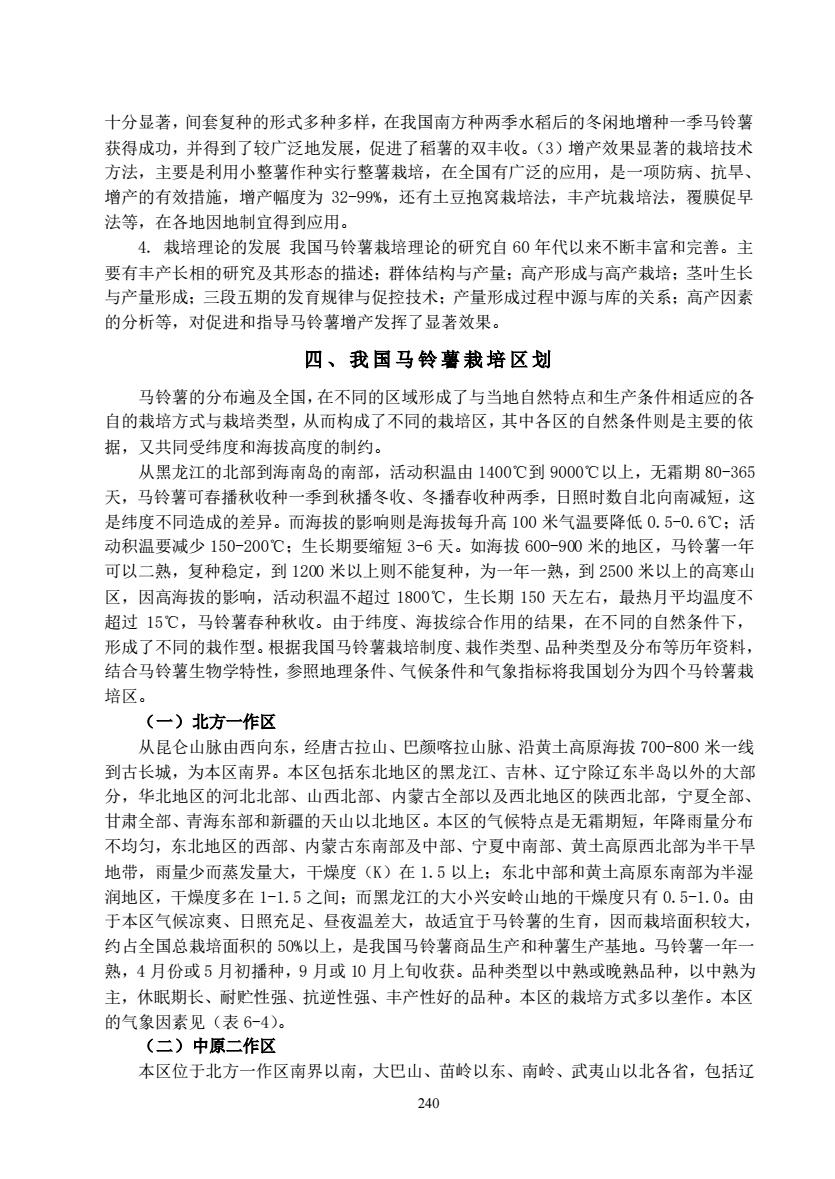

宁、河北、山西、陕西四省的南部,湖北、湖南两省的东部,河南、山东、江苏、浙江、 安徽、江西。本区气象因素见表6-4,其特点是无霜期较长,温度高蒸发量大。本区夏季 长温度高,不利马铃薯生长,为躲过炎夏高温,马铃薯可春、秋两季栽培,春作商品薯, 秋作留种。本区马铃薯栽培面积不足全国总面积的5%,多采用马铃薯与粮棉间套作的栽 培方式。 表6一4中国马龄薯栽培区域的气象因素 栽培区名称 北方一作区 中原二作☒ 南方二作区 西南单双季混作区 年平均温度(℃) -4-10 10-18 18-24 6-12 大于5℃积温(℃) 2000-3500 3500-6500 6500-9500 2000-8000 最热月平均温度(℃) 20-24 22-28 28-32 >28 太阳总辐射量(kcal/cm) 110-170 110-140 110-130 90-190 平均无霜期(天) <180 180-300 300-365 150-350 全年日照时数(小时)》 2000-3000 1500-2570 500-2500 1250-2750 年雨量(mm) 50-1000 500-1750 1000-3000 500-1500 千燥度(0.16et>10/y) 0.76-1.6 0.5-1.5 0.75-1.25 0.5-1.25 (三)南方二作区 即南岭、武夷山以南的各省区,包括广西、广东、海南、福建、台湾等省。其气象因 素见表6-4。本区特点是无霜期长,温度高,降雨量多,属海洋性气候。夏长冬暖,四季 不分明,日照短。马铃薯在本区内系冬作,栽培季节多在秋冬或冬春二季,其栽培面积不 足全国总面积的1.0%,但因马铃薯生育期短,抗灾性强,产量高,品质好,可利用冬闲 地,在供应市场蔬菜及外贸出口等方面均有重要意义,同时收获后的茎叶作为一季绿肥, 对后作有显著的增产作用。本区的栽植期,秋播10月下旬,收获12月底一1月初:冬播 1月中旬,收获4月上中旬。品种应采用长休眠、耐贮藏、抗腐烂的品种,晚疫病和青枯 病是本区两大病害,故应注意防除。 (四)西南单双季混作区 本区包括云南、贵州、四川、西藏等省区及湖南、湖北的两省西部山区。年平均温度 6-22℃,大于5℃积温2000-8000℃,无霜期150-350天。除西藏高原年降雨仅280-670mm 外,其它地区降雨量1000-1500mm,总辐射量3768.12-7954.92兆焦耳/平方米·年,从 最低值到最高值。本区多系山地和高原,地势复杂,海拔高度变化大,立体气候特点突出, 温度变化大,所以马铃薯生产在本区呈一季作与二季作,不同栽作类型垂直交错分布。高 寒地区春作秋收一年一作,在2000米以下,1000米以上的低山河谷地带,可行春秋两作: 1000米以下的河谷平坝可行秋冬二作。本区中的高原和高寒山区,马铃薯生长期间,雨 热同季,温湿适度,日温差大,年温差小,与原产地的气候条件相近,具有建立种薯基地 和高产的优越生态条件。低山及平坝地区,可以利用大量冬闲地进行秋冬作,是我国发展 马铃薯最有前途的区域。但高海拔地区土地脊薄,耕作粗放,晚疫病严重是产量不高的主 要原因。 241

241 宁、河北、山西、陕西四省的南部,湖北、湖南两省的东部,河南、山东、江苏、浙江、 安徽、江西。本区气象因素见表 6-4,其特点是无霜期较长,温度高蒸发量大。本区夏季 长温度高,不利马铃薯生长,为躲过炎夏高温,马铃薯可春、秋两季栽培,春作商品薯, 秋作留种。本区马铃薯栽培面积不足全国总面积的 5%,多采用马铃薯与粮棉间套作的栽 培方式。 表 6-4 中国马铃薯栽培区域的气象因素 栽培区名称 北方一作区 中原二作区 南方二作区 西南单双季混作区 年平均温度(℃) —4-10 10-18 18-24 6-12 大于 5℃积温(℃) 2000-3500 3500-6500 6500-9500 2000-8000 最热月平均温度(℃) 20-24 22-28 28-32 >28 太阳总辐射量(kcal/cm2 ) 110-170 110-140 110-130 90-190 平均无霜期(天) <180 180-300 300-365 150-350 全年日照时数(小时) 2000-3000 1500-2570 500-2500 1250-2750 年雨量(mm) 50-1000 500-1750 1000-3000 500-1500 干燥度(0.16εt>10/γ) 0.76-1.6 0.5-1.5 0.75-1.25 0.5-1.25 (三)南方二作区 即南岭、武夷山以南的各省区,包括广西、广东、海南、福建、台湾等省。其气象因 素见表 6-4。本区特点是无霜期长,温度高,降雨量多,属海洋性气候。夏长冬暖,四季 不分明,日照短。马铃薯在本区内系冬作,栽培季节多在秋冬或冬春二季,其栽培面积不 足全国总面积的 1.0%,但因马铃薯生育期短,抗灾性强,产量高,品质好,可利用冬闲 地,在供应市场蔬菜及外贸出口等方面均有重要意义,同时收获后的茎叶作为一季绿肥, 对后作有显著的增产作用。本区的栽植期,秋播 10 月下旬,收获 12 月底—1 月初;冬播 1 月中旬,收获 4 月上中旬。品种应采用长休眠、耐贮藏、抗腐烂的品种,晚疫病和青枯 病是本区两大病害,故应注意防除。 (四)西南单双季混作区 本区包括云南、贵州、四川、西藏等省区及湖南、湖北的两省西部山区。年平均温度 6-22℃,大于 5℃积温 2000-8000℃,无霜期 150-350 天。除西藏高原年降雨仅 280-670mm 外,其它地区降雨量 1000-1500mm,总辐射量 3768.12-7954.92 兆焦耳/平方米·年,从 最低值到最高值。本区多系山地和高原,地势复杂,海拔高度变化大,立体气候特点突出, 温度变化大,所以马铃薯生产在本区呈一季作与二季作,不同栽作类型垂直交错分布。高 寒地区春作秋收一年一作,在 2000 米以下,1000 米以上的低山河谷地带,可行春秋两作; 1000 米以下的河谷平坝可行秋冬二作。本区中的高原和高寒山区,马铃薯生长期间,雨 热同季,温湿适度,日温差大,年温差小,与原产地的气候条件相近,具有建立种薯基地 和高产的优越生态条件。低山及平坝地区,可以利用大量冬闲地进行秋冬作,是我国发展 马铃薯最有前途的区域。但高海拔地区土地脊薄,耕作粗放,晚疫病严重是产量不高的主 要原因