《中枢神经系统药物实验》课程教学大纲 一、课程基本信息 英文名称 Central Nervous System Drug 课程代码 HPAR1161 Experiments 课程性质 实验教学 授课对象 整合药学 学 分 1.5 柴 时 54 黄斌、徐海东、柯亨特、欧阳艺兰、 主讲教师 修订日期 2021.07.24 孙雄华 指定教材 《整合药学实验》(自编) 二、课程目标 (一)总体目标: (以三维目标即知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的形式反映核心素养观念 和内容,其中核心素养不仅关注学生“当下发展”,更关注学生“未来发展”所需要的正确 价值观念、必备品格和关键能力,即把知识、技能和过程、方法提炼为能力,把情感态度、 价值观提炼为品格)(五号宋体) 坚持“立德树人”这一根本任务,围绕创新药物研发人才培养,采取目标为导向的教学 理念(0BE),通过本课程实验的教学,使学生具有明确的创新药物研发思维,牢固掌握、研 究解决药物研发过程的一般规律与基本知识,基本技能,具有较强的实际操作能力。同时, 在实验过程中培养团队协作的能力,加强沟通交流,为以后学生更好地适应工作岗位打下良 好的基础,在实际操作过程中不断强化药学正确的价值观念,成为一名具备创新药物研发思 维和能力的创新型药学专业人才。 (二)课程目标: (课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后,在发展德、智、体、美、劳等方面 期望实现的程度,它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。) 课程目标1:氯丙嗪的合成与结构表征 1.1掌握氯丙嗪的合成原理和操作方法。 1.2掌握氯丙嗪合成产物中间产物和终产物的结构表征方法。 课程目标2:氯丙嗪的降温实验

《中枢神经系统药物实验》课程教学大纲 一、课程基本信息 英文名称 Central Nervous System Drug Experiments 课程代码 HPAR1161 课程性质 实验教学 授课对象 整合药学 学 分 1.5 学 时 54 主讲教师 黄斌、徐海东、柯亨特、欧阳艺兰、 孙雄华 修订日期 2021.07.24 指定教材 《整合药学实验》(自编) 二、课程目标 (一)总体目标: (以三维目标即知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观的形式反映核心素养观念 和内容,其中核心素养不仅关注学生“当下发展”,更关注学生“未来发展”所需要的正确 价值观念、必备品格和关键能力,即把知识、技能和过程、方法提炼为能力,把情感态度、 价值观提炼为品格)(五号宋体) 坚持“立德树人”这一根本任务,围绕创新药物研发人才培养,采取目标为导向的教学 理念(OBE),通过本课程实验的教学,使学生具有明确的创新药物研发思维,牢固掌握、研 究解决药物研发过程的一般规律与基本知识,基本技能,具有较强的实际操作能力。同时, 在实验过程中培养团队协作的能力,加强沟通交流,为以后学生更好地适应工作岗位打下良 好的基础,在实际操作过程中不断强化药学正确的价值观念,成为一名具备创新药物研发思 维和能力的创新型药学专业人才。 (二)课程目标: (课程目标规定某一阶段的学生通过课程学习以后,在发展德、智、体、美、劳等方面 期望实现的程度,它是确定课程内容、教学目标和教学方法的基础。) 课程目标 1:氯丙嗪的合成与结构表征 1.1 掌握氯丙嗪的合成原理和操作方法。 1.2 掌握氯丙嗪合成产物中间产物和终产物的结构表征方法。 课程目标 2:氯丙嗪的降温实验

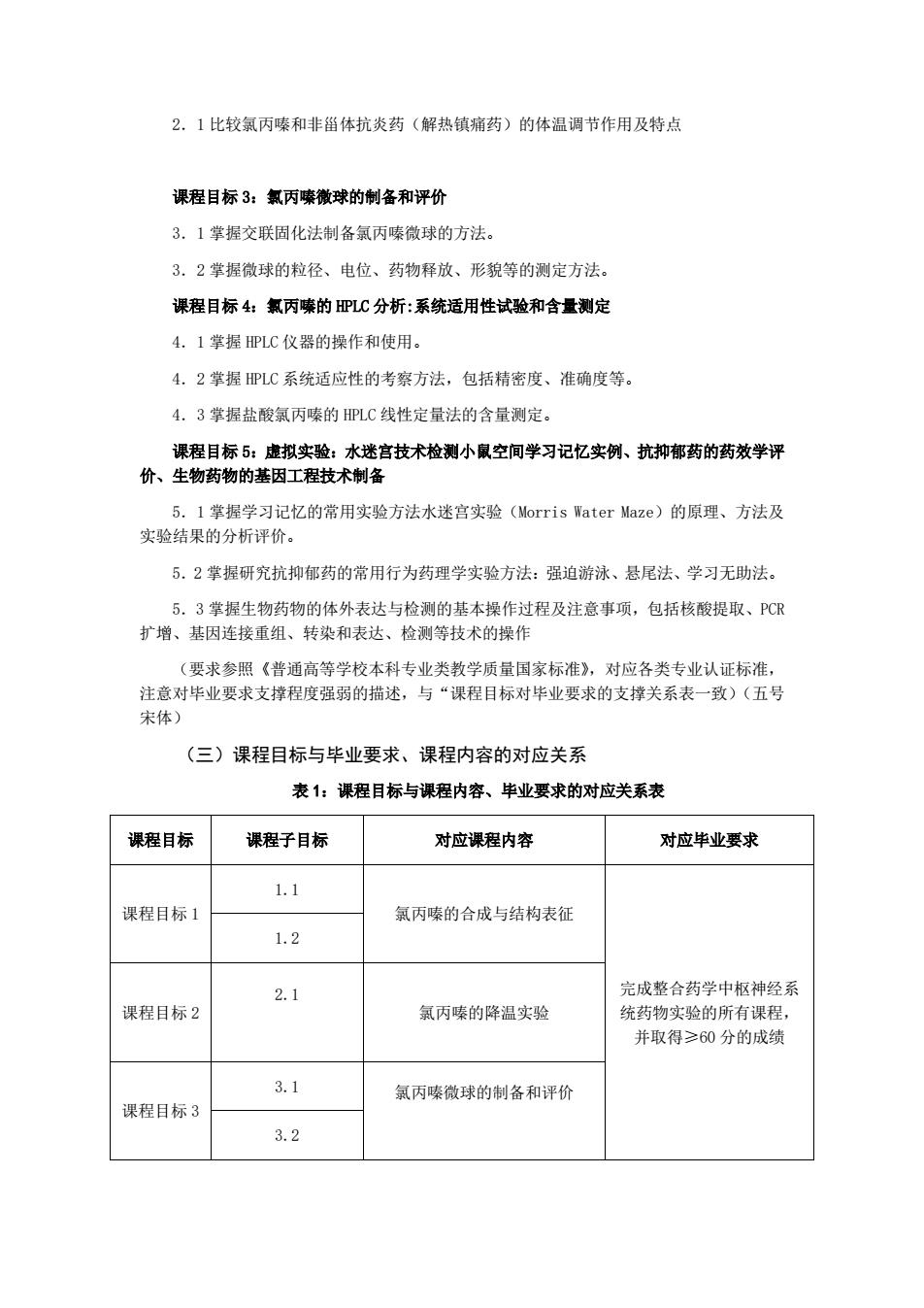

2.1比较氯丙嗪和非甾体抗炎药(解热镇痛药)的体温调节作用及特点 课程目标3:氯丙嗪微球的制备和评价 3,1掌握交联固化法制备氯丙嗪微球的方法。 3.2掌握微球的粒径、电位、药物释放、形貌等的测定方法。 课程目标4:氯丙嗪的PLC分析:系统适用性试验和含量测定 4.1掌握PLC仪器的操作和使用。 4.2掌握HPLC系统适应性的考察方法,包括精密度、准确度等。 4.3掌握盐酸氯丙嗪的PLC线性定量法的含量测定。 课程目标5:虚拟实验:水迷宫技术检测小鼠空间学习记忆实例、抗抑郁药的药效学评 价、生物药物的基因工程技术制备 5.1掌握学习记忆的常用实验方法水迷宫实验(Morris Water Maze)的原理、方法及 实验结果的分析评价。 5.2掌握研究抗抑郁药的常用行为药理学实验方法:强迫游泳、悬尾法、学习无助法。 5.3掌握生物药物的体外表达与检测的基本操作过程及注意事项,包括核酸提取、PCR 扩增、基因连接重组、转染和表达、检测等技术的操作 (要求参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,对应各类专业认证标准, 注意对毕业要求支撑程度强弱的描述,与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致)(五号 宋体) (三)课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系 表1:课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 课程目标 课程子目标 对应课程内容 对应毕业要求 1.1 课程目标1 氯丙嗪的合成与结构表征 1.2 2.1 完成整合药学中枢神经系 课程目标2 氯丙嗪的降温实验 统药物实验的所有课程, 并取得≥60分的成绩 3.1 氯丙嗪微球的制备和评价 课程目标3 3.2

2.1 比较氯丙嗪和非甾体抗炎药(解热镇痛药)的体温调节作用及特点 课程目标 3:氯丙嗪微球的制备和评价 3.1 掌握交联固化法制备氯丙嗪微球的方法。 3.2 掌握微球的粒径、电位、药物释放、形貌等的测定方法。 课程目标 4:氯丙嗪的 HPLC 分析:系统适用性试验和含量测定 4.1 掌握 HPLC 仪器的操作和使用。 4.2 掌握 HPLC 系统适应性的考察方法,包括精密度、准确度等。 4.3 掌握盐酸氯丙嗪的 HPLC 线性定量法的含量测定。 课程目标 5:虚拟实验:水迷宫技术检测小鼠空间学习记忆实例、抗抑郁药的药效学评 价、生物药物的基因工程技术制备 5.1 掌握学习记忆的常用实验方法水迷宫实验(Morris Water Maze)的原理、方法及 实验结果的分析评价。 5.2 掌握研究抗抑郁药的常用行为药理学实验方法:强迫游泳、悬尾法、学习无助法。 5.3 掌握生物药物的体外表达与检测的基本操作过程及注意事项,包括核酸提取、PCR 扩增、基因连接重组、转染和表达、检测等技术的操作 (要求参照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,对应各类专业认证标准, 注意对毕业要求支撑程度强弱的描述,与“课程目标对毕业要求的支撑关系表一致)(五号 宋体) (三)课程目标与毕业要求、课程内容的对应关系 表 1:课程目标与课程内容、毕业要求的对应关系表 课程目标 课程子目标 对应课程内容 对应毕业要求 课程目标 1 1.1 氯丙嗪的合成与结构表征 完成整合药学中枢神经系 统药物实验的所有课程, 并取得≥60 分的成绩 1.2 课程目标 2 2.1 氯丙嗪的降温实验 课程目标 3 3.1 氯丙嗪微球的制备和评价 3.2

4.1 氯丙嗪的PLC分析:系统适用 课程目标4 4.2 性试验和含量测定 4.3 5.1 虚拟实验:水迷宫技术检测小 鼠空间学习记忆实例、抗抑郁 课程目标5 5.2 药的药效学评价、生物药物的 基因工程技术制备 5.3 (大类基础课程、专业教学课程及开放选修课程按照本科教学手册中各专业拟定的毕业 要求填写“对应毕业要求”栏。通识教育课程含通识选修课程、新生研讨课程及公共基础课 程,面向专业为工科、师范、医学等有专业认证标准的专业,按照专业认证通用标准填写“对 应毕业要求”栏:面向其他尚未有专业认证标准的专业,按照本科教学手册中各专业拟定的 毕业要求填写“对应毕业要求”栏。) 三、教学内容 (具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述) 第一章氯丙嗪的合成与结构鉴定 1.教学目标(五号宋体) 1.1掌握2-氯吩噻嗪类化合物的合成原理,掌握亲核取代反应在2-氯吩噻嗪类中枢神 经系统药物生产中的应用: 1.2掌握应用薄层色谱法监测合成反应中间体的方法: 1.3掌握重结晶的操作方法: 1.4掌握萃取的操作方法: 1.5掌握应用核磁共振表征小分子化合物的方法。 2.教学重难点 2.12-氯吩噻嗪类化合物的合成原理。 2.2掌握应用核磁共振表征小分子化合物的方法。 3.教学内容 3.12-氯吩噻嗪类化合物的合成原理,亲核取代反应在2-氯吩噻嗪类中枢神经系统药 物生产中的应用:

课程目标 4 4.1 氯丙嗪的 HPLC 分析:系统适用 性试验和含量测定 4.2 4.3 课程目标 5 5.1 虚拟实验:水迷宫技术检测小 鼠空间学习记忆实例、抗抑郁 药的药效学评价、生物药物的 基因工程技术制备 5.2 5.3 (大类基础课程、专业教学课程及开放选修课程按照本科教学手册中各专业拟定的毕业 要求填写“对应毕业要求”栏。通识教育课程含通识选修课程、新生研讨课程及公共基础课 程,面向专业为工科、师范、医学等有专业认证标准的专业,按照专业认证通用标准填写“对 应毕业要求”栏;面向其他尚未有专业认证标准的专业,按照本科教学手册中各专业拟定的 毕业要求填写“对应毕业要求”栏。) 三、教学内容 (具体描述各章节教学目标、教学内容等。实验课程可按实验模块描述) 第一章 氯丙嗪的合成与结构鉴定 1.教学目标 (五号宋体) 1.1 掌握 2-氯吩噻嗪类化合物的合成原理,掌握亲核取代反应在 2-氯吩噻嗪类中枢神 经系统药物生产中的应用; 1.2 掌握应用薄层色谱法监测合成反应中间体的方法; 1.3 掌握重结晶的操作方法; 1.4 掌握萃取的操作方法; 1.5 掌握应用核磁共振表征小分子化合物的方法。 2.教学重难点 2.1 2-氯吩噻嗪类化合物的合成原理。 2.2 掌握应用核磁共振表征小分子化合物的方法。 3.教学内容 3.1 2-氯吩噻嗪类化合物的合成原理,亲核取代反应在 2-氯吩噻嗪类中枢神经系统药 物生产中的应用;

3.2应用薄层色谱法监测合成反应中间体: 3.3重结晶的操作方法: 3.4萃取的操作方法: 3.5应用核磁共振表征小分子化合物氯丙嗪。 4.教学方法 讲授与课堂演示 5.教学评价 实验操作规范程度、实验结果、实验报告。 第二章氯丙嗪的降温实验 1.教学目标 通过实验观察比较氯丙嗪和非甾体抗炎药(解热镇痛药)的体温调节作用及特点 2.教学重难点 准确测量家兔体温 3.教学内容 3.1实验目的:观察比较氯丙嗪和非甾体抗炎药(解热镇痛药)的体温调节作用及作 用特点 3.2实验原理:氯丙嗪抑制下丘脑体温调节中枢,使机体体温随环境温度变化而升降, 氯丙嗪不仅降低发热体温,而且能降低正常体温:而解热镇痛药通过抑制内源性前列环素合 成产生降温作用,只降低发热体温,不能降低正常。 3.3实验材料:家兔、1%氯丙嗪溶液、复方氨林巴比妥注射液 3.4实验方法 3.4.1称重、测体温并记录 3.4.2给药后给动物降温,分别不同时间点测体温并记录 3.5实验结果表格 3.6注意事项 3.7思考题 根据实验结果说明氯丙嗪和复方氨林巴比妥的降温特点有何不同,为什么? 4.教学方法 课堂教学采用多媒体讲授、实验操作监督、讲解和实验操作示范的教学方式。 5.教学评价

3.2 应用薄层色谱法监测合成反应中间体; 3.3 重结晶的操作方法; 3.4 萃取的操作方法; 3.5 应用核磁共振表征小分子化合物氯丙嗪。 4.教学方法 讲授与课堂演示 5.教学评价 实验操作规范程度、实验结果、实验报告。 第二章 氯丙嗪的降温实验 1.教学目标 通过实验观察比较氯丙嗪和非甾体抗炎药(解热镇痛药)的体温调节作用及特点 2.教学重难点 准确测量家兔体温 3.教学内容 3.1 实验目的:观察比较氯丙嗪和非甾体抗炎药(解热镇痛药)的体温调节作用及作 用特点 3.2 实验原理:氯丙嗪抑制下丘脑体温调节中枢,使机体体温随环境温度变化而升降, 氯丙嗪不仅降低发热体温,而且能降低正常体温;而解热镇痛药通过抑制内源性前列环素合 成产生降温作用,只降低发热体温,不能降低正常。 3.3 实验材料:家兔、1%氯丙嗪溶液、复方氨林巴比妥注射液 3.4 实验方法 3.4.1 称重、测体温并记录 3.4.2 给药后给动物降温,分别不同时间点测体温并记录 3.5 实验结果表格 3.6 注意事项 3.7 思考题 根据实验结果说明氯丙嗪和复方氨林巴比妥的降温特点有何不同,为什么? 4.教学方法 课堂教学采用多媒体讲授、实验操作监督、讲解和实验操作示范的教学方式。 5.教学评价

根据实验报告评判教学效果 第三章氯丙嗪微球的制备和评价 1.教学目标 掌握交联固化法制备氯丙嗪微球的方法:掌握微球的粒径、电位、药物释放、形貌等 的测定方法。 2.教学重难点 教学重点:微球制备的方法。 教学难点:影响微球粒径的主要因素:药物释放透析袋的选择。 3.教学内容 采用交联固化法制备氯丙嗪微球,并对微球进行粒径、电位、药物释放、形貌表征。 4.教学方法 采用教师讲述、演示为主,结合在线课程视频指导。 5.教学评价 完成实验报告,内容包括粒径分布、Zeta电位、药物释放曲线及显微镜图片。 第四章盐酸氯丙嗪的HPLC分析:(一)系统适用性试验 1.教学日标 1.1掌握PLC仪器的操作和使用 1.2掌握PLC系统适应性的考察方法 2.教学重难点 HPLC仪器的应用 3.教学内容 3.1色谱条件 色谱柱:C18柱(5μm,4.6×250mm): 流动相:A为0.1mol/L磷酸二氢钾(磷酸调节pH3.0):B为乙腈: 流速:l.0ml/min: 洗脱方式:以磷酸二氢钾-乙腈(60:40)比例等度洗脱15min: 检测波长:254nm: 进样量:20μL: 柱温:35℃。 3.2流动相的配制

根据实验报告评判教学效果 第三章 氯丙嗪微球的制备和评价 1.教学目标 掌握交联固化法制备氯丙嗪微球的方法;掌握微球的粒径、电位、药物释放、形貌等 的测定方法。 2.教学重难点 教学重点:微球制备的方法。 教学难点:影响微球粒径的主要因素;药物释放透析袋的选择。 3.教学内容 采用交联固化法制备氯丙嗪微球,并对微球进行粒径、电位、药物释放、形貌表征。 4.教学方法 采用教师讲述、演示为主,结合在线课程视频指导。 5.教学评价 完成实验报告,内容包括粒径分布、Zeta 电位、药物释放曲线及显微镜图片。 第四章 盐酸氯丙嗪的 HPLC 分析:(一)系统适用性试验 1.教学目标 1.1 掌握 HPLC 仪器的操作和使用 1.2 掌握 HPLC 系统适应性的考察方法 2.教学重难点 HPLC 仪器的应用 3.教学内容 3.1 色谱条件 色谱柱:C18 柱(5μm,4.6×250mm); 流动相:A 为 0.1mol/L 磷酸二氢钾(磷酸调节 pH 3.0);B 为乙腈; 流速:1.0mL/min; 洗脱方式:以磷酸二氢钾-乙腈(60:40)比例等度洗脱 15min; 检测波长:254nm; 进样量:20μL; 柱温:35℃。 3.2 流动相的配制