第七章索引 第一节概述 一、胸腔 二、胸腔的分区 三、胸部常用的体表标志 四、胸部的标志线 第二节胸壁 胸部固有肌及胸内筋膜 二、胸壁的血管 三、肋间神经和肋下神经 四、淋巴结 胸前、外侧壁的解剖步骤与方法 第三节胸膜和胸膜腔 一、胸膜 1.脏胸膜 2.壁胸膜 二、胸膜腔及胸膜的隐窝 三、胸膜的神经分布 四、胸膜和肺的体表投影 1.壁胸膜各部的反折线及体表投影 2.肺的体表投影 第四节肺 一、肺的形态和分叶 二、肺门与肺根 三、肺的血管、淋巴和神经 四、肺内支气管及肺段 胸膜和肺的解剖步骤与方法 第五节纵隔 一、概述 1.纵隔的概念和境界 2.纵隔的分区 二、上纵隔 1.胸腺thymus 2.上腔静脉及其属支 3.主动脉弓及其分支

第一节 概述 一、胸腔 二、胸腔的分区 三、胸部常用的体表标志 四、胸部的标志线 第二节 胸壁 一、胸部固有肌及胸内筋膜 二、胸壁的血管 三、肋间神经和肋下神经 四、淋巴结 胸前、外侧壁的解剖步骤与方法 第三节 胸膜和胸膜腔 一、胸膜 1.脏胸膜 2.壁胸膜 二、胸膜腔及胸膜的隐窝 三、胸膜的神经分布 四、胸膜和肺的体表投影 1.壁胸膜各部的反折线及体表投影 2.肺的体表投影 第四节 肺 一、肺的形态和分叶 二、肺门与肺根 三、肺的血管、淋巴和神经 四、肺内支气管及肺段 胸膜和肺的解剖步骤与方法 第五节 纵隔 一、概述 1.纵隔的概念和境界 2.纵隔的分区 二、上纵隔 1.胸腺thymus 2.上腔静脉及其属支 3.主动脉弓及其分支 第七章索引

4.气管胸段及主支气管 三、前纵隔anterior mediastinum 四、中纵隔middle mediastinum .心包pericardium 2.心脏hear 五、后纵隔posterior mediastinum 六、胸腔脏器的淋巴管淋巴结 1.纵隔前淋巴结 2.纵隔后淋巴结 3.肺、支气管、气管的淋巴结 纵隔的解剖步骤与方法 第六节胸部小结 一、胸部的血管 1.肺循环 2.体循环的动脉干及其分支 3.体循环的静脉干及其属支 4.冠状循环 5.其它 二、胸部的淋巴结和淋巴管 1.乳房的淋巴回流 2.胸壁的淋把回流 3.胸腔脏器的淋巴回流 4.支气管纵隔干 三、胸部的神经 1.躯体神经 2.内脏神经 第一节概述 胸部由胸壁和它内面包藏的内脏、神经、血管等组成。胸壁的骨骼由后方的胸椎、两侧的 肋骨和前方的胸骨借骨连接构成骨性胸廊,肋间肌充填于肋间隙内。胸壁和膈共同围成胸腔。 一、胸腔 胸腔thoraciccavity:经胸廓上口与颈部相通。胸廓下口有穹窿形的膈肌附着,将胸腔和腹腔 分开。膈肌向上凸入胸部,顶部高达第5~6肋平面。因此胸壁不仅保护着胸部脏器,同时还保

4.气管胸段及主支气管 三、前纵隔anterior mediastinum 四、中纵隔middle mediastinum 1.心包pericardium 2.心脏heart 五、后纵隔posterior mediastinum 六、胸腔脏器的淋巴管淋巴结 1.纵隔前淋巴结 2.纵隔后淋巴结 3.肺、支气管、气管的淋巴结 纵隔的解剖步骤与方法 第六节 胸部小结 一、胸部的血管 1.肺循环 2.体循环的动脉干及其分支 3.体循环的静脉干及其属支 4.冠状循环 5.其它 二、胸部的淋巴结和淋巴管 1.乳房的淋巴回流 2.胸壁的淋巴回流 3.胸腔脏器的淋巴回流 4.支气管纵隔干 三、胸部的神经 1.躯体神经 2.内脏神经 第一节 概述 胸部由胸壁和它内面包藏的内脏、神经、血管等组成。胸壁的骨骼由后方的胸椎、两侧的 肋骨和前方的胸骨借骨连接构成骨性胸廓,肋间肌充填于肋间隙内。胸壁和膈共同围成胸腔。 一、胸腔 胸腔thoraciccavity经胸廓上口与颈部相通。胸廓下口有穹窿形的膈肌附着,将胸腔和腹腔 分开。膈肌向上凸入胸部,顶部高达第5-6肋平面。因此胸壁不仅保护着胸部脏器,同时还保

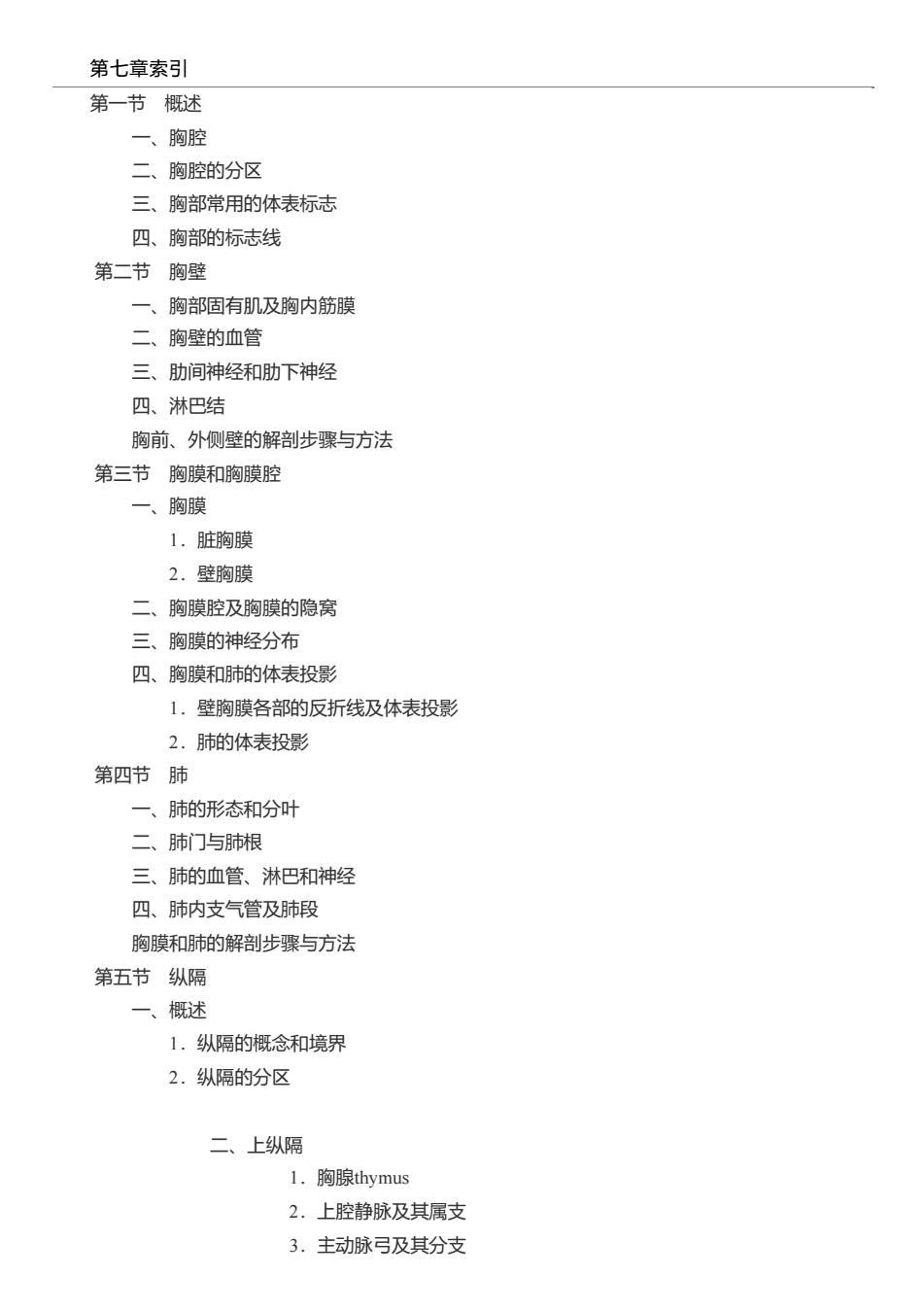

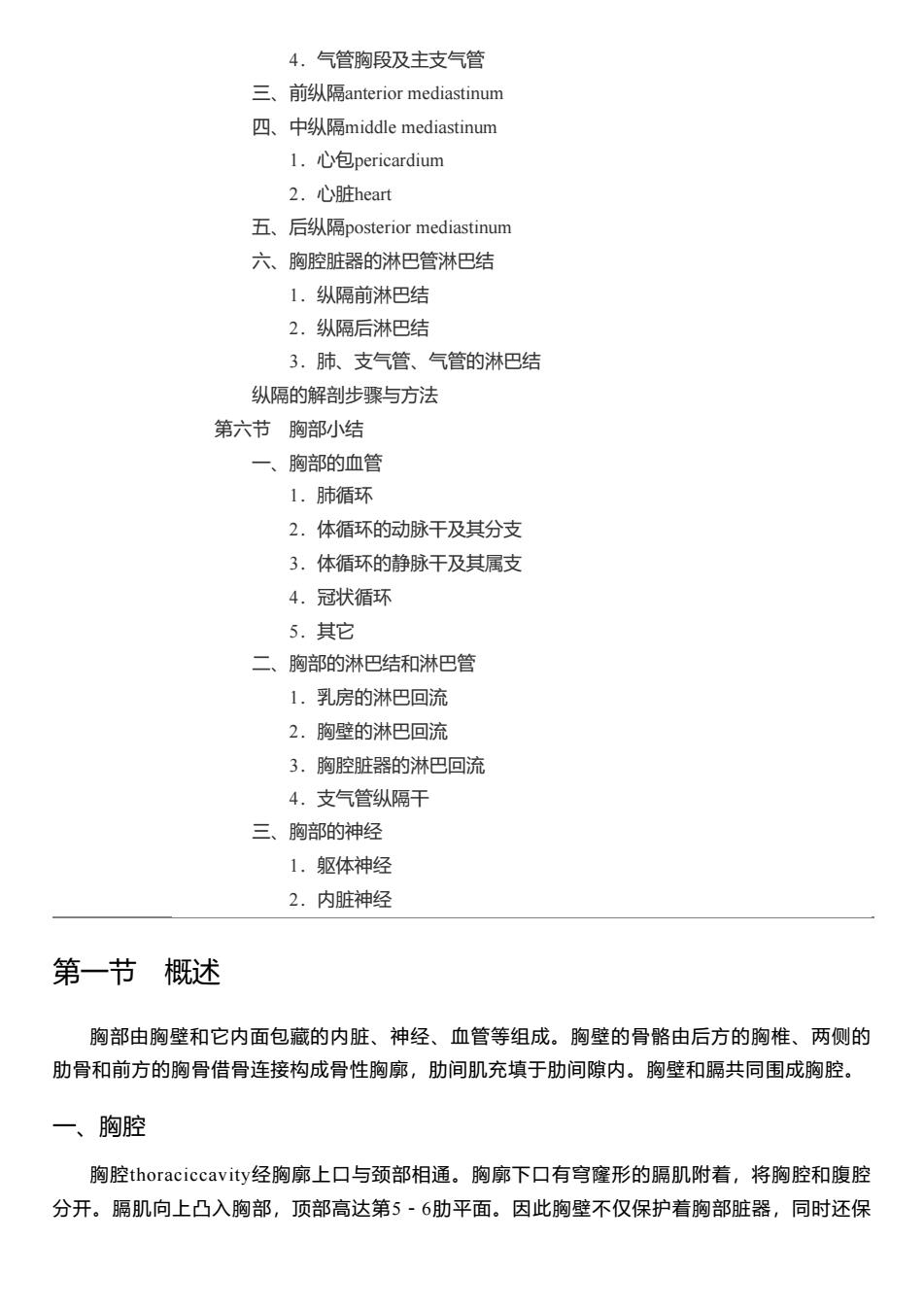

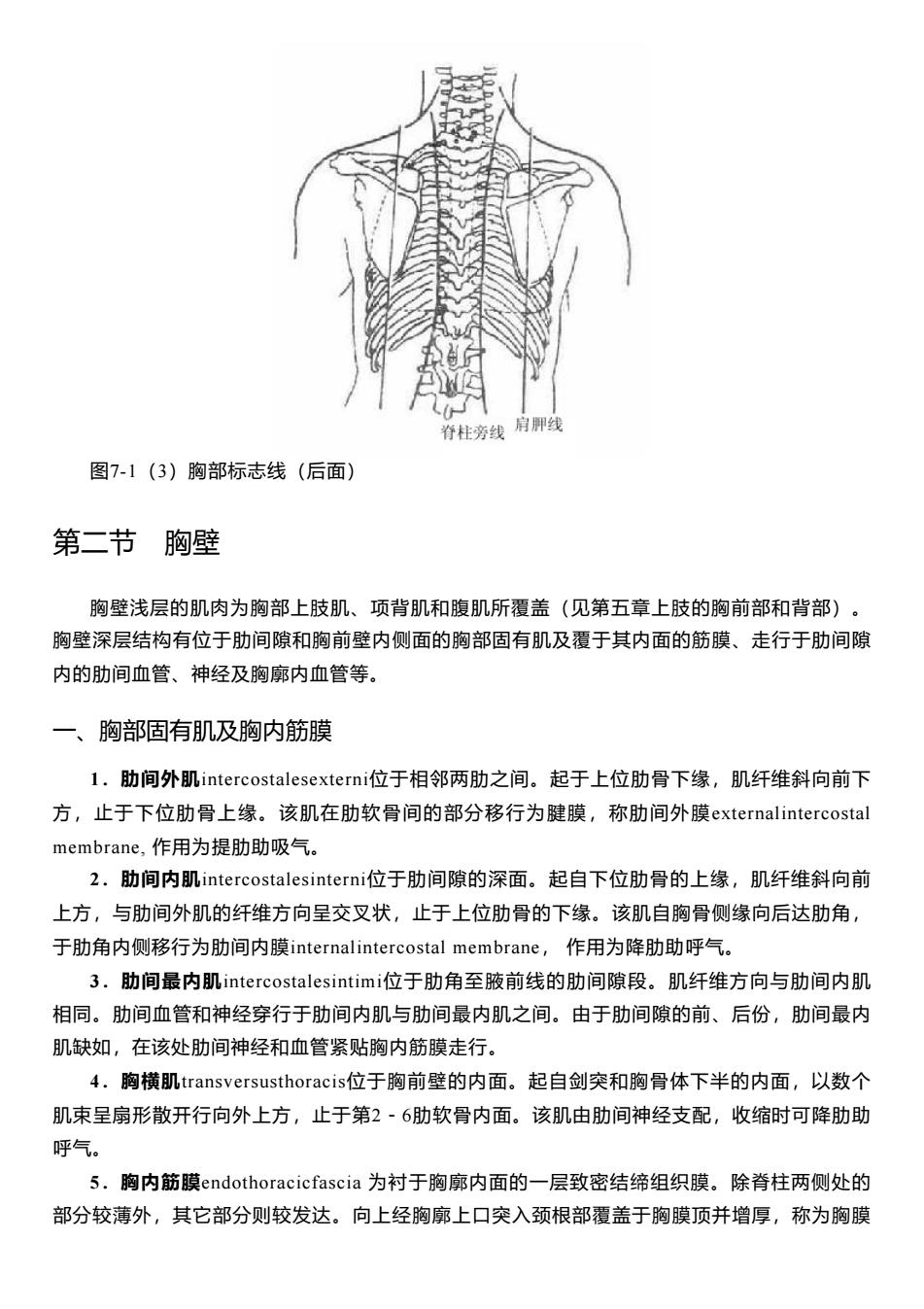

护着腹部上部的器官。新生儿胸部横切面接近圆形,左右径与前后径几乎等长。成人胸部横切 面呈肾形,左右径较前后径约大1倍。 二、胸腔的分区 胸腔两侧部为胸膜囊所充满,胸膜囊包裹着左、右肺。介于两胸膜囊之间所有的器官总称 为纵隔,包括心包及心脏,出入心的大血管,以及进入和通过胸腔的结构,如气管和支气管、 食管、胸导管、膈神经、迷走神经等。 三、胸部常用的体表标志 颈静脉切迹:后平第2胸椎体下缘,女性略低。 胸骨角:胸骨角平面为上、下纵隔的分界面。位于此平面上的有主动脉弓起、止端,气管 分叉及左主支气管与食管相交处。胸骨角的两侧连接第2肋软骨,可作为计数肋骨的标志。 剑突向后平第9胸椎,恰为食管与胸主动脉交叉高度。剑突两侧与第7肋软骨相连。 肋:除第1肋在锁骨内侧端的后方不易摸到外,其余肋均可触及。肋间隙的序数与上位肋 骨序数相同。在胸前壁的下缘可摸到肋弓,肋弓与剑突共同形成向下开放的角叫胸骨下角。肋 弓与剑突间的夹角为剑肋角,左侧剑肋角常作为心包穿刺的进针部位。 乳头mammary papilla:男性乳头平第4肋间隙高度,女性乳头随乳房形态不同其高度有所 改变。 四、胸部的标志线 为便于描述和临床上的应用,通常胸部以下列几条垂直线作为定位和分区的标志(图7 1)。 前正中线anterior median line:为胸骨正中的垂线。 胸骨线sternal line:沿胸骨最宽处侧缘的垂线。 锁骨中线midclavicular line:通过锁骨中点的垂线。 胸骨旁线parasternal line:位于胸骨线和锁骨中线连线中点的垂线。 腋前线anterior axillary line:沿腋前襞的垂线。 腋后线posterior axillary line:沿腋后襞的垂线。 腋中线midaxillary line:腋前、后线连线中点的垂线。 肩胛线scapulary line:两臂下垂时,通过肩胛下角的垂线。 脊柱旁线paravertebral line:各椎骨横突尖端的连线。 后正中线posterior median line:沿各胸椎棘突尖的垂线

护着腹部上部的器官。新生儿胸部横切面接近圆形,左右径与前后径几乎等长。成人胸部横切 面呈肾形,左右径较前后径约大1倍。 二、胸腔的分区 胸腔两侧部为胸膜囊所充满,胸膜囊包裹着左、右肺。介于两胸膜囊之间所有的器官总称 为纵隔,包括心包及心脏,出入心的大血管,以及进入和通过胸腔的结构,如气管和支气管、 食管、胸导管、膈神经、迷走神经等。 三、胸部常用的体表标志 颈静脉切迹:后平第2胸椎体下缘,女性略低。 胸骨角:胸骨角平面为上、下纵隔的分界面。位于此平面上的有主动脉弓起、止端,气管 分叉及左主支气管与食管相交处。胸骨角的两侧连接第2肋软骨,可作为计数肋骨的标志。 剑突向后平第9胸椎,恰为食管与胸主动脉交叉高度。剑突两侧与第7肋软骨相连。 肋:除第1肋在锁骨内侧端的后方不易摸到外,其余肋均可触及。肋间隙的序数与上位肋 骨序数相同。在胸前壁的下缘可摸到肋弓。肋弓与剑突共同形成向下开放的角叫胸骨下角。肋 弓与剑突间的夹角为剑肋角,左侧剑肋角常作为心包穿刺的进针部位。 乳头mammary papilla:男性乳头平第4肋间隙高度,女性乳头随乳房形态不同其高度有所 改变。 四、胸部的标志线 为便于描述和临床上的应用,通常胸部以下列几条垂直线作为定位和分区的标志(图7- 1)。 前正中线 anterior median line:为胸骨正中的垂线。 胸骨线 sternal line:沿胸骨最宽处侧缘的垂线。 锁骨中线 midclavicular line:通过锁骨中点的垂线。 胸骨旁线 parasternal line:位于胸骨线和锁骨中线连线中点的垂线。 腋前线 anterior axillary line: 沿腋前襞的垂线。 腋后线 posterior axillary line :沿腋后襞的垂线。 腋中线 midaxillary line :腋前、后线连线中点的垂线。 肩胛线 scapulary line :两臂下垂时,通过肩胛下角的垂线。 脊柱旁线 paravertebral line: 各椎骨横突尖端的连线。 后正中线 posterior median line: 沿各胸椎棘突尖的垂线

前正中线 胸骨线 图7-1(1)胸部标志线(前面) 腋前线后线 陂中线 图7-1(2)胸部标志线(左侧面)

图7-1(1)胸部标志线(前面) 图7-1(2)胸部标志线(左侧面)

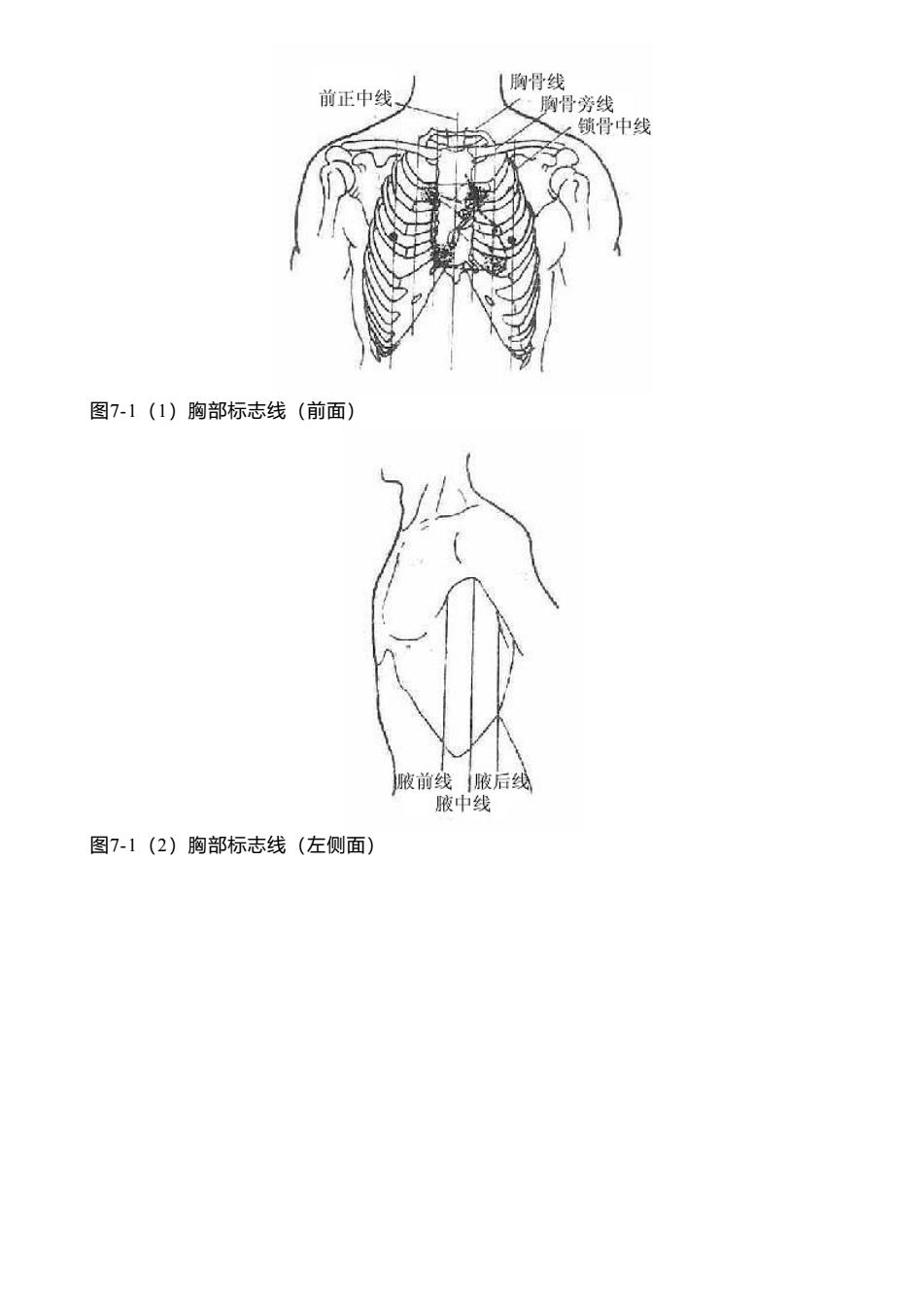

脊牡旁线 图7-1(3)胸部标志线(后面) 第二节胸壁 胸壁浅层的肌肉为胸部上肢肌、项背肌和腹肌所覆盖(见第五章上肢的胸前部和背部)。 胸壁深层结构有位于肋间隙和胸前壁内侧面的胸部固有肌及覆于其内面的筋膜、走行于肋间隙 内的肋间血管、神经及胸廊内血管等。 一、胸部固有肌及胸内筋膜 I,肋间外肌intercostalesexternif位于相邻两肋之间。起于上位肋骨下缘,肌纤维斜向前下 方,止于下位肋骨上缘。该肌在肋软骨间的部分移行为腱膜,称肋间外膜externalintercostal membrane,.作用为提肋助吸气。 2,肋间内肌intercostalesinternif位于肋间隙的深面。起自下位肋骨的上缘,肌纤维斜向前 上方,与肋间外肌的纤维方向呈交叉状,止于上位肋骨的下缘。该肌自胸骨侧缘向后达肋角, 于肋角内侧移行为肋间内膜internalintercostal membrane,作用为降肋助呼气。 3.肋间最内肌intercostalesintimif位于肋角至腋前线的肋间隙段。肌纤维方向与肋间内肌 相同。肋间血管和神经穿行于肋间内肌与肋间最内肌之间。由于肋间隙的前、后份,肋间最内 肌缺如,在该处肋间神经和血管紧贴胸内筋膜走行。 4.胸横肌transversusthoracis位于胸前壁的内面。起自剑突和胸骨体下半的内面,以数个 肌束呈扇形散开行向外上方,止于第2~6肋软骨内面。该肌由肋间神经支配,收缩时可降肋助 呼气。 5,胸内筋膜endothoracicfascia为衬于胸廓内面的一层致密结缔组织膜。除脊柱两侧处的 部分较薄外,其它部分则较发达。向上经胸廓上口突入颈根部覆盖于胸膜顶并增厚,称为胸膜

图7-1(3)胸部标志线(后面) 第二节 胸壁 胸壁浅层的肌肉为胸部上肢肌、项背肌和腹肌所覆盖(见第五章上肢的胸前部和背部)。 胸壁深层结构有位于肋间隙和胸前壁内侧面的胸部固有肌及覆于其内面的筋膜、走行于肋间隙 内的肋间血管、神经及胸廓内血管等。 一、胸部固有肌及胸内筋膜 1.肋间外肌intercostalesexterni位于相邻两肋之间。起于上位肋骨下缘,肌纤维斜向前下 方,止于下位肋骨上缘。该肌在肋软骨间的部分移行为腱膜,称肋间外膜externalintercostal membrane, 作用为提肋助吸气。 2.肋间内肌intercostalesinterni位于肋间隙的深面。起自下位肋骨的上缘,肌纤维斜向前 上方,与肋间外肌的纤维方向呈交叉状,止于上位肋骨的下缘。该肌自胸骨侧缘向后达肋角, 于肋角内侧移行为肋间内膜internalintercostal membrane, 作用为降肋助呼气。 3.肋间最内肌intercostalesintimi位于肋角至腋前线的肋间隙段。肌纤维方向与肋间内肌 相同。肋间血管和神经穿行于肋间内肌与肋间最内肌之间。由于肋间隙的前、后份,肋间最内 肌缺如,在该处肋间神经和血管紧贴胸内筋膜走行。 4.胸横肌transversusthoracis位于胸前壁的内面。起自剑突和胸骨体下半的内面,以数个 肌束呈扇形散开行向外上方,止于第2-6肋软骨内面。该肌由肋间神经支配,收缩时可降肋助 呼气。 5.胸内筋膜endothoracicfascia 为衬于胸廓内面的一层致密结缔组织膜。除脊柱两侧处的 部分较薄外,其它部分则较发达。向上经胸廓上口突入颈根部覆盖于胸膜顶并增厚,称为胸膜