前记 关系,庶几确当。笔者还可以补充一句:历史告诉我们,中日 两大近邻和则双利,战则两伤。 笔者在2013年9月举行的一次“跨文化对话与中日关 系”国际学术研讨会上,作题为《从历史纵深看中日关系》的 发言,提出应以更广阔、更深远的文化眼光看待中日关系的 建议概如下示。 第一,从历史流程观测,在很长时期中日间是亲善友好 互助互利的,此即所谓“两千年玉帛”。应当把中日关系纳入 这一宏阔的历史流程,方不会一叶障目,而可见到大势。 第二,日本特殊的自然条件让其有一种空间上的生存危 机感,企望向外扩张,当其国力强盛时,就将这种诉求变为 行动。日本如此动作,往往选择中国处于衰弱之际。中日间 的“一百载干戈”,正是日本攻击时处弱势的中国造成的: 中国起而自卫、奋然抵抗。这加害与受害的基本历史判断, 决不可暖昧(据说“暖昧”是日本人性格之一种),不能任 右翼诡辩,混淆视听,把“一百载干戈”的责任推到受害国 身上。 第三,“化干戈为玉帛”是今人的责任。就日本方面而言, 要深刻反省历史和战争认识等问题,可以参考德国“二战”后 作认真反省从而得到法国等欧洲国家凉解的做法。这一成功经 验(德法间数百载干戈都可以化为玉帛),应该作为化解中日 之间百年干戈问题的一个示范。就中国方面而言,在讲中日间 “百载干戈”的同时,也要强调“两千年玉帛”,并且不忽略 “百载干戈”期间中日人民间的友谊、互助。发扬两千年玉帛 的历史传统,正是解决中日关系问题的出路所在

日本对外侵略的文化满国 总之,我们既要铭记“一百载干戈”血的教训,也不能忘 却“两千年玉帛”造就的文明光华,要勇于和善于“化干戈为 玉帛”。 谨以笔者2013年的上述发言作为本书前记的结尾

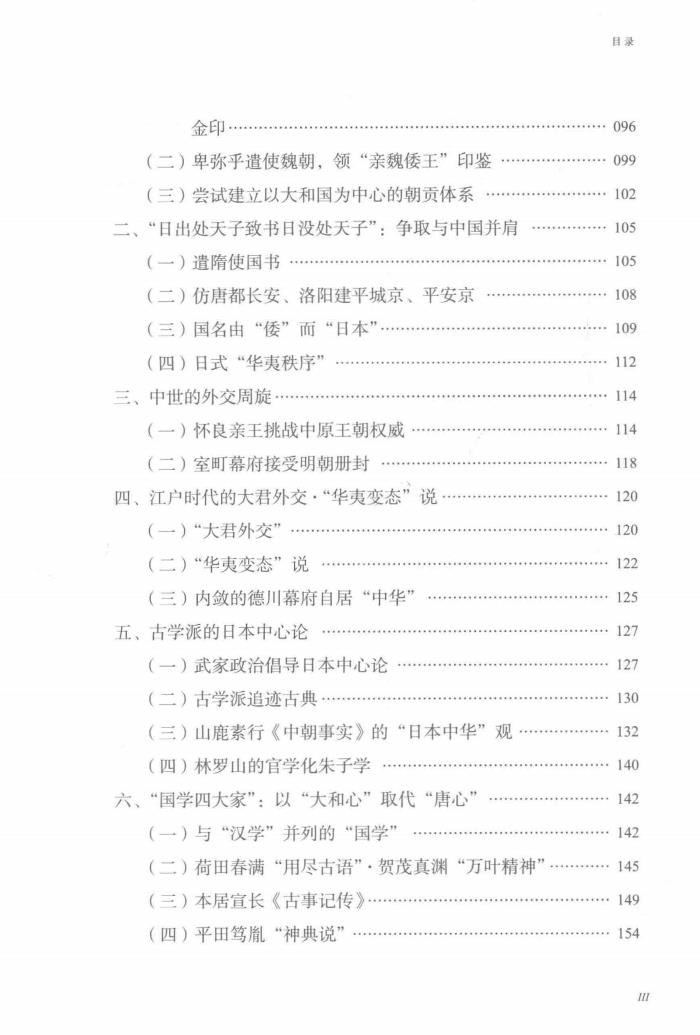

目录 第一章“神国论”与“皇国史观”. .00 一、《古事记》《日本书纪》编制“神代”.001 (一)日本最早史典一《古事记》《日本书纪》.002 (二)“天照大神”与“天孙降临”.004 (三)“太阳旗”来历 012 (四)“神武开国”及“纪元节”.013 (五)“神武东征”.015 二、神道·神国论.靖国神社.017 (一)原始神道一神社神道一国家神道一民间宗教神道.017 (二)神统即皇统·“三神器”祭祀.023 (三)神国论.026 (四)神社·靖国神社.028 三、“皇国史观”.034 (一)以神代(天皇世代)为开国史主线.035 (二)“皇国史观”肇始于南北朝. 037 (三)“复古神道”的论证.038 (四)水户学的“皇国史观”学术建构.039 (五)“皇国史观”在近现代.041 四、从“倭王”到“天皇”.042 (一)日本古称君主为“大王”“倭王” 043

日本对外侵略的文化需阁 (二)“天皇”来历 .044 (三)圣德太子、大化改新与天皇制确立.048 五、天皇崇拜.05引 (一)天皇“现人神说”·《人间宣言》解构 4.052 (二)打通神人界限一柿本人麻吕诗篇 .054 (三)道教人日与“人神合一说”.058 (四)当下的天皇崇拜. .059 六、天皇“万世一系”考.064 (一)天皇“一姓传继”. .064 (二)天皇“万世一系说”·以“忠”为伦理本位.066 (三)“虚君制”.06g (四)还原历史 .077 (五)“骑马民族征服日本说”解构“皇统说”.079 七、近代天皇制形塑小.082 (一)“王政复古”“大振皇基”. .082 (二)《大日本帝国宪法》的“天皇统治论 “天皇神圣不可侵犯论”. .083 (三)《教育敕语》的“克忠克孝论”.085 (四)近代国际环境中日本选择绝对主义天皇制.089 (五)“主权天皇制”.“象征天皇制”. .092 第二章由遵守“华夷秩序”到自创“华夷秩序”.094 一、古代日本的东亚地位变迁.096 (一)倭国受中原王朝册封·汉光武帝赐“汉委奴国王

金印.096 (二)卑弥乎遣使魏朝,领“亲魏倭王”印鉴.099 (三)尝试建立以大和国为中心的朝贡体系 .102 二、“日出处天子致书日没处天子”:争取与中国并肩 .10时 (一)遣隋使国书. .105 (二)仿唐都长安、洛阳建平城京、平安京.108 (三)国名由“倭”而“日本”. (四)日式“华夷秩序” 112 三、中世的外交周旋. .14 (一)怀良亲王挑战中原王朝权威.。 .114 (二)室町幕府接受明朝册封. .118 四、江户时代的大君外交·“华夷变态”说.120 (一)“大君外交”. .120 (二)“华夷变态”说. .122 (三)内敛的德川幕府自居“中华”.125 五、古学派的日本中心论.127 (一)武家政治倡导日本中心论.127 (二)古学派追迹古典. .130 (三)山鹿素行《中朝事实》的“日本中华”观.132 (四)林罗山的官学化朱子学. .140 六、“国学四大家”:以“大和心”取代“唐心”.142 (一)与“汉学”并列的“国学”.142 (二)荷田春满“用尽古语”·贺茂真渊“万叶精神”.145 (三)本居宣长《古事记传》. .149 (四)平田笃胤“神典说”.154