1教学目标1.理解整数最基本的性质。掌握整除理论,算术基本定理和最大公约数知识。 指标点:1.1掌握整除、带余除法,掌握质数与合数的概念与性质,了解哥德巴黑猜想;1.2 掌握最大公约数与最小公倍数求法掌握辗转相除法;1.3了解算术基本定理;掌握数的进位 制。 2.教学目标2.理解同余理论的基本概念及基本性质。理解同余的概念,会运用同余知识解 决相关问题。 指标点:21理解同余概念;22掌握同余的基本性质,并能解决整数中有关同余的筒单问题; 2.3掌握完全剩余系、筒化剩余系概念,并能解决相关问题;2.4了解欧拉定理的内容并会初 步应用。 3教学目标3.理解同余方程的概念和一次同余方程,会解一次同余方程及方程组。 指标点:31理解一次同余方程概念及解法;32了解孙子定理并能运用来解答简单问题。3.3 会熟练地解一次同余方程会解一次同余方程组。 4.救学目标4.掌握解一次不定方程,会解商高不定方程;了解连分数。 指标点:4.1掌握一次不定方程的基本解法和应用;4.2了解商高定理及费马大定理;4.3了 解简单介绍连分数的形式、运算。 (二)本课程支撑的毕业要求 1.本课程支撑的毕业要求:毕业要求1、2、3、4。 (1)毕业要求1践行师德 (2)毕业要求2学会教学 (3)毕业要求3学会育人 (4)毕业要求4学会发展 2.本课程支撑的指标点:指标点1.1、1.2、1.3、3.2、4.2 (1)指标点1.1:教育情怀 (2)指标点.1.2:知识整合 (3)指标点1.3:教学能力 (4)指标点3.2:综合育人 (5)指标点4.1:自主学习 (6)指标点4.2:反思研究 (三)课程教学目标与半业要求对应表 《初等数论》谋程救学目标与半业要求的对应表 课程名称:初等数论 任课教师: 课程性质:学科选修 课程学分:2 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 半业要求1: 教学目标:教学目标5。通过质数与合数的概念与性质, 指标点1.1:教育情怀 介绍哥德巴黑猜想与我国数学对这个问题的研究情况和 成果,拓展小数学数学中整数性质的知识。 2

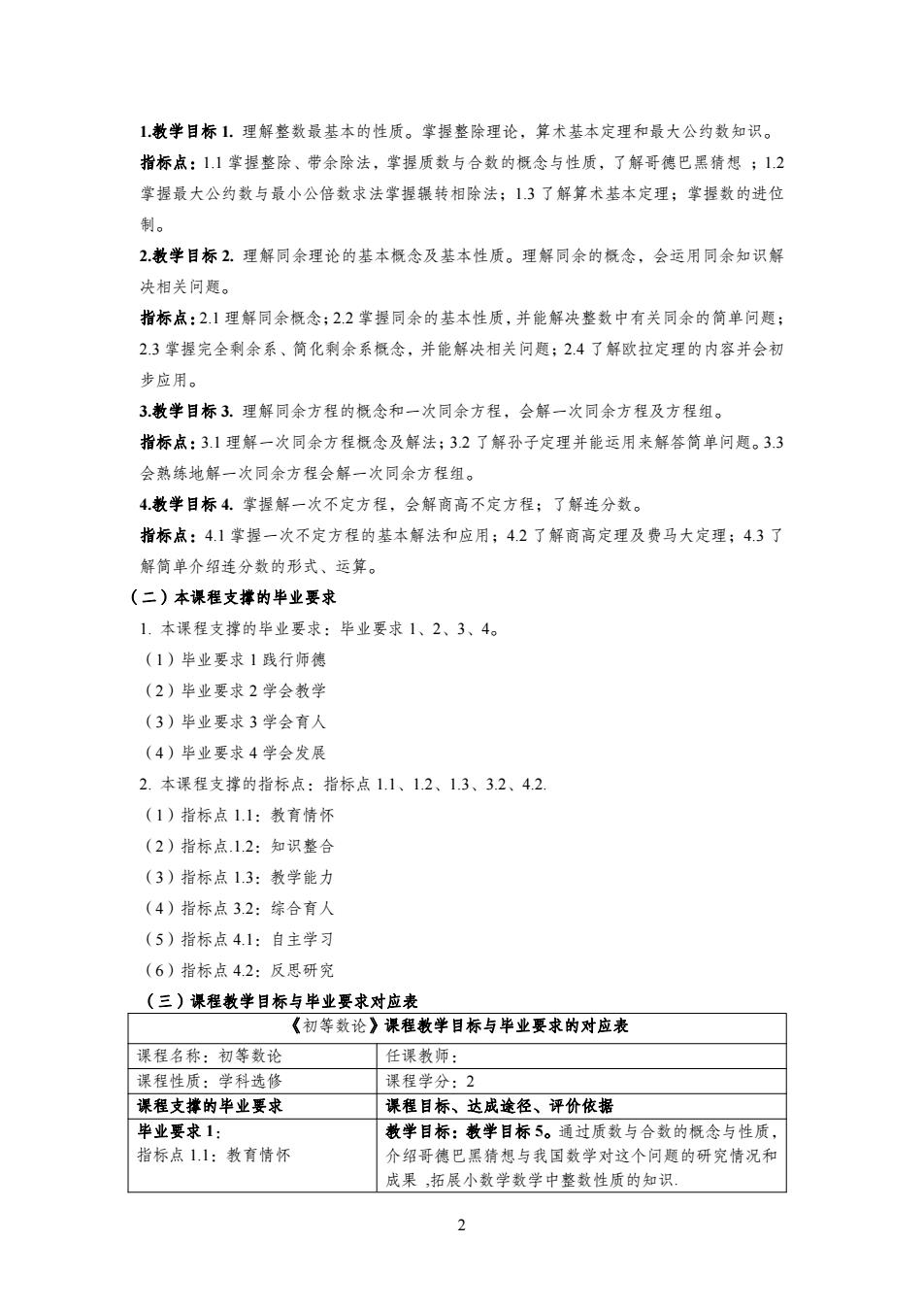

2 1.教学目标 1. 理解整数最基本的性质。掌握整除理论,算术基本定理和最大公约数知识。 指标点:1.1 掌握整除、带余除法,掌握质数与合数的概念与性质,了解哥德巴黑猜想 ;1.2 掌握最大公约数与最小公倍数求法掌握辗转相除法;1.3 了解算术基本定理;掌握数的进位 制。 2.教学目标 2. 理解同余理论的基本概念及基本性质。理解同余的概念,会运用同余知识解 决相关问题。 指标点:2.1 理解同余概念;2.2 掌握同余的基本性质,并能解决整数中有关同余的简单问题; 2.3 掌握完全剩余系、简化剩余系概念,并能解决相关问题;2.4 了解欧拉定理的内容并会初 步应用。 3.教学目标 3. 理解同余方程的概念和一次同余方程,会解一次同余方程及方程组。 指标点:3.1 理解一次同余方程概念及解法;3.2 了解孙子定理并能运用来解答简单问题。3.3 会熟练地解一次同余方程会解一次同余方程组。 4.教学目标 4. 掌握解一次不定方程,会解商高不定方程;了解连分数。 指标点:4.1 掌握一次不定方程的基本解法和应用;4.2 了解商高定理及费马大定理;4.3 了 解简单介绍连分数的形式、运算。 (二)本课程支撑的毕业要求 1. 本课程支撑的毕业要求:毕业要求 1、2、3、4。 (1)毕业要求 1 践行师德 (2)毕业要求 2 学会教学 (3)毕业要求 3 学会育人 (4)毕业要求 4 学会发展 2. 本课程支撑的指标点:指标点 1.1、1.2、1.3、3.2、4.2. (1)指标点 1.1:教育情怀 (2)指标点.1.2:知识整合 (3)指标点 1.3:教学能力 (4)指标点 3.2:综合育人 (5)指标点 4.1:自主学习 (6)指标点 4.2:反思研究 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《初等数论》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:初等数论 任课教师: 课程性质:学科选修 课程学分:2 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求 1: 指标点 1.1:教育情怀 教学目标:教学目标 5。通过质数与合数的概念与性质, 介绍哥德巴黑猜想与我国数学对这个问题的研究情况和 成果 ,拓展小数学数学中整数性质的知识

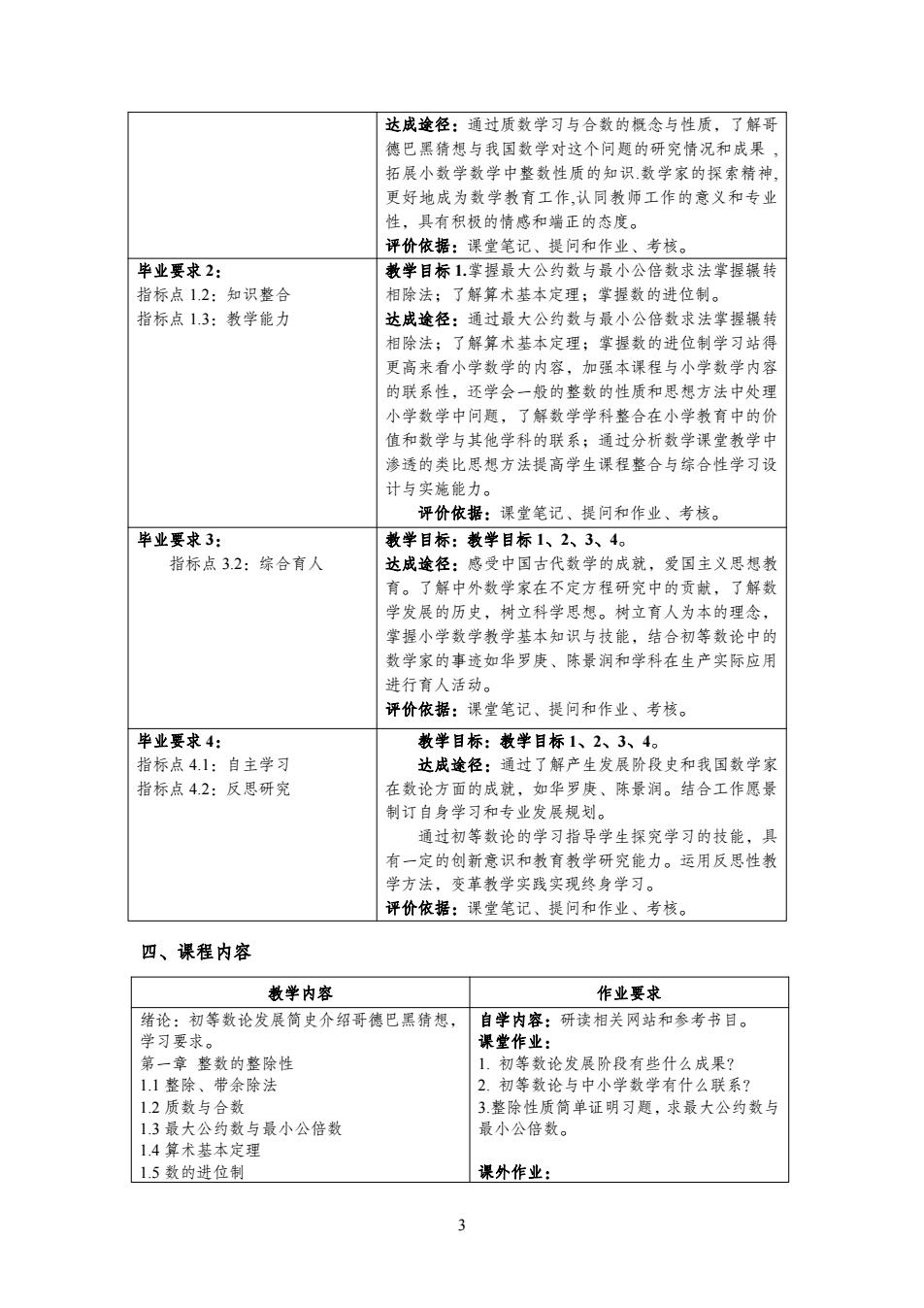

达成途径:通过质数学习与合数的概念与性质,了解哥 德巴黑猜想与我国数学对这个问题的研究情况和成果, 拓展小数学数学中整数性质的知识.数学家的探索精神, 更好地成为数学教育工作,认同教师工作的意义和专业 性,具有积极的情感和端正的态度。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 毕业要求2: 教学目标1.掌握最大公约数与最小公倍数求法掌握辗转 指标点1.2:知识整合 相除法:了解算术基本定理;掌握数的进位制。 指标点1.3:教学能力 达成途径:通过最大公约数与最小公倍数求法掌握辗转 相除法;了解算术基本定理;掌握数的进位制学习站得 更高来看小学数学的内容,加强本课程与小学数学内容 的联系性,还学会一般的整数的性质和思想方法中处理 小学数学中问题,了解数学学科整合在小学教育中的价 值和数学与其他学科的联系;通过分析数学课堂教学中 渗透的类比思想方法提高学生课程整合与综合性学习设 计与实施能力。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 毕业要求3: 教学目标:教学目标1、2、3、4。 指标点3.2:综合育人 达成途径:感受中国古代数学的成就,爱国主义思想教 育。了解中外数学家在不定方程研究中的贡献,了解数 学发展的历史,树立科学思想。树立育人为本的理念, 掌握小学数学教学基本知识与技能,结合初等数论中的 数学家的事迹如华罗庚、陈景润和学科在生产实际应用 进行育人活动。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 毕业要求4: 教学目标:教学目标1、2、3、4。 指标点4.1:自主学习 达成途径:通过了解产生发展阶段史和我国数学家 指标点4.2:反思研究 在数论方面的成就,如华罗庚、陈景润。结合工作愿景 制订自身学习和专业发展规划。 通过初等数论的学习指导学生探究学习的技能,具 有一定的创新意识和教育教学研究能力。运用反思性教 学方法,变革教学实践实现终身学习。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 四、课程内容 教学内容 作业要求 绪论:初等数论发展简史介绍哥德巴黑猜想, 自学内容:研读相关网站和参考书目。 学习要求。 课堂作业: 第一章整数的整除性 1.初等数论发展阶段有些什么成果? 1.1整除、带余除法 2.初等数论与中小学数学有什么联系? 1.2质数与合数 3整除性质筒单证明习题,求最大公约数与 1.3最大公约数与最小公倍数 最小公倍数。 1.4算术基本定理 1.5数的进位制 课外作业:

3 达成途径:通过质数学习与合数的概念与性质,了解哥 德巴黑猜想与我国数学对这个问题的研究情况和成果 , 拓展小数学数学中整数性质的知识.数学家的探索精神, 更好地成为数学教育工作,认同教师工作的意义和专业 性,具有积极的情感和端正的态度。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 毕业要求 2: 指标点 1.2:知识整合 指标点 1.3:教学能力 教学目标 1.掌握最大公约数与最小公倍数求法掌握辗转 相除法;了解算术基本定理;掌握数的进位制。 达成途径:通过最大公约数与最小公倍数求法掌握辗转 相除法;了解算术基本定理;掌握数的进位制学习站得 更高来看小学数学的内容,加强本课程与小学数学内容 的联系性,还学会一般的整数的性质和思想方法中处理 小学数学中问题,了解数学学科整合在小学教育中的价 值和数学与其他学科的联系;通过分析数学课堂教学中 渗透的类比思想方法提高学生课程整合与综合性学习设 计与实施能力。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 毕业要求 3: 指标点 3.2:综合育人 教学目标:教学目标 1、2、3、4。 达成途径:感受中国古代数学的成就,爱国主义思想教 育。了解中外数学家在不定方程研究中的贡献,了解数 学发展的历史,树立科学思想。树立育人为本的理念, 掌握小学数学教学基本知识与技能,结合初等数论中的 数学家的事迹如华罗庚、陈景润和学科在生产实际应用 进行育人活动。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 毕业要求 4: 指标点 4.1:自主学习 指标点 4.2:反思研究 教学目标:教学目标 1、2、3、4。 达成途径:通过了解产生发展阶段史和我国数学家 在数论方面的成就,如华罗庚、陈景润。结合工作愿景 制订自身学习和专业发展规划。 通过初等数论的学习指导学生探究学习的技能,具 有一定的创新意识和教育教学研究能力。运用反思性教 学方法,变革教学实践实现终身学习。 评价依据:课堂笔记、提问和作业、考核。 四、课程内容 教学内容 作业要求 绪论:初等数论发展简史介绍哥德巴黑猜想, 学习要求。 第一章 整数的整除性 1.1 整除、带余除法 1.2 质数与合数 1.3 最大公约数与最小公倍数 1.4 算术基本定理 1.5 数的进位制 自学内容:研读相关网站和参考书目。 课堂作业: 1. 初等数论发展阶段有些什么成果? 2. 初等数论与中小学数学有什么联系? 3.整除性质简单证明习题,求最大公约数与 最小公倍数。 课外作业:

知识点: 完成本章学习内容的小结 1整除概念;带余除法定理; 2. 整除性质证明习题,求最大公约数与最 2.质数与合数的概念; 小公倍数和用性质证明题。 3.公因数、最大公因数的概念及相关的性质: 3.判断质数与合数题目。 掌握公倍数、最小公倍数的概念及相关性质; 4.化整数为标准分解式,不同进位制互化的 5最大公约数与最小公倍数求法。 习题。 6.算术基本定理,数的不同进位制的转化方 5.综合性的证明题。 法。 第二章同余理论 自学内容:同余概念 2.1同余概念与同余的基本性质: 课堂作业:1判断同余的简单题目。 2.2完全剩余系、筒化剩余系概念; 2.用同余的基本性质证明的小题。 2.3欧拉定理。 3.运用欧拉定理及其证明和费尔马小定理 知识点: 简单题。 1同余的概念,同余的性质: 课外作业: 2.完全剩余系、筒化剩余系; 1.完成本章学习内容的小结 4.欧拉定理及其证明;费尔马小定理;利用它 2.运用同余的概念,同余的性质的习题 们解决求余数、判断整除性等问题。 3.同余计算,判断完全剩余系、筒化剩余 系的小题。 4.运用欧拉定理及其证明和计算题。 第三章同余方程 自学内容:同余变形法解一次同余方程 3.1一次同余方程 课堂作业: 3.2一次同余方程组 1.同余方程与解的概念理解的题目。 知识点: 2.用同余变形法解一次同余方程的习题。 1.一次同余方程及解法; 3.孙子定理筒单应用题。 2.中国剩余定理(孙子定理)及简单应用: 课外作业: 3解简单同余方程组的方法。 1完成本章学习内容的小结。 2.解一次同余方程习题。 3解两个同余方程的组成的方程组题目。 4.孙子定理简单应用题。 第四章不定方程与简单连分数 4.1一次不定方程 自学内容:一次不定方程有整数解的定理证 4.2商高不定方程 明,费马大“定理”的介绍 4.3简单连分数 课堂作业: 知识点: 1.一次不定方程有整数解判断题。 1.一次不定方程有整数解的条件; 2. 简单连分数与分数的互化题目。 2.二一次不定方程组; 3解商高不定方程;简单连分数。 课外作业: 1完成本章学习内容的小结。 2.解一次不定方程和二元一次不定方程习 题。 3解商高不定方程和余数分析法的运用题 目。 五、建议学时分配表 学时分配 序号 课程内容 对应教学目标 讲授 实 验 习题课 小 计

4 知识点: 1.整除概念; 带余除法定理; 2.质数与合数的概念; 3.公因数、最大公因数的概念及相关的性质; 掌握公倍数、最小公倍数的概念及相关性质; 5.最大公约数与最小公倍数求法。 6. 算术基本定理,数的不同进位制的转化方 法。 1. 完成本章学习内容的小结 2. 整除性质证明习题,求最大公约数与最 小公倍数和用性质证明题。 3.判断质数与合数题目。 4.化整数为标准分解式,不同进位制互化的 习题。 5.综合性的证明题。 第二章 同余理论 2.1 同余概念与同余的基本性质; 2.2 完全剩余系、简化剩余系概念; 2.3 欧拉定理。 知识点: 1.同余的概念,同余的性质; 2.完全剩余系、简化剩余系; 4.欧拉定理及其证明;费尔马小定理;利用它 们解决求余数、判断整除性等问题。 自学内容:同余概念 课堂作业:1.判断同余的简单题目。 2. 用同余的基本性质证明的小题。 3. 运用欧拉定理及其证明和费尔马小定理 简单题。 课外作业: 1.完成本章学习内容的小结 2.运用同余的概念,同余的性质的习题 3.同余计算,判断完全剩余系、简化剩余 系的小题。 4.运用欧拉定理及其证明和计算题。 第三章 同余方程 3.1 一次同余方程 3.2 一次同余方程组 知识点: 1.一次同余方程及解法; 2.中国剩余定理(孙子定理)及简单应用; 3.解简单同余方程组的方法。 自学内容:同余变形法解一次同余方程 课堂作业: 1. 同余方程与解的概念理解的题目。 2.用同余变形法解一次同余方程的习题。 3.孙子定理简单应用题。 课外作业: 1.完成本章学习内容的小结。 2.解一次同余方程习题。 3.解两个同余方程的组成的方程组题目。 4.孙子定理简单应用题。 第四章 不定方程与简单连分数 4.1 一次不定方程 4.2 商高不定方程 4.3 简单连分数 知识点: 1.一次不定方程有整数解的条件; 2.二一次不定方程组; 3.解商高不定方程;简单连分数。 自学内容:一次不定方程有整数解的定理证 明,费马大“定理”的介绍 课堂作业: 1. 一次不定方程有整数解判断题。 2. 简单连分数与分数的互化题目。 课外作业: 1.完成本章学习内容的小结。 2.解一次不定方程和二元一次不定方程习 题。 3.解商高不定方程和余数分析法的运用题 目。 五、建议学时分配表 序号 课程内容 学 时 分 配 对应教学目标 讲 授 实 验 习题课 小 计

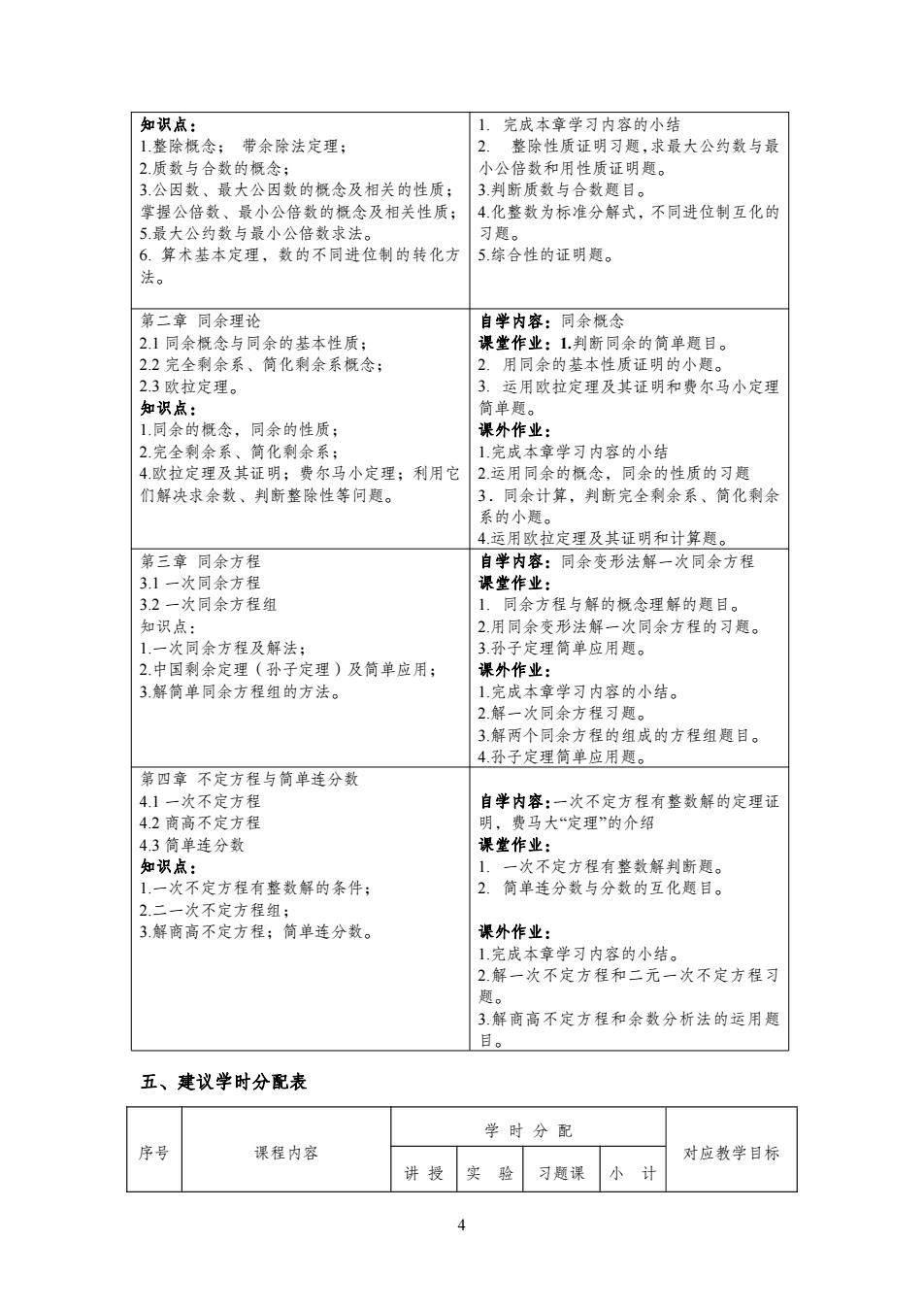

整数的整除性 16 16 目标1 2 同余理论 8 8 目标2 3 同余方程 5 5 目标3 4 不定方程与简单连分数 3 3 目标4 合计 32 32 六、教学方法 讲授法、参与式学习法、合作学习法教学方法.主要采用“讲授式”教学方法,运用启 发式的的教学思想。以讲授最基本的知识和方法为主,师生互动,课堂留一定时间练习。要 多借助具体例题进行“示范式”教学方法,其形式表现以问题为中心,在例题中学习。目前采 用传统的讲授式的方法进行教学,类似中小学。这对于我们培养具有灵活思维能力、具有创 新性的适应《数学新课程标准》要求的未来小学数学教师是没有好处的。对于培养全程实践、 善于学习、高适应的应用型小学教育人才不利,因此必须对讲授式的教学方法作改革。我们 根据目前小学教育专业学生的实际并结合初等数论的特点,初步探索初等数论的参与式教学 与小组合作学习方式。 七、课程考核内容及方式 1考核方式:考式 2考核形式:平时考核、课堂参与、课内外作业,期末考查等综合考察 3成绩评定:采用百分制,其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的20%;(其中考勤占10%,课堂参与10%) 课内外作业成绩:占课程总成绩的20%; 期末考核成绩:占课程总成绩的60%。 八、推荐教材和教学参考书 教材:王进明.初等数论[M.北京:人民教育出版社,2002.12。I1SBN9787107158896 参考书:潘承洞,潘承彪.初等数论M.北京:北京大学出版社,2004.11 男湖2入 撰写人:冯德雄 审核人: 秒发英春海 学院分管领导签字(盖章: 年 月 师范学院

5 1 整数的整除性 16 16 目标 1 2 同余理论 8 8 目标 2 3 同余方程 5 5 目标 3 4 不定方程与简单连分数 3 3 目标 4 合 计 32 32 六、教学方法 讲授法、参与式学习法、合作学习法教学方法. 主要采用“讲授式”教学方法,运用启 发式的的教学思想。以讲授最基本的知识和方法为主,师生互动,课堂留一定时间练习。要 多借助具体例题进行“示范式”教学方法,其形式表现以问题为中心,在例题中学习。目前采 用传统的讲授式的方法进行教学,类似中小学。这对于我们培养具有灵活思维能力、具有创 新性的适应《数学新课程标准》要求的未来小学数学教师是没有好处的。对于培养全程实践、 善于学习、高适应的应用型小学教育人才不利,因此必须对讲授式的教学方法作改革。我们 根据目前小学教育专业学生的实际并结合初等数论的特点,初步探索初等数论的参与式教学 与小组合作学习方式。 七、课程考核内容及方式 1.考核方式:考式 2.考核形式:平时考核、课堂参与、课内外作业,期末考查等综合考察 3.成绩评定:采用百分制,其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的 20%;(其中考勤占 10%,课堂参与 10%) 课内外作业成绩:占课程总成绩的 20%; 期末考核成绩:占课程总成绩的 60%。 八、推荐教材和教学参考书 教 材: 王进明.初等数论[M]. 北京:人民教育出版社, 2002.12。ISBN 9787107158896 参考书:潘承洞, 潘承彪.初等数论[M].北京:北京大学出版社,2004.11. 撰写人:冯德雄 审核人: 学院分管领导签字(盖章): 年 月 日

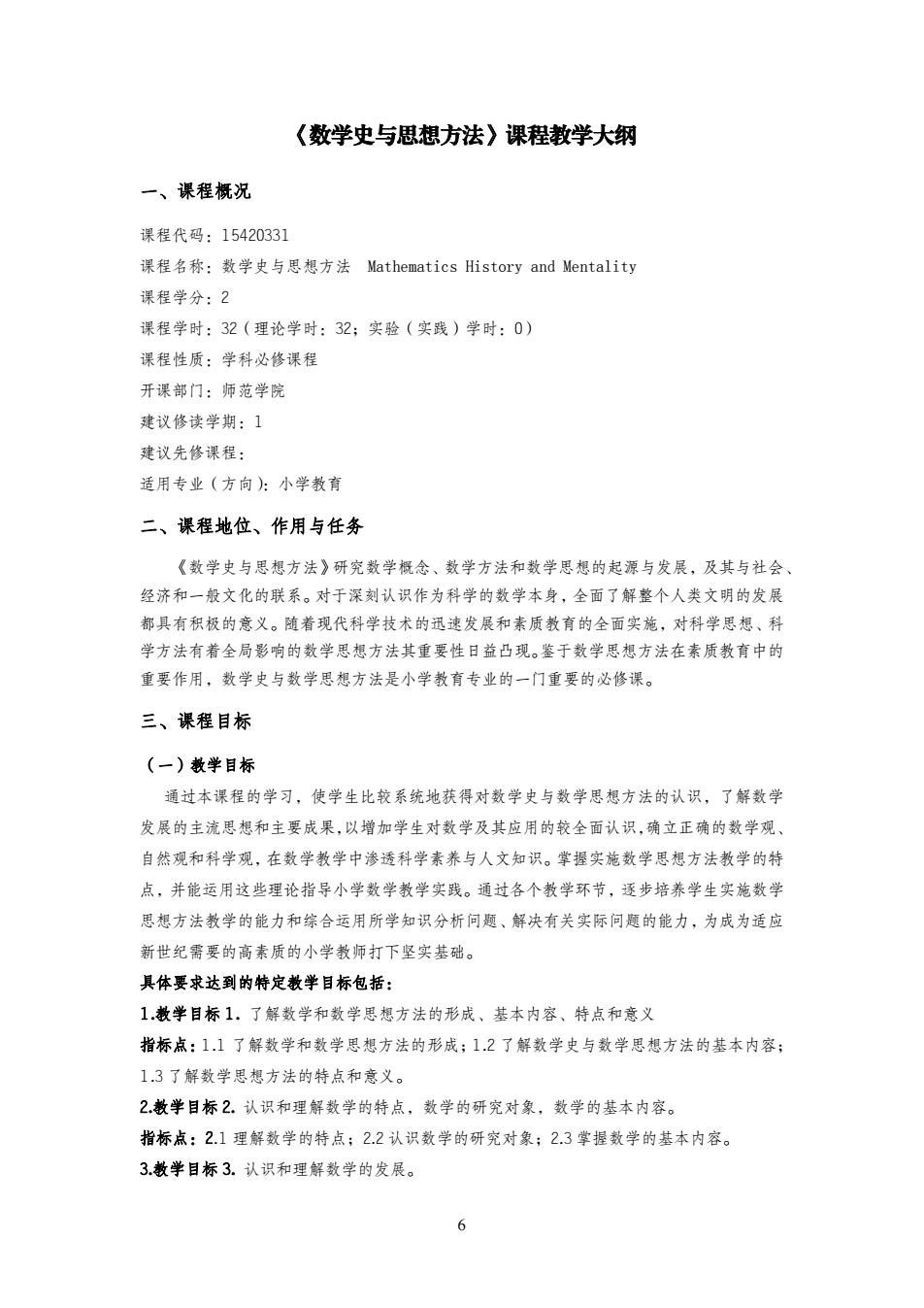

《数学史与思想方法》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:15420331 课程名称:数学史与思想方法Mathematics History and Mentality 课程学分:2 课程学时:32(理论学时:32;实验(实践)学时:0) 课程性质:学科必修课程 开课部门:师范学院 建议修读学期:1 建议先修课程: 适用专业(方向):小学教育 二、课程地位、作用与任务 《数学史与思想方法》研究数学概念、数学方法和数学思想的起源与发展,及其与社会、 经济和一般文化的联系。对于深刻认识作为科学的数学本身,全面了解整个人类文明的发展 都具有积极的意义。随着现代科学技术的迅速发展和素质教育的全面实施,对科学思想、科 学方法有着全局影响的数学思想方法其重要性日益凸现。鉴于数学思想方法在素质教育中的 重要作用,数学史与数学思想方法是小学教有专业的一门重要的必修课。 三、课程目标 (一)教学目标 通过本课程的学习,使学生比较系统地获得对数学史与数学思想方法的认识,了解数学 发展的主流思想和主要成果,以增加学生对数学及其应用的较全面认识,确立正确的数学观、 自然观和科学观,在数学教学中渗透科学素养与人文知识。掌握实施数学思想方法教学的特 点,并能运用这些理论指导小学数学教学实践。通过各个教学环节,逐步培养学生实施数学 思想方法教学的能力和综合运用所学知识分析问题、解决有关实际问题的能力,为成为适应 新世纪需要的高素质的小学教师打下坚实基础。 具体要求达到的特定教学目标包括: 1.教学目标1.了解数学和数学思想方法的形成、基本内容、特点和意义 指标点:1.1了解数学和数学思想方法的形成;1.2了解数学史与数学思想方法的基本内容: 1.3了解数学思想方法的特点和意义。 2教学目标2.认识和理解数学的特点,数学的研究对象,数学的基本内容。 指标点:21理解数学的特点;22认识数学的研究对象;23掌握数学的基本内容。 3.教学目标3.认识和理解数学的发展。 6

6 《数学史与思想方法》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:15420331 课程名称:数学史与思想方法 Mathematics History and Mentality 课程学分:2 课程学时:32(理论学时:32;实验(实践)学时:0) 课程性质:学科必修课程 开课部门:师范学院 建议修读学期:1 建议先修课程: 适用专业(方向):小学教育 二、课程地位、作用与任务 《数学史与思想方法》研究数学概念、数学方法和数学思想的起源与发展,及其与社会、 经济和一般文化的联系。对于深刻认识作为科学的数学本身,全面了解整个人类文明的发展 都具有积极的意义。随着现代科学技术的迅速发展和素质教育的全面实施,对科学思想、科 学方法有着全局影响的数学思想方法其重要性日益凸现。鉴于数学思想方法在素质教育中的 重要作用,数学史与数学思想方法是小学教育专业的一门重要的必修课。 三、课程目标 (一)教学目标 通过本课程的学习,使学生比较系统地获得对数学史与数学思想方法的认识,了解数学 发展的主流思想和主要成果,以增加学生对数学及其应用的较全面认识,确立正确的数学观、 自然观和科学观,在数学教学中渗透科学素养与人文知识。掌握实施数学思想方法教学的特 点,并能运用这些理论指导小学数学教学实践。通过各个教学环节,逐步培养学生实施数学 思想方法教学的能力和综合运用所学知识分析问题、解决有关实际问题的能力,为成为适应 新世纪需要的高素质的小学教师打下坚实基础。 具体要求达到的特定教学目标包括: 1.教学目标 1. 了解数学和数学思想方法的形成、基本内容、特点和意义 指标点:1.1 了解数学和数学思想方法的形成;1.2 了解数学史与数学思想方法的基本内容; 1.3 了解数学思想方法的特点和意义。 2.教学目标 2. 认识和理解数学的特点,数学的研究对象,数学的基本内容。 指标点:2.1 理解数学的特点;2.2 认识数学的研究对象;2.3 掌握数学的基本内容。 3.教学目标 3. 认识和理解数学的发展