第二章自动增益控制系统简介 aaaa·lP3 30 Signal (wgp) 10 .Interference -10 -20 30 40 50 -60 70 -70 -60 -50 40 30 -20 -10 Input Power(dBm) 图2-11预放大器的带外线性度指标和输入总功率的关系 2.3.3.带内线性度计算 仅仅考虑信号本身各个子载波之间交调产生的非线性失真,文献[2.6]中给出 了频道中心处,复合差拍失真(CTB)的功率表达式。假设输入的信号中存在N个 能量均为P的子载波,其输入总功率为Pn,输出总功率为P,有 CTB(dBm)=IM3+6dB+10xlogo(number of CTBs) =2R-P3)+R+6dB+10×1ogoN) 8 (2.9) =2(P+10l0g0 N-lIP3)+Pod +1.74dB =2Pn-1P3)+Pot+1.74dB 即CTB的功率和子载波的数量无关。考虑解调所需的信噪比要求,有 Pout-CTB≥SNRmin (2.10) 由式(2.9)(2.10)可以解出 IP3≥Pn+2SNRm+0.87dE (2.11) 上式中的计算结果和带宽无关,对接收机各个模块都是适用的。 2.3.4.线性度指标总结 根据上文的分析,对接收机信号通路上各个模块的线性度要求的总结如表 23

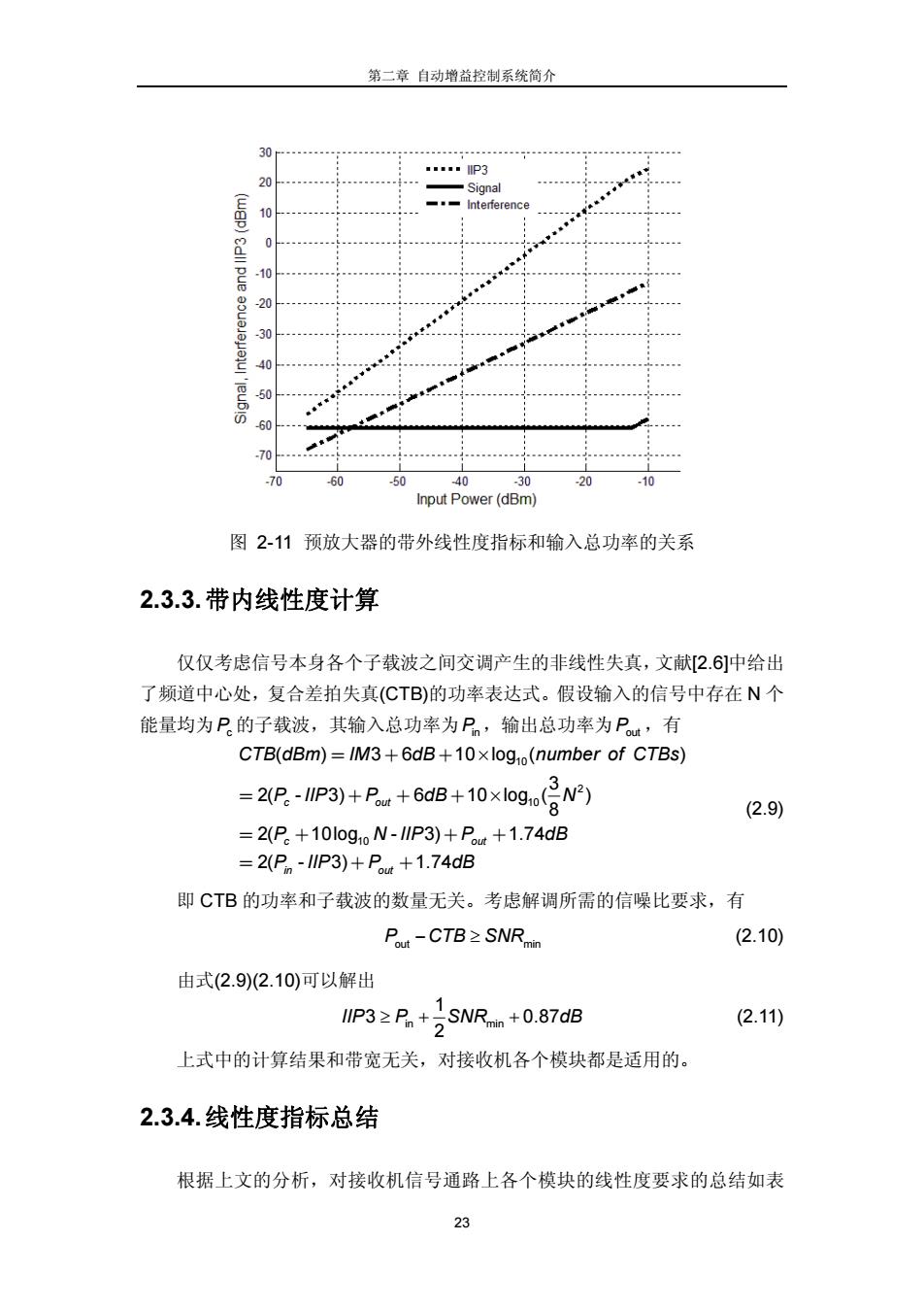

第二章 自动增益控制系统简介 23 图 2-11 预放大器的带外线性度指标和输入总功率的关系 2.3.3. 带内线性度计算 仅仅考虑信号本身各个子载波之间交调产生的非线性失真,文献[2.6]中给出 了频道中心处,复合差拍失真(CTB)的功率表达式。假设输入的信号中存在 N 个 能量均为Pc 的子载波,其输入总功率为Pin,输出总功率为Pout ,有 10 2 10 10 ( ) 3 6 10 log ( ) 3 2( - 3) 6 10 log ( ) 8 2( 10log - 3) 1.74 2( - 3) 1.74 c out c out in out CTB dBm IM dB number of CTBs P IIP P dB N P N IIP P dB P IIP P dB = + +× = + + +× = + ++ = ++ (2.9) 即 CTB 的功率和子载波的数量无关。考虑解调所需的信噪比要求,有 P CTB SNR out min − ≥ (2.10) 由式(2.9)(2.10)可以解出 in min 1 3 0.87 2 IIP P SNR dB ≥+ + (2.11) 上式中的计算结果和带宽无关,对接收机各个模块都是适用的。 2.3.4. 线性度指标总结 根据上文的分析,对接收机信号通路上各个模块的线性度要求的总结如表

第二章自动增益控制系统简介 2-6所示。 Variable In-band IIP3 req. Out-of-band IIP3 req. Gain Part against input power against input power Pntotal+SNRmin +17dB 2 1 VGLNA P+2SNR+0.87dB (Rnoa≥-47dBm) +SNR.+40.5dB 2 2 (Pn.tota <-47dBm) P+SNR+17dB Pre-amplifier (Pn.ota之-18dlBm)) and LPF Pn+ NR+0.87dB SNP+0dB (Pn.total <-18dBm) PGA1/ PGA2 P+2SNR+0.87dB +SNRn+0.87d 表2-6调谐器各个模块的线性度指标和其输入总功率的关系 2.4.中频放大器的增益估计 因为中频电路设计的难度低于射频电路设计的难度,需要根据已经设计好的 射频模块的性能(增益,噪声系数和线性度)确定中频部分的性能。在设定每个 中频模块(预放大器和中频可编程增益放大器)的增益,并给出它们相应的噪声 系数和线性度性能时,这里采用如下的规则。一,根据抑制噪声的需要设定每一 级的最大增益。二,根据后级电路允许输入的最大功率确定每一级的最小增益。 三,将剩余需要的可变增益放置在滤波器之后的中频可编程增益放大器和跟随 器,以简化对线性度的要求。 2.4.1.最大增益和噪声系数的设定 根据级联系统的噪声公式2.5] NF NFRF NFE-1 (2.12) ORFARF 根据射频前端的增益为35dB,匹配系数为ar=0.5,假设射频部分的噪声 24

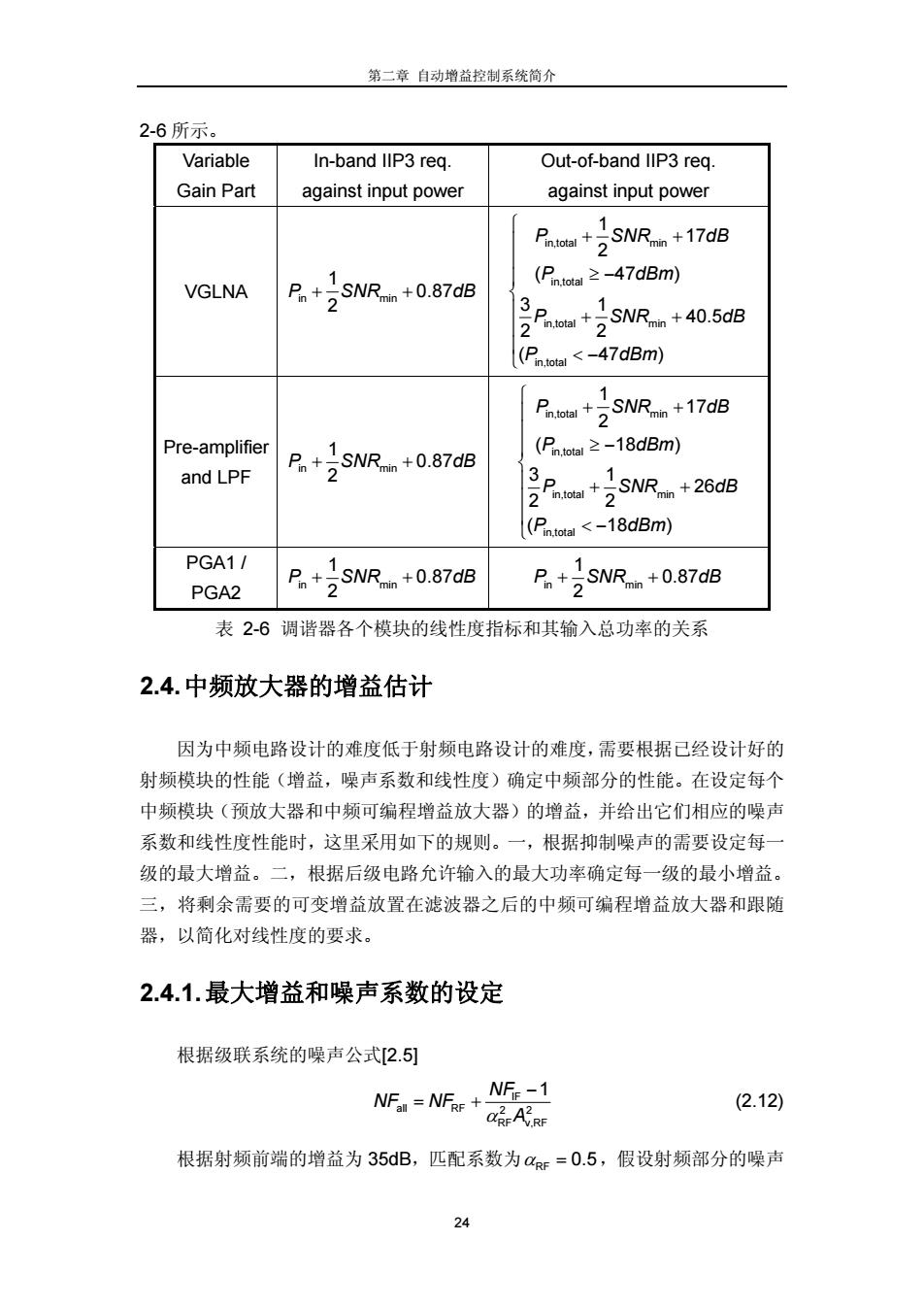

第二章 自动增益控制系统简介 24 2-6 所示。 Variable Gain Part In-band IIP3 req. against input power Out-of-band IIP3 req. against input power VGLNA in min 1 0.87 2 P SNR dB + + in,total min in,total in,total min in,total 1 17 2 ( 47 ) 3 1 40.5 2 2 ( 47 ) P SNR dB P dBm P SNR dB P dBm ⎧ + + ⎪ ⎪ ⎪ ≥ − ⎨ ⎪ + + ⎪ ⎪ < − ⎩ Pre-amplifier and LPF in min 1 0.87 2 P SNR dB + + in,total min in,total in,total min in,total 1 17 2 ( 18 ) 3 1 26 2 2 ( 18 ) P SNR dB P dBm P SNR dB P dBm ⎧ + + ⎪ ⎪ ⎪ ≥ − ⎨ ⎪ + + ⎪ ⎪ < − ⎩ PGA1 / PGA2 in min 1 0.87 2 P SNR dB + + in min 1 0.87 2 P SNR dB + + 表 2-6 调谐器各个模块的线性度指标和其输入总功率的关系 2.4. 中频放大器的增益估计 因为中频电路设计的难度低于射频电路设计的难度,需要根据已经设计好的 射频模块的性能(增益,噪声系数和线性度)确定中频部分的性能。在设定每个 中频模块(预放大器和中频可编程增益放大器)的增益,并给出它们相应的噪声 系数和线性度性能时,这里采用如下的规则。一,根据抑制噪声的需要设定每一 级的最大增益。二,根据后级电路允许输入的最大功率确定每一级的最小增益。 三,将剩余需要的可变增益放置在滤波器之后的中频可编程增益放大器和跟随 器,以简化对线性度的要求。 2.4.1. 最大增益和噪声系数的设定 根据级联系统的噪声公式[2.5] IF all RF 2 2 RF v,RF NF 1 NF NF α A − = + (2.12) 根据射频前端的增益为 35dB,匹配系数为α RF = 0.5,假设射频部分的噪声

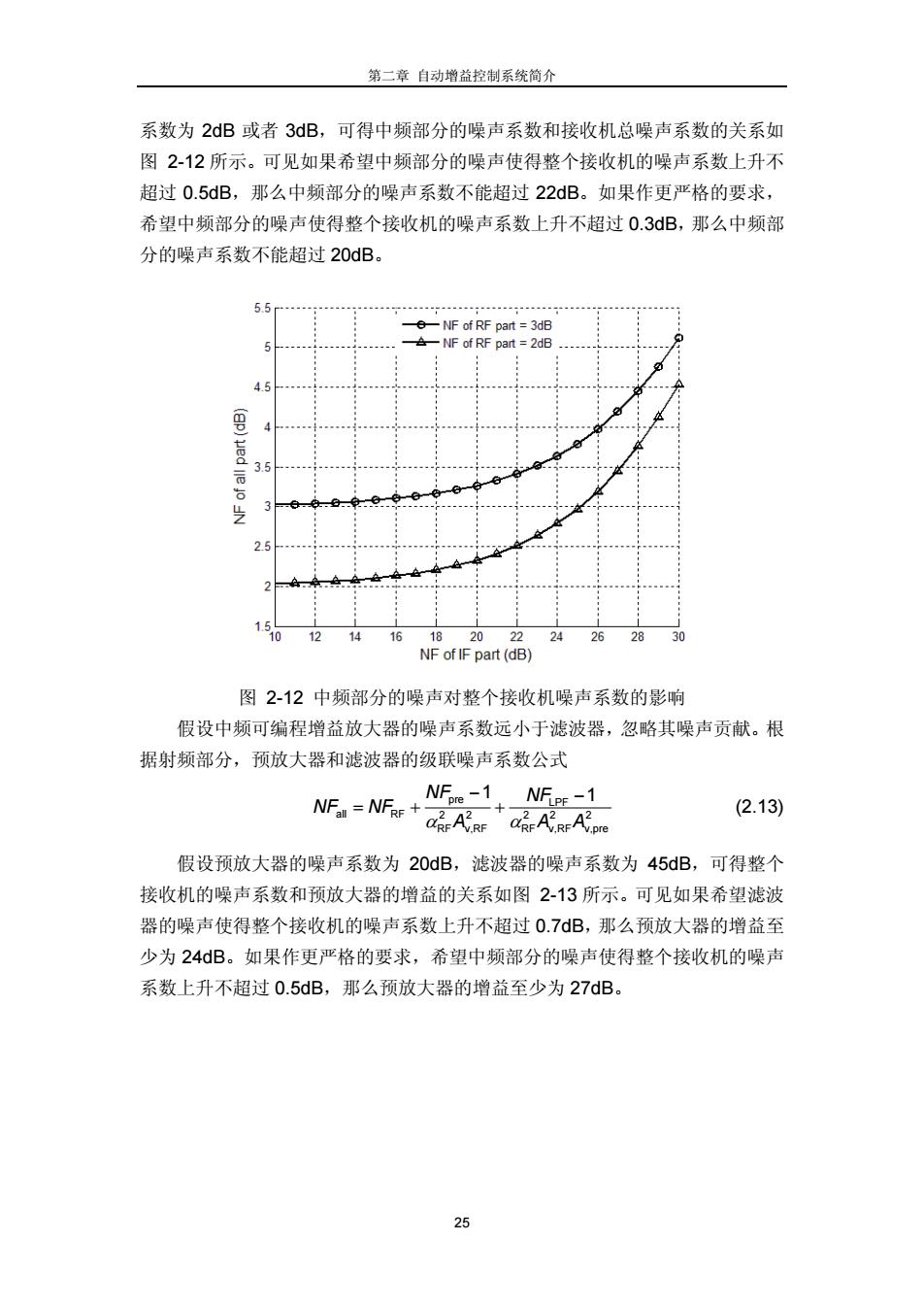

第二章自动增益控制系统简介 系数为2dB或者3dB,可得中频部分的噪声系数和接收机总噪声系数的关系如 图2-12所示。可见如果希望中频部分的噪声使得整个接收机的噪声系数上升不 超过0.5dB,那么中频部分的噪声系数不能超过22dB。如果作更严格的要求, 希望中频部分的噪声使得整个接收机的噪声系数上升不超过0.3dB,那么中频部 分的噪声系数不能超过20dB。 5.5 e-NF of RF part=3dB a一NF of RF part=2dB 45 4 3.5 司 2.5 10 2 14 1618202224 2628 30 NF of IF part(dB) 图2-12中频部分的噪声对整个接收机噪声系数的影响 假设中频可编程增益放大器的噪声系数远小于滤波器,忽略其噪声贡献。根 据射频部分,预放大器和滤波器的级联噪声系数公式 NFan=NFRF+ NFore -1 NFPE-1 A代aAnA (2.13) 假设预放大器的噪声系数为20dB,滤波器的噪声系数为45dB,可得整个 接收机的噪声系数和预放大器的增益的关系如图2-3所示。可见如果希望滤波 器的噪声使得整个接收机的噪声系数上升不超过O.7dB,那么预放大器的增益至 少为24B。如果作更严格的要求,希望中频部分的噪声使得整个接收机的噪声 系数上升不超过0.5dB,那么预放大器的增益至少为27dB 25

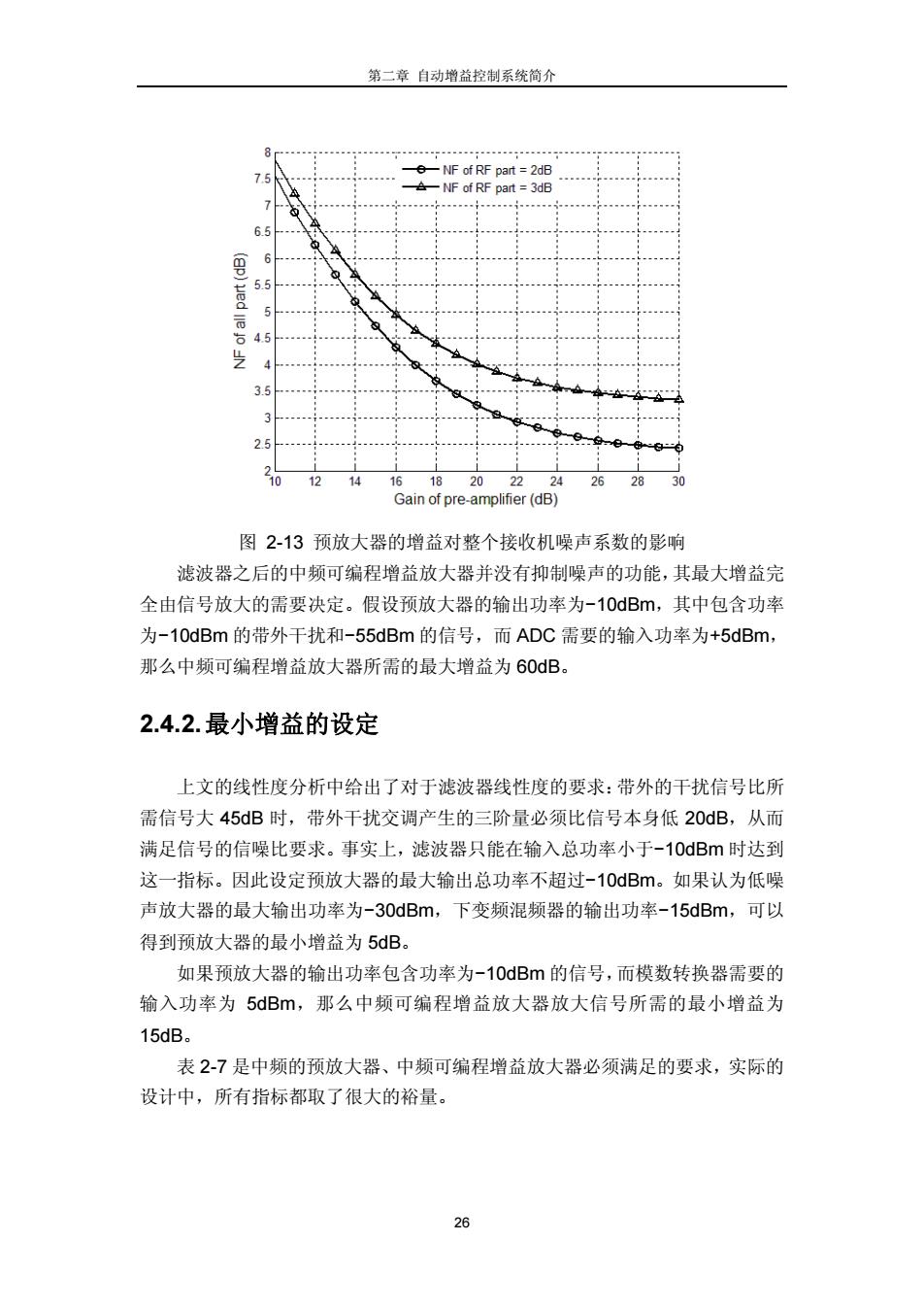

第二章 自动增益控制系统简介 25 系数为 2dB 或者 3dB,可得中频部分的噪声系数和接收机总噪声系数的关系如 图 2-12 所示。可见如果希望中频部分的噪声使得整个接收机的噪声系数上升不 超过 0.5dB,那么中频部分的噪声系数不能超过 22dB。如果作更严格的要求, 希望中频部分的噪声使得整个接收机的噪声系数上升不超过 0.3dB,那么中频部 分的噪声系数不能超过 20dB。 图 2-12 中频部分的噪声对整个接收机噪声系数的影响 假设中频可编程增益放大器的噪声系数远小于滤波器,忽略其噪声贡献。根 据射频部分,预放大器和滤波器的级联噪声系数公式 pre LPF all RF 22 22 2 RF v,RF RF v,RF v,pre NF 1 NF 1 NF NF α α A AA − − =+ + (2.13) 假设预放大器的噪声系数为 20dB,滤波器的噪声系数为 45dB,可得整个 接收机的噪声系数和预放大器的增益的关系如图 2-13 所示。可见如果希望滤波 器的噪声使得整个接收机的噪声系数上升不超过 0.7dB,那么预放大器的增益至 少为 24dB。如果作更严格的要求,希望中频部分的噪声使得整个接收机的噪声 系数上升不超过 0.5dB,那么预放大器的增益至少为 27dB

第二章自动增益控制系统简介 -e-NF of RF part =2dB 75 -A-NF of RF part=3dB ..-1 6.5 6 5.5 45 3.5 3 2.5 10 12 14 1618202224262830 Gain of pre-amplifier(dB) 图2-13预放大器的增益对整个接收机噪声系数的影响 滤波器之后的中频可编程增益放大器并没有抑制噪声的功能,其最大增益完 全由信号放大的需要决定。假设预放大器的输出功率为-10dB,其中包含功率 为-10dBm的带外千扰和-55dBm的信号,而ADC需要的输入功率为+5dBm, 那么中频可编程增益放大器所需的最大增益为60dB。 2.4.2.最小增益的设定 上文的线性度分析中给出了对于滤波器线性度的要求:带外的干扰信号比所 需信号大45dB时,带外干扰交调产生的三阶量必须比信号本身低20dB,从而 满足信号的信噪比要求。事实上,滤波器只能在输入总功率小于-10dB时达到 这一指标。因此设定预放大器的最大输出总功率不超过-10dB。如果认为低噪 声放大器的最大输出功率为-30dBm,下变频混频器的输出功率-15dBm,可以 得到预放大器的最小增益为5dB。 如果预放大器的输出功率包含功率为-10dBm的信号,而模数转换器需要的 输入功率为5dBm,那么中频可编程增益放大器放大信号所需的最小增益为 15dB。 表2-7是中频的预放大器、中频可编程增益放大器必须满足的要求,实际的 设计中,所有指标都取了很大的裕量。 26

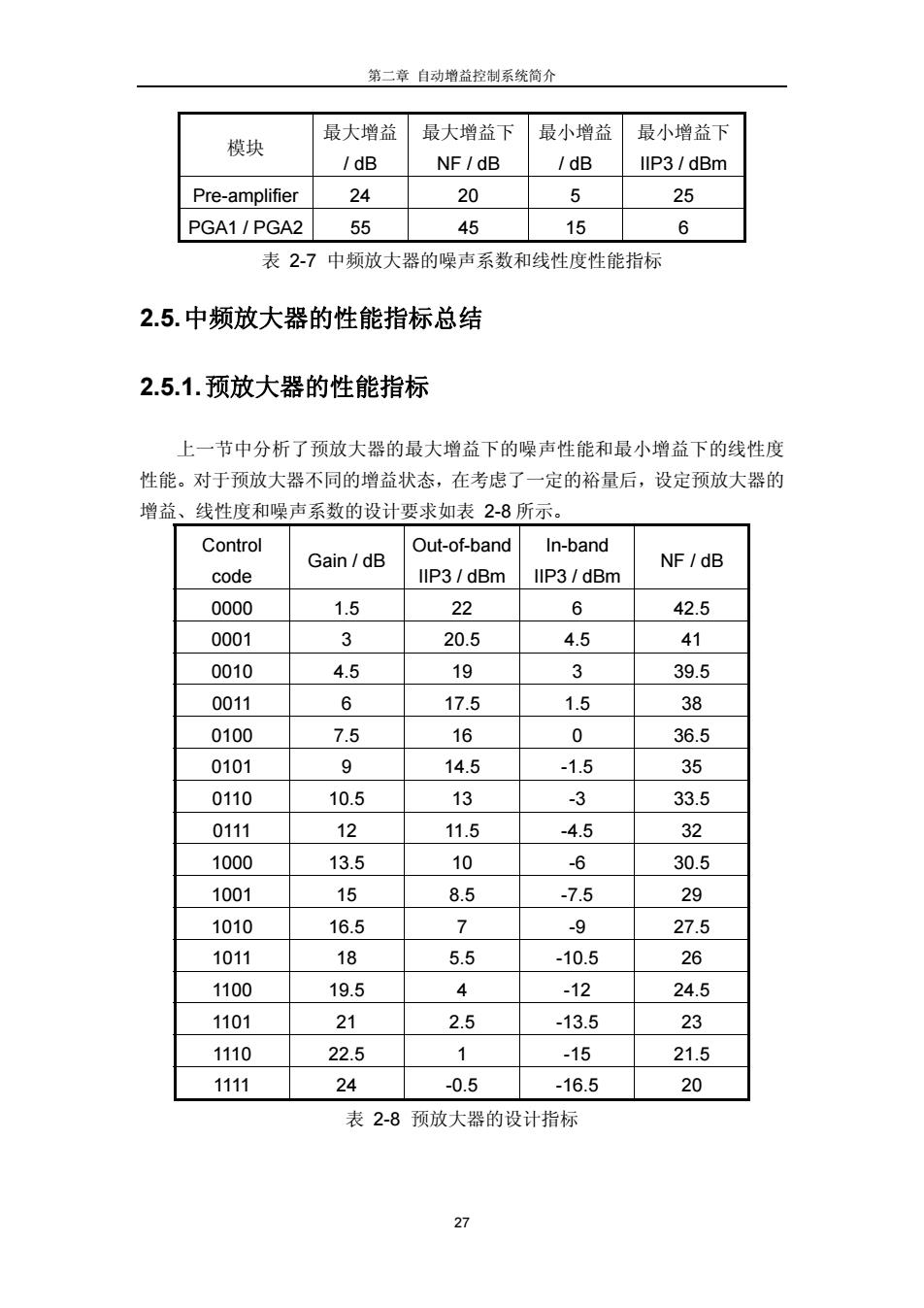

第二章 自动增益控制系统简介 26 图 2-13 预放大器的增益对整个接收机噪声系数的影响 滤波器之后的中频可编程增益放大器并没有抑制噪声的功能,其最大增益完 全由信号放大的需要决定。假设预放大器的输出功率为−10dBm,其中包含功率 为−10dBm 的带外干扰和−55dBm 的信号,而 ADC 需要的输入功率为+5dBm, 那么中频可编程增益放大器所需的最大增益为 60dB。 2.4.2. 最小增益的设定 上文的线性度分析中给出了对于滤波器线性度的要求:带外的干扰信号比所 需信号大 45dB 时,带外干扰交调产生的三阶量必须比信号本身低 20dB,从而 满足信号的信噪比要求。事实上,滤波器只能在输入总功率小于−10dBm 时达到 这一指标。因此设定预放大器的最大输出总功率不超过−10dBm。如果认为低噪 声放大器的最大输出功率为−30dBm,下变频混频器的输出功率−15dBm,可以 得到预放大器的最小增益为 5dB。 如果预放大器的输出功率包含功率为−10dBm 的信号,而模数转换器需要的 输入功率为 5dBm,那么中频可编程增益放大器放大信号所需的最小增益为 15dB。 表 2-7 是中频的预放大器、中频可编程增益放大器必须满足的要求,实际的 设计中,所有指标都取了很大的裕量

第二章自动增益控制系统简介 最大增益 最大增益下 最小增益 最小增益下 模块 dB NF/dB /dB IIP3/dBm Pre-amplifier 24 20 5 25 PGA1/PGA2 55 45 15 6 表2-7中频放大器的噪声系数和线性度性能指标 2.5.中频放大器的性能指标总结 2.5.1.预放大器的性能指标 上一节中分析了预放大器的最大增益下的噪声性能和最小增益下的线性度 性能。对于预放大器不同的增益状态,在考虑了一定的裕量后,设定预放大器的 增益、线性度和噪声系数的设计要求如表2-8所示。 Control Out-of-band In-band Gain/dB NF/dB code IIP3/dBm IIP3/dBm 0000 1.5 22 6 42.5 0001 3 20.5 4.5 41 0010 4.5 19 3 39.5 0011 6 17.5 1.5 38 0100 7.5 16 0 36.5 0101 9 14.5 -1.5 35 0110 10.5 13 -3 33.5 0111 12 11.5 -4.5 32 1000 13.5 10 -6 30.5 1001 15 8.5 -7.5 29 1010 16.5 7 -9 27.5 1011 18 5.5 -10.5 26 1100 19.5 4 -12 24.5 1101 21 2.5 -13.5 23 1110 22.5 -15 21.5 1111 24 -0.5 -16.5 20 表2-8预放大器的设计指标 27

第二章 自动增益控制系统简介 27 模块 最大增益 / dB 最大增益下 NF / dB 最小增益 / dB 最小增益下 IIP3 / dBm Pre-amplifier 24 20 5 25 PGA1 / PGA2 55 45 15 6 表 2-7 中频放大器的噪声系数和线性度性能指标 2.5. 中频放大器的性能指标总结 2.5.1. 预放大器的性能指标 上一节中分析了预放大器的最大增益下的噪声性能和最小增益下的线性度 性能。对于预放大器不同的增益状态,在考虑了一定的裕量后,设定预放大器的 增益、线性度和噪声系数的设计要求如表 2-8 所示。 Control code Gain / dB Out-of-band IIP3 / dBm In-band IIP3 / dBm NF / dB 0000 1.5 22 6 42.5 0001 3 20.5 4.5 41 0010 4.5 19 3 39.5 0011 6 17.5 1.5 38 0100 7.5 16 0 36.5 0101 9 14.5 -1.5 35 0110 10.5 13 -3 33.5 0111 12 11.5 -4.5 32 1000 13.5 10 -6 30.5 1001 15 8.5 -7.5 29 1010 16.5 7 -9 27.5 1011 18 5.5 -10.5 26 1100 19.5 4 -12 24.5 1101 21 2.5 -13.5 23 1110 22.5 1 -15 21.5 1111 24 -0.5 -16.5 20 表 2-8 预放大器的设计指标