第 11 章 食品添加剂 11.1 概述 11.1.1 食品添加剂的定义 许多国家将加入食品中的一些成分分成以下 4 类:(1)正常的配料(Normal ingredients); (2)操作助剂(Processing aids);(3)食品添加剂(Food additives);(4)污染物(Contaminants)。 正常的配料一般是指能单独作为食品食用的那些配料。操作助剂在加工过程中使用,一般不 残留在最终的食品中。污染物是指农药的残留物、加工和包装过程中化学和微生物的污染等。 我国《食品卫生法》规定食品添加剂的定义是:为改善食品品质和色、香、味以及防腐 和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。食品添加剂是有目的,直接加入食 品中去的物质,这区别于食品操作助剂和污染物。使用食品添加剂的目的是为了保持食品质 量、增加食品营养价值、保持或改善食品的功能性质、感官性质和简化加工过程等。 联合国的食品法规委员会(Codex Alimentarius Commission CAC)关于食品添加剂的 定义是:食品添加剂是不作为一种正常的食品食用和不作为一种典型的食品配料正常使用的 对人体安全的物质,此种物质具有营养价值或不具有营养价值,为了在食品的制造、加工、 制备、处理、装罐、包装、运输或保持中达到一个技术上(包括感官上)的目的,有意识地 将此种物质加入食品,同时直接或间接地导致(或有理由预期会导致)它和它的副产物成为 食品的一种组分或者影响食品的特性。 因此,CAC 下设的食品添加剂委员会提出:使用的食品添加剂必须证明是安全的,它 们必须有确切的规格和能提供下述四种功能之一或几种:(1)保持营养质量;(2)为具有特 殊膳食需求的食品消费群体提供某种必需的配料;(3)有助于保持食品质量或改进食品感官 品质;(4)提供一种操作助剂。 食品添加剂法规特别禁止用添加剂来掩盖食品的缺陷,欺骗消费者,损害消费者利益。 此外,在采用合理工艺及良好管理的条件下,生产的食品能获得类似于有添加剂的效果,就 不应使用添加剂。 11.1.2 食品添加剂的分类 食品添加剂按其来源可分为两类:(一)从动植物或微生物中提取的天然食品添加剂。 (二)利用各种化学反应合成的食品添加剂。目前开发的重点是天然食品添加剂。按添加剂 的功能和用途分类,根据我国食品添加剂分类和代码(GB12493-90),将食品添加剂分为 20 个大类。它们是:1、酸度调节剂 2、抗结剂 3、消泡剂 4、抗氧化剂 5、漂白剂 6、膨松剂 7、胶姆糖基础剂 8、着色剂 9、护色剂 10、乳化剂 11、酶制剂 12、增味剂 13、面粉处理 剂 14、被膜剂 15、水分保持剂 16、营养强化剂 17、防腐剂 18、凝固剂 19、甜味剂 20、增 稠剂。 如同食品添加剂的定义,目前还没有公认一致的食品添加剂的分类。美国的“食品药品

第 11 章 食品添加剂 11.1 概述 11.1.1 食品添加剂的定义 许多国家将加入食品中的一些成分分成以下 4 类:(1)正常的配料(Normal ingredients); (2)操作助剂(Processing aids);(3)食品添加剂(Food additives);(4)污染物(Contaminants)。 正常的配料一般是指能单独作为食品食用的那些配料。操作助剂在加工过程中使用,一般不 残留在最终的食品中。污染物是指农药的残留物、加工和包装过程中化学和微生物的污染等。 我国《食品卫生法》规定食品添加剂的定义是:为改善食品品质和色、香、味以及防腐 和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。食品添加剂是有目的,直接加入食 品中去的物质,这区别于食品操作助剂和污染物。使用食品添加剂的目的是为了保持食品质 量、增加食品营养价值、保持或改善食品的功能性质、感官性质和简化加工过程等。 联合国的食品法规委员会(Codex Alimentarius Commission CAC)关于食品添加剂的 定义是:食品添加剂是不作为一种正常的食品食用和不作为一种典型的食品配料正常使用的 对人体安全的物质,此种物质具有营养价值或不具有营养价值,为了在食品的制造、加工、 制备、处理、装罐、包装、运输或保持中达到一个技术上(包括感官上)的目的,有意识地 将此种物质加入食品,同时直接或间接地导致(或有理由预期会导致)它和它的副产物成为 食品的一种组分或者影响食品的特性。 因此,CAC 下设的食品添加剂委员会提出:使用的食品添加剂必须证明是安全的,它 们必须有确切的规格和能提供下述四种功能之一或几种:(1)保持营养质量;(2)为具有特 殊膳食需求的食品消费群体提供某种必需的配料;(3)有助于保持食品质量或改进食品感官 品质;(4)提供一种操作助剂。 食品添加剂法规特别禁止用添加剂来掩盖食品的缺陷,欺骗消费者,损害消费者利益。 此外,在采用合理工艺及良好管理的条件下,生产的食品能获得类似于有添加剂的效果,就 不应使用添加剂。 11.1.2 食品添加剂的分类 食品添加剂按其来源可分为两类:(一)从动植物或微生物中提取的天然食品添加剂。 (二)利用各种化学反应合成的食品添加剂。目前开发的重点是天然食品添加剂。按添加剂 的功能和用途分类,根据我国食品添加剂分类和代码(GB12493-90),将食品添加剂分为 20 个大类。它们是:1、酸度调节剂 2、抗结剂 3、消泡剂 4、抗氧化剂 5、漂白剂 6、膨松剂 7、胶姆糖基础剂 8、着色剂 9、护色剂 10、乳化剂 11、酶制剂 12、增味剂 13、面粉处理 剂 14、被膜剂 15、水分保持剂 16、营养强化剂 17、防腐剂 18、凝固剂 19、甜味剂 20、增 稠剂。 如同食品添加剂的定义,目前还没有公认一致的食品添加剂的分类。美国的“食品药品

和化妆品法”将食品添加剂按功能作用分为 32 类,这 32 类按英文名称的第一个字母的顺序 排列如下。 (1)抗结剂和散粒剂(Anti caking agents and free-flow agent) (2)抗微生物剂(Antimicrobial agents) (3)抗氧化剂(Antioxidants) (4)色素和着色剂(Colors and coloring adjuncts) (5)熏制剂和腌制剂(Curing and pickling agents) (6)面团强化剂(Dough strengtheners) (7)干燥剂(Drying agents) (8)乳化剂和乳化剂盐(Emulsifiers and emulsifier salts) (9)酶(Enzymes) (10)固化剂(Firming agents) (11)风味增强剂(Flavor enhancers) (12)香味料和香味助剂(Flavoring agents and adjuvants) (13)小麦粉处理剂(Flour-treating agents) (14)配方助剂(Formulation aids) (15)熏蒸消毒剂(Fumigants) (16)保湿剂(Humectants) (17)膨松剂(Leavening agents) (18)润滑剂和脱模剂(Lubricants and release agents) (19)无营养甜味剂(Nonnutritive sweeteners) (20)营养强化剂(Nutrient supplements) (21)营养甜味剂(Nutritive sweeteners) (22)氧化和还原剂(Oxidizing and reducing agents) (23)pH 控制剂(pH control agents) (24)操作助剂(Processing aids) (25)空气推进剂、疏松剂和气体(Propellants,aerating agents and gases) (26)螯合剂(Sequestrants) (27)溶剂和载色剂(Solvents and vehicles) (28)稳定剂和增稠剂(Stabilizers and thickeners) (29)表面活性剂(Surface-active agents) (30)表面光亮剂(Surface-finishing agents) (31)增效剂(Synergists) (32)组织改良剂(Texturizers) 关于食品添加剂的分类各个国家都有自己的分类方法,有的分得较粗,有的分得较细;

和化妆品法”将食品添加剂按功能作用分为 32 类,这 32 类按英文名称的第一个字母的顺序 排列如下。 (1)抗结剂和散粒剂(Anti caking agents and free-flow agent) (2)抗微生物剂(Antimicrobial agents) (3)抗氧化剂(Antioxidants) (4)色素和着色剂(Colors and coloring adjuncts) (5)熏制剂和腌制剂(Curing and pickling agents) (6)面团强化剂(Dough strengtheners) (7)干燥剂(Drying agents) (8)乳化剂和乳化剂盐(Emulsifiers and emulsifier salts) (9)酶(Enzymes) (10)固化剂(Firming agents) (11)风味增强剂(Flavor enhancers) (12)香味料和香味助剂(Flavoring agents and adjuvants) (13)小麦粉处理剂(Flour-treating agents) (14)配方助剂(Formulation aids) (15)熏蒸消毒剂(Fumigants) (16)保湿剂(Humectants) (17)膨松剂(Leavening agents) (18)润滑剂和脱模剂(Lubricants and release agents) (19)无营养甜味剂(Nonnutritive sweeteners) (20)营养强化剂(Nutrient supplements) (21)营养甜味剂(Nutritive sweeteners) (22)氧化和还原剂(Oxidizing and reducing agents) (23)pH 控制剂(pH control agents) (24)操作助剂(Processing aids) (25)空气推进剂、疏松剂和气体(Propellants,aerating agents and gases) (26)螯合剂(Sequestrants) (27)溶剂和载色剂(Solvents and vehicles) (28)稳定剂和增稠剂(Stabilizers and thickeners) (29)表面活性剂(Surface-active agents) (30)表面光亮剂(Surface-finishing agents) (31)增效剂(Synergists) (32)组织改良剂(Texturizers) 关于食品添加剂的分类各个国家都有自己的分类方法,有的分得较粗,有的分得较细;

食品添加剂在开发和应用过程中,它的分类也不断地变动和完善。例如,欧洲共同体曾将食 品添加剂分为 9 类,而日本将食品添加剂分为 25 类。FAO/WHO 于 1984 年曾将食品添加 剂细分为 95 类,而于 1994 年又改为 40 类。 11.1.3 食品添加剂的作用 食品添加剂的作用很多,基本可以归结为以下几个方面: (1)增加食品的保藏性能,延长保质期,防止微生物引起的腐败和由氧化引起的变质。 (2)改善食品的色香味和食品的质构如色素、香精、各种调味品、增稠剂和乳化剂等。 (3)有利于食品的加工操作,适应机械化、连续化大生产。如用葡萄糖酸内酯作为豆 腐凝固剂,有利于大规模生产安全、卫生的盒装豆腐。 (4)保持和提高食品的营养和保健价值。如营养强化剂、食品功能因子等。 11.1.4 食品添加剂在食品中的应用 现代食品工业的发展已离不开食品添加剂,当前食品添加剂已经进入到粮油、肉禽、 果蔬加工等各个领域,也是烹饪行业必备的配料,并已进入了家庭的一日三餐。如:方便面 中含有 BHA、BHT 等抗氧化剂,海藻酸钠等增稠剂,味精、肌苷酸等风味剂,磷酸盐等品 质改良剂。豆腐中含有凝固剂:CaCl2、MgCl2、CaSO4、葡萄糖酸--内酯, 消泡剂单甘 酯等。酱油中含有防腐剂:如尼泊金酯、苯甲酸钠;含有食用色素酱色等。饮料中含有酸味 剂,如柠檬酸;甜味剂,如,甜菊苷、阿斯巴甜;香精,如,桔子香精;色素,如,胭脂红、 亮蓝、柠檬黄、-胡萝卜素等。冰淇淋中含有乳化剂:如聚甘油脂肪酸酯、蔗糖酯、Span、 Tween、单甘酯等;增稠剂:明胶、CMC、瓜尔豆胶;还含有色素、香精、营养强化剂等。 面包中含有酵母食料:NH4Cl、 CaCO3、 MgSO4、 CaHPO4、 Vc 等,含有面粉改良剂: 溴 酸钾、过硫酸铵、二氧化氯、脲叉脲、Vc 等,含有乳化剂:吐温-60、琥珀酸单甘油酯、 硬脂酸乳酸钠等。从某种意义上讲,没有食品添加剂,就没有近代的食品工业。 11.1.5 食品添加剂的安全性和卫生管理 (一)食品添加剂的安全性 食品添加剂的使用存在着不安全性的因素,因为有些食品添加剂不是传统食品的成分, 对其生理生化作用我们还不太了解,或还未作长期全面的毒理学试验等。 有些食品添加剂本身虽不具有毒害作用,但由于产品不纯等因素也会引起毒害作用。这 是因为合成食品添加剂时可能带进残留的催化剂、副反应产物等工业污染物。对于天然的食 品添加剂也可能带入我们还不太了解的动植物中的有毒成分,另外天然物在提取过程中也存 在化学试剂或被微生物污染的可能。早期使用的从煤焦油中合成的数十种色素,现在大多被 发现具有致癌性而禁止使用,1955 年日本森永乳业公司由于使用了带有砷的添加剂,而使 食用该乳粉的 12131 个婴儿中毒,130 个婴儿死亡。所以对食品添加剂的生产和使用必须进 行严格的卫生管理。 任何一种新食品添加剂都应对其进行毒理学评价,我国卫生部公布了《食品安全性毒理 学评价程序》,分为四个阶段:

食品添加剂在开发和应用过程中,它的分类也不断地变动和完善。例如,欧洲共同体曾将食 品添加剂分为 9 类,而日本将食品添加剂分为 25 类。FAO/WHO 于 1984 年曾将食品添加 剂细分为 95 类,而于 1994 年又改为 40 类。 11.1.3 食品添加剂的作用 食品添加剂的作用很多,基本可以归结为以下几个方面: (1)增加食品的保藏性能,延长保质期,防止微生物引起的腐败和由氧化引起的变质。 (2)改善食品的色香味和食品的质构如色素、香精、各种调味品、增稠剂和乳化剂等。 (3)有利于食品的加工操作,适应机械化、连续化大生产。如用葡萄糖酸内酯作为豆 腐凝固剂,有利于大规模生产安全、卫生的盒装豆腐。 (4)保持和提高食品的营养和保健价值。如营养强化剂、食品功能因子等。 11.1.4 食品添加剂在食品中的应用 现代食品工业的发展已离不开食品添加剂,当前食品添加剂已经进入到粮油、肉禽、 果蔬加工等各个领域,也是烹饪行业必备的配料,并已进入了家庭的一日三餐。如:方便面 中含有 BHA、BHT 等抗氧化剂,海藻酸钠等增稠剂,味精、肌苷酸等风味剂,磷酸盐等品 质改良剂。豆腐中含有凝固剂:CaCl2、MgCl2、CaSO4、葡萄糖酸--内酯, 消泡剂单甘 酯等。酱油中含有防腐剂:如尼泊金酯、苯甲酸钠;含有食用色素酱色等。饮料中含有酸味 剂,如柠檬酸;甜味剂,如,甜菊苷、阿斯巴甜;香精,如,桔子香精;色素,如,胭脂红、 亮蓝、柠檬黄、-胡萝卜素等。冰淇淋中含有乳化剂:如聚甘油脂肪酸酯、蔗糖酯、Span、 Tween、单甘酯等;增稠剂:明胶、CMC、瓜尔豆胶;还含有色素、香精、营养强化剂等。 面包中含有酵母食料:NH4Cl、 CaCO3、 MgSO4、 CaHPO4、 Vc 等,含有面粉改良剂: 溴 酸钾、过硫酸铵、二氧化氯、脲叉脲、Vc 等,含有乳化剂:吐温-60、琥珀酸单甘油酯、 硬脂酸乳酸钠等。从某种意义上讲,没有食品添加剂,就没有近代的食品工业。 11.1.5 食品添加剂的安全性和卫生管理 (一)食品添加剂的安全性 食品添加剂的使用存在着不安全性的因素,因为有些食品添加剂不是传统食品的成分, 对其生理生化作用我们还不太了解,或还未作长期全面的毒理学试验等。 有些食品添加剂本身虽不具有毒害作用,但由于产品不纯等因素也会引起毒害作用。这 是因为合成食品添加剂时可能带进残留的催化剂、副反应产物等工业污染物。对于天然的食 品添加剂也可能带入我们还不太了解的动植物中的有毒成分,另外天然物在提取过程中也存 在化学试剂或被微生物污染的可能。早期使用的从煤焦油中合成的数十种色素,现在大多被 发现具有致癌性而禁止使用,1955 年日本森永乳业公司由于使用了带有砷的添加剂,而使 食用该乳粉的 12131 个婴儿中毒,130 个婴儿死亡。所以对食品添加剂的生产和使用必须进 行严格的卫生管理。 任何一种新食品添加剂都应对其进行毒理学评价,我国卫生部公布了《食品安全性毒理 学评价程序》,分为四个阶段:

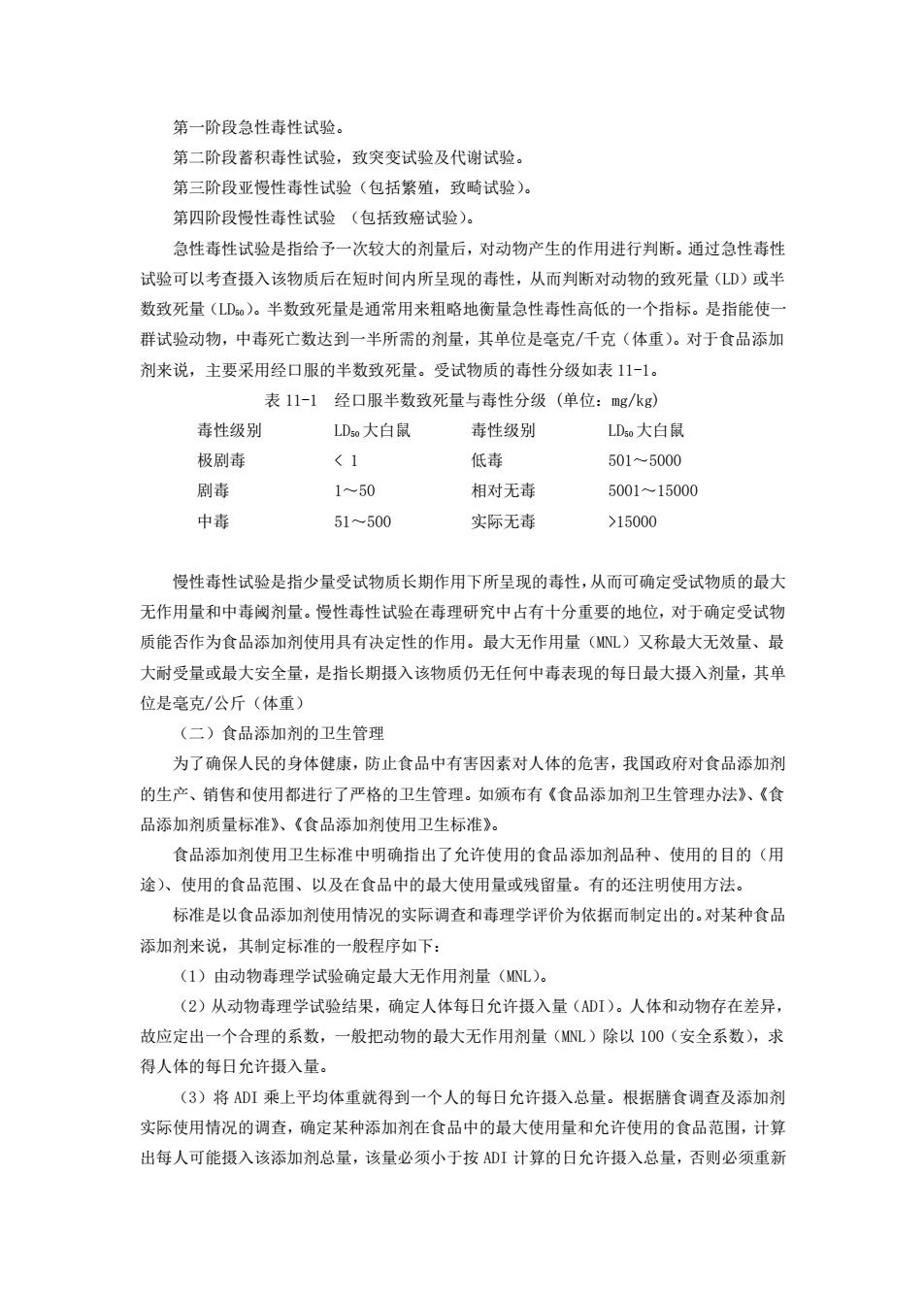

第一阶段急性毒性试验。 第二阶段蓄积毒性试验,致突变试验及代谢试验。 第三阶段亚慢性毒性试验(包括繁殖,致畸试验)。 第四阶段慢性毒性试验 (包括致癌试验)。 急性毒性试验是指给予一次较大的剂量后,对动物产生的作用进行判断。通过急性毒性 试验可以考查摄入该物质后在短时间内所呈现的毒性,从而判断对动物的致死量(LD)或半 数致死量(LD50)。半数致死量是通常用来粗略地衡量急性毒性高低的一个指标。是指能使一 群试验动物,中毒死亡数达到一半所需的剂量,其单位是毫克/千克(体重)。对于食品添加 剂来说,主要采用经口服的半数致死量。受试物质的毒性分级如表 11-1。 表 11-1 经口服半数致死量与毒性分级 (单位:mg/kg) 毒性级别 LD50 大白鼠 毒性级别 LD50 大白鼠 极剧毒 < 1 低毒 501~5000 剧毒 1~50 相对无毒 5001~15000 中毒 51~500 实际无毒 >15000 慢性毒性试验是指少量受试物质长期作用下所呈现的毒性,从而可确定受试物质的最大 无作用量和中毒阈剂量。慢性毒性试验在毒理研究中占有十分重要的地位,对于确定受试物 质能否作为食品添加剂使用具有决定性的作用。最大无作用量(MNL)又称最大无效量、最 大耐受量或最大安全量,是指长期摄入该物质仍无任何中毒表现的每日最大摄入剂量,其单 位是毫克/公斤(体重) (二)食品添加剂的卫生管理 为了确保人民的身体健康,防止食品中有害因素对人体的危害,我国政府对食品添加剂 的生产、销售和使用都进行了严格的卫生管理。如颁布有《食品添加剂卫生管理办法》、《食 品添加剂质量标准》、《食品添加剂使用卫生标准》。 食品添加剂使用卫生标准中明确指出了允许使用的食品添加剂品种、使用的目的(用 途)、使用的食品范围、以及在食品中的最大使用量或残留量。有的还注明使用方法。 标准是以食品添加剂使用情况的实际调查和毒理学评价为依据而制定出的。对某种食品 添加剂来说,其制定标准的一般程序如下: (1)由动物毒理学试验确定最大无作用剂量(MNL)。 (2)从动物毒理学试验结果,确定人体每日允许摄入量(ADI)。人体和动物存在差异, 故应定出一个合理的系数,一般把动物的最大无作用剂量(MNL)除以 100(安全系数),求 得人体的每日允许摄入量。 (3)将 ADI 乘上平均体重就得到一个人的每日允许摄入总量。根据膳食调查及添加剂 实际使用情况的调查,确定某种添加剂在食品中的最大使用量和允许使用的食品范围,计算 出每人可能摄入该添加剂总量,该量必须小于按 ADI 计算的日允许摄入总量,否则必须重新

第一阶段急性毒性试验。 第二阶段蓄积毒性试验,致突变试验及代谢试验。 第三阶段亚慢性毒性试验(包括繁殖,致畸试验)。 第四阶段慢性毒性试验 (包括致癌试验)。 急性毒性试验是指给予一次较大的剂量后,对动物产生的作用进行判断。通过急性毒性 试验可以考查摄入该物质后在短时间内所呈现的毒性,从而判断对动物的致死量(LD)或半 数致死量(LD50)。半数致死量是通常用来粗略地衡量急性毒性高低的一个指标。是指能使一 群试验动物,中毒死亡数达到一半所需的剂量,其单位是毫克/千克(体重)。对于食品添加 剂来说,主要采用经口服的半数致死量。受试物质的毒性分级如表 11-1。 表 11-1 经口服半数致死量与毒性分级 (单位:mg/kg) 毒性级别 LD50 大白鼠 毒性级别 LD50 大白鼠 极剧毒 < 1 低毒 501~5000 剧毒 1~50 相对无毒 5001~15000 中毒 51~500 实际无毒 >15000 慢性毒性试验是指少量受试物质长期作用下所呈现的毒性,从而可确定受试物质的最大 无作用量和中毒阈剂量。慢性毒性试验在毒理研究中占有十分重要的地位,对于确定受试物 质能否作为食品添加剂使用具有决定性的作用。最大无作用量(MNL)又称最大无效量、最 大耐受量或最大安全量,是指长期摄入该物质仍无任何中毒表现的每日最大摄入剂量,其单 位是毫克/公斤(体重) (二)食品添加剂的卫生管理 为了确保人民的身体健康,防止食品中有害因素对人体的危害,我国政府对食品添加剂 的生产、销售和使用都进行了严格的卫生管理。如颁布有《食品添加剂卫生管理办法》、《食 品添加剂质量标准》、《食品添加剂使用卫生标准》。 食品添加剂使用卫生标准中明确指出了允许使用的食品添加剂品种、使用的目的(用 途)、使用的食品范围、以及在食品中的最大使用量或残留量。有的还注明使用方法。 标准是以食品添加剂使用情况的实际调查和毒理学评价为依据而制定出的。对某种食品 添加剂来说,其制定标准的一般程序如下: (1)由动物毒理学试验确定最大无作用剂量(MNL)。 (2)从动物毒理学试验结果,确定人体每日允许摄入量(ADI)。人体和动物存在差异, 故应定出一个合理的系数,一般把动物的最大无作用剂量(MNL)除以 100(安全系数),求 得人体的每日允许摄入量。 (3)将 ADI 乘上平均体重就得到一个人的每日允许摄入总量。根据膳食调查及添加剂 实际使用情况的调查,确定某种添加剂在食品中的最大使用量和允许使用的食品范围,计算 出每人可能摄入该添加剂总量,该量必须小于按 ADI 计算的日允许摄入总量,否则必须重新

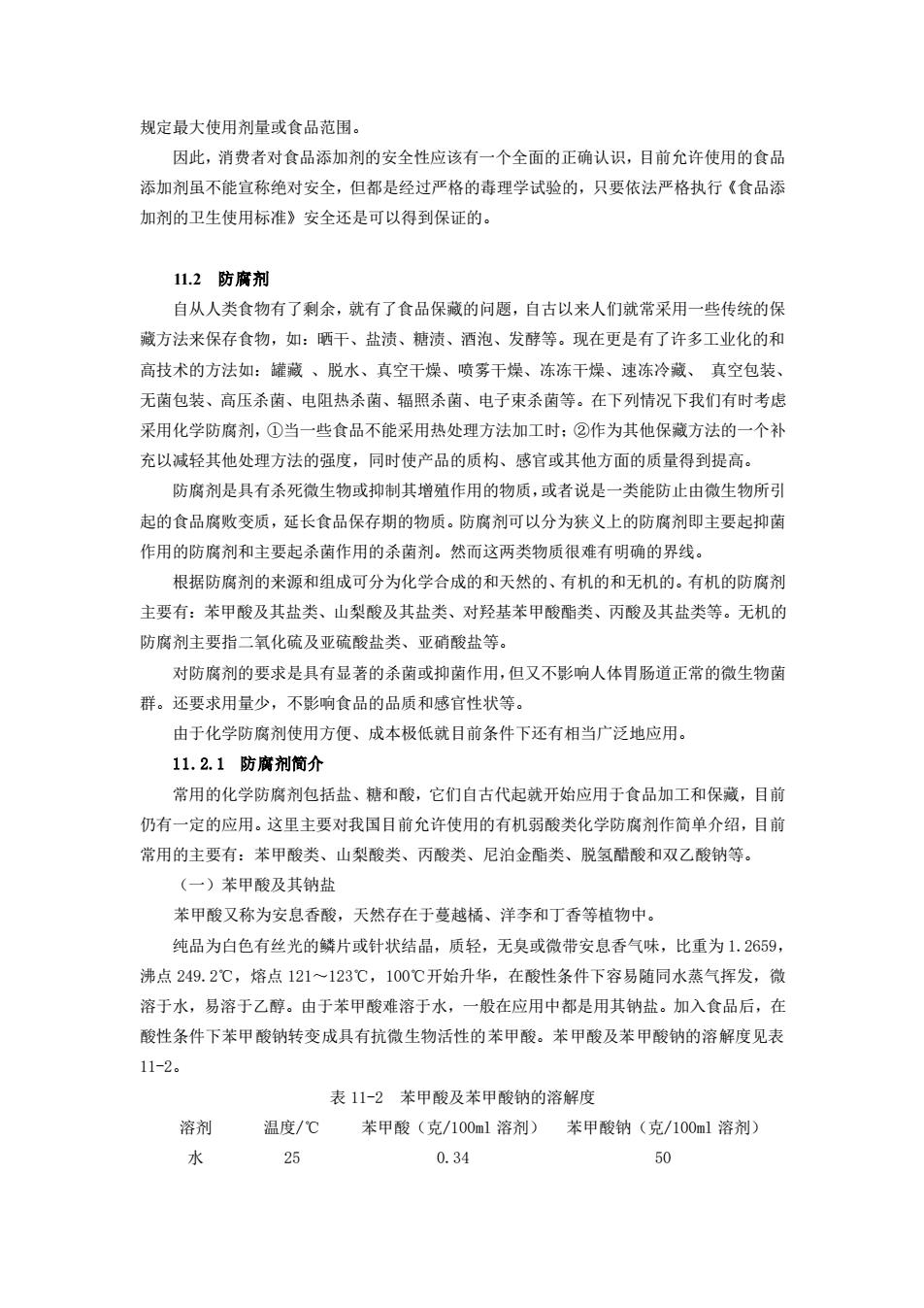

规定最大使用剂量或食品范围。 因此,消费者对食品添加剂的安全性应该有一个全面的正确认识,目前允许使用的食品 添加剂虽不能宣称绝对安全,但都是经过严格的毒理学试验的,只要依法严格执行《食品添 加剂的卫生使用标准》安全还是可以得到保证的。 11.2 防腐剂 自从人类食物有了剩余,就有了食品保藏的问题,自古以来人们就常采用一些传统的保 藏方法来保存食物,如:晒干、盐渍、糖渍、酒泡、发酵等。现在更是有了许多工业化的和 高技术的方法如:罐藏 、脱水、真空干燥、喷雾干燥、冻冻干燥、速冻冷藏、 真空包装、 无菌包装、高压杀菌、电阻热杀菌、辐照杀菌、电子束杀菌等。在下列情况下我们有时考虑 采用化学防腐剂,①当一些食品不能采用热处理方法加工时;②作为其他保藏方法的一个补 充以减轻其他处理方法的强度,同时使产品的质构、感官或其他方面的质量得到提高。 防腐剂是具有杀死微生物或抑制其增殖作用的物质,或者说是一类能防止由微生物所引 起的食品腐败变质,延长食品保存期的物质。防腐剂可以分为狭义上的防腐剂即主要起抑菌 作用的防腐剂和主要起杀菌作用的杀菌剂。然而这两类物质很难有明确的界线。 根据防腐剂的来源和组成可分为化学合成的和天然的、有机的和无机的。有机的防腐剂 主要有:苯甲酸及其盐类、山梨酸及其盐类、对羟基苯甲酸酯类、丙酸及其盐类等。无机的 防腐剂主要指二氧化硫及亚硫酸盐类、亚硝酸盐等。 对防腐剂的要求是具有显著的杀菌或抑菌作用,但又不影响人体胃肠道正常的微生物菌 群。还要求用量少,不影响食品的品质和感官性状等。 由于化学防腐剂使用方便、成本极低就目前条件下还有相当广泛地应用。 11.2.1 防腐剂简介 常用的化学防腐剂包括盐、糖和酸,它们自古代起就开始应用于食品加工和保藏,目前 仍有一定的应用。这里主要对我国目前允许使用的有机弱酸类化学防腐剂作简单介绍,目前 常用的主要有:苯甲酸类、山梨酸类、丙酸类、尼泊金酯类、脱氢醋酸和双乙酸钠等。 (一)苯甲酸及其钠盐 苯甲酸又称为安息香酸,天然存在于蔓越橘、洋李和丁香等植物中。 纯品为白色有丝光的鳞片或针状结晶,质轻,无臭或微带安息香气味,比重为 1.2659, 沸点 249.2℃,熔点 121~123℃,100℃开始升华,在酸性条件下容易随同水蒸气挥发,微 溶于水,易溶于乙醇。由于苯甲酸难溶于水,一般在应用中都是用其钠盐。加入食品后,在 酸性条件下苯甲酸钠转变成具有抗微生物活性的苯甲酸。苯甲酸及苯甲酸钠的溶解度见表 11-2。 表 11-2 苯甲酸及苯甲酸钠的溶解度 溶剂 温度/℃ 苯甲酸(克/100ml 溶剂) 苯甲酸钠(克/100ml 溶剂) 水 25 0.34 50

规定最大使用剂量或食品范围。 因此,消费者对食品添加剂的安全性应该有一个全面的正确认识,目前允许使用的食品 添加剂虽不能宣称绝对安全,但都是经过严格的毒理学试验的,只要依法严格执行《食品添 加剂的卫生使用标准》安全还是可以得到保证的。 11.2 防腐剂 自从人类食物有了剩余,就有了食品保藏的问题,自古以来人们就常采用一些传统的保 藏方法来保存食物,如:晒干、盐渍、糖渍、酒泡、发酵等。现在更是有了许多工业化的和 高技术的方法如:罐藏 、脱水、真空干燥、喷雾干燥、冻冻干燥、速冻冷藏、 真空包装、 无菌包装、高压杀菌、电阻热杀菌、辐照杀菌、电子束杀菌等。在下列情况下我们有时考虑 采用化学防腐剂,①当一些食品不能采用热处理方法加工时;②作为其他保藏方法的一个补 充以减轻其他处理方法的强度,同时使产品的质构、感官或其他方面的质量得到提高。 防腐剂是具有杀死微生物或抑制其增殖作用的物质,或者说是一类能防止由微生物所引 起的食品腐败变质,延长食品保存期的物质。防腐剂可以分为狭义上的防腐剂即主要起抑菌 作用的防腐剂和主要起杀菌作用的杀菌剂。然而这两类物质很难有明确的界线。 根据防腐剂的来源和组成可分为化学合成的和天然的、有机的和无机的。有机的防腐剂 主要有:苯甲酸及其盐类、山梨酸及其盐类、对羟基苯甲酸酯类、丙酸及其盐类等。无机的 防腐剂主要指二氧化硫及亚硫酸盐类、亚硝酸盐等。 对防腐剂的要求是具有显著的杀菌或抑菌作用,但又不影响人体胃肠道正常的微生物菌 群。还要求用量少,不影响食品的品质和感官性状等。 由于化学防腐剂使用方便、成本极低就目前条件下还有相当广泛地应用。 11.2.1 防腐剂简介 常用的化学防腐剂包括盐、糖和酸,它们自古代起就开始应用于食品加工和保藏,目前 仍有一定的应用。这里主要对我国目前允许使用的有机弱酸类化学防腐剂作简单介绍,目前 常用的主要有:苯甲酸类、山梨酸类、丙酸类、尼泊金酯类、脱氢醋酸和双乙酸钠等。 (一)苯甲酸及其钠盐 苯甲酸又称为安息香酸,天然存在于蔓越橘、洋李和丁香等植物中。 纯品为白色有丝光的鳞片或针状结晶,质轻,无臭或微带安息香气味,比重为 1.2659, 沸点 249.2℃,熔点 121~123℃,100℃开始升华,在酸性条件下容易随同水蒸气挥发,微 溶于水,易溶于乙醇。由于苯甲酸难溶于水,一般在应用中都是用其钠盐。加入食品后,在 酸性条件下苯甲酸钠转变成具有抗微生物活性的苯甲酸。苯甲酸及苯甲酸钠的溶解度见表 11-2。 表 11-2 苯甲酸及苯甲酸钠的溶解度 溶剂 温度/℃ 苯甲酸(克/100ml 溶剂) 苯甲酸钠(克/100ml 溶剂) 水 25 0.34 50