第 7 章 酶 (Enzyme) 7.1 概述 7.1.1 酶在食品科学中的重要性 很久以前,人类就开始利用酶制备食品,尽管当时人类并没有任何有关催化剂和化学反 应本质方面的知识,然而使用酶的技术还是流传了下来。在酿造中利用发芽的大麦来转化淀 粉和用破碎的木瓜树叶包裹肉以使肉嫩化,是古代制备食品时使用酶的例子。早期研究消化、 发酵和水解反应中的酶都涉及到食品。很长时间以来,食品科学家研究酶在食品体系中的作 用,特别是能利用的酶和导致食品腐败的酶备受关注。 在生物体内,酶控制着所有的生物大分子(蛋白质、碳水化合物、脂类、核酸)和小分 子(氨基酸、糖、脂肪和维生素)的合成和分解。由于食品加工的主要原料是生物来源的材 料,因此,在食品加工中的原料部分含有种类繁多的内源酶,其中某些酶在原料的加工期间 甚至在加工过程完成后仍然具有活性。这些酶的作用有的对食品加工是有益的;例如牛乳中 的蛋白酶,在奶酪成熟过程中能催化酪蛋白水解而赋予奶酪以特殊风味;而有的是有害的, 例如番茄中的果胶酶在番茄酱加工中能催化果胶物质的降解而使番茄酱产品的粘度下降。除 了在食品原料中存在着内源酶的作用外,在食品加工和保藏过程中还使用不同的外源酶,用 以提高产品的产量和质量。例如使用淀粉酶和葡萄糖异构酶生产高果糖浆,又如在牛乳中加 入乳糖酶,将乳糖转化成葡萄糖和半乳糖,制备适合于有乳糖缺乏症的人群饮用的牛乳。因 此,酶对食品工业的重要性是显而易见的。 如何有效地使用和控制外源酶和内源酶,需要我们掌握酶的基本知识,包括酶的本质, 酶是怎样作用于底物和如何控制酶的作用等。 7.1.2 酶在食品原料中的分布 食品原料中酶的分布是不均匀的。所有动植物源性食品的组织和器官中都含有一定量的 酶,这些酶对于动植物的生长和发育来说具有十分重要的作用,且在分解或影响酶的活性条 件改变之前这些酶都一直保持其活性。一般来说,这些酶的活性在贮藏期间有所增强。 食品加工中常用破坏动植物细胞的方法使酶释放出来以产生作用,或使酶失活以中断它 的方法来控制加工过程与改善品质,例如,细胞破碎时多酚氧化酶被释放,使氧气与多酚化 合物作用产生酶促褐变,即能生成红茶所需宜的色素。但这类变化对于水果和蔬菜(如香蕉 和土豆)来说则是非需宜的变化,会引起产品品质的下降。 大部分酶与细胞膜或细胞器的膜结合在一起,只有在不正常的环境条件下,酶才会从生 物膜溶解出来。一般来说,不同的酶存在于不同的细胞中,表 7-1 中给出了动物细胞中不同 细胞器酶的分布。 (1)内质网—核糖体 至少有 100 多种酶附着在内质网上。收获后促进成熟的酶在完 整的内质网内合成,若细胞破碎,内质网不完整则无法进行成熟,与内质网—核糖体上的脂 蛋白紧密结合的细胞色素能催化脂质氧化,产生不良气味。 (2)细胞膜 细胞膜上有许多需要金属离子(Zn2+,Mg2+,Na+,K+)磷酸脂酶,如 ATP 酶等,当细胞膜破坏时,细胞内物质就被释放出来。 (3)线粒体 线粒体中的酶对食品品质影响很大,例如,果蔬成熟过程中及合成所需

第 7 章 酶 (Enzyme) 7.1 概述 7.1.1 酶在食品科学中的重要性 很久以前,人类就开始利用酶制备食品,尽管当时人类并没有任何有关催化剂和化学反 应本质方面的知识,然而使用酶的技术还是流传了下来。在酿造中利用发芽的大麦来转化淀 粉和用破碎的木瓜树叶包裹肉以使肉嫩化,是古代制备食品时使用酶的例子。早期研究消化、 发酵和水解反应中的酶都涉及到食品。很长时间以来,食品科学家研究酶在食品体系中的作 用,特别是能利用的酶和导致食品腐败的酶备受关注。 在生物体内,酶控制着所有的生物大分子(蛋白质、碳水化合物、脂类、核酸)和小分 子(氨基酸、糖、脂肪和维生素)的合成和分解。由于食品加工的主要原料是生物来源的材 料,因此,在食品加工中的原料部分含有种类繁多的内源酶,其中某些酶在原料的加工期间 甚至在加工过程完成后仍然具有活性。这些酶的作用有的对食品加工是有益的;例如牛乳中 的蛋白酶,在奶酪成熟过程中能催化酪蛋白水解而赋予奶酪以特殊风味;而有的是有害的, 例如番茄中的果胶酶在番茄酱加工中能催化果胶物质的降解而使番茄酱产品的粘度下降。除 了在食品原料中存在着内源酶的作用外,在食品加工和保藏过程中还使用不同的外源酶,用 以提高产品的产量和质量。例如使用淀粉酶和葡萄糖异构酶生产高果糖浆,又如在牛乳中加 入乳糖酶,将乳糖转化成葡萄糖和半乳糖,制备适合于有乳糖缺乏症的人群饮用的牛乳。因 此,酶对食品工业的重要性是显而易见的。 如何有效地使用和控制外源酶和内源酶,需要我们掌握酶的基本知识,包括酶的本质, 酶是怎样作用于底物和如何控制酶的作用等。 7.1.2 酶在食品原料中的分布 食品原料中酶的分布是不均匀的。所有动植物源性食品的组织和器官中都含有一定量的 酶,这些酶对于动植物的生长和发育来说具有十分重要的作用,且在分解或影响酶的活性条 件改变之前这些酶都一直保持其活性。一般来说,这些酶的活性在贮藏期间有所增强。 食品加工中常用破坏动植物细胞的方法使酶释放出来以产生作用,或使酶失活以中断它 的方法来控制加工过程与改善品质,例如,细胞破碎时多酚氧化酶被释放,使氧气与多酚化 合物作用产生酶促褐变,即能生成红茶所需宜的色素。但这类变化对于水果和蔬菜(如香蕉 和土豆)来说则是非需宜的变化,会引起产品品质的下降。 大部分酶与细胞膜或细胞器的膜结合在一起,只有在不正常的环境条件下,酶才会从生 物膜溶解出来。一般来说,不同的酶存在于不同的细胞中,表 7-1 中给出了动物细胞中不同 细胞器酶的分布。 (1)内质网—核糖体 至少有 100 多种酶附着在内质网上。收获后促进成熟的酶在完 整的内质网内合成,若细胞破碎,内质网不完整则无法进行成熟,与内质网—核糖体上的脂 蛋白紧密结合的细胞色素能催化脂质氧化,产生不良气味。 (2)细胞膜 细胞膜上有许多需要金属离子(Zn2+,Mg2+,Na+,K+)磷酸脂酶,如 ATP 酶等,当细胞膜破坏时,细胞内物质就被释放出来。 (3)线粒体 线粒体中的酶对食品品质影响很大,例如,果蔬成熟过程中及合成所需

的能量来源都是由线粒体内进行的氧化磷酸化作用产生的 ATP 供给。线粒体受损后释放水 解酶分解组织内的成分,使食物变软并产生风味。线粒体中的细胞色素能促使脂蛋白膜的脂 肪进行氧化作用。 (4)叶绿体 叶绿体是植物进行光合作用的场所。叶绿体在光合作用过程中能合成叶 绿素和类胡萝卜素,后者是维生素 A 源,因此,是重要的着色剂。叶绿体在加工过程中易 被破坏。所含的多酚氧化酶和叶绿素酶能使颜色产生变化,需热烫才能防止。叶绿体中还含 细胞色素系统,催化脂质的光氧化作用,形成过氧化物并产生不良气味。 (5)过氧化物酶体 内含氧化酶及过氧化氢酶,当过氧化物体破裂,酶游离出来会使 食品氧化变质。 (6)溶酶体 它是与食品品质变化最密切的细胞器。其中含有许多水解酶,这些水解 酶能水解核酸、脂质、蛋白质、碳水化合物、磷酸盐等,几乎大小分子都能水解,而且水解 得很彻底。食品中自溶作用的酶都来自溶酶体,如组织蛋白酶是肉熟化与动物组织自溶作用 的最大因素。溶酶体在加工过程中受到伤害(如冰冻时产生结晶,体积变大膜被胀破,解冻 时则流出)时酶就游离出来。 (7)细胞质 细胞质中有许多种酶,其中与食品加工关系最密切的是糖酵解酶系,如 肌肉在屠宰后能在无氧条件下进行糖酵解作用。 表 7-1 动物细胞中不同部位所含的酶 部 位 酶 细胞核 DNA 依赖性 RNA 聚合酶,多聚腺嘌呤合成酶 线粒体 琥珀酸盐脱氢酶,细胞色素氧化酶,谷氨酸盐脱氢酶,苹果酸盐脱氢酶,α -酮戊二 酸盐脱氢盐,丙酮酸盐脱羧酶 溶酶体 组织蛋白酶 A、B、C、D、E,胶原酶,酸性核糖核酸酶,酸性磷酸酶,β –乳糖酶, 唾液酸酶,溶解酵素,甘油三酯脂肪酶 过氧化物体 过氧化氢酶,尿酸盐过氧化酶,D-氨基酸氧化酶 内质网、高尔基复合体 葡萄糖-6-磷酸酶,核苷二磷酸化酶,核苷磷酸化酶 可溶性酶 乳酸脱氢酶,磷酸果糖激酶,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶,转酮醇酶 胰腺酶原颗粒 胰凝乳蛋白酶源,脂肪酶,淀粉酶,核糖核酸酶 摘自 Whitaker (1994). 此外,酶不但在各种细胞器中有不同的分布,而且在食品的不同部位酶的分布与种类也 不尽相同,甚至随生长期不同也会有所差异。例如牛奶中有 20 种酶,而另一些酶来自白血 球或牛奶中的微生物。鸡蛋蛋白中约含 3.5%(干重)的溶菌酶。麦粒中约含有 55 种酶,外 层酶较少。糊粉层则含有多种酶,浓度也很高。胚乳中酶的浓度较低,但因占麦粒总量 82%, 故总量相当多。胚中也含多种的酶。肌肉组织中含有与糖酵解和氧化磷酸化作用有关的酶。 7.2 酶的化学本质与分类 7.2.1 酶的化学本质 酶(enzyme)是由活生命机体产生的具有催化活性的蛋白质,只要不是处于变性状态, 无论是在细胞内还是在细胞外,酶都可发挥其催化作用。关于酶是否蛋白质的问题,在 20 世纪初曾有过争论。1926 年萨姆纳(Sumner)首次从刀豆提取液中分离纯化得到脲酶结晶

的能量来源都是由线粒体内进行的氧化磷酸化作用产生的 ATP 供给。线粒体受损后释放水 解酶分解组织内的成分,使食物变软并产生风味。线粒体中的细胞色素能促使脂蛋白膜的脂 肪进行氧化作用。 (4)叶绿体 叶绿体是植物进行光合作用的场所。叶绿体在光合作用过程中能合成叶 绿素和类胡萝卜素,后者是维生素 A 源,因此,是重要的着色剂。叶绿体在加工过程中易 被破坏。所含的多酚氧化酶和叶绿素酶能使颜色产生变化,需热烫才能防止。叶绿体中还含 细胞色素系统,催化脂质的光氧化作用,形成过氧化物并产生不良气味。 (5)过氧化物酶体 内含氧化酶及过氧化氢酶,当过氧化物体破裂,酶游离出来会使 食品氧化变质。 (6)溶酶体 它是与食品品质变化最密切的细胞器。其中含有许多水解酶,这些水解 酶能水解核酸、脂质、蛋白质、碳水化合物、磷酸盐等,几乎大小分子都能水解,而且水解 得很彻底。食品中自溶作用的酶都来自溶酶体,如组织蛋白酶是肉熟化与动物组织自溶作用 的最大因素。溶酶体在加工过程中受到伤害(如冰冻时产生结晶,体积变大膜被胀破,解冻 时则流出)时酶就游离出来。 (7)细胞质 细胞质中有许多种酶,其中与食品加工关系最密切的是糖酵解酶系,如 肌肉在屠宰后能在无氧条件下进行糖酵解作用。 表 7-1 动物细胞中不同部位所含的酶 部 位 酶 细胞核 DNA 依赖性 RNA 聚合酶,多聚腺嘌呤合成酶 线粒体 琥珀酸盐脱氢酶,细胞色素氧化酶,谷氨酸盐脱氢酶,苹果酸盐脱氢酶,α -酮戊二 酸盐脱氢盐,丙酮酸盐脱羧酶 溶酶体 组织蛋白酶 A、B、C、D、E,胶原酶,酸性核糖核酸酶,酸性磷酸酶,β –乳糖酶, 唾液酸酶,溶解酵素,甘油三酯脂肪酶 过氧化物体 过氧化氢酶,尿酸盐过氧化酶,D-氨基酸氧化酶 内质网、高尔基复合体 葡萄糖-6-磷酸酶,核苷二磷酸化酶,核苷磷酸化酶 可溶性酶 乳酸脱氢酶,磷酸果糖激酶,葡萄糖-6-磷酸脱氢酶,转酮醇酶 胰腺酶原颗粒 胰凝乳蛋白酶源,脂肪酶,淀粉酶,核糖核酸酶 摘自 Whitaker (1994). 此外,酶不但在各种细胞器中有不同的分布,而且在食品的不同部位酶的分布与种类也 不尽相同,甚至随生长期不同也会有所差异。例如牛奶中有 20 种酶,而另一些酶来自白血 球或牛奶中的微生物。鸡蛋蛋白中约含 3.5%(干重)的溶菌酶。麦粒中约含有 55 种酶,外 层酶较少。糊粉层则含有多种酶,浓度也很高。胚乳中酶的浓度较低,但因占麦粒总量 82%, 故总量相当多。胚中也含多种的酶。肌肉组织中含有与糖酵解和氧化磷酸化作用有关的酶。 7.2 酶的化学本质与分类 7.2.1 酶的化学本质 酶(enzyme)是由活生命机体产生的具有催化活性的蛋白质,只要不是处于变性状态, 无论是在细胞内还是在细胞外,酶都可发挥其催化作用。关于酶是否蛋白质的问题,在 20 世纪初曾有过争论。1926 年萨姆纳(Sumner)首次从刀豆提取液中分离纯化得到脲酶结晶

并证明它具有蛋白质的性质,提出酶的本质是蛋白质的观点。在 20 世纪 80 年代之前,纯酶 结晶状态,酶的化学结构和立体结构以及人工合成酶的成功实践,一致认为酶的化学本质是 蛋白质。 20 世纪 80 年代,酶学领域的最大突破之一是 1982 年 Cech 在研究四膜虫 26S rRNA 时, 发现了一种具有催化功能的 RNA 分子即通常所说的核酶(ribozyme),近年来又陆续发现了 不少 RNA 具有催化活性,还发现了一些与其催化活性相关的结构,如锤头结构。至此,人 们对酶的本质又有了新的认识,酶的本质也发生变化,即酶是由活生命机体产生的具有催化 活性的生物大分子物质。1995年,Cuenoud等还发现有些DNA分子亦具有催化活性。Cuenoud 等在体外筛选到一些 DNA 序列,它们可以将自身 5′ 羟基与寡聚脱氧核苷酸的活化的 3′ 磷 酸咪唑基团相连结。但是,在生物体内,除少数几种酶为核酸分子外,大多数的酶类都是蛋 白质。 从上述可知,酶是生物大分子,有许多实验证明,酶在催化反应中并不是整个酶分子在 起作用,起作用的只是其中的某一部分,如,溶菌酶肽链的第一至三十四个氨基酸残基切除 后,其催化活性并不受影响,这说明了酶催化底物发生反应时,确实只有酶的某一特定部位 在起作用。因此,把酶分子中能与底物直接起作用的特殊部分,称为酶的活性中心。在蛋白 质酶中,常见的酶活性中心的基团有:Ser-OH、Cys-SH、His 咪唑基、Asp-COOH、Gly- COOH、Lys-NH3 等。根据与它们与底物作用时的功能分为两类:①与反应底物结合的称结 合基团,一般由一个或几个氨基酸残基组成;②促进底物发生化学变化的称催化基团,一般 由 2~3 个氨基酸残基组成。不同酶的活性中心是由于不同酶的完整的空间结构所致,如果 酶蛋白变性,其立体结构被破坏,则活性中心的构象相应也会受到破坏,酶则失去活力。 7.2.2 酶的催化特性 酶和一般化学催化剂相比,酶具有下列的共性和特点。 7.2.2.1 共性 酶与一般催化剂相比,具有下面几个共性:①具有很高的催化效率,但酶本身在反应前 后并无变化。酶与一般催化剂一样,用量少,催化效率高;②不改变化学反应的平衡常数。 酶对一个正向反应和其逆向反应速度的影响是相同的,即反应的平衡常数在有酶和无酶的情 况下是相同的,酶的作用仅是缩短反应达到平衡所需的时间;③降低反应的活化能。酶作为 催化剂能降低反应所需的活化能,因为酶与底物结合形成复合物后改变了反应历程,而在新 的反应历程中过渡态所需要的自由能低于非酶反应的能量,增加反应中活化分子数,促进了 由底物到产物的转变,从而加快了反应速度。 7.2.2.2 特点 酶作为生物催化剂,还具有以下不同于化学催化剂的特点。 (1)专一性(specificity) 酶与化学催化剂之间最大的区别就是酶具有专一性,即酶 只能催化一种化学反应或一类相似的化学反应,酶对底物有严格的选择。根据专一程度的不 同可分为以下 4 种类型。 ①键专一性(bond specificity) 这种酶只要求底物分子上有合适的化学键就可以起催化 作用,而对键两端的基团结构要求不严。 ②基团专一性(group specificity) 有些酶除了要求有合适的化学键外,而且对作用键 两端的基团也具有不同专一性要求。如胰蛋白酶仅对精氨酸或赖氨酸的的羧基形成的肽键起

并证明它具有蛋白质的性质,提出酶的本质是蛋白质的观点。在 20 世纪 80 年代之前,纯酶 结晶状态,酶的化学结构和立体结构以及人工合成酶的成功实践,一致认为酶的化学本质是 蛋白质。 20 世纪 80 年代,酶学领域的最大突破之一是 1982 年 Cech 在研究四膜虫 26S rRNA 时, 发现了一种具有催化功能的 RNA 分子即通常所说的核酶(ribozyme),近年来又陆续发现了 不少 RNA 具有催化活性,还发现了一些与其催化活性相关的结构,如锤头结构。至此,人 们对酶的本质又有了新的认识,酶的本质也发生变化,即酶是由活生命机体产生的具有催化 活性的生物大分子物质。1995年,Cuenoud等还发现有些DNA分子亦具有催化活性。Cuenoud 等在体外筛选到一些 DNA 序列,它们可以将自身 5′ 羟基与寡聚脱氧核苷酸的活化的 3′ 磷 酸咪唑基团相连结。但是,在生物体内,除少数几种酶为核酸分子外,大多数的酶类都是蛋 白质。 从上述可知,酶是生物大分子,有许多实验证明,酶在催化反应中并不是整个酶分子在 起作用,起作用的只是其中的某一部分,如,溶菌酶肽链的第一至三十四个氨基酸残基切除 后,其催化活性并不受影响,这说明了酶催化底物发生反应时,确实只有酶的某一特定部位 在起作用。因此,把酶分子中能与底物直接起作用的特殊部分,称为酶的活性中心。在蛋白 质酶中,常见的酶活性中心的基团有:Ser-OH、Cys-SH、His 咪唑基、Asp-COOH、Gly- COOH、Lys-NH3 等。根据与它们与底物作用时的功能分为两类:①与反应底物结合的称结 合基团,一般由一个或几个氨基酸残基组成;②促进底物发生化学变化的称催化基团,一般 由 2~3 个氨基酸残基组成。不同酶的活性中心是由于不同酶的完整的空间结构所致,如果 酶蛋白变性,其立体结构被破坏,则活性中心的构象相应也会受到破坏,酶则失去活力。 7.2.2 酶的催化特性 酶和一般化学催化剂相比,酶具有下列的共性和特点。 7.2.2.1 共性 酶与一般催化剂相比,具有下面几个共性:①具有很高的催化效率,但酶本身在反应前 后并无变化。酶与一般催化剂一样,用量少,催化效率高;②不改变化学反应的平衡常数。 酶对一个正向反应和其逆向反应速度的影响是相同的,即反应的平衡常数在有酶和无酶的情 况下是相同的,酶的作用仅是缩短反应达到平衡所需的时间;③降低反应的活化能。酶作为 催化剂能降低反应所需的活化能,因为酶与底物结合形成复合物后改变了反应历程,而在新 的反应历程中过渡态所需要的自由能低于非酶反应的能量,增加反应中活化分子数,促进了 由底物到产物的转变,从而加快了反应速度。 7.2.2.2 特点 酶作为生物催化剂,还具有以下不同于化学催化剂的特点。 (1)专一性(specificity) 酶与化学催化剂之间最大的区别就是酶具有专一性,即酶 只能催化一种化学反应或一类相似的化学反应,酶对底物有严格的选择。根据专一程度的不 同可分为以下 4 种类型。 ①键专一性(bond specificity) 这种酶只要求底物分子上有合适的化学键就可以起催化 作用,而对键两端的基团结构要求不严。 ②基团专一性(group specificity) 有些酶除了要求有合适的化学键外,而且对作用键 两端的基团也具有不同专一性要求。如胰蛋白酶仅对精氨酸或赖氨酸的的羧基形成的肽键起

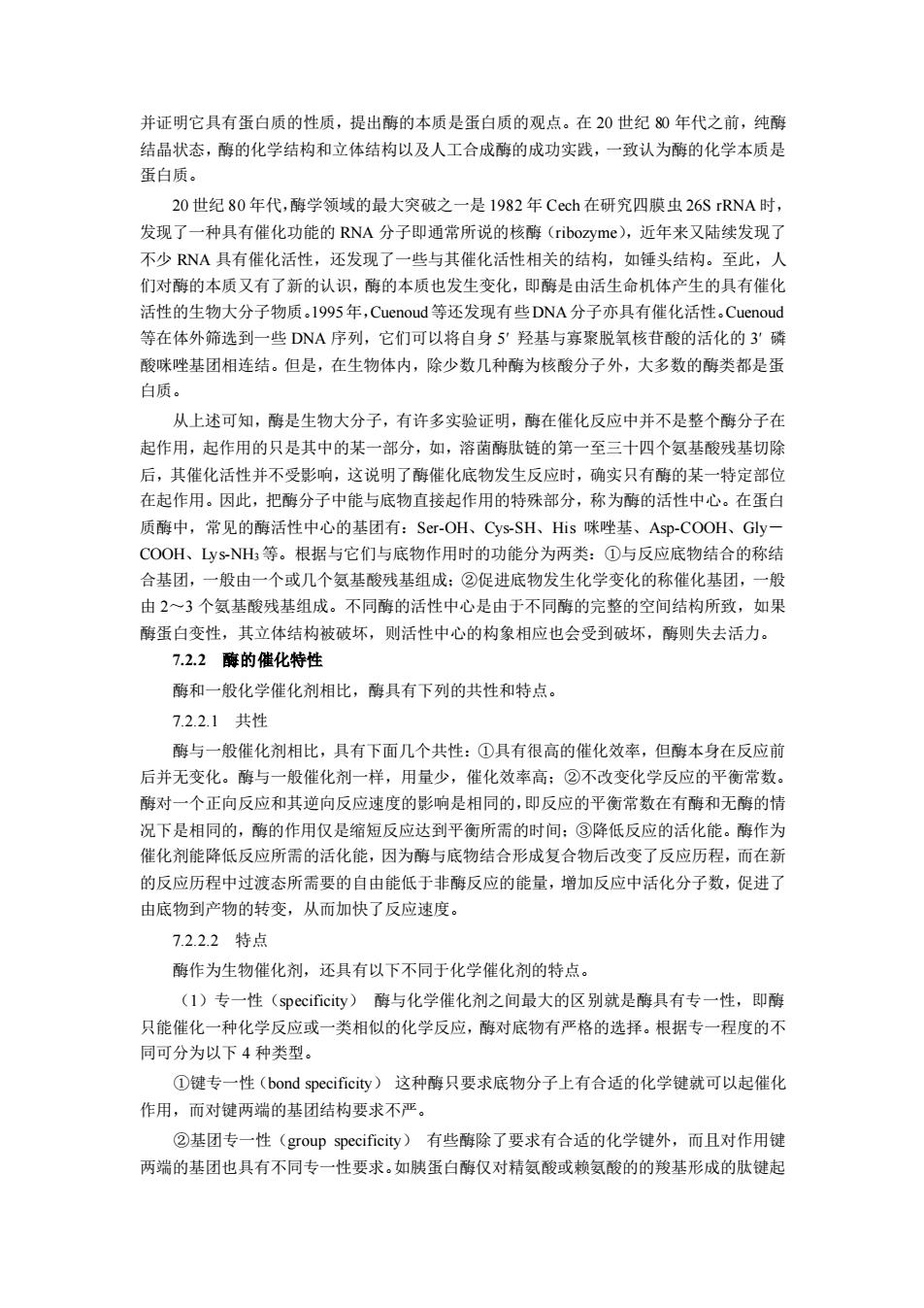

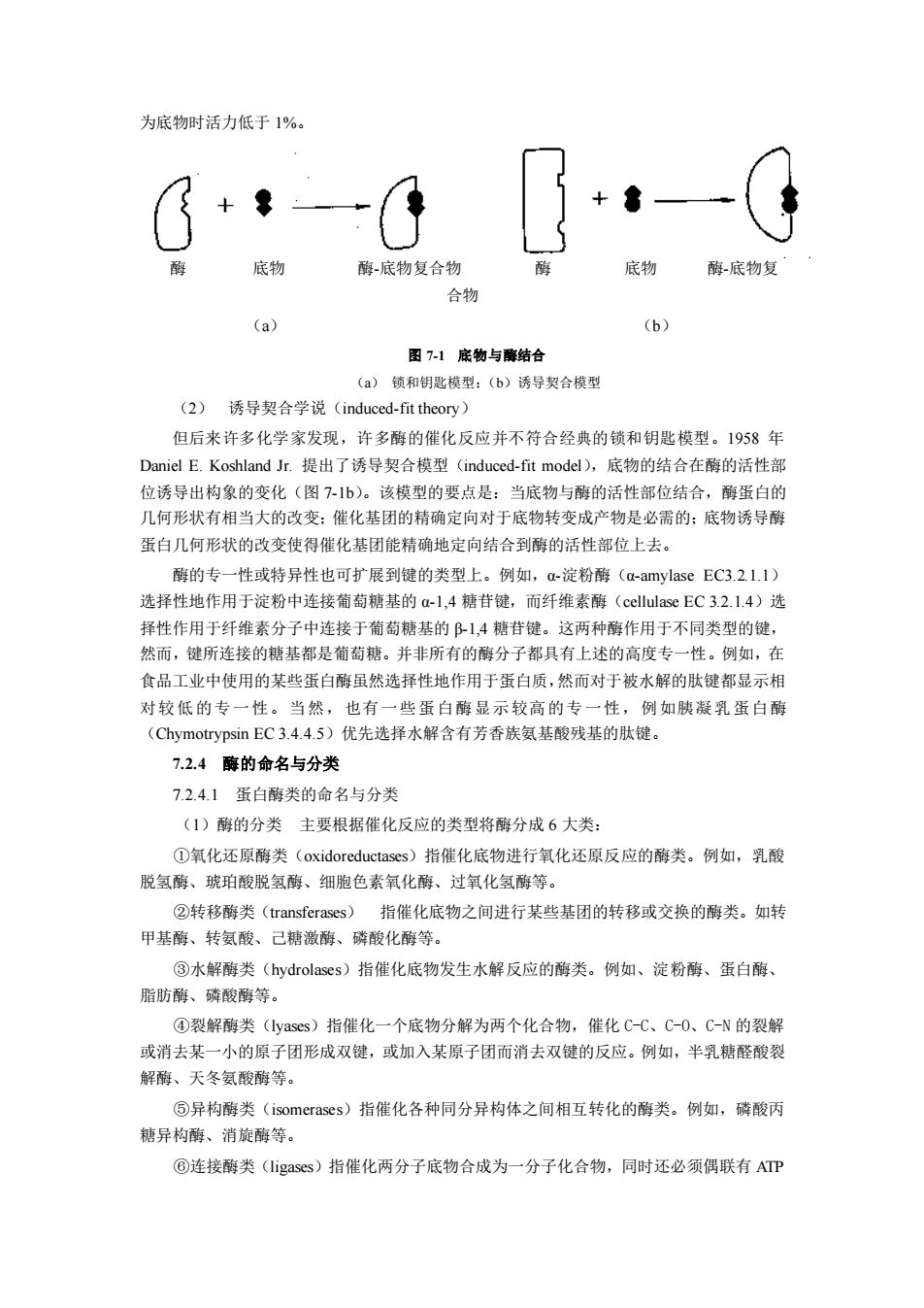

作用。 ③绝对专一性(absolute specificity) 这类酶只能对一种底物起催化作用,如脲酶,它 只能作用于底物—尿素。大多数酶属于这一类。 ④立体化学专一性(stereochemical specificity) 很多酶只对某种特殊的旋光或立体异构 物起催化作用,而对其对映体则完全没有作用。如 D-氨基酸氧化酶与 dl-氨基酸作用时,只 有一半的底物(D 型)被分解,因此,可以此法来分离消旋化合物。利用酶的专一性还能进 行食品分析。酶的专一性在食品加工上极为重要。 (2)活性容易丧失 大多数酶的本质是蛋白质。由蛋白质的性质所决定,酶的作用条 件一般应在温和的条件下,如中性 pH、常温和常压下进行。强酸、强碱或高温等条件都能 使酶的活性部分或全部丧失。 (3)酶的催化活性是可调控的 酶作为生物催化剂,它的活性受到严格的调控。调控 的方式的许多种,包括反馈抑制、别构调节、共价修饰调节、激活剂和抑制剂的作用。 7.2.3 酶催化专一性的两种学说 酶为什么具有很高的催化效率呢?一般认为是酶降低了化学反应所需的活化能。所谓活 化能,就是指一般分子成为能参加化学反应的活化分子所需的能量。然而在一个化学反应中 并不是所有的底物分子都能参加反应的,因为它们并不一定都是活化分子。活化分子是指那 些具备足够能量能够参加化学反应的分子。要使化学反应迅速进行,就要想办法增加活化分 子。增加活化分子的途径有两条:一是外加能量,对进行中的反应加热或光照,增加底物分 子的能量,从而达到增加活化分子的目的;第二是降低活化能,使本来不具活化水平的分子 成为活化分子,从而增加了反应的活化分子数目。 在研究酶促反应的机理时,不得不提到过渡态理论或中间产物理论。1913 年生物化学 家 Michaelic 和 Menten 提出了酶中间产物理论。他们认为:酶降低活化能的原因是酶参加 了反应而形成了酶-底物复合物(enzyme-substrate complex)。这个中间产物不但容易生成(也 就是只要较少的活化能就可生成),而且容易分解出产物,释放出原来的酶,这样就把原来 能阈较高的一步反应变成了能阈较低的两步反应。由于活化能降低,所以活化分子大大增加, 反应速度因此迅速提高。如,以 E 表示酶,S 表示底物,ES 表示中间产物,P 表示反应终 产物,其反应过程可表示如下: S + E ES → E + P 这个理论的关键是认为酶参与了底物的反应,生成了不稳定的中间主产物,因而使反应 沿着活化能较低的途径迅速进行。事实上,中间产物理论已经被许多实验所证实,中间产物 确实存在。 (1) 锁和钥匙学说(lock-and-key model theory) 已经提出了两种模型解释酶如何结合它的底物。1984 年 Emil Fischer 提出锁和钥匙模型 (lock-and-key model)。该模型认为,底物的形状和酶的活性部位被认为是彼此相适合,像 钥匙插入锁孔中(图 7-1a),认为两种形状是刚性的(rigid)和固定的(fixed),当正确组合 在一起时,正好互相补充。葡萄糖氧化酶(glucose oxidase EC 1.1.3.4)催化葡萄糖转化为葡 萄糖酸,该酶对葡萄糖的专一性是很容易证实的,这是因为当采用结构上类似于葡萄糖的物 质作为该底物时酶的活力显著下降。例如以 2-脱氧-D-葡萄糖为底物时,葡萄糖氧化酶的活 力仅为原来的 25%,以 6-甲基-D-葡萄糖底物时活力仅为 2%,以木糖、半乳糖和纤维二糖

作用。 ③绝对专一性(absolute specificity) 这类酶只能对一种底物起催化作用,如脲酶,它 只能作用于底物—尿素。大多数酶属于这一类。 ④立体化学专一性(stereochemical specificity) 很多酶只对某种特殊的旋光或立体异构 物起催化作用,而对其对映体则完全没有作用。如 D-氨基酸氧化酶与 dl-氨基酸作用时,只 有一半的底物(D 型)被分解,因此,可以此法来分离消旋化合物。利用酶的专一性还能进 行食品分析。酶的专一性在食品加工上极为重要。 (2)活性容易丧失 大多数酶的本质是蛋白质。由蛋白质的性质所决定,酶的作用条 件一般应在温和的条件下,如中性 pH、常温和常压下进行。强酸、强碱或高温等条件都能 使酶的活性部分或全部丧失。 (3)酶的催化活性是可调控的 酶作为生物催化剂,它的活性受到严格的调控。调控 的方式的许多种,包括反馈抑制、别构调节、共价修饰调节、激活剂和抑制剂的作用。 7.2.3 酶催化专一性的两种学说 酶为什么具有很高的催化效率呢?一般认为是酶降低了化学反应所需的活化能。所谓活 化能,就是指一般分子成为能参加化学反应的活化分子所需的能量。然而在一个化学反应中 并不是所有的底物分子都能参加反应的,因为它们并不一定都是活化分子。活化分子是指那 些具备足够能量能够参加化学反应的分子。要使化学反应迅速进行,就要想办法增加活化分 子。增加活化分子的途径有两条:一是外加能量,对进行中的反应加热或光照,增加底物分 子的能量,从而达到增加活化分子的目的;第二是降低活化能,使本来不具活化水平的分子 成为活化分子,从而增加了反应的活化分子数目。 在研究酶促反应的机理时,不得不提到过渡态理论或中间产物理论。1913 年生物化学 家 Michaelic 和 Menten 提出了酶中间产物理论。他们认为:酶降低活化能的原因是酶参加 了反应而形成了酶-底物复合物(enzyme-substrate complex)。这个中间产物不但容易生成(也 就是只要较少的活化能就可生成),而且容易分解出产物,释放出原来的酶,这样就把原来 能阈较高的一步反应变成了能阈较低的两步反应。由于活化能降低,所以活化分子大大增加, 反应速度因此迅速提高。如,以 E 表示酶,S 表示底物,ES 表示中间产物,P 表示反应终 产物,其反应过程可表示如下: S + E ES → E + P 这个理论的关键是认为酶参与了底物的反应,生成了不稳定的中间主产物,因而使反应 沿着活化能较低的途径迅速进行。事实上,中间产物理论已经被许多实验所证实,中间产物 确实存在。 (1) 锁和钥匙学说(lock-and-key model theory) 已经提出了两种模型解释酶如何结合它的底物。1984 年 Emil Fischer 提出锁和钥匙模型 (lock-and-key model)。该模型认为,底物的形状和酶的活性部位被认为是彼此相适合,像 钥匙插入锁孔中(图 7-1a),认为两种形状是刚性的(rigid)和固定的(fixed),当正确组合 在一起时,正好互相补充。葡萄糖氧化酶(glucose oxidase EC 1.1.3.4)催化葡萄糖转化为葡 萄糖酸,该酶对葡萄糖的专一性是很容易证实的,这是因为当采用结构上类似于葡萄糖的物 质作为该底物时酶的活力显著下降。例如以 2-脱氧-D-葡萄糖为底物时,葡萄糖氧化酶的活 力仅为原来的 25%,以 6-甲基-D-葡萄糖底物时活力仅为 2%,以木糖、半乳糖和纤维二糖

为底物时活力低于 1%。 酶 底物 酶-底物复合物 酶 底物 酶-底物复 合物 (a) (b) 图 7-1 底物与酶结合 (a) 锁和钥匙模型;(b)诱导契合模型 (2) 诱导契合学说(induced-fit theory) 但后来许多化学家发现,许多酶的催化反应并不符合经典的锁和钥匙模型。1958 年 Daniel E. Koshland Jr. 提出了诱导契合模型(induced-fit model),底物的结合在酶的活性部 位诱导出构象的变化(图 7-1b)。该模型的要点是:当底物与酶的活性部位结合,酶蛋白的 几何形状有相当大的改变;催化基团的精确定向对于底物转变成产物是必需的;底物诱导酶 蛋白几何形状的改变使得催化基团能精确地定向结合到酶的活性部位上去。 酶的专一性或特异性也可扩展到键的类型上。例如,α-淀粉酶(α-amylase EC3.2.1.1) 选择性地作用于淀粉中连接葡萄糖基的 α-1,4 糖苷键,而纤维素酶(cellulase EC 3.2.1.4)选 择性作用于纤维素分子中连接于葡萄糖基的 β-1,4 糖苷键。这两种酶作用于不同类型的键, 然而,键所连接的糖基都是葡萄糖。并非所有的酶分子都具有上述的高度专一性。例如,在 食品工业中使用的某些蛋白酶虽然选择性地作用于蛋白质,然而对于被水解的肽键都显示相 对较低的专一性。当然,也有一些蛋白酶显示较高的专一性,例如胰凝乳蛋白酶 (Chymotrypsin EC 3.4.4.5)优先选择水解含有芳香族氨基酸残基的肽键。 7.2.4 酶的命名与分类 7.2.4.1 蛋白酶类的命名与分类 (1)酶的分类 主要根据催化反应的类型将酶分成 6 大类: ①氧化还原酶类(oxidoreductases)指催化底物进行氧化还原反应的酶类。例如,乳酸 脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶等。 ②转移酶类(transferases) 指催化底物之间进行某些基团的转移或交换的酶类。如转 甲基酶、转氨酸、己糖激酶、磷酸化酶等。 ③水解酶类(hydrolases)指催化底物发生水解反应的酶类。例如、淀粉酶、蛋白酶、 脂肪酶、磷酸酶等。 ④裂解酶类(lyases)指催化一个底物分解为两个化合物,催化 C-C、C-O、C-N 的裂解 或消去某一小的原子团形成双键,或加入某原子团而消去双键的反应。例如,半乳糖醛酸裂 解酶、天冬氨酸酶等。 ⑤异构酶类(isomerases)指催化各种同分异构体之间相互转化的酶类。例如,磷酸丙 糖异构酶、消旋酶等。 ⑥连接酶类(ligases)指催化两分子底物合成为一分子化合物,同时还必须偶联有 ATP

为底物时活力低于 1%。 酶 底物 酶-底物复合物 酶 底物 酶-底物复 合物 (a) (b) 图 7-1 底物与酶结合 (a) 锁和钥匙模型;(b)诱导契合模型 (2) 诱导契合学说(induced-fit theory) 但后来许多化学家发现,许多酶的催化反应并不符合经典的锁和钥匙模型。1958 年 Daniel E. Koshland Jr. 提出了诱导契合模型(induced-fit model),底物的结合在酶的活性部 位诱导出构象的变化(图 7-1b)。该模型的要点是:当底物与酶的活性部位结合,酶蛋白的 几何形状有相当大的改变;催化基团的精确定向对于底物转变成产物是必需的;底物诱导酶 蛋白几何形状的改变使得催化基团能精确地定向结合到酶的活性部位上去。 酶的专一性或特异性也可扩展到键的类型上。例如,α-淀粉酶(α-amylase EC3.2.1.1) 选择性地作用于淀粉中连接葡萄糖基的 α-1,4 糖苷键,而纤维素酶(cellulase EC 3.2.1.4)选 择性作用于纤维素分子中连接于葡萄糖基的 β-1,4 糖苷键。这两种酶作用于不同类型的键, 然而,键所连接的糖基都是葡萄糖。并非所有的酶分子都具有上述的高度专一性。例如,在 食品工业中使用的某些蛋白酶虽然选择性地作用于蛋白质,然而对于被水解的肽键都显示相 对较低的专一性。当然,也有一些蛋白酶显示较高的专一性,例如胰凝乳蛋白酶 (Chymotrypsin EC 3.4.4.5)优先选择水解含有芳香族氨基酸残基的肽键。 7.2.4 酶的命名与分类 7.2.4.1 蛋白酶类的命名与分类 (1)酶的分类 主要根据催化反应的类型将酶分成 6 大类: ①氧化还原酶类(oxidoreductases)指催化底物进行氧化还原反应的酶类。例如,乳酸 脱氢酶、琥珀酸脱氢酶、细胞色素氧化酶、过氧化氢酶等。 ②转移酶类(transferases) 指催化底物之间进行某些基团的转移或交换的酶类。如转 甲基酶、转氨酸、己糖激酶、磷酸化酶等。 ③水解酶类(hydrolases)指催化底物发生水解反应的酶类。例如、淀粉酶、蛋白酶、 脂肪酶、磷酸酶等。 ④裂解酶类(lyases)指催化一个底物分解为两个化合物,催化 C-C、C-O、C-N 的裂解 或消去某一小的原子团形成双键,或加入某原子团而消去双键的反应。例如,半乳糖醛酸裂 解酶、天冬氨酸酶等。 ⑤异构酶类(isomerases)指催化各种同分异构体之间相互转化的酶类。例如,磷酸丙 糖异构酶、消旋酶等。 ⑥连接酶类(ligases)指催化两分子底物合成为一分子化合物,同时还必须偶联有 ATP