第 9 章 食品中的天然色素 食品的品质,除了营养价值和卫生要求外,还应该包括食品的色泽和风味。颜色不仅通 过视觉给人以美感,增加食欲,而且在一定程度上反映食品质量的优劣和新鲜程度。不自然、 不均匀、不正常的食品颜色通常被认为是劣质、变质或工艺不良的标志。因此,在生产食品 时,如何采用合理的加工工艺和贮存方法,以保持食品的天然色泽,以及使用食品着色剂改 进食品的颜色是一个非常重要的问题。 食品中的天然色素按其来源不同可分为三类:植物色素,如叶绿素、胡萝卜素、花青素 等;动物色素,如血红素、胭脂虫红等;微生物色素,如红曲色素、核黄素等。 大多情况下,食品中的天然色素按其化学结构进行分类,如表 9–1 所示。 表 9–1 天然色素分类 系 别 类 别 色 素 举 例 多烯色素 胡萝卜素类 β–胡萝卜素 叶黄素类 辣椒红素、臧红花素 多酚色素 花青苷类 玉米红、萝卜红 黄酮类 高粱红、可可色素 鞣质类 鞣质、儿茶素 查尔酮类 红花红、红花黄 醌酮色素 酮类 蒽醌类 萘醌类 姜黄素、红曲色素 虫胶色素 紫草根色素 吡咯色素 卟啉类 叶绿素、血红素 其它色素 含氮花青素 甜菜红、核黄素 混合物 焦糖 9.1 色素的发色原理 自然光是由不同波长的光组成的,波长在 380~770nm 之间的电磁波叫可见光,波长小 于 380nm 的紫外区域的光和波长大于 770nm 的红外区域的光均为不可见光。在可见光区内, 不同波长的光能显示不同的颜色。 颜色是通过色素对自然光中的可见光的选择吸收及反射而产生的。能够吸收可见光激 发而发生电子跃迁的食物成分称为食品色素。食品原料中天然存在的色素叫食品固有色素, 专门用于食品染色的添加剂称为食品着色剂。 食品所显示出的颜色,不是吸收光自身的颜色,而是食品反射光(或透射光)中可见 光的颜色。若光源为自然光,食品吸收光的颜色与反射光的颜色互为补色。例如,食品呈现 紫色,是其吸收绿色光所致,紫色和绿色互为补色。食品将可见光全部吸收时呈色黑,食品 将可见光全部通过时无色。 各种色素都是由发色基团和助色基团组成的。凡是有机化合物分子在紫外及可见光区域 内(200~700nm)有吸收峰的基团都称为发色基团,如—C═C—、—C═O、—CHO、—COOH

第 9 章 食品中的天然色素 食品的品质,除了营养价值和卫生要求外,还应该包括食品的色泽和风味。颜色不仅通 过视觉给人以美感,增加食欲,而且在一定程度上反映食品质量的优劣和新鲜程度。不自然、 不均匀、不正常的食品颜色通常被认为是劣质、变质或工艺不良的标志。因此,在生产食品 时,如何采用合理的加工工艺和贮存方法,以保持食品的天然色泽,以及使用食品着色剂改 进食品的颜色是一个非常重要的问题。 食品中的天然色素按其来源不同可分为三类:植物色素,如叶绿素、胡萝卜素、花青素 等;动物色素,如血红素、胭脂虫红等;微生物色素,如红曲色素、核黄素等。 大多情况下,食品中的天然色素按其化学结构进行分类,如表 9–1 所示。 表 9–1 天然色素分类 系 别 类 别 色 素 举 例 多烯色素 胡萝卜素类 β–胡萝卜素 叶黄素类 辣椒红素、臧红花素 多酚色素 花青苷类 玉米红、萝卜红 黄酮类 高粱红、可可色素 鞣质类 鞣质、儿茶素 查尔酮类 红花红、红花黄 醌酮色素 酮类 蒽醌类 萘醌类 姜黄素、红曲色素 虫胶色素 紫草根色素 吡咯色素 卟啉类 叶绿素、血红素 其它色素 含氮花青素 甜菜红、核黄素 混合物 焦糖 9.1 色素的发色原理 自然光是由不同波长的光组成的,波长在 380~770nm 之间的电磁波叫可见光,波长小 于 380nm 的紫外区域的光和波长大于 770nm 的红外区域的光均为不可见光。在可见光区内, 不同波长的光能显示不同的颜色。 颜色是通过色素对自然光中的可见光的选择吸收及反射而产生的。能够吸收可见光激 发而发生电子跃迁的食物成分称为食品色素。食品原料中天然存在的色素叫食品固有色素, 专门用于食品染色的添加剂称为食品着色剂。 食品所显示出的颜色,不是吸收光自身的颜色,而是食品反射光(或透射光)中可见 光的颜色。若光源为自然光,食品吸收光的颜色与反射光的颜色互为补色。例如,食品呈现 紫色,是其吸收绿色光所致,紫色和绿色互为补色。食品将可见光全部吸收时呈色黑,食品 将可见光全部通过时无色。 各种色素都是由发色基团和助色基团组成的。凡是有机化合物分子在紫外及可见光区域 内(200~700nm)有吸收峰的基团都称为发色基团,如—C═C—、—C═O、—CHO、—COOH

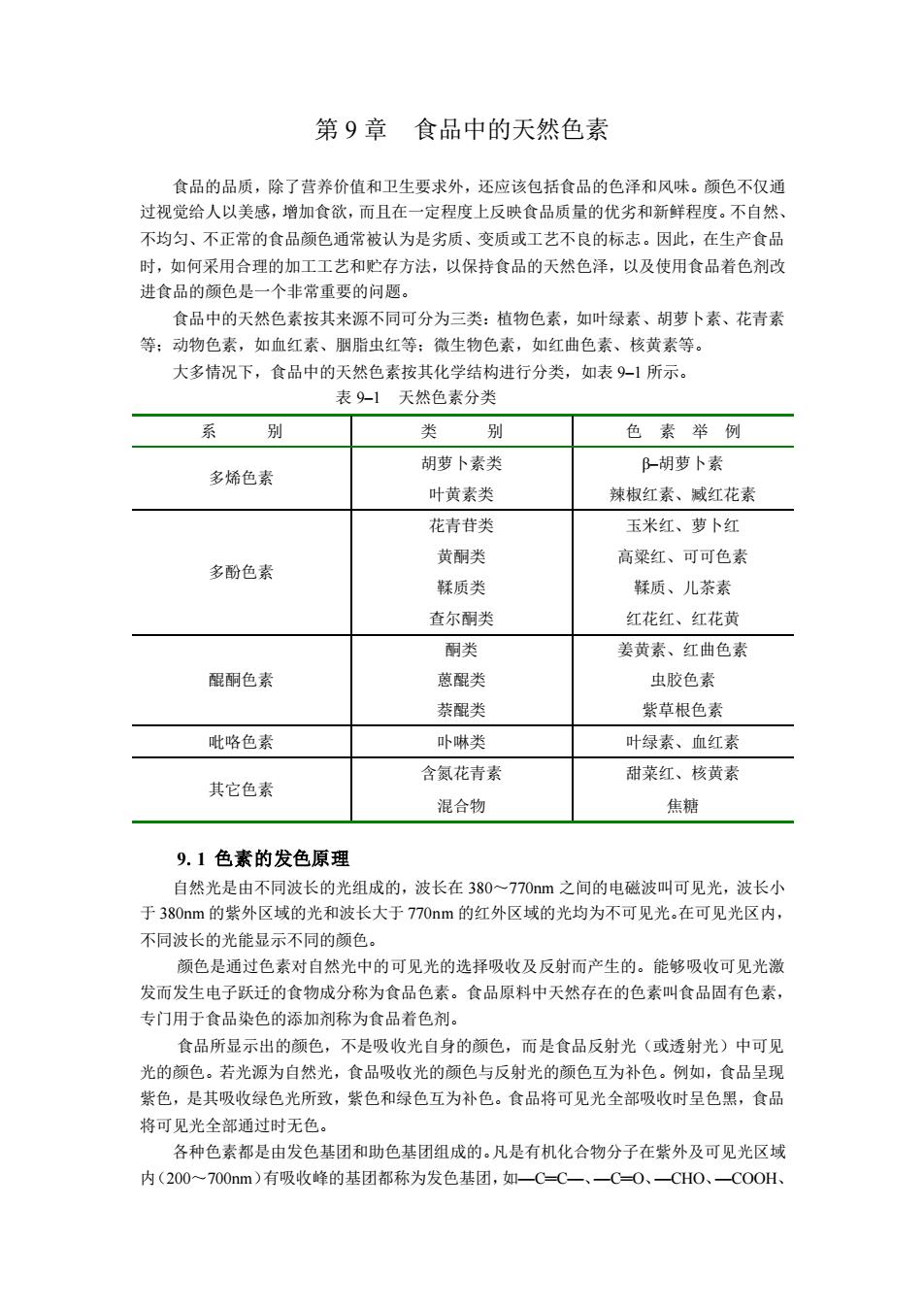

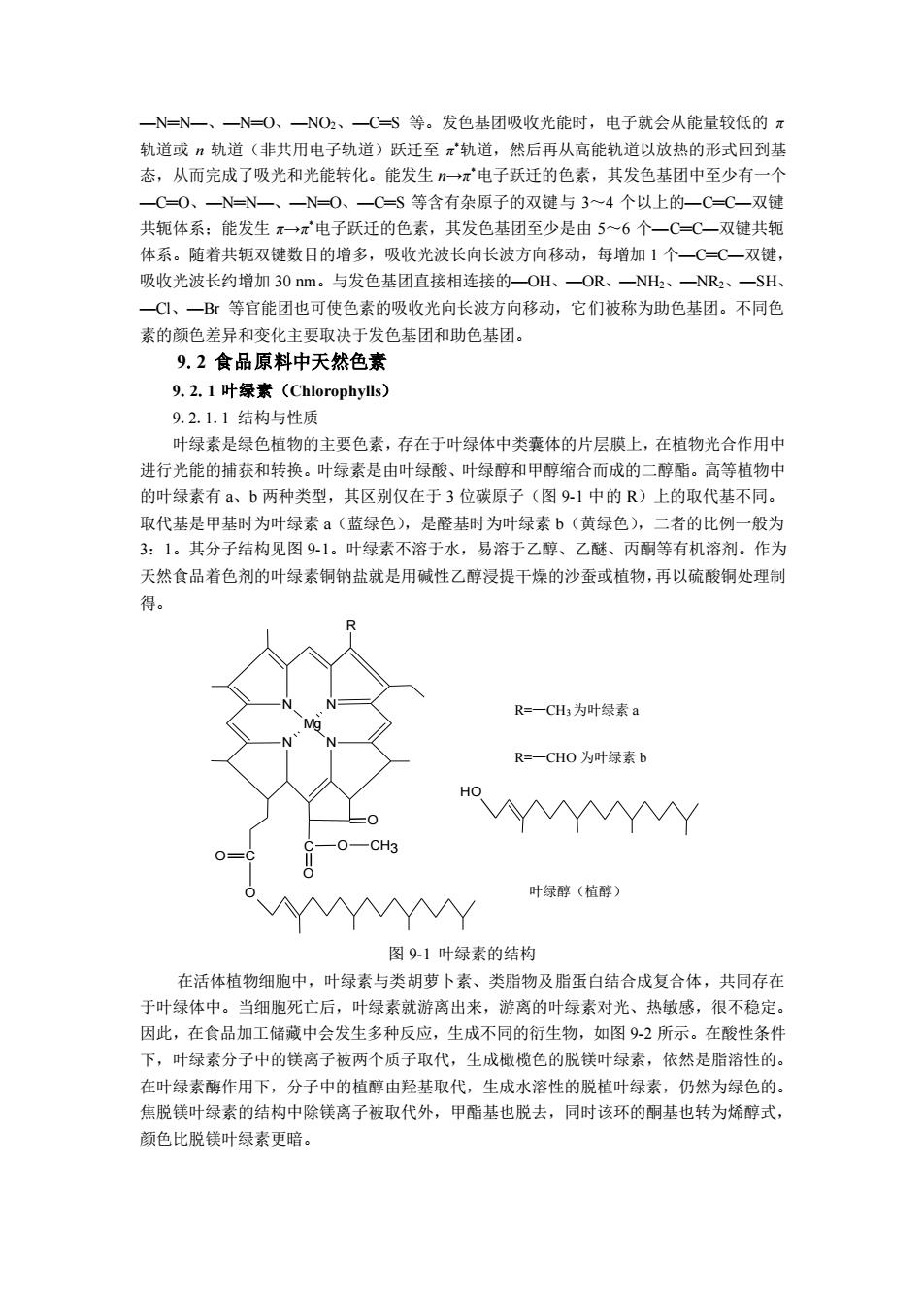

—N═N—、—N═O、—NO2、—C═S 等。发色基团吸收光能时,电子就会从能量较低的 π 轨道或 n 轨道(非共用电子轨道)跃迁至 π *轨道,然后再从高能轨道以放热的形式回到基 态,从而完成了吸光和光能转化。能发生 n→π *电子跃迁的色素,其发色基团中至少有一个 —C═O、—N═N—、—N═O、—C═S 等含有杂原子的双键与 3~4 个以上的—C═C—双键 共轭体系;能发生 π→π *电子跃迁的色素,其发色基团至少是由 5~6 个—C═C—双键共轭 体系。随着共轭双键数目的增多,吸收光波长向长波方向移动,每增加 1 个—C═C—双键, 吸收光波长约增加 30 nm。与发色基团直接相连接的—OH、—OR、—NH2、—NR2、—SH、 —Cl、—Br 等官能团也可使色素的吸收光向长波方向移动,它们被称为助色基团。不同色 素的颜色差异和变化主要取决于发色基团和助色基团。 9.2 食品原料中天然色素 9.2.1 叶绿素(Chlorophylls) 9.2.1.1 结构与性质 叶绿素是绿色植物的主要色素,存在于叶绿体中类囊体的片层膜上,在植物光合作用中 进行光能的捕获和转换。叶绿素是由叶绿酸、叶绿醇和甲醇缩合而成的二醇酯。高等植物中 的叶绿素有 a、b 两种类型,其区别仅在于 3 位碳原子(图 9-1 中的 R)上的取代基不同。 取代基是甲基时为叶绿素 a(蓝绿色),是醛基时为叶绿素 b(黄绿色),二者的比例一般为 3:1。其分子结构见图 9-1。叶绿素不溶于水,易溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂。作为 天然食品着色剂的叶绿素铜钠盐就是用碱性乙醇浸提干燥的沙蚕或植物,再以硫酸铜处理制 得。 N Mg N N N R O C O O CH3 O C O HO 图 9-1 叶绿素的结构 在活体植物细胞中,叶绿素与类胡萝卜素、类脂物及脂蛋白结合成复合体,共同存在 于叶绿体中。当细胞死亡后,叶绿素就游离出来,游离的叶绿素对光、热敏感,很不稳定。 因此,在食品加工储藏中会发生多种反应,生成不同的衍生物,如图 9-2 所示。在酸性条件 下,叶绿素分子中的镁离子被两个质子取代,生成橄榄色的脱镁叶绿素,依然是脂溶性的。 在叶绿素酶作用下,分子中的植醇由羟基取代,生成水溶性的脱植叶绿素,仍然为绿色的。 焦脱镁叶绿素的结构中除镁离子被取代外,甲酯基也脱去,同时该环的酮基也转为烯醇式, 颜色比脱镁叶绿素更暗。 R=—CH3为叶绿素 a R=—CHO 为叶绿素 b 叶绿醇(植醇)

—N═N—、—N═O、—NO2、—C═S 等。发色基团吸收光能时,电子就会从能量较低的 π 轨道或 n 轨道(非共用电子轨道)跃迁至 π *轨道,然后再从高能轨道以放热的形式回到基 态,从而完成了吸光和光能转化。能发生 n→π *电子跃迁的色素,其发色基团中至少有一个 —C═O、—N═N—、—N═O、—C═S 等含有杂原子的双键与 3~4 个以上的—C═C—双键 共轭体系;能发生 π→π *电子跃迁的色素,其发色基团至少是由 5~6 个—C═C—双键共轭 体系。随着共轭双键数目的增多,吸收光波长向长波方向移动,每增加 1 个—C═C—双键, 吸收光波长约增加 30 nm。与发色基团直接相连接的—OH、—OR、—NH2、—NR2、—SH、 —Cl、—Br 等官能团也可使色素的吸收光向长波方向移动,它们被称为助色基团。不同色 素的颜色差异和变化主要取决于发色基团和助色基团。 9.2 食品原料中天然色素 9.2.1 叶绿素(Chlorophylls) 9.2.1.1 结构与性质 叶绿素是绿色植物的主要色素,存在于叶绿体中类囊体的片层膜上,在植物光合作用中 进行光能的捕获和转换。叶绿素是由叶绿酸、叶绿醇和甲醇缩合而成的二醇酯。高等植物中 的叶绿素有 a、b 两种类型,其区别仅在于 3 位碳原子(图 9-1 中的 R)上的取代基不同。 取代基是甲基时为叶绿素 a(蓝绿色),是醛基时为叶绿素 b(黄绿色),二者的比例一般为 3:1。其分子结构见图 9-1。叶绿素不溶于水,易溶于乙醇、乙醚、丙酮等有机溶剂。作为 天然食品着色剂的叶绿素铜钠盐就是用碱性乙醇浸提干燥的沙蚕或植物,再以硫酸铜处理制 得。 N Mg N N N R O C O O CH3 O C O HO 图 9-1 叶绿素的结构 在活体植物细胞中,叶绿素与类胡萝卜素、类脂物及脂蛋白结合成复合体,共同存在 于叶绿体中。当细胞死亡后,叶绿素就游离出来,游离的叶绿素对光、热敏感,很不稳定。 因此,在食品加工储藏中会发生多种反应,生成不同的衍生物,如图 9-2 所示。在酸性条件 下,叶绿素分子中的镁离子被两个质子取代,生成橄榄色的脱镁叶绿素,依然是脂溶性的。 在叶绿素酶作用下,分子中的植醇由羟基取代,生成水溶性的脱植叶绿素,仍然为绿色的。 焦脱镁叶绿素的结构中除镁离子被取代外,甲酯基也脱去,同时该环的酮基也转为烯醇式, 颜色比脱镁叶绿素更暗。 R=—CH3为叶绿素 a R=—CHO 为叶绿素 b 叶绿醇(植醇)

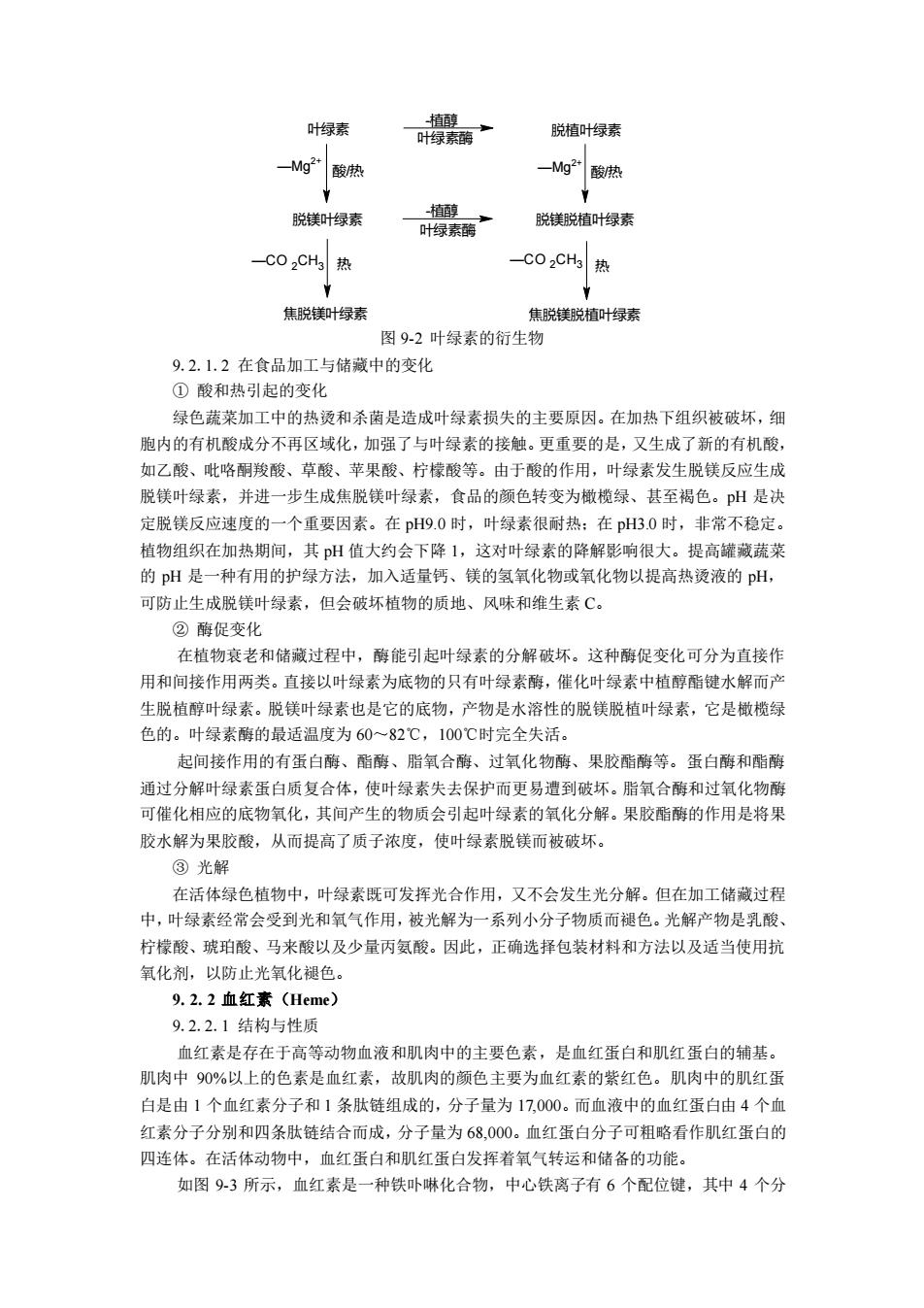

-植醇 叶绿素酶 叶绿素 —Mg2+ 脱镁叶绿素 焦脱镁叶绿素 酸/热 —CO 2CH3 热 脱植叶绿素 —Mg2+ 脱镁脱植叶绿素 焦脱镁脱植叶绿素 酸/热 —CO 2CH3 热 -植醇 叶绿素酶 图 9-2 叶绿素的衍生物 9.2.1.2 在食品加工与储藏中的变化 ① 酸和热引起的变化 绿色蔬菜加工中的热烫和杀菌是造成叶绿素损失的主要原因。在加热下组织被破坏,细 胞内的有机酸成分不再区域化,加强了与叶绿素的接触。更重要的是,又生成了新的有机酸, 如乙酸、吡咯酮羧酸、草酸、苹果酸、柠檬酸等。由于酸的作用,叶绿素发生脱镁反应生成 脱镁叶绿素,并进一步生成焦脱镁叶绿素,食品的颜色转变为橄榄绿、甚至褐色。pH 是决 定脱镁反应速度的一个重要因素。在 pH9.0 时,叶绿素很耐热;在 pH3.0 时,非常不稳定。 植物组织在加热期间,其 pH 值大约会下降 1,这对叶绿素的降解影响很大。提高罐藏蔬菜 的 pH 是一种有用的护绿方法,加入适量钙、镁的氢氧化物或氧化物以提高热烫液的 pH, 可防止生成脱镁叶绿素,但会破坏植物的质地、风味和维生素 C。 ② 酶促变化 在植物衰老和储藏过程中,酶能引起叶绿素的分解破坏。这种酶促变化可分为直接作 用和间接作用两类。直接以叶绿素为底物的只有叶绿素酶,催化叶绿素中植醇酯键水解而产 生脱植醇叶绿素。脱镁叶绿素也是它的底物,产物是水溶性的脱镁脱植叶绿素,它是橄榄绿 色的。叶绿素酶的最适温度为 60~82℃,100℃时完全失活。 起间接作用的有蛋白酶、酯酶、脂氧合酶、过氧化物酶、果胶酯酶等。蛋白酶和酯酶 通过分解叶绿素蛋白质复合体,使叶绿素失去保护而更易遭到破坏。脂氧合酶和过氧化物酶 可催化相应的底物氧化,其间产生的物质会引起叶绿素的氧化分解。果胶酯酶的作用是将果 胶水解为果胶酸,从而提高了质子浓度,使叶绿素脱镁而被破坏。 ③ 光解 在活体绿色植物中,叶绿素既可发挥光合作用,又不会发生光分解。但在加工储藏过程 中,叶绿素经常会受到光和氧气作用,被光解为一系列小分子物质而褪色。光解产物是乳酸、 柠檬酸、琥珀酸、马来酸以及少量丙氨酸。因此,正确选择包装材料和方法以及适当使用抗 氧化剂,以防止光氧化褪色。 9.2.2 血红素(Heme) 9.2.2.1 结构与性质 血红素是存在于高等动物血液和肌肉中的主要色素,是血红蛋白和肌红蛋白的辅基。 肌肉中 90%以上的色素是血红素,故肌肉的颜色主要为血红素的紫红色。肌肉中的肌红蛋 白是由 1 个血红素分子和 1 条肽链组成的,分子量为 17,000。而血液中的血红蛋白由 4 个血 红素分子分别和四条肽链结合而成,分子量为 68,000。血红蛋白分子可粗略看作肌红蛋白的 四连体。在活体动物中,血红蛋白和肌红蛋白发挥着氧气转运和储备的功能。 如图 9-3 所示,血红素是一种铁卟啉化合物,中心铁离子有 6 个配位键,其中 4 个分

-植醇 叶绿素酶 叶绿素 —Mg2+ 脱镁叶绿素 焦脱镁叶绿素 酸/热 —CO 2CH3 热 脱植叶绿素 —Mg2+ 脱镁脱植叶绿素 焦脱镁脱植叶绿素 酸/热 —CO 2CH3 热 -植醇 叶绿素酶 图 9-2 叶绿素的衍生物 9.2.1.2 在食品加工与储藏中的变化 ① 酸和热引起的变化 绿色蔬菜加工中的热烫和杀菌是造成叶绿素损失的主要原因。在加热下组织被破坏,细 胞内的有机酸成分不再区域化,加强了与叶绿素的接触。更重要的是,又生成了新的有机酸, 如乙酸、吡咯酮羧酸、草酸、苹果酸、柠檬酸等。由于酸的作用,叶绿素发生脱镁反应生成 脱镁叶绿素,并进一步生成焦脱镁叶绿素,食品的颜色转变为橄榄绿、甚至褐色。pH 是决 定脱镁反应速度的一个重要因素。在 pH9.0 时,叶绿素很耐热;在 pH3.0 时,非常不稳定。 植物组织在加热期间,其 pH 值大约会下降 1,这对叶绿素的降解影响很大。提高罐藏蔬菜 的 pH 是一种有用的护绿方法,加入适量钙、镁的氢氧化物或氧化物以提高热烫液的 pH, 可防止生成脱镁叶绿素,但会破坏植物的质地、风味和维生素 C。 ② 酶促变化 在植物衰老和储藏过程中,酶能引起叶绿素的分解破坏。这种酶促变化可分为直接作 用和间接作用两类。直接以叶绿素为底物的只有叶绿素酶,催化叶绿素中植醇酯键水解而产 生脱植醇叶绿素。脱镁叶绿素也是它的底物,产物是水溶性的脱镁脱植叶绿素,它是橄榄绿 色的。叶绿素酶的最适温度为 60~82℃,100℃时完全失活。 起间接作用的有蛋白酶、酯酶、脂氧合酶、过氧化物酶、果胶酯酶等。蛋白酶和酯酶 通过分解叶绿素蛋白质复合体,使叶绿素失去保护而更易遭到破坏。脂氧合酶和过氧化物酶 可催化相应的底物氧化,其间产生的物质会引起叶绿素的氧化分解。果胶酯酶的作用是将果 胶水解为果胶酸,从而提高了质子浓度,使叶绿素脱镁而被破坏。 ③ 光解 在活体绿色植物中,叶绿素既可发挥光合作用,又不会发生光分解。但在加工储藏过程 中,叶绿素经常会受到光和氧气作用,被光解为一系列小分子物质而褪色。光解产物是乳酸、 柠檬酸、琥珀酸、马来酸以及少量丙氨酸。因此,正确选择包装材料和方法以及适当使用抗 氧化剂,以防止光氧化褪色。 9.2.2 血红素(Heme) 9.2.2.1 结构与性质 血红素是存在于高等动物血液和肌肉中的主要色素,是血红蛋白和肌红蛋白的辅基。 肌肉中 90%以上的色素是血红素,故肌肉的颜色主要为血红素的紫红色。肌肉中的肌红蛋 白是由 1 个血红素分子和 1 条肽链组成的,分子量为 17,000。而血液中的血红蛋白由 4 个血 红素分子分别和四条肽链结合而成,分子量为 68,000。血红蛋白分子可粗略看作肌红蛋白的 四连体。在活体动物中,血红蛋白和肌红蛋白发挥着氧气转运和储备的功能。 如图 9-3 所示,血红素是一种铁卟啉化合物,中心铁离子有 6 个配位键,其中 4 个分

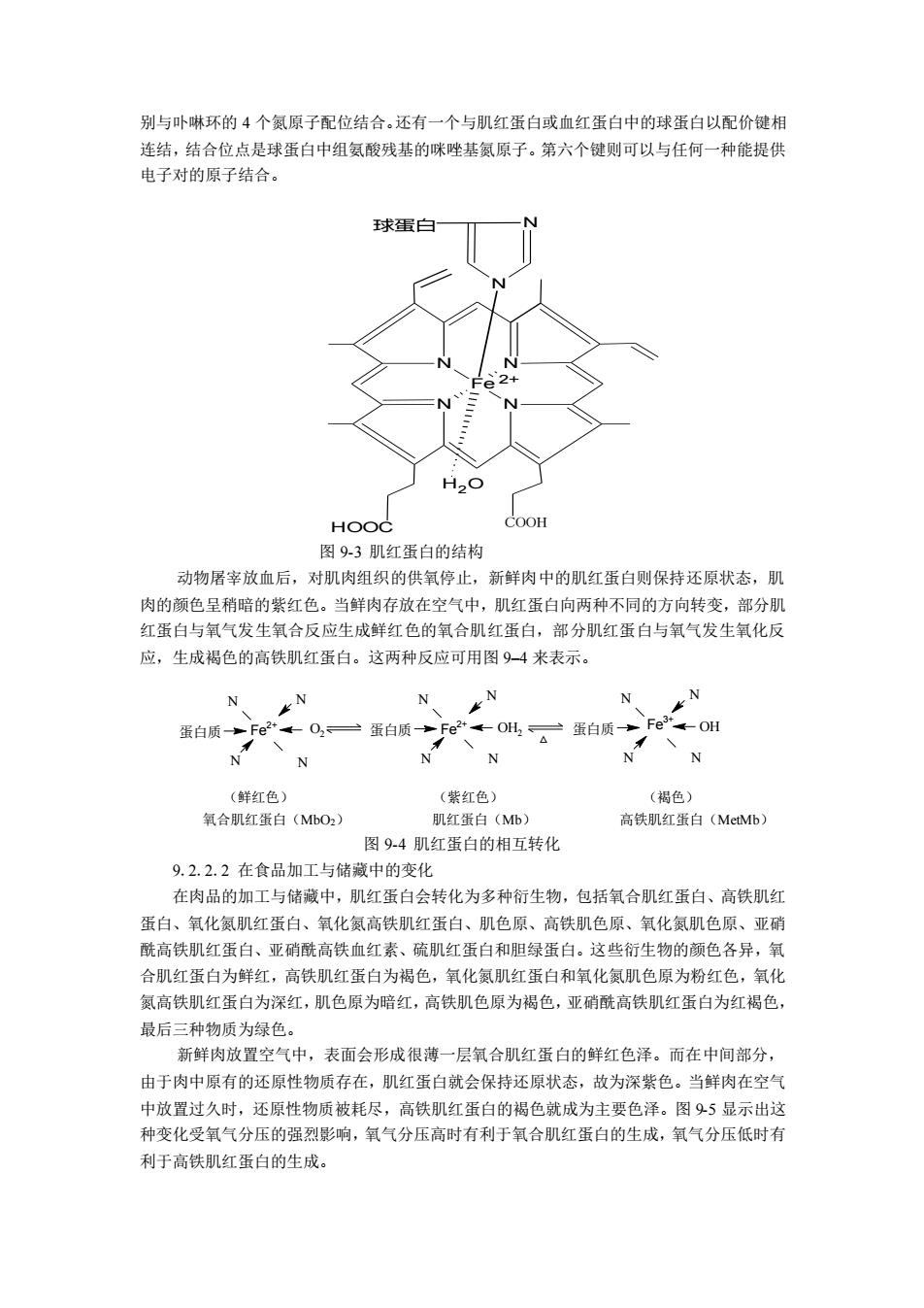

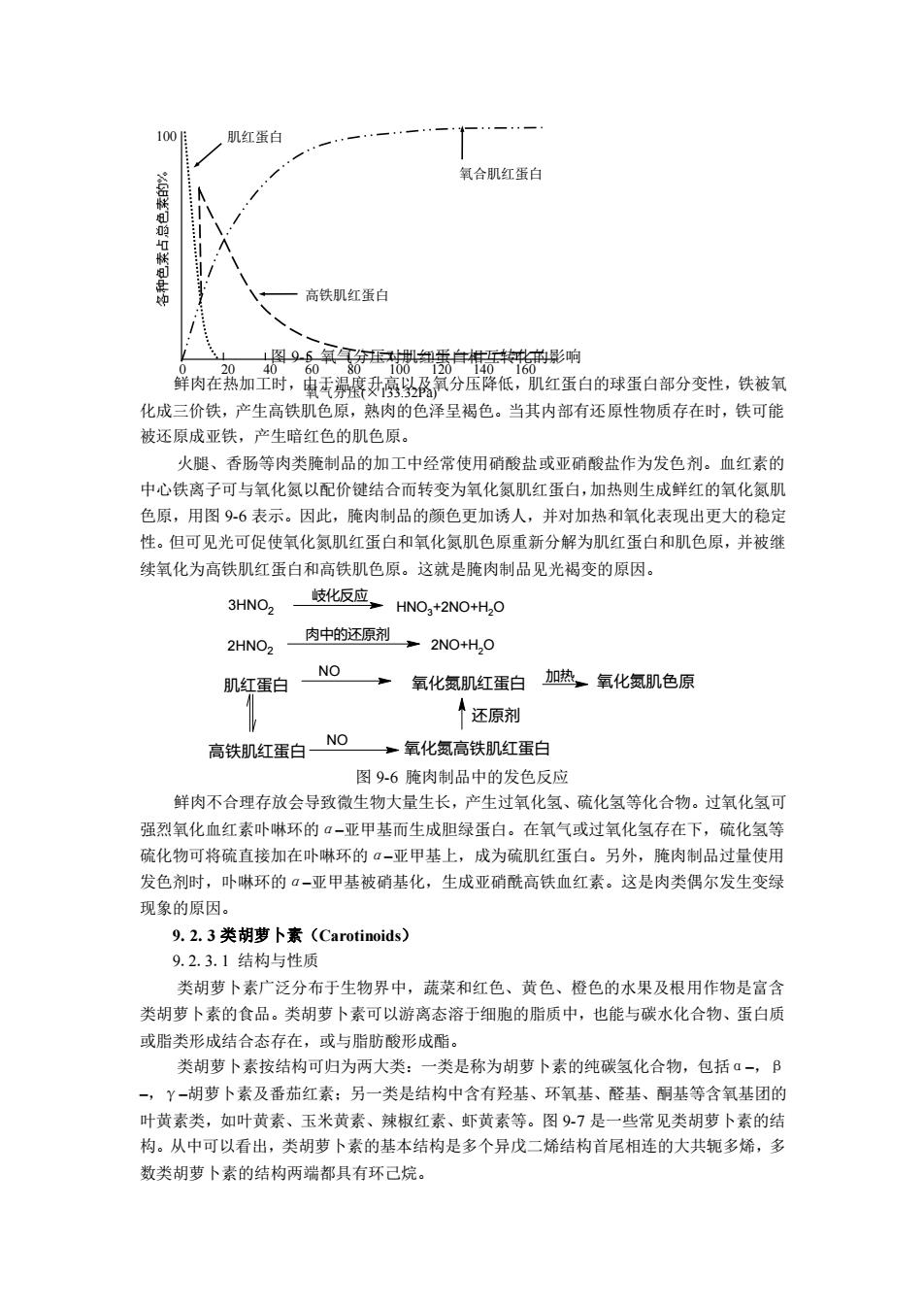

别与卟啉环的 4 个氮原子配位结合。还有一个与肌红蛋白或血红蛋白中的球蛋白以配价键相 连结,结合位点是球蛋白中组氨酸残基的咪唑基氮原子。第六个键则可以与任何一种能提供 电子对的原子结合。 N Fe N N N HOOC N N COOH H2O 球蛋白 2+ 图 9-3 肌红蛋白的结构 动物屠宰放血后,对肌肉组织的供氧停止,新鲜肉中的肌红蛋白则保持还原状态,肌 肉的颜色呈稍暗的紫红色。当鲜肉存放在空气中,肌红蛋白向两种不同的方向转变,部分肌 红蛋白与氧气发生氧合反应生成鲜红色的氧合肌红蛋白,部分肌红蛋白与氧气发生氧化反 应,生成褐色的高铁肌红蛋白。这两种反应可用图 9–4 来表示。 OH2 OH △ O2 N N N N 蛋白质 N N N N 蛋白质 N N N N 蛋白质 Fe3+ Fe2+ Fe2+ (鲜红色) (紫红色) (褐色) 氧合肌红蛋白(MbO2) 肌红蛋白(Mb) 高铁肌红蛋白(MetMb) 图 9-4 肌红蛋白的相互转化 9.2.2.2 在食品加工与储藏中的变化 在肉品的加工与储藏中,肌红蛋白会转化为多种衍生物,包括氧合肌红蛋白、高铁肌红 蛋白、氧化氮肌红蛋白、氧化氮高铁肌红蛋白、肌色原、高铁肌色原、氧化氮肌色原、亚硝 酰高铁肌红蛋白、亚硝酰高铁血红素、硫肌红蛋白和胆绿蛋白。这些衍生物的颜色各异,氧 合肌红蛋白为鲜红,高铁肌红蛋白为褐色,氧化氮肌红蛋白和氧化氮肌色原为粉红色,氧化 氮高铁肌红蛋白为深红,肌色原为暗红,高铁肌色原为褐色,亚硝酰高铁肌红蛋白为红褐色, 最后三种物质为绿色。 新鲜肉放置空气中,表面会形成很薄一层氧合肌红蛋白的鲜红色泽。而在中间部分, 由于肉中原有的还原性物质存在,肌红蛋白就会保持还原状态,故为深紫色。当鲜肉在空气 中放置过久时,还原性物质被耗尽,高铁肌红蛋白的褐色就成为主要色泽。图 9-5 显示出这 种变化受氧气分压的强烈影响,氧气分压高时有利于氧合肌红蛋白的生成,氧气分压低时有 利于高铁肌红蛋白的生成

别与卟啉环的 4 个氮原子配位结合。还有一个与肌红蛋白或血红蛋白中的球蛋白以配价键相 连结,结合位点是球蛋白中组氨酸残基的咪唑基氮原子。第六个键则可以与任何一种能提供 电子对的原子结合。 N Fe N N N HOOC N N COOH H2O 球蛋白 2+ 图 9-3 肌红蛋白的结构 动物屠宰放血后,对肌肉组织的供氧停止,新鲜肉中的肌红蛋白则保持还原状态,肌 肉的颜色呈稍暗的紫红色。当鲜肉存放在空气中,肌红蛋白向两种不同的方向转变,部分肌 红蛋白与氧气发生氧合反应生成鲜红色的氧合肌红蛋白,部分肌红蛋白与氧气发生氧化反 应,生成褐色的高铁肌红蛋白。这两种反应可用图 9–4 来表示。 OH2 OH △ O2 N N N N 蛋白质 N N N N 蛋白质 N N N N 蛋白质 Fe3+ Fe2+ Fe2+ (鲜红色) (紫红色) (褐色) 氧合肌红蛋白(MbO2) 肌红蛋白(Mb) 高铁肌红蛋白(MetMb) 图 9-4 肌红蛋白的相互转化 9.2.2.2 在食品加工与储藏中的变化 在肉品的加工与储藏中,肌红蛋白会转化为多种衍生物,包括氧合肌红蛋白、高铁肌红 蛋白、氧化氮肌红蛋白、氧化氮高铁肌红蛋白、肌色原、高铁肌色原、氧化氮肌色原、亚硝 酰高铁肌红蛋白、亚硝酰高铁血红素、硫肌红蛋白和胆绿蛋白。这些衍生物的颜色各异,氧 合肌红蛋白为鲜红,高铁肌红蛋白为褐色,氧化氮肌红蛋白和氧化氮肌色原为粉红色,氧化 氮高铁肌红蛋白为深红,肌色原为暗红,高铁肌色原为褐色,亚硝酰高铁肌红蛋白为红褐色, 最后三种物质为绿色。 新鲜肉放置空气中,表面会形成很薄一层氧合肌红蛋白的鲜红色泽。而在中间部分, 由于肉中原有的还原性物质存在,肌红蛋白就会保持还原状态,故为深紫色。当鲜肉在空气 中放置过久时,还原性物质被耗尽,高铁肌红蛋白的褐色就成为主要色泽。图 9-5 显示出这 种变化受氧气分压的强烈影响,氧气分压高时有利于氧合肌红蛋白的生成,氧气分压低时有 利于高铁肌红蛋白的生成

0 20 40 60 80 100 120 140 160 100 氧气分压(×133.32Pa) 肌红蛋白 氧合肌红蛋白 高铁肌红蛋白 图 9-5 氧气分压对肌红蛋白相互转化的影响 鲜肉在热加工时,由于温度升高以及氧分压降低,肌红蛋白的球蛋白部分变性,铁被氧 化成三价铁,产生高铁肌色原,熟肉的色泽呈褐色。当其内部有还原性物质存在时,铁可能 被还原成亚铁,产生暗红色的肌色原。 火腿、香肠等肉类腌制品的加工中经常使用硝酸盐或亚硝酸盐作为发色剂。血红素的 中心铁离子可与氧化氮以配价键结合而转变为氧化氮肌红蛋白,加热则生成鲜红的氧化氮肌 色原,用图 9-6 表示。因此,腌肉制品的颜色更加诱人,并对加热和氧化表现出更大的稳定 性。但可见光可促使氧化氮肌红蛋白和氧化氮肌色原重新分解为肌红蛋白和肌色原,并被继 续氧化为高铁肌红蛋白和高铁肌色原。这就是腌肉制品见光褐变的原因。 岐化反应 3HNO2 HNO3+2NO+H2O 2HNO2 肉中的还原剂 2NO+H2O 肌红蛋白 NO 氧化氮肌红蛋白 加热 氧化氮肌色原 氧化氮高铁肌红蛋白 NO 高铁肌红蛋白 还原剂 图 9-6 腌肉制品中的发色反应 鲜肉不合理存放会导致微生物大量生长,产生过氧化氢、硫化氢等化合物。过氧化氢可 强烈氧化血红素卟啉环的α–亚甲基而生成胆绿蛋白。在氧气或过氧化氢存在下,硫化氢等 硫化物可将硫直接加在卟啉环的α–亚甲基上,成为硫肌红蛋白。另外,腌肉制品过量使用 发色剂时,卟啉环的α–亚甲基被硝基化,生成亚硝酰高铁血红素。这是肉类偶尔发生变绿 现象的原因。 9.2.3 类胡萝卜素(Carotinoids) 9.2.3.1 结构与性质 类胡萝卜素广泛分布于生物界中,蔬菜和红色、黄色、橙色的水果及根用作物是富含 类胡萝卜素的食品。类胡萝卜素可以游离态溶于细胞的脂质中,也能与碳水化合物、蛋白质 或脂类形成结合态存在,或与脂肪酸形成酯。 类胡萝卜素按结构可归为两大类:一类是称为胡萝卜素的纯碳氢化合物,包括α–,β –,γ–胡萝卜素及番茄红素;另一类是结构中含有羟基、环氧基、醛基、酮基等含氧基团的 叶黄素类,如叶黄素、玉米黄素、辣椒红素、虾黄素等。图 9-7 是一些常见类胡萝卜素的结 构。从中可以看出,类胡萝卜素的基本结构是多个异戊二烯结构首尾相连的大共轭多烯,多 数类胡萝卜素的结构两端都具有环己烷

0 20 40 60 80 100 120 140 160 100 氧气分压(×133.32Pa) 肌红蛋白 氧合肌红蛋白 高铁肌红蛋白 图 9-5 氧气分压对肌红蛋白相互转化的影响 鲜肉在热加工时,由于温度升高以及氧分压降低,肌红蛋白的球蛋白部分变性,铁被氧 化成三价铁,产生高铁肌色原,熟肉的色泽呈褐色。当其内部有还原性物质存在时,铁可能 被还原成亚铁,产生暗红色的肌色原。 火腿、香肠等肉类腌制品的加工中经常使用硝酸盐或亚硝酸盐作为发色剂。血红素的 中心铁离子可与氧化氮以配价键结合而转变为氧化氮肌红蛋白,加热则生成鲜红的氧化氮肌 色原,用图 9-6 表示。因此,腌肉制品的颜色更加诱人,并对加热和氧化表现出更大的稳定 性。但可见光可促使氧化氮肌红蛋白和氧化氮肌色原重新分解为肌红蛋白和肌色原,并被继 续氧化为高铁肌红蛋白和高铁肌色原。这就是腌肉制品见光褐变的原因。 岐化反应 3HNO2 HNO3+2NO+H2O 2HNO2 肉中的还原剂 2NO+H2O 肌红蛋白 NO 氧化氮肌红蛋白 加热 氧化氮肌色原 氧化氮高铁肌红蛋白 NO 高铁肌红蛋白 还原剂 图 9-6 腌肉制品中的发色反应 鲜肉不合理存放会导致微生物大量生长,产生过氧化氢、硫化氢等化合物。过氧化氢可 强烈氧化血红素卟啉环的α–亚甲基而生成胆绿蛋白。在氧气或过氧化氢存在下,硫化氢等 硫化物可将硫直接加在卟啉环的α–亚甲基上,成为硫肌红蛋白。另外,腌肉制品过量使用 发色剂时,卟啉环的α–亚甲基被硝基化,生成亚硝酰高铁血红素。这是肉类偶尔发生变绿 现象的原因。 9.2.3 类胡萝卜素(Carotinoids) 9.2.3.1 结构与性质 类胡萝卜素广泛分布于生物界中,蔬菜和红色、黄色、橙色的水果及根用作物是富含 类胡萝卜素的食品。类胡萝卜素可以游离态溶于细胞的脂质中,也能与碳水化合物、蛋白质 或脂类形成结合态存在,或与脂肪酸形成酯。 类胡萝卜素按结构可归为两大类:一类是称为胡萝卜素的纯碳氢化合物,包括α–,β –,γ–胡萝卜素及番茄红素;另一类是结构中含有羟基、环氧基、醛基、酮基等含氧基团的 叶黄素类,如叶黄素、玉米黄素、辣椒红素、虾黄素等。图 9-7 是一些常见类胡萝卜素的结 构。从中可以看出,类胡萝卜素的基本结构是多个异戊二烯结构首尾相连的大共轭多烯,多 数类胡萝卜素的结构两端都具有环己烷