本课程理解和掌握中学数学课堂教学技能为核心,并按照课堂教学技能在落实教学目标与任务中的 作用,分为两大类:基本教学技能与调控教学的技能。 基本教学技能包括语言技能、板书技能、变化技能、演示技能和讲解技能等五项技能:调控教学过 程的技能包括导入技能、提问技能、反馈强化技能、结束技能和教学组织技能等五项基本技能。 实训1语言技能训练(支撑课程目标1、2) 参考课时:1学时 实训目标:(1)了解技能与教学技能的概念,知道教学技能训练的作用与获得的基本途径。(2)了 解中学数学课堂教学技能的基本类型。(3)理解口语与体态语的特点、作用、要素与训练要点。(4)结 合案例,练习口语与体态语,初步掌握语言技能的要求。 实训内容:数学语言的特点及教学策略。 实训方式:实践加指导。 实训2数学教学导入与结束技能(支撑课程目标1、2) 参考课时:2学时 实训目标:(1)掌握数学课常用的导入与结束的类型与方法:(2)掌握数学课堂导入与结束的情绪 调控。 实训内容:课堂教学导入的涵义及分类。 实训方式:实践加指导。 实训3数学钱学讲解与提问技能(支撑课程目标1、2) 参考课时:2学时 实训目标:(1)掌握数学讲解的要素与方法:(2)掌捏数学讲解与课前准备工作的关系。 实训内容:课堂教学提问的方式方法 实训方式:实践加指导 实训4数学教学板书和演示技能(支撑课程目标1、2) 参考课时:1学时 实训目标:(1)掌握数学板书、演示的基本作用与方法策略:(2)掌握数学板书与演示、教学语言 的基本配合策略。 实训内容:数学课堂教学板书的意义与注意事项 实训方式:实践加指导 实训5数学教学组织技能(支撑课程目标1、2) 参考课时:2学时 实训目标:(1)掌握数学教学组织技能应用的背景与作用:(2)掌握数学救学技能常用的方法与 原则。 实训内容:数学课堂教学组织的意义及注意事项 实训方式:实践加指导 综合实训:8学时

26 本课程理解和掌握中学数学课堂教学技能为核心,并按照课堂教学技能在落实教学目标与任务中的 作用,分为两大类:基本教学技能与调控教学的技能。 基本教学技能包括语言技能、板书技能、变化技能、演示技能和讲解技能等五项技能;调控教学过 程的技能包括导入技能、提问技能、反馈强化技能、结束技能和教学组织技能等五项基本技能。 实训 1 语言技能训练(支撑课程目标 1、2) 参考课时:1 学时 实训目标:(1)了解技能与教学技能的概念,知道教学技能训练的作用与获得的基本途径。(2)了 解中学数学课堂教学技能的基本类型。(3)理解口语与体态语的特点、作用、要素与训练要点。(4)结 合案例,练习口语与体态语,初步掌握语言技能的要求。 实训内容:数学语言的特点及教学策略。 实训方式:实践加指导。 实训 2 数学教学导入与结束技能(支撑课程目标 1、2) 参考课时:2 学时 实训目标:(1)掌握数学课常用的导入与结束的类型与方法;(2)掌握数学课堂导入与结束的情绪 调控。 实训内容:课堂教学导入的涵义及分类。 实训方式:实践加指导。 实训 3 数学教学讲解与提问技能(支撑课程目标 1、2) 参考课时:2 学时 实训目标:(1)掌握数学讲解的要素与方法;(2)掌握数学讲解与课前准备工作的关系。 实训内容:课堂教学提问的方式方法 实训方式:实践加指导 实训 4 数学教学板书和演示技能(支撑课程目标 1、2) 参考课时:1 学时 实训目标:(1)掌握数学板书、演示的基本作用与方法策略;(2)掌握数学板书与演示、教学语言 的基本配合策略。 实训内容:数学课堂教学板书的意义与注意事项 实训方式:实践加指导 实训 5 数学教学组织技能(支撑课程目标 1、2) 参考课时:2 学时 实训目标:(1)掌握数学教学组织技能应用的背景与作用;(2)掌握数学教学技能常用的方法与 原则。 实训内容:数学课堂教学组织的意义及注意事项 实训方式:实践加指导 综合实训:8 学时

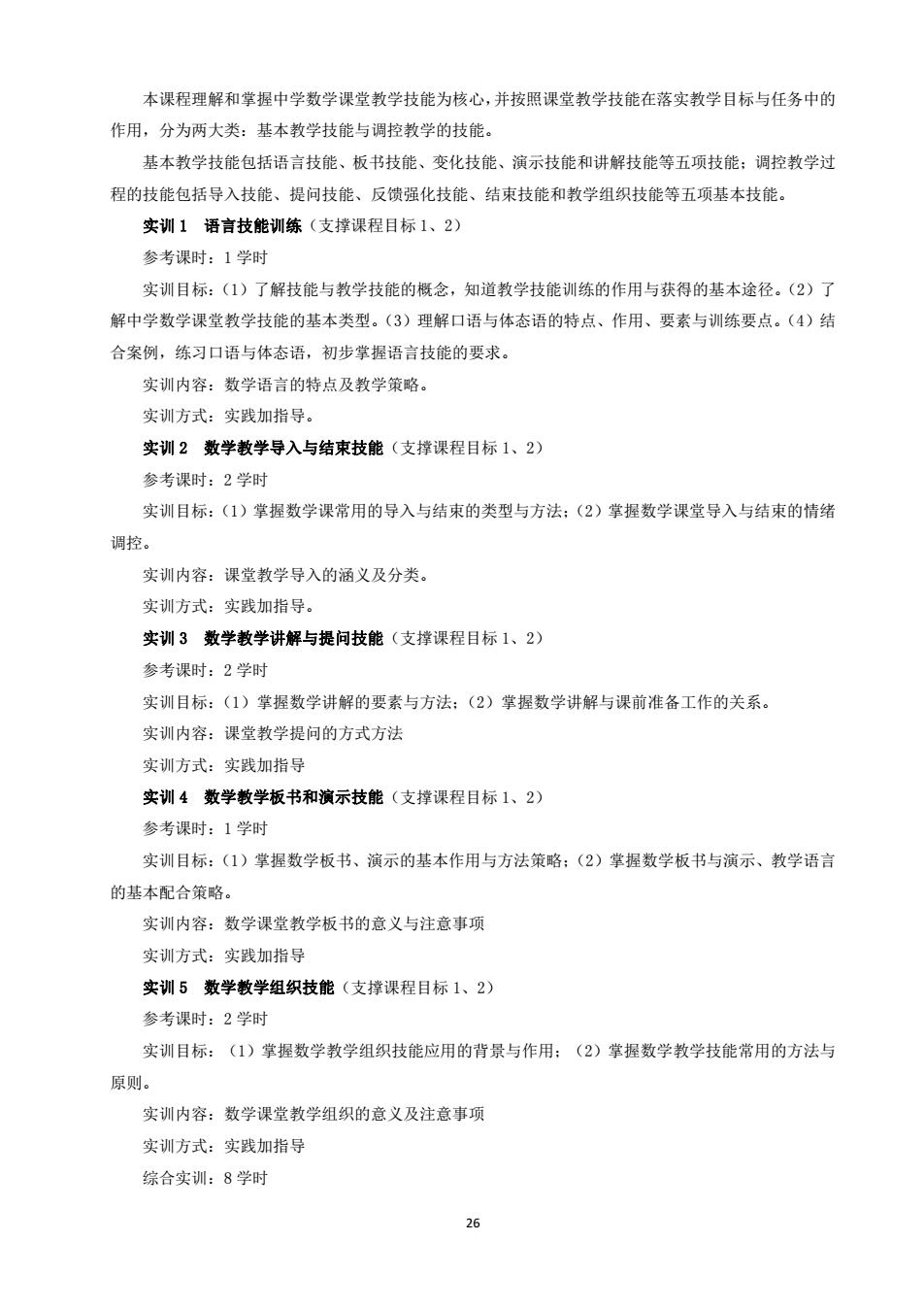

实训6数学新知课概念教学技能实训与讲评(支撑课程目标1、2) 参考课时:2学时 准备要求:学生自选数学某概念教学片段案例并于实训前提交指导教师审阅,在教师同意后进行微 格录像,时间10分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 实训7数学新知课命题教学技能实训与讲评(支撑课程目标1、2) 参考课时:2学时 准备要求:学生自选数学某命题(公理、定理或公式法则)教学导入片段案例并于实训前提交指导 教师审阅,在教师同意后进行微格录像,时间10分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 实训8数学问题教学技能实训与讲评(支撑课程目标1、2) 参考课时:2学时 准备要求:学生自选数学问题教学(至少两个问题)片段案例并于实训前提交指导教师审阅,在教 师同意后进行微格录像,时间10分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 实训9数学复习课实训与讲评(支掉课程目标1、2) 参考课时:2学时 准备要求:学生自选数学某课题复习课教学片段案例并于实训前提交指导教师审阅,在教师同意后 进行微格录像,时间10分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 教学内容支撑课程目标 教学内容 课程目标1 课程目标2 实训1 实训2 实训3 实训4 √ 实训5 实训6 √ 实训7 实训8 √ √ 实训9 之

27 实训 6 数学新知课概念教学技能实训与讲评(支撑课程目标 1、2) 参考课时:2 学时 准备要求:学生自选数学某概念教学片段案例并于实训前提交指导教师审阅,在教师同意后进行微 格录像,时间 10 分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 实训 7 数学新知课命题教学技能实训与讲评(支撑课程目标 1、2) 参考课时:2 学时 准备要求:学生自选数学某命题(公理、定理或公式法则)教学导入片段案例并于实训前提交指导 教师审阅,在教师同意后进行微格录像,时间 10 分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 实训 8 数学问题教学技能实训与讲评(支撑课程目标 1、2) 参考课时:2 学时 准备要求:学生自选数学问题教学(至少两个问题)片段案例并于实训前提交指导教师审阅,在教 师同意后进行微格录像,时间 10 分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 实训 9 数学复习课实训与讲评(支撑课程目标 1、2) 参考课时:2 学时 准备要求:学生自选数学某课题复习课教学片段案例并于实训前提交指导教师审阅,在教师同意后 进行微格录像,时间 10 分钟。先自评和分小组评价,再由教师讲评。 教学内容支撑课程目标 教学内容 课程目标 1 课程目标 2 实训 1 √ √ 实训 2 √ √ 实训 3 √ √ 实训 4 √ √ 实训 5 √ √ 实训 6 √ √ 实训 7 √ √ 实训 8 √ √ 实训 9 √ √

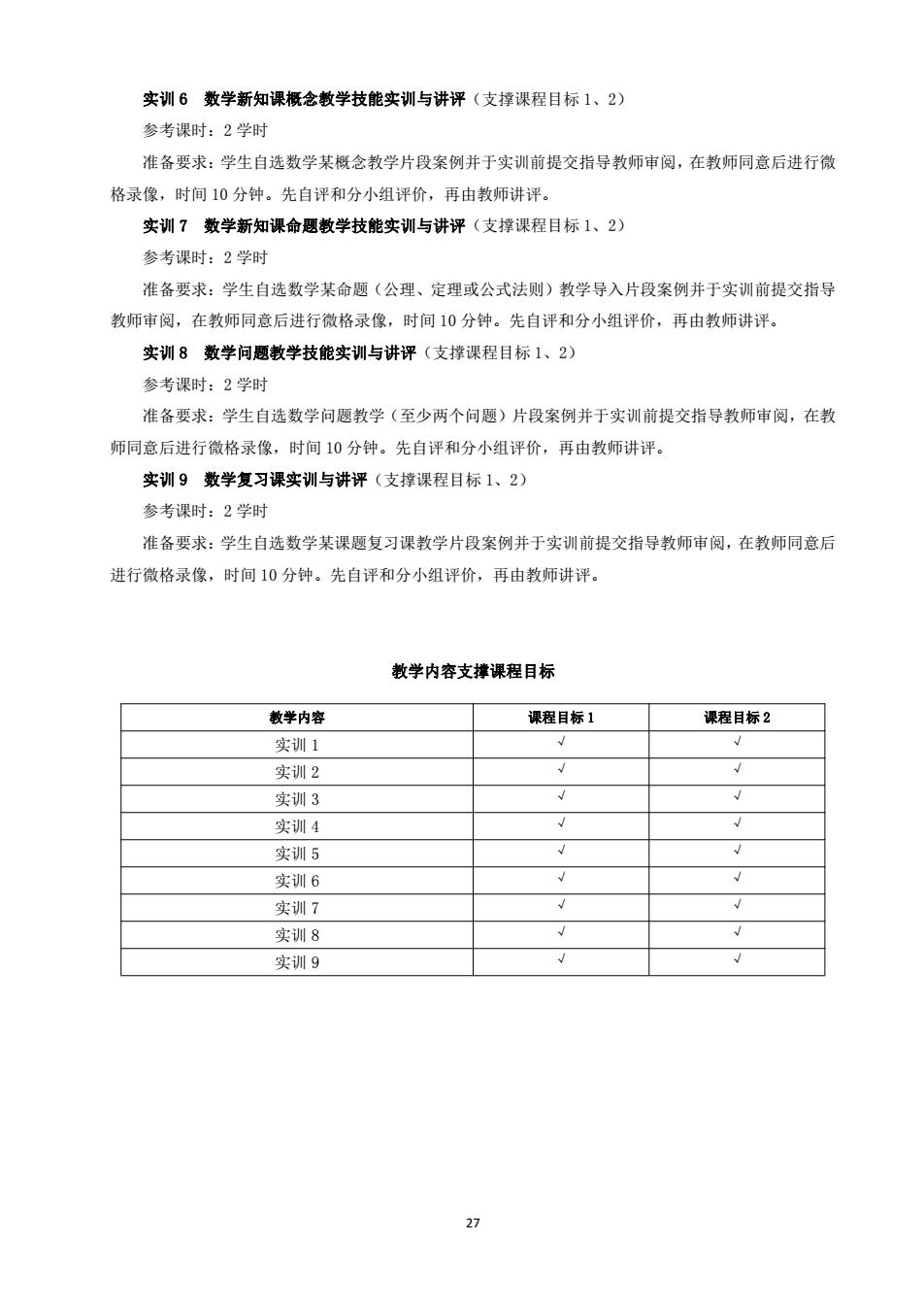

四、学时分配与教学方法 章节名称 实贱学时 教学方式 备注 实训1语言技能训练 讲授、实践、指导 实训2数学教学导入与结束技能 讲报、实践、指导 实训3数学教学讲解与提问技能 讲授、实我、指导 实训4数学教学板书和演示技能 1 讲授、实践、指导 实训5数学教学组织技能 讲授、实践、指导 实训6数学新知课概念教学技能实训与讲评 讲授、实践、指导 实训7数学新知课命题教学技能实训与讲评 讲授、实践、指导 实训8数学问题教学技能实训与讲评 排授、实践、指导 实训9数学复习课实训与讲评 讲授、实践、指导 合计 五、考核方法与成绩评价标准 考核目标:基本教学技能与调控教学的技能 考核方法:口考试考查 考核评价: 考查(出勤率+教学及训练的效果、态度、教学设计(书面或电子版)、教学反思(书面或电子版) 考核评价标准 考核环节 过程性考核(100%) 考核项目 课堂情况(10%) 教学设计(30) 模拟讲课(50%) 教学反思(10% 合计 考核方式 出勤 作业 实践 视频 考核占比 10% 30% 50% 10% 100% 根据课程 :2.作业 说明 据课程在专业教学中的地位自行确定。 六、推荐教材与参考资料 1,推荐教材 [1]程丽萍,彭友花主编,数学教学知识与实践能力(第一版),哈尔滨工业大学出版社,2018: [2]周锦铭主编,数学教学基本技能训练,杭州大学出版社,1998。 2.参考文献 [1]叶立军,王勇强,曹建军主编,中学数学教学技能案例精选,科学出版社,2019: [2]钟启泉主编,数学学科知识与教学能力,华东师范大学出版社,2013。 执笔人:纪利霞审稿人:李录苹

28 四、学时分配与教学方法 章节名称 实践学时 教学方式 备注 实训 1 语言技能训练 1 讲授、实践、指导 实训 2 数学教学导入与结束技能 2 讲授、实践、指导 实训 3 数学教学讲解与提问技能 2 讲授、实践、指导 实训 4 数学教学板书和演示技能 1 讲授、实践、指导 实训 5 数学教学组织技能 2 讲授、实践、指导 实训 6 数学新知课概念教学技能实训与讲评 2 讲授、实践、指导 实训 7 数学新知课命题教学技能实训与讲评 2 讲授、实践、指导 实训 8 数学问题教学技能实训与讲评 2 讲授、实践、指导 实训 9 数学复习课实训与讲评 2 讲授、实践、指导 合计 16 五、考核方法与成绩评价标准 考核目标:基本教学技能与调控教学的技能 考核方法:□考试 考查 考核评价: 考查(出勤率+教学及训练的效果、态度、教学设计(书面或电子版)、教学反思(书面或电子版) 考核评价标准 考核环节 过程性考核(100%) 考核项目 课堂情况(10%) 教学设计(30%) 模拟讲课(50%) 教学反思(10%) 合计 考核方式 出勤 作业 实践 视频 考核占比 10% 30% 50% 10% 100% 说明 1.根据课程地位、目标,可自行调整过程性考核中的考核项目及其考核内容;2.作业部分由个人和 团队提交两部分构成,要求团队(每行政班不少于 6 个)部分以电子版形式提交;3.考核占比应根 据课程在专业教学中的地位自行确定。 六、推荐教材与参考资料 1.推荐教材 [1] 程丽萍,彭友花主编,数学教学知识与实践能力(第一版),哈尔滨工业大学出版社,2018; [2] 周锦铭主编,数学教学基本技能训练,杭州大学出版社,1998。 2.参考文献 [1] 叶立军,王勇强,曹建军主编,中学数学教学技能案例精选,科学出版社,2019; [2] 钟启泉主编,数学学科知识与教学能力,华东师范大学出版社,2013。 执笔人:纪利霞 审稿人:李录苹

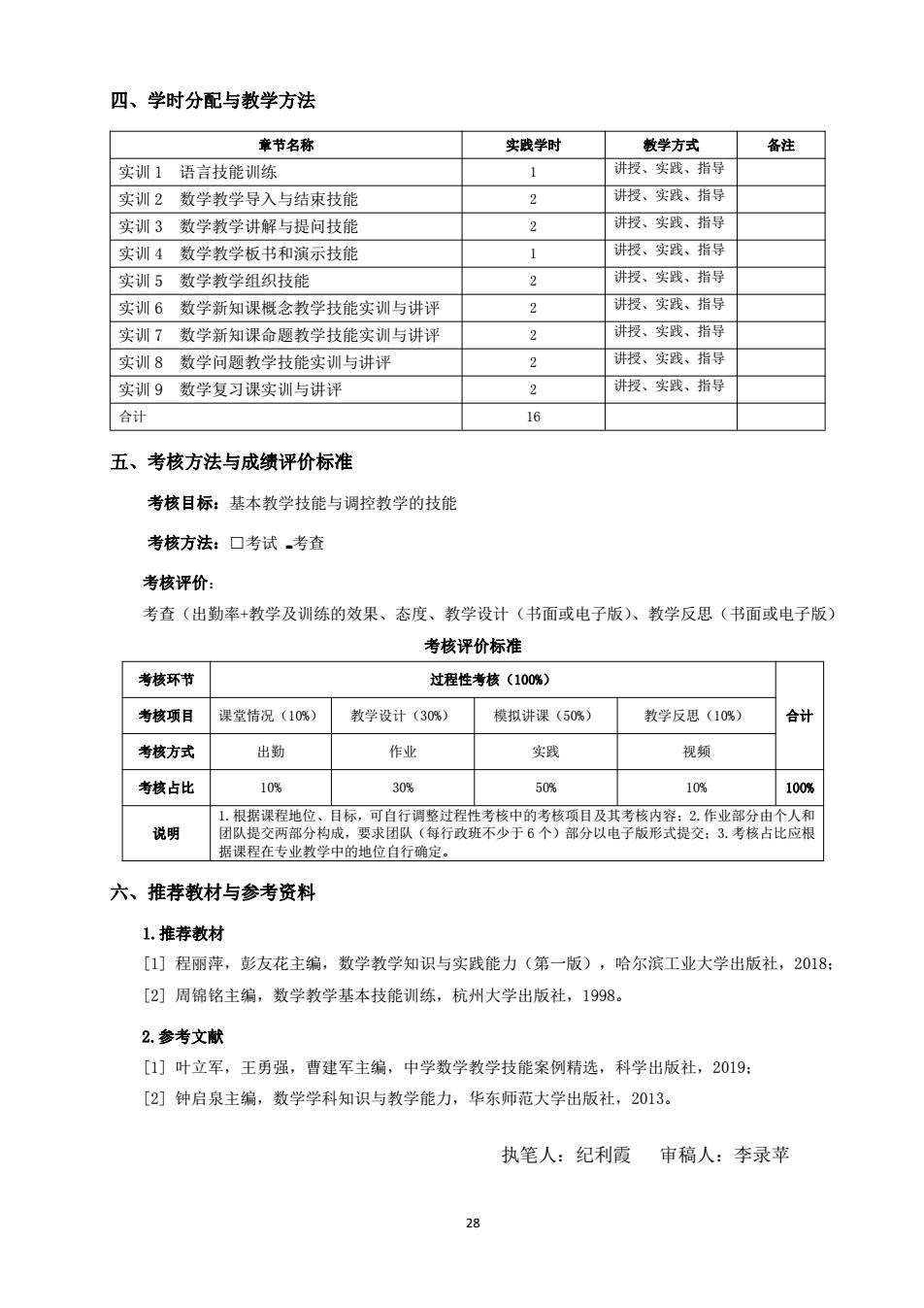

《大学物理教程》课程大纲 课程编码:1901202109 课程名称:大学物理 英文名称:College Physics 课程类型:口通识教育课程学科基础教育课程口专业教育课程 课程性质:必修口方向口选修 总学时数:64学时(授课64学时) 总学分数:4学分 先修课程:高等数学 适用专业:数学与应用数学本科生 开课学期:第三学期 开课学院/部(室/所/其他):物理与电子科学学院 一、课程地位与作用 本课程在高等院校数学专业的教学计划中一门重要的必修基础理论课程,是培养学生具备基本的科 学素质的重要课程之一。该课程所涉及的科学思想和方法,在自然科学、工程技术、经济与社会科学等 领域中具有广泛的应用,也是培养二十一世纪具有创新意识和创新性人才所必须的基本素质。通过本课 程的学习,要求学生初步具备以下能力:1能独立阅读相当于大学物理水平的教材、参考书和文献资料, 并能理解其主要内容和写出条例较清晰的笔记、小结或读书心得。2.了解各种理想物理模型并能够根据 物理概念,问题的性质和需要,抓住主要因素,对所研究的对象进行合理简化。3.能够运用物理学的理 论、观点和方法以及高等数学相关知识,分析、研究、计算或估计一般难度的物理问题,并能根据单位、 数量和己知典型结果的比较,判断结果的合理性。4培养学生的探索、创新精神和科学思维能力,努力 实现学生知识、能力、素质的协调发展,在传授知识的同时着重培养能力为后续课的学习和专业训练提 供必要的准备。 大学物理是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用和转化规律的学科,是其它自然科学 和工程技术的基础。它的研究对象是形形色色的物质及其运动和运动所遵循的物理规律。它是中学物理 和大学后续课程的分工和衔接,其中经典物理是后续课程和能力素质培养所涉及的主要知识内容,且在 其中又渗透了近代、现代物理知识的观点、概念及方法,在介绍知识的同时也注重了科学建模思想、物 理发展史、科学创新精神的渗透。 通过学习大学物理课程能对物质最普通、最基本的运动形式和规律有比较全面而系统的认识,掌握 29

29 《大学物理教程》课程大纲 课程编码:1901202109 课程名称:大学物理 英文名称:College Physics 课程类型:□通识教育课程 学科基础教育课程 □专业教育课程 课程性质:必修 □方向 □选修 总学时数:64 学时(授课 64 学时) 总学分数:4 学分 先修课程:高等数学 适用专业:数学与应用数学本科生 开课学期:第三学期 开课学院/部(室/所/其他):物理与电子科学学院 一、课程地位与作用 本课程在高等院校数学专业的教学计划中一门重要的必修基础理论课程,是培养学生具备基本的科 学素质的重要课程之一。该课程所涉及的科学思想和方法,在自然科学、工程技术、经济与社会科学等 领域中具有广泛的应用,也是培养二十一世纪具有创新意识和创新性人才所必须的基本素质。通过本课 程的学习,要求学生初步具备以下能力:1.能独立阅读相当于大学物理水平的教材、参考书和文献资料, 并能理解其主要内容和写出条例较清晰的笔记、小结或读书心得。2.了解各种理想物理模型并能够根据 物理概念,问题的性质和需要,抓住主要因素,对所研究的对象进行合理简化。3.能够运用物理学的理 论、观点和方法以及高等数学相关知识,分析、研究、计算或估计一般难度的物理问题,并能根据单位、 数量和已知典型结果的比较,判断结果的合理性。4.培养学生的探索、创新精神和科学思维能力,努力 实现学生知识、能力、素质的协调发展,在传授知识的同时着重培养能力为后续课的学习和专业训练提 供必要的准备。 大学物理是研究物质的基本结构、基本运动形式、相互作用和转化规律的学科,是其它自然科学 和工程技术的基础。它的研究对象是形形色色的物质及其运动和运动所遵循的物理规律。它是中学物理 和大学后续课程的分工和衔接,其中经典物理是后续课程和能力素质培养所涉及的主要知识内容,且在 其中又渗透了近代、现代物理知识的观点、概念及方法,在介绍知识的同时也注重了科学建模思想、物 理发展史、科学创新精神的渗透。 通过学习大学物理课程能对物质最普通、最基本的运动形式和规律有比较全面而系统的认识,掌握

物理学中的基本概念、基本原理以及研究问题的方法,同时通过在科研试验能力、计算能力、创新思维 以及探索精神等方面的严格训练,培养分析问题和解决问题的能力,提高科学素质,努力实现知识、能 力、素质的协调发展,探素未知人类的天性。人类正是在不断探索自然世界的过程中形成和发展的大学 物理,从而得以修正和完善与我门赖以生存地球的联系,使人类能在一个与自然更加和谐美好的关系中 生存。由于高等院校肩负着培养我国各类高级工程技术专门人才的重任,要使我们培养的工程技术人 员,能在飞速发展的科学技术面前有所创新、有所前进,对人类作出比较大的贡献。就必须加强基础理 论特别是大学物理的学习。 二、课程目标 通过对本课程的学习,是学生熟悉和掌握现代物理学的基本概念、基本理论、基本知识和基本技能, 了解物理学的发展现状,学会从宏观和微观的不同角度,认识世界并掌握其相关的规律,为学习后续的 数学方向的课程打下必要的基础。通过对本课程的教学可以实现下列目标: 1.知识目标 1.1掌握力学、相对论的基本原理、基本思想、基本方法: 12掌握静电场、恒定磁场、电磁感应、电磁场理论的基本理论: 13会运用物理学的理论、观点和方法以及矢量、微积分等教学工具,分析、研究、计算或估 计一般难度的物理问题,并能根据单位、数量和已知典型结果的比较,判断结果的合理性: 14了解目前世界物理学的发展前沿,了解物理理论和技术在数学与统计领域中的最新应用。 2.能力目标 2.1通过对大学物理的学习,培养学生对科学工作的严肃态度、严密的工作方法、实事求是的 工作作风和团结协作精神,并客观地对一切事物进行观察、比较、分析和综合,从而解决 实际问题: 22通过对大学物理的学习,培养学生的设计能力、创新能力和创新意识,满足培养“高素质 的应用型人才”的需要: 2.3能独立阅读相当于大学物理水平的教材、参考书和文献资料,并能理解其主要内容和写出 条例较清晰的笔记、小结或读书心得。 3.素质目标 3.1在教学实施过程中,注意引导学生领悟社会职责,认识国家利益和个人利益,培养淡泊名 利,甘于献身,追求科学真理的高尚道德情操: 32在教学过程中,适时穿插物理学发展史,通过牛顿、法拉第等科学家的研究历程,培养学 生不畏艰难、热爱科学的态度。通过叙述量子力学的诞生过程,培养学生敢于创新的精神。 通过完整的教学活动,使学生了解人类有浅入深,尊重实验结果,有片面到全部的认识自 然的发展历程

30 物理学中的基本概念、基本原理以及研究问题的方法,同时通过在科研试验能力、计算能力、创新思维 以及探索精神等方面的严格训练,培养分析问题和解决问题的能力,提高科学素质,努力实现知识、能 力、素质的协调发展,探索未知人类的天性。人类正是在不断探索自然世界的过程中形成和发展的大学 物理,从而得以修正和完善与我门赖以生存地球的联系,使人类能在一个与自然更加和谐美好的关系中 生存。 由于高等院校肩负着培养我国各类高级工程技术专门人才的重任,要使我们培养的工程技术人 员,能在飞速发展的科学技术面前有所创新、有所前进,对人类作出比较大的贡献。就必须加强基础理 论特别是大学物理的学习。 二、课程目标 通过对本课程的学习,是学生熟悉和掌握现代物理学的基本概念、基本理论、基本知识和基本技能, 了解物理学的发展现状,学会从宏观和微观的不同角度,认识世界并掌握其相关的规律,为学习后续的 数学方向的课程打下必要的基础。通过对本课程的教学可以实现下列目标: 1. 知识目标 1.1 掌握力学、相对论的基本原理、基本思想、基本方法; 1.2 掌握静电场、恒定磁场、电磁感应、电磁场理论的基本理论; 1.3 会运用物理学的理论、观点和方法以及矢量、微积分等教学工具,分析、研究、计算或估 计一般难度的物理问题,并能根据单位、数量和已知典型结果的比较,判断结果的合理性; 1.4 了解目前世界物理学的发展前沿,了解物理理论和技术在数学与统计领域中的最新应用。 2. 能力目标 2.1 通过对大学物理的学习,培养学生对科学工作的严肃态度、严密的工作方法、实事求是的 工作作风和团结协作精神,并客观地对一切事物进行观察、比较、分析和综合,从而解决 实际问题; 2.2 通过对大学物理的学习,培养学生的设计能力、创新能力和创新意识,满足培养“高素质 的应用型人才”的需要; 2.3 能独立阅读相当于大学物理水平的教材、参考书和文献资料,并能理解其主要内容和写出 条例较清晰的笔记、小结或读书心得。 3. 素质目标 3.1 在教学实施过程中,注意引导学生领悟社会职责,认识国家利益和个人利益,培养淡泊名 利,甘于献身,追求科学真理的高尚道德情操; 3.2 在教学过程中,适时穿插物理学发展史,通过牛顿、法拉第等科学家的研究历程,培养学 生不畏艰难、热爱科学的态度。通过叙述量子力学的诞生过程,培养学生敢于创新的精神。 通过完整的教学活动,使学生了解人类有浅入深,尊重实验结果,有片面到全部的认识自 然的发展历程