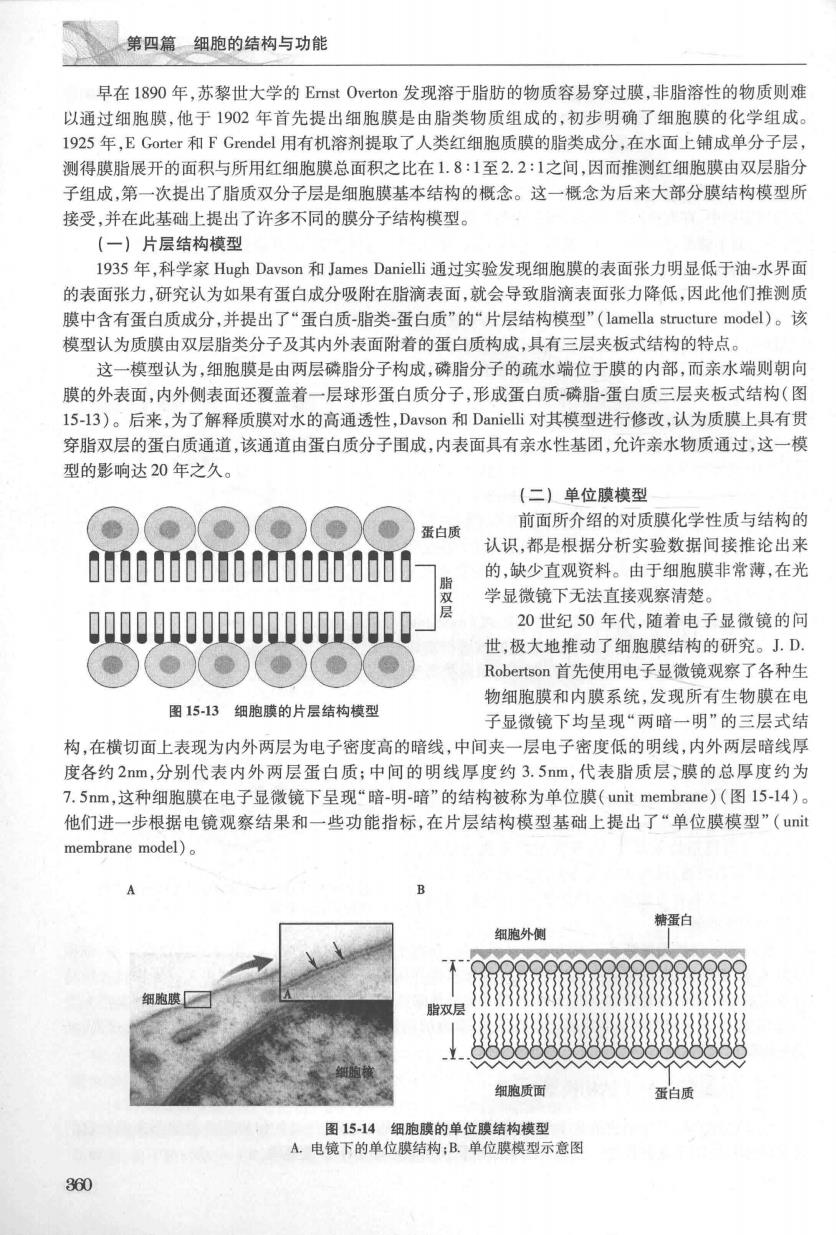

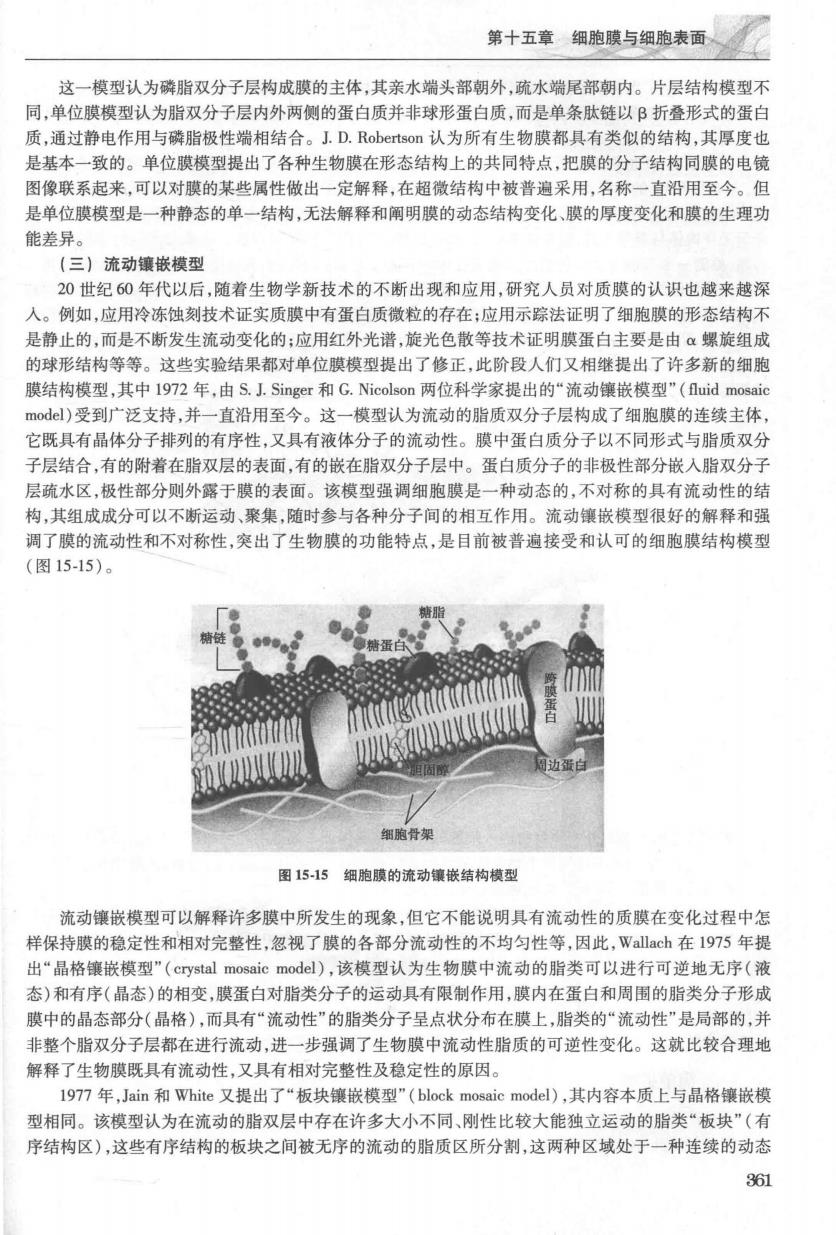

第四篇细胞的结构与功能 早在1890年,苏黎出大学的Ernst Overton发现溶于脂肪的物质容易穿时膜,非脂溶性的物质则组 以通过细胞膜,他于1902年首先提出细胞膜是由脂类物质组成的,初步明确了细胞膜的化学组成 1925年,E Gorter和F Grendel用有机溶剂提取了人类红细胞质膜的脂类成分,在水面上铺成单分子层 测得膜脂展开的面积与所用红细胞膜总面积之比在1.8:1至2.2:1之间,因而推测红细胞膜由双层脂分 子组成,第一次提出了脂质双分子层是细胞膜基本结构的概念。这一概念为后来大部分膜结构模型所 接受,并在此基础上提出了许多不同的膜分子结构模型。 (一)片层结构模型 1935年,科学家Hugh Davson和James Danielli通过实验发现细胞膜的表面张力明显低于油-水界面 的表面张力,研究认为如果有蛋白成分吸附在脂滴表面,就会导致脂滴表面张力降低,因此他们推测质 膜中含有蛋白质成分,并提出了“蛋白质脂类-蛋白质"的“片层结构模型”(lamella structure model)。该 模型认为质膜由双层脂类分子及其内外表面附着的蛋白质构成,具有三层夹板式结构的特点。 这一模型认为,细胞膜是由两层磷脂分子构成,磷脂分子的疏水端位于膜的内部,而亲水端则朝向 膜的外表面,内外侧表面还覆盖着一层球形蛋白质分子,形成蛋白质磷脂蛋白质三层夹板式结构(图 15-13)。后来,为了解释质膜对水的高通透性,Davson和Danielli对其模型进行修改,认为质膜上具有贯 穿脂双层的蛋白质通道,该通道由蛋白质分子围成,内表面具有亲水性基团,允许亲水物质通过,这一模 型的影响达20年之久。 (二)单位膜模型 ●●●(●(●● 蛋白质 前面所介绍的对质膜化学性质与结构的 认识,都是根据分析实验数据间接推论出来 00000000000000006000- 的,缺少直观资料 由于细胞膜非常薄,在光 学显微镜下无法直接观察清楚。 0四00000四0m000 20世纪50年代.随若由子显微培的问 世,极大地推动了细胞膜结构的研究。J.D ●)●人●)(●●人● Robertson首先使用电子显微镜观察了各种生 物细胞膜和内膜系统,发现所有生物膜在电 图15-13细胞膜的片层结构模型 子显微镜下均呈现“两暗一明”的三层式场 构,在横切面上表现为内外两层为电子密度高的暗线,中间夹一层电子密度低的明线,内外两层暗线厚 度各约2mm,分别代表内外两层蛋白质;中间的明线厚度约3.5nm,代表脂质层,膜的总厚度约为 7.5nm,这种细胞膜在电子显微镜下呈现“暗-明-暗”的结构被称为单位膜(unit membrane)(图15-l4)。 他们进一步根据电镜观察结果和一些功能指标,在片层结构模型基础上提出了“单位膜模型”(u membrane model) A 细胞外侧 蚕白 细胞质面 蛋白质 360

第十五地与经来西 这一模型认为磷脂双分子层构成膜的主体,其亲水端头部朝外,疏水端尾部朝内。片层结构模型不 同,单位膜模型认为脂双分子层内外两侧的蛋白质并非球形蛋白质,而是单条肽链以B折叠形式的蛋白 质,通过静电作用与磷脂极性端相结合。J.D.Robertson认为所有生物膜都具有类似的结构,其厚度也 是基本一致的。单位膜模型提出了各种生物膜在形态结构上的共同特点,把膜的分子结构同膜的电镜 图像联系起来,可以对膜的某些属性做出一定解释,在超微结构中被普遍采用,名称一直沿用至今。但 是单位膜模型是一种静态的单一结构,无肤解释和阐明膜的动态结构变化、膜的厚度变化和膜的生理功 能差异。 (三)流动镶嵌模型 20世纪60年代以后,随着生物学新技术的不断出现和应用,研究人员对质膜的认识也越来越深 入。例如,应用冷冻蚀刻技术证实质膜中有蛋白质微粒的存在:应用示踪法证明了细胞膜的形态结构不 是静止的,而是不断发生流动变化的:应用红外光醬,?光色散等技术证明膜蛋白主要是由a螺旋组成 的球形结构等等。这些实验结果都对单位膜模型提出了修正,此阶段人们又相继提出了许多新的细胞 膜结构模型,其中1972年,由S.J.Singer和G.Nicolson两位科学家提出的“流动镶嵌模型"(fluid mosaie modl)受到广泛支持,并一直沿用至今。这一模型认为流动的脂质双分子层构成了细胞膜的连续主体, 它既具有晶体分子排列的有序性,又具有液体分子的流动性。膜中蛋白质分子以不同形式与脂质双分 子层结合,有的附着在脂双层的表面,有的嵌在脂双分子层中。蛋白质分子的非极性部分嵌入脂双分子 层疏水区,极性部分则外露于膜的表面。该模型强调细胞膜是一种动态的,不对称的具有流动性的 构,其组成成分可以不断运动、聚集,随时参与各种分子间的相互作用。流动镶嵌模型很好的解释和强 调了膜的流动性和不对称性,突出了生物膜的功能特点,是目前被普遍接受和认可的细胞膜结构模型 (图15-15)。 细胞骨架 图1515细胞腊的流动镶嵌结构模型 流动镶嵌模型可以解释许多膜中所发生的现象,但它不能说明具有流动性的质膜在变化过程中怎 样保持膜的稳定性和相对完整性,忽视了膜的各部分流动性的不均匀性等,因此,Wallach在1975年提 出“晶格镶嵌模型”(crystal mosaic model),该模型认为生物膜中流动的脂类可以进行可逆地无序(液 态)和有序(晶态)的相变,膜蛋白对脂类分子的运动具有限制作用,膜内在蛋白和周围的脂类分子形成 膜中的晶态部分(晶格),而具有“流动性”的脂类分子呈点状分布在膜上,脂类的“流动性”是局部的,并 非整个脂双分子层都在进行流动,进一步强调了生物膜中流动性脂质的可逆性变化。这就比较合理地 解释了生物膜既具有流动性,又具有相对完整性及稳定性的原因。 1g77年.Jain和hite又提出了“板块镶:模型”(block mosaic model),其内容本质上与晶格镶:横 型相同。该模型认为在流动的脂双层中存在许多大小不同、刚性比较大能独立运动的脂类“板块”(有 序结构区),这些有序结构的板块之间被无序的流动的脂质区所分割,这两种区域处于一种连续的动态 361

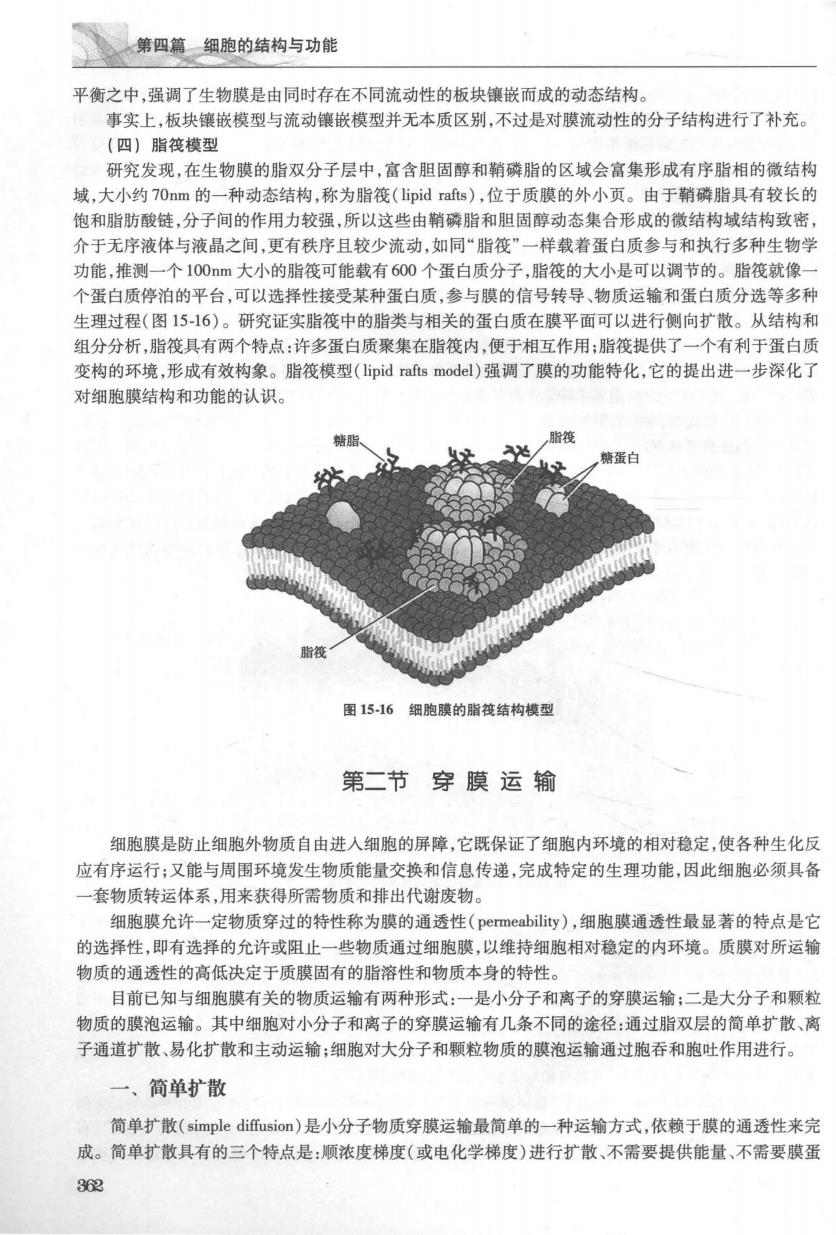

第四篇细胞的结构与功能 平衡之中,强调了生物膜是由同时存在不同流动性的板块镶嵌而成的动态结构。 事实上,板块镶嵌模型与流动镶嵌模型并无本质区别,不过是对膜流动性的分子结构进行了补充 四】脂筏模型 研究发现,在生物膜的脂双分子层中,富含胆固醇和鞘磷脂的区域会富集形成有序脂相的微结构 域,大小约70nm的一种动态结构,称为脂筏((lipid rafts),位于质膜的外小页。由于鞘磷脂具有较长的 饱和脂防酸链,分子间的作用力较强,所以这些由鞘磷脂和胆固醇动态集合形成的微结构域结构致密 介于无序液体与液晶之间,更有秩序且较少流动,如同“脂筏”一样载着蛋白质参与和执行多种生物学 功能,推测一个100m大小的脂筏可能载有600个蛋白质分子,脂筏的大小是可以调节的。脂筏就像 个蛋白质停泊的平台,可以选择性接受某种蛋白质,参与膜的信号转导、物质运输和蛋白质分选等多种 生理过程(图15-16)。研究证实脂筏中的脂类与相关的蛋白质在膜平面可以进行侧向扩散。从结构 组分分析,脂筏具有两个特点:许多蛋白质聚集在脂筏内,便于相互作用:脂筏提供了一个有利于蛋白质 变构的环境,形成有效构象。脂筏模型(lipid model)强调了膜的功能特化,它的提出进一步深化 对细胞膜结构和功能的认识 脂筏 图1516细胞膜的脂筏结构模型 第二节穿膜运输 细胞膜是防止细胞外物质自由进人细胞的屏障,它既保证了细胞内环境的相对稳定,使各种生化反 应有序运行:又能与周围环境发生物质能量交换和信息传递,完成特定的生理功能,因此细胞必须具备 套物质转运体系,用来获得所需物质和排出代谢废物。 细胞膜允许一定物质穿过的特性称为膜的通透性(permeability),细胞膜通透性最显著的特点是它 的选择性,即有选择的允许或阻止一些物质通过细胞膜,以维持细胞相对稳定的内环境。质膜对所运输 物质的通透性的高低决定于质膜固有的脂溶性和物质本身的特性。 目前已知与细胞膜有关的物质运输有两种形式,一是小分子和离子的穿膜运输:一是大分子和颗特 物质的膜泡运输。其中细胞对小分子和离子的穿膜运输有儿条不同的途径:通过脂双层的简单扩散、离 子通道扩散、易化扩散和主动运输:细胞对大分子和颗粒物质的膜泡运输通过胞吞和胞吐作用进行。 一、简单扩散 简单扩散(simple dif usion)是小分子物质穿膜运输最简单的一种运输方式,依赖于膜的通透性来完 成。简单扩散具有的三个特点是:顺浓度梯度(或电化学梯度)进行扩散、不需要提供能量、不需要膜蛋 362