致 谢 在本书的写作过程中,我受惠于许多人的帮助。首先,我要感谢我的 博士论文指导教授们,是他们引导我度过了博士论文写作的困难过程,特 别是杰克·斯奈德教授,是他启发我从事关于春秋战国与近代早期欧洲 的比较研究。在研究的最初阶段,大多数教授认为我的选题近于疯狂,做 一篇比较两个文明的博士论文是不可能的,因为此前无人关心中国的春 秋战国时代,他们也以为我一定没有足够的文献作研究之用。汉学家们 继面认为,任何关于1949年前中国的研究都应该归于历史系面不是政治 学系。每当我感到沮丧之时,杰克总是坚定地支持我。没有他的引导,这 本书是不可能完成的。在杰克启发我分析春秋战国时代的均势问题的同 时,艾拉·卡兹纳尔逊激发了我对国家-一社会关系间题的兴趣。他在 1996年春季学期开设的名为“国家”的研究生讨论课至今令我怀念不已。 此外,我还要感谢白思鼎的指导。·他把自己的学术声誉“押”在我的研究 之上,并时时提醒我中国问题专家们的期望。就这种精神面言,黎安友 (Andrew Nathan)同样激励我正视汉学家们对中国政治的不同假定。 我的学术思想还要湖源至查尔斯·蒂利、罗伯特·杰维斯(Robert Jervis)和乔恩·埃尔斯特(Jon Elster)。蒂利关于国家形成的理论构成了 本书的骨架。蒂利不仅在其学术领域是一位大师,而且也是研究生们的 良师。他与我的正式导师一样深入面直接地引导我的搏士论文写作。他 经常与我分享他的研究手稿,并迅速地(甚至短至一夜之隔)对我的草稿 给出评阅意见。另外,我大量借鉴罗伯特·杰维斯的系统理论,乔恩·埃 X置

■战争与国家形成:春秋战国与近代早期欧洲之比较 尔斯特的理性选择理论和朱利安·弗兰克林(Julian Franklin)对古典和 现代政治理论的阐释。乔恩·埃尔斯特也深刻地影响了我的思考和写作 风格。像他这样的资深教授竞然会花费两个小时来向我(当时是研究生 二年级)解释我的课程论文为什么前后不一致,这真是一种既令人尴尬又 促人进步的经历。这本书将我在哥伦比亚大学学到的国际关系、比较政 治和政治理论糅合在一起。 我在哈佛大学约翰·奥林战路研究所(John M.Olin Institute for Strategic Studies)(2000-2001年)和斯坦福大学国际安全与合作中心 (Center for International Security and Cooperation)(2001-2002) 短期访学经历使我对这两家机构留有美好印象。我在早期研究阶段还得 到了哈里·弗兰克·古根海姆基金会(Harry Frank Guggenheim Foun- dation)和世界政治研究所(Institute for the Study of World Politics))提供 的资助。需要感谢的还有以下这些在大学和学术机构中的同僚:菲奥 娜·亚当森(Fiona Adamson),罗伯特·阿特(Robert Art),贝尔·勃劳 默勒(Bear Braumoeller),拉尔斯-埃里克·塞德曼(Lars-Erik Ceder- man),柯庆生(Thomas Christensen),查尔斯·科根(Charles Cogan),林 恩·艾登(Lynn Eden),泰勒·弗拉维尔(Taylor Fravel),斯塔西·戈达 德(Stacey Goddard),江忆恩(lain Johnston),安德鲁·基德(Andrew Kydd),格雷戈里·米特罗维奇(Gregory Mitrovitch),亚历克斯·蒙哥马 利(Alex Montgomery),丹尼尔·内克森(Daniel Nexon),斯蒂芬·罗森 (Stephen Rosen),斯科特·萨根(Scott Sagan),马克·希茨(Mark She- etz),莫尼卡·托夫特(Monica Toft).,本杰明·瓦伦蒂诺(Benjamin Val- entino),埃里克·弗腾(Erik Voeten)。另外,在本书进入最后的写作阶 段时,感谢斯科特·梅因沃林(Scott Mainwaring)为我在圣母大学海伦· 凯洛格国际研究所(Helen Kellogg Institute for International Studies at the University of Notre Dame)提供了一个“家"。 我还要感谢以下同事。首先是达特茅斯学院“国际体系的等级与均 衡”工作坊的参加者,包括威廉·沃尔弗斯(William Wohlforth)、威廉· 布伦纳(William Brenner)、丹尼尔·德德尼(Daniel Deudney)、阿瑟·埃 克斯坦(Arthur Eckstein)、戴维·姜(David Kang)、斯图尔特·考夫受 蘭

致湖 (Stuart Kaufman)、理查德·利特尔(Richard Little)、查尔斯·琼斯 (Charles Jones).,感谢他们对本书草稿提出的建议。其次是在各类学术 会议上对本书草稿从各个角度提出批评的人士,需要特别指出的有加 里·巴斯(Gary Bass)、丹尼尔·尔(Daniel Bell)、陈祖为(Joseph Chan)、克劳迪奥·乔菲-里维拉(Claudio Cioffi-Revilla)、迈克尔·弗里 曼(Michael Freeman)、罗伯特·古T(Robert Goodin)、约翰·伊肯伯里 (John Ikenberry)、莱昂内尔·简森(Lionel Jensen)、爱德华·科洛德齐耶 (Edward Kolodziej),杰克·利维(Jack Levy)、马克·普拉特(Marc Plat- ter)、塞缪尔·波平(Samuel Popkin)、悉尼·里腾伯格(Sidney Ritten- berg)、理查德·罗斯克兰斯(Richard Rosecrance)、铍得·拉特兰(Peter Rutland)、理查德·斯奈德(Richard Snyder)、哈里森·瓦格纳(arrison Wagner)、于兴中、赵鼎新。另外,我在1997年9月和11月曾分别到台北 和北京作研究旅行,感谢“中央研究院”的张伟仁和北京大学的朱锋所尽 的地主之谊。 本书是一本联结政治科学和历史学的著作。作为作者,我十分感谢 曾向我提供帮助的历史学家。政治学者,特别是现实主义学者总是遭到 滥用历史的指责。出于这个原因,我特别谨记不要曲解历史,特别是中国 历史。在写作过程中,苏基朗(So Kee-long)就历史资料问题给我提供了 不少非正式建议。陆葳仪(Mark Lewis)和王国斌(R.Bin Wong)对我的 博土论文提出了宝贵的评论意见。苏炀悟(Ralph Sawyer)和道格拉斯· 亨德森(Douglas Henderson)审阅了修改后的草稿。白牧之(Bruce Brooks)不但对第二章的草稿给子细致的批评,面且还回答了我的无数关 于春秋战国时代的各类问题。我还受惠于“战国工作组”和“中国/希腊讨 论会”成员的各类观点,在此特别对以下人士谨致谢意:安靖如(Stephen Angle),白幕堂(Thomas Bartlett),克里斯托弗·贝克威思(Christopher Beckwith),白妙子(Taeko Brooks),周佳荣(Chow Kai-wing),史蒂夫· 法默(Steve Farmer),金鹏程(Paul Goldin),安德鲁·赫克斯利(Andrew Huxley),黎惠伦(Whalen Lai),梅维恒(Victor Mair),约翰·梅杰(John Major),尤锐(Yuri Pines).,罗慕士(Moss Roberts),斯蒂文·塞奇(Steven Sage),戴维·沙伯格(David Schaberg),拉斐尔·西利(Raphael Sealey), 服

■战争倒家形成:春秋战国与近代早期欧洲之比较 亚当·史密斯(Adam Smith)。由于中国历史文献常有相互矛盾之处,所 以我并未完全遵循上述历史学家们的建议。例如,白牧之严厉地指出,除 《春秋》外,中国的经典历史文献还有后人再加工的成分在内,因此不能按 其表面价值来使用。我同意历史文献无法避免涉及政治斗争,但如果是 这样的话,我怀疑他确立春秋战国时代历史真相的艰苦努力意义何在。 即便在当代,我们也很难在对立的观点中确立真相,各种真相委员会和战 犯法庭的艰苦工作就可证明这一点。 由于本书潜在地挑战了主流政治学理论和关于两个文明的经验常 识,所以我花费了大量精力来磨砺观点和确证史实。我要特别感谢剑桥 大学出版社同我预签了合同(advance contract),以及几位编辑的耐心和 协助。最令我感激不尽的是我的丈夫戴大为(Michael Davis)。作为一名 比较宪法学、国际法学和人权问题教授,他起初说服我进入研究生院学 习,然后又鼓励我在研究中“循心而行”,而毋需计较市场需求。虽然许多 人认为我的选题相当于“死亡之吻”,但大为坚定地给予了我精神上和经 济上的支持。在写作本书的过程中,他还经常得在晚餐桌上耐着性子与 我讨论各种沉闷难懂的课题(比知关于孟子和胡格诺教派的比较)。本书 中他的“影子”无处不在。另外,我还要感谢我的母亲,尽管她对我的学术 工作一无所知,但我做什么都会得到她的支持。最后,我对女儿味闲亏欠 良多,她失去了许多与母嬉戏的亲子时间。 X双

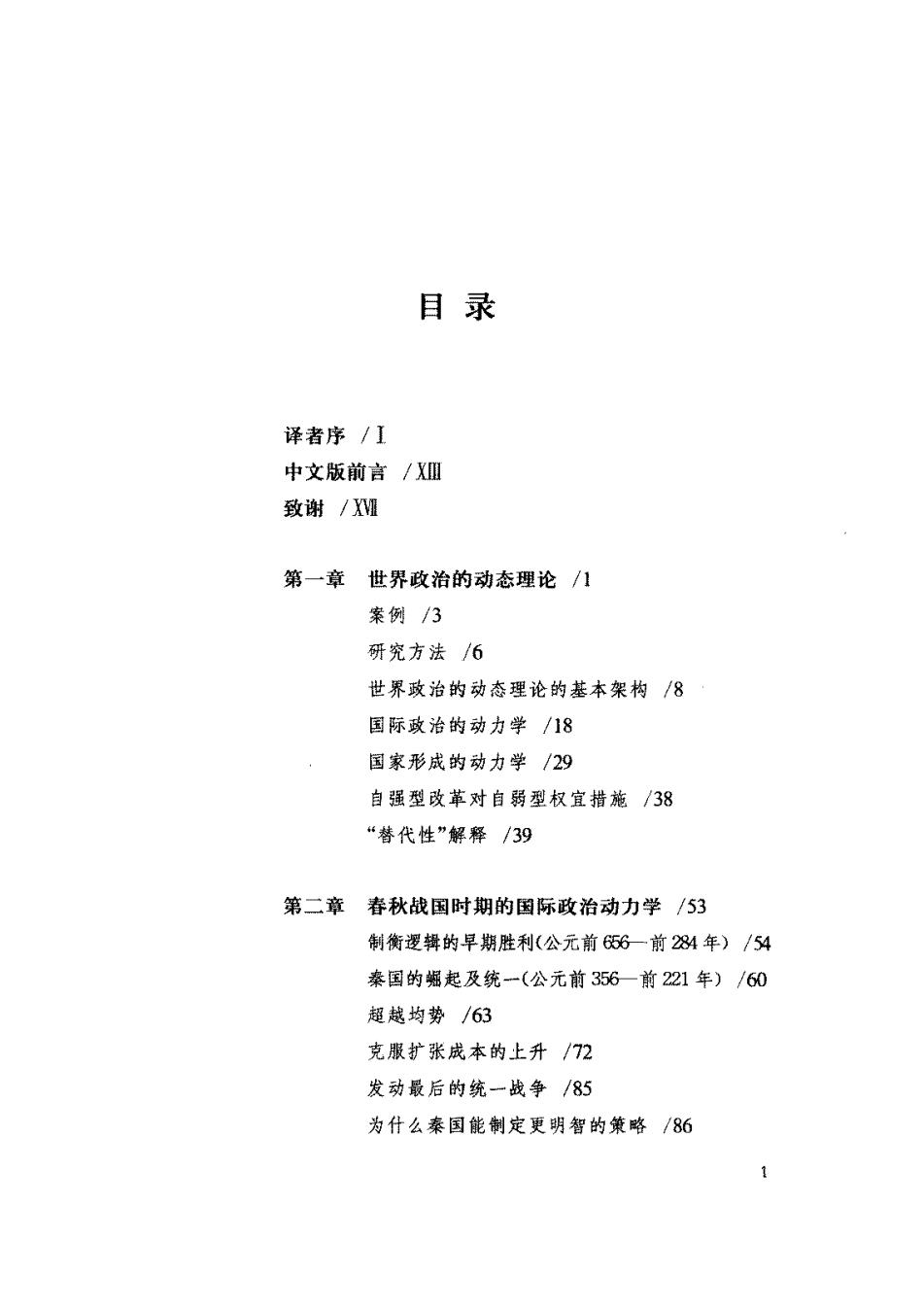

目录 译者序/ 中文版前言/XⅢ 致谢/X曜 第一章 世界政治的动态理论/1 案例/3 研究方法/6 世界政治的动态理论的基本架构/8 国际政治的动力学/18 国家形成的动力学/29 自强型改革对自弱型权宜措施/38 “替代性”解释/39 第二章 春秋战国时期的国际改治动力学/53 制衡逻辑的早期胜利(公元前656一前284年)/54 秦国的蝙起及统-(公元前356一前221年)/60 超越均势/63 克服扩张成本的上升/72 发动最后的统一战争/85 为什么秦国能制定更明智的策略/86 1