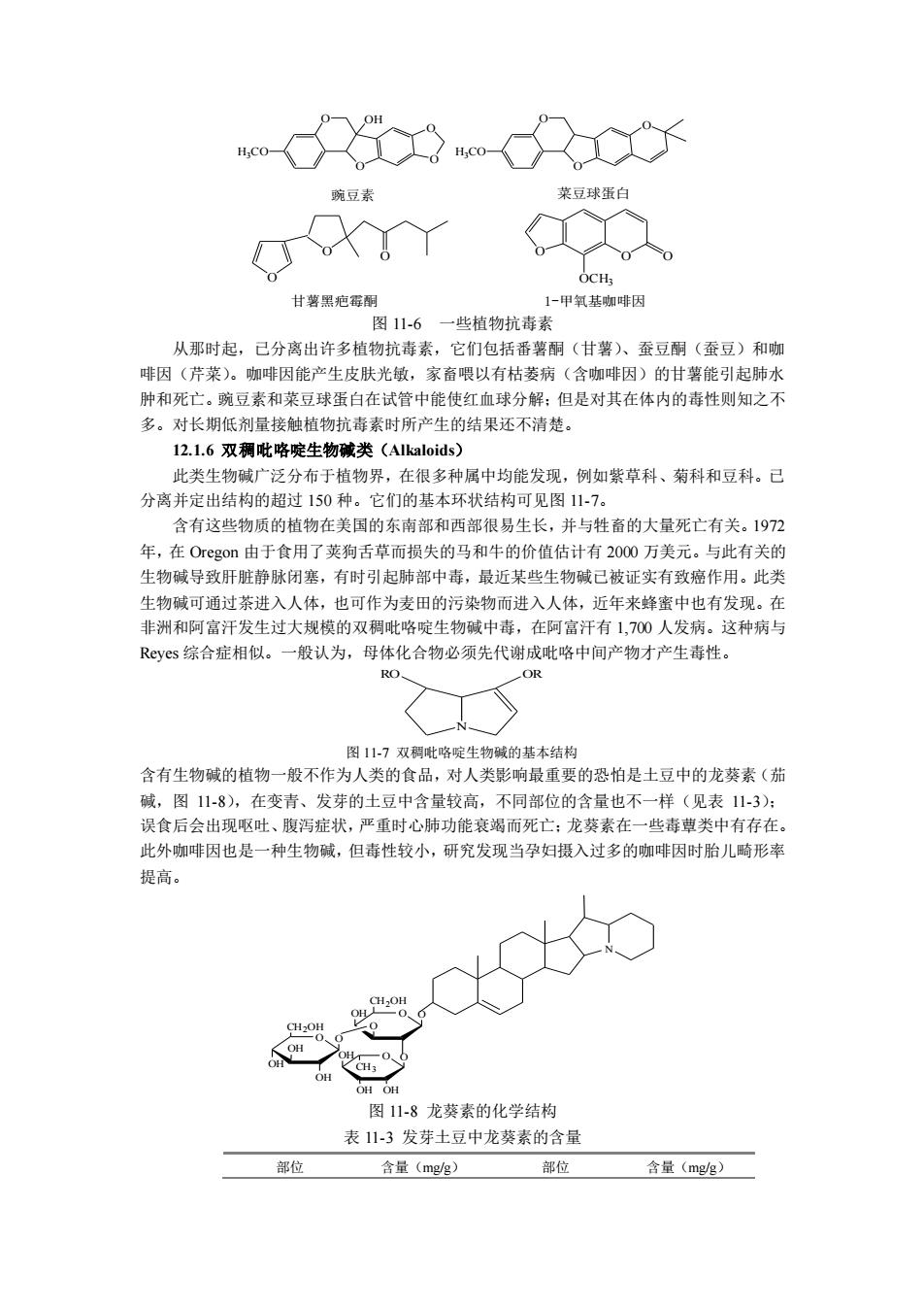

O O O O H3CO OH O O H3CO O 豌豆素 菜豆球蛋白 O O O O O O OCH3 甘薯黑疤霉酮 1-甲氧基咖啡因 图 11-6 一些植物抗毒素 从那时起,已分离出许多植物抗毒素,它们包括番薯酮(甘薯)、蚕豆酮(蚕豆)和咖 啡因(芹菜)。咖啡因能产生皮肤光敏,家畜喂以有枯萎病(含咖啡因)的甘薯能引起肺水 肿和死亡。豌豆素和菜豆球蛋白在试管中能使红血球分解;但是对其在体内的毒性则知之不 多。对长期低剂量接触植物抗毒素时所产生的结果还不清楚。 12.1.6 双稠吡咯啶生物碱类(Alkaloids) 此类生物碱广泛分布于植物界,在很多种属中均能发现,例如紫草科、菊科和豆科。已 分离并定出结构的超过 150 种。它们的基本环状结构可见图 11-7。 含有这些物质的植物在美国的东南部和西部很易生长,并与牲畜的大量死亡有关。1972 年,在 Oregon 由于食用了荚狗舌草而损失的马和牛的价值估计有 2000 万美元。与此有关的 生物碱导致肝脏静脉闭塞,有时引起肺部中毒,最近某些生物碱已被证实有致癌作用。此类 生物碱可通过茶进入人体,也可作为麦田的污染物而进入人体,近年来蜂蜜中也有发现。在 非洲和阿富汗发生过大规模的双稠吡咯啶生物碱中毒,在阿富汗有 1,700 人发病。这种病与 Reyes 综合症相似。一般认为,母体化合物必须先代谢成吡咯中间产物才产生毒性。 N RO OR 图 11-7 双稠吡咯啶生物碱的基本结构 含有生物碱的植物一般不作为人类的食品,对人类影响最重要的恐怕是土豆中的龙葵素(茄 碱,图 11-8),在变青、发芽的土豆中含量较高,不同部位的含量也不一样(见表 11-3); 误食后会出现呕吐、腹泻症状,严重时心肺功能衰竭而死亡;龙葵素在一些毒蕈类中有存在。 此外咖啡因也是一种生物碱,但毒性较小,研究发现当孕妇摄入过多的咖啡因时胎儿畸形率 提高。 N OH O O O CH2OH O OH O OH OH CH2OH OH O O OH OH CH3 图 11-8 龙葵素的化学结构 表 11-3 发芽土豆中龙葵素的含量 部位 含量(mg/g) 部位 含量(mg/g)

O O O O H3CO OH O O H3CO O 豌豆素 菜豆球蛋白 O O O O O O OCH3 甘薯黑疤霉酮 1-甲氧基咖啡因 图 11-6 一些植物抗毒素 从那时起,已分离出许多植物抗毒素,它们包括番薯酮(甘薯)、蚕豆酮(蚕豆)和咖 啡因(芹菜)。咖啡因能产生皮肤光敏,家畜喂以有枯萎病(含咖啡因)的甘薯能引起肺水 肿和死亡。豌豆素和菜豆球蛋白在试管中能使红血球分解;但是对其在体内的毒性则知之不 多。对长期低剂量接触植物抗毒素时所产生的结果还不清楚。 12.1.6 双稠吡咯啶生物碱类(Alkaloids) 此类生物碱广泛分布于植物界,在很多种属中均能发现,例如紫草科、菊科和豆科。已 分离并定出结构的超过 150 种。它们的基本环状结构可见图 11-7。 含有这些物质的植物在美国的东南部和西部很易生长,并与牲畜的大量死亡有关。1972 年,在 Oregon 由于食用了荚狗舌草而损失的马和牛的价值估计有 2000 万美元。与此有关的 生物碱导致肝脏静脉闭塞,有时引起肺部中毒,最近某些生物碱已被证实有致癌作用。此类 生物碱可通过茶进入人体,也可作为麦田的污染物而进入人体,近年来蜂蜜中也有发现。在 非洲和阿富汗发生过大规模的双稠吡咯啶生物碱中毒,在阿富汗有 1,700 人发病。这种病与 Reyes 综合症相似。一般认为,母体化合物必须先代谢成吡咯中间产物才产生毒性。 N RO OR 图 11-7 双稠吡咯啶生物碱的基本结构 含有生物碱的植物一般不作为人类的食品,对人类影响最重要的恐怕是土豆中的龙葵素(茄 碱,图 11-8),在变青、发芽的土豆中含量较高,不同部位的含量也不一样(见表 11-3); 误食后会出现呕吐、腹泻症状,严重时心肺功能衰竭而死亡;龙葵素在一些毒蕈类中有存在。 此外咖啡因也是一种生物碱,但毒性较小,研究发现当孕妇摄入过多的咖啡因时胎儿畸形率 提高。 N OH O O O CH2OH O OH O OH OH CH2OH OH O O OH OH CH3 图 11-8 龙葵素的化学结构 表 11-3 发芽土豆中龙葵素的含量 部位 含量(mg/g) 部位 含量(mg/g)

外皮 0.3~0.64 嫩芽 4.2~7.3 内皮 0.15 叶 0.55~0.6 肉质 0.012~0.1 茎 0.023~0.33 整体 0.075 花 2.15~4.15 双稠吡咯啶生物碱只是众多植物生物碱的一部分,它们在植物中的含量同其它的生物碱 一样很低,共同特征还包括均有苦味。食品中常见的生物碱的定性鉴别,可以采用生物碱同 不同化学试剂的显色反应来识别,下表列出几个典型的生物碱显色反应特征,其中一些是它 们的特有反应。 表 11-4 常见生物碱的显色反应 生物碱 显 色 试 剂 矾硫酸 钼硫酸 甲醛硫酸 硝硫酸 士的宁 蓝紫色 无色 无色,加热变棕绿 淡黄色 吗啡 红→蓝紫色(特有) 紫色(特有) 紫色(特有) 红色 阿托品 红色→黄色 无色 微棕色,加热变浅绿 无色 钩吻碱 紫→紫红色 黄棕色→淡紫红色 - - 乌头碱 淡棕色→橙色 黄棕色 无色 紫色 烟碱 无色 无色→黄色→微红白色 无色 无色→黄色→红色 马钱子碱 淡红色 红色→黄色→无色 淡红色 血红→黄色(特有) 12.1.7 其他植物性毒物 表 11-2 所列举的其他植物性毒物仅和那些有着非同寻常的摄入方式、或对这些毒物有 特殊敏感性的有限人群有关。人类的神经性山黧豆中毒是一种由于脊髓退行性病变引起的跛 行性疾病,已知仅发生于印度,该病与摄入某种草香豌豆有关,其致病因子还不清楚。例如 有毒氨基酸存在于有害的植物中,它们已被证明在动物中能产生在某方面与人类神经性山黧 豆中毒症状相似的病变。因此这些有毒氨基酸被怀疑与引起神经性山黧豆中毒有关,但未证 实。 毒素对每个摄入者均引起毒性反应,而食物过敏源则不然,它们所引起不良反应并非由 于其固有的毒性,而是因为它可以在敏感人群中引起过敏反应。在过敏人群中能产生过敏反 应的食物成分的范围是非常广宽的,实际上包括所有食品。 苏铁素代表另一种问题。这种化合物,即甲基氧化偶氮甲醇的糖苷,是多种植物的正常 组成成分,这些植物在太平洋区域及日本的一部分人群中作为应急的淀粉来源。虽然它在动 物中有很强的致癌作用,但是传统的加工淀粉的方法似乎能有效地去除毒性物质。因此,这 种化合物对人类的食品安全的重要性不能肯定。 蚕豆病是人类的一种临床综合症,包括急性溶血性贫血和相关的症状,它是由摄入蚕豆 或吸入此种植物的花粉而引起。该病明显地集中于地中海地区海岛或沿海地区,它的病因被 归之于先天性的代谢障碍,并随种族而分布。敏感个体的红血球中缺乏葡萄糖-11-磷酸脱氢 酶,使机体对蚕豆中的活性物质过敏,产生急性溶血疾病。在蚕豆中已分离出嘧啶葡萄糖苷, 它经水解所生成的糖苷配基会造成红细胞谷胱甘肽缺乏。这最终导致细胞不能对进一步的氧 化作用起反应。此种 -葡萄糖苷的结构可参见图 11-9

外皮 0.3~0.64 嫩芽 4.2~7.3 内皮 0.15 叶 0.55~0.6 肉质 0.012~0.1 茎 0.023~0.33 整体 0.075 花 2.15~4.15 双稠吡咯啶生物碱只是众多植物生物碱的一部分,它们在植物中的含量同其它的生物碱 一样很低,共同特征还包括均有苦味。食品中常见的生物碱的定性鉴别,可以采用生物碱同 不同化学试剂的显色反应来识别,下表列出几个典型的生物碱显色反应特征,其中一些是它 们的特有反应。 表 11-4 常见生物碱的显色反应 生物碱 显 色 试 剂 矾硫酸 钼硫酸 甲醛硫酸 硝硫酸 士的宁 蓝紫色 无色 无色,加热变棕绿 淡黄色 吗啡 红→蓝紫色(特有) 紫色(特有) 紫色(特有) 红色 阿托品 红色→黄色 无色 微棕色,加热变浅绿 无色 钩吻碱 紫→紫红色 黄棕色→淡紫红色 - - 乌头碱 淡棕色→橙色 黄棕色 无色 紫色 烟碱 无色 无色→黄色→微红白色 无色 无色→黄色→红色 马钱子碱 淡红色 红色→黄色→无色 淡红色 血红→黄色(特有) 12.1.7 其他植物性毒物 表 11-2 所列举的其他植物性毒物仅和那些有着非同寻常的摄入方式、或对这些毒物有 特殊敏感性的有限人群有关。人类的神经性山黧豆中毒是一种由于脊髓退行性病变引起的跛 行性疾病,已知仅发生于印度,该病与摄入某种草香豌豆有关,其致病因子还不清楚。例如 有毒氨基酸存在于有害的植物中,它们已被证明在动物中能产生在某方面与人类神经性山黧 豆中毒症状相似的病变。因此这些有毒氨基酸被怀疑与引起神经性山黧豆中毒有关,但未证 实。 毒素对每个摄入者均引起毒性反应,而食物过敏源则不然,它们所引起不良反应并非由 于其固有的毒性,而是因为它可以在敏感人群中引起过敏反应。在过敏人群中能产生过敏反 应的食物成分的范围是非常广宽的,实际上包括所有食品。 苏铁素代表另一种问题。这种化合物,即甲基氧化偶氮甲醇的糖苷,是多种植物的正常 组成成分,这些植物在太平洋区域及日本的一部分人群中作为应急的淀粉来源。虽然它在动 物中有很强的致癌作用,但是传统的加工淀粉的方法似乎能有效地去除毒性物质。因此,这 种化合物对人类的食品安全的重要性不能肯定。 蚕豆病是人类的一种临床综合症,包括急性溶血性贫血和相关的症状,它是由摄入蚕豆 或吸入此种植物的花粉而引起。该病明显地集中于地中海地区海岛或沿海地区,它的病因被 归之于先天性的代谢障碍,并随种族而分布。敏感个体的红血球中缺乏葡萄糖-11-磷酸脱氢 酶,使机体对蚕豆中的活性物质过敏,产生急性溶血疾病。在蚕豆中已分离出嘧啶葡萄糖苷, 它经水解所生成的糖苷配基会造成红细胞谷胱甘肽缺乏。这最终导致细胞不能对进一步的氧 化作用起反应。此种 -葡萄糖苷的结构可参见图 11-9

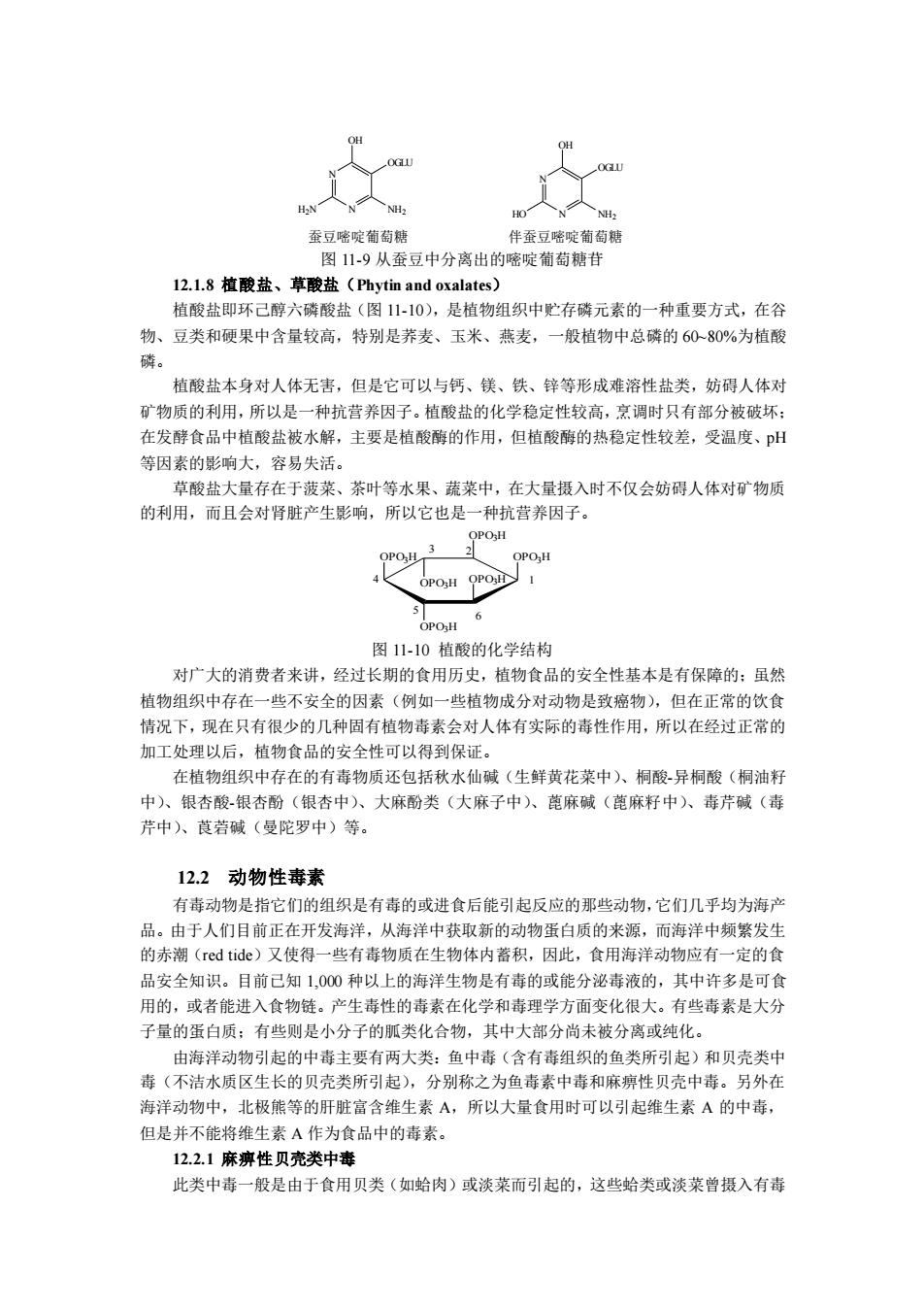

N H2N N NH2 OH OGLU N HO N NH2 OH OGLU 蚕豆嘧啶葡萄糖 伴蚕豆嘧啶葡萄糖 图 11-9 从蚕豆中分离出的嘧啶葡萄糖苷 12.1.8 植酸盐、草酸盐(Phytin and oxalates) 植酸盐即环己醇六磷酸盐(图 11-10),是植物组织中贮存磷元素的一种重要方式,在谷 物、豆类和硬果中含量较高,特别是荞麦、玉米、燕麦,一般植物中总磷的 60~80%为植酸 磷。 植酸盐本身对人体无害,但是它可以与钙、镁、铁、锌等形成难溶性盐类,妨碍人体对 矿物质的利用,所以是一种抗营养因子。植酸盐的化学稳定性较高,烹调时只有部分被破坏; 在发酵食品中植酸盐被水解,主要是植酸酶的作用,但植酸酶的热稳定性较差,受温度、pH 等因素的影响大,容易失活。 草酸盐大量存在于菠菜、茶叶等水果、蔬菜中,在大量摄入时不仅会妨碍人体对矿物质 的利用,而且会对肾脏产生影响,所以它也是一种抗营养因子。 OPO3H OPO3H OPO3H OPO3H OPO3H OPO3H 2 5 4 6 1 3 图 11-10 植酸的化学结构 对广大的消费者来讲,经过长期的食用历史,植物食品的安全性基本是有保障的;虽然 植物组织中存在一些不安全的因素(例如一些植物成分对动物是致癌物),但在正常的饮食 情况下,现在只有很少的几种固有植物毒素会对人体有实际的毒性作用,所以在经过正常的 加工处理以后,植物食品的安全性可以得到保证。 在植物组织中存在的有毒物质还包括秋水仙碱(生鲜黄花菜中)、桐酸-异桐酸(桐油籽 中)、银杏酸-银杏酚(银杏中)、大麻酚类(大麻子中)、蓖麻碱(蓖麻籽中)、毒芹碱(毒 芹中)、莨菪碱(曼陀罗中)等。 12.2 动物性毒素 有毒动物是指它们的组织是有毒的或进食后能引起反应的那些动物,它们几乎均为海产 品。由于人们目前正在开发海洋,从海洋中获取新的动物蛋白质的来源,而海洋中频繁发生 的赤潮(red tide)又使得一些有毒物质在生物体内蓄积,因此,食用海洋动物应有一定的食 品安全知识。目前已知 1,000 种以上的海洋生物是有毒的或能分泌毒液的,其中许多是可食 用的,或者能进入食物链。产生毒性的毒素在化学和毒理学方面变化很大。有些毒素是大分 子量的蛋白质;有些则是小分子的胍类化合物,其中大部分尚未被分离或纯化。 由海洋动物引起的中毒主要有两大类:鱼中毒(含有毒组织的鱼类所引起)和贝壳类中 毒(不洁水质区生长的贝壳类所引起),分别称之为鱼毒素中毒和麻痹性贝壳中毒。另外在 海洋动物中,北极熊等的肝脏富含维生素 A,所以大量食用时可以引起维生素 A 的中毒, 但是并不能将维生素 A 作为食品中的毒素。 12.2.1 麻痹性贝壳类中毒 此类中毒一般是由于食用贝类(如蛤肉)或淡菜而引起的,这些蛤类或淡菜曾摄入有毒

N H2N N NH2 OH OGLU N HO N NH2 OH OGLU 蚕豆嘧啶葡萄糖 伴蚕豆嘧啶葡萄糖 图 11-9 从蚕豆中分离出的嘧啶葡萄糖苷 12.1.8 植酸盐、草酸盐(Phytin and oxalates) 植酸盐即环己醇六磷酸盐(图 11-10),是植物组织中贮存磷元素的一种重要方式,在谷 物、豆类和硬果中含量较高,特别是荞麦、玉米、燕麦,一般植物中总磷的 60~80%为植酸 磷。 植酸盐本身对人体无害,但是它可以与钙、镁、铁、锌等形成难溶性盐类,妨碍人体对 矿物质的利用,所以是一种抗营养因子。植酸盐的化学稳定性较高,烹调时只有部分被破坏; 在发酵食品中植酸盐被水解,主要是植酸酶的作用,但植酸酶的热稳定性较差,受温度、pH 等因素的影响大,容易失活。 草酸盐大量存在于菠菜、茶叶等水果、蔬菜中,在大量摄入时不仅会妨碍人体对矿物质 的利用,而且会对肾脏产生影响,所以它也是一种抗营养因子。 OPO3H OPO3H OPO3H OPO3H OPO3H OPO3H 2 5 4 6 1 3 图 11-10 植酸的化学结构 对广大的消费者来讲,经过长期的食用历史,植物食品的安全性基本是有保障的;虽然 植物组织中存在一些不安全的因素(例如一些植物成分对动物是致癌物),但在正常的饮食 情况下,现在只有很少的几种固有植物毒素会对人体有实际的毒性作用,所以在经过正常的 加工处理以后,植物食品的安全性可以得到保证。 在植物组织中存在的有毒物质还包括秋水仙碱(生鲜黄花菜中)、桐酸-异桐酸(桐油籽 中)、银杏酸-银杏酚(银杏中)、大麻酚类(大麻子中)、蓖麻碱(蓖麻籽中)、毒芹碱(毒 芹中)、莨菪碱(曼陀罗中)等。 12.2 动物性毒素 有毒动物是指它们的组织是有毒的或进食后能引起反应的那些动物,它们几乎均为海产 品。由于人们目前正在开发海洋,从海洋中获取新的动物蛋白质的来源,而海洋中频繁发生 的赤潮(red tide)又使得一些有毒物质在生物体内蓄积,因此,食用海洋动物应有一定的食 品安全知识。目前已知 1,000 种以上的海洋生物是有毒的或能分泌毒液的,其中许多是可食 用的,或者能进入食物链。产生毒性的毒素在化学和毒理学方面变化很大。有些毒素是大分 子量的蛋白质;有些则是小分子的胍类化合物,其中大部分尚未被分离或纯化。 由海洋动物引起的中毒主要有两大类:鱼中毒(含有毒组织的鱼类所引起)和贝壳类中 毒(不洁水质区生长的贝壳类所引起),分别称之为鱼毒素中毒和麻痹性贝壳中毒。另外在 海洋动物中,北极熊等的肝脏富含维生素 A,所以大量食用时可以引起维生素 A 的中毒, 但是并不能将维生素 A 作为食品中的毒素。 12.2.1 麻痹性贝壳类中毒 此类中毒一般是由于食用贝类(如蛤肉)或淡菜而引起的,这些蛤类或淡菜曾摄入有毒

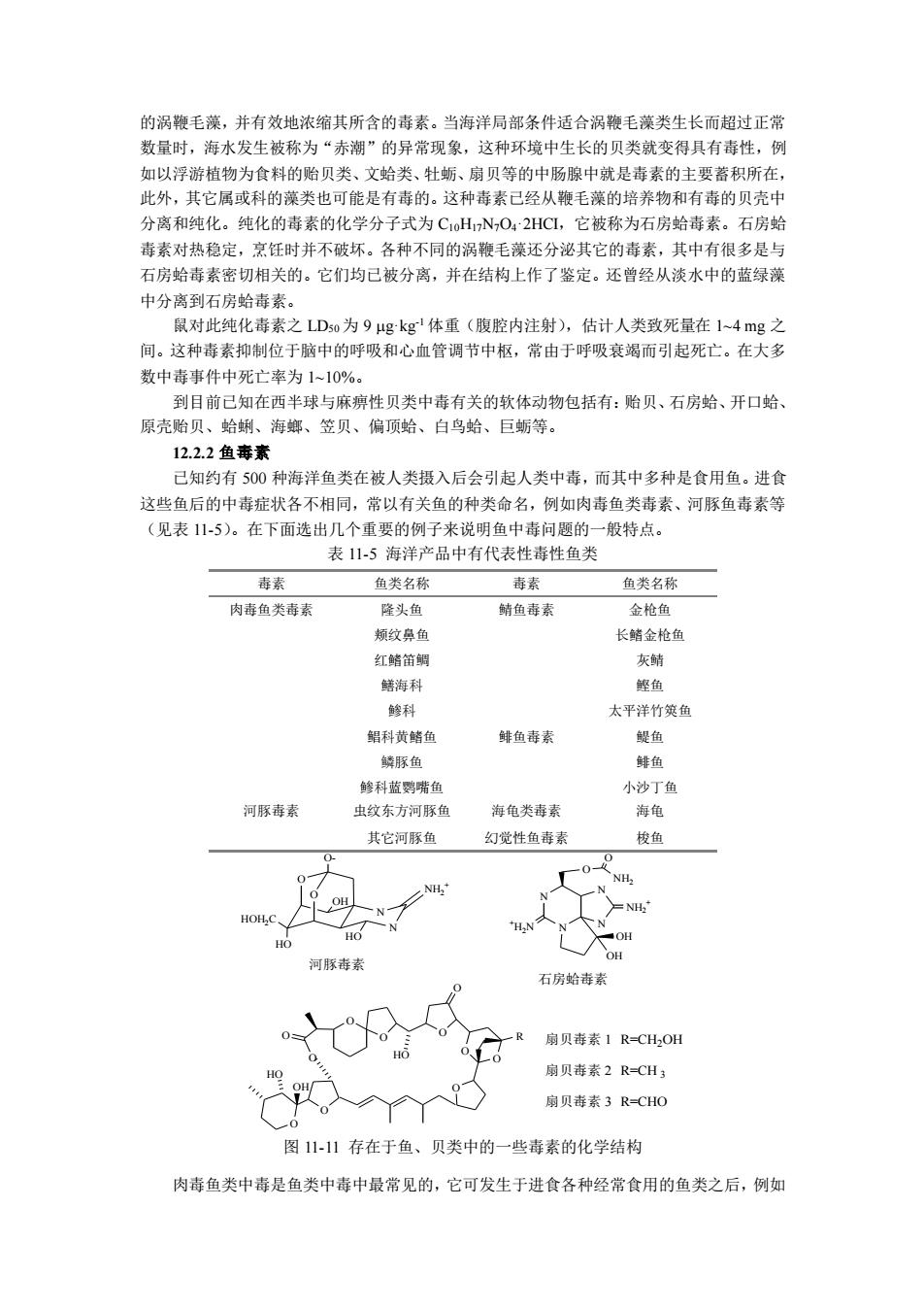

的涡鞭毛藻,并有效地浓缩其所含的毒素。当海洋局部条件适合涡鞭毛藻类生长而超过正常 数量时,海水发生被称为“赤潮”的异常现象,这种环境中生长的贝类就变得具有毒性,例 如以浮游植物为食料的贻贝类、文蛤类、牡蛎、扇贝等的中肠腺中就是毒素的主要蓄积所在, 此外,其它属或科的藻类也可能是有毒的。这种毒素已经从鞭毛藻的培养物和有毒的贝壳中 分离和纯化。纯化的毒素的化学分子式为 C10H17N7O4·2HCI,它被称为石房蛤毒素。石房蛤 毒素对热稳定,烹饪时并不破坏。各种不同的涡鞭毛藻还分泌其它的毒素,其中有很多是与 石房蛤毒素密切相关的。它们均已被分离,并在结构上作了鉴定。还曾经从淡水中的蓝绿藻 中分离到石房蛤毒素。 鼠对此纯化毒素之 LD50 为 9 g·kg-1 体重(腹腔内注射),估计人类致死量在 1~4 mg 之 间。这种毒素抑制位于脑中的呼吸和心血管调节中枢,常由于呼吸衰竭而引起死亡。在大多 数中毒事件中死亡率为 1~10%。 到目前已知在西半球与麻痹性贝类中毒有关的软体动物包括有:贻贝、石房蛤、开口蛤、 原壳贻贝、蛤蜊、海螂、笠贝、偏顶蛤、白鸟蛤、巨蛎等。 12.2.2 鱼毒素 已知约有 500 种海洋鱼类在被人类摄入后会引起人类中毒,而其中多种是食用鱼。进食 这些鱼后的中毒症状各不相同,常以有关鱼的种类命名,例如肉毒鱼类毒素、河豚鱼毒素等 (见表 11-5)。在下面选出几个重要的例子来说明鱼中毒问题的一般特点。 表 11-5 海洋产品中有代表性毒性鱼类 毒素 鱼类名称 毒素 鱼类名称 肉毒鱼类毒素 隆头鱼 鲭鱼毒素 金枪鱼 颊纹鼻鱼 长鳍金枪鱼 红鳍笛鲷 灰鲭 鳝海科 鲣鱼 鲹科 太平洋竹筴鱼 鲳科黄鳍鱼 鲱鱼毒素 鳀鱼 鳞豚鱼 鲱鱼 鲹科蓝鹦嘴鱼 小沙丁鱼 河豚毒素 虫纹东方河豚鱼 海龟类毒素 海龟 其它河豚鱼 幻觉性鱼毒素 梭鱼 N N HOH2C HO HO OH O O O- NH2 + N N N N +H2N NH2 + O O O O O O R O O O O OH HO O O HO NH2 O 扇贝毒素 1 扇贝毒素 2 扇贝毒素 3 R=CH2OH R=CH 3 R=CHO 石房蛤毒素 河豚毒素 OH OH 图 11-11 存在于鱼、贝类中的一些毒素的化学结构 肉毒鱼类中毒是鱼类中毒中最常见的,它可发生于进食各种经常食用的鱼类之后,例如

的涡鞭毛藻,并有效地浓缩其所含的毒素。当海洋局部条件适合涡鞭毛藻类生长而超过正常 数量时,海水发生被称为“赤潮”的异常现象,这种环境中生长的贝类就变得具有毒性,例 如以浮游植物为食料的贻贝类、文蛤类、牡蛎、扇贝等的中肠腺中就是毒素的主要蓄积所在, 此外,其它属或科的藻类也可能是有毒的。这种毒素已经从鞭毛藻的培养物和有毒的贝壳中 分离和纯化。纯化的毒素的化学分子式为 C10H17N7O4·2HCI,它被称为石房蛤毒素。石房蛤 毒素对热稳定,烹饪时并不破坏。各种不同的涡鞭毛藻还分泌其它的毒素,其中有很多是与 石房蛤毒素密切相关的。它们均已被分离,并在结构上作了鉴定。还曾经从淡水中的蓝绿藻 中分离到石房蛤毒素。 鼠对此纯化毒素之 LD50 为 9 g·kg-1 体重(腹腔内注射),估计人类致死量在 1~4 mg 之 间。这种毒素抑制位于脑中的呼吸和心血管调节中枢,常由于呼吸衰竭而引起死亡。在大多 数中毒事件中死亡率为 1~10%。 到目前已知在西半球与麻痹性贝类中毒有关的软体动物包括有:贻贝、石房蛤、开口蛤、 原壳贻贝、蛤蜊、海螂、笠贝、偏顶蛤、白鸟蛤、巨蛎等。 12.2.2 鱼毒素 已知约有 500 种海洋鱼类在被人类摄入后会引起人类中毒,而其中多种是食用鱼。进食 这些鱼后的中毒症状各不相同,常以有关鱼的种类命名,例如肉毒鱼类毒素、河豚鱼毒素等 (见表 11-5)。在下面选出几个重要的例子来说明鱼中毒问题的一般特点。 表 11-5 海洋产品中有代表性毒性鱼类 毒素 鱼类名称 毒素 鱼类名称 肉毒鱼类毒素 隆头鱼 鲭鱼毒素 金枪鱼 颊纹鼻鱼 长鳍金枪鱼 红鳍笛鲷 灰鲭 鳝海科 鲣鱼 鲹科 太平洋竹筴鱼 鲳科黄鳍鱼 鲱鱼毒素 鳀鱼 鳞豚鱼 鲱鱼 鲹科蓝鹦嘴鱼 小沙丁鱼 河豚毒素 虫纹东方河豚鱼 海龟类毒素 海龟 其它河豚鱼 幻觉性鱼毒素 梭鱼 N N HOH2C HO HO OH O O O- NH2 + N N N N +H2N NH2 + O O O O O O R O O O O OH HO O O HO NH2 O 扇贝毒素 1 扇贝毒素 2 扇贝毒素 3 R=CH2OH R=CH 3 R=CHO 石房蛤毒素 河豚毒素 OH OH 图 11-11 存在于鱼、贝类中的一些毒素的化学结构 肉毒鱼类中毒是鱼类中毒中最常见的,它可发生于进食各种经常食用的鱼类之后,例如

鲳鱼、海鲈鱼或鲷鱼。这种性质的中毒与食物链有关,毒素显然来自蓝绿藻,它可直接进入 食草鱼,并间接进入食肉鱼类。此毒素已被分离成纯品,它的经验分子式为 C35H65NO8。鼠 的 LD50 为 80 g·kg-1 体重,但是毒素的确切作用形式仍然是不清楚的,中毒病人的死亡表现 为心血管系统的衰竭。 鲱鱼中毒有时发生在进食某种鲱鱼、鲭鱼、海鲢或北梭鱼之后,在加勒比海地区较多见。 毒素产生的方式可能与肉毒鱼类中毒相似,但是毒素来源及性质仍然是不清楚的。中毒时的 临床综合症已被充分地鉴定其特征,死亡常见。 河豚鱼中毒可能是最为公众所了解的、研究最多的一类鱼中毒情况。河豚科的鱼类大多 有毒,所以河豚鱼通常并不作为食用鱼,但是在日本经特殊处理后河豚被食用,因而偶有中 毒致死的事件发生,在我国有关河豚鱼中毒一般是由于不认识河豚鱼而误食。所有鱼毒素中, 河豚鱼毒素(Tetrodotoxin)可能是最有毒的。毒素主要存在于卵巢、肝脏、肾脏、血液、 眼睛、鳃和皮肤中;毒素对热的稳定性较高,100℃、4h 或 120℃、60min 才可将其完全破 坏。中毒的早期症状为口渴、口唇、手指发麻,然后为肠胃道症状,最后发展到麻痹、瘫痪、 体温下降、死亡。中毒的死亡率很高,约在 40~60%,时间短的约 1h,长时间的不过 8h。 河豚毒素的毒性非常强,小鼠腹腔注射的 LD50 为 8 g·kg-1,中毒机制可能与其妨碍钠离子 的膜透过性、阻碍了神经和肌肉的兴奋传达有关。要注意的是,河豚毒素并不是只存在于河 豚中,在一些海螺、海星、其它鱼中均有发现。 另外,鱼类含有丰富的组氨酸,鱼类存放时由于细菌的作用会生成大量的组胺,当其含 量达到 1~4 mg·g-1 时,就会使食用者中毒,但发病虽快,症状较轻,恢复得也快。一般症状 为头晕、头痛、呼吸急迫,少数有恶心、呕吐腹痛、腹泻等反应,1~2 天后症状消逝。这被 认为是一种过敏性食物中毒,而具有组氨酸脱羧酶的细菌包括大肠埃希氏菌、产气荚膜梭菌 等。 鱼类中毒还包括因所摄入的组织中含有有毒物质(如鱼卵毒素)或过多的某种成分(如 鱼肝中毒有过量的维生素 A 引起)。 从以上少数例子可以看出,对海洋动物毒素的存在及性质有必要作进一步的研究,这些 资料有助于决定哪些海洋鱼类能被安全地食用,而哪些则不能。另外,需指出的是对海洋生 物毒素的研究,并不只有食品科学家,由于这些毒素具有特殊的生理作用,目前更多的研究 者是药物学家,在未来的药物中海洋药物将扮演着重要的角色。 12.3 微生物毒素(Microbial toxins) 根据微生物的种类可以将食品中常见的微生物毒素分为两大类:霉菌毒素、细菌毒素。 此外,由于蕈类与霉菌属于真菌,所以对有毒蕈中存在的环肽毒素也在本章节作一般介绍 12.3.1 霉菌毒素(Mycotoxins) 霉菌孢子普遍存在于自然界,它们在食品及饲料上很容易生长、繁殖,在潮湿条件下更 是如此。虽然很早以前就认识到食物或饲料感染真菌、发生霉变使产品产生不愉快的味道和 其他不期望有的变化,但是对霉菌生长的其他后果,只是在最近的几十年才受到应有的重视。 一些霉菌在生长期间具有合成有毒物质的能力,当人或动物食用含有这些有毒物质的食品或 饲料时,会引起各种中毒症状。这类有毒物质通常被称为霉菌毒素,它们所产生的中毒症状 称为霉中毒症。 霉菌毒素是一些小分子的有机化合物,几乎所有的毒素分子量小于 500。目前已经发现 约有 50 个属的霉菌能产生毒素,但其中大多数的毒素代谢物对动物或人类的疾病无关,只 有 3 个属的霉菌会产生对人或动物有致病作用的毒素,它们是曲霉属、镰刀霉属、青霉属

鲳鱼、海鲈鱼或鲷鱼。这种性质的中毒与食物链有关,毒素显然来自蓝绿藻,它可直接进入 食草鱼,并间接进入食肉鱼类。此毒素已被分离成纯品,它的经验分子式为 C35H65NO8。鼠 的 LD50 为 80 g·kg-1 体重,但是毒素的确切作用形式仍然是不清楚的,中毒病人的死亡表现 为心血管系统的衰竭。 鲱鱼中毒有时发生在进食某种鲱鱼、鲭鱼、海鲢或北梭鱼之后,在加勒比海地区较多见。 毒素产生的方式可能与肉毒鱼类中毒相似,但是毒素来源及性质仍然是不清楚的。中毒时的 临床综合症已被充分地鉴定其特征,死亡常见。 河豚鱼中毒可能是最为公众所了解的、研究最多的一类鱼中毒情况。河豚科的鱼类大多 有毒,所以河豚鱼通常并不作为食用鱼,但是在日本经特殊处理后河豚被食用,因而偶有中 毒致死的事件发生,在我国有关河豚鱼中毒一般是由于不认识河豚鱼而误食。所有鱼毒素中, 河豚鱼毒素(Tetrodotoxin)可能是最有毒的。毒素主要存在于卵巢、肝脏、肾脏、血液、 眼睛、鳃和皮肤中;毒素对热的稳定性较高,100℃、4h 或 120℃、60min 才可将其完全破 坏。中毒的早期症状为口渴、口唇、手指发麻,然后为肠胃道症状,最后发展到麻痹、瘫痪、 体温下降、死亡。中毒的死亡率很高,约在 40~60%,时间短的约 1h,长时间的不过 8h。 河豚毒素的毒性非常强,小鼠腹腔注射的 LD50 为 8 g·kg-1,中毒机制可能与其妨碍钠离子 的膜透过性、阻碍了神经和肌肉的兴奋传达有关。要注意的是,河豚毒素并不是只存在于河 豚中,在一些海螺、海星、其它鱼中均有发现。 另外,鱼类含有丰富的组氨酸,鱼类存放时由于细菌的作用会生成大量的组胺,当其含 量达到 1~4 mg·g-1 时,就会使食用者中毒,但发病虽快,症状较轻,恢复得也快。一般症状 为头晕、头痛、呼吸急迫,少数有恶心、呕吐腹痛、腹泻等反应,1~2 天后症状消逝。这被 认为是一种过敏性食物中毒,而具有组氨酸脱羧酶的细菌包括大肠埃希氏菌、产气荚膜梭菌 等。 鱼类中毒还包括因所摄入的组织中含有有毒物质(如鱼卵毒素)或过多的某种成分(如 鱼肝中毒有过量的维生素 A 引起)。 从以上少数例子可以看出,对海洋动物毒素的存在及性质有必要作进一步的研究,这些 资料有助于决定哪些海洋鱼类能被安全地食用,而哪些则不能。另外,需指出的是对海洋生 物毒素的研究,并不只有食品科学家,由于这些毒素具有特殊的生理作用,目前更多的研究 者是药物学家,在未来的药物中海洋药物将扮演着重要的角色。 12.3 微生物毒素(Microbial toxins) 根据微生物的种类可以将食品中常见的微生物毒素分为两大类:霉菌毒素、细菌毒素。 此外,由于蕈类与霉菌属于真菌,所以对有毒蕈中存在的环肽毒素也在本章节作一般介绍 12.3.1 霉菌毒素(Mycotoxins) 霉菌孢子普遍存在于自然界,它们在食品及饲料上很容易生长、繁殖,在潮湿条件下更 是如此。虽然很早以前就认识到食物或饲料感染真菌、发生霉变使产品产生不愉快的味道和 其他不期望有的变化,但是对霉菌生长的其他后果,只是在最近的几十年才受到应有的重视。 一些霉菌在生长期间具有合成有毒物质的能力,当人或动物食用含有这些有毒物质的食品或 饲料时,会引起各种中毒症状。这类有毒物质通常被称为霉菌毒素,它们所产生的中毒症状 称为霉中毒症。 霉菌毒素是一些小分子的有机化合物,几乎所有的毒素分子量小于 500。目前已经发现 约有 50 个属的霉菌能产生毒素,但其中大多数的毒素代谢物对动物或人类的疾病无关,只 有 3 个属的霉菌会产生对人或动物有致病作用的毒素,它们是曲霉属、镰刀霉属、青霉属