第_7次教学活动设计学生活动教学环节主要教学内容安排、导入第五章犯罪客体1、探讨法新课第一节犯罪客体概述益;第二节法益讲授2、探讨犯(一)法益的概念讨论罪对象的(二)法益的特点界定。布置 第三节犯罪客体的分类作业犯罪客体的一般分类一)-一般客体(二)犯罪的同类客体(三)犯罪的直接客体、对具体犯罪客体的分类(一)简单客体与复杂客体(二)物质性犯罪客体与非物质性犯罪客体第四节犯罪对象一、犯罪对象的概念二、犯罪对象与犯罪客体的联系和区别[练习]1、我国刑法分则对犯罪分类的主要根据是?A.犯罪的一般客体B.犯罪的同类客体c.犯罪的直接客体D.犯罪的对象2、思考行为生之物和犯罪所用之物是不是犯罪对象?16

16 第 7 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 一、导入 新课 二、讲授 讨论 三、布置 作业 第五章 犯罪客体 第一节 犯罪客体概述 第二节 法益 (一)法益的概念 (二)法益的特点 第三节 犯罪客体的分类 一、犯罪客体的一般分类 (一)一般客体 (二)犯罪的同类客体 (三)犯罪的直接客体 二、对具体犯罪客体的分类 (一)简单客体与复杂客体 (二)物质性犯罪客体与非物质性犯罪客体 第四节 犯罪对象 一、犯罪对象的概念 二、犯罪对象与犯罪客体的联系和区别 [练习] 1、我国刑法分则对犯罪分类的主要根据是? A.犯罪的一般客体 B.犯罪的同类客体 C.犯罪的直接客体 D.犯罪的对象 2、思考行为孳生之物和犯罪所用之物是不是犯罪对象? 1、探讨法 益; 2、探讨犯 罪对象的 界定

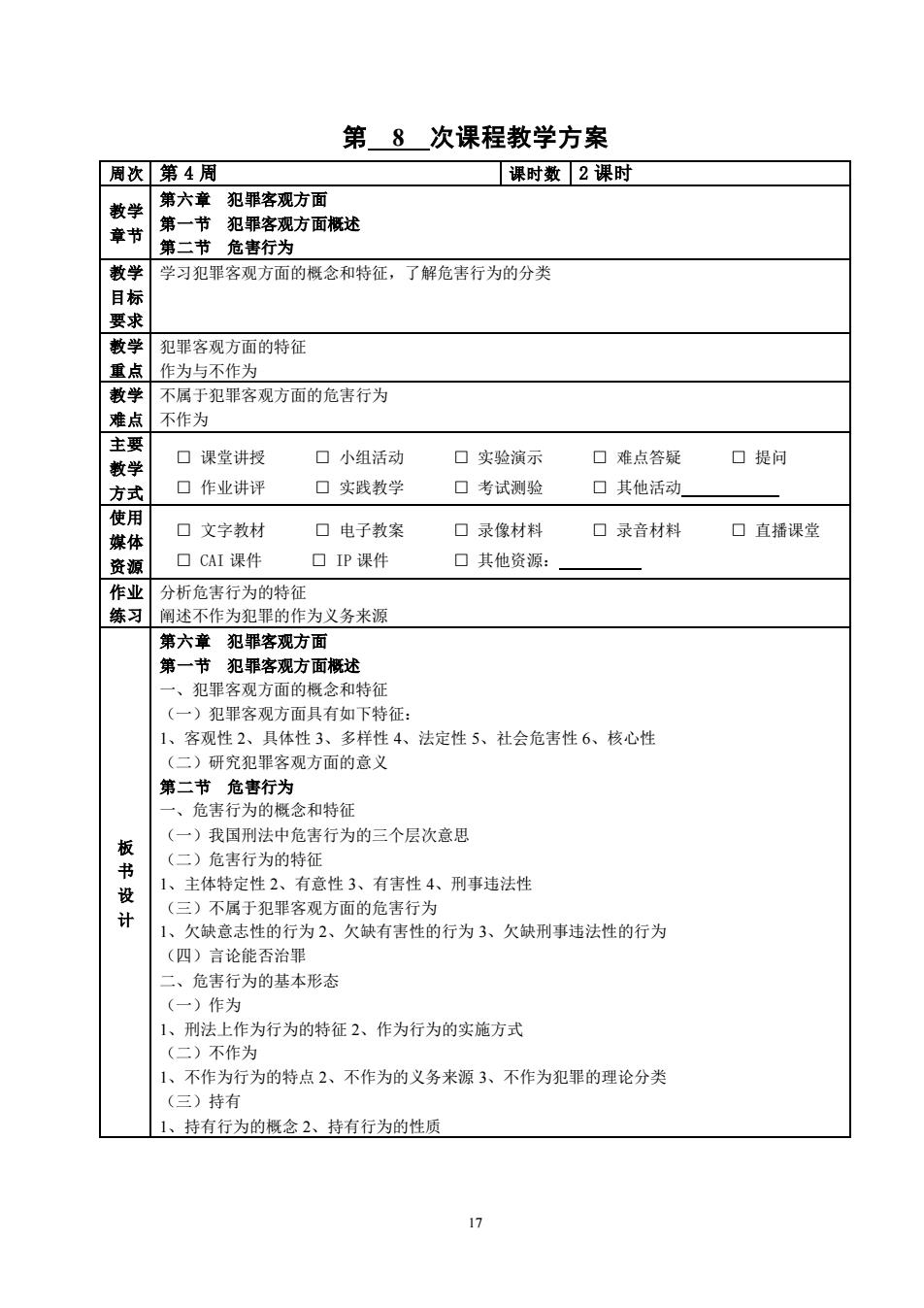

第_8次课程教学方案周次第4周课时数|2课时第六章犯罪客观方面教学第一节犯罪客观方面概述章节第二节危害行为教学学习犯罪客观方面的概念和特征,了解危害行为的分类目标要求教学犯罪客观方面的特征重点 作为与不作为教学不属于犯罪客观方面的危害行为难点不作为主要口课堂讲授口小组活动口实验演示口难点答疑口提间教学口作业讲评口考试测验口其他活动方式口实践教学使用文字教材口电子教案口录像材料口录音材料口直播课堂媒体口CAI课件IP课件口其他资源:资源作业分析危害行为的特征练习「阐述不作为犯罪的作为义务来源第六章犯罪客观方面第一节犯罪客观方面概述、犯罪客观方面的概念和特征一)犯罪客观方面具有如下特征:1、客观性2、具体性3、多样性4、法定性5、社会危害性6、核心性(二)研究犯罪客观方面的意义第二节 危害行为一、危害行为的概念和特征(一)我国刑法中危害行为的三个层次意思板(二)危害行为的特征书1、主体特定性2、有意性3、有害性4、刑事违法性设(三)不属于犯罪客观方面的危害行为计1、欠缺意志性的行为2、欠缺有害性的行为3、欠缺刑事违法性的行为(四)言论能否治罪、危害行为的基本形态(一) 作为1、刑法上作为行为的特征2、作为行为的实施方式(二)不作为1、不作为行为的特点2、不作为的义务来源3、不作为犯罪的理论分类(三)持有、持有行为的概念2、持有行为的性质17

17 第 8 次课程教学方案 周次 第 4 周 课时数 2 课时 教学 章节 第六章 犯罪客观方面 第一节 犯罪客观方面概述 第二节 危害行为 教学 目标 要求 学习犯罪客观方面的概念和特征,了解危害行为的分类 教学 重点 犯罪客观方面的特征 作为与不作为 教学 难点 不属于犯罪客观方面的危害行为 不作为 主要 教学 方式 □ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 □ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 □ 文字教材 □ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 练习 分析危害行为的特征 阐述不作为犯罪的作为义务来源 板 书 设 计 第六章 犯罪客观方面 第一节 犯罪客观方面概述 一、犯罪客观方面的概念和特征 (一)犯罪客观方面具有如下特征: 1、客观性 2、具体性 3、多样性 4、法定性 5、社会危害性 6、核心性 (二)研究犯罪客观方面的意义 第二节 危害行为 一、危害行为的概念和特征 (一)我国刑法中危害行为的三个层次意思 (二)危害行为的特征 1、主体特定性 2、有意性 3、有害性 4、刑事违法性 (三)不属于犯罪客观方面的危害行为 1、欠缺意志性的行为 2、欠缺有害性的行为 3、欠缺刑事违法性的行为 (四)言论能否治罪 二、危害行为的基本形态 (一)作为 1、刑法上作为行为的特征 2、作为行为的实施方式 (二)不作为 1、不作为行为的特点 2、不作为的义务来源 3、不作为犯罪的理论分类 (三)持有 1、持有行为的概念 2、持有行为的性质

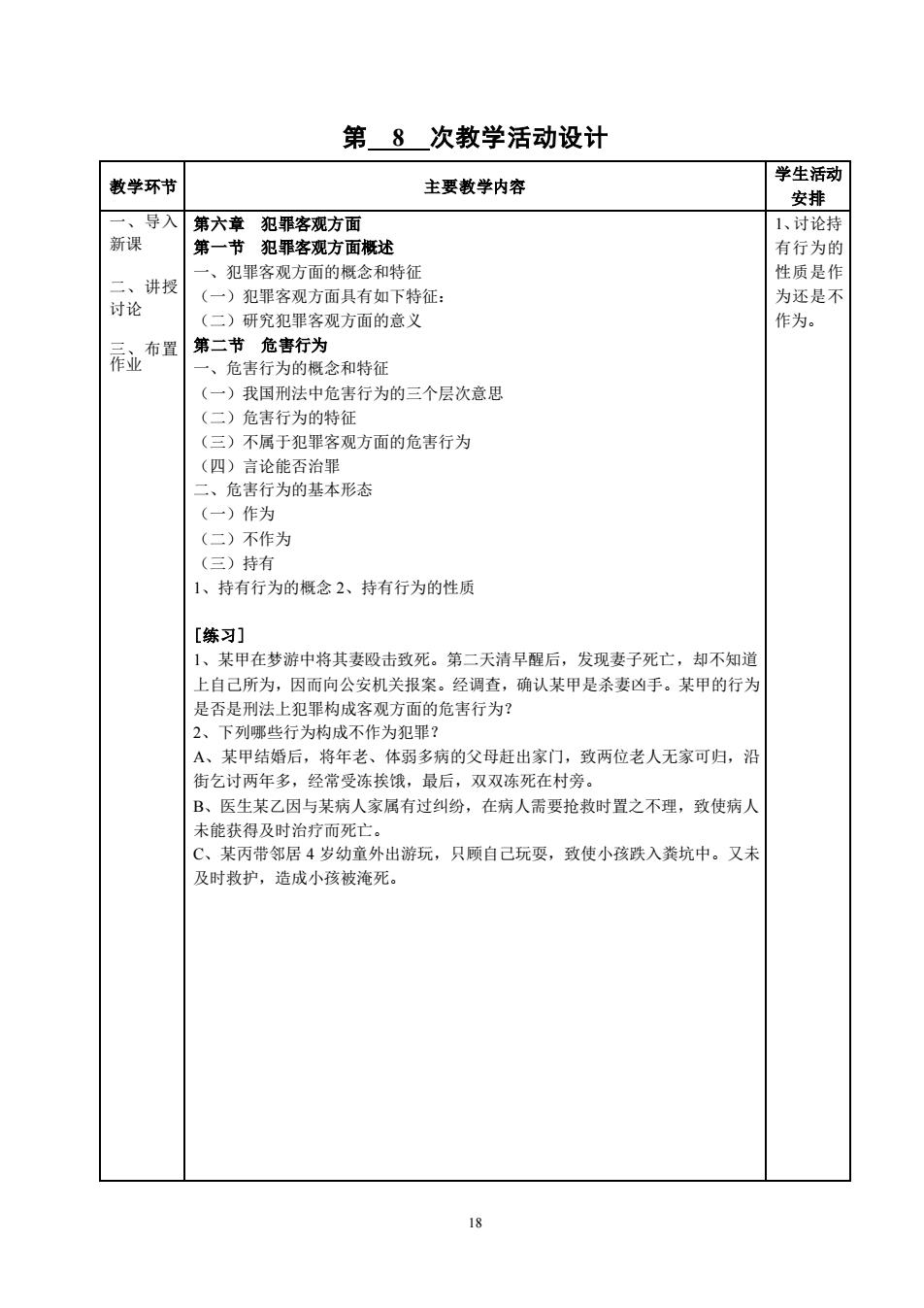

第_8次教学活动设计学生活动教学环节主要教学内容安排一、导入第六章犯罪客观方面1、讨论持新课有行为的第一节犯罪客观方面概述、犯罪客观方面的概念和特征性质是作、讲授为还是不一)犯罪客观方面具有如下特征;讨论作为。(二)研究犯罪客观方面的意义、布置第二节危害行为作业危害行为的概念和特征(一)我国刑法中危害行为的三个层次意思(二)危害行为的特征(三)不属于犯罪客观方面的危害行为(四)言论能否治罪二、危害行为的基本形态(一) 作为(二)不作为(三) 持有1、持有行为的概念2、持有行为的性质[练习]1、某甲在梦游中将其妻殴击致死。第二天清早醒后,发现妻子死亡,却不知道上自己所为,因而向公安机关报案。经调查,确认某甲是杀妻凶手。某甲的行为是否是刑法上犯罪构成客观方面的危害行为?2、下列哪些行为构成不作为犯罪?人、某甲结婚后,将年老、体弱多病的父母赶出家门,致两位老人无家可归,沿街气讨两年多,经常受冻挨饿,最后,双双冻死在村旁。B、医生某乙因与某病人家属有过纠纷,在病人需要抢救时置之不理,致使病人未能获得及时治疗而死亡C、某丙带邻居4岁幼童外出游玩,只顾自己玩耍,致使小孩跌入粪坑中。又未及时救护,造成小孩被淹死。18

18 第 8 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 一、导入 新课 二、讲授 讨论 三、布置 作业 第六章 犯罪客观方面 第一节 犯罪客观方面概述 一、犯罪客观方面的概念和特征 (一)犯罪客观方面具有如下特征: (二)研究犯罪客观方面的意义 第二节 危害行为 一、危害行为的概念和特征 (一)我国刑法中危害行为的三个层次意思 (二)危害行为的特征 (三)不属于犯罪客观方面的危害行为 (四)言论能否治罪 二、危害行为的基本形态 (一)作为 (二)不作为 (三)持有 1、持有行为的概念 2、持有行为的性质 [练习] 1、某甲在梦游中将其妻殴击致死。第二天清早醒后,发现妻子死亡,却不知道 上自己所为,因而向公安机关报案。经调查,确认某甲是杀妻凶手。某甲的行为 是否是刑法上犯罪构成客观方面的危害行为? 2、下列哪些行为构成不作为犯罪? A、某甲结婚后,将年老、体弱多病的父母赶出家门,致两位老人无家可归,沿 街乞讨两年多,经常受冻挨饿,最后,双双冻死在村旁。 B、医生某乙因与某病人家属有过纠纷,在病人需要抢救时置之不理,致使病人 未能获得及时治疗而死亡。 C、某丙带邻居 4 岁幼童外出游玩,只顾自己玩耍,致使小孩跌入粪坑中。又未 及时救护,造成小孩被淹死。 1、讨论持 有行为的 性质是作 为还是不 作为

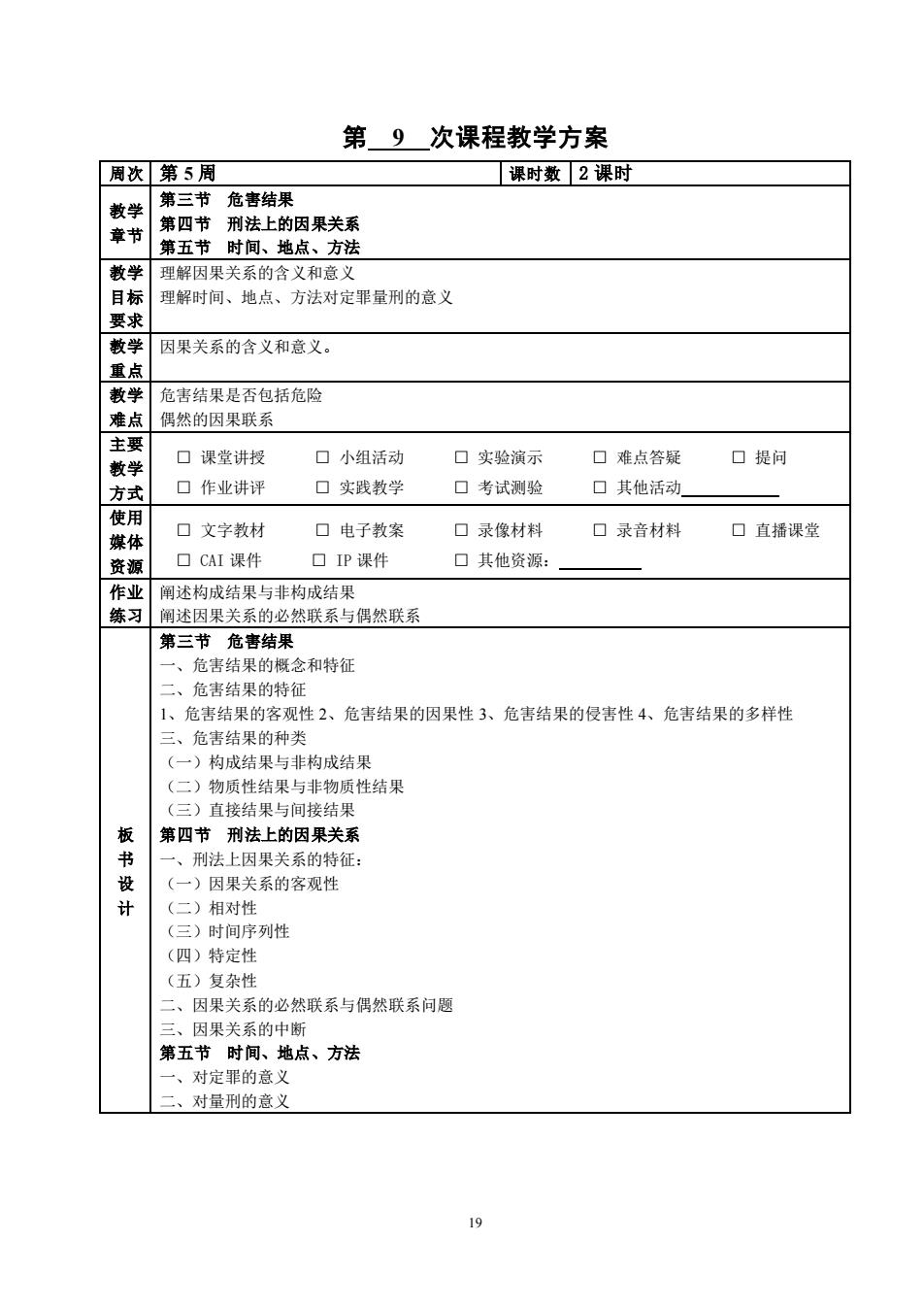

第_9次课程教学方案周次第5周课时数|2课时第三节危害结果教学第四节刑法上的因果关系章节 第五节、耐间、地点、方法教学理解因果关系的含义和意义目标理解时间、地点、方法对定罪量刑的意义要求教学因果关系的含义和意义。重点教学危害结果是否包括危险难点偶然的因果联系主要口课堂讲授口小组活动口实验演示口难点答疑口提间教学口考试测验口其他活动方式口作业讲评口实践教学使用口文字教材口电子教案口录像材料口录音材料直播课堂媒体口CAI课件IP 课件口其他资源:资源作业阐述构成结果与非构成结果练习阐述因果关系的必然联系与偶然联系第三节危害结果、危害结果的概念和特征危害结果的特征1、危害结果的客观性 2、危害结果的因果性 3、危害结果的侵害性 4、危害结果的多样性、危害结果的种类(一)构成结果与非构成结果(二)物质性结果与非物质性结果(三)直接结果与间接结果板第四节刑法上的因果关系书一、型法上因果关系的特征设(一)因果关系的客观性计(二)相对性(三)时间序列性(四)特定性(五)复杂性二、因果关系的必然联系与偶然联系问题三、因果关系的中断第五节、时间、地点、方法一、对定罪的意义二、 对量刑的意义19

19 第 9 次课程教学方案 周次 第 5 周 课时数 2 课时 教学 章节 第三节 危害结果 第四节 刑法上的因果关系 第五节 时间、地点、方法 教学 目标 要求 理解因果关系的含义和意义 理解时间、地点、方法对定罪量刑的意义 教学 重点 因果关系的含义和意义。 教学 难点 危害结果是否包括危险 偶然的因果联系 主要 教学 方式 □ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 □ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 □ 文字教材 □ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 练习 阐述构成结果与非构成结果 阐述因果关系的必然联系与偶然联系 板 书 设 计 第三节 危害结果 一、危害结果的概念和特征 二、危害结果的特征 1、危害结果的客观性 2、危害结果的因果性 3、危害结果的侵害性 4、危害结果的多样性 三、危害结果的种类 (一)构成结果与非构成结果 (二)物质性结果与非物质性结果 (三)直接结果与间接结果 第四节 刑法上的因果关系 一、刑法上因果关系的特征: (一)因果关系的客观性 (二)相对性 (三)时间序列性 (四)特定性 (五)复杂性 二、因果关系的必然联系与偶然联系问题 三、因果关系的中断 第五节 时间、地点、方法 一、对定罪的意义 二、对量刑的意义

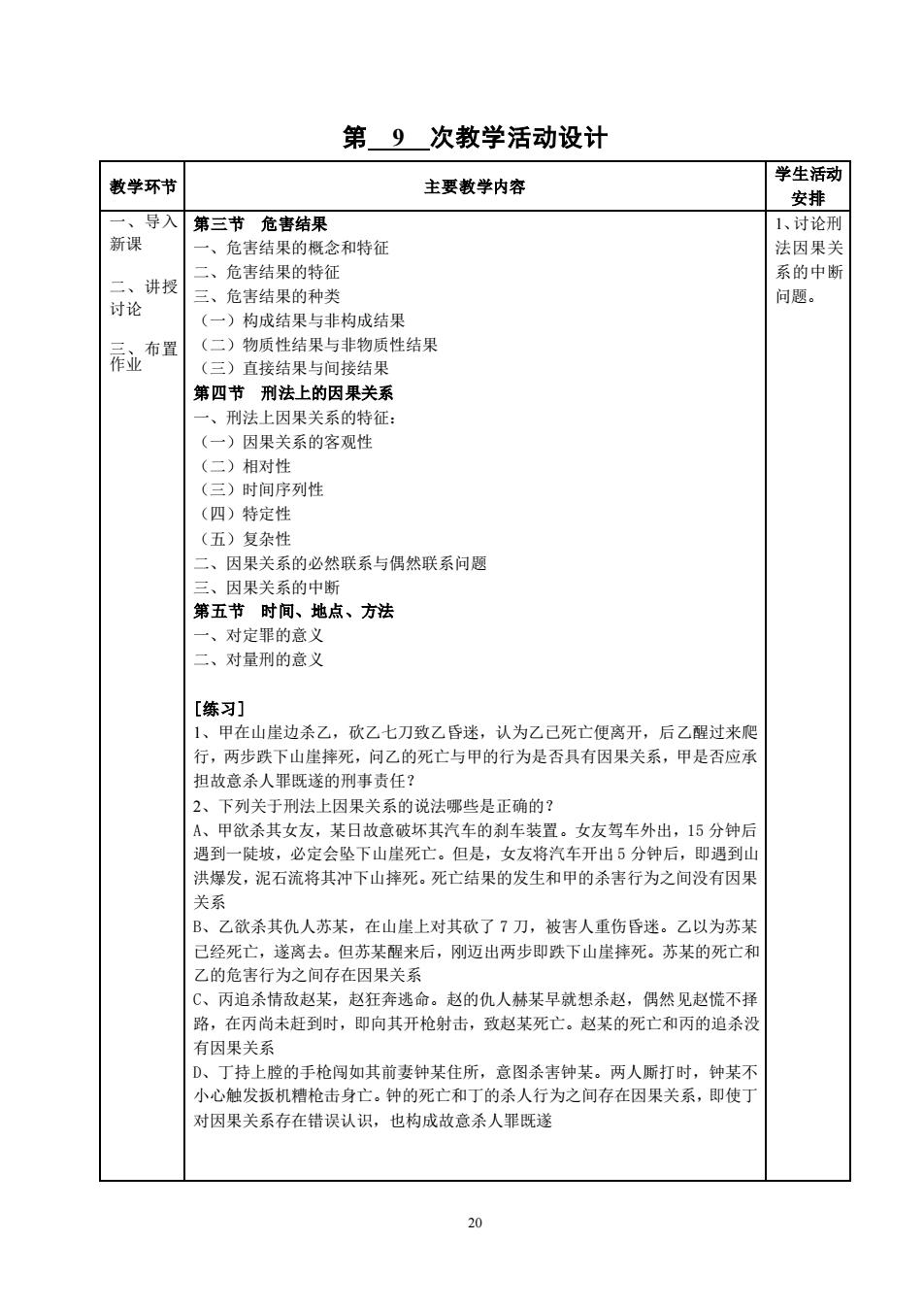

第_9次教学活动设计学生活动教学环节主要教学内容安排、导入第三节危害结果1、讨论刑新课法因果关、危害结果的概念和特征危害结果的特征系的中断讲授问题。危害结果的种类讨论(一)构成结果与非构成结果(二)物质性结果与非物质性结果布置作业三)直接结果与间接结果第四节 刑法上的因果关系、刑法上因果关系的特征:(一)因果关系的客观性(二)相对性(三)时间序列性(四)特定性(五)复杂性、因果关系的必然联系与偶然联系问题三、因果关系的中断第五节、时间、地点、方法对定罪的意义二、对量刑的意义[练习] 1、甲在山崖边杀乙,砍乙七刀致乙昏迷,认为乙已死亡便离开,后乙醒过来爬行,两步跌下山崖摔死,问乙的死亡与甲的行为是否具有因果关系,甲是否应承担故意杀人罪既遂的刑事责任?2、下列关于刑法上因果关系的说法哪些是正确的?A、甲欲杀其女友,某日故意破坏其汽车的刹车装置。女友驾车外出,15分钟后遇到一陡坡,必定会坠下山崖死亡。但是,女友将汽车开出5分钟后,即遇到山洪爆发,泥石流将其冲下山摔死。死亡结果的发生和甲的杀害行为之间没有因果关系B、乙欲杀其仇人苏某,在山崖上对其砍了7刀,被害人重伤昏迷。乙以为苏某已经死亡,遂离去。但苏某醒来后,刚迈出两步即跌下山崖摔死。苏某的死亡和乙的危害行为之间存在因果关系C、丙追杀情敌赵某,赵狂奔逃命。赵的仇人赫某早就想杀赵,偶然见赵慌不择路,在丙尚未赶到时,即向其开枪射击,致赵某死亡。赵某的死亡和丙的追杀没有因果关系D、丁持上膛的手枪闻如其前妻钟某住所,意图杀害钟某。两人厮打时,钟某不小心触发扳机糟枪击身亡。钟的死亡和丁的杀人行为之间存在因果关系,即使丁对因果关系存在错误认识,也构成故意杀人罪既遂20

20 第 9 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 一、导入 新课 二、讲授 讨论 三、布置 作业 第三节 危害结果 一、危害结果的概念和特征 二、危害结果的特征 三、危害结果的种类 (一)构成结果与非构成结果 (二)物质性结果与非物质性结果 (三)直接结果与间接结果 第四节 刑法上的因果关系 一、刑法上因果关系的特征: (一)因果关系的客观性 (二)相对性 (三)时间序列性 (四)特定性 (五)复杂性 二、因果关系的必然联系与偶然联系问题 三、因果关系的中断 第五节 时间、地点、方法 一、对定罪的意义 二、对量刑的意义 [练习] 1、甲在山崖边杀乙,砍乙七刀致乙昏迷,认为乙已死亡便离开,后乙醒过来爬 行,两步跌下山崖摔死,问乙的死亡与甲的行为是否具有因果关系,甲是否应承 担故意杀人罪既遂的刑事责任? 2、下列关于刑法上因果关系的说法哪些是正确的? A、甲欲杀其女友,某日故意破坏其汽车的刹车装置。女友驾车外出,15 分钟后 遇到一陡坡,必定会坠下山崖死亡。但是,女友将汽车开出 5 分钟后,即遇到山 洪爆发,泥石流将其冲下山摔死。死亡结果的发生和甲的杀害行为之间没有因果 关系 B、乙欲杀其仇人苏某,在山崖上对其砍了 7 刀,被害人重伤昏迷。乙以为苏某 已经死亡,遂离去。但苏某醒来后,刚迈出两步即跌下山崖摔死。苏某的死亡和 乙的危害行为之间存在因果关系 C、丙追杀情敌赵某,赵狂奔逃命。赵的仇人赫某早就想杀赵,偶然见赵慌不择 路,在丙尚未赶到时,即向其开枪射击,致赵某死亡。赵某的死亡和丙的追杀没 有因果关系 D、丁持上膛的手枪闯如其前妻钟某住所,意图杀害钟某。两人厮打时,钟某不 小心触发扳机糟枪击身亡。钟的死亡和丁的杀人行为之间存在因果关系,即使丁 对因果关系存在错误认识,也构成故意杀人罪既遂 1、讨论刑 法因果关 系的中断 问题