第一单元过关检测(A) (时间60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1商朝建立后,实行内外服制,商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。西周 时期,分封制下的诸侯虽享有受封土地上的统治权,但也要服从周天子的政令,承 担对周王室的义务。这一变化表明西周( A.中央集权得以确立 B.官僚政治逐渐取代了贵族政治 C.宗法制开始形成 D.“天下一家政治理念得以强化 答案D 解析:商朝内外服制下,商王对外服的控制力有限,但到了西周时期,各诸侯国必须 承认周王的权威,周王确立了天下共主的地位,控制力比商朝有所加强,“天下一 家”政治理念得以强化,故选D项。A、B两项均不符合史实,排除。宗法制是把 血缘纽带同政治关系结合起来的一种制度,而题干材料强调西周分封制下周王控 制力比商朝有所加强,故排除C项。 2.周天子授土授民给诸侯叫作“建国”,诸侯授土授民给卿、大夫叫作“立家”,因此 对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效忠 于家,而不知效忠于国。这表明,分封制() A.强化了血缘与政治联系 B.埋下了分裂割据隐患 C.突出了权利与义务统一 D.淡化了民众等级观念 答案B 解析:根据题千材料“因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立“只知 效忠于家,而不知效忠于国”,可知分封制下的士与广大庶民,国与家相辅相成的观 念比较谈薄,为西周后期分封制遭到破坏埋下了隐患,故选B项;题干材料突出了 血缘联系,弱化了政治联系,排除A项;题干材料没有反映权利与义务相统一的信 息,排除C项;分封制层层分封、森严等级的特征,强化了民众的等级观念,排除D 项。 3秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理 制度,还建立了以邮传为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( A.确立了中央集权制度 B.实现了思想统 C提高了国家治理能力 D.导致了暴政统治

第一单元过关检测(A) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.商朝建立后,实行内外服制,商王直接控制内服王畿地区,王畿四周是外服。西周 时期,分封制下的诸侯虽享有受封土地上的统治权,但也要服从周天子的政令,承 担对周王室的义务。这一变化表明西周( ) A.中央集权得以确立 B.官僚政治逐渐取代了贵族政治 C.宗法制开始形成 D.“天下一家”政治理念得以强化 答案:D 解析:商朝内外服制下,商王对外服的控制力有限,但到了西周时期,各诸侯国必须 承认周王的权威,周王确立了天下共主的地位,控制力比商朝有所加强,“天下一 家”政治理念得以强化,故选 D 项。A、B 两项均不符合史实,排除。宗法制是把 血缘纽带同政治关系结合起来的一种制度,而题干材料强调西周分封制下周王控 制力比商朝有所加强,故排除 C 项。 2.周天子授土授民给诸侯叫作“建国”,诸侯授土授民给卿、大夫叫作“立家”,因此 对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效忠 于家,而不知效忠于国。这表明,分封制( ) A.强化了血缘与政治联系 B.埋下了分裂割据隐患 C.突出了权利与义务统一 D.淡化了民众等级观念 答案:B 解析:根据题干材料“因此对于士、庶民而言,就有‘国’与‘家’的对立”“只知 效忠于家,而不知效忠于国”,可知分封制下的士与广大庶民,国与家相辅相成的观 念比较淡薄,为西周后期分封制遭到破坏埋下了隐患,故选 B 项;题干材料突出了 血缘联系,弱化了政治联系,排除 A 项;题干材料没有反映权利与义务相统一的信 息,排除 C 项;分封制层层分封、森严等级的特征,强化了民众的等级观念,排除 D 项。 3.秦朝规定各级官僚机构均以文书行政,“毋口请”,并形成了严密的文书行政管理 制度,还建立了以邮传为中心的文书传送系统。秦朝的这种做法( ) A.确立了中央集权制度 B.实现了思想统一 C.提高了国家治理能力 D.导致了暴政统治

答案:C 解析:文书行政管理制度有利于避免口口相传所导致的遗漏或失真的弊端,提高了 国家治理能力,故选C项;文书行政管理制度与确立中央集权没有直接关系,排除 A项:文书行政管理制度属于政治制度方面的举措,与加强思想控制没有直接关 系,排除B项:秦朝文书行政管理属于技术性手段,并不一定会导致暴政,排除D 项。 4.唐玄宗时期中书令权力很大,是宰相之首。唐肃宗以后,很少再设中书令,宰相也 就无首次之分,轮流值守制才得以完全确立。这反映了唐朝( ) A.宰相制度名存实亡 B.参议辅政制度变化 C.君主专制达到顶峰 D.三省六部制度完善 答案B 解析:题干材料中从“中书令权力很大,是宰相之首”到“宰相也就无首次之分,轮流 值守制才得以完全确立”,反映出中书令权力的削弱,参议辅政制度的变化,故选B 项:题干材料反映了唐朝相权的分散与削弱,并没有衰亡,排除A项,C项发生在清 朝时期,排除C项:题千材料反映了中书令权力的削弱,没有涉及三省的决策过程 无法推断其是否完善,排除D项。 5.“希腊民主政治的原型就是从这些小城邦里萌生,但它并不是代议式的民主,用 不着选举国会议员。所有的男性公民群聚于某个场所就公共事务进行讨论,法律 和政策的制定都通过投票表决。”这段话说明古希腊民主政治具有( A.原始性与狭隘性 B.直接性与全面性 C.开放性与随意性 D独立性与广泛性 答案:A 解析:题干材料“所有的男性公民群聚于某个场所就公共事务进行讨论,法律和政 策的制定都通过投票表决”表明古希腊实行直接民主,这种民主方式具有狭隘性 和原始性,故A项正确。B、C、D三项均不符合题意,排除。 6.12世纪,意大利的米兰、佛罗伦萨、热那亚等城市中,实行一种由执政官或统治 委员会掌握权力的共和政治。这些城市共和国发展出一整套不同于中世纪王权 的政治制度,形成了丰富的政治文献,阐释了民主思想。这表明意大利( A.发展了早期民主政治模式 B.正式确立民主共和政体 C.资本原始积累发展迅速 D.传播践行了启蒙思想 答案:A

答案:C 解析:文书行政管理制度有利于避免口口相传所导致的遗漏或失真的弊端,提高了 国家治理能力,故选 C 项;文书行政管理制度与确立中央集权没有直接关系,排除 A 项;文书行政管理制度属于政治制度方面的举措,与加强思想控制没有直接关 系,排除 B 项;秦朝文书行政管理属于技术性手段,并不一定会导致暴政,排除 D 项。 4.唐玄宗时期中书令权力很大,是宰相之首。唐肃宗以后,很少再设中书令,宰相也 就无首次之分,轮流值守制才得以完全确立。这反映了唐朝( ) A.宰相制度名存实亡 B.参议辅政制度变化 C.君主专制达到顶峰 D.三省六部制度完善 答案:B 解析:题干材料中从“中书令权力很大,是宰相之首”到“宰相也就无首次之分,轮流 值守制才得以完全确立”,反映出中书令权力的削弱,参议辅政制度的变化,故选 B 项;题干材料反映了唐朝相权的分散与削弱,并没有衰亡,排除 A 项;C 项发生在清 朝时期,排除 C 项;题干材料反映了中书令权力的削弱,没有涉及三省的决策过程, 无法推断其是否完善,排除 D 项。 5.“希腊民主政治的原型就是从这些小城邦里萌生,但它并不是代议式的民主,用 不着选举国会议员。所有的男性公民群聚于某个场所就公共事务进行讨论,法律 和政策的制定都通过投票表决。”这段话说明古希腊民主政治具有( ) A.原始性与狭隘性 B.直接性与全面性 C.开放性与随意性 D.独立性与广泛性 答案:A 解析:题干材料“所有的男性公民群聚于某个场所就公共事务进行讨论,法律和政 策的制定都通过投票表决”表明古希腊实行直接民主,这种民主方式具有狭隘性 和原始性,故 A 项正确。B、C、D 三项均不符合题意,排除。 6.12 世纪,意大利的米兰、佛罗伦萨、热那亚等城市中,实行一种由执政官或统治 委员会掌握权力的共和政治。这些城市共和国发展出一整套不同于中世纪王权 的政治制度,形成了丰富的政治文献,阐释了民主思想。这表明意大利( ) A.发展了早期民主政治模式 B.正式确立民主共和政体 C.资本原始积累发展迅速 D.传播践行了启蒙思想 答案:A

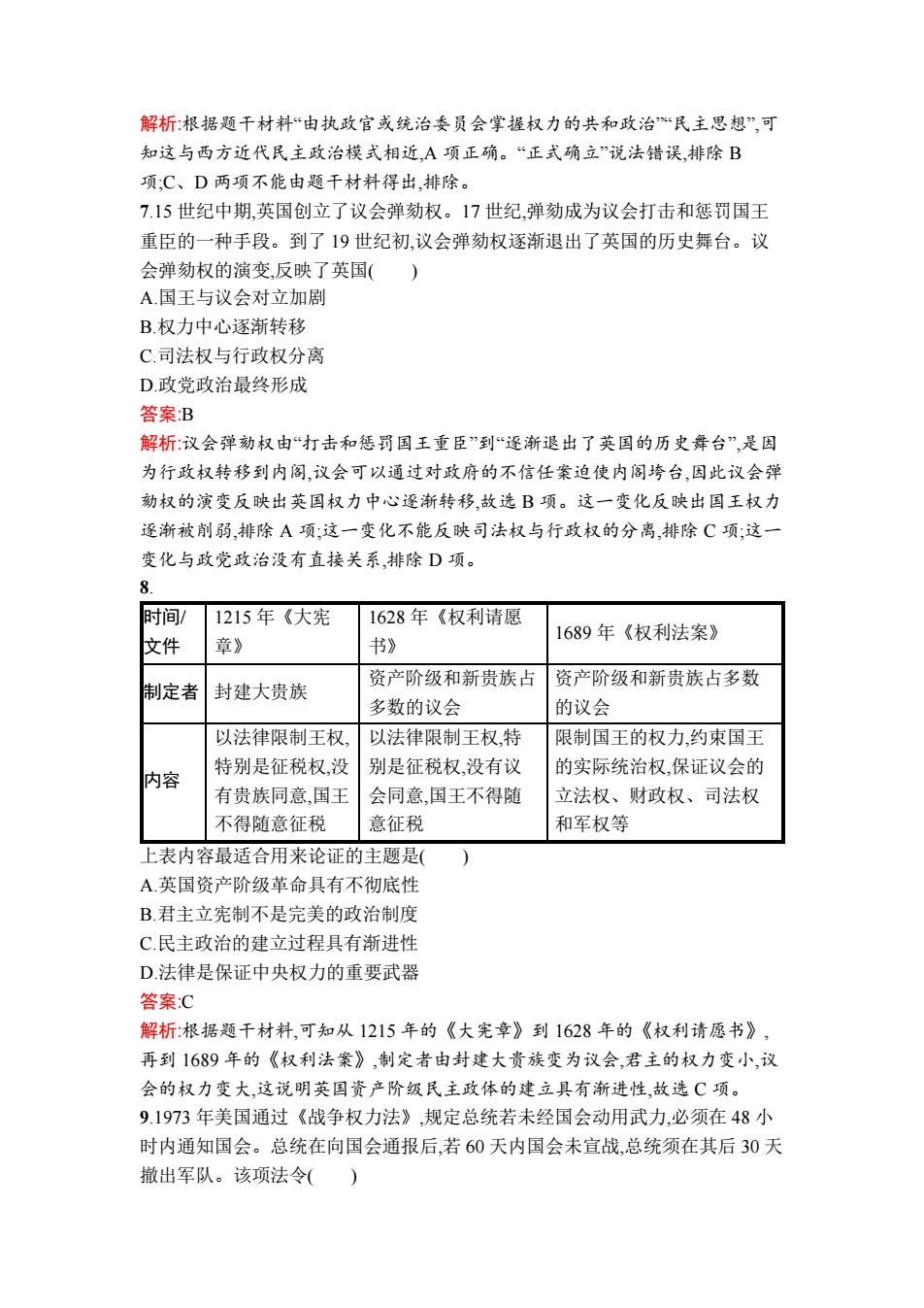

解析:根据题干材料“由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治“民主思想”,可 知这与西方近代民主政治模式相近,A项正确。“正式确立”说法错误,排除B 项;C、D两项不能由题千材料得出,排除。 7.15世纪中期,英国创立了议会弹劾权。17世纪,弹劾成为议会打击和惩罚国王 重臣的一种手段。到了19世纪初,议会弹劾权逐渐退出了英国的历史舞台。议 会弹劾权的演变,反映了英国( A.国王与议会对立加剧 B.权力中心逐渐转移 C.司法权与行政权分离 D.政党政治最终形成 答案B 解析:议会弹劾权由“打击和惩罚国王重臣”到“逐渐退出了英国的历史舞台”,是因 为行政权转移到内阁,议会可以通过对政府的不信任案迫使内阁垮台,因此议会弹 劾权的演变反映出英国权力中心逐渐转移,故选B项。这一变化反映出国王权力 逐渐被削弱,排除A项;这一变化不能反映司法权与行政权的分离,排除C项;这一 变化与政党政治没有直接关系,排除D项。 8 时间/ 1215年《大宪 1628年《权利请愿 1689年《权利法案》 文件 章》 书》 资产阶级和新贵族占 资产阶级和新贵族占多数 制定者 封建大贵族 多数的议会 的议会 以法律限制王权」 以法律限制王权,特 限制国王的权力,约束国王 特别是征税权,没 别是征税权,没有议 的实际统治权,保证议会的 内容 有贵族同意国王 会同意,国王不得随 立法权、财政权、司法权 不得随意征税 意征税 和军权等 上表内容最适合用来论证的主题是( A.英国资产阶级革命具有不彻底性 B.君主立宪制不是完美的政治制度 C.民主政治的建立过程具有渐进性 D.法律是保证中央权力的重要武器 答案:C 解析:根据题千材料,可知从1215年的《大宪章》到1628年的《权利请愿书》, 再到1689年的《权利法案》,制定者由封建大贵族变为议会,君主的权力变小,议 会的权力变大,这说明英国资产阶级民主政体的建立具有渐进性,故选C项。 9.1973年美国通过《战争权力法》,规定总统若未经国会动用武力,必须在48小 时内通知国会。总统在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天 撤出军队。该项法令()

解析:根据题干材料“由执政官或统治委员会掌握权力的共和政治”“民主思想”,可 知这与西方近代民主政治模式相近,A 项正确。“正式确立”说法错误,排除 B 项;C、D 两项不能由题干材料得出,排除。 7.15 世纪中期,英国创立了议会弹劾权。17 世纪,弹劾成为议会打击和惩罚国王 重臣的一种手段。到了 19 世纪初,议会弹劾权逐渐退出了英国的历史舞台。议 会弹劾权的演变,反映了英国( ) A.国王与议会对立加剧 B.权力中心逐渐转移 C.司法权与行政权分离 D.政党政治最终形成 答案:B 解析:议会弹劾权由“打击和惩罚国王重臣”到“逐渐退出了英国的历史舞台”,是因 为行政权转移到内阁,议会可以通过对政府的不信任案迫使内阁垮台,因此议会弹 劾权的演变反映出英国权力中心逐渐转移,故选 B 项。这一变化反映出国王权力 逐渐被削弱,排除 A 项;这一变化不能反映司法权与行政权的分离,排除 C 项;这一 变化与政党政治没有直接关系,排除 D 项。 8. 时间/ 文件 1215 年《大宪 章》 1628 年《权利请愿 书》 1689 年《权利法案》 制定者 封建大贵族 资产阶级和新贵族占 多数的议会 资产阶级和新贵族占多数 的议会 内容 以法律限制王权, 特别是征税权,没 有贵族同意,国王 不得随意征税 以法律限制王权,特 别是征税权,没有议 会同意,国王不得随 意征税 限制国王的权力,约束国王 的实际统治权,保证议会的 立法权、财政权、司法权 和军权等 上表内容最适合用来论证的主题是( ) A.英国资产阶级革命具有不彻底性 B.君主立宪制不是完美的政治制度 C.民主政治的建立过程具有渐进性 D.法律是保证中央权力的重要武器 答案:C 解析:根据题干材料,可知从 1215 年的《大宪章》到 1628 年的《权利请愿书》, 再到 1689 年的《权利法案》,制定者由封建大贵族变为议会,君主的权力变小,议 会的权力变大,这说明英国资产阶级民主政体的建立具有渐进性,故选 C 项。 9.1973 年美国通过《战争权力法》,规定总统若未经国会动用武力,必须在 48 小 时内通知国会。总统在向国会通报后,若 60 天内国会未宣战,总统须在其后 30 天 撤出军队。该项法令( )

A.表明国会主张收回总统的宣战权 B.体现出总统权力受到了限制 C.严重冲击了三权分立的政治制度 D提高了美国的行政效率 答案B 解析:根据题千材料“总统若未经国会动用武力,必须在48小时内通知国会。总统 在向国会通报后,若60天内国会未宣战,总统须在其后30天撤出军队”,可知总统 权力受到国会的制约,故选B项:根据题千材料,可知美国总统有权宣战,但需经过 国会的同意,排除A项:该法令体现了三权分立,排除C项:题干材料反映的是总统 与国会权力的制衡,并非行政效率,排除D项。 10.自1873年起,法国国民议会讨论制定宪法。“共和国”一词仅仅出现在关于总 统选举方式的条款中:“共和国总统应由参众两院选出。”这表明,当时法国() A.民主政治的社会基础薄弱 B.以迂回的方式确立了民主共和制度 C.倡导自由平等的政治理念 D.仿效美国实行了总统制民主共和制 答案B 解析:法国历史上长期实行君主制,国内保守派势力十分强大,因此“共和国”出现 次数少主要是为了减少阻力,但宪法规定“共和国总统应由参众两院选出”,实际上 仍以条文的形式确立了民主共和制度,故选B项:19世纪中期法国工业资本主义 快速发展,不缺乏实行民主政治的基础,排除A项;总统的选举方式与自由平等的 政治理念无关,排除C项:法国实行议会制共和制,不同于美国的总统制共和制,排 除D项。 11.1912年,根据同盟会设计的部长取名,次长取实”的方案,由孙中山直接任命的 各部次长、局长和总统府秘书长等,除海军次长外,都是同盟会的重要骨干。… 各部几乎都由次长代理,当时有“次长内阁”之称。这则材料表明南京临时政府 () A.各部门负责人均是同盟会成员 B.大总统在实际工作中有名无实 C.政权的组织形式是责任内阁制 D.中央权力的执行主体是革命派 答案D 解析:根据题干材料中各部次长都是同盟会骨干,可知在南京临时政府中革命派掌 握实权,故选D项。 12.1912年3月11日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制, 则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时 约法》()

A.表明国会主张收回总统的宣战权 B.体现出总统权力受到了限制 C.严重冲击了三权分立的政治制度 D.提高了美国的行政效率 答案:B 解析:根据题干材料“总统若未经国会动用武力,必须在 48 小时内通知国会。总统 在向国会通报后,若 60 天内国会未宣战,总统须在其后 30 天撤出军队”,可知总统 权力受到国会的制约,故选 B 项;根据题干材料,可知美国总统有权宣战,但需经过 国会的同意,排除 A 项;该法令体现了三权分立,排除 C 项;题干材料反映的是总统 与国会权力的制衡,并非行政效率,排除 D 项。 10.自 1873 年起,法国国民议会讨论制定宪法。“共和国”一词仅仅出现在关于总 统选举方式的条款中:“共和国总统应由参众两院选出。”这表明,当时法国( ) A.民主政治的社会基础薄弱 B.以迂回的方式确立了民主共和制度 C.倡导自由平等的政治理念 D.仿效美国实行了总统制民主共和制 答案:B 解析:法国历史上长期实行君主制,国内保守派势力十分强大,因此“共和国”出现 次数少主要是为了减少阻力,但宪法规定“共和国总统应由参众两院选出”,实际上 仍以条文的形式确立了民主共和制度,故选 B 项;19 世纪中期法国工业资本主义 快速发展,不缺乏实行民主政治的基础,排除 A 项;总统的选举方式与自由平等的 政治理念无关,排除 C 项;法国实行议会制共和制,不同于美国的总统制共和制,排 除 D 项。 11.1912 年,根据同盟会设计的“部长取名,次长取实”的方案,由孙中山直接任命的 各部次长、局长和总统府秘书长等,除海军次长外,都是同盟会的重要骨干。…… 各部几乎都由次长代理,当时有“次长内阁”之称。这则材料表明南京临时政府 ( ) A.各部门负责人均是同盟会成员 B.大总统在实际工作中有名无实 C.政权的组织形式是责任内阁制 D.中央权力的执行主体是革命派 答案:D 解析:根据题干材料中各部次长都是同盟会骨干,可知在南京临时政府中革命派掌 握实权,故选 D 项。 12.1912 年 3 月 11 日,《中华民国临时约法》颁布,宋教仁说:“改总统制为内阁制, 则总统政治上之权力至微,虽有野心者,亦不得不就范。”这说明《中华民国临时 约法》( )

A.是近代第一部资产阶级性质的宪法 B.旨在维护民主共和的革命成果 C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性 D标志着资产阶级革命取得胜利 答案B 解析:《中华民国临时约法》改总统制为内阁制,目的是限制总统的权力,旨在维 护民主共和的革命成果,故选B项:题千材料强调《中华民国临时约法》改总统 制为内阁制的目的,没有强调其性质,排除A项:题干材料强调资产阶级的革命性」 而不是软弱性与妥协性,排除C项:辛亥革命后中国仍是半殖民地半封建社会,资 产阶级革命没有取得胜利,排除D项。 13.阅读下表,对表中反映的政权理解正确的是( 庆阳县两年来“三三制执行情况表(1944年) 家庭成分 社会出身 项目 地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生军界 工人 务农 数量 7 7 41 26 9 15 10 2 2 53 备注 全县参议员91名,内有候补议员12名 A.具有民主性和广泛性 B.体现了革命统一战线的原则 C.性质是工农民主政权 D.与人民民主政权群众基础相同 答案:A 解析:根据题干表格信息,可知“三三制”政权涉及阶层广泛,具有民主性和广泛性, 故A项正确。B、C、D三项均不符合题意,排除。 14徐中约认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期 及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是 () A.推翻封建统治 B.赢得民族独立 C建立宪政民主 D.解决民生问题 答案:C 解析:推翻封建统治是孙中山革命军政时期的内容,故A项错误;赢得民族独立是 孙中山革命军政时期的内容,故B项错误:题千材料“最后由一部新宪法来统治全 国”说明其最终目标是建立宪政民主,故C项正确:题千材料没有涉及民生问题,故 D项错误。 15.中华人民共和国成立初期,《人民日报》记者袁水拍在《六亿人民心花开》 一 文中写道:“代表们走进了会场…很多人自己也曾经受尽苦难,直到解放的一

A.是近代第一部资产阶级性质的宪法 B.旨在维护民主共和的革命成果 C.体现出资产阶级的软弱性与妥协性 D.标志着资产阶级革命取得胜利 答案:B 解析:《中华民国临时约法》改总统制为内阁制,目的是限制总统的权力,旨在维 护民主共和的革命成果,故选 B 项;题干材料强调《中华民国临时约法》改总统 制为内阁制的目的,没有强调其性质,排除 A 项;题干材料强调资产阶级的革命性, 而不是软弱性与妥协性,排除 C 项;辛亥革命后中国仍是半殖民地半封建社会,资 产阶级革命没有取得胜利,排除 D 项。 13.阅读下表,对表中反映的政权理解正确的是( ) 庆阳县两年来“三三制”执行情况表(1944 年) 项目 家庭成分 社会出身 地主 富农 中农 贫农 绅士 商人 学生 军界 工人 务农 数量 7 17 41 26 9 15 10 2 2 53 备注 全县参议员 91 名,内有候补议员 12 名 A.具有民主性和广泛性 B.体现了革命统一战线的原则 C.性质是工农民主政权 D.与人民民主政权群众基础相同 答案:A 解析:根据题干表格信息,可知“三三制”政权涉及阶层广泛,具有民主性和广泛性, 故 A 项正确。B、C、D 三项均不符合题意,排除。 14.徐中约认为,孙中山设想通过一个三段式的革命程序,即军政时期、训政时期 及最后由一部新宪法来统治全国。据此可知,孙中山革命的最终政治目标是 ( ) A.推翻封建统治 B.赢得民族独立 C.建立宪政民主 D.解决民生问题 答案:C 解析:推翻封建统治是孙中山革命军政时期的内容,故 A 项错误;赢得民族独立是 孙中山革命军政时期的内容,故 B 项错误;题干材料“最后由一部新宪法来统治全 国”说明其最终目标是建立宪政民主,故 C 项正确;题干材料没有涉及民生问题,故 D 项错误。 15.中华人民共和国成立初期,《人民日报》记者袁水拍在《六亿人民心花开》一 文中写道:“代表们走进了会场……很多人自己也曾经受尽苦难,直到解放的一