第二单元过关检测(A) (时间60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.苏轼曾说:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏、晋以来出 于九品中正,隋、唐至今出于科举。”这段材料说明了中国古代选官制度的发展 趋势是() A.选官和品德有机结合 B.品德成为人才选拔的重要标准 C.世卿世禄制逐渐式微 D.人才选拔由地方集中到中央 答案D 解析:题千材料反映了选官标准由重家世、门第到重学识、才能,选官方式由地方 到中央的趋势,故D项正确。 2.有学者指出,封土赐民之制,是造成春秋以来割据局面的基础。谷禄官俸制度兴 起后,“臣下无土地人民以为抗上之资,任之即官,去之即民”。这一转变() A.促进了小农经济的发展 B.逐渐动摇了世卿世禄制 C防止了地方势力的勾结 D巩固了西周的宗法制度 答案B 解析:根据题千材料“臣下无土地人民以为抗上之资,任之即官,去之即民”,可知谷 禄官俸制度兴起后,削弱了地方割据势力,且官员的收入来自官俸,打破了原来的 世卿世禄制度,有利于加强中央集权,故B项正确。 3东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量 的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低 等。这客观上() A.推动了儒学独尊局面的出现 B.促使社会阶层趋于固化 C.打破了世家大族对政权的垄断 D.动摇了郡县制的基础 答案B 解析:根据题千材料,可知东汉察举制荐举的是那些熟悉儒家经典和道德声望高的 人,这在一定程度上促使社会阶层固化,故B项正确:儒学独尊局面出现于汉武帝 时期,故A项错误:结合所学知识,可知东汉的察举制并没有打破世家大族对政权 的垄断故C项错误:题千材料没有涉及郡县制,故D项错误

第二单元过关检测(A) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.苏轼曾说:“三代以上出于学,战国至秦出于客,汉以后出于郡县吏,魏、晋以来出 于九品中正,隋、唐至今出于科举。”这段材料说明了中国古代选官制度的发展 趋势是( ) A.选官和品德有机结合 B.品德成为人才选拔的重要标准 C.世卿世禄制逐渐式微 D.人才选拔由地方集中到中央 答案:D 解析:题干材料反映了选官标准由重家世、门第到重学识、才能,选官方式由地方 到中央的趋势,故 D 项正确。 2.有学者指出,封土赐民之制,是造成春秋以来割据局面的基础。谷禄官俸制度兴 起后,“臣下无土地人民以为抗上之资,任之即官,去之即民”。这一转变( ) A.促进了小农经济的发展 B.逐渐动摇了世卿世禄制 C.防止了地方势力的勾结 D.巩固了西周的宗法制度 答案:B 解析:根据题干材料“臣下无土地人民以为抗上之资,任之即官,去之即民”,可知谷 禄官俸制度兴起后,削弱了地方割据势力,且官员的收入来自官俸,打破了原来的 世卿世禄制度,有利于加强中央集权,故 B 项正确。 3.东汉实行察举制,“郡察孝廉,州举茂才”,州、郡都必须定期向朝廷举荐一定数量 的人才,而判断孝廉、茂才的标准包括对儒家经典的熟悉程度和道德声望的高低 等。这客观上( ) A.推动了儒学独尊局面的出现 B.促使社会阶层趋于固化 C.打破了世家大族对政权的垄断 D.动摇了郡县制的基础 答案:B 解析:根据题干材料,可知东汉察举制荐举的是那些熟悉儒家经典和道德声望高的 人,这在一定程度上促使社会阶层固化,故 B 项正确;儒学独尊局面出现于汉武帝 时期,故 A 项错误;结合所学知识,可知东汉的察举制并没有打破世家大族对政权 的垄断,故 C 项错误;题干材料没有涉及郡县制,故 D 项错误

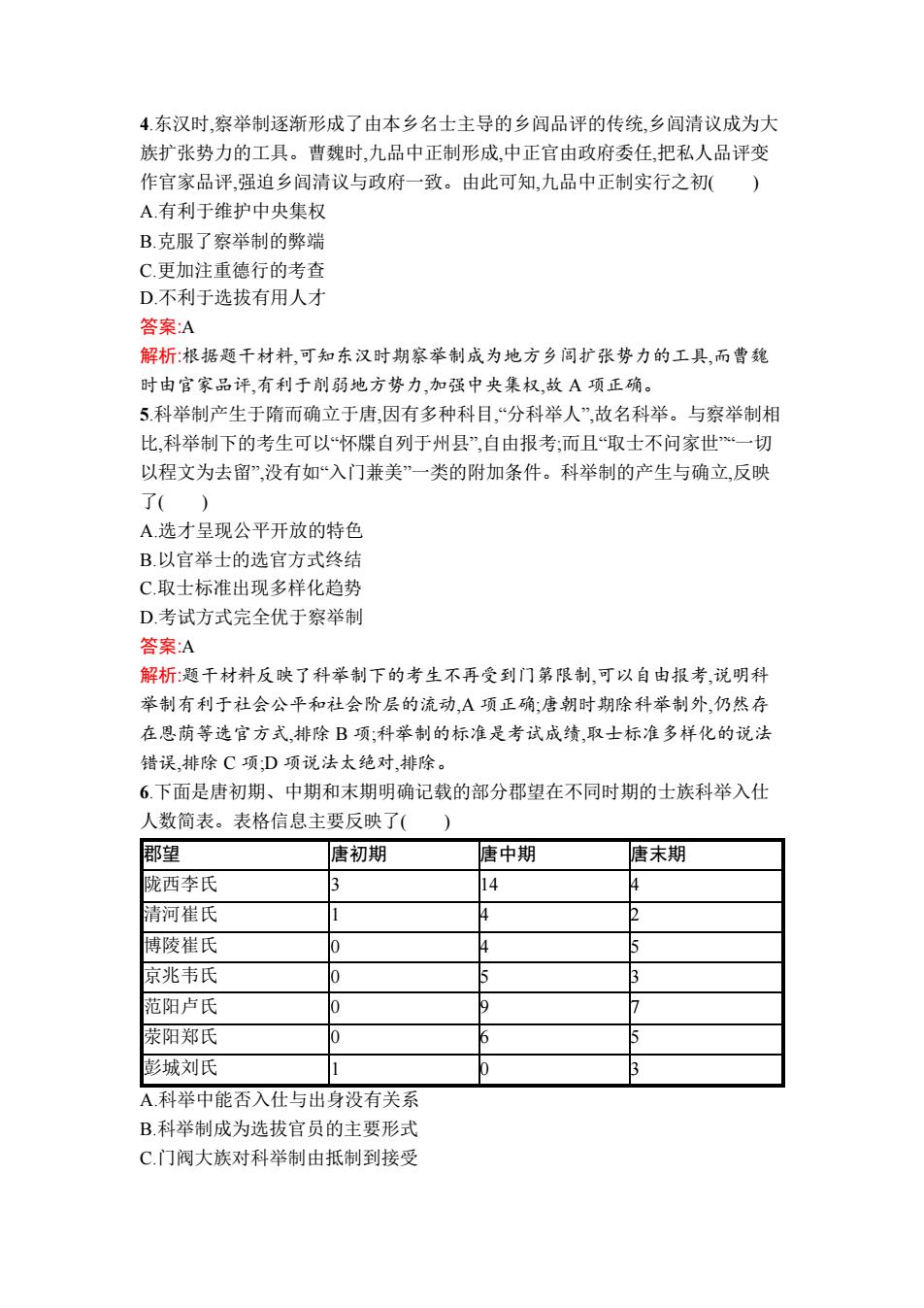

4东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统,乡闾清议成为大 族扩张势力的工具。曹魏时,九品中正制形成,中正官由政府委任,把私人品评变 作官家品评,强迫乡闾清议与政府一致。由此可知,九品中正制实行之初() A有利于维护中央集权 B.克服了察举制的弊端 C.更加注重德行的考查 D.不利于选拔有用人才 答案:A 解析:根据题干材料,可知东汉时期察举制成为地方乡闾扩张势力的工具,而曹魏 时由官家品评,有利于削弱地方势力,加强中央集权,故A项正确。 5科举制产生于隋而确立于唐,因有多种科目,“分科举人”,故名科举。与察举制相 比,科举制下的考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考:而且“取士不问家世一切 以程文为去留”,没有如“入门兼美”一类的附加条件。科举制的产生与确立,反映 了() A.选才呈现公平开放的特色 B.以官举士的选官方式终结 C.取士标准出现多样化趋势 D.考试方式完全优于察举制 答案:A 解析:题千干材料反映了科举制下的考生不再受到门第限制,可以自由报考,说明科 举制有利于社会公平和社会阶层的流动,A项正确;唐朝时期除科举制外,仍然存 在恩荫等选官方式,排除B项:科举制的标准是考试成绩,取士标准多样化的说法 错误,排除C项,D项说法太绝对,排除。 6.下面是唐初期、中期和末期明确记载的部分郡望在不同时期的士族科举入仕 人数简表。表格信息主要反映了( 郡望 唐初期 唐中期 唐末期 陇西李氏 3 14 4 清河崔氏 博陵崔氏 0 5 京兆韦氏 范阳卢氏 7 荥阳郑氏 5 彭城刘氏 A.科举中能否入仕与出身没有关系 B.科举制成为选拔官员的主要形式 C.门阀大族对科举制由抵制到接受

4.东汉时,察举制逐渐形成了由本乡名士主导的乡闾品评的传统,乡闾清议成为大 族扩张势力的工具。曹魏时,九品中正制形成,中正官由政府委任,把私人品评变 作官家品评,强迫乡闾清议与政府一致。由此可知,九品中正制实行之初( ) A.有利于维护中央集权 B.克服了察举制的弊端 C.更加注重德行的考查 D.不利于选拔有用人才 答案:A 解析:根据题干材料,可知东汉时期察举制成为地方乡闾扩张势力的工具,而曹魏 时由官家品评,有利于削弱地方势力,加强中央集权,故 A 项正确。 5.科举制产生于隋而确立于唐,因有多种科目,“分科举人”,故名科举。与察举制相 比,科举制下的考生可以“怀牒自列于州县”,自由报考;而且“取士不问家世”“一切 以程文为去留”,没有如“入门兼美”一类的附加条件。科举制的产生与确立,反映 了( ) A.选才呈现公平开放的特色 B.以官举士的选官方式终结 C.取士标准出现多样化趋势 D.考试方式完全优于察举制 答案:A 解析:题干材料反映了科举制下的考生不再受到门第限制,可以自由报考,说明科 举制有利于社会公平和社会阶层的流动,A 项正确;唐朝时期除科举制外,仍然存 在恩荫等选官方式,排除 B 项;科举制的标准是考试成绩,取士标准多样化的说法 错误,排除 C 项;D 项说法太绝对,排除。 6.下面是唐初期、中期和末期明确记载的部分郡望在不同时期的士族科举入仕 人数简表。表格信息主要反映了( ) 郡望 唐初期 唐中期 唐末期 陇西李氏 3 14 4 清河崔氏 1 4 2 博陵崔氏 0 4 5 京兆韦氏 0 5 3 范阳卢氏 0 9 7 荥阳郑氏 0 6 5 彭城刘氏 1 0 3 A.科举中能否入仕与出身没有关系 B.科举制成为选拔官员的主要形式 C.门阀大族对科举制由抵制到接受

D.士族在科举考试中占据较大比例 答案:C 解析:题千表格中士族科举入仕的人数增多说明门阀大族对科举由抵制到接受,故 选C项:出身对科举入仕有一定的影响,排除A项:仅根据门阀大族的科举入仕人 数不能说明科举制成为选官的主要形式,也无法说明士族在科举考试中占据较大 比例,排除B、D两项。 7.我国古代历来都重视对县官政绩的考核。秦汉时期,通过上计制度考察县官一 年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐朝对县官的考绩制度日趋完 善,包含德、勤、能、绩四个方面:明朝制定更加严密的考绩制度,分为考满和考 察,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代() A.管理水平不断提高 B.中央集权不断加强 C.监察制度不断完善 D.君主专制日益强化 答案B 解析:抓住问句的“实质上”,管理水平是现象,故A项错误;题千材料中县官考核制 度的逐步完善,反映了中央注重对地方官员一县官的管理,其实质是中央集权的 不断加强,故B项正确;监察制度不断完善也是现象,不是实质,故C项错误;君主 专制是一种决策方式,题千材料没有提及,故D项错误。 8两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核:唐朝出现了专门 考核机构一吏部考功司:宋朝设审官院、考课院和监司,负责不同类别官吏的考 核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明() A.专制皇权不断强化 B.官吏考核逐渐规范 C.中央集权不断加强 D.官员选拔日趋科学 答案B 解析:根据题干材料,可知中国古代不仅有专门的机构考核官员,还有监察等部门 的参与,实行严格的考核制度,这说明中国古代考核制度日趋规范化,故选B项。 9.从秦朝开始就有专门负责监察的官员。从秦至明清,监察官员和监察机构并不 代表社会履行职责,因此出现监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形。这种现象 无法逆转的根本原因是( A.监察体制的效能有限 B.监察官员和监察机构只是帝王的耳目 C.专制制度的本质 D监察官员的能力有限 答案:C

D.士族在科举考试中占据较大比例 答案:C 解析:题干表格中士族科举入仕的人数增多说明门阀大族对科举由抵制到接受,故 选 C 项;出身对科举入仕有一定的影响,排除 A 项;仅根据门阀大族的科举入仕人 数不能说明科举制成为选官的主要形式,也无法说明士族在科举考试中占据较大 比例,排除 B、D 两项。 7.我国古代历来都重视对县官政绩的考核。秦汉时期,通过上计制度考察县官一 年来的任职情况,并以此作为对县官奖惩的依据;唐朝对县官的考绩制度日趋完 善,包含德、勤、能、绩四个方面;明朝制定更加严密的考绩制度,分为考满和考 察,两者相辅进行。这一变化实质上反映了我国古代( ) A.管理水平不断提高 B.中央集权不断加强 C.监察制度不断完善 D.君主专制日益强化 答案:B 解析:抓住问句的“实质上”,管理水平是现象,故 A 项错误;题干材料中县官考核制 度的逐步完善,反映了中央注重对地方官员——县官的管理,其实质是中央集权的 不断加强,故 B 项正确;监察制度不断完善也是现象,不是实质,故 C 项错误;君主 专制是一种决策方式,题干材料没有提及,故 D 项错误。 8.两汉时期,由中央到地方实行分级负责、层层对官吏进行考核;唐朝出现了专门 考核机构——吏部考功司;宋朝设审官院、考课院和监司,负责不同类别官吏的考 核;明清主要由吏部负责官员考核,由都察院协同工作。这表明( ) A.专制皇权不断强化 B.官吏考核逐渐规范 C.中央集权不断加强 D.官员选拔日趋科学 答案:B 解析:根据题干材料,可知中国古代不仅有专门的机构考核官员,还有监察等部门 的参与,实行严格的考核制度,这说明中国古代考核制度日趋规范化,故选 B 项。 9.从秦朝开始就有专门负责监察的官员。从秦至明清,监察官员和监察机构并不 代表社会履行职责,因此出现监察官员乃至监察机构贪赃枉法的情形。这种现象 无法逆转的根本原因是( ) A.监察体制的效能有限 B.监察官员和监察机构只是帝王的耳目 C.专制制度的本质 D.监察官员的能力有限 答案:C

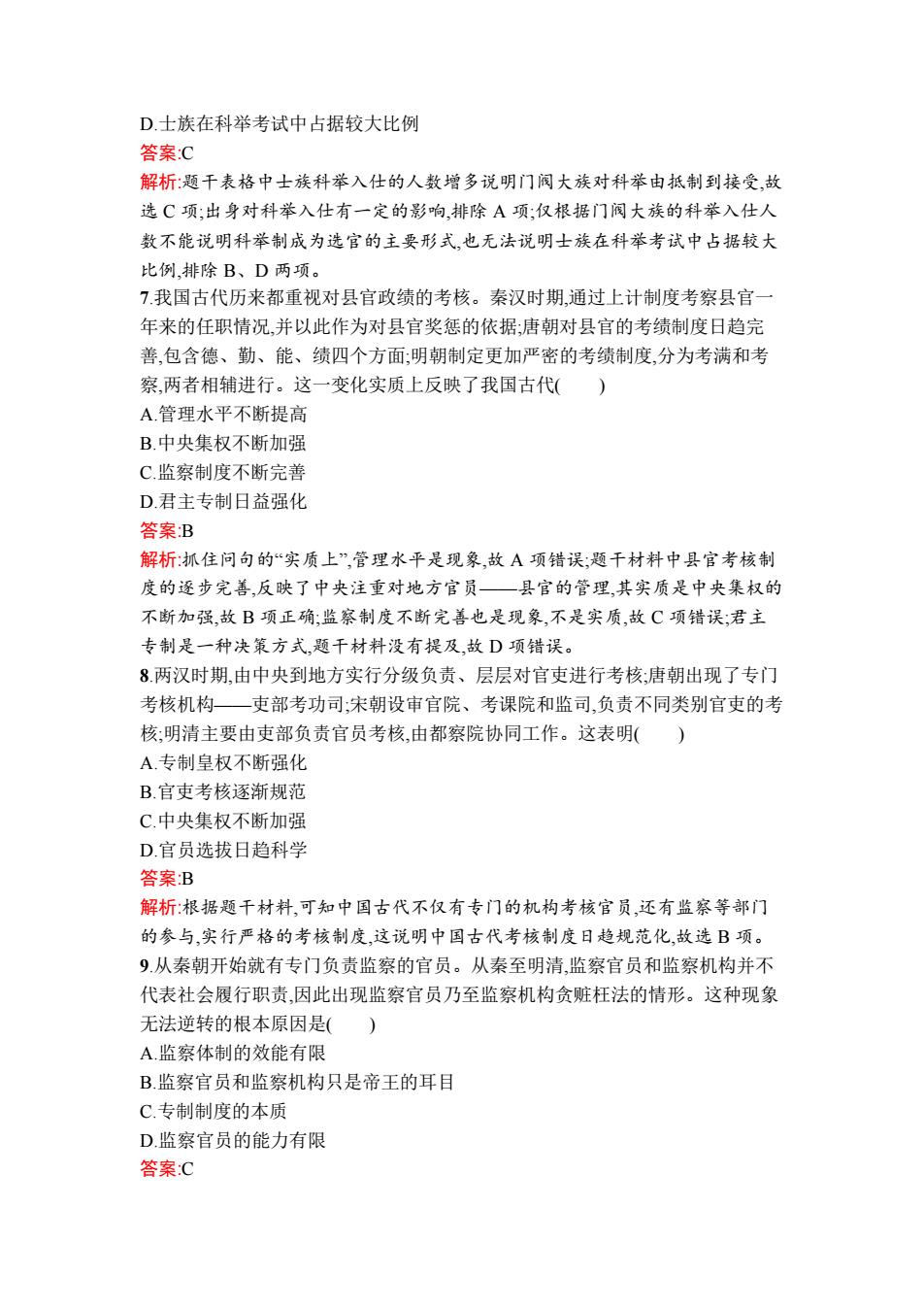

解析:结合所学知识,可知监察体制的建立在一定程度上有利于监督官员规范执 政,防止官员贪污腐败,但是在君主专制条件下设立监察机构的目的是维护君主专 制。监察官员和监察机构的权力来源于皇帝,服务于皇帝,因此决定了其权力有 限、效能有限,故C项符合题意。 10.御史一职早在战国时期就已出现,其职责主要是掌管国王身边之事务,以后才 逐渐演变为监察官员。秦朝时期设立“御史大夫”主管监察,开创了古代的监察官 员一般称“御史”的先例。“御史”一词的出现反映出中国古代社会() A.监察体系服务于皇权 B.监察体系的垂直性 C监察官员由皇帝钦定 D监察官员位高权重 答案B 解析:中国古代的监察官员主要是为帝王服务,这一机构直属于皇帝,体现出管理 的垂直性,故B项正确:战国时期,监察体系不是服务于皇权,故A项错误:监察官 员不一定都是皇帝钦点,故C项错误;题千材料没有体现出监察官员的地位,故D 项错误。 11.下表是清政府创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( 外国语 京师同文馆(1862年)、上海广方言馆(1863年)、广东同文馆(1864 学校 年)、湖北自强学堂(1893年) 军事 福建船政学堂(1866年)、天津水师学堂(1880年)、天津武备学堂 学校 (1885年)、江南水师学堂(1890年) 技术实 上海电报学堂(1882年)、天津西医学堂(1893年)、山海关铁路学堂 业学校 (1896年) A.适应了洋务运动开展的需要 B.违背了“中体西用”的思想 C.使西学在中国得到普遍认同 D.导致封建统治日益陷入危机 答案:A 解析:题干表格中的外国语学校、军事学校、技术实业学校创办的时间集中在 1862一1896年,据此并结合所学知识,可知当时清政府注重外语、军事和科技教 育,为洋务运动培养军事和实用技术人才,故选A项:题干材料反映了学习西方科 技的思想排除B项:C项说法错误,排除:洋务运动是封建统治阶级的自救运动,排 除D项。 12.英国历史学家汤因比认为,现代英国的官吏制度,是仿照中国的官吏制度而建 立的,且中国的这种制度取得了很大的成功。鸦片战争时,在英国人心里,当时中 国的制度是极为优越的,在经过各种议论后,通过考试选拔任用行政官员的制度在 英国己经普及了。从材料中获取的正确信息是(

解析:结合所学知识,可知监察体制的建立在一定程度上有利于监督官员规范执 政,防止官员贪污腐败,但是在君主专制条件下设立监察机构的目的是维护君主专 制。监察官员和监察机构的权力来源于皇帝,服务于皇帝,因此决定了其权力有 限、效能有限,故 C 项符合题意。 10.御史一职早在战国时期就已出现,其职责主要是掌管国王身边之事务,以后才 逐渐演变为监察官员。秦朝时期设立“御史大夫”主管监察,开创了古代的监察官 员一般称“御史”的先例。“御史”一词的出现反映出中国古代社会( ) A.监察体系服务于皇权 B.监察体系的垂直性 C.监察官员由皇帝钦定 D.监察官员位高权重 答案:B 解析:中国古代的监察官员主要是为帝王服务,这一机构直属于皇帝,体现出管理 的垂直性,故 B 项正确;战国时期,监察体系不是服务于皇权,故 A 项错误;监察官 员不一定都是皇帝钦点,故 C 项错误;题干材料没有体现出监察官员的地位,故 D 项错误。 11.下表是清政府创办的主要新式学堂分类统计表。清政府此举( ) 外国语 学校 京师同文馆(1862 年)、上海广方言馆(1863 年)、广东同文馆(1864 年)、湖北自强学堂(1893 年) 军事 学校 福建船政学堂(1866 年)、天津水师学堂(1880 年)、天津武备学堂 (1885 年)、江南水师学堂(1890 年) 技术实 业学校 上海电报学堂(1882 年)、天津西医学堂(1893 年)、山海关铁路学堂 (1896 年) A.适应了洋务运动开展的需要 B.违背了“中体西用”的思想 C.使西学在中国得到普遍认同 D.导致封建统治日益陷入危机 答案:A 解析:题干表格中的外国语学校、军事学校、技术实业学校创办的时间集中在 1862—1896 年,据此并结合所学知识,可知当时清政府注重外语、军事和科技教 育,为洋务运动培养军事和实用技术人才,故选 A 项;题干材料反映了学习西方科 技的思想,排除 B 项;C 项说法错误,排除;洋务运动是封建统治阶级的自救运动,排 除 D 项。 12.英国历史学家汤因比认为,现代英国的官吏制度,是仿照中国的官吏制度而建 立的,且中国的这种制度取得了很大的成功。鸦片战争时,在英国人心里,当时中 国的制度是极为优越的,在经过各种议论后,通过考试选拔任用行政官员的制度在 英国已经普及了。从材料中获取的正确信息是( )

A.科举制使中国的官吏制度一直优于英国 B.科举制推动了现代英国官吏制度的变革 C.鸦片战争时期英国己经全面了解中国 D.闭关自守政策阻断了中国与世界文化交流 答案B 解析:鸦片战争时期中国处于腐朽的封建专制统治下,故A项错误;题干材料“这种 制度取得了很大的成功“极为优越”说明科举制有利于提高统治集团的行政效率, 推动了现代英国官吏制度的变革,故B项正确:题千材料不能说明英国已全面了 解中国,故C项错误;闭关自守政策是限制对外贸易,而不是禁止一切对外活动,故 D项错误。 13.美国1787年宪法规定:参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局在 此期间设置或增加薪俸的任何文官职务;在合众国属下供职者,在继续任职期间, 不得担任国会任何一院的议员。美国宪法的这一规定() A维护了司法权的独立 B推行了议行合一的制度 C加强了中央政府权威 D.维护了国家立法权独立 答案D 解析:根据题千材料“参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局…任 何文官职务“在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议 员”并结合所学知识,可知强调了国家立法权独立,故D项符合题意。 14.1883年,美国国会通过了《美国文官法》。根据这个法案,美国政府形成了“两 官分途”,政府官员分为具有党派立场的政治官员和不受党派力量控制的中立事 务性官员,后者在美国政府中所占比例一开始只占10%,1930年占80%,1970年达 到85%,此后一直在85%上下徘徊。美国政府两官分途”的形成() A.严重削弱了精英政治的影响 B.缓和了两党之间的矛盾冲突 C.有利于保证公共行政的稳定性 D.加强了联邦政府的行政权力 答案:C 解析:中立事务性官员不是依靠政党的力量而是依靠自身素质入职,属于精英分 子,题干材料体现的是美国精英政治的影响正日益增强,而不是削弱,故A项错误; 中立事务性官员的增多不会影响两党之间的矛盾变化,故B项错误:根据题千材 料,可知不受党派力量控制的中立事务性官员逐渐占据主流,之后保持较为稳定的 比例,这有利于公共行政的稳定性,维护民主政治,故C项正确:题干材料没有体现 联邦政府行政权力的加强,故D项错误

A.科举制使中国的官吏制度一直优于英国 B.科举制推动了现代英国官吏制度的变革 C.鸦片战争时期英国已经全面了解中国 D.闭关自守政策阻断了中国与世界文化交流 答案:B 解析:鸦片战争时期中国处于腐朽的封建专制统治下,故 A 项错误;题干材料“这种 制度取得了很大的成功”“极为优越”说明科举制有利于提高统治集团的行政效率, 推动了现代英国官吏制度的变革,故 B 项正确;题干材料不能说明英国已全面了 解中国,故 C 项错误;闭关自守政策是限制对外贸易,而不是禁止一切对外活动,故 D 项错误。 13.美国 1787 年宪法规定:参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局在 此期间设置或增加薪俸的任何文官职务;在合众国属下供职者,在继续任职期间, 不得担任国会任何一院的议员。美国宪法的这一规定( ) A.维护了司法权的独立 B.推行了议行合一的制度 C.加强了中央政府权威 D.维护了国家立法权独立 答案:D 解析:根据题干材料“参议员或众议员在当选任期内不得出任合众国当局……任 何文官职务”“在合众国属下供职者,在继续任职期间,不得担任国会任何一院的议 员”并结合所学知识,可知强调了国家立法权独立,故 D 项符合题意。 14.1883 年,美国国会通过了《美国文官法》。根据这个法案,美国政府形成了“两 官分途”,政府官员分为具有党派立场的政治官员和不受党派力量控制的中立事 务性官员,后者在美国政府中所占比例一开始只占 10%,1930 年占 80%,1970 年达 到 85%,此后一直在 85%上下徘徊。美国政府“两官分途”的形成( ) A.严重削弱了精英政治的影响 B.缓和了两党之间的矛盾冲突 C.有利于保证公共行政的稳定性 D.加强了联邦政府的行政权力 答案:C 解析:中立事务性官员不是依靠政党的力量而是依靠自身素质入职,属于精英分 子,题干材料体现的是美国精英政治的影响正日益增强,而不是削弱,故 A 项错误; 中立事务性官员的增多不会影响两党之间的矛盾变化,故 B 项错误;根据题干材 料,可知不受党派力量控制的中立事务性官员逐渐占据主流,之后保持较为稳定的 比例,这有利于公共行政的稳定性,维护民主政治,故 C 项正确;题干材料没有体现 联邦政府行政权力的加强,故 D 项错误