第二单元过关检测(B) (时间60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.战国时期,人才的选拔方式呈现出多样化的特征:或由大臣举荐,或是通过自己上 书自荐、游说,或是积累军功得官。这反映出( A.贵族世袭特权已被废除 B.官吏选拔制度尚未建立 C.宗法分封制度完全瓦解 D.社会转型助推阶层流动 答案D 解析:战国时期是社会大转型时期,人才选拔方式的多样化有利于打破贵族世袭特 权,促进社会各阶层的流动,故选D项;A项不符合史实,排除:题千材料反映了战国 时期人才的选拔方式呈现出多样化特点,已经存在多种选拔方式,排除B项:C项 不符合史实,排除。 2汉初,根据军功大小选任官吏,“吏多军功”,但汉武帝时,明文规定可经丞相、列 侯、郡守推举人才,经考核后任以官职。这一改变旨在() A.削弱丞相的人事任免权 B.提高官员群体的素质 C.解除王国对中央的威胁 D.打击军功地主的权势 答案B 解析:题千材料中“明文规定可经丞相、列侯、郡守推举人才,经考核后任以官职” 的做法有利于提高官员群体的素质,故选B项。 3.东汉后期地方大族逐渐根深蒂固,形成新贵族,包办了察举,也把持了地方政权。 东汉州郡掾属(佐治的官吏)是当地实际统治阶层。该现象反映了() A.地方与中央渐行渐远 B.王国问题未彻底解决 C.察举制被贵族所垄断 D.九品中正制逐渐形成 答案:A 解析:题干材料反映了东汉后期地方大族包办察举、把持了地方政权和州郡掾属 成为当地实际统治阶层,即中央集权的削弱和割据势力的成长,地方与中央渐行渐 远,A项正确;地方大族即“新贵族”的兴起,不能说明王国问题没有彻底解决,B项 错误:察举制被贵族垄断只是其中的表现之一,不是问题所在,C项不符合题意;题 干材料没有提及地方势力影响到人物品评和按品级选官,D项错误

第二单元过关检测(B) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.战国时期,人才的选拔方式呈现出多样化的特征:或由大臣举荐,或是通过自己上 书自荐、游说,或是积累军功得官。这反映出( ) A.贵族世袭特权已被废除 B.官吏选拔制度尚未建立 C.宗法分封制度完全瓦解 D.社会转型助推阶层流动 答案:D 解析:战国时期是社会大转型时期,人才选拔方式的多样化有利于打破贵族世袭特 权,促进社会各阶层的流动,故选 D 项;A 项不符合史实,排除;题干材料反映了战国 时期人才的选拔方式呈现出多样化特点,已经存在多种选拔方式,排除 B 项;C 项 不符合史实,排除。 2.汉初,根据军功大小选任官吏,“吏多军功”;但汉武帝时,明文规定可经丞相、列 侯、郡守推举人才,经考核后任以官职。这一改变旨在( ) A.削弱丞相的人事任免权 B.提高官员群体的素质 C.解除王国对中央的威胁 D.打击军功地主的权势 答案:B 解析:题干材料中“明文规定可经丞相、列侯、郡守推举人才,经考核后任以官职” 的做法有利于提高官员群体的素质,故选 B 项。 3.东汉后期地方大族逐渐根深蒂固,形成新贵族,包办了察举,也把持了地方政权。 东汉州郡掾属(佐治的官吏)是当地实际统治阶层。该现象反映了( ) A.地方与中央渐行渐远 B.王国问题未彻底解决 C.察举制被贵族所垄断 D.九品中正制逐渐形成 答案:A 解析:题干材料反映了东汉后期地方大族包办察举、把持了地方政权和州郡掾属 成为当地实际统治阶层,即中央集权的削弱和割据势力的成长,地方与中央渐行渐 远,A 项正确;地方大族即“新贵族”的兴起,不能说明王国问题没有彻底解决,B 项 错误;察举制被贵族垄断只是其中的表现之一,不是问题所在,C 项不符合题意;题 干材料没有提及地方势力影响到人物品评和按品级选官,D 项错误

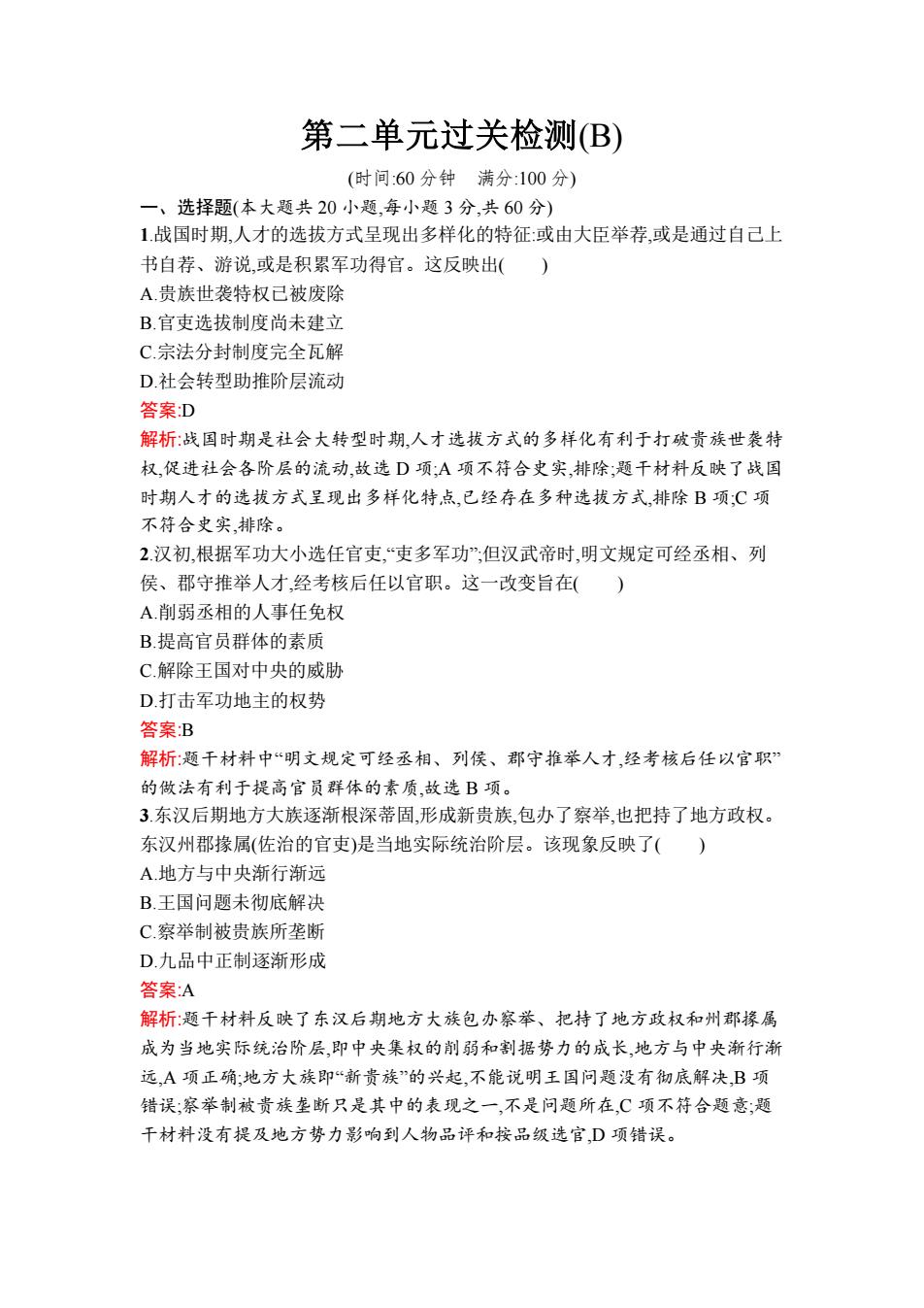

4.下表描述的是曹魏至东晋时期寒门子弟入仕所占比例的变化情况,与这一变化 相关的选官制度是( 朝代 曹魏 西晋 东晋 比例 26% 15% 4% A.世卿世禄制 B.察举制 C,九品中正制 D科举制 答案:C 解析:根据题千表格,可知寒门子弟入仕比例下降。魏晋时期,九品中正制依据门 第选拔人才,导致士族垄断了仕途,因此寒族子弟难以入仕,故C项正确。 5.明朝开始实行南北榜”,即南北方的士子,按照其所处的地域进行排名,分别录取 出贡生后,再统一参加殿试。这主要体现了( A.君主专制的日益强化 B.商品经济的发展水平 C.区域经济失衡的影响 D.儒学教育普及化程度 答案C 解析:根据题千材料,可知明朝科举制实行按照地域分别排名录取的“南北榜”,据 此并结合所学知识,可知这体现了南北方区域经济失衡,导致南北方在教育文化发 展上的失衡,国家为此调整政策,C项符合题意。 6.《新唐书·百官志》载:“凡考,中上以上,每进一等,加禄一季,中中,守本禄,中下以 下,每退一等,夺禄一季。”这表明唐朝() A.对官员的考评与官员升降赏罚直接挂钩 B.制定了严格考核官员的标准 C通过加强考核实现了唐王朝的长治久安 D选官考核存在严格等级秩序 答案:A 7.“宋沿唐制,亦贵进士科。然唐时犹兼采誉望,不专辞章。宋则糊名考校,一决文 字而己。”由此可见,与唐朝科举制相比,宋朝( A.考试程序更加公正 B取士科目有所减少 C.进士及第尤为尊贵 D.录取人数大大增加 答案:A 解析:题千材料“宋则糊名考校,一决文字而已”说明宋朝科举考试实行糊名法,有 利于考试的公平公正,A项正确:题干材料没有反映“取士科目有所减少”的信息,B

4.下表描述的是曹魏至东晋时期寒门子弟入仕所占比例的变化情况,与这一变化 相关的选官制度是( ) 朝代 曹魏 西晋 东晋 比例 26% 15% 4% A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制 答案:C 解析:根据题干表格,可知寒门子弟入仕比例下降。魏晋时期,九品中正制依据门 第选拔人才,导致士族垄断了仕途,因此寒族子弟难以入仕,故 C 项正确。 5.明朝开始实行“南北榜”,即南北方的士子,按照其所处的地域进行排名,分别录取 出贡生后,再统一参加殿试。这主要体现了( ) A.君主专制的日益强化 B.商品经济的发展水平 C.区域经济失衡的影响 D.儒学教育普及化程度 答案:C 解析:根据题干材料,可知明朝科举制实行按照地域分别排名录取的“南北榜”,据 此并结合所学知识,可知这体现了南北方区域经济失衡,导致南北方在教育文化发 展上的失衡,国家为此调整政策,C 项符合题意。 6.《新唐书·百官志》载:“凡考,中上以上,每进一等,加禄一季,中中,守本禄,中下以 下,每退一等,夺禄一季。”这表明唐朝( ) A.对官员的考评与官员升降赏罚直接挂钩 B.制定了严格考核官员的标准 C.通过加强考核实现了唐王朝的长治久安 D.选官考核存在严格等级秩序 答案:A 7.“宋沿唐制,亦贵进士科。然唐时犹兼采誉望,不专辞章。宋则糊名考校,一决文 字而已。”由此可见,与唐朝科举制相比,宋朝( ) A.考试程序更加公正 B.取士科目有所减少 C.进士及第尤为尊贵 D.录取人数大大增加 答案:A 解析:题干材料“宋则糊名考校,一决文字而已”说明宋朝科举考试实行糊名法,有 利于考试的公平公正,A 项正确;题干材料没有反映“取士科目有所减少”的信息,B

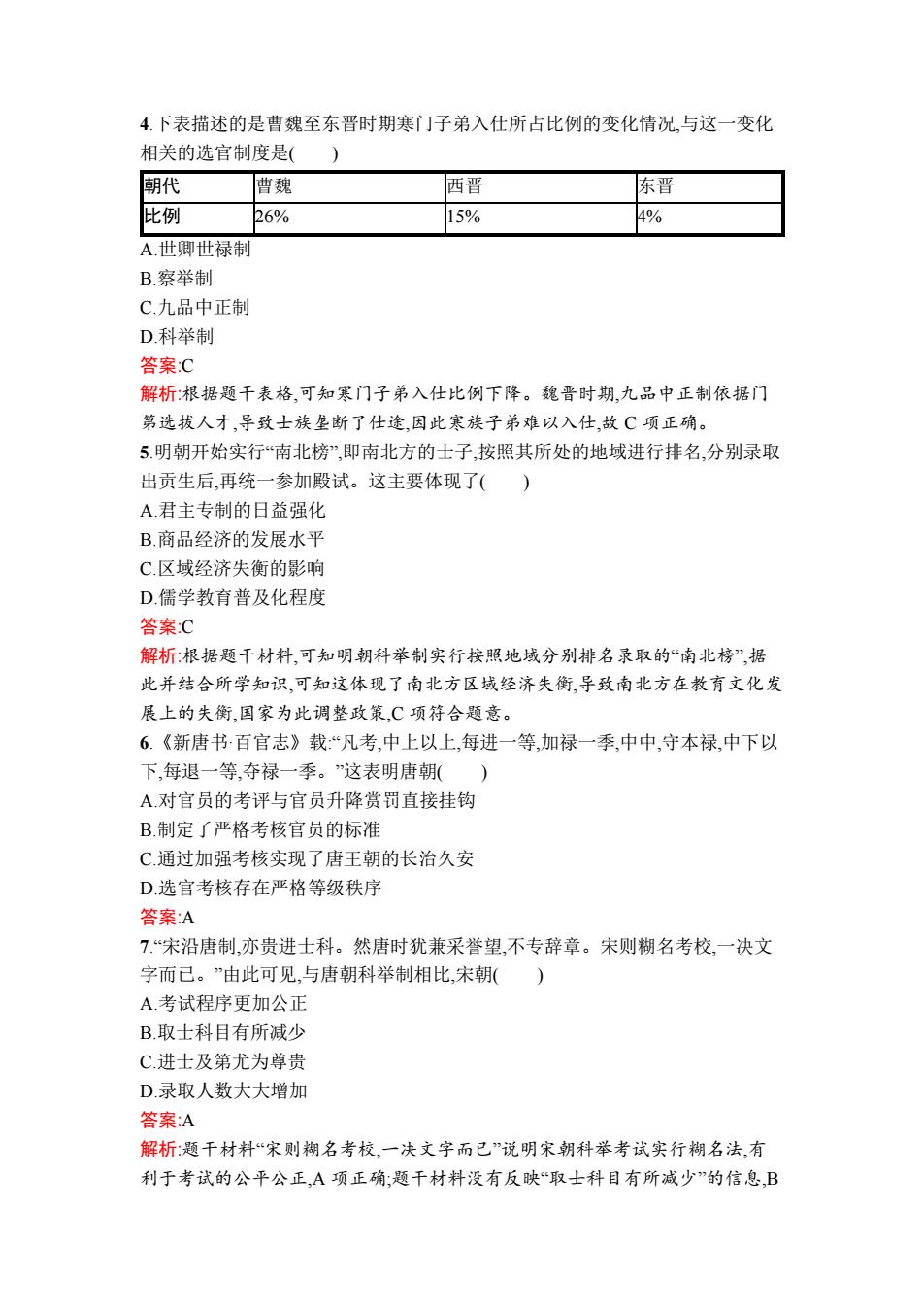

项错误;题千材料“宋沿唐制,亦贵进士科”说明宋朝和唐朝都重视进士科,C项错 误;题千材料没有反映“录取人数大大增加”的信息,D项错误。 8汉惠帝时期,在全国各郡和地方王国设置监御史,监御史每年要定期到中央汇报 工作:为了防止他们与郡守、侯王勾结,还要每两年轮换一次。由此可知,这一时 期的监御史( ) A.代替郡守执掌地方管理 B.行使御史大夫的职能 C.成功防止了地方侯国割据 D.有利于加强中央对地方控制 答案D 解析:根据题干材料“在全国各郡和地方王国设置监御史,监御史每年要定期到中 央汇报工作“为了防止他们与郡守、侯王勾结,还要每两年轮换一次”,可知设置 监御史有利于加强中央对地方的控制,故D项正确:监御史是监察官员,不掌握地 方行政权,A项错误:御史大夫是三公之一,负责监察百官,而监御史负责监察地 方,B项错误;汉惠帝时期仍然推行郡国并行制,郡国并行制是地方侯国割据的主 要原因,故C项错误。 9.下表为明朝对部分官员的考核情况。由此表可知,明朝( 明永乐九年考满赏罚补充规定 初考 再考 三考 最终等第 称职 未予考核 称职 称职 未予考核 未予考核 称职 称职 未予考核 称职 平常 平常 平常 未予考核 称职 平常 未予考核 平常 不称职 不称职 A对官员考核结果是官员黜陟的唯一依据 B.建立了完善成熟的官员考核体系 C.对官员管理实行奖惩一体 D.力图掌握官吏的真实情况 答案D 解析:结合所学知识,可知明朝考满制度以三年为期,官员任现职满三年称“初考”, 满六年称“再考”,满九年称“通考”。考核结果分称职、平常、不称职三等。题表 中的考核情况说明政府对官员的考核细致明确,故D项符合题意。 10.明朝言官(又称“谏官“谏臣)的设置是为了弹劾而存在的。明朝言官主要由 都察院御史和六科给事中组成,位卑而权大,特别是皇帝允许其拥有“风闻奏事”的 权力,并且不以言获罪。明朝设置言官() A.有利于皇帝加强对官员的控制 B.是厂卫制度的重要组成部分

项错误;题干材料“宋沿唐制,亦贵进士科”说明宋朝和唐朝都重视进士科,C 项错 误;题干材料没有反映“录取人数大大增加”的信息,D 项错误。 8.汉惠帝时期,在全国各郡和地方王国设置监御史,监御史每年要定期到中央汇报 工作;为了防止他们与郡守、侯王勾结,还要每两年轮换一次。由此可知,这一时 期的监御史( ) A.代替郡守执掌地方管理 B.行使御史大夫的职能 C.成功防止了地方侯国割据 D.有利于加强中央对地方控制 答案:D 解析:根据题干材料“在全国各郡和地方王国设置监御史,监御史每年要定期到中 央汇报工作”“为了防止他们与郡守、侯王勾结,还要每两年轮换一次”,可知设置 监御史有利于加强中央对地方的控制,故 D 项正确;监御史是监察官员,不掌握地 方行政权,A 项错误;御史大夫是三公之一,负责监察百官,而监御史负责监察地 方,B 项错误;汉惠帝时期仍然推行郡国并行制,郡国并行制是地方侯国割据的主 要原因,故 C 项错误。 9.下表为明朝对部分官员的考核情况。由此表可知,明朝( ) 明永乐九年考满赏罚补充规定 初考 再考 三考 最终等第 称职 未予考核 称职 称职 未予考核 未予考核 称职 称职 未予考核 称职 平常 平常 平常 未予考核 称职 平常 未予考核 平常 不称职 不称职 A.对官员考核结果是官员黜陟的唯一依据 B.建立了完善成熟的官员考核体系 C.对官员管理实行奖惩一体 D.力图掌握官吏的真实情况 答案:D 解析:结合所学知识,可知明朝考满制度以三年为期,官员任现职满三年称“初考”, 满六年称“再考”,满九年称“通考”。考核结果分称职、平常、不称职三等。题表 中的考核情况说明政府对官员的考核细致明确,故 D 项符合题意。 10.明朝言官(又称“谏官”“谏臣”)的设置是为了弹劾而存在的。明朝言官主要由 都察院御史和六科给事中组成,位卑而权大,特别是皇帝允许其拥有“风闻奏事”的 权力,并且不以言获罪。明朝设置言官( ) A.有利于皇帝加强对官员的控制 B.是厂卫制度的重要组成部分

C遏制了专制制度衍生的腐败 D.体现了监察制度的完善 答案:A 解析:根据题干材料“由都察院御史和六科给事中组成“皇帝允许其拥有‘风闻奏 事’的权力,并且不以言获罪”,可知明朝言官的设置有利于皇帝加强对官吏的监 管和控制,故A项正确。明朝言官是“谏官“谏臣”,而“厂卫”是锦衣卫、东厂和西 厂等特务组织的合称,故B项错误:明朝言官制度无法遏制专制制度衍生的腐败, 故C项错误D项中“完善”夸大了言官的职能和作用,故排除。 11.1890年,英国政府调整文官分类,在原来两大等级基础上再分别划分三个等级. 均按照大学毕业考试类似的科目,通过公开的竞争考试,从20岁至24岁的青年中 选拔优秀人才充任。这一改革() A.为文官制度的确立奠定了基础 B.提高了政府管理的专业化水平 C.有效地遏制了文官的官僚习气 D.使社会等级制度进一步固化 答案B 解析:1870年,英国颁布法令确立了文官制度,1890年的文官制度改革进一步完善 了这一制度,使政府管理的专业化水平提高,B项正确,A项错误。调整文官分类 并不能遏制官僚习气,C项错误。社会等级制度与文官等级无关,D项错误。 12.1978年美国颁布《文官制度改革法》,强调利用报酬来鼓励雇员的工作积极 性,保护揭发政府工作缺点和弊端的人不受打击。这一改革的目的是() A.调动文官的工作积极性 B.加强执政党对文官队伍的控制 C.加强文官内部的相互制约 D提高文官的专业化水平 答案:A 解析:“利用报酬来鼓励雇员”和“保护揭发政府工作缺点和弊端的人不受打击”都 是为了调动文官的工作积极性,有利于克服官僚队伍中僵化的习气,A项正确。 13.晚清时期,在中国乡村,新式学堂被毁坏的现象屡见不鲜,因为“凡入学堂肄业 者,莫不染乖戾之习气,动辄言平等自由,父子之亲、师长之尊,均置不问”。这反映 了当时( A.新式学堂课程设置不合理 B.国人普遍反对外来的文化 C.自由平等的思想已深入人心 D.新思想与旧观念存在冲突 答案D

C.遏制了专制制度衍生的腐败 D.体现了监察制度的完善 答案:A 解析:根据题干材料“由都察院御史和六科给事中组成”“皇帝允许其拥有‘风闻奏 事’的权力,并且不以言获罪”,可知明朝言官的设置有利于皇帝加强对官吏的监 管和控制,故 A 项正确。明朝言官是“谏官”“谏臣”,而“厂卫”是锦衣卫、东厂和西 厂等特务组织的合称,故 B 项错误;明朝言官制度无法遏制专制制度衍生的腐败, 故 C 项错误;D 项中“完善”夸大了言官的职能和作用,故排除。 11.1890 年,英国政府调整文官分类,在原来两大等级基础上再分别划分三个等级, 均按照大学毕业考试类似的科目,通过公开的竞争考试,从 20 岁至 24 岁的青年中 选拔优秀人才充任。这一改革( ) A.为文官制度的确立奠定了基础 B.提高了政府管理的专业化水平 C.有效地遏制了文官的官僚习气 D.使社会等级制度进一步固化 答案:B 解析:1870 年,英国颁布法令确立了文官制度,1890 年的文官制度改革进一步完善 了这一制度,使政府管理的专业化水平提高,B 项正确,A 项错误。调整文官分类 并不能遏制官僚习气,C 项错误。社会等级制度与文官等级无关,D 项错误。 12.1978 年美国颁布《文官制度改革法》,强调利用报酬来鼓励雇员的工作积极 性,保护揭发政府工作缺点和弊端的人不受打击。这一改革的目的是( ) A.调动文官的工作积极性 B.加强执政党对文官队伍的控制 C.加强文官内部的相互制约 D.提高文官的专业化水平 答案:A 解析:“利用报酬来鼓励雇员”和“保护揭发政府工作缺点和弊端的人不受打击”都 是为了调动文官的工作积极性,有利于克服官僚队伍中僵化的习气,A 项正确。 13.晚清时期,在中国乡村,新式学堂被毁坏的现象屡见不鲜,因为“凡入学堂肄业 者,莫不染乖戾之习气,动辄言平等自由,父子之亲、师长之尊,均置不问”。这反映 了当时( ) A.新式学堂课程设置不合理 B.国人普遍反对外来的文化 C.自由平等的思想已深入人心 D.新思想与旧观念存在冲突 答案:D

解析:结合所学知识,可知晚清时期,新式学堂不断涌现,这是符合历史发展潮流 的。题千材料“在中国乡村,新式学堂被毁坏的现象屡见不鲜”说明由于当时新旧 思想存在冲突,有一些人还不能够接受新生事物,故选D项。A、B、C三项说法 均错误,排除。 14.1872一1875年,清政府每年派出30名幼童留美,分四批,共计120人。但1881 年清政府决定将所有幼童一律撤回国内,原因是幼童“以童稚之年,远适异国,路歧 丝染,未免见异思迁”。留学计划的破产从本质上说明了() A.传统观念制约中国近代化进程 B.留学教育威胁了清政府的统治 C顽固守旧派势力抵制留学教育 D.教育制度呈现半殖民地化特征 答案:A 解析:清政府担心留美幼童“未免见异思迁”,而终止留学计划,说明传统观念制约 中国教育近代化进程,故选A项:清政府担心留学教育威胁清政府的统治,但并未 发生,排除B项;题千材料没有反映出顽固守旧派势力抵制留学教育,排除C项;题 干材料没有反映出主权的部分丧失,没有体现出半殖民地化特征,排除D项。 15.1904年,清政府颁布《奏定学堂章程》,学堂选官制度由此正式设立,规定自高 等小学以上,毕业考试结果分为最优、优、中、下、最下五等,获得相应的翰林、 进士、举人、贡生、生员五级,再被分配、担任相应的官职。这() A.促成了教育的近代化 B.动摇了传统儒学的统治地位 C.废除了科举选官制度 D.表明改革带有浓厚的封建性 答案D 解析:根据题千材料“学堂选官制度由此正式设立,规定自高等小学以上,毕业考试 结果分为最优、优、中、下、最下五等,获得相应的翰林、进士、举人、贡生、 生员五级,再被分配、担任相应的官职”,可知清朝虽建立了近代学制,但采用传统 科举制下的官职名称与等级,这说明清末新政下的选官制度具有浓厚的封建色彩, 故选D项;1905年,清政府正式废除科举制,排除C项。A、B两项不能全面反映 题千材料中的信息,排除。 16南京临时政府颁布了多部关于文官制度的法律这些法律文件() A.对日后文官制度的建立产生了重要影响 B.构建了中国高效的文官制度 C.推动了中国民主政治的发展 D.有效地杜绝了任人唯亲的现象 答案:A

解析:结合所学知识,可知晚清时期,新式学堂不断涌现,这是符合历史发展潮流 的。题干材料“在中国乡村,新式学堂被毁坏的现象屡见不鲜”说明由于当时新旧 思想存在冲突,有一些人还不能够接受新生事物,故选 D 项。A、B、C 三项说法 均错误,排除。 14.1872—1875 年,清政府每年派出 30 名幼童留美,分四批,共计 120 人。但 1881 年清政府决定将所有幼童一律撤回国内,原因是幼童“以童稚之年,远适异国,路歧 丝染,未免见异思迁”。留学计划的破产从本质上说明了( ) A.传统观念制约中国近代化进程 B.留学教育威胁了清政府的统治 C.顽固守旧派势力抵制留学教育 D.教育制度呈现半殖民地化特征 答案:A 解析:清政府担心留美幼童“未免见异思迁”,而终止留学计划,说明传统观念制约 中国教育近代化进程,故选 A 项;清政府担心留学教育威胁清政府的统治,但并未 发生,排除 B 项;题干材料没有反映出顽固守旧派势力抵制留学教育,排除 C 项;题 干材料没有反映出主权的部分丧失,没有体现出半殖民地化特征,排除 D 项。 15.1904 年,清政府颁布《奏定学堂章程》,学堂选官制度由此正式设立,规定自高 等小学以上,毕业考试结果分为最优、优、中、下、最下五等,获得相应的翰林、 进士、举人、贡生、生员五级,再被分配、担任相应的官职。这( ) A.促成了教育的近代化 B.动摇了传统儒学的统治地位 C.废除了科举选官制度 D.表明改革带有浓厚的封建性 答案:D 解析:根据题干材料“学堂选官制度由此正式设立,规定自高等小学以上,毕业考试 结果分为最优、优、中、下、最下五等,获得相应的翰林、进士、举人、贡生、 生员五级,再被分配、担任相应的官职”,可知清朝虽建立了近代学制,但采用传统 科举制下的官职名称与等级,这说明清末新政下的选官制度具有浓厚的封建色彩, 故选 D 项;1905 年,清政府正式废除科举制,排除 C 项。A、B 两项不能全面反映 题干材料中的信息,排除。 16.南京临时政府颁布了多部关于文官制度的法律,这些法律文件( ) A.对日后文官制度的建立产生了重要影响 B.构建了中国高效的文官制度 C.推动了中国民主政治的发展 D.有效地杜绝了任人唯亲的现象 答案:A