第六单元过关检测B卷) (时间:60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.南宋有相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》《劝学文》《劝农文》《谕俗 文》等,劝导民众遵循长幼有序、男女有别、格守本分等生活理念。据此可知,南 宋时期() A.理学形成完整的思想体系 B.政府注重提高民众素养 C.理学走向世俗化、社会化 D.理学中“灭人欲”理论的发展 答案:C 解析:南宋理学形成完整的思想体系,但与题干材料无关,故A项错误;题干材料没 有体现政府注重提高民众素养,故B项错误;题干材料意在说明理学在南宋日益 走向世俗化和社会化,故C项正确:劝导民众遵循长幼有序并不是对人性的压抑, 故D项错误。 2.甲午中日战争后,中国出现了赴日留学的热潮。后来清政府发现有不少留学生 思想日益激进,走上“反抗清政府”的道路,于是清政府在1906年,于驻日使馆内设 游学监督处,加强对留学生学习、生活和社会活动的管理。这说明( ) A.留学教育使民主观念深入人心 B.清朝专制统治的基础出现动摇 C.明治维新成效得到了广泛认可 D.留日学生受到清廷的有效管理 答案B 解析:题干材料中不少留日学生走上“反抗清政府”的道路反映出清政府的专制统 治已失去部分人士的支持,清朝的统治基础出现动摇,故B项正确。题干材料未 涉及留学生的民主观念,故A项错误;日本明治维新的成效与题千材料无关,故C 项错误:“反抗清政府”问题出现后,清政府设立游学监督处来加强管理,但其管理 效果在题干材料中并未体现,故D项错误。 3.1920年1月,教育部通令全国:“自本年秋季起,凡国民学校一二年级先改国文为 语体文,以期收言文一致之效。”4月又发通告,规定截至1922年止,凡用文言文编 写的教科书一律废止,要求各学校逐步采用经审定的语体文教科书。这一变化 () A.揭开了近代国人思想变革的序幕 B.表明文学革命取得了实质性成果 C.是近代中国民族观念兴起的产物

第六单元过关检测(B 卷) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.南宋有相当多的通俗教育读本,如《劝孝文》《劝学文》《劝农文》《谕俗 文》等,劝导民众遵循长幼有序、男女有别、恪守本分等生活理念。据此可知,南 宋时期( ) A.理学形成完整的思想体系 B.政府注重提高民众素养 C.理学走向世俗化、社会化 D.理学中“灭人欲”理论的发展 答案:C 解析:南宋理学形成完整的思想体系,但与题干材料无关,故 A 项错误;题干材料没 有体现政府注重提高民众素养,故 B 项错误;题干材料意在说明理学在南宋日益 走向世俗化和社会化,故 C 项正确;劝导民众遵循长幼有序并不是对人性的压抑, 故 D 项错误。 2.甲午中日战争后,中国出现了赴日留学的热潮。后来清政府发现有不少留学生 思想日益激进,走上“反抗清政府”的道路,于是清政府在 1906 年,于驻日使馆内设 游学监督处,加强对留学生学习、生活和社会活动的管理。这说明( ) A.留学教育使民主观念深入人心 B.清朝专制统治的基础出现动摇 C.明治维新成效得到了广泛认可 D.留日学生受到清廷的有效管理 答案:B 解析:题干材料中不少留日学生走上“反抗清政府”的道路反映出清政府的专制统 治已失去部分人士的支持,清朝的统治基础出现动摇,故 B 项正确。题干材料未 涉及留学生的民主观念,故 A 项错误;日本明治维新的成效与题干材料无关,故 C 项错误;“反抗清政府”问题出现后,清政府设立游学监督处来加强管理,但其管理 效果在题干材料中并未体现,故 D 项错误。 3.1920 年 1 月,教育部通令全国:“自本年秋季起,凡国民学校一二年级先改国文为 语体文,以期收言文一致之效。”4 月又发通告,规定截至 1922 年止,凡用文言文编 写的教科书一律废止,要求各学校逐步采用经审定的语体文教科书。这一变化 ( ) A.揭开了近代国人思想变革的序幕 B.表明文学革命取得了实质性成果 C.是近代中国民族观念兴起的产物

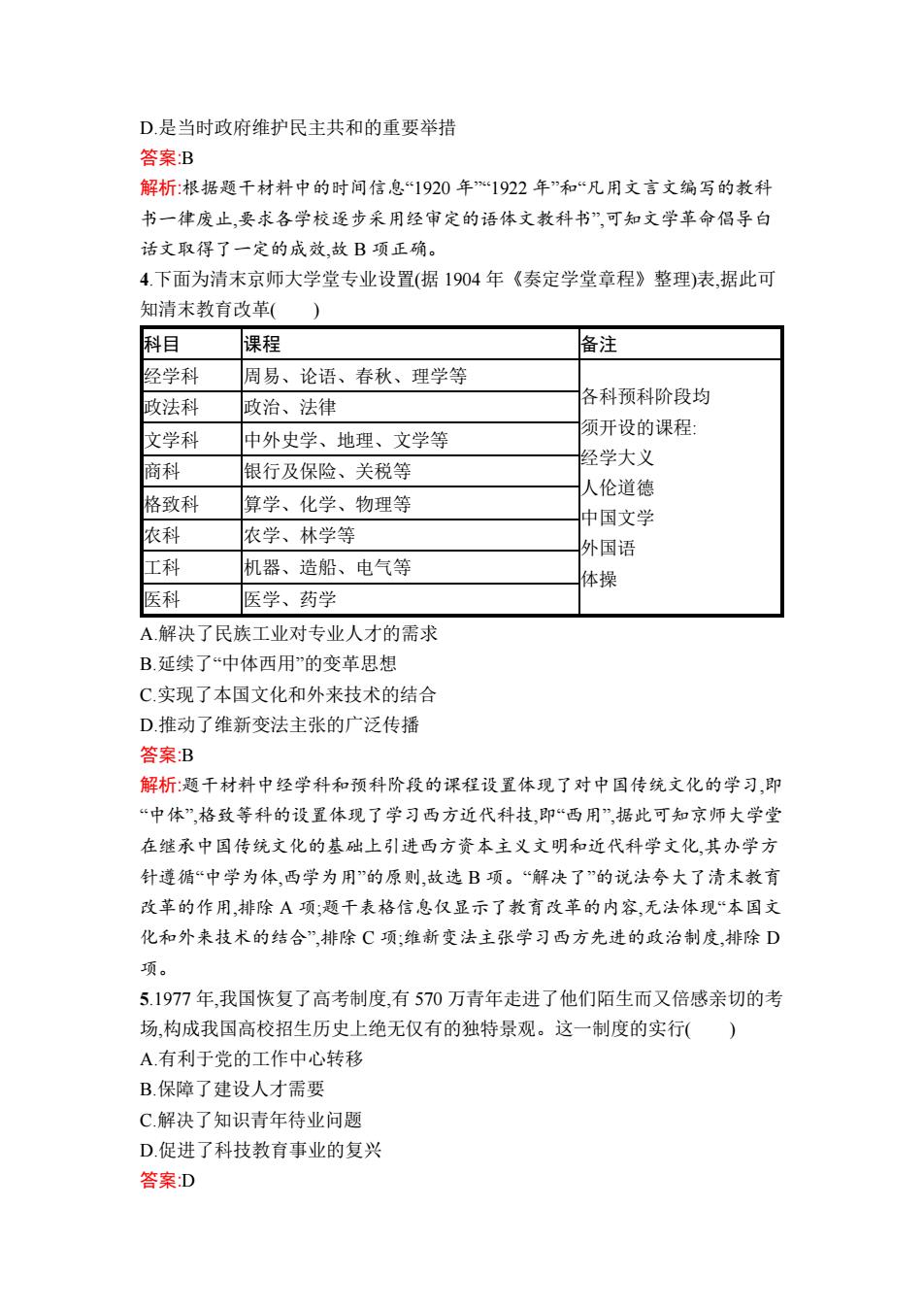

D.是当时政府维护民主共和的重要举措 答案B 解析:根据题千材料中的时间信息“1920年1922年”和“凡用文言文编写的教科 书一律废止,要求各学校逐步采用经审定的语体文教科书”,可知文学革命倡导白 话文取得了一定的成效,故B项正确。 4.下面为清末京师大学堂专业设置(据1904年《奏定学堂章程》整理)表,据此可 知清末教育改革( 科目 课程 备注 经学科 周易、论语、春秋、理学等 政法科 政治、法律 各科预科阶段均 文学科 中外史学、地理、文学等 须开设的课程: 经学大义 商科 银行及保险、关税等 人伦道德 格致科 算学、化学、物理等 中国文学 农科 农学、林学等 外国语 工科 机器、造船、电气等 体操 医科 医学、药学 A.解决了民族工业对专业人才的需求 B.延续了“中体西用”的变革思想 C.实现了本国文化和外来技术的结合 D推动了维新变法主张的广泛传播 答案B 解析:题干材料中经学科和预科阶段的课程设置体现了对中国传统文化的学习,即 “中体”,格致等科的设置体现了学习西方近代科技,即“西用”,据此可知京师大学堂 在继承中国传统文化的基础上引进西方资本主义文明和近代科学文化,其办学方 针遵循“中学为体,西学为用”的原则,故选B项。“解决了”的说法夸大了清末教育 改革的作用,排除A项:题干表格信息仅显示了教育改革的内容,无法体现“本国文 化和外来技术的结合”,排除C项:维新变法主张学习西方先进的政治制度,排除D 项。 5.1977年,我国恢复了高考制度,有570万青年走进了他们陌生而又倍感亲切的考 场构成我国高校招生历史上绝无仅有的独特景观。这一制度的实行() A有利于党的工作中心转移 B.保障了建设人才需要 C.解决了知识青年待业问题 D.促进了科技教育事业的复兴 答案D

D.是当时政府维护民主共和的重要举措 答案:B 解析:根据题干材料中的时间信息“1920 年”“1922 年”和“凡用文言文编写的教科 书一律废止,要求各学校逐步采用经审定的语体文教科书”,可知文学革命倡导白 话文取得了一定的成效,故 B 项正确。 4.下面为清末京师大学堂专业设置(据 1904 年《奏定学堂章程》整理)表,据此可 知清末教育改革( ) 科目 课程 备注 经学科 周易、论语、春秋、理学等 各科预科阶段均 须开设的课程: 经学大义 人伦道德 中国文学 外国语 体操 政法科 政治、法律 文学科 中外史学、地理、文学等 商科 银行及保险、关税等 格致科 算学、化学、物理等 农科 农学、林学等 工科 机器、造船、电气等 医科 医学、药学 A.解决了民族工业对专业人才的需求 B.延续了“中体西用”的变革思想 C.实现了本国文化和外来技术的结合 D.推动了维新变法主张的广泛传播 答案:B 解析:题干材料中经学科和预科阶段的课程设置体现了对中国传统文化的学习,即 “中体”,格致等科的设置体现了学习西方近代科技,即“西用”,据此可知京师大学堂 在继承中国传统文化的基础上引进西方资本主义文明和近代科学文化,其办学方 针遵循“中学为体,西学为用”的原则,故选 B 项。“解决了”的说法夸大了清末教育 改革的作用,排除 A 项;题干表格信息仅显示了教育改革的内容,无法体现“本国文 化和外来技术的结合”,排除 C 项;维新变法主张学习西方先进的政治制度,排除 D 项。 5.1977 年,我国恢复了高考制度,有 570 万青年走进了他们陌生而又倍感亲切的考 场,构成我国高校招生历史上绝无仅有的独特景观。这一制度的实行( ) A.有利于党的工作中心转移 B.保障了建设人才需要 C.解决了知识青年待业问题 D.促进了科技教育事业的复兴 答案:D

解析:恢复高考制度,有利于我国科技教育事业的复兴,故D项正确。A、B、C三 项均不符合题意,排除。 6.1896年以前出版的300部西学科技译著中,仅有38部由中国学者独立翻译:到 了辛亥革命时期出版的481部西学科技译著中,中国学者独立翻译的著作数量达 到了415部。此时,中国还出现了上海科学仪器馆等许多科学团体,科学传播达到 新的规模。这主要体现了() A.国人掌握西方科技著作翻译主导权 B.资产阶级革命派主张用西学取代中学 C.资产阶级维新派积极传播民主思想 D.科学传播的途径多样化 答案D 解析:根据题千材料,可知近代科学在中国传播的途径有翻译书籍、建立团体等, 这反映了科学传播的途径多样化,故D项正确:A项只能反映题干材料中前半部 分的内容,故A项错误;题干材料没有涉及用西学取代中学的信息,故B项错误;题 干材料没有涉及资产阶级维新派的活动,故C项错误。 7中国在隋唐时期就出现了雕版印刷术,北宋时的毕昇又发明了活字印刷术。但 是宋元时期的活字书籍“一本难求”,古代中国并没有实现活字印刷术对雕版印刷 术的取代。这主要是因为( A.社会审美观的影响 B.官营作坊垄断活字技术 C社会需求的多样性 D.缺乏经济利益推动 答案D 解析:根据题干材料“宋元时期的活字书籍‘一本难求’”,可知当时市场上用活字 印刷术的情况不多,没有为市场所接受,故D项正确。 8明末清初,西方近代技术及天文学、数学、地图学知识不断传入中国,并为部分 士大夫所接受,实用之学勃兴。这一时期士大夫接受西学的主要原因是( ) A对理学空疏之风的不满 B.进步思想成为主流思潮 C.东西方文化交流的加强 D.反清复明势力不断壮大 答案:A 解析:明末清初,理学在社会思想文化中占主导地位,理学空谈义理,引起部分士大 夫不满,因而部分士大夫接受西学,“实用之学勃兴”,故A项正确:明清之际的进步 思想,对社会产生巨大冲击,但尚未成为主流思潮,故B项错误:东西方文化交流的

解析:恢复高考制度,有利于我国科技教育事业的复兴,故 D 项正确。A、B、C 三 项均不符合题意,排除。 6.1896 年以前出版的 300 部西学科技译著中,仅有 38 部由中国学者独立翻译;到 了辛亥革命时期出版的 481 部西学科技译著中,中国学者独立翻译的著作数量达 到了 415 部。此时,中国还出现了上海科学仪器馆等许多科学团体,科学传播达到 新的规模。这主要体现了( ) A.国人掌握西方科技著作翻译主导权 B.资产阶级革命派主张用西学取代中学 C.资产阶级维新派积极传播民主思想 D.科学传播的途径多样化 答案:D 解析:根据题干材料,可知近代科学在中国传播的途径有翻译书籍、建立团体等, 这反映了科学传播的途径多样化,故 D 项正确;A 项只能反映题干材料中前半部 分的内容,故 A 项错误;题干材料没有涉及用西学取代中学的信息,故 B 项错误;题 干材料没有涉及资产阶级维新派的活动,故 C 项错误。 7.中国在隋唐时期就出现了雕版印刷术,北宋时的毕昇又发明了活字印刷术。但 是宋元时期的活字书籍“一本难求”,古代中国并没有实现活字印刷术对雕版印刷 术的取代。这主要是因为( ) A.社会审美观的影响 B.官营作坊垄断活字技术 C.社会需求的多样性 D.缺乏经济利益推动 答案:D 解析:根据题干材料“宋元时期的活字书籍‘一本难求’”,可知当时市场上用活字 印刷术的情况不多,没有为市场所接受,故 D 项正确。 8.明末清初,西方近代技术及天文学、数学、地图学知识不断传入中国,并为部分 士大夫所接受,实用之学勃兴。这一时期士大夫接受西学的主要原因是( ) A.对理学空疏之风的不满 B.进步思想成为主流思潮 C.东西方文化交流的加强 D.反清复明势力不断壮大 答案:A 解析:明末清初,理学在社会思想文化中占主导地位,理学空谈义理,引起部分士大 夫不满,因而部分士大夫接受西学,“实用之学勃兴”,故 A 项正确;明清之际的进步 思想,对社会产生巨大冲击,但尚未成为主流思潮,故 B 项错误;东西方文化交流的

加强是表现而非原因,故C项错误:“反清复明”与题千材料中“明末”的时间信息不 符,故D项错误。 9.下表反映了明末清初中国出现的西方著作类别。对表中信息解读正确的是 物理学 天文历算 气象学 地理学 生物学 数学 和力学 50种 种 5种 11种 2种 12种 语言 哲学和 医药学 生理学 炮战技术 艺术 文字学 逻辑学 上种 1种 6种 3种 2种 若干种 A.大量的西方科技文化著作被介绍到中国 B.西方著作传播的知识以人文科学为主 C.清政府大力提倡学习西方科学技术 D.明清时期中西方文化的交流日趋频繁 答案:A 解析:题干材料中包括天文历算、物理学和力学、生物学在内的大量西方科技文 化著作被介绍到中国,故A项正确。B、C、D三项与题千材料不符,排除。 10.戊戌政变后,大部分新政措施被推翻、废止,被保留下来的是() A.改革科举制,废除八股取士 B.允许官民上书言事 C精简机构,裁减冗员 D.京师大学堂 答案D 解析:戊戌政变后,除京师大学堂被保留下来外,其他新政措施几乎全被废止,故选 D项。 11.宋朝是雕版印刷术的黄金时代,毕昇还发明了胶泥活字印刷术,书籍生产和消 费成为民生的一项重要内容,当时全国出现了福建等三大印刷中心。这种状况表 明() A经济重心南移促进文化中心南移 B.技术进步与社会发展相辅相成 C.文化消费成为社会消费的中心 D.手工行业分工呈现精细化趋势 答案B 解析:宋朝商品经济发展,市民阶层崛起,对文化产品的需求增长,因此书籍生产和 消费成为民生的重要内容,从而带动了印刷业的兴盛,说明技术进步和社会发展相

加强是表现而非原因,故 C 项错误;“反清复明”与题干材料中“明末”的时间信息不 符,故 D 项错误。 9.下表反映了明末清初中国出现的西方著作类别。对表中信息解读正确的是 ( ) 天文历算 气象学 物理学 和力学 地理学 生物学 数学 50 种 1 种 5 种 11 种 2 种 12 种 语言 文字学 医药学 哲学和 逻辑学 生理学 炮战技术 艺术 5 种 1 种 6 种 3 种 2 种 若干种 A.大量的西方科技文化著作被介绍到中国 B.西方著作传播的知识以人文科学为主 C.清政府大力提倡学习西方科学技术 D.明清时期中西方文化的交流日趋频繁 答案:A 解析:题干材料中包括天文历算、物理学和力学、生物学在内的大量西方科技文 化著作被介绍到中国,故 A 项正确。B、C、D 三项与题干材料不符,排除。 10.戊戌政变后,大部分新政措施被推翻、废止,被保留下来的是( ) A.改革科举制,废除八股取士 B.允许官民上书言事 C.精简机构,裁减冗员 D.京师大学堂 答案:D 解析:戊戌政变后,除京师大学堂被保留下来外,其他新政措施几乎全被废止,故选 D 项。 11.宋朝是雕版印刷术的黄金时代,毕昇还发明了胶泥活字印刷术,书籍生产和消 费成为民生的一项重要内容,当时全国出现了福建等三大印刷中心。这种状况表 明( ) A.经济重心南移促进文化中心南移 B.技术进步与社会发展相辅相成 C.文化消费成为社会消费的中心 D.手工行业分工呈现精细化趋势 答案:B 解析:宋朝商品经济发展,市民阶层崛起,对文化产品的需求增长,因此书籍生产和 消费成为民生的重要内容,从而带动了印刷业的兴盛,说明技术进步和社会发展相

辅相成,故B项正确:题干材料无法体现经济重心南移,排除A项;文化消费是当时 民生的重要内容,但不能说明是社会消费的中心,排除C项:题干材料只提到了印 刷术的兴盛,没有涉及手工行业分工的精细化,排除D项。 12.晚清某大臣在给皇帝的一份奏折中写道:“近来学堂新进之士,蔑先正而喜新奇! 急功利而忘道谊…至有议请废罢‘四书’‘五经’者,有中小学堂并无读经讲 经功课者,甚至有师范学堂改订章程,声明不列读经专科者。据此可知当时 () A.传统经学面临严峻挑战 B.学校教育风气日趋败坏 C.该大臣反对设立新式学堂 D崇尚科学成为主流思想 答案:A 解析:根据题千材料“中小学堂并无读经讲经功课者“声明不列读经专科者”,可知 随着近代化程度的加深,中国开始突破传统经学,谋求教育的近代化,传统经学面 临严峻挑战,故A项正确;结合所学知识,可知这是中国在教育近代化中面临的状 况,并非教育风气的败坏,故B项错误:根据题干材料“近来学堂新进之士”,可知该 大臣批判的是新进之士的行为,并非反对新式学堂,故C项错误;题千材料强调的 是对中国传统经学的态度,并未提到对科学的崇尚,故D项错误。 13.右图是陈列在中国某历史博物馆的三个瓷俑,分别是抱着葫芦的医生、抱着书 本的读书人和一个商人,其中读书人个子最高。对此合理的解释是() “惟有读书高”瓷俑 A.察举制成为重要的选官制度 B.科举制扩大了选拔官吏范围 C.重文风气影响人们价值取向 D职业分工导致社会地位不同 答案C 解析:结合所学知识,可知科举制以考试成绩为选拔标准,“惟有读书高”反映了科 举制实行后,知识分子追求功名利禄促使社会重学风气盛行,故C项符合题意。 A、B、D三项均不符合题意,排除。 14.1953一1954年,美国纽约现代艺术博物馆为推介现代主义艺术流派之一“抽象 表现主义”,在巴黎专门举办了“当代十二位美国画家和雕塑家”展览,此后纽约现

辅相成,故 B 项正确;题干材料无法体现经济重心南移,排除 A 项;文化消费是当时 民生的重要内容,但不能说明是社会消费的中心,排除 C 项;题干材料只提到了印 刷术的兴盛,没有涉及手工行业分工的精细化,排除 D 项。 12.晚清某大臣在给皇帝的一份奏折中写道:“近来学堂新进之士,蔑先正而喜新奇, 急功利而忘道谊……至有议请废罢‘四书’‘五经’者,有中小学堂并无读经讲 经功课者,甚至有师范学堂改订章程,声明不列读经专科者。”据此可知当时 ( ) A.传统经学面临严峻挑战 B.学校教育风气日趋败坏 C.该大臣反对设立新式学堂 D.崇尚科学成为主流思想 答案:A 解析:根据题干材料“中小学堂并无读经讲经功课者”“声明不列读经专科者”,可知 随着近代化程度的加深,中国开始突破传统经学,谋求教育的近代化,传统经学面 临严峻挑战,故 A 项正确;结合所学知识,可知这是中国在教育近代化中面临的状 况,并非教育风气的败坏,故 B 项错误;根据题干材料“近来学堂新进之士”,可知该 大臣批判的是新进之士的行为,并非反对新式学堂,故 C 项错误;题干材料强调的 是对中国传统经学的态度,并未提到对科学的崇尚,故 D 项错误。 13.右图是陈列在中国某历史博物馆的三个瓷俑,分别是抱着葫芦的医生、抱着书 本的读书人和一个商人,其中读书人个子最高。对此合理的解释是( ) “惟有读书高”瓷俑 A.察举制成为重要的选官制度 B.科举制扩大了选拔官吏范围 C.重文风气影响人们价值取向 D.职业分工导致社会地位不同 答案:C 解析:结合所学知识,可知科举制以考试成绩为选拔标准,“惟有读书高”反映了科 举制实行后,知识分子追求功名利禄,促使社会重学风气盛行,故 C 项符合题意。 A、B、D 三项均不符合题意,排除。 14.1953—1954 年,美国纽约现代艺术博物馆为推介现代主义艺术流派之一“抽象 表现主义”,在巴黎专门举办了“当代十二位美国画家和雕塑家”展览,此后纽约现