第三单元过关检测(B) (时间:60分钟满分:100分) 一、选择题(本大题共20小题,每小题3分,共60分) 1.韩非主张法律应向全国公布,臣民必须遵守。其法治思想的实质是( A.把法律作为至高无上的准绳 B.用法律来约束每个人的行为 C将法律作为君主治理天下的工具 D.用法治代替君主个人意志 答案:C 解析:法律是统治阶级意志的体现,带有一定的阶级性,是国家的统治工具。战国 时期的韩非主张“以法治国”,除国君外,不论贵贱,一律受法的约束,充分反映了其 法治思想的实质是将法律作为君主统治人民、治理天下的工具,故C项正确:把 法律作为至高无上的准绳不是其思想实质,故A项错误:韩非主张实行君主专制, 用法律来约束每个人的行为说法绝对,故B项错误:古代封建社会实行君主专制, 法治代替不了人治,故D项错误。 2.下表列举了中国古代不同时期的一些法律条文,这体现了中国古代( 法律条文 出处 子告父母,妇告威公(公婆),奴婢告主、主父母妻 汉简《二年律令·告律》 子,勿听而弃告者市 告祖父母、父母者,绞 《唐律疏议·斗讼律》 弟不证兄,妻不证夫,奴婢不证主 《大明律》 亲属相为容隐 《大清律例刑律·诉讼》 A.法律强化封建伦理道德 B.封建法律对邻里关系的干预 C.各个朝代的法律都太过严苛 D.法律内容没有发生变化 答案:A 解析:根据题干材料,可知中国古代法律大都把封建伦理关系,如父子、兄弟、夫 妻、宗族之间的关系纳入其规定范围之内,反映了中国古代法律强化了封建伦理 道德,故A项正确。题干材料反映的是宗族内部的关系,而不是邻里关系,排除B 项。题干材料没有体现古代法律的严苛,排除C项。不同时期的法律内容不一 致,题干材料无法全面反映不同时期的法律内容,排除D项。 3秦朝泰山石刻有云:“治道运行,诸产得宜,皆有法式。”出土的秦简中,有名称的 法律有29种,涉及经济的有《田律》《厩苑律》《仓律》《金布律》《关市 律》《工律》《工人程》《均工》《徭律》《传食律》《牛羊课》等10余种。 这表明秦朝(

第三单元过关检测(B) (时间:60 分钟 满分:100 分) 一、选择题(本大题共 20 小题,每小题 3 分,共 60 分) 1.韩非主张法律应向全国公布,臣民必须遵守。其法治思想的实质是( ) A.把法律作为至高无上的准绳 B.用法律来约束每个人的行为 C.将法律作为君主治理天下的工具 D.用法治代替君主个人意志 答案:C 解析:法律是统治阶级意志的体现,带有一定的阶级性,是国家的统治工具。战国 时期的韩非主张“以法治国”,除国君外,不论贵贱,一律受法的约束,充分反映了其 法治思想的实质是将法律作为君主统治人民、治理天下的工具,故 C 项正确;把 法律作为至高无上的准绳不是其思想实质,故 A 项错误;韩非主张实行君主专制, 用法律来约束每个人的行为说法绝对,故 B 项错误;古代封建社会实行君主专制, 法治代替不了人治,故 D 项错误。 2.下表列举了中国古代不同时期的一些法律条文,这体现了中国古代( ) 法律条文 出处 子告父母,妇告威公(公婆),奴婢告主、主父母妻 子,勿听而弃告者市 汉简《二年律令·告律》 告祖父母、父母者,绞 《唐律疏议·斗讼律》 弟不证兄,妻不证夫,奴婢不证主 《大明律》 亲属相为容隐 《大清律例·刑律·诉讼》 A.法律强化封建伦理道德 B.封建法律对邻里关系的干预 C.各个朝代的法律都太过严苛 D.法律内容没有发生变化 答案:A 解析:根据题干材料,可知中国古代法律大都把封建伦理关系,如父子、兄弟、夫 妻、宗族之间的关系纳入其规定范围之内,反映了中国古代法律强化了封建伦理 道德,故 A 项正确。题干材料反映的是宗族内部的关系,而不是邻里关系,排除 B 项。题干材料没有体现古代法律的严苛,排除 C 项。不同时期的法律内容不一 致,题干材料无法全面反映不同时期的法律内容,排除 D 项。 3.秦朝泰山石刻有云:“治道运行,诸产得宜,皆有法式。”出土的秦简中,有名称的 法律有 29 种,涉及经济的有《田律》《厩苑律》《仓律》《金布律》《关市 律》《工律》《工人程》《均工》《徭律》《传食律》《牛羊课》等 10 余种。 这表明秦朝( )

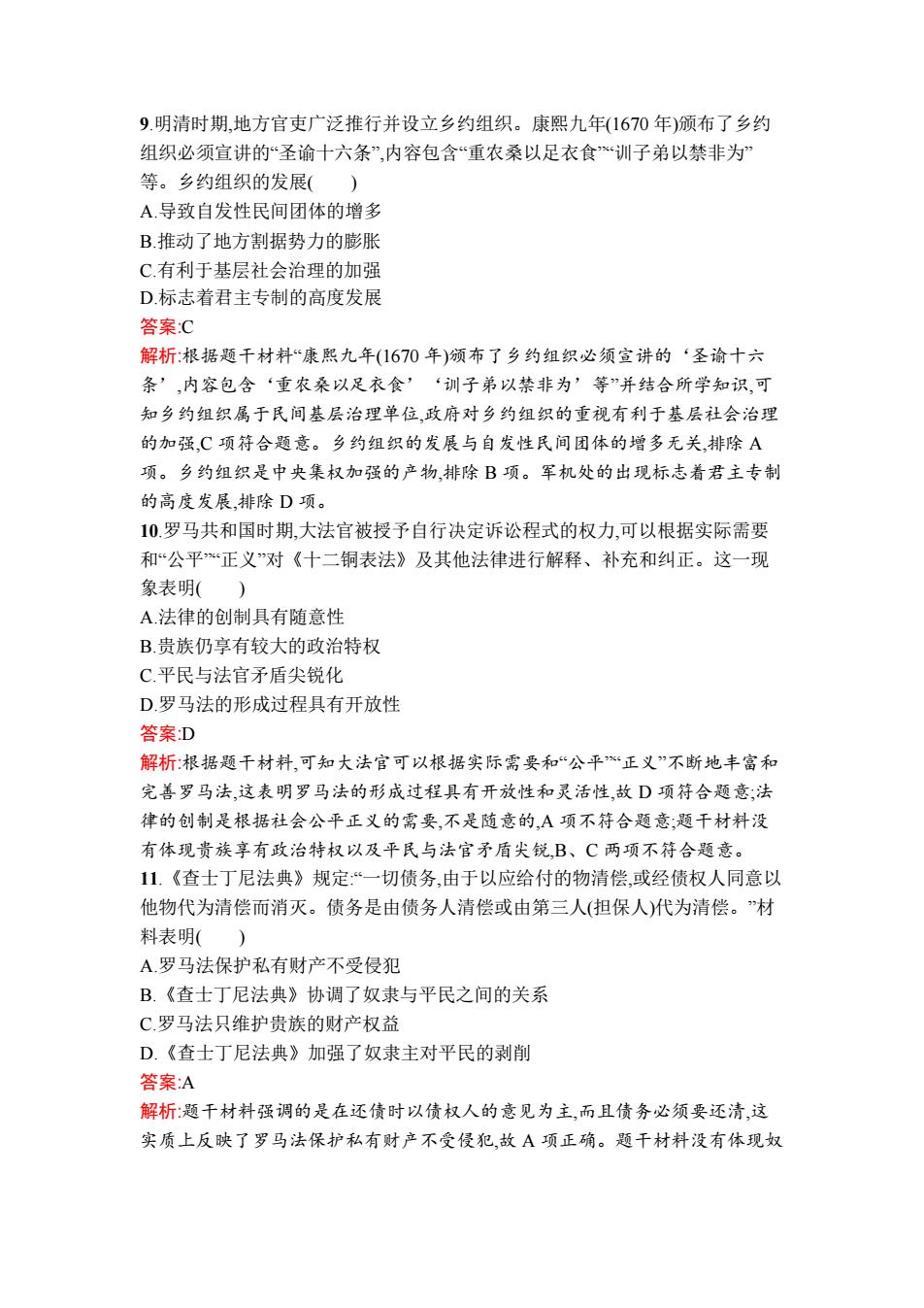

A.法律制度十分完备 B.注重以立法调节经济关系 C.苛捐杂税十分沉重 D.积极鼓励私营工商业发展 答案B 解析:“治道运行,诸产得宜,皆有法式”的大意是用法律推动国家运转,使各行业协 调发展。根据题干材料,可知秦朝有关经济的法律在有名称的法律中占比很大,这 反映出秦朝注重以立法调节经济关系,故选B项;题干材料只反映出有关经济的 法律在有名称的法律中占比很大,没有体现法律制度完备,排除A项;题干材料没 有反映出秦朝苛捐杂税沉重,排除C项;秦朝以法家思想治国,重农抑商,排除D 项。 4.下图是中国古代相关王朝法律改革的信息,它反映了中国古代( 《法经》→秦律→汉律→魏律→晋律→梁律→陈律 →北魏律北周律 L北齐律→开皇律 唐律→同光刑律统类 儿大周刑律→宋刑统 →金律→(元)经世大典 明律→清律 A.重视刑法忽略了伦理教化 B.法律体系的完备 C.传统法律体系的历史传承 D.立法程序的规范 答案C 解析:题干图示反映的是不同时期法律之间的关系,据此可知法律改革实际上也是 对传统法律的继承,故选C项。 5.中国古代的赦免制度源远流长。战国时期秦国多次颁布赦免令,秦始皇在位期 间多年不赦,两汉时期记录在案的大赦达140余次。这反映了( ) A.君主专制制度逐步加强 B.治国理念发生变化 C.法律制度日益完善 D.外儒内法成为主流 答案B 解析:君主专制制度形成于秦朝,故排除A项。根据题干材料“战国时期秦国多次 颁布赦免令,秦始皇在位期间多年不赦,两汉时期记录在案的大赦达140余次”并 结合所学知识,可知先秦时期至两汉时期,统治阶级治国理念不断变化,因此各个 时期赦免制度不同,故B项正确。题千材料没有体现法律制度日益完善,故排除C 项。“外儒内法成为主流”开始于汉武帝时期,故排除D项

A.法律制度十分完备 B.注重以立法调节经济关系 C.苛捐杂税十分沉重 D.积极鼓励私营工商业发展 答案:B 解析:“治道运行,诸产得宜,皆有法式”的大意是用法律推动国家运转,使各行业协 调发展。根据题干材料,可知秦朝有关经济的法律在有名称的法律中占比很大,这 反映出秦朝注重以立法调节经济关系,故选 B 项;题干材料只反映出有关经济的 法律在有名称的法律中占比很大,没有体现法律制度完备,排除 A 项;题干材料没 有反映出秦朝苛捐杂税沉重,排除 C 项;秦朝以法家思想治国,重农抑商,排除 D 项。 4.下图是中国古代相关王朝法律改革的信息,它反映了中国古代( ) A.重视刑法忽略了伦理教化 B.法律体系的完备 C.传统法律体系的历史传承 D.立法程序的规范 答案:C 解析:题干图示反映的是不同时期法律之间的关系,据此可知法律改革实际上也是 对传统法律的继承,故选 C 项。 5.中国古代的赦免制度源远流长。战国时期秦国多次颁布赦免令,秦始皇在位期 间多年不赦,两汉时期记录在案的大赦达 140 余次。这反映了( ) A.君主专制制度逐步加强 B.治国理念发生变化 C.法律制度日益完善 D.外儒内法成为主流 答案:B 解析:君主专制制度形成于秦朝,故排除 A 项。根据题干材料“战国时期秦国多次 颁布赦免令,秦始皇在位期间多年不赦,两汉时期记录在案的大赦达 140 余次”并 结合所学知识,可知先秦时期至两汉时期,统治阶级治国理念不断变化,因此各个 时期赦免制度不同,故 B 项正确。题干材料没有体现法律制度日益完善,故排除 C 项。“外儒内法成为主流”开始于汉武帝时期,故排除 D 项

6.《唐律疏议》是中国现存最早、最为完整的封建法典,“德本刑用以礼为纲” 是其立法指导思想。由此可见唐朝( A.完成君主专制向法治的转型 B.推崇仁政而排斥法治 C.重视法治与教化相济 D.主张以法为本而以礼辅之 答案:C 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知《唐律疏议》的指导思想是德礼是行政 教化的根本,刑罚是行政教化的表现,据此可知唐朝重视法治与教化,以稳固统治, 故C项正确。“德本刑用“以礼为纲”都不是真正意义上的法治,排除A项。题干 材料强调重视法治与教化相济,而不是推崇仁政而排斥法治,排除B项。《唐律 疏议》的指导思想为德礼是行政教化的根本,刑罚是行政教化的表现,没有体现以 法为本而以礼辅之,排除D项。 7.明朝《大明律》共30卷460条,包括五刑、十恶以及《吏律》《户律》《礼 律》等,其中《吏律》主要规定了文武官吏应该遵循的职司法规及公务职责,“大 臣专擅选官交结朋党紊乱朝政”判死罪。这表明明朝() A.君主专制达到顶峰 B.注重协调行政关系 C.政府重视商品经济 D形成完备法律体系 答案B 解析:根据题千材料“《吏律》主要规定了文武官吏应该遵循的职司法规及公务 职责,‘大臣专擅选官’‘交结朋党紊乱朝政’判死罪”并结合所学知识,可知明 朝加强对文官、武官、大臣等在行政上的规定,注重协调行政关系,故B项正确: 清朝君主专制进一步强化,排除A项;题干材料没有体现商品经济的内容,排除C 项;题干材料中相关法律的规定并不能说明明朝已经形成了完备的法律体系,排除 D项。 8.程颐说:“圣王为治,修刑罚以齐众,明教化以善俗。刑罚立则教化行矣,教化行而 刑措矣。虽曰尚德而不尚刑,顾岂偏废哉。”在此,程顾主张() A德刑兼顾,二者不可偏废 B.严刑酷法,规范民众习俗 C教化百姓,有利国富民强 D.崇尚道德,依法治理国家 答案:A 解析:根据题千材料“修刑罚以齐众,明教化以善俗“虽曰尚德而不尚刑,顾岂偏废 哉”,可知程颐主张德刑并重,刑罚与教化兼顾,故选A项。B、C、D三项表述不 全面,故排除

6.《唐律疏议》是中国现存最早、最为完整的封建法典,“德本刑用”“以礼为纲” 是其立法指导思想。由此可见唐朝( ) A.完成君主专制向法治的转型 B.推崇仁政而排斥法治 C.重视法治与教化相济 D.主张以法为本而以礼辅之 答案:C 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知《唐律疏议》的指导思想是德礼是行政 教化的根本,刑罚是行政教化的表现,据此可知唐朝重视法治与教化,以稳固统治, 故 C 项正确。“德本刑用”“以礼为纲”都不是真正意义上的法治,排除 A 项。题干 材料强调重视法治与教化相济,而不是推崇仁政而排斥法治,排除 B 项。《唐律 疏议》的指导思想为德礼是行政教化的根本,刑罚是行政教化的表现,没有体现以 法为本而以礼辅之,排除 D 项。 7.明朝《大明律》共 30 卷 460 条,包括五刑、十恶以及《吏律》《户律》《礼 律》等,其中《吏律》主要规定了文武官吏应该遵循的职司法规及公务职责,“大 臣专擅选官”“交结朋党紊乱朝政”判死罪。这表明明朝( ) A.君主专制达到顶峰 B.注重协调行政关系 C.政府重视商品经济 D.形成完备法律体系 答案:B 解析:根据题干材料“《吏律》主要规定了文武官吏应该遵循的职司法规及公务 职责,‘大臣专擅选官’‘交结朋党紊乱朝政’判死罪”并结合所学知识,可知明 朝加强对文官、武官、大臣等在行政上的规定,注重协调行政关系,故 B 项正确; 清朝君主专制进一步强化,排除 A 项;题干材料没有体现商品经济的内容,排除 C 项;题干材料中相关法律的规定并不能说明明朝已经形成了完备的法律体系,排除 D 项。 8.程颐说:“圣王为治,修刑罚以齐众,明教化以善俗。刑罚立则教化行矣,教化行而 刑措矣。虽曰尚德而不尚刑,顾岂偏废哉。”在此,程颐主张( ) A.德刑兼顾,二者不可偏废 B.严刑酷法,规范民众习俗 C.教化百姓,有利国富民强 D.崇尚道德,依法治理国家 答案:A 解析:根据题干材料“修刑罚以齐众,明教化以善俗”“虽曰尚德而不尚刑,顾岂偏废 哉”,可知程颐主张德刑并重,刑罚与教化兼顾,故选 A 项。B、C、D 三项表述不 全面,故排除

9.明清时期,地方官吏广泛推行并设立乡约组织。康熙九年(1670年)颁布了乡约 组织必须宣讲的“圣谕十六条”,内容包含“重农桑以足衣食训子弟以禁非为” 等。乡约组织的发展( ) A.导致自发性民间团体的增多 B.推动了地方割据势力的膨胀 C,有利于基层社会治理的加强 D标志着君主专制的高度发展 答案:C 解析:根据题千材料“康熙九年(1670年)颁布了乡约组织必须宣讲的‘圣谕十六 条’,内容包含‘重农桑以足衣食’‘训子弟以禁非为’等”并结合所学知识,可 知乡约组织属于民间基层治理单位,政府对乡约组织的重视有利于基层社会治理 的加强,C项符合题意。乡约组织的发展与自发性民间团体的增多无关,排除A 项。乡约组织是中央集权加强的产物,排除B项。军机处的出现标志着君主专制 的高度发展,排除D项。 10.罗马共和国时期,大法官被授予自行决定诉讼程式的权力,可以根据实际需要 和“公平正义”对《十二铜表法》及其他法律进行解释、补充和纠正。这一现 象表明() A.法律的创制具有随意性 B.贵族仍享有较大的政治特权 C.平民与法官矛盾尖锐化 D.罗马法的形成过程具有开放性 答案D 解析:根据题千材料,可知大法官可以根据实际需要和“公平“正义”不断地丰富和 完善罗马法,这表明罗马法的形成过程具有开放性和灵活性,故D项符合题意:法 律的创制是根据社会公平正义的需要,不是随意的,A项不符合题意;题千材料没 有体现贵族享有政治特权以及平民与法官矛盾尖锐B、C两项不符合题意。 11.《查士丁尼法典》规定:“一切债务,由于以应给付的物清偿,或经债权人同意以 他物代为清偿而消灭。债务是由债务人清偿或由第三人(担保人)代为清偿。”材 料表明() A.罗马法保护私有财产不受侵犯 B.《查士丁尼法典》协调了奴隶与平民之间的关系 C.罗马法只维护贵族的财产权益 D.《查士丁尼法典》加强了奴隶主对平民的剥削 答案:A 解析:题千材料强调的是在还债时以债权人的意见为主,而且债务必须要还清,这 实质上反映了罗马法保护私有财产不受侵犯,故A项正确。题干材料没有体现奴

9.明清时期,地方官吏广泛推行并设立乡约组织。康熙九年(1670 年)颁布了乡约 组织必须宣讲的“圣谕十六条”,内容包含“重农桑以足衣食”“训子弟以禁非为” 等。乡约组织的发展( ) A.导致自发性民间团体的增多 B.推动了地方割据势力的膨胀 C.有利于基层社会治理的加强 D.标志着君主专制的高度发展 答案:C 解析:根据题干材料“康熙九年(1670 年)颁布了乡约组织必须宣讲的‘圣谕十六 条’,内容包含‘重农桑以足衣食’‘训子弟以禁非为’等”并结合所学知识,可 知乡约组织属于民间基层治理单位,政府对乡约组织的重视有利于基层社会治理 的加强,C 项符合题意。乡约组织的发展与自发性民间团体的增多无关,排除 A 项。乡约组织是中央集权加强的产物,排除 B 项。军机处的出现标志着君主专制 的高度发展,排除 D 项。 10.罗马共和国时期,大法官被授予自行决定诉讼程式的权力,可以根据实际需要 和“公平”“正义”对《十二铜表法》及其他法律进行解释、补充和纠正。这一现 象表明( ) A.法律的创制具有随意性 B.贵族仍享有较大的政治特权 C.平民与法官矛盾尖锐化 D.罗马法的形成过程具有开放性 答案:D 解析:根据题干材料,可知大法官可以根据实际需要和“公平”“正义”不断地丰富和 完善罗马法,这表明罗马法的形成过程具有开放性和灵活性,故 D 项符合题意;法 律的创制是根据社会公平正义的需要,不是随意的,A 项不符合题意;题干材料没 有体现贵族享有政治特权以及平民与法官矛盾尖锐,B、C 两项不符合题意。 11.《查士丁尼法典》规定:“一切债务,由于以应给付的物清偿,或经债权人同意以 他物代为清偿而消灭。债务是由债务人清偿或由第三人(担保人)代为清偿。”材 料表明( ) A.罗马法保护私有财产不受侵犯 B.《查士丁尼法典》协调了奴隶与平民之间的关系 C.罗马法只维护贵族的财产权益 D.《查士丁尼法典》加强了奴隶主对平民的剥削 答案:A 解析:题干材料强调的是在还债时以债权人的意见为主,而且债务必须要还清,这 实质上反映了罗马法保护私有财产不受侵犯,故 A 项正确。题干材料没有体现奴

隶和平民之间的关系,故B项错误。罗马法在一定程度上也保护了平民的利益, 故C项错误。题千材料没有体现奴隶主对平民剥削的加强,故D项错误。 12.11世纪末,《罗马民法大全》真本在意大利被发现,欧洲掀起罗马法复兴运动 它使人们不再把宗教、道德、世俗秩序与法律相混淆,法律的作用与独立获得承 认。这反映了( A.中世纪宗教神权观念逐渐消失 B.罗马法为资本主义经济提供保障 C.当时欧洲社会商品经济有所发展 D.罗马法的观念己经被普遍接受 答案:C 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知罗马法注重保护私有财产不受侵犯,欧 洲掀起罗马法复兴运动,法律的作用与独立获得承认反映了欧洲商品经济发展对 法律保护及反对封建束缚的需要,故C项正确。“11世纪末”正处于欧洲的中世 纪,宗教神权观念不可能消失,A项错误:罗马法是维护奴隶主阶级利益的法律,与 资本主义经济无关,B项错误;罗马法的观念被普遍接受表述过于绝对,D项错 误。 13.吴于廑指出:“西方封建时代并无近代意义的立法概念,法律是古老的习惯法。 所谓习惯法,就理论上讲,就是法律来自社会,而非出自君权,出自一个立法者。”材 料意在说明中世纪欧洲( A.法律制度趋于完备 B.深受罗马法的影响 C.神权高于王权 D君权一定程度上受到约束 答案D 解析:吴于廑认为西方封建时代的法律是古老的习惯法,即“法律来自社会,而非出 自君权”,这说明法律在一定程度上对君主的权力形成制约,故选D项;根据题千材 料“西方封建时代并无近代意义的立法概念”,可知法律制度并不完备,排除A项; 题干材料没有体现罗马法对中世纪欧洲的影响,排除B项:题干材料无法体现神 权高于王权,排除C项。 14.在美国宪法的制定过程中,一些政治家认为,“人民”和“人民的代表”(国会)是不 同的:“由人民制定、政府不能更改的”宪法高于“由政府制定、政府能够更改的” 普通法律:国会的立法如果违宪,“自然不能使之生效”。该观点() A.强调法律至上原则 B.主张中央集权体制 C.体现主权在民原则 D.凸显议会至上理念 答案:C

隶和平民之间的关系,故 B 项错误。罗马法在一定程度上也保护了平民的利益, 故 C 项错误。题干材料没有体现奴隶主对平民剥削的加强,故 D 项错误。 12.11 世纪末,《罗马民法大全》真本在意大利被发现,欧洲掀起罗马法复兴运动, 它使人们不再把宗教、道德、世俗秩序与法律相混淆,法律的作用与独立获得承 认。这反映了( ) A.中世纪宗教神权观念逐渐消失 B.罗马法为资本主义经济提供保障 C.当时欧洲社会商品经济有所发展 D.罗马法的观念已经被普遍接受 答案:C 解析:根据题干材料并结合所学知识,可知罗马法注重保护私有财产不受侵犯,欧 洲掀起罗马法复兴运动,法律的作用与独立获得承认反映了欧洲商品经济发展对 法律保护及反对封建束缚的需要,故 C 项正确。“11 世纪末”正处于欧洲的中世 纪,宗教神权观念不可能消失,A 项错误;罗马法是维护奴隶主阶级利益的法律,与 资本主义经济无关,B 项错误;罗马法的观念被普遍接受表述过于绝对,D 项错 误。 13.吴于廑指出:“西方封建时代并无近代意义的立法概念,法律是古老的习惯法。 所谓习惯法,就理论上讲,就是法律来自社会,而非出自君权,出自一个立法者。”材 料意在说明中世纪欧洲( ) A.法律制度趋于完备 B.深受罗马法的影响 C.神权高于王权 D.君权一定程度上受到约束 答案:D 解析:吴于廑认为西方封建时代的法律是古老的习惯法,即“法律来自社会,而非出 自君权”,这说明法律在一定程度上对君主的权力形成制约,故选 D 项;根据题干材 料“西方封建时代并无近代意义的立法概念”,可知法律制度并不完备,排除 A 项; 题干材料没有体现罗马法对中世纪欧洲的影响,排除 B 项;题干材料无法体现神 权高于王权,排除 C 项。 14.在美国宪法的制定过程中,一些政治家认为,“人民”和“人民的代表”(国会)是不 同的;“由人民制定、政府不能更改的”宪法高于“由政府制定、政府能够更改的” 普通法律;国会的立法如果违宪,“自然不能使之生效”。该观点( ) A.强调法律至上原则 B.主张中央集权体制 C.体现主权在民原则 D.凸显议会至上理念 答案:C