原核细胞和直核细朐 的区别:原核生物 (细 通过微生物类群及 形态结构的学习,能 菌、放线菌、蓝细菌 支原体、衣原体与立克 够区分原核生物、真 在阅读 核生物和病毒:能够 算一音 次氏体)、直核生物(酵 果程内 微生物类 母菌与霉菌)的形态 区分原核生物中的 细菌、放线菌 容的基 构、菌落特征、繁殖方 础上完 1、2 群及形态 茵、支原体、衣原体 结构 式和生活史、代表属及 成课外 与立克次氏体:能够 与人类关系等:病毒的 作业 定义 发展史、特点、 区分酵母菌与霉菌: 形态、构造、化学组成 了解各类微生物与 人类的关系 及繁殖方式等。 微生物的细胞组成:微 通过本节课的学习, 三章 生物的营养物质及其 学生能够区分微生 阅读并 生理功能:微生物营 物营养的类型,以及 理论 查阅相 微生物的 1、2、3 类型的分类依据及特 分类依据:能够判围 教学 营养 关文 点:物质进出微生物细 营养物质进出微生 献。 胞的主要方式。 物细胞的方式 草握微生物能量代 在阅读 微生物代谢类型的特 第四意 则类型和特占、赏生 果程内 点及多样性:微生物各 微生物的 物固氨作用、微生物 理论 容的基 代谢和调 种产能代谢:微生物特 肚聚糖合成、微生物 8 教学 上光 1、2 控 有的合成代谢:微生物 次生代谢、微生物代 成课外 代谢的调控。 谢调控。 作业。 师过本竞节的学习】 学生能够掌握微生 物培养方法和生长 测定方法: 堂微生物生长名 微生物生长的研究方 阶段的特点,生长曲 法与生长规律:响食 线变化的因素:了解 在阅读 第五章 生物生长的主要因素: 微生物的同步生长 课程内 微生物的 理论 容的共 微生物的生长控制:微 的定义及获得同步 14 牛长与控 生物遗传变异和育利 生长的方法: 教学 础上完 2、3 响微生物生长的因 成课外 种的衰退、复壮和 E业 藏。 子:掌握控制微生物 生长的方法:堂握微 生物诱变有种方法, 了解其他有种方法: 掌握菌种保藏的原 理及常用方法。 13

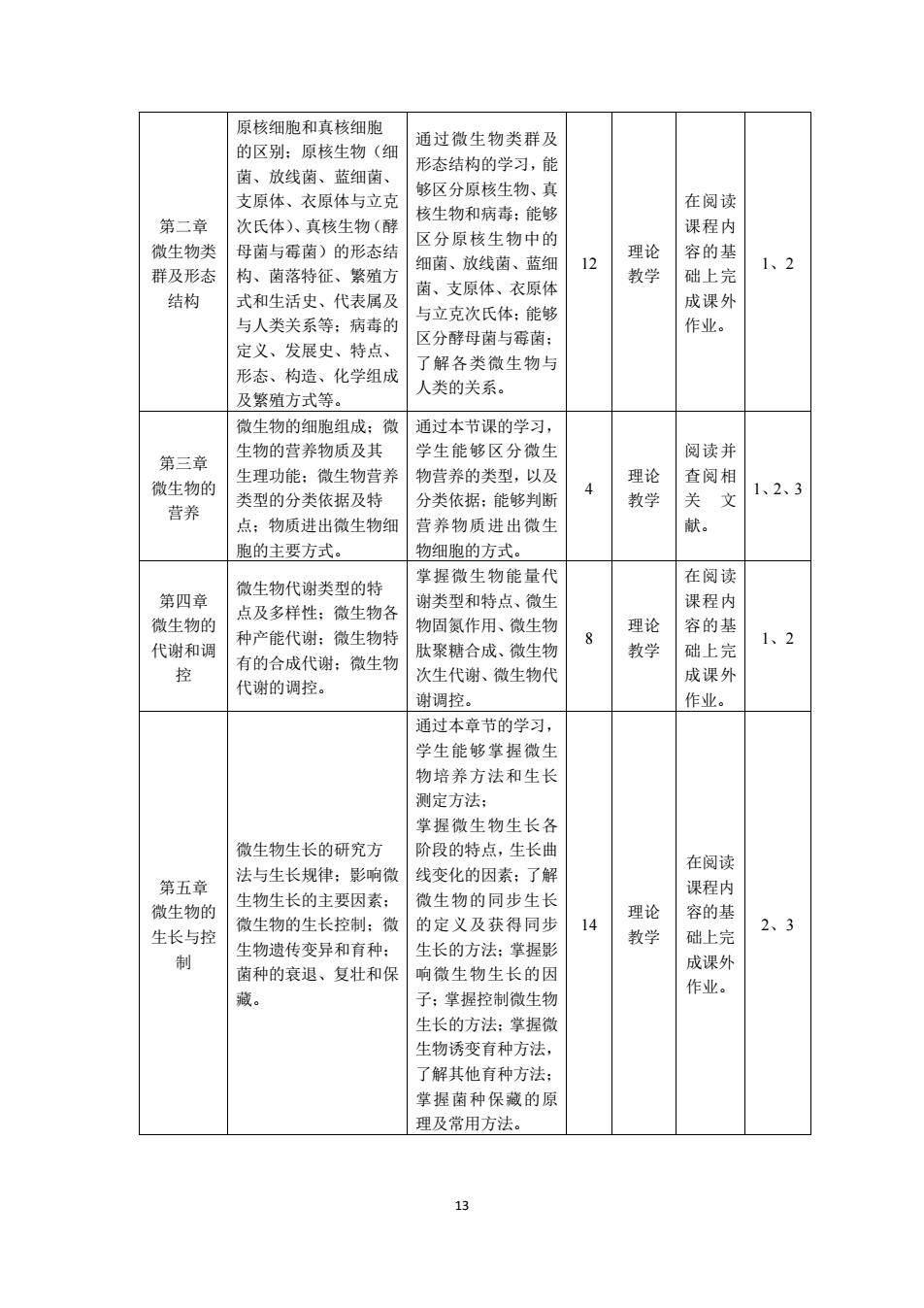

13 第二章 微生物类 群及形态 结构 原核细胞和真核细胞 的区别;原核生物(细 菌、放线菌、蓝细菌、 支原体、衣原体与立克 次氏体)、真核生物(酵 母菌与霉菌)的形态结 构、菌落特征、繁殖方 式和生活史、代表属及 与人类关系等;病毒的 定义、发展史、特点、 形态、构造、化学组成 及繁殖方式等。 通过微生物类群及 形态结构的学习,能 够区分原核生物、真 核生物和病毒;能够 区分原核生物中的 细菌、放线菌、蓝细 菌、支原体、衣原体 与立克次氏体;能够 区分酵母菌与霉菌; 了解各类微生物与 人类的关系。 12 理论 教学 在阅读 课程内 容的基 础上完 成课外 作业。 1 、 2 第三章 微生物的 营养 微生物的细胞组成;微 生物的营养物质及其 生理功能;微生物营养 类型的分类依据及特 点;物质进出微生物细 胞的主要方式。 通过本节课的学习, 学生能够区分微生 物营养的类型,以及 分类依据;能够判断 营养物质进出微生 物细胞的方式。 4 理论 教学 阅读并 查阅相 关 文 献。 1 、 2 、 3 第四章 微生物的 代谢和调 控 微生物代谢类型的特 点及多样性;微生物各 种产能代谢;微生物特 有的合成代谢;微生物 代谢的调控。 掌握微生物能量代 谢类型和特点、微生 物固氮作用、微生物 肽聚糖合成、微生物 次生代谢、微生物代 谢调控。 8 理论 教学 在阅读 课程内 容的基 础上完 成课外 作业。 1 、 2 第五章 微生物的 生长与控 制 微生物生长的研究方 法与生长规律;影响微 生物生长的主要因素; 微生物的生长控制;微 生物遗传变异和育种; 菌种的衰退、复壮和保 藏。 通过本章节的学习, 学生能够掌握微生 物培养方法和生长 测定方法; 掌握微生物生长各 阶段的特点,生长曲 线变化的因素;了解 微生物的同步生长 的定义及获得同步 生长的方法;掌握影 响微生物生长的因 子;掌握控制微生物 生长的方法;掌握微 生物诱变育种方法, 了解其他育种方法; 掌握菌种保藏的原 理及常用方法。 14 理论 教学 在阅读 课程内 容的基 础上完 成课外 作业。 2 、 3

通过本章节的学习, 学生能够分析微生 微生物在自然界中的 物在自然界中的分 在阅读 笳六音 分布:微生物菌种资源 布:能够应用所学知 课程内 开发,微生物与生物环 分析微生物与 微生物的 论 容的基 4 境的关系: 微生物与自 物环境间的关系: 教 础上完 1、2、 生态 然界物质循环:微生物 解微生物在自然界 成课外 与环境保护。 物质循环中的作用: 作业 到新微生物对环培 保护的利与弊 传染的概念:决定传染 结局的因素:内毒素、 通过传染与免疫 外毒素特点及区别: 第七章 染可能的结局: 非特异 的概念的学习, 握感染的一股概 性免疫的概念与组成 传染与免 念;了解宿主的非 理论 等:特异性免疫的概念 教学 疫 特异性免疫:堂挥 及特点等:抗原与抗体 的概念等 免疫学方法 宿主的特异性免 试。 疫。 及其应用:生物制品及 其应用。 币过微生物分类的 学 学生能够应用 通用分类介绍:微生物 生物分类的鉴定 课后复 第八章 在自然界的地位:各大 习、作 方法将微生物进行 微生物的 理论 类微生物的分类系统 分米堂根费生物的 分类 教学 纲要 微生物的鉴定 分类单元与命名 试。 道微生物在生物荞 的重要地位。 合 计 48 14

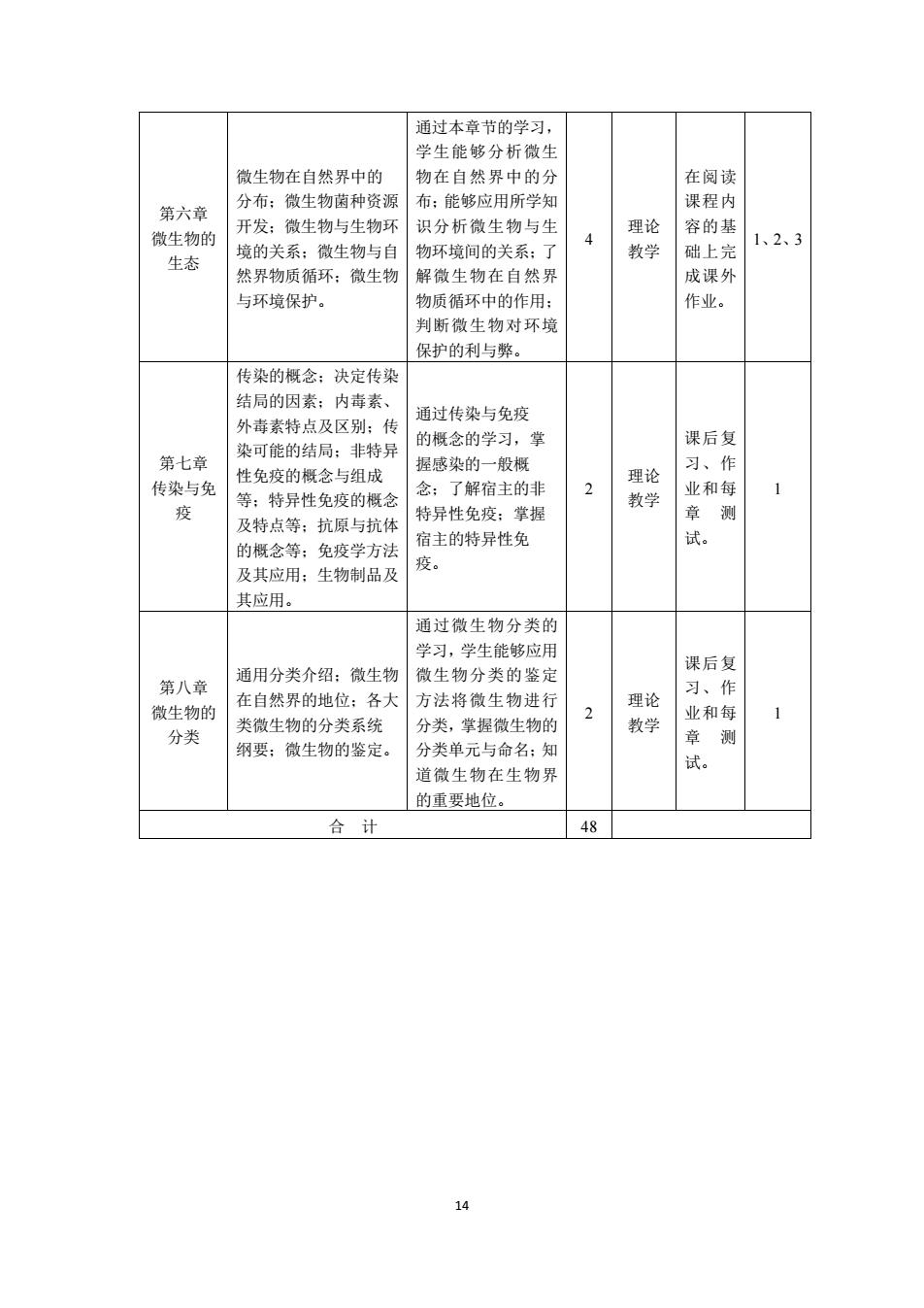

14 第六章 微生物的 生态 微生物在自然界中的 分布;微生物菌种资源 开发;微生物与生物环 境的关系;微生物与自 然界物质循环;微生物 与环境保护。 通过本章节的学习, 学生能够分析微生 物在自然界中的分 布;能够应用所学知 识分析微生物与生 物环境间的关系;了 解微生物在自然界 物质循环中的作用; 判断微生物对环境 保护的利与弊。 4 理论 教学 在阅读 课程内 容的基 础上完 成课外 作业。 1、2、3 第七章 传染与免 疫 传染的概念;决定传染 结局的因素;内毒素、 外毒素特点及区别;传 染可能的结局;非特异 性免疫的概念与组成 等;特异性免疫的概念 及特点等;抗原与抗体 的概念等;免疫学方法 及其应用;生物制品及 其应用。 通过传染与免疫 的概念的学习,掌 握感染的一般概 念;了解宿主的非 特异性免疫;掌握 宿主的特异性免 疫。 2 理论 教学 课后复 习、作 业和每 章 测 试。 1 第八章 微生物的 分类 通用分类介绍;微生物 在自然界的地位;各大 类微生物的分类系统 纲要;微生物的鉴定。 通过微生物分类的 学习,学生能够应用 微生物分类的鉴定 方法将微生物进行 分类,掌握微生物的 分类单元与命名;知 道微生物在生物界 的重要地位。 2 理论 教学 课后复 习、作 业和每 章 测 试。 1 合 计 48

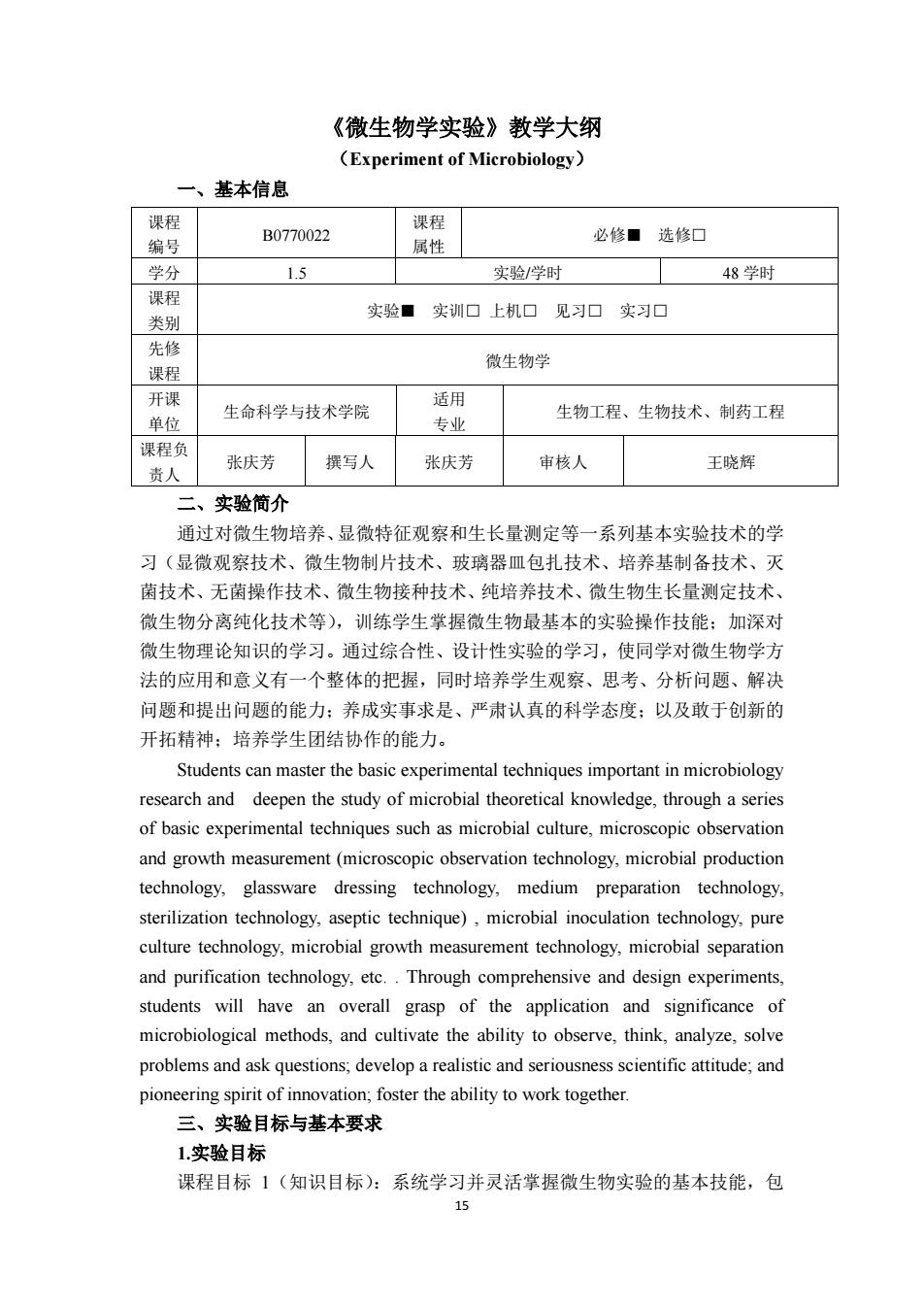

《微生物学实验》教学大纲 (Experiment of Microbiology) 一、基本信息 课程 编号 B0770022 课程 属性 必修■选修口 学分 15 实验学时 48学时 课程 实验■实训口上机口见习口实习口 类 先修 课程 微生物学 开课 适用 单位 生命科学与技术学院 专业 生物工程、生物技术、制药工程 张庆芳 撰写人 张庆芳 审核人 王晓辉 贡人 实验简介 通过对微生物培养、显微特征观察和生长量测定等一系列基本实验技术的学 习(显微观察技术、微生物制片技术、玻璃器皿包扎技术、培养基制备技术、灭 菌技术、无菌操作技术、微生物接种技术、纯培养技术、微生物生长量测定技术、 微生物分离纯化技术等),训练学生掌握微生物最基本的实验操作技能:加深对 微生物理论知识的学习。通过综合性、设计性实验的学习,使同学对微生物学方 法的应用和意义有一个整体的把握,同时培养学生观察、思考、分析问题、解决 问题和提出问题的能力:养成实事求是、严肃认真的科学态度;以及敢于创新的 开拓精神:培养学生团结协作的能力。 Students can master the basic experimental techniques important in microbiology research and deepen the study of microbial theoretical knowledge,through a series of basic experimental techniques such as microbial culture,microscopic observation and growth measurement(microsopic observation technology,microbial production technology,glassware dressing technology,medium preparation technology. sterilization technology,aseptic technique),microbial inoculation technology,pure culture technology,microbial growth measurement technology,microbial separation and purification technology,etc..Through comprehensive and design experiments. students will have an overall grasp of the application and significance of microbiological methods,and cultivate the ability to observe,think,analyze,solve problems and ask questions,develop a realistic and seriousness scientific attitude;and pioneering spirit of innovation;foster the ability to work together. 三、实验目标与基本要求 1.实验目标 课程目标1(知识目标):系统学习并灵活掌握微生物实验的基本技能,包

15 《微生物学实验》教学大纲 (Experiment of Microbiology) 一、基本信息 课程 编号 B0770022 课程 属性 必修■ 选修□ 学分 1.5 实验/学时 48 学时 课程 类别 实验■ 实训□ 上机□ 见习□ 实习□ 先修 课程 微生物学 开课 单位 生命科学与技术学院 适用 专业 生物工程、生物技术、制药工程 课程负 责人 张庆芳 撰写人 张庆芳 审核人 王晓辉 二、实验简介 通过对微生物培养、显微特征观察和生长量测定等一系列基本实验技术的学 习(显微观察技术、微生物制片技术、玻璃器皿包扎技术、培养基制备技术、灭 菌技术、无菌操作技术、微生物接种技术、纯培养技术、微生物生长量测定技术、 微生物分离纯化技术等),训练学生掌握微生物最基本的实验操作技能;加深对 微生物理论知识的学习。通过综合性、设计性实验的学习,使同学对微生物学方 法的应用和意义有一个整体的把握,同时培养学生观察、思考、分析问题、解决 问题和提出问题的能力;养成实事求是、严肃认真的科学态度;以及敢于创新的 开拓精神;培养学生团结协作的能力。 Students can master the basic experimental techniques important in microbiology research and deepen the study of microbial theoretical knowledge, through a series of basic experimental techniques such as microbial culture, microscopic observation and growth measurement (microscopic observation technology, microbial production technology, glassware dressing technology, medium preparation technology, sterilization technology, aseptic technique) , microbial inoculation technology, pure culture technology, microbial growth measurement technology, microbial separation and purification technology, etc. . Through comprehensive and design experiments, students will have an overall grasp of the application and significance of microbiological methods, and cultivate the ability to observe, think, analyze, solve problems and ask questions; develop a realistic and seriousness scientific attitude; and pioneering spirit of innovation; foster the ability to work together. 三、实验目标与基本要求 1.实验目标 课程目标 1(知识目标):系统学习并灵活掌握微生物实验的基本技能,包

括显微观察、制片、器皿包扎、培养基制备、无菌操作、微生物接种、纯培养及 分离纯化等技术。 课程目标2(能力目标):能够熟练运用微生物学实验技能筛选特定环境的 微生物,并对未知微生物进行科学的分析鉴定、研究、与开发利用。 课程目标3(素质目标):能够综合微生物实验操作技术,科学设计微生物 学科的实验,分析与解决具体问题能力,通过科学思维和创新意识解决微生物在 工农业、医药卫生和环境保护等领域应用中的实际问题。 2.实验目标对毕业要求的支撑 毕业要求 实验目标 2 知扣世报 研究 3.课程资源 (1)推荐参考教材及参考书目 类别 主编 出版社 出版时间 参考教材 微生物实验技术 迟乃玉,张庆芳 大连大学出版 2010.10 Microbiology:Laborator Michael J.Leboffe Morton Pub Co Theory&Application Burton E.Pierce 2006.7 参考书目 微生物学实验(第5版) 沈萍 高等教有出版社 2018.3 微生物学士验教程(第2版 钱存柔 北京大学出版社 2013.9 微生物学实验技术 杜连祥 中国轻工业出版社 2006.9 (2)课程网站 微生物学实验北京师范大学中国大学MOOC(慕课) https://www.icourse163.org/course/BNU-1206506805 食品微生物学实验福建农林大学中国大学MOOC(慕课) https://www.icourse163.org/course/FAFU-1O02767008 微生物学模块化实验南京师范大学中国大学MOOC(慕课) https://www.icourse163.org/course/NJNU-1001754021 4.成绩评价标准 评价标准 成绩构成 评价方式 评价依 操作技能 操作持能熟练程府及准确性竿。 平时成绩(20%) 结果分析 分析实验结果及解决问题能力等 实验报告完成质量、内容完整、书写工整、分析全面、结论 实验报告(40%) 实验报告 正确蜂 操作考核(40%) 操作技能 学生实验仪器使用、操作技能的熟练程度及准确性等。 口试 回答问题正确率等。 16

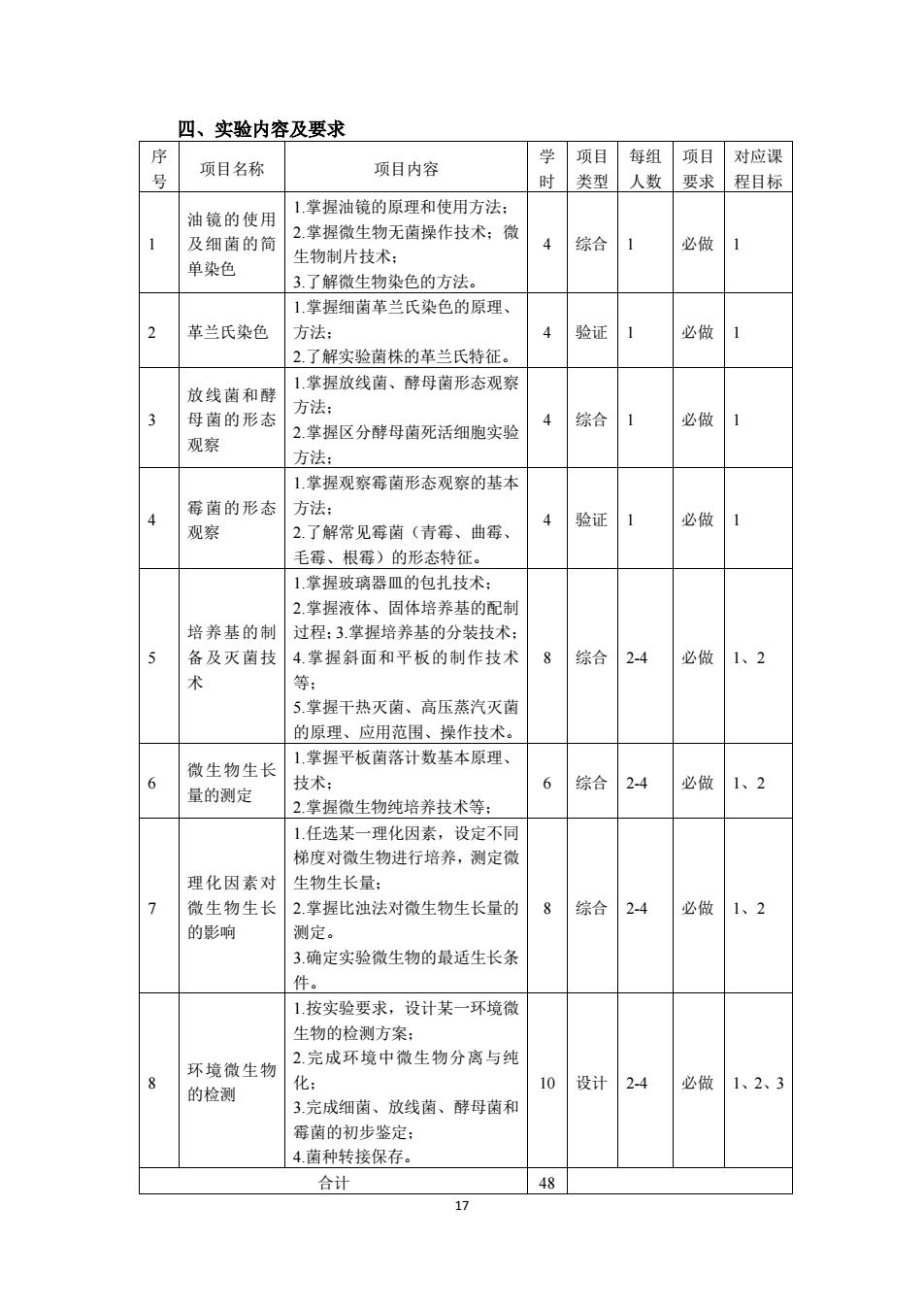

16 括显微观察、制片、器皿包扎、培养基制备、无菌操作、微生物接种、纯培养及 分离纯化等技术。 课程目标 2(能力目标):能够熟练运用微生物学实验技能筛选特定环境的 微生物,并对未知微生物进行科学的分析鉴定、研究、与开发利用。 课程目标 3(素质目标):能够综合微生物实验操作技术,科学设计微生物 学科的实验,分析与解决具体问题能力,通过科学思维和创新意识解决微生物在 工农业、医药卫生和环境保护等领域应用中的实际问题。 2.实验目标对毕业要求的支撑 毕业要求 实验目标 1 2 3 知识掌握 √ 研究 √ √ 3.课程资源 (1)推荐参考教材及参考书目 类别 名称 主编 出版社 出版时间 参考教材 微生物实验技术 迟乃玉,张庆芳 大连大学出版 2010.10 参考书目 Microbiology: Laboratory Theory & Application Michael J. Leboffe , Burton E. Pierce Morton Pub Co 2006.7 微生物学实验(第 5 版) 沈萍 高等教育出版社 2018.3 微生物学实验教程(第2版) 钱存柔 北京大学出版社 2013.9 微生物学实验技术 杜连祥 中国轻工业出版社 2006.9 (2)课程网站 微生物学实验_北京师范大学_中国大学 MOOC(慕课) https://www.icourse163.org/course/BNU-1206506805 食品微生物学实验_福建农林大学_中国大学 MOOC(慕课) https://www.icourse163.org/course/FAFU-1002767008 微生物学模块化实验_南京师范大学_中国大学 MOOC(慕课) https://www.icourse163.org/course/NJNU-1001754021 4.成绩评价标准 评价标准 成绩构成 评价方式 评价依据 平时成绩(20%) 操作技能 操作技能熟练程度及准确性等。 结果分析 分析实验结果及解决问题能力等。 实验报告(40%) 实验报告 实验报告完成质量、内容完整、书写工整、分析全面、结论 正确等。 操作考核(40%) 操作技能 学生实验仪器使用、操作技能的熟练程度及准确性等。 口试 回答问题正确率等

四、实验内容及要求 序 项目名称 项目内容 学项目每组项目对应课 号 时类型 人数要求程目标 油镜的使用 1掌握油镜的原理和使用方法 2.掌握微生物无菌操作技术:微 及细菌的简 4 综合 1 必做1 生物制片技术: 单染色 3.了解微生物染色的方法 1.掌握细菌革兰氏染色的原理 革兰氏染色 万法: 4 验证 必做1 2了解实验菌株的革兰氏特征。 放线菌和酵 1.掌握放线菌、酵母菌形态观察 方法 母菌的形范 综合 必做1 2.掌握区分酵母菌死活细胞实照 观察 方法, 1.掌握观察霉菌形态观察的基本 霉菌的形态 万法: 2.了解常见霉菌(青霉、曲霉、 验证 必做1 观察 毛霉、根霉)的形态特征。 1掌握玻璃器皿的包扎技术: 2掌握液体、固体培养基的配制 培养基的制 过程:3.掌挥培养基的分装技术: 5 备及灭菌技4.掌握斜面和平板的制作技术 8综合2-4必做1、2 术 5掌握干热灭菌、 高压蒸汽灭店 的原理、应用范围、操作技术。 1.掌握平板菌落计数基本原理、 微生物生长 量的测定 6 综合 2-4 必做1、2 2.掌握微生物纯培养技术等 1任选某一理化因素,设定不同 梯度对微生物进行培养,测定微 理化因素对 生物生长量: 微生物生长 2.掌握比浊法对微生物生长量的 8综合2-4 必做1、2 的影响 测定。 3,确定实验微生物的最适生长条 件 实验要求,设计某一环境 生物的检测方案: 2.完成环境中微生物分离与纯 环境微生物 的检测 10 设计 24 必做1、2、 3完成细菌、放线菌、酵母菌利 霉菌的初步鉴定: 4.菌种转接保存。 合计 48 17

17 四、实验内容及要求 序 号 项目名称 项目内容 学 时 项目 类型 每组 人数 项目 要求 对应课 程目标 1 油镜的使用 及细菌的简 单染色 1.掌握油镜的原理和使用方法; 2.掌握微生物无菌操作技术;微 生物制片技术; 3.了解微生物染色的方法。 4 综合 1 必做 1 2 革兰氏染色 1.掌握细菌革兰氏染色的原理、 方法; 2.了解实验菌株的革兰氏特征。 4 验证 1 必做 1 3 放线菌和酵 母菌的形态 观察 1.掌握放线菌、酵母菌形态观察 方法; 2.掌握区分酵母菌死活细胞实验 方法; 4 综合 1 必做 1 4 霉菌的形态 观察 1.掌握观察霉菌形态观察的基本 方法; 2.了解常见霉菌(青霉、曲霉、 毛霉、根霉)的形态特征。 4 验证 1 必做 1 5 培养基的制 备及灭菌技 术 1.掌握玻璃器皿的包扎技术; 2.掌握液体、固体培养基的配制 过程;3.掌握培养基的分装技术; 4.掌握斜面和平板的制作技术 等; 5.掌握干热灭菌、高压蒸汽灭菌 的原理、应用范围、操作技术。 8 综合 2-4 必做 1、2 6 微生物生长 量的测定 1.掌握平板菌落计数基本原理、 技术; 2.掌握微生物纯培养技术等; 6 综合 2-4 必做 1、2 7 理化因素对 微生物生长 的影响 1.任选某一理化因素,设定不同 梯度对微生物进行培养,测定微 生物生长量; 2.掌握比浊法对微生物生长量的 测定。 3.确定实验微生物的最适生长条 件。 8 综合 2-4 必做 1、2 8 环境微生物 的检测 1.按实验要求,设计某一环境微 生物的检测方案; 2.完成环境中微生物分离与纯 化; 3.完成细菌、放线菌、酵母菌和 霉菌的初步鉴定; 4.菌种转接保存。 10 设计 2-4 必做 1、2、3 合计 48