湖北省经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (2011年2月27日湖北省第十一届人民代表大会第四次会议通过) 湖北省经济和社会发展第十二个五年(2011一2015年)规划纲要,根据《中 共湖北省委关于制定湖北省经济和社会发展第十二个五年规划的建议》编制,主 要闸明全省战略意图,明确政府工作重点,引导市场主体行为,是未来五年全省 经济和社会发展的宏伟蓝图,是推动湖北科学发展、跨越式发展的行动纲领。 第一篇开创湖北科学发展新局面 第一章“十一五”发展的巨大成就 “十一五”时期是极不平凡的五年。在党中央、国务院的正确领导下,省委 省政府带领全省人民深入贯彻落实科学发展观,抢抓促进中部地区崛起的重大战 略机遇,提出并实施“两圈一带”总体战略,全面启动“两型”社会建设,成功 应对国际金融危机冲击和各种严重自然灾害影响,实现了经济社会又好又快发 一五”规划的主要目标任务全面完成,是改革开放以来我省经济社会发 展最快、基础设施建设力度最大、人民群众受益最多、改革开放最有成效、综合 实力提升最明显的时期之一,多项指标增幅创历史新高,为全省“十二五”时期 实现跨越式发展打下了坚实基础。 一、综合经济实力再上新台阶 “十一五”时期,全省生产总值年均增长13.9%,比规划目标高3.9个百分 点,改革开放以来首次明显高于全因平均水平。三次产业结构趋向合理。 三产业比重为13.6:49.1:37.3。农业综合生产能力增强。全省粮食连续7年 增产,油菜和淡水产品产量连续15年保持全国第一。农产品加工业发展迅速。 销售收入过10亿元的农业产业化龙头企业达25家,农产品加工产值与农业总产 值之比达到1.25:1。新型工业化进程加快。重点产业调整和振兴取得重大进展, 汽车、钢铁、石化、电子信息、纺织、食品、装备制造等7个产业的销售收入先 后跨过千亿元规模,规模以上工业企业达1.58万家,完成增加值6136.5亿元。 光纤光缆、光通信器件、激光器、维生素、生物农药、电动汽车等高科技领域技 术实力居全国领先地位,高新技术产业增加值占全省生产总值的比重达到 10.8%。建筑业发展迅猛,进入全国第一方阵。服务业发展提速,增加值年均增 长13.8%以上,现代物流、金融、旅游、信息、文化等服务业快速发展,武汉成 为国家首批服务外包示范城市。消费水平不断提高,结构升级加快。2010年全 省社会消费品零售总额达到6719.4亿元,年均增长17.7%。农村消费年均增长 率比城市高1.1个百分点。地方一般预算收入年均增长21.9%。县域经济快速发 展,占全省生产总值的比重达到56.2%,民营经济成为县域经济的主体。 二、基础设施建设取得新突破

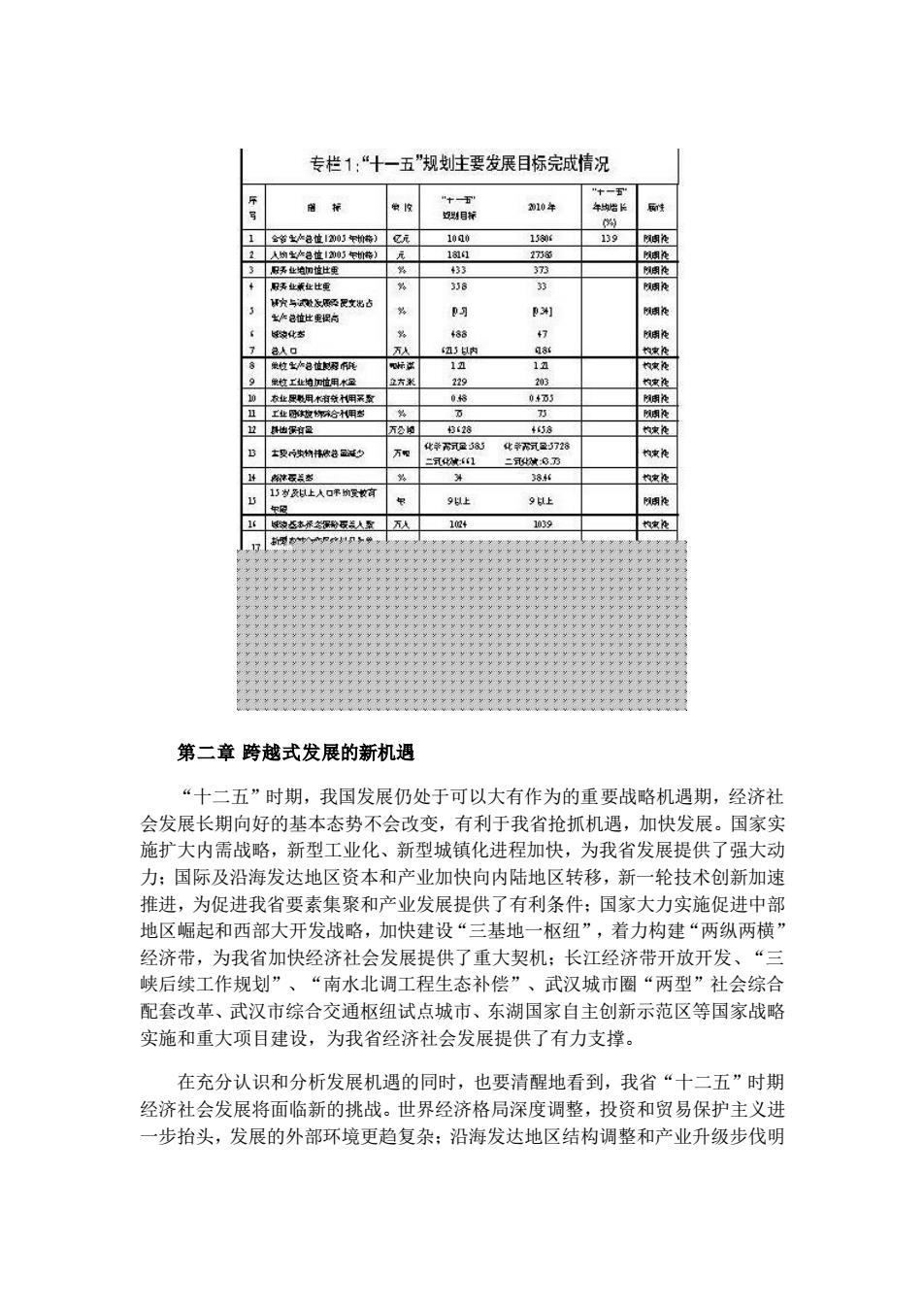

湖北省经济和社会发展第十二个五年规划纲要 (2011 年 2 月 27 日湖北省第十一届人民代表大会第四次会议通过) 湖北省经济和社会发展第十二个五年(2011—2015 年)规划纲要,根据《中 共湖北省委关于制定湖北省经济和社会发展第十二个五年规划的建议》编制,主 要阐明全省战略意图,明确政府工作重点,引导市场主体行为,是未来五年全省 经济和社会发展的宏伟蓝图,是推动湖北科学发展、跨越式发展的行动纲领。 第一篇 开创湖北科学发展新局面 第一章“十一五”发展的巨大成就 “十一五”时期是极不平凡的五年。在党中央、国务院的正确领导下,省委、 省政府带领全省人民深入贯彻落实科学发展观,抢抓促进中部地区崛起的重大战 略机遇,提出并实施“两圈一带”总体战略,全面启动“两型”社会建设,成功 应对国际金融危机冲击和各种严重自然灾害影响,实现了经济社会又好又快发 展,“十一五”规划的主要目标任务全面完成,是改革开放以来我省经济社会发 展最快、基础设施建设力度最大、人民群众受益最多、改革开放最有成效、综合 实力提升最明显的时期之一,多项指标增幅创历史新高,为全省“十二五”时期 实现跨越式发展打下了坚实基础。 一、综合经济实力再上新台阶 “十一五”时期,全省生产总值年均增长 13.9%,比规划目标高 3.9 个百分 点,改革开放以来首次明显高于全国平均水平。三次产业结构趋向合理。一、二、 三产业比重为 13.6∶49.1∶37.3。农业综合生产能力增强。全省粮食连续 7 年 增产,油菜和淡水产品产量连续 15 年保持全国第一。农产品加工业发展迅速。 销售收入过 10 亿元的农业产业化龙头企业达 25 家,农产品加工产值与农业总产 值之比达到 1.25∶1。新型工业化进程加快。重点产业调整和振兴取得重大进展, 汽车、钢铁、石化、电子信息、纺织、食品、装备制造等 7 个产业的销售收入先 后跨过千亿元规模,规模以上工业企业达 1.58 万家,完成增加值 6136.5 亿元。 光纤光缆、光通信器件、激光器、维生素、生物农药、电动汽车等高科技领域技 术实力居全国领先地位,高新技术产业增加值占全省生产总值的比重达到 10.8%。建筑业发展迅猛,进入全国第一方阵。服务业发展提速,增加值年均增 长 13.8%以上,现代物流、金融、旅游、信息、文化等服务业快速发展,武汉成 为国家首批服务外包示范城市。消费水平不断提高,结构升级加快。2010 年全 省社会消费品零售总额达到 6719.4 亿元,年均增长 17.7%。农村消费年均增长 率比城市高 1.1 个百分点。地方一般预算收入年均增长 21.9%。县域经济快速发 展,占全省生产总值的比重达到 56.2%,民营经济成为县域经济的主体。 二、基础设施建设取得新突破

全社会固定资产投资保持强劲增长势头。五年投资总额累计达3.2万亿元 年均增长29.6%,超规划目标1.1万亿元,其中用于基础设施建设的固定资产投 资达8846亿元,是“十五”时期的2.7倍。铁路、公路、航道港口、机场建设 步伐加快,综合交通枢纽地位进一步提升。武广、武合客运专线的开通使湖北 全国较早进入高铁时代,武汉成为首批全国综合交通枢纽试点城市。五年新增铁 路营运里程1295公里,总里程达到3319公里:新增高速公路里程突破2000公 里,总里程达到3673公里,上升到全国第六位。城市轻轨、城际铁路、地铁等 现代先讲快捷交通设施投入使用或开工律设。武汉天河机场一期改扩律工程岸 工,三期顺利启动,年客流量达到1200万人次。汉江崔家营航电枢纽建成投入 运营,汉江航道整治工程顺利推进,引江济汉通航工程全面开工,武汉新港、黄 石、宜昌、荆州等港口建设进展顺利。火电、水电和风电、核电、太阳能等能源 建设全面推进,五年新增发电装机1250万千瓦。三峡工程初步设计建设任务全 面完成,南水北调中线兴隆枢纽、引江济汉工程全面启动。 三、社会事业取得新进展 就业和收入水平进一步提高。五年新增城镇就业人数352.25万人,城镇登 记失业率控制在4.18%:城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别达 到16058元和5832.3元,年均分别增长12.8%和13.5%。全省盆用人▣减少200 万人。社会保障体系进一步完善。全省城镇职工五项社会保险参保人数达到3009 万人,新型农村合作医疗参合率达到97%,新型农村社会养老保险试点顺利实施。 覆盖全省的社会救助体系基本形成,有效保障了城乡困难群众的基本生活。低收 入家庭住房难问题得到有效缓解。“十一五”时期新增廉租住房保障42.2万户 经济适用住房保障17万户,农村危房改造19.39万户,扶贫搬迁5.39万户。教 育事业发展出现可喜变化。实现了由重点解决“上学难”向重点提高教育质量的 转变,城乡免费义务教有改策全面落实,职业教有加快发展,高等数有毛入学率 达到30%以上。科技实力得到进一步加强。在校大学生和研究生 国家重点实验 室、国家级工程(技术)研究中心、、省部级以上科技成果数和科技人员总量继续 位居全国前列,专利拥有量大幅增加,东湖新技术开发区获批建设全国第二家自 主创新示范区。人口增长趋于合理,人口自然增长率控制在5%以内。文化事业 和文化产业加快发展。广播形视、新闻出版、文学艺术和哲学社会科学取得新成 就,省博物馆在全国率先免费开放,成功承办“八艺节” ,全省广播电视综合覆 盖率均达到98%。城乡医疗卫生服务体系逐步完善,全省23个血吸虫重疫区人 畜感染率降至3%以下,有效预防和处置了各类突发公共卫生事件。竞技体有实 力得到加强,群众性体育活动蓬勒开展。 四、生态文明建设开创新局面 大力发展循环经济,依法淘汰落后产能,单位生产总值能耗下降20%以上: 提前一年完成主要污染物总量减排任务,设市城市及县城生活污水处理率、生活 垃圾无害化处理率不断提高。主要污染物排污权交易和神农架生态补偿试点正式

全社会固定资产投资保持强劲增长势头。五年投资总额累计达 3.2 万亿元, 年均增长 29.6%,超规划目标 1.1 万亿元,其中用于基础设施建设的固定资产投 资达 8846 亿元,是“十五”时期的 2.7 倍。铁路、公路、航道港口、机场建设 步伐加快,综合交通枢纽地位进一步提升。武广、武合客运专线的开通使湖北在 全国较早进入高铁时代,武汉成为首批全国综合交通枢纽试点城市。五年新增铁 路营运里程 1295 公里,总里程达到 3319 公里;新增高速公路里程突破 2000 公 里,总里程达到 3673 公里,上升到全国第六位。城市轻轨、城际铁路、地铁等 现代先进快捷交通设施投入使用或开工建设。武汉天河机场二期改扩建工程完 工,三期顺利启动,年客流量达到 1200 万人次。汉江崔家营航电枢纽建成投入 运营,汉江航道整治工程顺利推进,引江济汉通航工程全面开工,武汉新港、黄 石、宜昌、荆州等港口建设进展顺利。火电、水电和风电、核电、太阳能等能源 建设全面推进,五年新增发电装机 1250 万千瓦。三峡工程初步设计建设任务全 面完成,南水北调中线兴隆枢纽、引江济汉工程全面启动。 三、社会事业取得新进展 就业和收入水平进一步提高。五年新增城镇就业人数 352.25 万人,城镇登 记失业率控制在 4.18%;城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别达 到 16058 元和 5832.3 元,年均分别增长 12.8%和 13.5%。全省贫困人口减少 200 万人。社会保障体系进一步完善。全省城镇职工五项社会保险参保人数达到 3009 万人,新型农村合作医疗参合率达到 97%,新型农村社会养老保险试点顺利实施。 覆盖全省的社会救助体系基本形成,有效保障了城乡困难群众的基本生活。低收 入家庭住房难问题得到有效缓解。“十一五”时期新增廉租住房保障 42.2 万户, 经济适用住房保障 17 万户,农村危房改造 19.39 万户,扶贫搬迁 5.39 万户。教 育事业发展出现可喜变化。实现了由重点解决“上学难”向重点提高教育质量的 转变,城乡免费义务教育政策全面落实,职业教育加快发展,高等教育毛入学率 达到 30%以上。科技实力得到进一步加强。在校大学生和研究生、国家重点实验 室、国家级工程(技术)研究中心、省部级以上科技成果数和科技人员总量继续 位居全国前列,专利拥有量大幅增加,东湖新技术开发区获批建设全国第二家自 主创新示范区。人口增长趋于合理,人口自然增长率控制在 5‰以内。文化事业 和文化产业加快发展。广播影视、新闻出版、文学艺术和哲学社会科学取得新成 就,省博物馆在全国率先免费开放,成功承办“八艺节”,全省广播电视综合覆 盖率均达到 98%。城乡医疗卫生服务体系逐步完善,全省 23 个血吸虫重疫区人 畜感染率降至 3%以下,有效预防和处置了各类突发公共卫生事件。竞技体育实 力得到加强,群众性体育活动蓬勃开展。 四、生态文明建设开创新局面 大力发展循环经济,依法淘汰落后产能,单位生产总值能耗下降 20%以上; 提前一年完成主要污染物总量减排任务,设市城市及县城生活污水处理率、生活 垃圾无害化处理率不断提高。主要污染物排污权交易和神农架生态补偿试点正式

启动,根耕还林、湿地保护、石遠化治理、天然林保护和低效林改浩工程顺利列 施,森林覆盖率达到38.46%。水环境不断改善,大东湖生态水网工程和洪湖、 梁子湖生态保护工程等进展顺利。全省生态环境得到明显改善。资源枯竭型城市 转型顺利推进。低碳生产生活方式逐步推行。 五、改革开放迈出新步伐 武汉城市圈获批国家级“两型”社会建设综合配套改革试验区。国家批复的 “56531”改革方案顺利实施。70多个国家部委(单位)与我省签订了部省合作 共建协议(备忘录)。政府机构改革全面完成。农村综合配套改革不断深入,农 村公益性服务“以钱养事”新机制基本建立,集体林权制度、水利管理体制、城 中(郊)村集体资产产权制度、农村金融等改革稳步推进,仙洪新农村试验区建 设、鄂州城乡一体化试点取得阶段性成果。大型国有企业基本完成混合所有制改 革任务,国有中小企业改制面达到95%,新增境内上市公司12家,境外上市公 司5家。医药卫生体制改革稳步推进,科技、教育、文化体制改革不断深化。对 外开放水平进一步提高。五年实现进出口总额889亿美元,年均增长21.9%:累 计实际利用外资201亿美元.年均增长12.2%.80多家世界500强企业投资湖北 新增国家级开发区4个。东西湖B型保税物流中心封关运行,武汉东湖综合保税 区建设顺利推进。在全球55个国家和地区设立经营机构,对外直接投资总额达 5.9亿美元。对外交往不断扩大,美国、韩国等国家相继在汉设立领事馆。 六、和谐湖北建设取得新成效 城乡社区建设取得明显进展,城市社区建设走在全国前列,社区自我管理能 力进一步提高。食品、药品安全监督管理不断加强,安全生产事故数量连续五年 下降。社会治安综合治理成效明显,社会服务与管理不断创新,社会治安防控体 系建设进一步强化,社会矛盾得到及时化解,一批影响稳定的突出问题得到有效 解决,确保了全省社会稳定。民主法制建设、精神文明建设、支持国防和军队建 设继续加强。“法治湖北 “平安湖北” “文明湖北”等建设取得明显成效 “十一五”成就的取得,是省委、省政府正确领导的结果,是全省人民团结奋斗 的结果。在总结经济社会发展成绩的同时,必须清醒地看到,开放不够、发展不 够仍然是我省的最大实际,发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出, 些深层次矛盾和问颗尚未从根本上翠决 。一是经济结构性矛盾仍然突出,农业基 础依然薄弱,农业产业化水平不高,自主创新能力不强,工业品市场占有率不高 第三产业特别是现代服务业发展相对滞后。二是经济增长的资源环境瓶颈制约进 步凸显,节能减排和生态环境保护任务艰巨。三是社会发展相对滞后,公共服 务供给不足,解决社会矛盾、维护社会稳定的压力较大。四是制约科学发展的体 制机制障碍依然较多。 回顾和总结过去,全省经济社会发展站在了新的历史起点上。展望和面向未 来,我们坚定信心,抢抓发展机遇,更新发展观念,创新发展模式,转变发展方 式,破解发展难题,必将推动全省经济社会实现跨越式发展

启动,退耕还林、湿地保护、石漠化治理、天然林保护和低效林改造工程顺利实 施,森林覆盖率达到 38.46%。水环境不断改善,大东湖生态水网工程和洪湖、 梁子湖生态保护工程等进展顺利。全省生态环境得到明显改善。资源枯竭型城市 转型顺利推进。低碳生产生活方式逐步推行。 五、改革开放迈出新步伐 武汉城市圈获批国家级“两型”社会建设综合配套改革试验区。国家批复的 “56531”改革方案顺利实施。70 多个国家部委(单位)与我省签订了部省合作 共建协议(备忘录)。政府机构改革全面完成。农村综合配套改革不断深入,农 村公益性服务“以钱养事”新机制基本建立,集体林权制度、水利管理体制、城 中(郊)村集体资产产权制度、农村金融等改革稳步推进,仙洪新农村试验区建 设、鄂州城乡一体化试点取得阶段性成果。大型国有企业基本完成混合所有制改 革任务,国有中小企业改制面达到 95%,新增境内上市公司 12 家,境外上市公 司 5 家。医药卫生体制改革稳步推进,科技、教育、文化体制改革不断深化。对 外开放水平进一步提高。五年实现进出口总额 889 亿美元,年均增长 21.9%;累 计实际利用外资 201 亿美元,年均增长 12.2%,80 多家世界 500 强企业投资湖北。 新增国家级开发区 4 个。东西湖 B 型保税物流中心封关运行,武汉东湖综合保税 区建设顺利推进。在全球 55 个国家和地区设立经营机构,对外直接投资总额达 5.9 亿美元。对外交往不断扩大,美国、韩国等国家相继在汉设立领事馆。 六、和谐湖北建设取得新成效 城乡社区建设取得明显进展,城市社区建设走在全国前列,社区自我管理能 力进一步提高。食品、药品安全监督管理不断加强,安全生产事故数量连续五年 下降。社会治安综合治理成效明显,社会服务与管理不断创新,社会治安防控体 系建设进一步强化,社会矛盾得到及时化解,一批影响稳定的突出问题得到有效 解决,确保了全省社会稳定。民主法制建设、精神文明建设、支持国防和军队建 设继续加强。“法治湖北”、“平安湖北”、“文明湖北”等建设取得明显成效。 “十一五”成就的取得,是省委、省政府正确领导的结果,是全省人民团结奋斗 的结果。在总结经济社会发展成绩的同时,必须清醒地看到,开放不够、发展不 够仍然是我省的最大实际,发展不平衡、不协调、不可持续的问题依然突出,一 些深层次矛盾和问题尚未从根本上解决。一是经济结构性矛盾仍然突出,农业基 础依然薄弱,农业产业化水平不高,自主创新能力不强,工业品市场占有率不高, 第三产业特别是现代服务业发展相对滞后。二是经济增长的资源环境瓶颈制约进 一步凸显,节能减排和生态环境保护任务艰巨。三是社会发展相对滞后,公共服 务供给不足,解决社会矛盾、维护社会稳定的压力较大。四是制约科学发展的体 制机制障碍依然较多。 回顾和总结过去,全省经济社会发展站在了新的历史起点上。展望和面向未 来,我们坚定信心,抢抓发展机遇,更新发展观念,创新发展模式,转变发展方 式,破解发展难题,必将推动全省经济社会实现跨越式发展

专栏1:“十一五”规要发展目标完情况 日收 D月 5 内 9u上 9H上 以因冷 第二章跨越式发展的新机遇 “十二五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济社 会发展长期向好的基本态势不会改变,有利于我省抢抓机遇,加快发展。国家实 施扩大内需战略,新型工业化、新型城镇化进程加快,为我省发展提供了强大动 力:国际及沿海发达地区资本和产业加快向内陆地区转移,新一轮技术创新加速 推进,为促进我省要素集聚和产业发展提供了有利条件:国家大力实施促进中部 地区崛起和西部大开发战略,加快建设“三基地一枢纽”,着力构建“两纵两横 经济带,为我省加快经济社会发展提供了重大契机:长江经济带开放开发、“三 峡后续工作规划”、“南水北调工程生态补偿”、武汉城市圈“两型”社会综合 配套改革、武汉市综合交通枢纽试点城市、东湖国家自主创新示范区等国家战略 实施和重大项目建设,为我省经济社会发展提供了有力支撑 在充分认识和分析发展机遇的同时,也要清醒地看到,我省“十二五”时期 经济社会发展将面临新的挑战。世界经济格局深度调整,投资和贸易保护主义进 一步抬头,发展的外部环境更趋复杂:沿海发达地区结构调整和产业升级步伐明

第二章 跨越式发展的新机遇 “十二五”时期,我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济社 会发展长期向好的基本态势不会改变,有利于我省抢抓机遇,加快发展。国家实 施扩大内需战略,新型工业化、新型城镇化进程加快,为我省发展提供了强大动 力;国际及沿海发达地区资本和产业加快向内陆地区转移,新一轮技术创新加速 推进,为促进我省要素集聚和产业发展提供了有利条件;国家大力实施促进中部 地区崛起和西部大开发战略,加快建设“三基地一枢纽”,着力构建“两纵两横” 经济带,为我省加快经济社会发展提供了重大契机;长江经济带开放开发、“三 峡后续工作规划”、“南水北调工程生态补偿”、武汉城市圈“两型”社会综合 配套改革、武汉市综合交通枢纽试点城市、东湖国家自主创新示范区等国家战略 实施和重大项目建设,为我省经济社会发展提供了有力支撑。 在充分认识和分析发展机遇的同时,也要清醒地看到,我省“十二五”时期 经济社会发展将面临新的挑战。世界经济格局深度调整,投资和贸易保护主义进 一步抬头,发展的外部环境更趋复杂;沿海发达地区结构调整和产业升级步伐明

显加快,在新一轮经济增长中占据有利地位,周边省市经济发展势头强劲,我省 面临前所未有的竞争压力,必须增强忧患意识。 纵观国际国内形势,未来五年,全省经济社会发展既面临难得机遇,也面临 严峻挑战,但总体上机遇大于挑战。“十二五”时期我省将迈入科学发展、跨越 式发展的新阶段。 一、跨越式发展战略机遇期 我省既有后发地区资源丰高、环境容量较大和生产要素成本较低的优势,又 有发达地区的工业基础和交通优势,还有突出的科教人才优势,正处于积蓄能量 的释放期、爬坡过坎的发力期和潜在优势的转化期。国际国内的发展格局深度调 整,各种机遇的叠加,将进一步凸显我省的综合优势,“十二五”时期将是我省 大有作为、实现跨戴式发展的重要战略机偶期和发展黄金期。 二、新型工业化加速发展期 “十二五”时期我省将呈现制造业和服务业共同发展、高新技术产业和战略 性新兴产业竞相发展的态势,以科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污 染少、人力资源优势得到充分发挥为特征的新型工业化加速推进,将成为推动我 省快速协调发展的主导力量, 三、城镇化加速推进期 加速推进城镇化是完成全面建设小康社会目标的重要途径,也是扩大内需的 着力点。我省城镇化水平相对较低,发展空间较大,具有加速城镇化的巨大潜力 和强大动力。在国家政策推动和人民过上幸福生活新期待的驱动下,“十二五” 时期是加快实现小康社会的关键期,更是推进城镇化的加速期。 四、产业结构加速优化升级期 “后国际金融危机时期”,粗放型增长模式将难以为继,产业结构调整迫在 眉睫。大力培育发展战略性新兴产业、锲而不舍地推进先进制造业、不失时机地 加快发展现代服务业、富有特色地发展现代农业,将成为我省产业结构调整的主 攻方向。 五、经济社会协调发展期 “十二五”时期,全省人民群众对劳动就业、社会保障、社会稳定和公共服 务等有更多新期待,在努力实现全省经济跨越式发展的同时,满足人民群众日益 增长的物质文化需求,提供更加优质的公共服务、更加丰富的精神文化产品、更 加完善的社会管理、更加安全的生活环境,将是各级政府的重要任务。 六、体制机制创新突破期

显加快,在新一轮经济增长中占据有利地位,周边省市经济发展势头强劲,我省 面临前所未有的竞争压力,必须增强忧患意识。 纵观国际国内形势,未来五年,全省经济社会发展既面临难得机遇,也面临 严峻挑战,但总体上机遇大于挑战。“十二五”时期我省将迈入科学发展、跨越 式发展的新阶段。 一、跨越式发展战略机遇期 我省既有后发地区资源丰富、环境容量较大和生产要素成本较低的优势,又 有发达地区的工业基础和交通优势,还有突出的科教人才优势,正处于积蓄能量 的释放期、爬坡过坎的发力期和潜在优势的转化期。国际国内的发展格局深度调 整,各种机遇的叠加,将进一步凸显我省的综合优势,“十二五”时期将是我省 大有作为、实现跨越式发展的重要战略机遇期和发展黄金期。 二、新型工业化加速发展期 “十二五”时期我省将呈现制造业和服务业共同发展、高新技术产业和战略 性新兴产业竞相发展的态势,以科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污 染少、人力资源优势得到充分发挥为特征的新型工业化加速推进,将成为推动我 省快速协调发展的主导力量。 三、城镇化加速推进期 加速推进城镇化是完成全面建设小康社会目标的重要途径,也是扩大内需的 着力点。我省城镇化水平相对较低,发展空间较大,具有加速城镇化的巨大潜力 和强大动力。在国家政策推动和人民过上幸福生活新期待的驱动下,“十二五” 时期是加快实现小康社会的关键期,更是推进城镇化的加速期。 四、产业结构加速优化升级期 “后国际金融危机时期”,粗放型增长模式将难以为继,产业结构调整迫在 眉睫。大力培育发展战略性新兴产业、锲而不舍地推进先进制造业、不失时机地 加快发展现代服务业、富有特色地发展现代农业,将成为我省产业结构调整的主 攻方向。 五、经济社会协调发展期 “十二五”时期,全省人民群众对劳动就业、社会保障、社会稳定和公共服 务等有更多新期待,在努力实现全省经济跨越式发展的同时,满足人民群众日益 增长的物质文化需求,提供更加优质的公共服务、更加丰富的精神文化产品、更 加完善的社会管理、更加安全的生活环境,将是各级政府的重要任务。 六、体制机制创新突破期