第一章教育的概念 教学目标: 1、通过本章学习,使学生对什么是教育有一个清晰的认识。 2、使学生懂得教育是如何起源的,是怎样一步一步发展的, 3、学生掌握未来的教育将是怎样的。 4、使学生对自己将要学习的科目有兴趣、有好奇心。 教学重点:认识什么是教育,教育的质的规定性。 教学难点:教育的历史发展及现代教育的特征 教学方法:讲授法、讨论法 课时分配:4学时 教学进程: 第一节 教育的本质 一、教育的质的规定性 教育本质Nature of education),即“教育是什么”的问题,指教育作为一种社 会活动区别于其他社会活动的根本特征。教育本质是教育理论和教育实践活动的 出发点,它不仅是教育理论中最根本的问题,而且对教育本质的理解程度直接影 响具体的教育活动。要了解教育的本质必须从教育的产生谈起。教育产生于社会 生活的需要,即产生于生产劳动。从生产出发来考察教育是马克思、恩格斯教育 思想的根本出发点。 马克思主义揭示了人类社会发展的客观规律,其考察教育的出发点是两种生 产理论。生产是指以一定的生产关系联系起来的人们为了满足自身的需要,利用 生产工具改造自然,创造物质资料的过程。生产是人类社会存在和发展的基础。 通过生产解决人们的衣食住行,人类自身才能生存,社会才能存在。教育是社会 的一个子系统,也脱离不了生产。从生产理论出发才是探讨教育本质的源头。生 产必须具备两个基本条件一生产资料和劳动者。生产资料,即生产的物质因素 是生产的物质基础:劳动者,即生产的人的要素,其本身是物质生产的重要组成 部分。要使生产得以进行,就必须有生产资料和劳动者。两种生产指的就是物质 资料的生产和人的生产。从两种生产理论探讨教育本质就是从人的生产与教育和 物质资料的生产与教育的联系中剖析教育本质是什么。 人类社会存在的前提是人的存在:教育作为一项社会活动,存在的前提必然 1

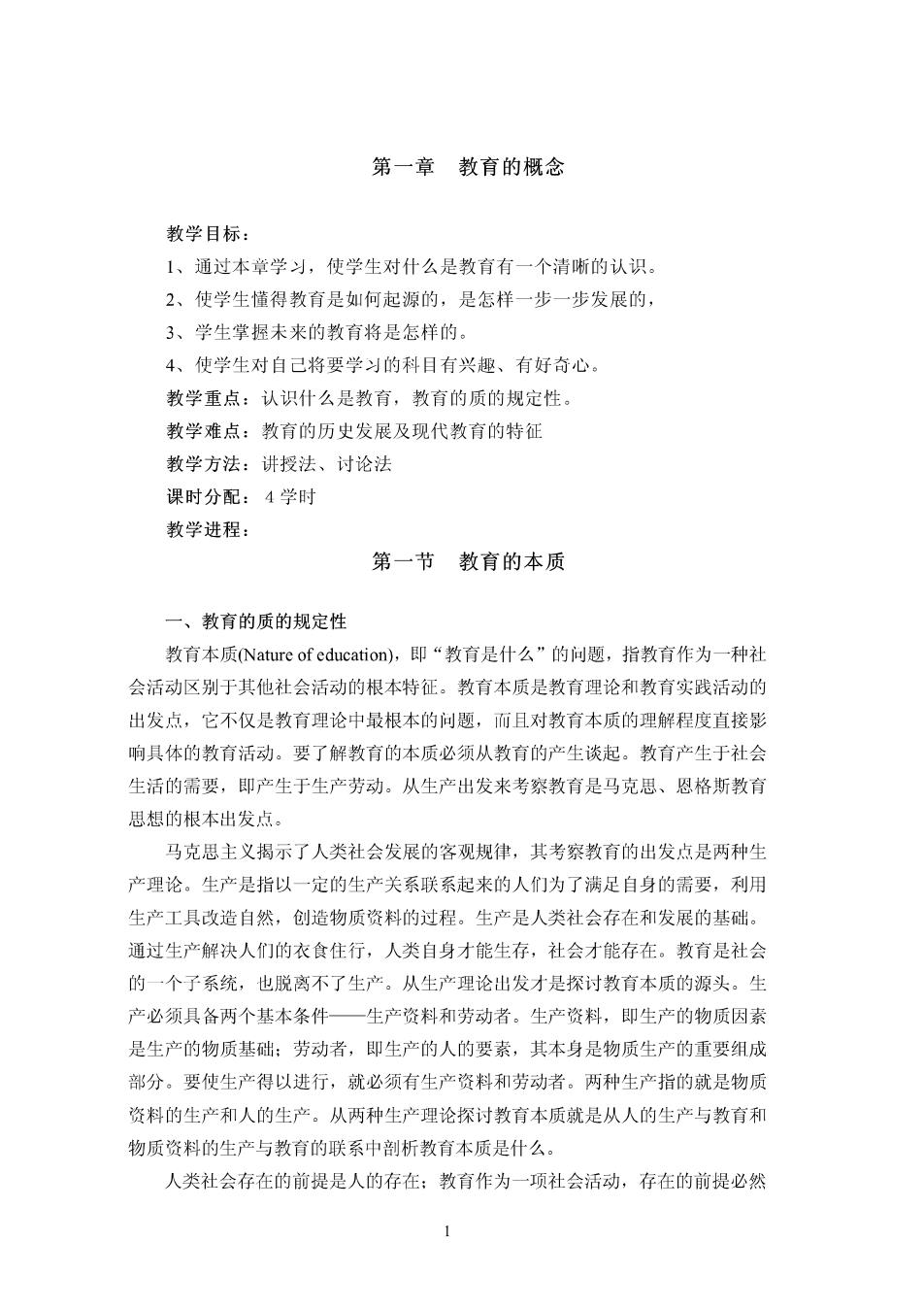

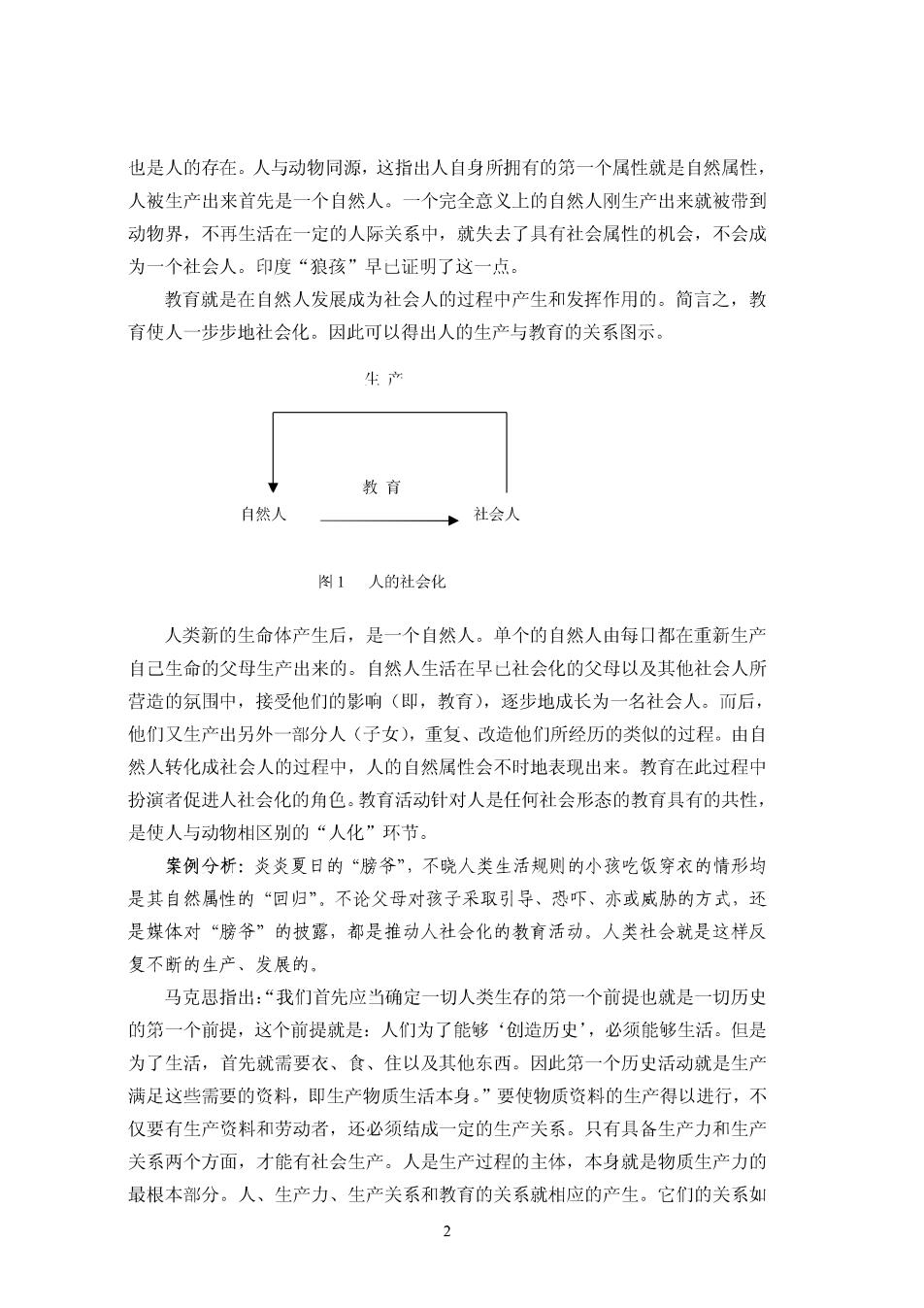

也是人的存在。人与动物同源,这指出人自身所拥有的第一个属性就是自然属性, 人被生产出来首先是一个自然人。一个完全意义上的自然人刚生产出来就被带到 动物界,不再生活在一定的人际关系中,就失去了具有社会属性的机会,不会成 为一个社会人。印度“狼孩”早已证明了这一点。 教育就是在自然人发展成为社会人的过程中产生和发挥作用的。简言之,教 育使人一步步地社会化。因此可以得出人的生产与教育的关系图示。 生产 教育 白然人 +社会人 图1 人的社会化 人类新的生命体产生后,是一个自然人。单个的自然人由每口都在重新生产 自己生命的父母生产出来的。自然人生活在早已社会化的父母以及其他社会人所 营造的氛围中,接受他们的影响(即,教育),逐步地成长为一名社会人。而后, 他们又生产出另外一部分人(子女),重复、改造他们所经历的类似的过程。由自 然人转化成社会人的过程中,人的自然属性会不时地表现出来。教育在此过程中 扮演者促进人社会化的角色。教育活动针对人是任何社会形态的教育具有的共性, 是使人与动物相区别的“人化”环节。 案例分析:炎炎夏日的“膀爷”,不晓人类生活规则的小孩吃饭穿衣的情形均 是其自然属性的“回归”。不论父母对孩子采取引导、恐吓、亦或威胁的方式,还 是媒体对“膀爷”的披露,都是推动人社会化的教育活动。人类社会就是这样反 复不断的生产、发展的。 马克思指出:“我们首先应当确定一切人类生存的第一个前提也就是一切历史 的第一个前提,这个前提就是:人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是 为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产 满足这些需要的资料,即生产物质生活本身。”要使物质资料的生产得以进行,不 仅要有生产资料和劳动者,还必须结成一定的生产关系。只有具备生产力和生产 关系两个方面,才能有社会生产。人是生产过程的主体,本身就是物质生产力的 最根本部分。人、生产力、生产关系和教育的关系就相应的产生。它们的关系如

图2所示。 教 育 牛产力 小产关系 (物质资料的牛产) 图2物质资料的牛产与教育的关系 人通过接受教育由可能的生产力转化为现实的生产力:通过接受教育进入特 定的生产关系中。远古时代,人通过接受氏族长老、长者等施加的教育影响学会 制造工具、狩猎、农耕等技术成为生产力,又受原始宗教礼仪的熏陶进入生活中 氏族部落的生产关系。现代社会,人在学习、培训之后进入生产领域或者从事生 产工具的改进成为生产力。同时,了解社会的规则,进入交际的圈子,成为生产 关系中的一员。教育让人转化为生产力,在生产关系中进行物质资料的生产,也 对生产关系产生影响(积极或消极)。甚至,使人直接进入生产力。这个过程把人 与动物区分开来,使人成为人,实现了人化,同时使人社会化。 在教育与物质资料的生产互相影响过程中,教育的主体一人发生了两次分 化。第一次分化是在人与动物之间。由于教育,人学会了制造和使用工具,实现 了人化。第二次分化是在人类社会内部。教育使一部分人成为生产力的代表,另 一部分人成为由生产关系所决定的上层建筑的代表。在阶级社会,就出现了教育 与生产劳动分离,双轨制学制等教育表现形式。而在物质资料的生产极度匮乏和 极度丰富的时代,三者通过教育联系在一起。远古时代和未来的共产主义社会就 是如此。 案例分析: 物质资料生产:建国时大学生在校时间短,多侧重于理科;当今高级技工短 缺一一上海民企年薪40万聘请日本下岗的蓝领技工。 非物质生产需要:古代造就社会顺民,以利于统治,像范进中举、孔乙已等。 因此,教育的本质一教育是一种培养人的社会活动。这一本质有三层含义。 第一、人不是动物,人生来就带来了在历史进程中沉淀下来的历史烙印。人 3

的生理素质为人类所特有,教育的内容之一就是“引发”人的生理、心理素质得 以发展,使人的原始丰富素质得以体现出来,称之为人的本质的“外化”。 第二、人的本质不仅是自然实体,还是社会实体。作为社会实体,人必然在 后天生活中获得人类在历史进程中所形成的并构成人们共同生活的共同义化,给 人的心理以潜移默化的影响,这完全是一种不自然的过程,实际是“文化化”。 第三、人在其现实性上是社会关系的总和。人是具体的人,而不是抽象的人。 教育的特定职能就是按照生活要求造就一定社会所要求的人,叫社会本质的“内 化”。 二、教育的基本概念 什么是教育?古今中外有不同的说明与解释。 1、中国词源 我国古籍最早出现教育的是《尚书·尧典》:“命汝典乐,教胄子”。在 先秦古籍中,教育连用的很少,一般只用一个“教”字。如《中庸》说“修 道之谓教”:荀子说“以善先人者谓之教”;《学记》中说“教也者,长善而 救其失者业”。“教育”一词最早出现在《孟子·尽心上》。孟子曰:父母具存, 兄弟无故,一乐也:仰不愧于天,俯不愧于人,二乐也:得天下英才而教育 之,三乐也。 许慎《说文解字》:“教,上所施,下所效也”,“育,养子使作善也” “教”字的意思:左边上部“爻”代表经典的内容,下边“子”是孩子, 意示孩子在经典的规范下言行,不能越轨;右边上部“卜”代表棍棒,惩罚 和约束孩子不良行为,右边下是“手”,即成人手持器械,督促孩子学习经典 的内容,意示越轨的孩子将会遭到惩罚。“学”字的意思:孩子在一所房子里 学习有关的知识。 育:象形文字中“育”的左边是女字,右边是一个倒立的孩子。也表示 “妇女生育孩子”,这里也有产出、引出的意思。子形倒立,是孩子未生出时 的状态。 2、西方词源

现代汉语“教育”所对应的西文,英语为“education”,德文为“Erziehung”, 意大利文为“educazione”,它们都来自拉丁文“Educare”。词首“E”原意为 “出”,词干“ducare”意为“引”,含义为“引出”而不是灌输。从词源上说, 西文“教育”一词是内发之意,强调教育是一种顺其自然的活动,旨在把人所 具有的潜在素质,由内而外引发出来。 法国著名的思想家教育家卢梭说“教育应当依照儿童自然发展的程序,培 养儿童所固有的观察、思维和感受的能力”①瑞士教育家裴斯特洛齐说:教育 就在于“依靠自然法则,发展儿童道德、智慧和身体各方面的能力。”②德国思 想家康德认为:“人只有靠教育才能成为人。人完全是教育的结果”。杜威认为, 教育即生活,教育即生长,“教育是经验的改组或改造”。俄国教育家乌申斯基 认为:“教育是一种有目的地自觉的培养和谐发展的人的过程。” 3、中西方“教育”的差别 巾国 西方 教育方法 外烁论(强制灌输) 内发论(注重引导、启发心智) 教育内容 儒家经典(崇尚书本) 宽泛(崇尚白然) 上述这些材料关于教育的说法以上论述虽各不相同,但都有一个共同点, 把教育看成是培养人的活动,是促进人身心发展的过程。 根据辩证唯物主义和历史唯物主义观点进行分析,我们认为: 首先,教育人类社会所特有的一种现象。在其他动物界是没有的。虽然有 些动物在养护幼小上与人类抚育子女相似,但他们是一种本能的活动。其他动 物界母体哺育幼仔的活动,哪怕表现的再复杂,也只是一种程序化了的动作反 射系列,是动物系在漫长的生物演化过程中形成起来的,在他们的染色体中定 位作图,成为行为基因遗传下来,当发育到一定时期和一定的环境条件下,便 表现出来。人类以外的其他动物既不会制造工具、自觉的改造自然,也不会借 助语言传授经验,因而,就不可能产生有目的的教育活动。只有人类才能根据 对客观世界的认识,自觉的改造世界、支配世界,并将改造世界、支配世界的 经验传递给年轻的一代,从而产生教育活动。 其次,教育是培养人的社会实践活动。即有意识有目的的增进人的知识、 才能,影响人的思想品德的活动。这是教育区别于其他社会现象的本质所在。 ①曹孚:《外国教育史》,人民教育出版社1979年版,第124页。 ②曹孚:《外国教育史》,人民教育出版社1979年,第159。 5