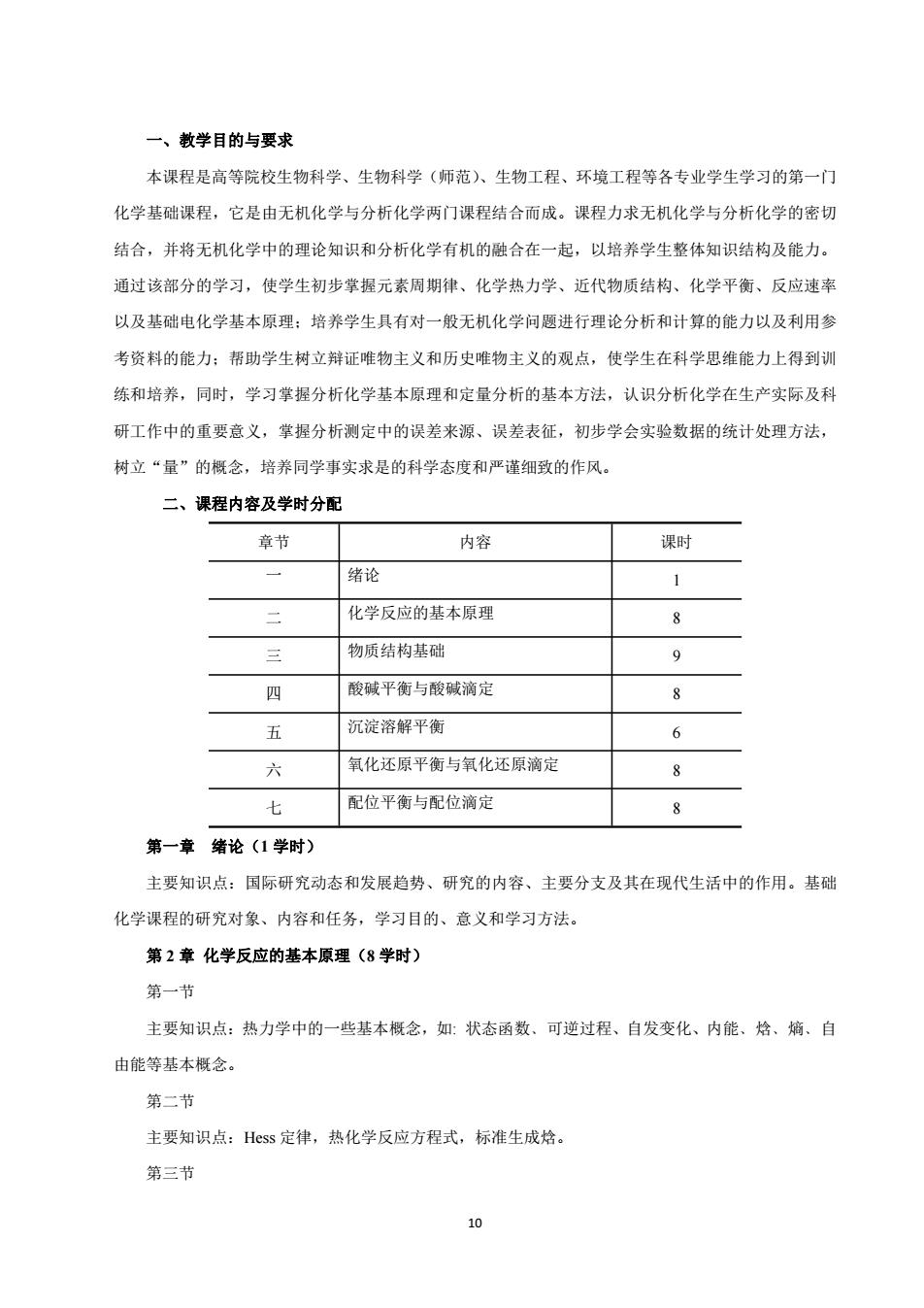

一、教学目的与要求 本课程是高等院校生物科学、生物科学(师范)、生物工程、环境工程等各专业学生学习的第一门 化学基础课程,它是由无机化学与分析化学两门课程结合而成。课程力求无机化学与分析化学的密切 结合,并将无机化学中的理论知识和分析化学有机的融合在一起,以培养学生整体知识结构及能力。 通过该部分的学习,使学生初步掌握元素周期律、化学热力学、近代物质结构、化学平衡、反应速率 以及基础电化学基本原理:培养学生具有对一般无机化学问题进行理论分析和计算的能力以及利用参 考资料的能力:帮助学生树立辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,使学生在科学思维能力上得到训 练和培养,同时,学习掌握分析化学基本原理和定量分析的基本方法,认识分析化学在生产实际及科 研工作中的重要意义,掌握分析测定中的误差来源、误差表征,初步学会实验数据的统计处理方法, 树立“量”的概念,培养同学事实求是的科学态度和严谨细致的作风。 二、课程内容及学时分配 章节 内容 课时 绪论 1 化学反应的基本原理 8 物质结构基础 9 四 酸碱平衡与酸碱滴定 8 五 沉淀溶解平衡 6 六 氧化还原平衡与氧化还原滴定 8 七 配位平衡与配位滴定 8 第一章绪论(1学时) 主要知识点:国际研究动态和发展趋势、研究的内容、主要分支及其在现代生活中的作用。基础 化学课程的研究对象、内容和任务,学习目的、意义和学习方法。 第2章化学反应的基本原理(8学时) 第一节 主要知识点:热力学中的一些基本概念,如:状态函数、可逆过程、自发变化、内能、格、嫡、自 由能等基本概念。 第二节 主要知识点:ss定律,热化学反应方程式,标准生成培。 第三节 10

10 一、教学目的与要求 本课程是高等院校生物科学、生物科学(师范)、生物工程、环境工程等各专业学生学习的第一门 化学基础课程,它是由无机化学与分析化学两门课程结合而成。课程力求无机化学与分析化学的密切 结合,并将无机化学中的理论知识和分析化学有机的融合在一起,以培养学生整体知识结构及能力。 通过该部分的学习,使学生初步掌握元素周期律、化学热力学、近代物质结构、化学平衡、反应速率 以及基础电化学基本原理;培养学生具有对一般无机化学问题进行理论分析和计算的能力以及利用参 考资料的能力;帮助学生树立辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,使学生在科学思维能力上得到训 练和培养,同时,学习掌握分析化学基本原理和定量分析的基本方法,认识分析化学在生产实际及科 研工作中的重要意义,掌握分析测定中的误差来源、误差表征,初步学会实验数据的统计处理方法, 树立“量”的概念,培养同学事实求是的科学态度和严谨细致的作风。 二、课程内容及学时分配 章节 内容 课时 一 绪论 1 二 化学反应的基本原理 8 三 物质结构基础 9 四 酸碱平衡与酸碱滴定 8 五 沉淀溶解平衡 6 六 氧化还原平衡与氧化还原滴定 8 七 配位平衡与配位滴定 8 第一章 绪论(1 学时) 主要知识点:国际研究动态和发展趋势、研究的内容、主要分支及其在现代生活中的作用。基础 化学课程的研究对象、内容和任务,学习目的、意义和学习方法。 第 2 章 化学反应的基本原理(8 学时) 第一节 主要知识点:热力学中的一些基本概念,如: 状态函数﹑可逆过程、自发变化、内能﹑焓﹑熵﹑自 由能等基本概念。 第二节 主要知识点:Hess 定律,热化学反应方程式,标准生成焓。 第三节

主要知识点:自发过程与自发反应的概念,化学反应方向的判据 第四节 主要知识点:“嫡”、“吉布斯自由能的概念。 第五节 主要知识点:平衡状态的意义与内涵:化学平衡概念及平衡移动原理。 第六节 主要知识点:反应速率的表示方法及速率方程。 第七节 主要知识点:反应级数的概念及反应速率的影响因素 第八节 主要知识点:反应速率理论的“碰撞理论”、“过渡状态理论”;“活化能”、“活化分子”概 念。 第3章物质结构基础(9学时) 第一节 主要知识点:原子的构成、核外电子的运动状态、波函数、原子轨道、电子云、能级和四个量子 数的物理意义。 第二节 主要知识点:能级图、核外电子的电子排布与元素周期表三者之间的关系。 第三节 主要知识点:杂化轨道的概念和类型,能用杂化轨道理论解释简单分子或多原子离子的几何构型。 第四节 主要知识点:键能、键长、键角、键级参数的概念。 第五节 主要知识点:键的极性和分子的极性 第六节 主要知识点:价键理论。 第七节 主要知识点:杂化轨道理论。 第八节 主要知识点:价层电子对互斥理论。 第九节

11 主要知识点:自发过程与自发反应的概念,化学反应方向的判据。 第四节 主要知识点:“熵”、“吉布斯自由能”的概念。 第五节 主要知识点:平衡状态的意义与内涵;化学平衡概念及平衡移动原理。 第六节 主要知识点:反应速率的表示方法及速率方程。 第七节 主要知识点:反应级数的概念及反应速率的影响因素。 第八节 主要知识点:反应速率理论的“碰撞理论”、“过渡状态理论”;“活化能”、“活化分子”概 念。 第 3 章 物质结构基础(9 学时) 第一节 主要知识点:原子的构成﹑核外电子的运动状态﹑波函数﹑原子轨道﹑电子云﹑能级和四个量子 数的物理意义。 第二节 主要知识点:能级图﹑核外电子的电子排布与元素周期表三者之间的关系。 第三节 主要知识点:杂化轨道的概念和类型,能用杂化轨道理论解释简单分子或多原子离子的几何构型。 第四节 主要知识点:键能、键长、键角、键级参数的概念。 第五节 主要知识点:键的极性和分子的极性。 第六节 主要知识点:价键理论。 第七节 主要知识点:杂化轨道理论。 第八节 主要知识点:价层电子对互斥理论。 第九节

主要知识点:化合物的性质与分子间作用力、氢键的关系。 第4章酸碱平衡与酸碱滴定(8学时) 第一节 主要知识点:常用的酸碱指示剂的变色范围和变色点。 第二节 主要知识点:强酸(碱)、一元弱酸(碱、一元弱酸(碱)与强酸混合体系的滴定曲线的特点。 第三节 主要知识点:一元弱酸(碱)与多元酸准确滴定及分布滴定的条件。 第四节 主要知识点:强酸(碱)和一元弱酸(碱)滴定的终点误差。 第五节 主要知识点:配制和标定HC、NaOH标准溶液方法。 第六节 主要知识点:酸碱溶液的pH值计算。 第七节 主要知识点:缓冲溶液 第八节 主要知识点:酸碱滴定在水溶液中应用示例以及在非水溶剂中进行酸碱滴定的意义。 第5章沉淀溶解平衡(6学时) 第一节 主要知识点:沉淀溶解平衡。 第二节 主要知识点:溶度积Kp溶解度S的计算 第三节 主要知识点:溶度积规则及其应用。 第四节 主要知识点:沉淀生成及沉淀“完全”的条件。 第五节 主要知识点:沉淀溶解(酸溶、配位效应、沉淀转化)。 第六节 主要知识点:分步沉淀的条件。 12

12 主要知识点:化合物的性质与分子间作用力﹑氢键的关系。 第 4 章 酸碱平衡与酸碱滴定(8 学时) 第一节 主要知识点:常用的酸碱指示剂的变色范围和变色点。 第二节 主要知识点:强酸(碱)、一元弱酸(碱)、一元弱酸(碱)与强酸混合体系的滴定曲线的特点。 第三节 主要知识点:一元弱酸(碱)与多元酸准确滴定及分布滴定的条件。 第四节 主要知识点:强酸(碱)和一元弱酸(碱)滴定的终点误差。 第五节 主要知识点:配制和标定 HCl、NaOH 标准溶液方法。 第六节 主要知识点:酸碱溶液的 pH 值计算。 第七节 主要知识点:缓冲溶液。 第八节 主要知识点:酸碱滴定在水溶液中应用示例以及在非水溶剂中进行酸碱滴定的意义。 第 5 章 沉淀溶解平衡(6 学时) 第一节 主要知识点:沉淀溶解平衡。 第二节 主要知识点:溶度积 Ksp-溶解度 S 的计算。 第三节 主要知识点:溶度积规则及其应用。 第四节 主要知识点:沉淀生成及沉淀“完全”的条件。 第五节 主要知识点:沉淀溶解(酸溶、配位效应、沉淀转化)。 第六节 主要知识点:分步沉淀的条件

第6章氧化还原平衡与氧化还原滴定(8学时) 第一节 主要知识点:氧化还原反应。 第二节 主要知识点:氧化数法配平氧化还原方程式。 第三节 主要知识点:电极电势。 第四节 主要知识点:标准电极电势表的应用 第五节 主要知识点:氧化还原滴定法。 第六节 主要知识点:氧化还原滴定指示剂。 第七节 主要知识点:Nernst方程式及相关计算 第八节 主要知识点:常用的氧化还原滴定法。 第7章配位平衡与配位滴定(8学时) 第一节 主要知识点:配位化合物的基本概念 第二节 主要知识点:配合物的基本概念、组成、空间结构。 第三节 主要知识点:简单化配合物的命名。 第四节 主要知识点:整合物。 第五节 主要知识点:配合物的价键理论。 第六节 主要知识点:配合物的稳定性及配位平衡。 第七节 13

13 第 6 章 氧化还原平衡与氧化还原滴定(8 学时) 第一节 主要知识点:氧化还原反应。 第二节 主要知识点:氧化数法配平氧化还原方程式。 第三节 主要知识点:电极电势。 第四节 主要知识点:标准电极电势表的应用。 第五节 主要知识点:氧化还原滴定法。 第六节 主要知识点:氧化还原滴定指示剂。 第七节 主要知识点:Nernst 方程式及相关计算。 第八节 主要知识点:常用的氧化还原滴定法。 第 7 章 配位平衡与配位滴定(8 学时) 第一节 主要知识点:配位化合物的基本概念。 第二节 主要知识点:配合物的基本概念﹑组成﹑空间结构。 第三节 主要知识点:简单化配合物的命名。 第四节 主要知识点:螯合物。 第五节 主要知识点:配合物的价键理论。 第六节 主要知识点:配合物的稳定性及配位平衡。 第七节

主要知识点:配位滴定方式的选择。 第八节 主要知识点:配位滴定应用。 三、考核方式及评价标准 考核方式为考试,采用“41”形式进行考核,“N”是指教学过程中的考核项目数(“N”不小于3, 可以由考勤、课堂表现、期中考核、作业、论文、测验、课外项目等项目构成),“1”是指期末考试。 教师应在学期初向学生公布课程成绩的评定方案以及各项成绩在课程成绩中的比例,并在考试周之前 向学生公布平时成绩。 四。推荐教材和主要参考书目 [山梁华定.无机及分析化学.浙江大学出版社。2010. 2☒南京大学《无机及分析化学》编写组.无机及分析化学(第三版).北京:高等教育出版社, 1998. 3)史启祯,无机化学与化学分析(第二版).北京:高等教育出版社.2005 [4董元彦.无机及分析化学(第二版).科学出版社,面向21世纪课程教材2005. )呼世斌,黄蔷蕾.无机及分析化学.高等教育出版社,2001. [句呼世斌,黄蔷蕾.《无机及分析化学》习题精解与学习指导.高等教有出版社2001 [☑田荷珍等.无机及分析化学学习指导书。高等教育出版社,1988。 《无机及分析化学实验》教学大纲 课程代码:12020011 课程类别:专业基础课 课程学分:1 计划学时:32 适用范围:生物科学、生物科学(师范)、环境工程 先修课程:中学化学实验 考核方式:考查 授课单位:医药化工学院 教研室:无机 制定人:赵松林 审定人:闫振忠 14

14 主要知识点:配位滴定方式的选择。 第八节 主要知识点:配位滴定应用。 三、考核方式及评价标准 考核方式为考试,采用“N+1”形式进行考核,“N”是指教学过程中的考核项目数(“N”不小于 3, 可以由考勤、课堂表现、期中考核、作业、论文、测验、课外项目等项目构成),“1”是指期末考试。 教师应在学期初向学生公布课程成绩的评定方案以及各项成绩在课程成绩中的比例,并在考试周之前 向学生公布平时成绩。 四. 推荐教材和主要参考书目 [1] 梁华定.无机及分析化学.浙江大学出版社.2010. [2] 南京大学《无机及分析化学》编写组.无机及分析化学(第三版).北京:高等教育出版社, 1998. [3] 史启祯.无机化学与化学分析(第二版).北京:高等教育出版社.2005. [4] 董元彦.无机及分析化学(第二版).科学出版社,面向 21 世纪课程教材 2005. [5] 呼世斌,黄蔷蕾.无机及分析化学.高等教育出版社,2001. [6] 呼世斌,黄蔷蕾.《无机及分析化学》习题精解与学习指导.高等教育出版社 2001. [7] 田荷珍等.无机及分析化学学习指导书. 高等教育出版社,1988. 《无机及分析化学实验》教学大纲 课程代码:12020011 课程类别:专业基础课 课程学分:1 计划学时:32 适用范围:生物科学、生物科学(师范)、环境工程 先修课程:中学化学实验 考核方式:考查 授课单位:医药化工学院 教研室:无机 制定人:赵松林 审定人:闫振忠