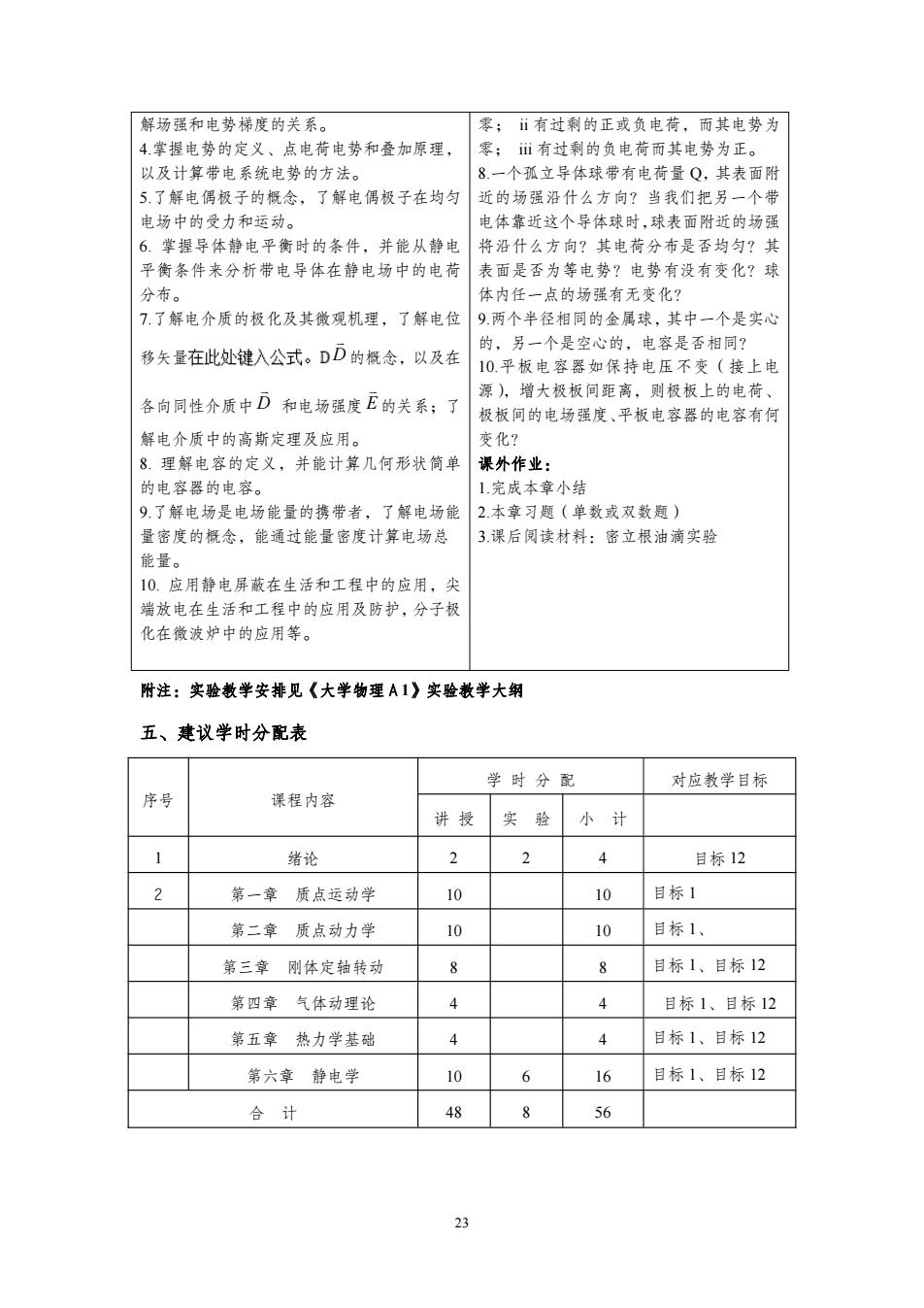

解场强和电势梯度的关系。 零;ⅱ有过剩的正或负电荷,而其电势为 4.掌握电势的定义、点电荷电势和叠加原理, 零;ⅱ有过剩的负电荷而其电势为正。 以及计算带电系统电势的方法。 8.一个孤立导体球带有电荷量Q,其表面附 5.了解电偶极子的概念,了解电偶极子在均匀 近的场强沿什么方向?当我们把另一个带 电场中的受力和运动。 电体靠近这个导体球时,球表面附近的场强 6.掌握导体静电平衡时的条件,并能从静电 将沿什么方向?其电荷分布是否均匀?其 平衡条件来分析带电导体在静电场中的电荷 表面是否为等电势?电势有没有变化?球 分布。 体内任一点的场强有无变化? 7.了解电介质的极化及其微观机理,了解电位 9.两个半径相同的金属球,其中一个是实心 的,另一个是空心的,电容是否相同? 移矢量在此处键入公式。DD的概念,以及在 10.平板电容器如保持电压不变(接上电 各向同性介质中D和电场强度E的关系;了 源),增大极板间距离,则极板上的电荷、 极板间的电场强度、平板电容器的电容有何 解电介质中的高斯定理及应用。 变化? 8.理解电容的定义,并能计算几何形状简单 课外作业: 的电容器的电容。 1完成本章小结 9.了解电场是电场能量的携带者,了解电场能 2.本章习题(单数或双数题) 量密度的概念,能通过能量密度计算电场总 3课后阅读材料:密立根油滴实验 能量。 10.应用静电屏蔽在生活和工程中的应用,尖 端放电在生活和工程中的应用及防护,分子极 化在微波炉中的应用等。 附注:实验教学安排见《大学物理A1》实验教学大纲 五、建议学时分配表 学时分配 对应教学目标 序号 课程内容 讲授 实验 小计 1 绪论 2 2 4 目标12 2 第一章质点运动学 10 10 目标1 第二章质点动力学 10 10 目标1、 第三章刚体定轴转动 8 8 目标1、目标12 第四章气体动理论 目标1、目标12 第五章热力学基础 4 4 目标1、目标12 第六章静电学 10 6 16 目标1、目标12 合计 48 56 23

23 解场强和电势梯度的关系。 4.掌握电势的定义、点电荷电势和叠加原理, 以及计算带电系统电势的方法。 5.了解电偶极子的概念,了解电偶极子在均匀 电场中的受力和运动。 6. 掌握导体静电平衡时的条件,并能从静电 平衡条件来分析带电导体在静电场中的电荷 分布。 7.了解电介质的极化及其微观机理,了解电位 移矢量 D 的概念,以及在 各向同性介质中 D 和电场强度 E 的关系;了 解电介质中的高斯定理及应用。 8. 理解电容的定义,并能计算几何形状简单 的电容器的电容。 9.了解电场是电场能量的携带者,了解电场能 量密度的概念,能通过能量密度计算电场总 能量。 10. 应用静电屏蔽在生活和工程中的应用,尖 端放电在生活和工程中的应用及防护,分子极 化在微波炉中的应用等。 零; ii 有过剩的正或负电荷,而其电势为 零; iii 有过剩的负电荷而其电势为正。 8.一个孤立导体球带有电荷量 Q,其表面附 近的场强沿什么方向?当我们把另一个带 电体靠近这个导体球时,球表面附近的场强 将沿什么方向?其电荷分布是否均匀?其 表面是否为等电势?电势有没有变化?球 体内任一点的场强有无变化? 9.两个半径相同的金属球,其中一个是实心 的,另一个是空心的,电容是否相同? 10.平板电容器如保持电压不变(接上电 源),增大极板间距离,则极板上的电荷、 极板间的电场强度、平板电容器的电容有何 变化? 课外作业: 1.完成本章小结 2.本章习题(单数或双数题) 3.课后阅读材料:密立根油滴实验 附注:实验教学安排见《大学物理A1》实验教学大纲 五、建议学时分配表 序号 课程内容 学 时 分 配 对应教学目标 讲 授 实 验 小 计 1 绪论 2 2 4 目标 12 2 第一章 质点运动学 10 10 目标 1 第二章 质点动力学 10 10 目标 1、 第三章 刚体定轴转动 8 8 目标 1、目标 12 第四章 气体动理论 4 4 目标 1、目标 12 第五章 热力学基础 4 4 目标 1、目标 12 第六章 静电学 10 6 16 目标 1、目标 12 合 计 48 8 56

六、教学方法(本课程的主要教学方法) 课程教学以课堂讲授为主,结合课堂笔记、课外自学、课堂提问与作业、课外作业及考试等 辅助手段共同实施,具体内容包括: 1课堂笔记:要求学生随堂记录课堂讲授提纲、补充内容及知识点。 2课外自学:要求学生课后自己学习某些章节的内容,加深知识的深度和广度。 3.课堂提问与作业:每次课花10~15分钟的时间对上一节课的内容进行提问和当次课内容 进行课堂练习,帮助学生复习和掌握所过的内容,同时考察学生的出勤情况。 4.课外作业:每章结束后要求学生进行小结。 5期末考试:采取闭卷的形式,考察学生对所学内容的掌握情况,题型包括填空题、选择题、 证明题和计算题等。 七、课程考核内容及方式 1考核方式:考试 2考核形式:平时考核、期末考核、实验考核等方式综合评定 3成绩评定:采用百分制,按以下3项考核指标进行实验成绩综合评定,其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的20%:(其中课堂表现占10%,作业占10%) 期末考核成绩:占课程总成绩的60%: 课内实验成绩:占课程总成绩的20%: 八、推荐教材和教学参考书 教材:《大学基础物理(上)》,郑勇林等编著,电子式业出版社,2015年第1版。 参考书:《普通物理学》,程守洙江之永编著,高等教育出版社,2016年第7版。 参考书:《物理学》,马文蔚等编著,高教出版社,2010年第5版。 参考书:《费恩曼物理学讲义》,费恩曼莱顿桑兹编著,上海科学出版社,2005年第1版。 参考书:《物理学原理在工程技术中的应用》,马文蔚等编著,高等教育出版社,2006年第3版。 撰写人:王晓茜 审核人:杨维 学院分管领导签字(盖章): 年月日 24

24 六、教学方法(本课程的主要教学方法) 课程教学以课堂讲授为主,结合课堂笔记、课外自学、课堂提问与作业、课外作业及考试等 辅助手段共同实施,具体内容包括: 1.课堂笔记:要求学生随堂记录课堂讲授提纲、补充内容及知识点。 2.课外自学:要求学生课后自己学习某些章节的内容,加深知识的深度和广度。 3.课堂提问与作业:每次课花 10~15 分钟的时间对上一节课的内容进行提问和当次课内容 进行课堂练习,帮助学生复习和掌握所过的内容,同时考察学生的出勤情况。 4.课外作业:每章结束后要求学生进行小结。 5.期末考试:采取闭卷的形式,考察学生对所学内容的掌握情况,题型包括填空题、选择题、 证明题和计算题等。 七、课程考核内容及方式 1.考核方式: 考试 2.考核形式: 平时考核、期末考核、实验考核等方式综合评定 3.成绩评定: 采用百分制,按以下3项考核指标进行实验成绩综合评定,其构成比例如下: 平时考核成绩:占课程总成绩的 20%;(其中课堂表现占 10%,作业占 10%) 期末考核成绩:占课程总成绩的 60%; 课内实验成绩:占课程总成绩的 20%; 八、推荐教材和教学参考书 教 材:《大学基础物理(上)》,郑勇林等编著,电子式业出版社,2015 年第 1 版。 参考书:《普通物理学》,程守洙 江之永编著,高等教育出版社,2016 年第 7 版。 参考书:《物理学》,马文蔚等编著,高教出版社,2010 年第 5 版。 参考书:《费恩曼物理学讲义》,费恩曼 莱顿 桑兹编著,上海科学出版社,2005 年第 1 版。 参考书:《物理学原理在工程技术中的应用》,马文蔚等编著,高等教育出版社,2006 年第 3 版。 撰写人: 王晓茜 审核人:杨维 学院分管领导签字(盖章): 年 月 日

《线性代数A》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:04430050 课程名称:线性代数 课程学分:3.0 课程学时:48(理论学时:48;实验(实践)学时:0) 课程性质:学科教育课程(必修) 开课部门:信息科学与工程学院 建议修读学期:1 建议先修课程:初等代数、高等数学(上册) 适用专业(方向):数字媒体技术、计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、信息与计 算科学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化和电工等四年制本科专业 二、课程地位、作用与任务 《线性代数》是高等学校上述各专业的重要基础课。由于线性问题广泛存在于科学技术 的各个领域,某些非线性问题在一定条件下可以转化为线性问题,尤其是在计算机日益普及 的今天,解大型线性方程组、求矩阵的特征值与特征向量等已成为科学技术人员经常遇到的 课题,因此学习和掌握线性代数的理论和方法是掌握现代科学技术以及从事科学研究的重要 基础和手段,同时也是实现我院上述各专业培养目标的必备前提。本课程的主要任务是学习 科学技术中常用的矩阵方法、线性方程组及其有关的基本计算方法。使学生具有熟练的矩阵 运算能力及用矩阵方法解决一些实际问题的能力。从而为学生进一步学习后续课程和进一步 提高打下必要的数学基础。 三、课程目标 (一)教学目标 线性代数课程具体要求达到的特定教学目标包括: 1教学目标1.通过该课程的学习,使学生掌握行列式、矩阵、线性方程组、向量组、二次 型、线性空间等基本理论,进一步增强学生的数学素养、数学计算、抽象思维与逻辑思维能 力,提高学生综合分析、处理问题的能力,为利用矩阵这个数学工具处理专业领域内的复杂 工程问题提供理论基础。(指标点1.1,指标点12) 2.教学目标2.使学生能将数学、自然科学、工程基础和专业知识运用到复杂计算机工程问 题的恰当表述中,同时使学生在运用数学学方法分析问题和解决问题的能力得到进一步培 养、训练和提高,为学生学习后继课程,数学知识的拓宽及考研提供必要的基础。(指标点 25

25 《线性代数 A》课程教学大纲 一、课程概况 课程代码:04430050 课程名称:线性代数 课程学分:3.0 课程学时:48(理论学时:48;实验(实践)学时:0) 课程性质:学科教育课程(必修) 开课部门:信息科学与工程学院 建议修读学期:1 建议先修课程:初等代数、高等数学(上册) 适用专业(方向):数字媒体技术、计算机科学与技术、物联网工程、网络工程、信息与计 算科学、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化和电工等四年制本科专业 二、课程地位、作用与任务 《线性代数》是高等学校上述各专业的重要基础课。由于线性问题广泛存在于科学技术 的各个领域,某些非线性问题在一定条件下可以转化为线性问题,尤其是在计算机日益普及 的今天,解大型线性方程组、求矩阵的特征值与特征向量等已成为科学技术人员经常遇到的 课题,因此学习和掌握线性代数的理论和方法是掌握现代科学技术以及从事科学研究的重要 基础和手段,同时也是实现我院上述各专业培养目标的必备前提。本课程的主要任务是学习 科学技术中常用的矩阵方法、线性方程组及其有关的基本计算方法。使学生具有熟练的矩阵 运算能力及用矩阵方法解决一些实际问题的能力。从而为学生进一步学习后续课程和进一步 提高打下必要的数学基础。 三、课程目标 (一)教学目标 线性代数课程具体要求达到的特定教学目标包括: 1.教学目标 1. 通过该课程的学习,使学生掌握行列式、矩阵、线性方程组、向量组、二次 型、线性空间等基本理论,进一步增强学生的数学素养、数学计算、抽象思维与逻辑思维能 力,提高学生综合分析、处理问题的能力,为利用矩阵这个数学工具处理专业领域内的复杂 工程问题提供理论基础。(指标点 1.1,指标点 1.2) 2.教学目标 2. 使学生能将数学、自然科学、工程基础和专业知识运用到复杂计算机工程问 题的恰当表述中,同时使学生在运用数学学方法分析问题和解决问题的能力得到进一步培 养、训练和提高,为学生学习后继课程,数学知识的拓宽及考研提供必要的基础。(指标点

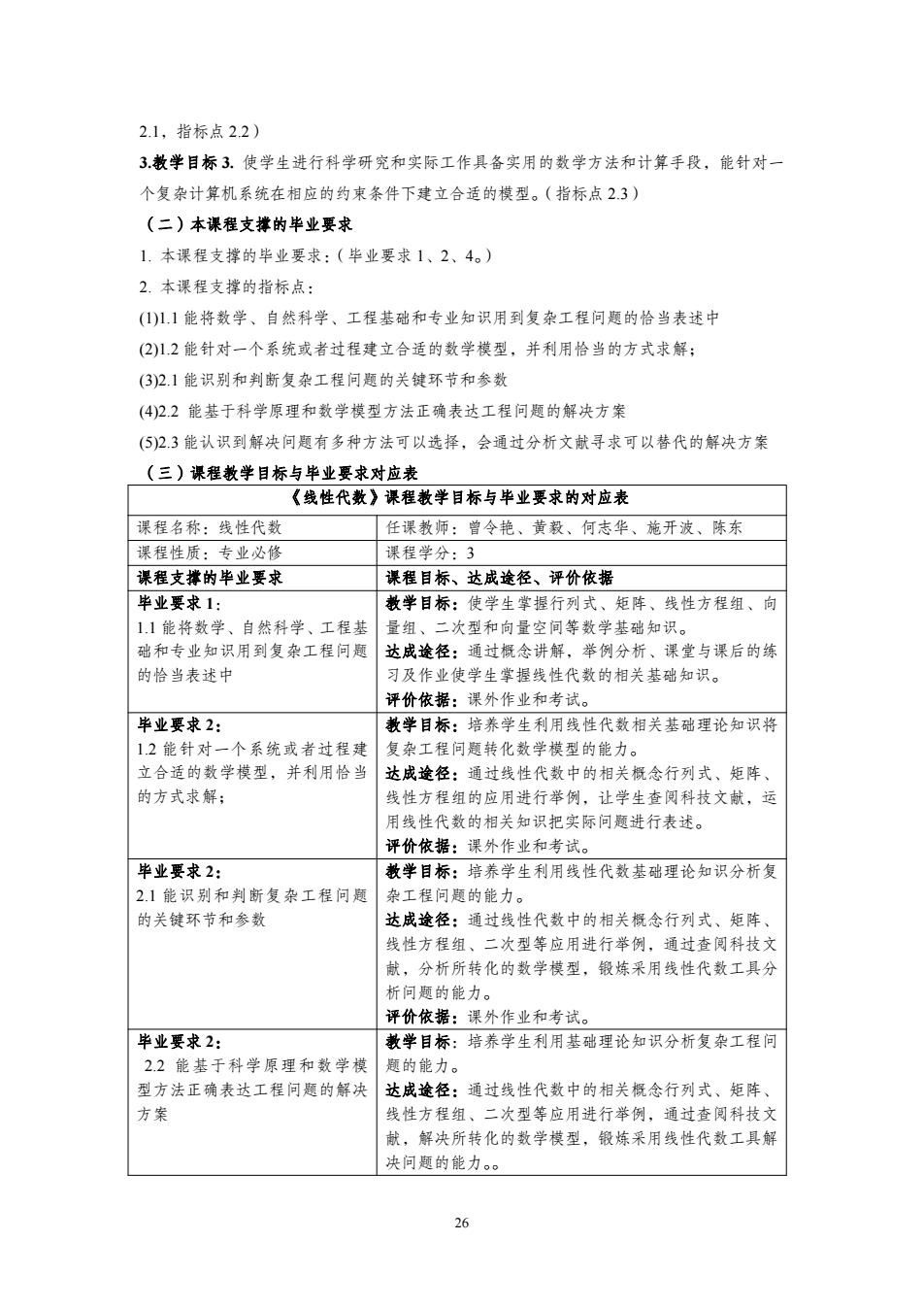

2.1,指标点2.2) 3教学目标3.使学生进行科学研究和实际工作具备实用的数学方法和计算手段,能针对一 个复杂计算机系统在相应的约束条件下建立合适的模型。(指标点2.3) (二)本课程支撑的半业要求 1.本课程支撑的毕业要求:(毕业要求1、2、4。) 2.本课程支撑的指标点: (1)1.1能将数学、自然科学、工程基础和专业知识用到复杂工程问题的恰当表述中 (2)12能针对一个系统或者过程建立合适的数学模型,并利用恰当的方式求解; (3)2.1能识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数 (4)2.2能基于科学原理和数学模型方法正确表达工程问题的解决方案 (⑤)23能认识到解决问题有多种方法可以选择,会通过分析文献寻求可以替代的解决方案 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《线性代数》课程教学目标与半业要求的对应表 课程名称:线性代数 任课教师:曾令艳、黄毅、何志华、施开波、陈东 课程性质:专业必修 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求1: 教学目标:使学生掌握行列式、矩阵、线性方程组、向 1.1能将数学、自然科学、工程基 量组、二次型和向量空间等数学基础知识。 础和专业知识用到复杂工程问题 达成途径:通过概念讲解,举例分析、课堂与课后的练 的恰当表述中 习及作业使学生掌握线性代数的相关基础知识。 评价依据:课外作业和考试。 毕业要求2: 教学目标:培养学生利用线性代数相关基础理论知识将 1.2能针对一个系统或者过程建 复杂工程问题转化数学模型的能力。 立合适的数学模型,并利用恰当 达成途径:通过线性代数中的相关概念行列式、矩阵、 的方式求解; 线性方程组的应用进行举例,让学生查阅科技文献,运 用线性代数的相关知识把实际问题进行表述。 评价依据:课外作业和考试。 半业要求2: 教学目标:培养学生利用线性代数基础理论知识分析复 21能识别和判断复杂工程问题 杂工程问题的能力。 的关键环节和参数 达成途径:通过线性代数中的相关概念行列式、矩阵、 线性方程组、二次型等应用进行举例,通过查阅科技文 献,分析所转化的数学模型,锻炼采用线性代数工具分 析问题的能力。 评价依据:课外作业和考试。 毕业要求2: 教学目标:培养学生利用基础理论知识分析复杂工程间 2.2能基于科学原理和数学模 题的能力。 型方法正确表达工程问题的解决 达成途径:通过线性代数中的相关概念行列式、矩阵、 方案 线性方程组、二次型等应用进行举例,通过查阅科技文 献,解决所转化的数学模型,锻炼采用线性代数工具解 决问题的能力。 26

26 2.1,指标点 2.2) 3.教学目标 3. 使学生进行科学研究和实际工作具备实用的数学方法和计算手段,能针对一 个复杂计算机系统在相应的约束条件下建立合适的模型。(指标点 2.3) (二)本课程支撑的毕业要求 1. 本课程支撑的毕业要求:(毕业要求 1、2、4。) 2. 本课程支撑的指标点: (1)1.1 能将数学、自然科学、工程基础和专业知识用到复杂工程问题的恰当表述中 (2)1.2 能针对一个系统或者过程建立合适的数学模型,并利用恰当的方式求解; (3)2.1 能识别和判断复杂工程问题的关键环节和参数 (4)2.2 能基于科学原理和数学模型方法正确表达工程问题的解决方案 (5)2.3 能认识到解决问题有多种方法可以选择,会通过分析文献寻求可以替代的解决方案 (三)课程教学目标与毕业要求对应表 《线性代数》课程教学目标与毕业要求的对应表 课程名称:线性代数 任课教师:曾令艳、黄毅、何志华、施开波、陈东 课程性质:专业必修 课程学分:3 课程支撑的毕业要求 课程目标、达成途径、评价依据 毕业要求 1: 1.1 能将数学、自然科学、工程基 础和专业知识用到复杂工程问题 的恰当表述中 教学目标:使学生掌握行列式、矩阵、线性方程组、向 量组、二次型和向量空间等数学基础知识。 达成途径:通过概念讲解,举例分析、课堂与课后的练 习及作业使学生掌握线性代数的相关基础知识。 评价依据:课外作业和考试。 毕业要求 2: 1.2 能针对一个系统或者过程建 立合适的数学模型,并利用恰当 的方式求解; 教学目标:培养学生利用线性代数相关基础理论知识将 复杂工程问题转化数学模型的能力。 达成途径:通过线性代数中的相关概念行列式、矩阵、 线性方程组的应用进行举例,让学生查阅科技文献,运 用线性代数的相关知识把实际问题进行表述。 评价依据:课外作业和考试。 毕业要求 2: 2.1 能识别和判断复杂工程问题 的关键环节和参数 教学目标:培养学生利用线性代数基础理论知识分析复 杂工程问题的能力。 达成途径:通过线性代数中的相关概念行列式、矩阵、 线性方程组、二次型等应用进行举例,通过查阅科技文 献,分析所转化的数学模型,锻炼采用线性代数工具分 析问题的能力。 评价依据:课外作业和考试。 毕业要求 2: 2.2 能基于科学原理和数学模 型方法正确表达工程问题的解决 方案 教学目标:培养学生利用基础理论知识分析复杂工程问 题的能力。 达成途径:通过线性代数中的相关概念行列式、矩阵、 线性方程组、二次型等应用进行举例,通过查阅科技文 献,解决所转化的数学模型,锻炼采用线性代数工具解 决问题的能力

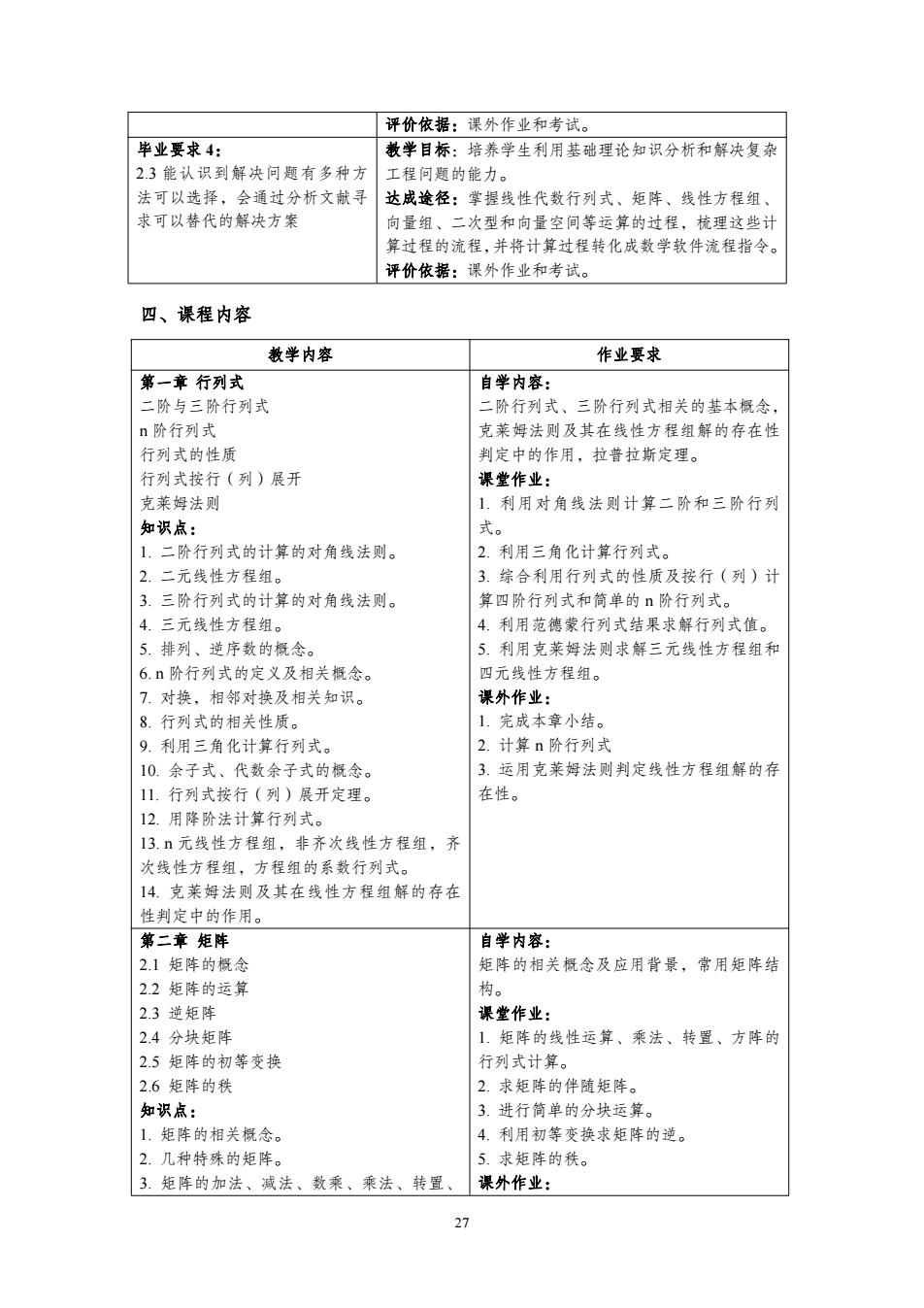

评价依据:课外作业和考试。 毕业要求4: 教学目标:培养学生利用基础理论知识分析和解决复杂 2.3能认识到解决问题有多种方 工程问题的能力。 法可以选择,会通过分析文献寻 达成途径:掌握线性代数行列式、矩阵、线性方程组、 求可以替代的解决方案 向量组、二次型和向量空间等运算的过程,梳理这些计 算过程的流程,并将计算过程转化成数学软件流程指令。 评价依据:课外作业和考试。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章行列式 自学内容: 二阶与三阶行列式 二阶行列式、三阶行列式相关的基本概念, n阶行列式 克莱姆法则及其在线性方程组解的存在性 行列式的性质 判定中的作用,拉普拉斯定理。 行列式按行(列)展开 课堂作业: 克莱姆法则 1.利用对角线法则计算二阶和三阶行列 知识点: 式。 1,二阶行列式的计算的对角线法则。 2.利用三角化计算行列式。 2.二元线性方程组。 3.综合利用行列式的性质及按行(列)计 3.三阶行列式的计算的对角线法则。 算四阶行列式和简单的n阶行列式。 4.三元线性方程组。 4.利用范德蒙行列式结果求解行列式值。 5.排列、逆序数的概念。 5.利用克莱姆法则求解三元线性方程组和 6.n阶行列式的定义及相关概念。 四元线性方程组。 7.对换,相邻对换及相关知识。 课外作业: 8.行列式的相关性质。 1.完成本章小结。 9.利用三角化计算行列式。 2.计算n阶行列式 10.余子式、代数余子式的概念 3.运用克莱姆法则判定线性方程组解的存 11.行列式按行(列)展开定理。 在性。 12.用降阶法计算行列式。 13.n元线性方程组,非齐次线性方程组,齐 次线性方程组,方程组的系数行列式。 14.克莱姆法则及其在线性方程组解的存在 性判定中的作用。 第二章矩阵 自学内容: 2.1矩阵的概念 矩阵的相关概念及应用背景,常用矩阵结 2.2矩阵的运算 构。 2.3逆矩阵 课堂作业: 2.4分块矩阵 1.矩阵的线性运算、乘法、转置、方阵的 2.5矩阵的初等变换 行列式计算。 2.6矩阵的秩 2.求矩阵的伴随矩阵。 知识点: 3.进行筒单的分块运算。 1.矩阵的相关概念。 4.利用初等变换求矩阵的逆。 2.几种特殊的矩阵。 5.求矩阵的秩。 3.矩阵的加法、减法、数乘、乘法、转置、 课外作业: 27

27 评价依据:课外作业和考试。 毕业要求 4: 2.3 能认识到解决问题有多种方 法可以选择,会通过分析文献寻 求可以替代的解决方案 教学目标:培养学生利用基础理论知识分析和解决复杂 工程问题的能力。 达成途径:掌握线性代数行列式、矩阵、线性方程组、 向量组、二次型和向量空间等运算的过程,梳理这些计 算过程的流程,并将计算过程转化成数学软件流程指令。 评价依据:课外作业和考试。 四、课程内容 教学内容 作业要求 第一章 行列式 二阶与三阶行列式 n 阶行列式 行列式的性质 行列式按行(列)展开 克莱姆法则 知识点: 1. 二阶行列式的计算的对角线法则。 2. 二元线性方程组。 3. 三阶行列式的计算的对角线法则。 4. 三元线性方程组。 5. 排列、逆序数的概念。 6. n 阶行列式的定义及相关概念。 7. 对换,相邻对换及相关知识。 8. 行列式的相关性质。 9. 利用三角化计算行列式。 10. 余子式、代数余子式的概念。 11. 行列式按行(列)展开定理。 12. 用降阶法计算行列式。 13. n 元线性方程组,非齐次线性方程组,齐 次线性方程组,方程组的系数行列式。 14. 克莱姆法则及其在线性方程组解的存在 性判定中的作用。 自学内容: 二阶行列式、三阶行列式相关的基本概念, 克莱姆法则及其在线性方程组解的存在性 判定中的作用,拉普拉斯定理。 课堂作业: 1. 利用对角线法则计算二阶和三阶行列 式。 2. 利用三角化计算行列式。 3. 综合利用行列式的性质及按行(列)计 算四阶行列式和简单的 n 阶行列式。 4. 利用范德蒙行列式结果求解行列式值。 5. 利用克莱姆法则求解三元线性方程组和 四元线性方程组。 课外作业: 1. 完成本章小结。 2. 计算 n 阶行列式 3. 运用克莱姆法则判定线性方程组解的存 在性。 第二章 矩阵 2.1 矩阵的概念 2.2 矩阵的运算 2.3 逆矩阵 2.4 分块矩阵 2.5 矩阵的初等变换 2.6 矩阵的秩 知识点: 1. 矩阵的相关概念。 2. 几种特殊的矩阵。 3. 矩阵的加法、减法、数乘、乘法、转置、 自学内容: 矩阵的相关概念及应用背景,常用矩阵结 构。 课堂作业: 1. 矩阵的线性运算、乘法、转置、方阵的 行列式计算。 2. 求矩阵的伴随矩阵。 3. 进行简单的分块运算。 4. 利用初等变换求矩阵的逆。 5. 求矩阵的秩。 课外作业: