第一章绪论 一、农药残留分析的范畴和任务 农药残留分析可分为原药和制剂分析以及残留量分析两大类,前者属常量分析,后者属 于微量分析。在农药残留量分析中,样品中所含的农药量极少,前处理十分复杂,测定样品 时对方法的准确度和精密度要求不高,如回收率大100%土20%即可,但要求方法的灵嫩度 高,即能拾出样品中的微量农药,在农药常量分析中,为了获得样品中农药的准确含量,片 法的准确度(即测量值与真值之比)与精密度(同一试样重复测 定结果 对灵敏度要求不高。因为制剂中农药含量较高,通常至少有百分之几的含量, 本书主要介绍 农药常量分析部分。 农药常量残留分析对农药生立和应用都有重要作用,农药工厂对中间体和产物的分析是 控制合成步骤和改进合成方法的依据,农药产品分析是工厂保证出厂产品质量的主要方面 是农药检定部门和农业生产资科部门质量管理的重要措施,也是捡测农药贮藏期的变化, 进制剂性 和改善农药应用技术等必不可缺的手段。农药残留分析更是农药合成、加工、 用等科学研究工作的基础。 、衣药残留分析方法的进展 农药原药和制剂分桥方法与农药的发展历史有关,亦与分析化学学科的进展有密切关 系,早期应用铜、砷、铅无机农药时期,主要使用重量法和滴定法测定其含量,50年代使 用有机氯农药时期将这些农药中的氯用碱或金属钠水解为无机离子,以银量法、电位滴定法 或重量法测定其中的总氯:这些类似元素分析的化学分析法在农药分析历史上起过重要 用,不需特殊仪器设备,可在一般分析化学实验室进行。但方法没有特异性,类似结构的杂 质或制剂中的辅助剂等都能影响测定结果,测定步骤多,花费时间长:此外在有机磷农药分 析中,比色法即吸收光谱在可见光范围的分光光度法也得到广泛应用。 60年代开始使用装外和红外分光光度法 ,它们和上述化学方法相比,操作简单、灵敏 度高 而且可以对化合物 进行确证 目前仍是农药分析中常用的方法,对于具有芳香基团 杂环的农药,经提取后可以直接使用紫外分光光度法:红外光谱法可根据特征吸收峰的强度 进行农药常量分析,测定静剂、可湿性粉剂或颗粒剂时,制各样品简单,测定较快速,方法 具有特异性:但红外光普仪比较昂贵,灵敏度差,澜定时样品需要量较大,目前已很少用于 定量分折,主要用于鉴定农药的分子结构。此外,极谱法活用于且有可还原和氧化团的衣 药分析 以上所述的方法都不具有分离杂质的能力,且只能测定单个成分,适用于分析有效成分 含量较高的农药:我国有的原药中有效成分含量很低,仅60%一70%,杂质含量高,测定 时干扰大,误差很大,因此目前都使用薄层色谱法将农药与杂质分离后再进行测定。我国农 业生产资料部门、农药检定部门和化工部门研究出一系列薄层色谱化学法、薄层色谱电位滴 定法等,这些方法可有效地分离杂质,较准确地测定成分 达到农药常量分析的要求,能用 于质量检验,尤其对于热稳定性差、易分解、蒸气压低的农药更为合适。在基层单位缺乏 用仪器和标准样品的情况下,具有一定实用价值,是控制农药产品质量现实可行的方法。此 外薄层色谱比色法和薄层色谱紫外分光光度法等也可用于多种农药的常量分析。 60年代后期气相色谱法在农药分析中得到广泛应用,混合样品通过色谱柱后可分离为 单个组分,依次通拾器。在农药分析中能有效地分离杂质,它且有洗择性好灵敏 高的特点,样品处理也比较简单。测定 用内标物使气相色谱法的精密度能达到化学法和 分光光度法的水平。在程序升温、衍生化技术、各种不同性能的色谱往、尤其是粗径毛细管 色谱柱等技术使用后,绝大多数农药都可使用气相色谱法,甚至苯氧乙酸类除草剂、氨基甲 酸酯农药都可以测定

第一章 绪论 一、农药残留分析的范畴和任务 农药残留分析可分为原药和制剂分析以及残留量分析两大类,前者属常量分析,后者属 于微量分析。在农药残留量分析中,样品中所含的农药量极少,前处理十分复杂,测定样品 时对方法的准确度和精密度要求不高,如回收率达 100%±20%即可,但要求方法的灵敏度 高,即能检出样品中的微量农药,在农药常量分析中,为了获得样品中农药的准确含量,方 法的准确度(即测量值与真值之比)与精密度(同一试样重复测定结果的比较)应达到要求,但 对灵敏度要求不高。因为制剂中农药含量较高,通常至少有百分之几的含量,本书主要介绍 农药常量分析部分。 农药常量残留分析对农药生产和应用都有重要作用,农药工厂对中间体和产物的分析是 控制合成步骤和改进合成方法的依据,农药产品分析是工厂保证出厂产品质量的主要方面, 是农药检定部门和农业生产资科部门质量管理的重要措施,也是捡测农药贮藏期的变化,改 进制剂性能和改善农药应用技术等必不可缺的手段。农药残留分析更是农药合成、加工、应 用等科学研究工作的基础。 二、农药残留分析方法的进展 农药原药和制剂分桥方法与农药的发展历史有关,亦与分析化学学科的进展有密切关 系,早期应用铜、砷、铅无机农药时期,主要使用重量法和滴定法测定其含量,50 年代使 用有机氯农药时期将这些农药中的氯用碱或金属钠水解为无机离子,以银量法、电位滴定法 或重量法测定其中的总氯;这些类似元素分析的化学分析法在农药分析历史上起过重要作 用,不需特殊仪器设备,可在一般分析化学实验室进行。但方法没有特异性,类似结构的杂 质或制剂中的辅助剂等都能影响测定结果,测定步骤多,花费时间长:此外在有机磷农药分 析中,比色法即吸收光谱在可见光范围的分光光度法也得到广泛应用。 60 年代开始使用紫外和红外分光光度法,它们和上述化学方法相比,操作简单、灵敏 度高,而且可以对化合物进行确证,目前仍是农药分析中常用的方法,对于具有芳香基团和 杂环的农药,经提取后可以直接使用紫外分光光度法;红外光谱法可根据特征吸收峰的强度 进行农药常量分析,测定粉剂、可湿性粉剂或颗粒剂时,制备样品简单,测定较快速,方法 具有特异性;但红外光谱仪比较昂贵,灵敏度差,澜定时样品需要量较大,目前已很少用于 定量分析,主要用于鉴定农药的分子结构。此外,极谱法适用于具有可还原和氧化基团的农 药分析。 以上所述的方法都不具有分离杂质的能力,且只能测定单个成分,适用于分析有效成分 含量较高的农药;我国有的原药中有效成分含量很低,仅 60%一 70%,杂质含量高,测定 时干扰大,误差很大,因此目前都使用薄层色谱法将农药与杂质分离后再进行测定。我国农 业生产资料部门、农药检定部门和化工部门研究出一系列薄层色谱化学法、薄层色谱电位滴 定法等,这些方法可有效地分离杂质,较准确地测定成分,达到农药常量分析的要求,能用 于质量检验,尤其对于热稳定性差、易分解、蒸气压低的农药更为合适。在基层单位缺乏专 用仪器和标准样品的情况下,具有一定实用价值,是控制农药产品质量现实可行的方法。此 外薄层色谱比色法和薄层色谱紫外分光光度法等也可用于多种农药的常量分析。 60 年代后期气相色谱法在农药分析中得到广泛应用,混合样品通过色谱柱后可分离为 单个组分,依次通过检测器,在农药分析中能有效地分离杂质,它还具有选择性好,灵敏度 高的特点,样品处理也比较简单。测定时使用内标物使气相色谱法的精密度能达到化学法和 分光光度法的水平。在程序升温、衍生化技术、各种不同性能的色谱往、尤其是粗径毛细管 色谱柱等技术使用后,绝大多数农药都可使用气相色谱法,甚至苯氧乙酸类除草剂、氨基甲 酸酯农药都可以测定

最新技术上的突破是高效液相色谱法的开发和它在农药分析中的应用,液相色谱柱不仅 具有较好的分离杂质能力,而且分离是在室温和较低温度下进行,绝大多数农药都可使用此 法,对于热稳定性差和不易挥发的农药,省略了气相色谱法必须进行的衍生化 特别 用那些被认为难以用气相色谱法测定的农药。液相色谱法的最大限制是检测器的灵敏度不如 气相色谱法,而方法的灵敏度在农药原药和制剂分析中是不重要的。最近几年新的分析方法 中高效液相色谱法己占很大比重,使用固定进样环和自动进样装置,使高效液相色谱法测定 果的重现性可达到气相色谱内标法的水平目前此两种方法是农药常量分析中用得最多 的 约占90%以 两者己 形成有效的相互补充的方法,具有相当的准确度和精密度 方法测出的结果,可以用另一方法来确证 三、农药质量评价 有了准确、易行的分析方法,才能对农药质量进行评价。农药质量的评价依据是各个农 药的质量标准,凡是生产的农药产品必须具有农药标准。所惜标准,是指相应的权力机构对 农药的质量规格和检验方法等所作的技术规 国际上有“联合国粮农组织”(FAO)和“世 界卫生组织。(侧O)两种农药标淮,我国目前实行的有三级标准, 为国家标沿 地方标准利 企业标准,制定标准时附有各项指标的测定方法,测定方法是否准确,直接影响到标准的合 理性,也就是影响农药的质量,因此测定方法是正确执行标准的基础。 主要应从两个方面来评价农药的质量,一是有效成分含量是否与标准上标明的含量相 符:另一方面是其物理化学性质是否达到标准上的要求,这些指标是根据原药及各种制剂 如粉剂 可湿性粉剂、乳油和颗粒剂等)的特性而有不同规定 如细度、 悬 受索 、润湿性 乳化性、乳液稳定性、含水量和酸(减)度等。 农药产品有效成分含量是保证药效的基本物质,有效成分含量不足,很难达到防治效果 伪劣农药的主要特点是有效成分含量低甚至没有,如有的所谓2.5%“敌杀死”,实际有效 成分为零,50%甲腾油仅有0.8%一1%:又加在制剂中混有其它农药而浩成药害的电 例也是不少的,有的地方工厂加工分装农药时,在杀虫剂中混) 、除草剂如2,4-滴 成大面积药害。 此外,有的农药严品在二藏过程中会逐渐分解,其有效成分含量下降,特牙 是有机磷农药粉剂,加工过程中不加入适当稳定剂,分解率很高,如2.5%乐果粉剂贮藏两 年,可分解0%以上:又如故敌畏乳油等在贮藏过程中都有一定的分解。所以对各类农药 制中有效成分的检测是至关重要的。现在卫生用气雾剂在我国发展很快,为辟免煤油的泉 味现在都用醇或水为溶剂,这些制剂中有效成分的稳定性也是一个问题 有效成分含量达到要求,如 产品的物 化字性能 ,药剂也不能充分发挥作用 粉剂标准中理化性能指标有细度、水分和H值,我国产品的细度往往达不到要求(95%通过 200目)。可湿性粉剂标准中的指标有县浮率、润湿性、水分、H等,悬浮率是重要的指标, 如悬浮性能不好,药剂颗拉沉降下去,喷药时浓度不一致影响药效,还可能造成药害,堵寒 . ,由于我国常用的粉碎机械性能不好,不少可湿性粉剂的悬浮率达不到要求:润湿性能 亦是重要的指标 乳油标准中乳化性和乳液稳定性是重要的指标 我国己能生 高效能的 化剂,使乳油类农药的乳液稳定性基本上达到要求,其它如胶悬剂的悬浮率,颗粒剂的脱落 率,颗粒大小均是应该控制的指标。 为了保证农药的使用效果,必须检测加工制剂的质量,通常至少应保证两年有效期(个 别特殊农药例外),两年内各项指标都应合格。为及早了解制剂的稳定性,要进行热贮藏稳 定性试验,即通过短期高温贮藏时的分解率,来预测常温下的分解率 本书是根据农药质量检验的两个方面内容进行编排的,要求学生在学习分析化学、物理 化学、有机化学、仪器分析和农用药剂学的基础上学习本课程。学生通过理论学习和基本操 作训练,基本掌握农药检验分析工作以及具备分析和解决实际工作中存在问题的能力

最新技术上的突破是高效液相色谱法的开发和它在农药分析中的应用,液相色谱柱不仅 具有较好的分离杂质能力,而且分离是在室温和较低温度下进行,绝大多数农药都可使用此 法,对于热稳定性差和不易挥发的农药,省略了气相色谱法必须进行的衍生化步骤,特别适 用那些被认为难以用气相色谱法测定的农药。液相色谱法的最大限制是检测器的灵敏度不如 气相色谱法,而方法的灵敏度在农药原药和制剂分析中是不重要的。最近几年新的分析方法 中高效液相色谱法已占很大比重,使用固定进样环和自动进样装置,使高效液相色谱法测定 结果的重现性可达到气相色谱内标法的水平;目前此两种方法是农药常量分析中用得最多 的,约占 90%以上,两者已形成有效的相互补充的方法,具有相当的准确度和精密度,一 种方法测出的结果,可以用另一方法来确证。 三、农药质量评价 有了准确、易行的分析方法,才能对农药质量进行评价。农药质量的评价依据是各个农 药的质量标准,凡是生产的农药产品必须具有农药标准。所谓标准,是指相应的权力机构对 农药的质量规格和检验方法等所作的技术规定。国际上有“联合国粮农组织”(FAO)和“世 界卫生组织。(WHO)两种农药标淮,我国目前实行的有三级标准,为国家标准、地方标准和 企业标准,制定标准时附有各项指标的测定方法,测定方法是否准确,直接影响到标准的合 理性,也就是影响农药的质量,因此测定方法是正确执行标准的基础。 主要应从两个方面来评价农药的质量,一是有效成分含量是否与标准上标明的含量相 符;另一方面是其物理化学性质是否达到标准上的要求,这些指标是根据原药及各种制剂, (如粉剂、可湿性粉剂、乳油和颗粒剂等)的特性而有不同规定,如细度、悬浮率、润湿性、 乳化性、乳液稳定性、含水量和酸(碱)度等。 农药产品有效成分含量是保证药效的基本物质,有效成分含量不足,很难达到防治效果。 伪劣农药的主要特点是有效成分含量低甚至没有,如有的所谓 2.5%“敌杀死”,实际有效 成分为零,50%甲胺磷乳油仅有 0.8%一 1%;又如在制剂中混有其它农药而造成药害的事 例也是不少的,有的地方工厂加工分装农药时,在杀虫剂中混入除草剂如 2,4-滴丁酯,造 成大面积药害。此外,有的农药产品在贮藏过程中会逐渐分解,其有效成分含量下降,特别 是有机磷农药粉剂,加工过程中不加入适当稳定剂,分解率很高,如 2.5%乐果粉剂贮藏两 年,可分解 50%以上;又如故敌畏乳油等在贮藏过程中都有一定的分解。所以对各类农药 制剂中有效成分的检测是至关重要的。现在卫生用气雾剂在我国发展很快,为避免煤油的臭 味现在都用醇或水为溶剂,这些制剂中有效成分的稳定性也是一个问题。 有效成分含量达到要求,如果产品的物理、化学性能很差,药剂也不能充分发挥作用, 粉剂标准中理化性能指标有细度、水分和 pH 值,我国产品的细度往往达不到要求(95%通过 200 目)。可湿性粉剂标准中的指标有悬浮率、润湿性、水分、pH 等,悬浮率是重要的指标, 如悬浮性能不好,药剂颗粒沉降下去,喷药时浓度不一致影响药效,还可能造成药害,堵塞 喷头,由于我国常用的粉碎机械性能不好,不少可湿性粉剂的悬浮率达不到要求;润湿性能 亦是重要的指标。乳油标准中乳化性和乳液稳定性是重要的指标,我国已能生产高效能的乳 化剂,使乳油类农药的乳液稳定性基本上达到要求,其它如胶悬剂的悬浮率,颗粒剂的脱落 率,颗粒大小均是应该控制的指标。 为了保证农药的使用效果,必须检测加工制剂的质量,通常至少应保证两年有效期(个 别特殊农药例外),两年内各项指标都应合格。为及早了解制剂的稳定性,要进行热贮藏稳 定性试验,即通过短期高温贮藏时的分解率,来预测常温下的分解率。 本书是根据农药质量检验的两个方面内容进行编排的,要求学生在学习分析化学、物理 化学、有机化学、仪器分析和农用药剂学的基础上学习本课程。学生通过理论学习和基本操 作训练,基本掌握农药检验分析工作以及具备分析和解决实际工作中存在问题的能力

第二章色谱法 一、产生及原理 1906年俄国植物学家茨维特L.S。Tswett)较完整地提出了色谱法。他把碳酸钙装在 根玻璃管中,将植物叶子的石油醚提取液例人管内,然后加入石油酰自上而下淋洗。随着淋 洗进行,样品中各种色素向下移动的速度不同,逐惭形成一圈圈的连续色带,它们分别是胡 萝卜素、叶黄素和叶绿素A、B.这种连续色带称为色层或色谱,由chroma(色彩)和Graphos(图 谱)构成“色谱” 色谱法由此而得名。所使用的玻璃管称为色谱柱(Ch column) 管内的碳酸钙填充物称为固定相(Stationary phase): 淋洗液称为流。 力相( phase)或淋洗剂(eluent)。后来色谱法不断发展,普遍用来分离无色物质,并不存在色带, 但色谱法这个名称一直被沿用下来。 色谱是一种分离技术,当它被用作分析日的时,就是色谱分析。其分离原理是混合物中 各组分在经过由固定相和流动相组成的体系时,由于各组分性质上的差异,在两相中具有不 同的分配系数 相 动时,各组分随流动相 起流动,并在两相中进行反复多 的分配,使各组分最终得以分离。 二、发展史 我们学习色谱法的历史,研究色谱法发展的过程,是为了从历史的观点了解由学科发展 的却律,同时也为了纪念有关的著名科学家对色谱学科所作的贡献。藏将鱼谱法发展年历简 题列表一1中 表2-1色谱法发展年历 文献发表年份 科学家姓名 事例 1834-1843 林棋 在布片上对燃料和植物萃取液进行点滴试验 (Runge,.F.,) 1850 林棋 在纸上分离盐溶液 (Runge,FF.) 1868 格伯斯洛特 在长条纸上分析染料和动植物色素等 (Goppelsrodeer,F.) 1878 斯科朋 在长条纸上分析液体溶液 honbein.C.) 1897-1903 戴 将粗石油试样通过装有白土的填充柱 (Day,D.T.) 1906 茨维特 在装有CCO3粉末柱上,以石油醉作为流动相」 (Tswett,S.L.】 分离叶绿素 1931 库哈 利用碳酸钙柱上分离叶黄、叶绿素 (Kuhn,R.) 1940 梯塞勘 由于发表了吸附色谱和电泳法,于1948年获得了 (Tiselius.A.) 诺贝尔奖金 1940 惠乐森 发表第一篇线性等温平衡色谱理论文献 (Wilson,J.N.) 194 梯塞勒 进一步提出与发展迎头法、冲洗法和项替法的液 相色谱法 1941 马丁和辛治 首先提出柱效能模型。同时,发展了液相色谱法, (Martin,A.J.P. 于1952年获诺贝尔奖金 Suyge.RL.L)

第二章 色谱法 一、产生及原理 1906 年俄国植物学家茨维特(M.S. Tswett)较完整地提出了色谱法。他把碳酸钙装在一 根玻璃管中,将植物叶子的石油醚提取液例人管内,然后加入石油醚自上而下淋洗。随着淋 洗进行,样品中各种色素向下移动的速度不同,逐惭形成一圈圈的连续色带,它们分别是胡 萝卜素、叶黄素和叶绿素 A、B。这种连续色带称为色层或色谱,由 chroma(色彩)和 Graphos(图 谱)构成“色谱”一词,色谱法由此而得名。所使用的玻璃管称为色谱柱(Chromatograpic column),管内的碳酸钙填充物称为固定相(Stationary phase);淋洗液称为流动相(mobile phase)或淋洗剂(eluent)。后来色谱法不断发展,普遍用来分离无色物质,并不存在色带, 但色谱法这个名称一直被沿用下来。 色谱是一种分离技术,当它被用作分析目的时,就是色谱分析。其分离原理是混合物中 各组分在经过由固定相和流动相组成的体系时,由于各组分性质上的差异,在两相中具有不 同的分配系数;当两相作相对运动时,各组分随流动相一起流动,并在两相中进行反复多次 的分配,使各组分最终得以分离。 二、发展史 我们学习色谱法的历史,研究色谱法发展的过程,是为了从历史的观点了解由学科发展 的规律,同时也为了纪念有关的著名科学家对色谱学科所作的贡献。兹将色谱法发展年历简 要列于表 2—1 中。 表 2-1 色谱法发展年历 文献发表年份 科学家姓名 事例 1834-1843 1850 1868 1878 1897-1903 1906 1931 1940 1940 1941 1941 林棋 (Runge,F.F.) 林棋 (Runge,F.F.) 格伯斯洛特 (Goppelsrodeer,F.) 斯科朋 (Schonbein.C.) 戴 (Day,D.T.) 茨维特 (Tswett,S.M.) 库哈 (Kuhn,R.) 梯塞勒 (Tiselius,A.) 惠乐森 (Wilson,J.N.) 梯塞勒 马丁和辛治 (Martin,A.J.P.; Suyge.R.L.M.) 在布片上对燃料和植物萃取液进行点滴试验 在纸上分离盐溶液 在长条纸上分析染料和动植物色素等 在长条纸上分析液体溶液 将粗石油试样通过装有白土的填充柱 在装有 CaCO3 粉末柱上,以石油醚作为流动相, 分离叶绿素 利用碳酸钙柱上分离叶黄、叶绿素 由于发表了吸附色谱和电泳法,于 1948 年获得了 诺贝尔奖金 发表第一篇线性等温平衡色谱理论文献 进一步提出与发展迎头法、冲洗法和顶替法的液 相色谱法 首先提出柱效能模型。同时,发展了液相色谱法, 于 1952 年获诺贝尔奖金

康司登和马丁 提出纸上色谱法 nsden,R. &Martin,AJ.P.) 1946 克莱森 用迎头法、顶替法来研究液固色谱法 (Claesson,S.) 1949 马 提出了保留性质与热力学平衡常数的关系 (Martin,A.J.R.) 195 克莱 发展了冲洗法的气固色谱法 (Cremer,E.) 192 飞利浦 研究迎头法的液液色谱法 (Phillips,C.S.G.) 1952 捷姆斯和马丁 首先提出气液鱼谱法 (James,A.T &Martin,A.J.P.) 1955 格莱克夫 首先提出关于HETP和颗粒大小、颗粒扩散和高子 (Glueckauf,E.】 交换膜内的扩散之间关系的方程式 1956 范第姆特 发展了速率理论 (Van Deemter,J.J.等 1965 吉丁斯 总结与发展了早期色谱理论,并对近代液相色谱 (Giddings.I.C.) 动力学理论作出重要贡献 由上表可知,有关色谱法的研究工作,1834年业已开始,在前人工作的基础上茨维特 于1906年提出了色谱法 对刮学束业 一项重要的贡献,但当时并没有引起重视,竟然 事隔25年后,到了1931年库哈才重复了茨维持的工作。这种情况在科学发展史上是罕见的, 梯塞勒、克莱生等人在早期色谱发展中作出许多重要贡献。在1952年马丁和捷姆斯 起进行了马丁在1941年发表论文中所预言的工作,提出了气液色谱法,用于分离、分析脂 肪酸和脂肪胺等混合物取得成功,并对该法的理论和实验方法作出了精辟的论述。此后几年, 气液色谱法得到飞速发展,每年发表几乎上千篇的论文(见图2一1)。 4952 19621972198应 留21历年发表气相色游文献数日及焰纱表

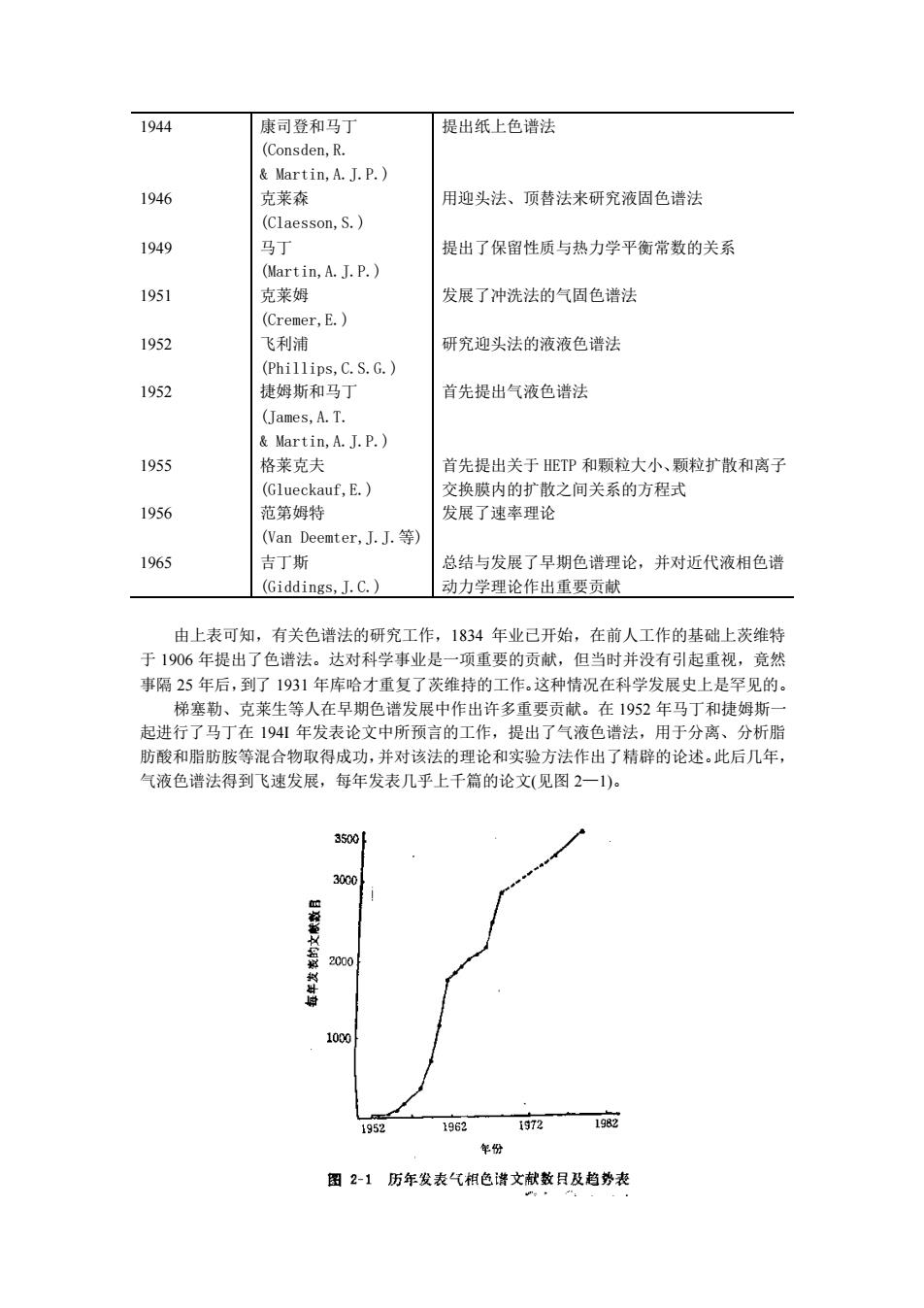

1944 1946 1949 1951 1952 1952 1955 1956 1965 康司登和马丁 (Consden,R. & Martin,A.J.P.) 克莱森 (Claesson,S.) 马丁 (Martin,A.J.P.) 克莱姆 (Cremer,E.) 飞利浦 (Phillips,C.S.G.) 捷姆斯和马丁 (James,A.T. & Martin,A.J.P.) 格莱克夫 (Glueckauf,E.) 范第姆特 (Van Deemter,J.J.等) 吉丁斯 (Giddings,J.C.) 提出纸上色谱法 用迎头法、顶替法来研究液固色谱法 提出了保留性质与热力学平衡常数的关系 发展了冲洗法的气固色谱法 研究迎头法的液液色谱法 首先提出气液色谱法 首先提出关于 HETP 和颗粒大小、颗粒扩散和离子 交换膜内的扩散之间关系的方程式 发展了速率理论 总结与发展了早期色谱理论,并对近代液相色谱 动力学理论作出重要贡献 由上表可知,有关色谱法的研究工作,1834 年业已开始,在前人工作的基础上茨维特 于 1906 年提出了色谱法。达对科学事业是一项重要的贡献,但当时并没有引起重视,竟然 事隔 25 年后,到了 1931 年库哈才重复了茨维持的工作。这种情况在科学发展史上是罕见的。 梯塞勒、克莱生等人在早期色谱发展中作出许多重要贡献。在 1952 年马丁和捷姆斯一 起进行了马丁在 194I 年发表论文中所预言的工作,提出了气液色谱法,用于分离、分析脂 肪酸和脂肪胺等混合物取得成功,并对该法的理论和实验方法作出了精辟的论述。此后几年, 气液色谱法得到飞速发展,每年发表几乎上千篇的论文(见图 2—1)

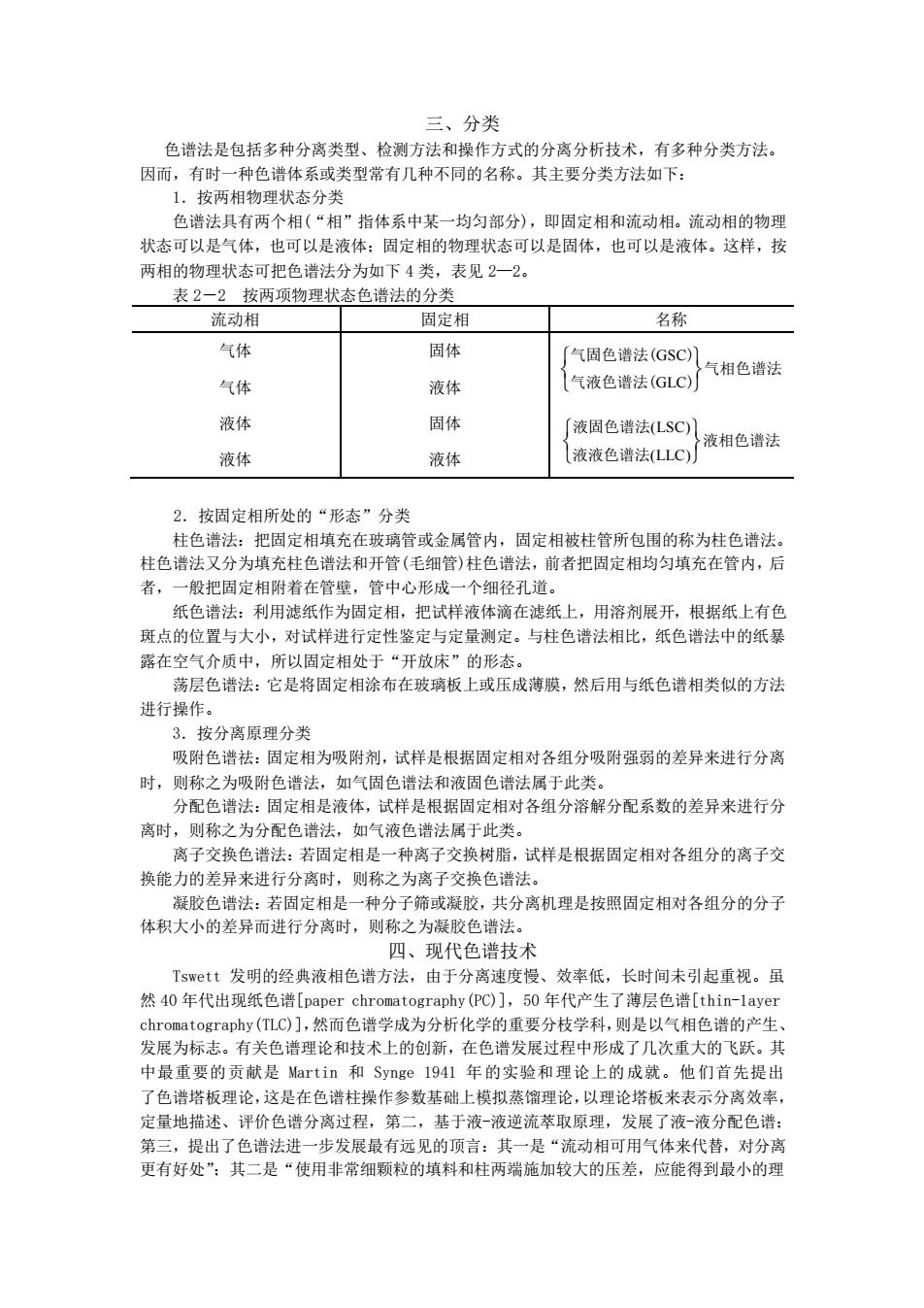

三、分类 色谱法是包括多种分离类型、检测方法和操作方式的分离分析技术,有多种分类方法, 因而 种色谱体系或类型常有几种不同的名称。其主要分类方法如下: 1.按两相物理状态分类 色谱法具有两个相(“相”指体系中某一均匀部分),即固定相和流动相。流动相的物理 状态可以是气体,也可以是液体:固定相的物理状态可以是固体,也可以是液体。这样,按 两相的物理状态可把色谱法分为如下4类,表见2一2。 表2一2按两项物理状态色谱法的分类 流动相 固定相 名称 气体 固体 「气固色谱法(GSC) 气相色谱法 气体 液体 气液色善法(GLC) 液体 固体 「液固色谱法(LSC) 液相色谱法 液体 液体 液液色谱法LLC) 2.按固定相所处的“形态”分类 计色谱法: 定相填充在玻璃管或金属管内, 固定相被柱管所包围的称为柱色谱法 柱色谱法又分为填充柱色谱法和开管(毛细管)柱色谱法,前者把固定相均匀填充在管内,后 者,一般把固定相附着在管壁,管中心形成一个细径孔道。 纸色谱法:利用滤纸作为固定相,把试样液体滴在滤纸上,用溶剂展开,根据纸上有色 斑点的位置与大小,对试样进行定性鉴定与定量测定。与柱色谱法相比,纸色谱法中的纸县 露在空气介质中,所以固定相处于“开放宋的形态。 荡层色谱法:它是将固定相涂布在玻璃板上或压成薄膜,然后用与纸色谱相类似的方法 进行操作。 3.按分离原理分类 吸附色谱祛:固定相为吸附剂,试样是根据固定相对各组分吸附强弱的差异来进行分离 时,则称之为吸附色谱法, 分配色谱法 相是液 试样 根据 离时,则称之为分配色谱法,如气液色谱法属于此类。 离子交换色谱法:若固定相是一种离子交换树脂,试样是根据固定相对各组分的离子交 换能力的差异来进行分离时,则称之为离子交换色谱法。 餐胶色谱法:若周定相是一种分子箭或凝胶,共分离机理是按照周定相对各组分的分子 体积大小的差异而进行分离时,则称之为凝胶色谱法 四、现代色谱技术 Tswett发明的经典液相色谱方法,由于分离速度慢、效率低,长时间未引起重视。虽 然40年代出现纸色谱[paper chromatography(PC)】,50年代产生了薄层色谱[thin-layer chromatography(TC)],然而色进学成为分析化学的重要分枝学科,则是以气相色谱的产生 发展为标志。有关色谱理论和技术上的创新,在色谱发展过程中形成了几次重大的飞跃。其 中最重要的贡献是Martin和Synge1941年的实验和理论上的成就。他们首先提出 了色谱塔板理论,这是在色谱柱操作参数基础上模拟蒸馏理论,以理论塔板来表示分离效率 定量地描述、评价色谱分离过程,第二,基于液-液逆流萃取原理,发展了液-液分配色谱: 第三,提出了色谱法进一步发展最有远见的顶言:其一是“流动相可用气体来代替,对分离 更有好处”:其二是“使用非常细颗粒的填料和柱两端施加敏大的压差,应能得到最小的理

三、分类 色谱法是包括多种分离类型、检测方法和操作方式的分离分析技术,有多种分类方法。 因而,有时一种色谱体系或类型常有几种不同的名称。其主要分类方法如下: 1.按两相物理状态分类 色谱法具有两个相(“相”指体系中某一均匀部分),即固定相和流动相。流动相的物理 状态可以是气体,也可以是液体;固定相的物理状态可以是固体,也可以是液体。这样,按 两相的物理状态可把色谱法分为如下 4 类,表见 2—2。 表 2-2 按两项物理状态色谱法的分类 流动相 固定相 名称 气体 气体 液体 液体 固体 液体 固体 液体 GSC GLC 气固色谱法( ) 气相色谱法 气液色谱法( ) (LSC) (LLC) 液固色谱法 液相色谱法 液液色谱法 2.按固定相所处的“形态”分类 柱色谱法:把固定相填充在玻璃管或金属管内,固定相被柱管所包围的称为柱色谱法。 柱色谱法又分为填充柱色谱法和开管(毛细管)柱色谱法,前者把固定相均匀填充在管内,后 者,一般把固定相附着在管壁,管中心形成一个细径孔道。 纸色谱法:利用滤纸作为固定相,把试样液体滴在滤纸上,用溶剂展开,根据纸上有色 斑点的位置与大小,对试样进行定性鉴定与定量测定。与柱色谱法相比,纸色谱法中的纸暴 露在空气介质中,所以固定相处于“开放床”的形态。 荡层色谱法:它是将固定相涂布在玻璃板上或压成薄膜,然后用与纸色谱相类似的方法 进行操作。 3.按分离原理分类 吸附色谱祛:固定相为吸附剂,试样是根据固定相对各组分吸附强弱的差异来进行分离 时,则称之为吸附色谱法,如气固色谱法和液固色谱法属于此类。 分配色谱法:固定相是液体,试样是根据固定相对各组分溶解分配系数的差异来进行分 离时,则称之为分配色谱法,如气液色谱法属于此类。 离子交换色谱法:若固定相是一种离子交换树脂,试样是根据固定相对各组分的离子交 换能力的差异来进行分离时,则称之为离子交换色谱法。 凝胶色谱法:若固定相是一种分子筛或凝胶,共分离机理是按照固定相对各组分的分子 体积大小的差异而进行分离时,则称之为凝胶色谱法。 四、现代色谱技术 Tswett 发明的经典液相色谱方法,由于分离速度慢、效率低,长时间未引起重视。虽 然 40 年代出现纸色谱[paper chromatography(PC)],50 年代产生了薄层色谱[thin-1ayer chromatography(TLC)],然而色谱学成为分析化学的重要分枝学科,则是以气相色谱的产生、 发展为标志。有关色谱理论和技术上的创新,在色谱发展过程中形成了几次重大的飞跃。其 中最重要的贡献是 Martin 和 Synge 1941 年的实验和理论上的成就。他们首先提出 了色谱塔板理论,这是在色谱柱操作参数基础上模拟蒸馏理论,以理论塔板来表示分离效率, 定量地描述、评价色谱分离过程,第二,基于液-液逆流萃取原理,发展了液-液分配色谱; 第三,提出了色谱法进一步发展最有远见的顶言:其一是“流动相可用气体来代替,对分离 更有好处”;其二是“使用非常细颗粒的填料和柱两端施加较大的压差,应能得到最小的理