体育课程教学大纲 第一部分 概 述 一、前 首 为了全面贯彻党的教有方针,促进学生的解康发展,使当代大学生成为社会主义事业的 建设者和接班人,根据《中共中央国务院关于深化教有改革全面推进素质教有的决定》和国 务院批准发布实行的《学校体育工作条例》的精神,学校体育必须更新观念和体育教学目标 者眼于终身体有、素质教有、健康第一和学生的个性发展。鉴于此,在总结我校体有课程建 设和改革实践及兄弟院校经验的基础上,对我校原有教学大纲进行修订,使其能更好地适应 当代普通高校体育课程教学改革和发展的需要。 二、体育课程性质 体有课程是以身体练习为基本手段,以体育教有和科学锻炼身体的方法为媒介,达到增 强体质,提高体有素质(身体基础,心理发展水平,体有文化素养,终身体有能力),促进 键康为日的的公共必修课。休有课程电身心教有干一体,诵讨传授锻炼身体的知识技术技能 树立正确的健康视念,确立终身体育的思想,培养道德和意志品质的有目的、有计划的教有 过程,是培养全面发展的人的重要方面。 体育课程是高校教育工作的中心环节,是实现高校体育目标的重要渠道,是把宏观的 体有教育思想、观念和理论与教有实践联系起来的重要途径。 三、体育课程目标 体有是大学教有的重要组成部分,是衡量有人质量的重要标准之一。体有课程的首要目 标是培养具有健康第一意识和健康体魄的全面发展的合格人才。根据高校体育课程性质,我 们把课程日标确定为基本目标和发据目标两大类别,并分别从身体运动和身心韩康两大方面 五个领域加以细化 (一)基本目标 基本日标是根据大多数学生的基本要求而确定的,分为五个领域目标。 1.运动参与目标:培养和激发学生参与运动的兴趣,使他们能自觉地、积极地、经常 地参与各种体育活动并基本形成自觉锻炼的习惯,基本形成终身体育的意识,能够编制可行 的个人锻炼计划, 具有一定的体有文化欣赏能 2.运动技能目标:熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能:能科学地进行体有 锻炼,提高自己的健康水平和运动能力:掌握常见运动创伤的处置方法。 3.身体健康目标:能测试和评价体质健康状况,掌握有效提高身体素质、全面发展体 1

1 体育课程教学大纲 第一部分 概 述 一、前 言 为了全面贯彻党的教育方针,促进学生的健康发展,使当代大学生成为社会主义事业的 建设者和接班人,根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和国 务院批准发布实行的《学校体育工作条例》的精神,学校体育必须更新观念和体育教学目标, 着眼于终身体育、素质教育、健康第一和学生的个性发展。鉴于此,在总结我校体育课程建 设和改革实践及兄弟院校经验的基础上,对我校原有教学大纲进行修订,使其能更好地适应 当代普通高校体育课程教学改革和发展的需要。 二、体育课程性质 体育课程是以身体练习为基本手段,以体育教育和科学锻炼身体的方法为媒介,达到增 强体质,提高体育素质(身体基础,心理发展水平,体育文化素养,终身体育能力),促进 健康为目的的公共必修课。体育课程寓身心教育于一体,通过传授锻炼身体的知识技术技能, 树立正确的健康观念,确立终身体育的思想,培养道德和意志品质的有目的、有计划的教育 过程,是培养全面发展的人的重要方面。 体育课程是高校教育工作的中心环节,是实现高校体育目标的重要渠道,是把宏观的 体育教育思想、观念和理论与教育实践联系起来的重要途径。 三、体育课程目标 体育是大学教育的重要组成部分,是衡量育人质量的重要标准之一。体育课程的首要目 标是培养具有健康第一意识和健康体魄的全面发展的合格人才。根据高校体育课程性质,我 们把课程目标确定为基本目标和发展目标两大类别,并分别从身体运动和身心健康两大方面 五个领域加以细化。 (一) 基本目标 基本目标是根据大多数学生的基本要求而确定的,分为五个领域目标。 1. 运动参与目标:培养和激发学生参与运动的兴趣,使他们能自觉地、积极地、经常 地参与各种体育活动并基本形成自觉锻炼的习惯,基本形成终身体育的意识,能够编制可行 的个人锻炼计划,具有一定的体育文化欣赏能力。 2. 运动技能目标:熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能;能科学地进行体育 锻炼,提高自己的健康水平和运动能力;掌握常见运动创伤的处置方法。 3. 身体健康目标:能测试和评价体质健康状况,掌握有效提高身体素质、全面发展体

能的知识与方法:使在形态机能方面达到较为理想的标准和要求:全面发展与健康有关的各 种技能,提高运动能力:熟练掌握一、两种我国传统的养生保健方法,能选择人体需要的健 康营养食品 形成健康的行为习惯,促进正常的身体发展,提高活动能力:具有健康的体 4.心理健康目标:主要体现在情绪的调控能力和树立健康向上的自信心等方面。根据 自己的能力设置体育学习目标:自觉通过体育活动改善心理状态、克服心理障碍,产生喜欢 运动的情感,养成积极乐观的生活态度:在运动中体验体有的乐趣和成功的快感。 5.社会适应目标:通过体有教有及体有活动培养大学生的合作能力、交往能力和适应 能力, 形成良好的人际关系以及良好的体育道德和合作精神:正确处理竞争与合作的关系 (二)发展目标 发展目标是针对部分学有所长和有余力的学生确定的,也可作为大多数学生的努力目 标,分为五个领域目标。 1运动参与目标:形成良好的体有锻炼习惯:能独立制订适用于自身需要的健身运动 处方,提高自身科学锻炼的能力:具有较高的体有文化素养和观赏水平 2.运动技能目标 积行 提高运动技术水平 发展自己的运动才能。 在某个运动项目上 达到或相当于国家等级运动员水平:能参加有挑战性的野外活动和运动竞赛。 3.身体健康目标:能选择良好的运动环境,全面发展体能,掌握合理有效的健身方法 运动损伤的预防与处理、锻炼效果的自我评价等,用科学的理论知识指导实践,练就强健的 体魄 4.心理健康目标:在具有挑战性的运动环境中表现出勇敢顽强、奋勇拼搏的意志品质 社会适应目标:形成良好的行为习惯,掌握规则及练习过程中个人与个人间或个人 与团体间的协作配合方法。主动关心、积极参加社区体育事务。 四、体育课程设置 1.根据我校课程设置规定,本科一 二年级开设体有必修课。每学期 1学分,每周2 学时,以15周计算为30学时。4学期共计120学时。修满规定学分、达到基本要求是学生 毕业、获得学位的必要条件之一。 2.对三年级以上学生(包括研究生)开设体有选修课。每学期1学分每周2学时共30 学时。以提高运动能力,培养运动兴趣, 赛和娱乐健身 主要手段。根据我校的 师资和】 等情况,专项课开设篮 足球、排球、软式排球、手球、乒乓球、羽毛球、击剑、健美、武术、健美操、瑜珈、网球 爵士舞、体有保健等。 3.校体育代表队的专项训练纳入体育课程之中。 4对部分身体异常、特型和病、残、弱及个别高龄等特殊群体的学生,开设以指导康 复、保健为主的体有课程(学生须经学校医院证明,体有教学部同意,方可参加保健体有课)】 每学期1学分, 每周2学时共30学时·教学内容述择以太极、基本素质、球类运动、康 复保健知识等为主要内容。 5.根据我校的场地条件、教师配备及选课方法,共开设下列项目。 见体有课程项目、课程部分及授课对象性别表。 体育课程项目、课程部分及授课对象性别表 序号 项目 课程部分 授课对象 性别 1 篮球 篮球一篮球一 男、女 是球 足球一足球二 男、女

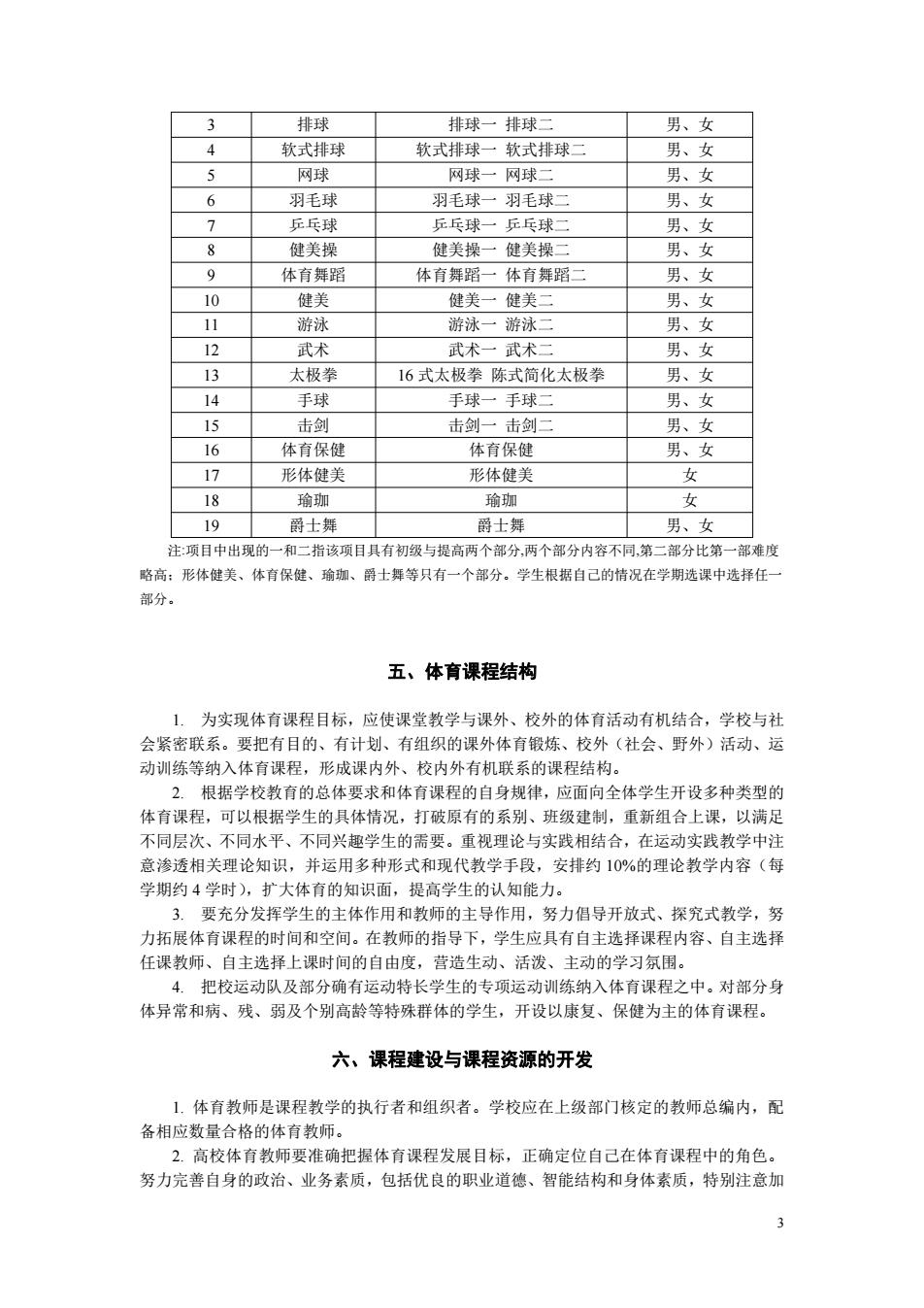

2 能的知识与方法;使在形态机能方面达到较为理想的标准和要求;全面发展与健康有关的各 种技能,提高运动能力:熟练掌握一、两种我国传统的养生保健方法,能选择人体需要的健 康营养食品,形成健康的行为习惯,促进正常的身体发展,提高活动能力;具有健康的体魄。 4. 心理健康目标:主要体现在情绪的调控能力和树立健康向上的自信心等方面。根据 自己的能力设置体育学习目标;自觉通过体育活动改善心理状态、克服心理障碍,产生喜欢 运动的情感,养成积极乐观的生活态度;在运动中体验体育的乐趣和成功的快感。 5. 社会适应目标:通过体育教育及体育活动培养大学生的合作能力、交往能力和适应 能力,形成良好的人际关系以及良好的体育道德和合作精神;正确处理竞争与合作的关系。 (二)发展目标 发展目标是针对部分学有所长和有余力的学生确定的,也可作为大多数学生的努力目 标,分为五个领域目标。 1. 运动参与目标:形成良好的体育锻炼习惯;能独立制订适用于自身需要的健身运动 处方,提高自身科学锻炼的能力;具有较高的体育文化素养和观赏水平。 2. 运动技能目标:积极提高运动技术水平,发展自己的运动才能,在某个运动项目上 达到或相当于国家等级运动员水平;能参加有挑战性的野外活动和运动竞赛。 3. 身体健康目标:能选择良好的运动环境,全面发展体能,掌握合理有效的健身方法、 运动损伤的预防与处理、锻炼效果的自我评价等,用科学的理论知识指导实践,练就强健的 体魄。 4. 心理健康目标:在具有挑战性的运动环境中表现出勇敢顽强、奋勇拼搏的意志品质。 5. 社会适应目标:形成良好的行为习惯,掌握规则及练习过程中个人与个人间或个人 与团体间的协作配合方法。主动关心、积极参加社区体育事务。 四、体育课程设置 1. 根据我校课程设置规定,本科一、二年级开设体育必修课。每学期 1 学分,每周 2 学时,以 15 周计算为 30 学时。4 学期共计 120 学时。修满规定学分、达到基本要求是学生 毕业、获得学位的必要条件之一。 2. 对三年级以上学生(包括研究生)开设体育选修课。每学期 1 学分,每周 2 学时,共 30 学时。以提高运动能力,培养运动兴趣,建立终身体育意识和培养健身习惯为主;以教学比 赛和娱乐健身方法为主要手段。根据我校的场地设施、师资和学生等情况,专项课开设篮球、 足球、排球、软式排球、手球、乒乓球、羽毛球、击剑、健美、武术、健美操、瑜珈、网球、 爵士舞、体育保健等。 3. 校体育代表队的专项训练纳入体育课程之中。 4. 对部分身体异常、特型和病、残、弱及个别高龄等特殊群体的学生,开设以指导康 复、保健为主的体育课程(学生须经学校医院证明,体育教学部同意,方可参加保健体育课)。 每学期 1 学分,每周 2 学时,共 30 学时。教学内容选择以太极拳、基本素质、球类运动、康 复保健知识等为主要内容。 5. 根据我校的场地条件、教师配备及选课方法,共开设下列项目。 见体育课程项目、课程部分及授课对象性别表。 体育课程项目、课程部分及授课对象性别表 序号 项目 课程部分 授课对象 性别 1 篮球 篮球一 篮球二 男、女 2 足球 足球一 足球二 男、女

3 排球 排球一排球一 男、女 软式排球 软式排球一软式排球三 男、女 网球 网球一网球三 男、女 6 羽毛球 羽毛球一羽毛球三 男、女 匠丘成 匠丘成一丘康 里。 健美操 健美操一健美操二 男、女 体育舞蹈 体育舞蹈一体育舞蹈三 男、女 10 程关 健美一健美■ 男、女 11 游泳 游泳·游泳一 男、女 12 武术 武术一武术三 男、女 太极拳 16式太极拳陈式简化太极拳 男、女 14 手球 手球一手球 男、女 击剑 击剑一击剑一 里br 体有保健 体有保健 男、女 17 形体健美 形体健美 18 瑜班 瑜班面 女 10 爵士舞 士舞 男、女 项目中出现的一和二指该项目具有初级与提高两个部分,两个部分内容不同,第二部分比第一部难度 略高:形体健美、体有保健、瑜动、解士舞等只有一个部分。学生根据自己的情况在学期选误中选择任 部分。 五、体育课程结构 1.为实现体有课程目标,应使课堂教学与课外、校外的体育活动有机结合,学校与社 会紧密联系。要把有目的、有计划、有组织的课外体有锻炼、校外(社会、野外)活动、运 动训练等纳入体有课程,形成课内外、校内外有机联系的课程结构。 2根据学抄教有的总体要求和休有课程的自身规律,应面向全体学生开设多种类型的 体育误程, 学生的具体情况,打破原有的系别、 班级建制 重新组合上课,以满足 不同层次、不同水平、不同兴趣学生的需要。重视理论与实践相结合,在运动实践教学中注 意渗透相关理论知识,并运用多种形式和现代教学手段,安排约10%的理论教学内容(每 学期约4学时),扩大体育的知识面,提高学生的认知能力。 3要充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用,努力倡导开放式、探究式教学,努 力拓展体育课程的时间和空间。在教师的指导下,学生应具有自主选择课程内容、自主选择 任课教师、自主选择上课时间的自由度,营造生动 活 、主动的字习氛由 4.把校运动队及部分确有运动特长学生的专项运动训练纳入体有课程之中。对部分身 体异常和病、残、弱及个别高龄等特殊群体的学生,开设以康复、保健为主的体有课程。 六、课程建设与课程资源的开发 1.体有教师是课程教学的执行者和组织者。学校应在上级部门核定的教师总编内,配 备相应数量合格的体育教师。 2.高校体有教师要准确把握体有课程发展目标,正确定位自己在体有课程中的角色。 努力完善自身的政治、业务素质,包括代良的职业道德、智能结构和身体素质,特别注意加 3

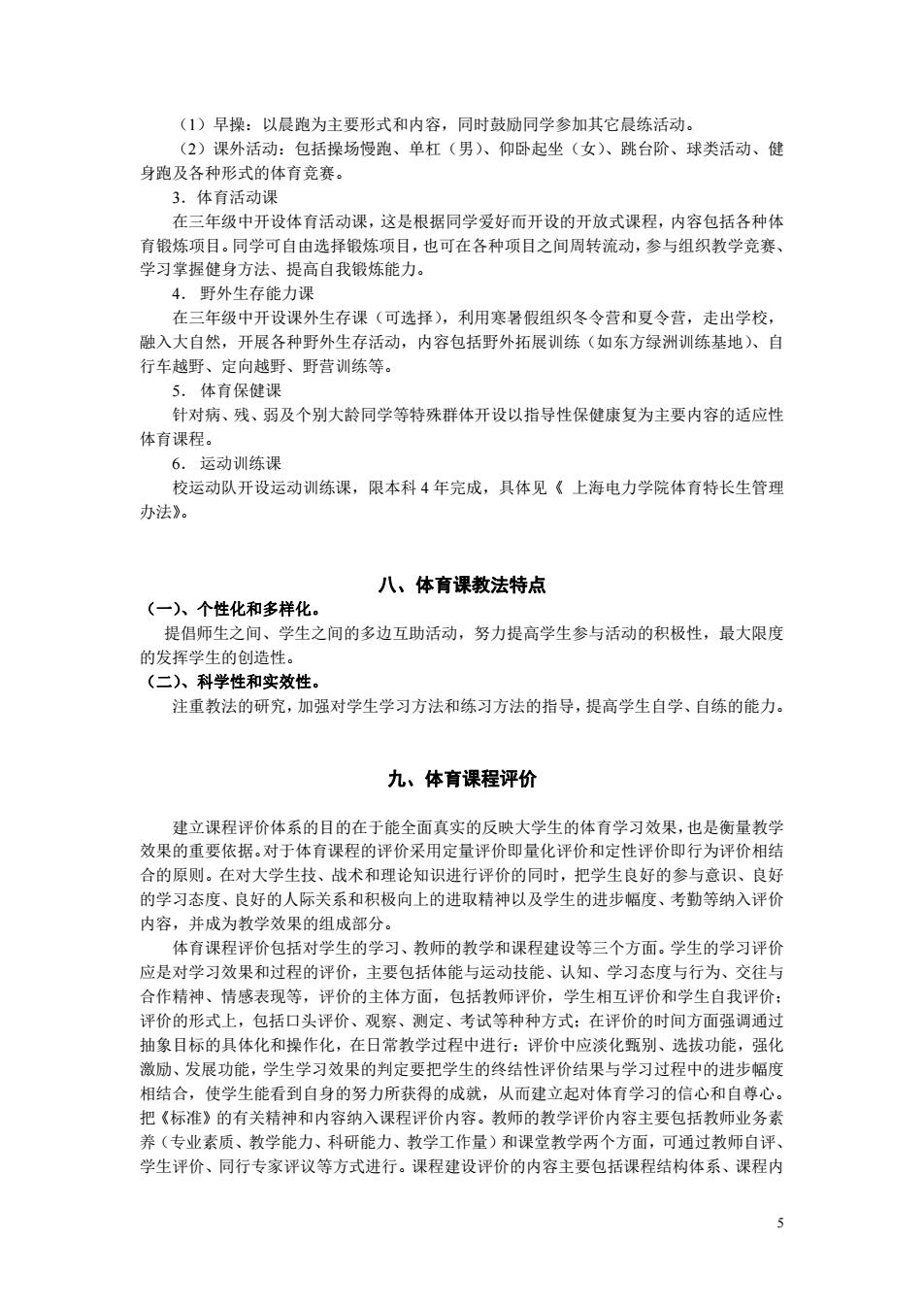

3 3 排球 排球一 排球二 男、女 4 软式排球 软式排球一 软式排球二 男、女 5 网球 网球一 网球二 男、女 6 羽毛球 羽毛球一 羽毛球二 男、女 7 乒乓球 乒乓球一 乒乓球二 男、女 8 健美操 健美操一 健美操二 男、女 9 体育舞蹈 体育舞蹈一 体育舞蹈二 男、女 10 健美 健美一 健美二 男、女 11 游泳 游泳一 游泳二 男、女 12 武术 武术一 武术二 男、女 13 太极拳 16 式太极拳 陈式简化太极拳 男、女 14 手球 手球一 手球二 男、女 15 击剑 击剑一 击剑二 男、女 16 体育保健 体育保健 男、女 17 形体健美 形体健美 女 18 瑜珈 瑜珈 女 19 爵士舞 爵士舞 男、女 注:项目中出现的一和二指该项目具有初级与提高两个部分,两个部分内容不同,第二部分比第一部难度 略高;形体健美、体育保健、瑜珈、爵士舞等只有一个部分。学生根据自己的情况在学期选课中选择任一 部分。 五、体育课程结构 1. 为实现体育课程目标,应使课堂教学与课外、校外的体育活动有机结合,学校与社 会紧密联系。要把有目的、有计划、有组织的课外体育锻炼、校外(社会、野外)活动、运 动训练等纳入体育课程,形成课内外、校内外有机联系的课程结构。 2. 根据学校教育的总体要求和体育课程的自身规律,应面向全体学生开设多种类型的 体育课程,可以根据学生的具体情况,打破原有的系别、班级建制,重新组合上课,以满足 不同层次、不同水平、不同兴趣学生的需要。重视理论与实践相结合,在运动实践教学中注 意渗透相关理论知识,并运用多种形式和现代教学手段,安排约 10%的理论教学内容(每 学期约 4 学时),扩大体育的知识面,提高学生的认知能力。 3. 要充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用,努力倡导开放式、探究式教学,努 力拓展体育课程的时间和空间。在教师的指导下,学生应具有自主选择课程内容、自主选择 任课教师、自主选择上课时间的自由度,营造生动、活泼、主动的学习氛围。 4. 把校运动队及部分确有运动特长学生的专项运动训练纳入体育课程之中。对部分身 体异常和病、残、弱及个别高龄等特殊群体的学生,开设以康复、保健为主的体育课程。 六、课程建设与课程资源的开发 1. 体育教师是课程教学的执行者和组织者。学校应在上级部门核定的教师总编内,配 备相应数量合格的体育教师。 2. 高校体育教师要准确把握体育课程发展目标,正确定位自己在体育课程中的角色。 努力完善自身的政治、业务素质,包括优良的职业道德、智能结构和身体素质,特别注意加

强学校体有科学研究方面的能力。学校应当有目的、有计划安排体有教师接受培训,逐步提 高学历水平,完善知识结构、能力结构,形成一支整体水平较高的体育教师梯队,以适应社 会的发展 3.学校应根据“普通高校学校体有场馆设施、器材配备目录”及有关规定进行规划和 建设,满足体育课程的需要。采取措施延长体育场馆、设施的开放时间,提高体育设施的利 用率。 4学校应根据教有部《全国普通高校课程指导纲要》和本校的实际情况制定教学大纲! 自主选择教学内容,大胆进行教学改革。体育课程教材采用教育部“全国高校体育教学指导 委员会” 审定通过的教材。为保证教学质量,体育课程教学班人数在30人左右为宜 5.因时、因地制宜开发各种课程资源是课程建设的重要途径。具体分为六个方面: (1)人力资源:充分利用校内外有体有特长的教师、班主任、校医、家长、学生骨干等 开发人力资源。 (2)体有设施资源:充分利用校内外场馆设施,合理布局,合理使用有限的人力、财力, 开发体有设施资源 (3)课程内容资源:一方面,对现有课程进行改造利用,降低技术要求或器械标准,融 入娱乐功能,使老课程发挥新作用。另一方面,利用新兴、传统体有项目,发展具有本校特 色的体有丽日」 (4)课外体育资源:利用课外时间、节假日,开展体育节、社区体育等各种体育活动, 开发课外、校外体有资源 (5)自然地理资源:利用自然条件,如空气、阳光、水、江、河、湖、海等自然条件开 展教学和训练,开发自然环境资源。 (6)体有信息资源:主要包括书籍、广播、电视、网络等,不新充实和更新教学内容, 有助于体育基础教有的跨越式发展。 七、体育课程内容 (一)、体育课程敏材的选编原则 1.健身性与文化性相结合。把“健康第一”的指导思想作为选编教学内容的基本出发 点,同时重视课程内容的体育 文化含量 2.从实际出发,注重实效。根据同学特点、地域、气候、场馆设施和器材等情况选编 内容,力求少而精,并注意与中学体有教材的连贳和衔接。 3.科学性和可接受性相结合。教学内容应以人为本,遵循大学生的身心发展规律和兴 趣爱好,适应教学对象,充分发挥大学生的智力优势,为同学所用,便于同学课外自学自练。 4.民族性与世界性相结合。吸取世界优秀体有文化。弘扬我国民族传统体有,体现时 代性、发展性 ,民族性 5,充分反映和体现(大学生体质健康标准)的内容和要求。 (二)、校体育课程内容 1.体有专项课 二年级中开设体育专项课,课程项目包括足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、 网球、武术、健美操、有氧探 (踏板操 健身球操 有氧搏击 、有氧芭蕾等) 体有舞蹈 艺术体操、击剑、瑜珈、舞龙舞狮。体育专项课以课堂教学为主,结合早操和各种课外体有 活动,提高同学的体育知识、技能、素质和能力。 2.早操、课外活动

4 强学校体育科学研究方面的能力。学校应当有目的、有计划安排体育教师接受培训,逐步提 高学历水平,完善知识结构、能力结构,形成一支整体水平较高的体育教师梯队,以适应社 会的发展。 3. 学校应根据“普通高校学校体育场馆设施、器材配备目录”及有关规定进行规划和 建设,满足体育课程的需要。采取措施延长体育场馆、设施的开放时间,提高体育设施的利 用率。 4. 学校应根据教育部《全国普通高校课程指导纲要》和本校的实际情况制定教学大纲, 自主选择教学内容,大胆进行教学改革。体育课程教材采用教育部“全国高校体育教学指导 委员会”审定通过的教材。为保证教学质量,体育课程教学班人数在 30 人左右为宜。 5. 因时、因地制宜开发各种课程资源是课程建设的重要途径。具体分为六个方面: (1)人力资源:充分利用校内外有体育特长的教师、班主任、校医、家长、学生骨干等 开发人力资源。 (2)体育设施资源:充分利用校内外场馆设施,合理布局,合理使用有限的人力、财力, 开发体育设施资源。 (3)课程内容资源:一方面,对现有课程进行改造利用,降低技术要求或器械标准,融 入娱乐功能,使老课程发挥新作用。另一方面,利用新兴、传统体育项目,发展具有本校特 色的体育项目。 (4)课外体育资源:利用课外时间、节假日,开展体育节、社区体育等各种体育活动, 开发课外、校外体育资源。 (5)自然地理资源:利用自然条件,如空气、阳光、水、江、河、湖、海等自然条件开 展教学和训练,开发自然环境资源。 (6)体育信息资源:主要包括书籍、广播、电视、网络等,不断充实和更新教学内容, 有助于体育基础教育的跨越式发展。七、体育课程内容 (一)、体育课程教材的选编原则 1. 健身性与文化性相结合。把“健康第一”的指导思想作为选编教学内容的基本出发 点,同时重视课程内容的体育文化含量。 2. 从实际出发,注重实效。根据同学特点、地域、气候、场馆设施和器材等情况选编 内容,力求少而精,并注意与中学体育教材的连贯和衔接。 3. 科学性和可接受性相结合。教学内容应以人为本,遵循大学生的身心发展规律和兴 趣爱好,适应教学对象,充分发挥大学生的智力优势,为同学所用,便于同学课外自学自练。 4. 民族性与世界性相结合。吸取世界优秀体育文化。弘扬我国民族传统体育,体现时 代性、发展性、民族性。 5. 充分反映和体现(大学生体质健康标准)的内容和要求。 (二)、校体育课程内容 1.体育专项课 在一、二年级中开设体育专项课,课程项目包括足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、 网球、武术、健美操、有氧操(踏板操、健身球操、有氧搏击、有氧芭蕾等)、体育舞蹈、 艺术体操、击剑、瑜珈、舞龙舞狮。体育专项课以课堂教学为主,结合早操和各种课外体育 活动,提高同学的体育知识、技能、素质和能力。 2.早操、课外活动

(1)早操:以晨跑为主要形式和内容,同时鼓励同学参加其它晨练活动。 (2)课外活动:包括操场慢跑、单杠(男)、仰卧起坐(女)、跳台阶、球类活动、健 身跑及各种形式的体有竞赛 3.体有活动课 在三年级中开设体育活动课,这是根据同学爱好而开设的开放式课程,内容包括各种体 有锻炼项目。同学可自由选择锻炼项目,也可在各种项目之间周转流动,参与组织教学竞赛、 学习掌握健身方法、提高自我锻炼能力。 4。野外生存能力课 在三年级中开设课外生存课(可选择),利用寒暑假组织冬令营和夏令营,走出学校 融入大自然,开展各种野外生存活动,内容包括野外拓展训练(如东方绿洲训练基地)、自 行车越野、定向越野、野营训练等。 5。体育保健课 针对病、残、弱及个别大龄同学等特殊群体开设以指导性保健康复为主要内容的适应性 体有课程 6.运动训练诉 校运动队开设运动训练课,限本科4年完成,具体见《上海电力学院体有特长生管理 力法》。 八、体育课教法特点 (一)、个性化和多样化: 提倡师生之间、学生之间的多边互助活动,努力提高学生参与活动的积极性,最大限度 的发挥学生的创造性。 (一)、科学烨和实效件 注重教法的研究,加强对学生学习方法和练习方法的指导,提高学生自学、自练的能力。 九、体育课程评价 果程的评价采用定量评价即量化评价和定性评价即行为评价相 合的原则。在对大学生技、战术和理论知识进行评价的同时,把学生良好的参与意识、良妈 的学习态度、良好的人际关系和积极向上的进取精神以及学生的进步幅度、考勤等纳入评价 内容,并成为教学效果的组成部分。 体有课程评价包括对学生的学习、数师的数学和课得建设等二个方面。学生的学习评价 应是对学习效果和过程的评价,主要包括体能与运动技能、认知、学习态度与行为 、交往与 合作精神、情感表现等,评价的主体方面,包括教师评价,学生相互评价和学生自我评价: 评价的形式上,包括口头评价、观察、测定、考试等种种方式:在评价的时间方面强调通过 抽象目标的具体化和操作化,在日常教学过程中进行:评价中应淡化甄别、选拔功能,强化 微励、发展功能,学生学习效果的判定要把学生的终结性评价结果与学习过程中的讲步幅度 养(专业素质、教学能力、科研能力、教学工作量)和课堂教学两个方面,可通过教师自评、 学生评价、同行专家评议等方式进行。课程建设评价的内容主要包括课程结构体系、课程内 5

5 (1)早操:以晨跑为主要形式和内容,同时鼓励同学参加其它晨练活动。 (2)课外活动:包括操场慢跑、单杠(男)、仰卧起坐(女)、跳台阶、球类活动、健 身跑及各种形式的体育竞赛。 3.体育活动课 在三年级中开设体育活动课,这是根据同学爱好而开设的开放式课程,内容包括各种体 育锻炼项目。同学可自由选择锻炼项目,也可在各种项目之间周转流动,参与组织教学竞赛、 学习掌握健身方法、提高自我锻炼能力。 4. 野外生存能力课 在三年级中开设课外生存课(可选择),利用寒暑假组织冬令营和夏令营,走出学校, 融入大自然,开展各种野外生存活动,内容包括野外拓展训练(如东方绿洲训练基地)、自 行车越野、定向越野、野营训练等。 5. 体育保健课 针对病、残、弱及个别大龄同学等特殊群体开设以指导性保健康复为主要内容的适应性 体育课程。 6. 运动训练课 校运动队开设运动训练课,限本科 4 年完成,具体见《 上海电力学院体育特长生管理 办法》。 八、体育课教法特点 (一)、个性化和多样化。 提倡师生之间、学生之间的多边互助活动,努力提高学生参与活动的积极性,最大限度 的发挥学生的创造性。 (二)、科学性和实效性。 注重教法的研究,加强对学生学习方法和练习方法的指导,提高学生自学、自练的能力。 九、体育课程评价 建立课程评价体系的目的在于能全面真实的反映大学生的体育学习效果,也是衡量教学 效果的重要依据。对于体育课程的评价采用定量评价即量化评价和定性评价即行为评价相结 合的原则。在对大学生技、战术和理论知识进行评价的同时,把学生良好的参与意识、良好 的学习态度、良好的人际关系和积极向上的进取精神以及学生的进步幅度、考勤等纳入评价 内容,并成为教学效果的组成部分。 体育课程评价包括对学生的学习、教师的教学和课程建设等三个方面。学生的学习评价 应是对学习效果和过程的评价,主要包括体能与运动技能、认知、学习态度与行为、交往与 合作精神、情感表现等,评价的主体方面,包括教师评价,学生相互评价和学生自我评价; 评价的形式上,包括口头评价、观察、测定、考试等种种方式;在评价的时间方面强调通过 抽象目标的具体化和操作化,在日常教学过程中进行;评价中应淡化甄别、选拔功能,强化 激励、发展功能,学生学习效果的判定要把学生的终结性评价结果与学习过程中的进步幅度 相结合,使学生能看到自身的努力所获得的成就,从而建立起对体育学习的信心和自尊心。 把《标准》的有关精神和内容纳入课程评价内容。教师的教学评价内容主要包括教师业务素 养(专业素质、教学能力、科研能力、教学工作量)和课堂教学两个方面,可通过教师自评、 学生评价、同行专家评议等方式进行。课程建设评价的内容主要包括课程结构体系、课程内