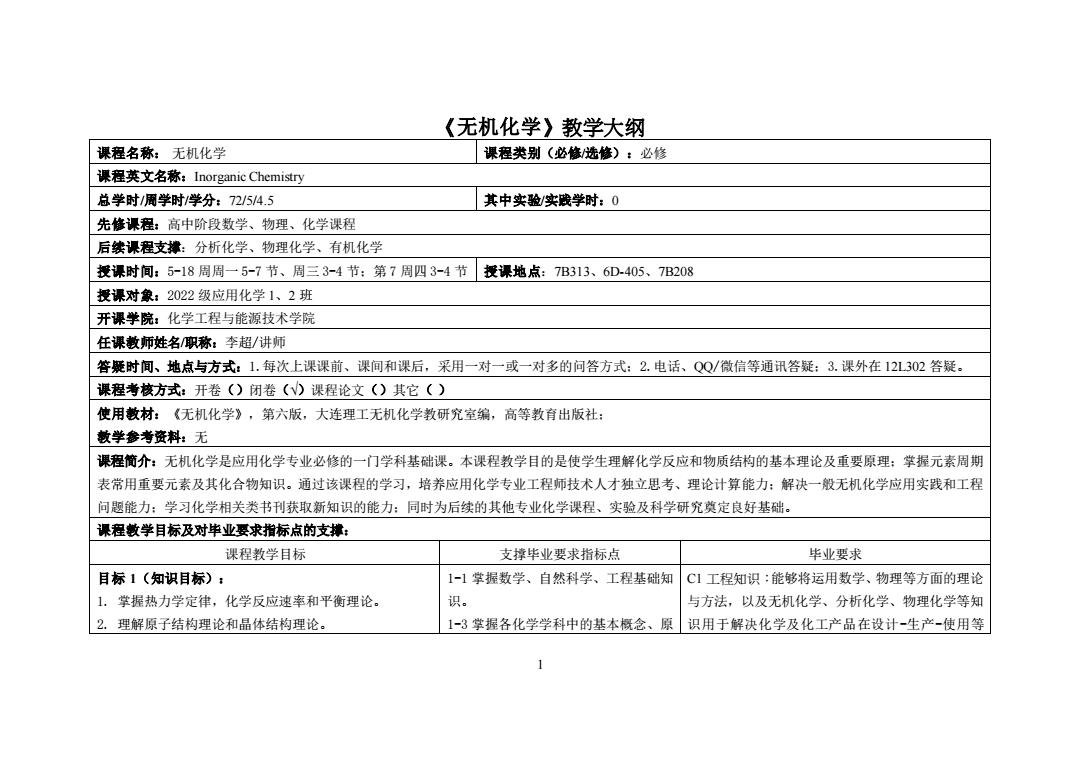

《无机化学》教学大纲 课程名称:无机化学 课程类别(必修/选修):必修 课程英文名称:Inorganic Chemistry 总学时/周学时/学分:72/5/4.5 其中实验/实战学时:0 先修课程:高中阶段数学、物理、化学课程 后续课程支撑:分析化学、物理化学、有机化学 授课时间:5-18周周一5-7节、周三3-4节:第7周四3-4节授课地点:7B313、6D-405、7B208 授课对象:2022级应用化学1、2班 开课学院:化学工程与能源技术学院 任课教师姓名职称:李超/讲师 答疑时间、地点与方式:1.每次上课课前、课间和课后,采用一对一或一对多的问答方式:2.电话、QQ/微信等通讯答疑:3.课外在12L302答疑。 课程考核方式:开卷()闭卷()课程论文()其它() 使用教材:《无机化学》,第六版,大连理工无机化学教研究室编,高等教育出版社: 教学参考资料:无 课程简介:无机化学是应用化学专业必修的一门学科基础课。本课程教学目的是使学生理解化学反应和物质结构的基本理论及重要原理:掌握元素周期 表常用重要元素及其化合物知识。通过该课程的学习,培养应用化学专业工程师技术人才独立思考、理论计算能力:解决一般无机化学应用实践和工程 问题能力:学习化学相关类书刊获取新知识的能力:同时为后续的其他专业化学课程、实验及科学研究奠定良好基础。 课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑: 课程教学目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 目标1(知识目标): 1-1掌握数学、自然科学、工程基础知 C1工程知识:能够将运用数学、物理等方面的理论 1.掌握热力学定律,化学反应速率和平衡理论。 识。 与方法,以及无机化学、分析化学、物理化学等知 2. 理解原子结构理论和晶体结构理论。 1-3掌握各化学学科中的基本概念、原 识用于解决化学及化工产品在设计-生产-使用等

1 《无机化学》教学大纲 课程名称: 无机化学 课程类别(必修/选修):必修 课程英文名称:Inorganic Chemistry 总学时/周学时/学分:72/5/4.5 其中实验/实践学时:0 先修课程:高中阶段数学、物理、化学课程 后续课程支撑:分析化学、物理化学、有机化学 授课时间:5-18 周周一 5-7 节、周三 3-4 节;第 7 周四 3-4 节 授课地点:7B313、6D-405、7B208 授课对象:2022 级应用化学 1、2 班 开课学院:化学工程与能源技术学院 任课教师姓名/职称:李超/讲师 答疑时间、地点与方式:1.每次上课课前、课间和课后,采用一对一或一对多的问答方式;2.电话、QQ/微信等通讯答疑;3.课外在 12L302 答疑。 课程考核方式:开卷()闭卷(√)课程论文()其它( ) 使用教材:《无机化学》,第六版,大连理工无机化学教研究室编,高等教育出版社; 教学参考资料:无 课程简介:无机化学是应用化学专业必修的一门学科基础课。本课程教学目的是使学生理解化学反应和物质结构的基本理论及重要原理;掌握元素周期 表常用重要元素及其化合物知识。通过该课程的学习,培养应用化学专业工程师技术人才独立思考、理论计算能力;解决一般无机化学应用实践和工程 问题能力;学习化学相关类书刊获取新知识的能力;同时为后续的其他专业化学课程、实验及科学研究奠定良好基础。 课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑: 课程教学目标 支撑毕业要求指标点 毕业要求 目标 1(知识目标): 1. 掌握热力学定律,化学反应速率和平衡理论。 2. 理解原子结构理论和晶体结构理论。 1-1 掌握数学、自然科学、工程基础知 识。 1-3 掌握各化学学科中的基本概念、原 C1 工程知识:能够将运用数学、物理等方面的理论 与方法,以及无机化学、分析化学、物理化学等知 识用于解决化学及化工产品在设计-生产-使用等

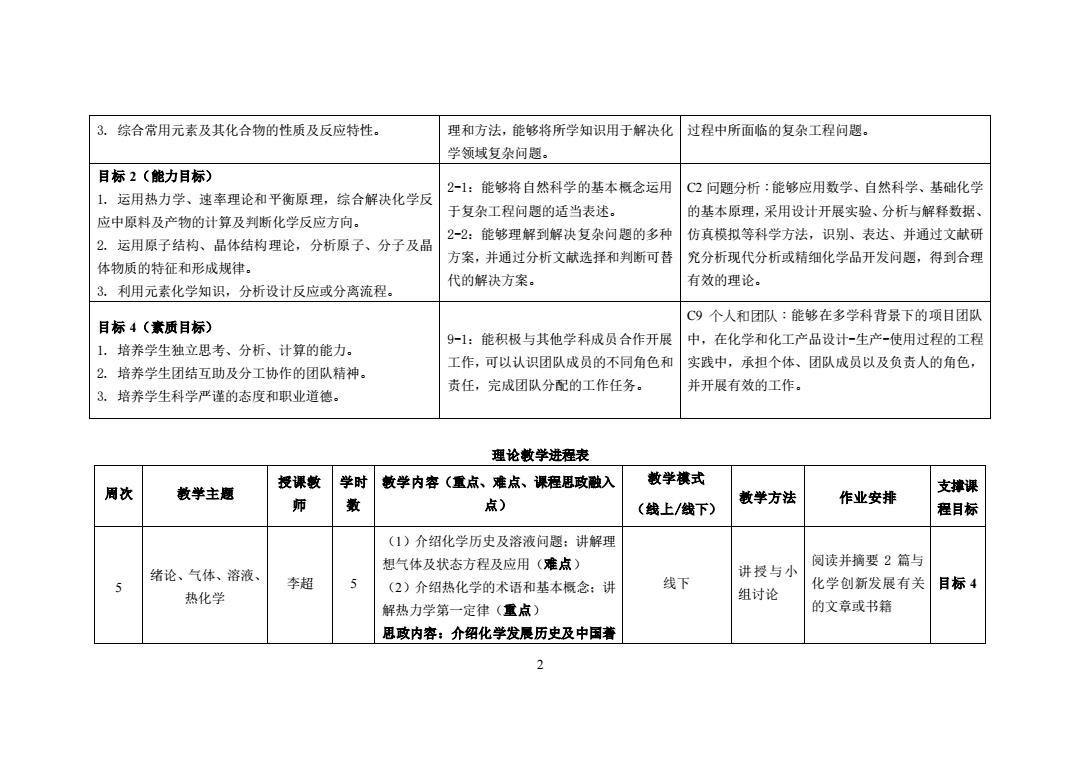

3.综合常用元素及其化合物的性质及反应特性。 理和方法,能够将所学知识用于解决化 过程中所面临的复杂工程问题。 学领域复杂问题。 目标2(能力目标) 2-1:能够将自然科学的基本概念运用 C2问题分析:能够应用数学、自然科学、基础化学 1.运用热力学、速率理论和平衡原理,综合解决化学反 于复杂工程问题的适当表述。 的基本原理,采用设计开展实验、分析与解释数据、 应中原料及产物的计算及判断化学反应方向。 2-2:能够理解到解决复杂问题的多种 仿真模拟等科学方法,识别、表达、并通过文献研 2.运用原子结构、晶体结构理论,分析原子、分子及晶 方案,并通过分析文献选择和判断可替 究分析现代分析或精细化学品开发问题,得到合理 体物质的特征和形成规律。 代的解决方案。 有效的理论。 3.利用元素化学知识,分析设计反应或分离流程。 C9个人和团队:能够在多学科背景下的项目团队 目标4(素质目标) 9-1:能积极与其他学科成员合作开展 中,在化学和化工产品设计-生产-使用过程的工程 1.培养学生独立思考、分析、计算的能力。 工作,可以认识团队成员的不同角色和 实践中,承担个体、团队成员以及负责人的角色, 2.培养学生团结互助及分工协作的团队精神。 责任,完成团队分配的工作任务。 并开展有效的工作。 3.培养学生科学严谨的态度和职业道德。 理论散学进程表 授课敏 学时 敏学内容(重点、难点、课程思政融入 教学模式 周次 教学主题 支撑课 师 数 点) 教学方法 作业安排 (线上/线下) 程目标 (1)介绍化学历史及溶液问题:讲解理 想气体及状态方程及应用(难点) 阅读并摘要2篇与 绪论、气体、溶液、 讲授与小 5 李超 5 (2)介绍热化学的术语和基本概念:讲 线下 热化学 组讨论 化学创新发展有关 目标4 解热力学第一定律(重点) 的文章或书籍 思政内容:介绍化学发展历史及中国著 2

2 3. 综合常用元素及其化合物的性质及反应特性。 理和方法,能够将所学知识用于解决化 学领域复杂问题。 过程中所面临的复杂工程问题。 目标 2(能力目标) 1. 运用热力学、速率理论和平衡原理,综合解决化学反 应中原料及产物的计算及判断化学反应方向。 2. 运用原子结构、晶体结构理论,分析原子、分子及晶 体物质的特征和形成规律。 3. 利用元素化学知识,分析设计反应或分离流程。 2-1:能够将自然科学的基本概念运用 于复杂工程问题的适当表述。 2-2:能够理解到解决复杂问题的多种 方案,并通过分析文献选择和判断可替 代的解决方案。 C2 问题分析:能够应用数学、自然科学、基础化学 的基本原理,采用设计开展实验、分析与解释数据、 仿真模拟等科学方法,识别、表达、并通过文献研 究分析现代分析或精细化学品开发问题,得到合理 有效的理论。 目标 4(素质目标) 1. 培养学生独立思考、分析、计算的能力。 2. 培养学生团结互助及分工协作的团队精神。 3. 培养学生科学严谨的态度和职业道德。 9-1:能积极与其他学科成员合作开展 工作,可以认识团队成员的不同角色和 责任,完成团队分配的工作任务。 C9 个人和团队:能够在多学科背景下的项目团队 中,在化学和化工产品设计-生产-使用过程的工程 实践中,承担个体、团队成员以及负责人的角色, 并开展有效的工作。 理论教学进程表 周次 教学主题 授课教 师 学时 数 教学内容(重点、难点、课程思政融入 点) 教学模式 (线上/线下) 教学方法 作业安排 支撑课 程目标 5 绪论、气体、溶液、 热化学 李超 5 (1)介绍化学历史及溶液问题;讲解理 想气体及状态方程及应用(难点) (2)介绍热化学的术语和基本概念;讲 解热力学第一定律(重点) 思政内容:介绍化学发展历史及中国著 线下 讲授与小 组讨论 阅读并摘要 2 篇与 化学创新发展有关 的文章或书籍 目标 4

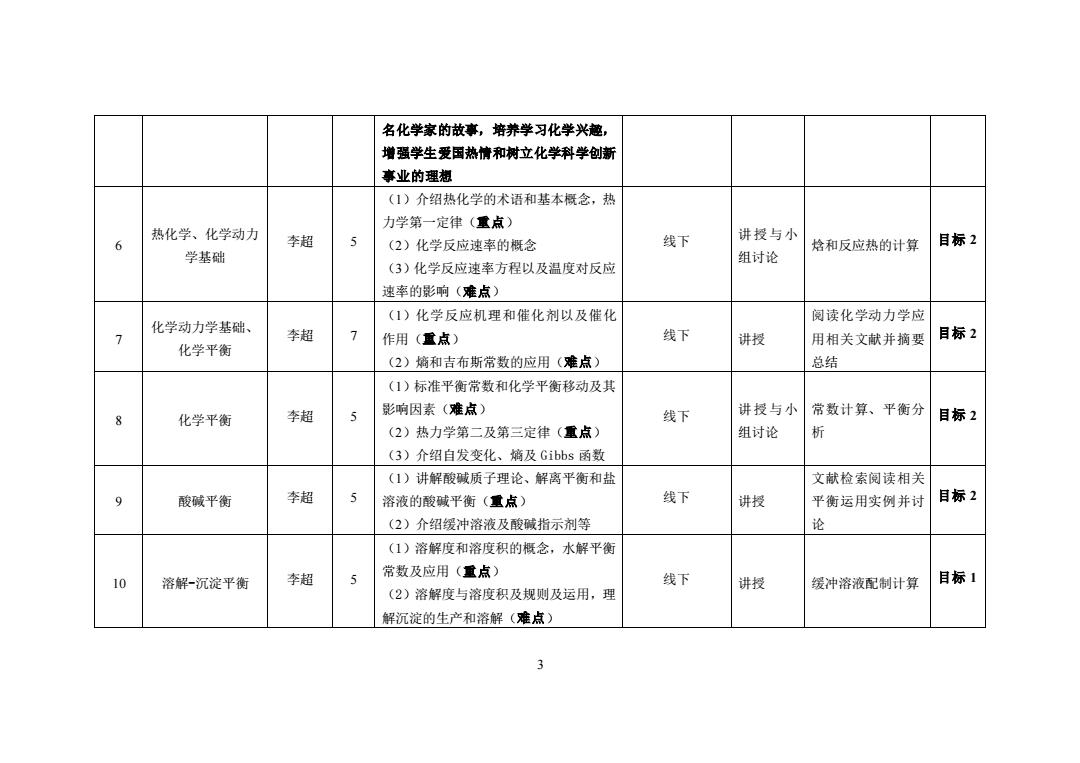

名化学家的故事,培养学习化学兴整, 增强学生爱国热情和树立化学科学创新 事业的理想 (1)介绍热化学的术语和基本概念,热 力学第一定律(重点) 热化学、化学动力 讲授与小 6 李超 5 (2)化学反应速率的概念 线下 焓和反应热的计算 目标2 学基础 组讨论 (3)化学反应速率方程以及温度对反应 速率的影响(难点) (1)化学反应机理和催化剂以及催化 阅读化学动力学应 化学动力学基础、 李超 1 作用(重点) 线下 讲授 用相关文献并摘要 目标2 化学平衡 (2)熵和吉布斯常数的应用(难点) 总结 (1)标准平衡常数和化学平衡移动及其 影响因素(难点) 讲授与小 常数计算、平衡分 化学平衡 李超 5 线下 目标2 (2)热力学第二及第三定律(重点) 组讨论 析 (3)介绍自发变化、熵及Gibbs函数 (1)讲解酸碱质子理论、解离平衡和盐 文献检索阅读相关 9 酸碱平衡 李超 5 溶液的酸碱平衡(重点) 线下 讲授 平衡运用实例并讨 目标2 (2)介绍缓冲溶液及酸碱指示剂等 论 (1)溶解度和溶度积的概念,水解平衡 10 溶解-沉淀平衡 李超 5 常数及应用(重点) 线下 讲授 缓冲溶液配制计算 目标1 (2)溶解度与溶度积及规则及运用,理 解沉淀的生产和溶解(难点) 3

3 名化学家的故事,培养学习化学兴趣, 增强学生爱国热情和树立化学科学创新 事业的理想 6 热化学、化学动力 学基础 李超 5 (1)介绍热化学的术语和基本概念,热 力学第一定律(重点) (2)化学反应速率的概念 (3)化学反应速率方程以及温度对反应 速率的影响(难点) 线下 讲授与小 组讨论 焓和反应热的计算 目标 2 7 化学动力学基础、 化学平衡 李超 7 (1)化学反应机理和催化剂以及催化 作用(重点) (2)熵和吉布斯常数的应用(难点) 线下 讲授 阅读化学动力学应 用相关文献并摘要 总结 目标 2 8 化学平衡 李超 5 (1)标准平衡常数和化学平衡移动及其 影响因素(难点) (2)热力学第二及第三定律(重点) (3)介绍自发变化、熵及 Gibbs 函数 线下 讲授与小 组讨论 常数计算、平衡分 析 目标 2 9 酸碱平衡 李超 5 (1)讲解酸碱质子理论、解离平衡和盐 溶液的酸碱平衡(重点) (2)介绍缓冲溶液及酸碱指示剂等 线下 讲授 文献检索阅读相关 平衡运用实例并讨 论 目标 2 10 溶解-沉淀平衡 李超 5 (1)溶解度和溶度积的概念,水解平衡 常数及应用(重点) (2)溶解度与溶度积及规则及运用,理 解沉淀的生产和溶解(难点) 线下 讲授 缓冲溶液配制计算 目标 1

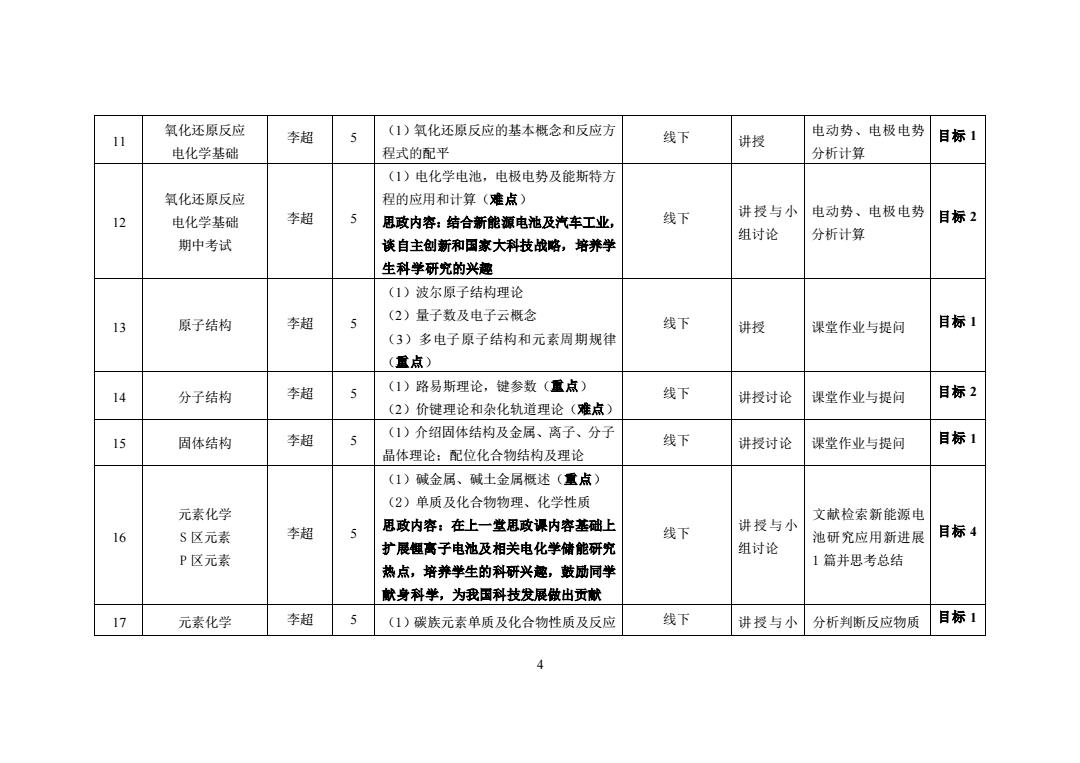

氧化还原反应 李超 5 (1)氧化还原反应的基本概念和反应方 11 线下 讲授 电动势、电极电势 目标1 电化学基础 程式的配平 分析计算 (1)电化学电池,电极电势及能斯特方 氧化还原反应 程的应用和计算(难点) 讲授与小 电动势、电极电势 12 电化学基础 李超 5 思政内容:结合新能源电池及汽车工业 线下 目标2 组讨论 分析计算 期中考试 谈自主创新和国家大科技战略,培养学 生科学研究的兴避 (1)波尔原子结构理论 (2)量子数及电子云概念 13 原子结构 李超 5 线下 讲授 课堂作业与提问 目标1 (3)多电子原子结构和元素周期规律 (重点) (1)路易斯理论,键参数(重点) 14 分子结构 李超 5 线下 讲授讨论 课堂作业与提问 目标2 (2)价键理论和杂化轨道理论(难点) (1)介绍固体结构及金属、离子、分子 15 固体结构 李超 5 线下 讲授讨论 课堂作业与提问 目标1 晶体理论:配位化合物结构及理论 (1)碱金属、碱土金属概述(重点) (2)单质及化合物物理、化学性质 元素化学 文献检索新能源电 16 S区元素 李超 5 思政内容:在上一堂思政课内容基础上 线下 讲授与小 池研究应用新进展 目标4 扩展锂高子电池及相关电化学储能研究 组讨论 P区元素 1篇并思考总结 热点,培养学生的科研兴趣,鼓励同学 献身科学,为我国科技发展做出贡献 17 元素化学 李超 5 (1)碳族元素单质及化合物性质及反应 线下 讲授与小 分析判断反应物质 目标1

4 1 1 氧化还原反应 电化学基础 李超 5 ( 1 )氧化还原反应的基本概念和反应方 程式的配平 线下 讲授 电动势、电极电势 分析计算 目标 1 1 2 氧化还原反应 电化学基础 期中考试 李超 5 ( 1 )电化学电池,电极电势及能斯特方 程的应用和计算 (难点 ) 思政内容:结合新能源电池及汽车工业, 谈自主创新和国家大科技战略,培养学 生科学研究的兴趣 线下 讲授与小 组讨论 电动势、电极电势 分析计算 目标 2 1 3 原子结构 李超 5 ( 1 )波尔原子结构理论 ( 2 )量子数及电子云概念 ( 3 )多电子原子结构和元素周期规律 (重点 ) 线下 讲授 课堂作业与提问 目标 1 1 4 分子结构 李超 5 ( 1 )路易斯理论,键参数 (重点 ) ( 2 )价键理论和杂化轨道理论 (难点 ) 线下 讲授讨论 课堂作业与提问 目标 2 15 固体结构 李超 5 ( 1 )介绍固体结构及金属、离子、分子 晶体理论;配位化合物结构及理论 线下 讲授讨论 课堂作业与提问 目标 1 16 元素化学 S 区元素 P 区元素 李超 5 ( 1 )碱金属、碱土金属概述 (重点 ) ( 2 )单质及化合物物理、化学性质 思政内容:在上一堂思政课内容基础上 扩展锂离子电池及相关电化学储能研究 热点,培养学生的科研兴趣,鼓励同学 献身科学,为我国科技发展做出贡献 线下 讲授与小 组讨论 文献检索新能源电 池研究应用新进展 1 篇并思考总结 目标 4 17 元素化学 李超 5 ( 1 )碳族元素单质及化合物性质及反应 线下 讲授与小 分析判断反应物质 目标 1

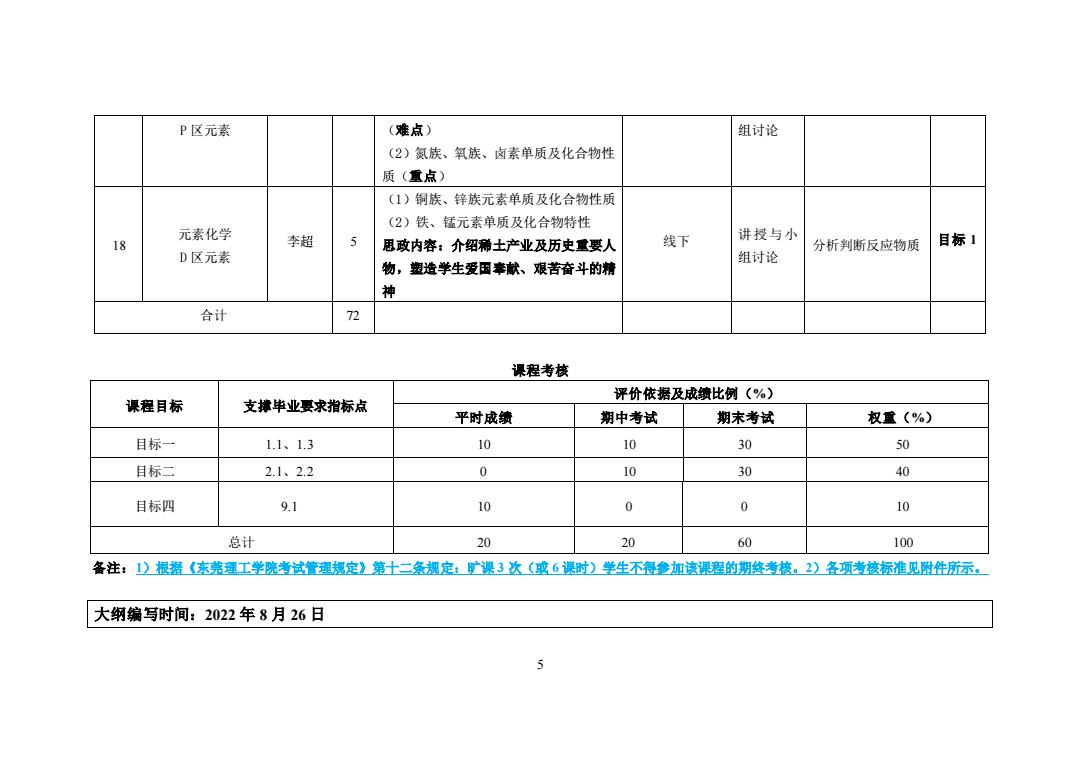

P区元素 (难点) 组讨论 (2)氮族、氧族、卤素单质及化合物性 质(重点) (1)铜族、锌族元素单质及化合物性质 (2)铁、锰元素单质及化合物特性 元素化学 讲授与小 18 李超 5 思政内容:介绍稀土产业及历史量要人 线下 分析判断反应物质 目标1 D区元素 组讨论 物,塑造学生爱田奉献、艰苦奋斗的精 神 合计 72 课程考核 评价依据及成绩比例(%) 课程目标 支撑毕业要求指标点 平时成绩 期中考试 期末考试 权重(%) 目标一 1.1、1.3 10 10 30 50 目标二 2.1、2.2 0 10 30 40 目标四 9.1 10 0 0 10 总计 20 20 60 100 备注:)根据《东莞理工学院考试管理规定》第土二条规定:旷课3次(或6课时)学生不每参加这课程的期终考核。2)各项考核标准见附件所示。 大纲编写时间:2022年8月26日

5 P 区元素 (难点) (2)氮族、氧族、卤素单质及化合物性 质(重点) 组讨论 18 元素化学 D 区元素 李超 5 (1)铜族、锌族元素单质及化合物性质 (2)铁、锰元素单质及化合物特性 思政内容:介绍稀土产业及历史重要人 物,塑造学生爱国奉献、艰苦奋斗的精 神 线下 讲授与小 组讨论 分析判断反应物质 目标 1 合计 72 课程考核 课程目标 支撑毕业要求指标点 评价依据及成绩比例(%) 平时成绩 期中考试 期末考试 权重(%) 目标一 1.1、1.3 10 10 30 50 目标二 2.1、2.2 0 10 30 40 目标四 9.1 10 0 0 10 总计 20 20 60 100 备注:1)根据《东莞理工学院考试管理规定》第十二条规定:旷课 3 次(或 6 课时)学生不得参加该课程的期终考核。2)各项考核标准见附件所示。 大纲编写时间:2022 年 8 月 26 日