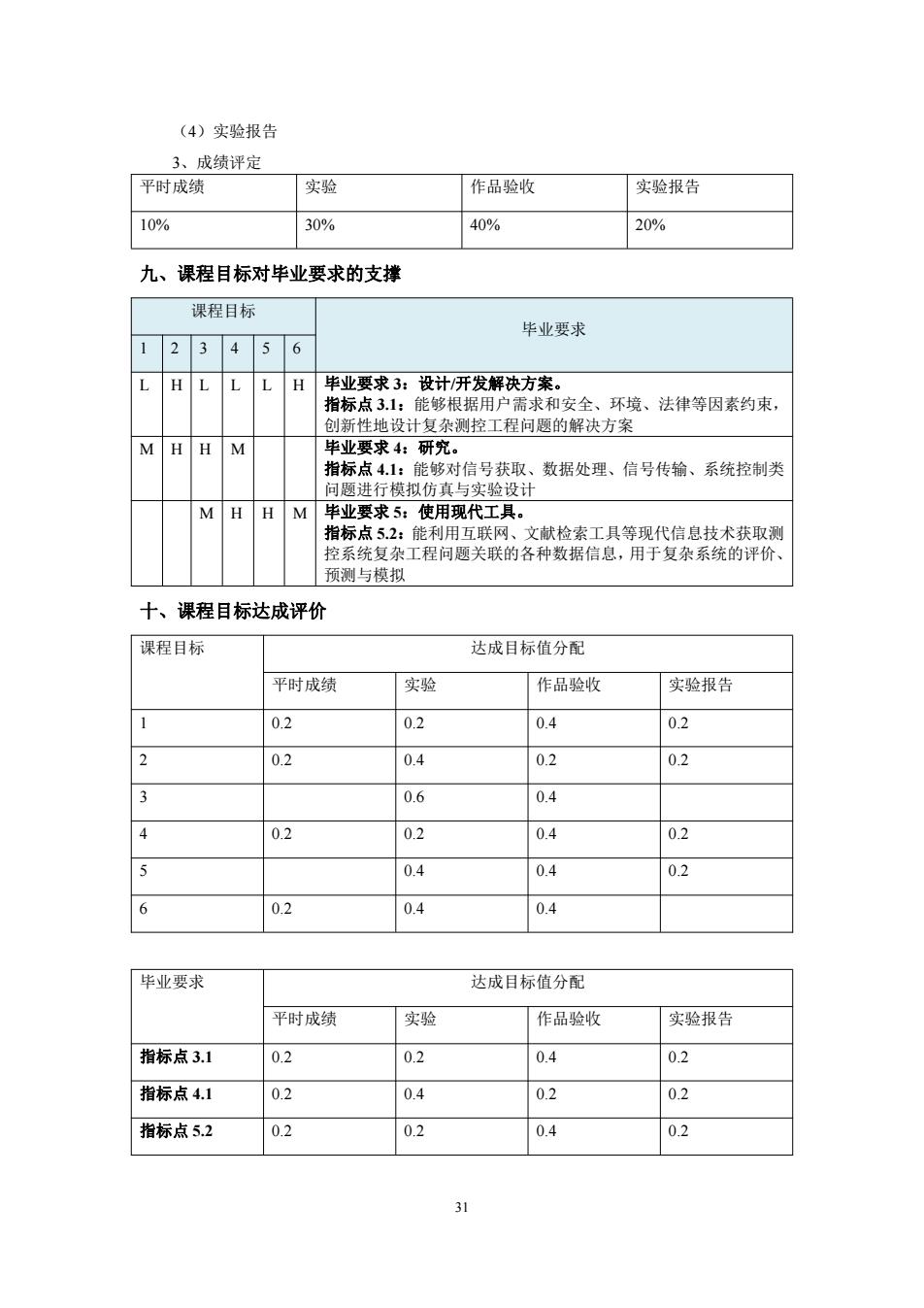

(4)实验报告 3、成绩评定 平时成绩 实验 作品验收 实验报告 10% 30% 40% 20% 九、课程目标对毕业要求的支撑 课程目标 毕业要求 123456 LHLLLH毕业婴求3:设计开发解决方案。 指标点31:能够 用户需求和安全、环境、法律等因素约束 创新性地设计复杂测控工程问题的解决方案 串业要求4:研究。 指标点4.1:能够对信号获取、数据处理、信号传输、系统控制类 问题进行模拟仿真与实验设计 MHHM毕业要求5:使用现代工具。 指标点5.2:能利用互联网、文献检索工具等现代信息技术获取测 控系统复杂工程问题关联的各种数据信息,用于复杂系统的评价、 预测与模拟 十、课程目标达成评价 课程目标 达成目标值分配 平时成绩 实验 作品验收 实验报告 02 0.2 0.4 0.2 02 0.4 0.2 02 3 0.6 0.4 0 0.2 0.4 0.2 5 0.4 0.4 0.2 6 02 0.4 0.4 毕业要求 达成目标值分配 平时成绩 实验 作品验收 实验报告 指标点3.1 02 0.2 0.4 0.2 指标点4.1 02 0.4 0.2 0.2 指标点5.2 0.2 0.2 0.4 31

31 (4)实验报告 3、成绩评定 平时成绩 实验 作品验收 实验报告 10% 30% 40% 20% 九、课程目标对毕业要求的支撑 课程目标 毕业要求 1 2 3 4 5 6 L H L L L H 毕业要求 3:设计/开发解决方案。 指标点 3.1:能够根据用户需求和安全、环境、法律等因素约束, 创新性地设计复杂测控工程问题的解决方案 M H H M 毕业要求 4:研究。 指标点 4.1:能够对信号获取、数据处理、信号传输、系统控制类 问题进行模拟仿真与实验设计 M H H M 毕业要求 5:使用现代工具。 指标点 5.2:能利用互联网、文献检索工具等现代信息技术获取测 控系统复杂工程问题关联的各种数据信息,用于复杂系统的评价、 预测与模拟 十、课程目标达成评价 课程目标 达成目标值分配 平时成绩 实验 作品验收 实验报告 1 0.2 0.2 0.4 0.2 2 0.2 0.4 0.2 0.2 3 0.6 0.4 4 0.2 0.2 0.4 0.2 5 0.4 0.4 0.2 6 0.2 0.4 0.4 毕业要求 达成目标值分配 平时成绩 实验 作品验收 实验报告 指标点 3.1 0.2 0.2 0.4 0.2 指标点 4.1 0.2 0.4 0.2 0.2 指标点 5.2 0.2 0.2 0.4 0.2

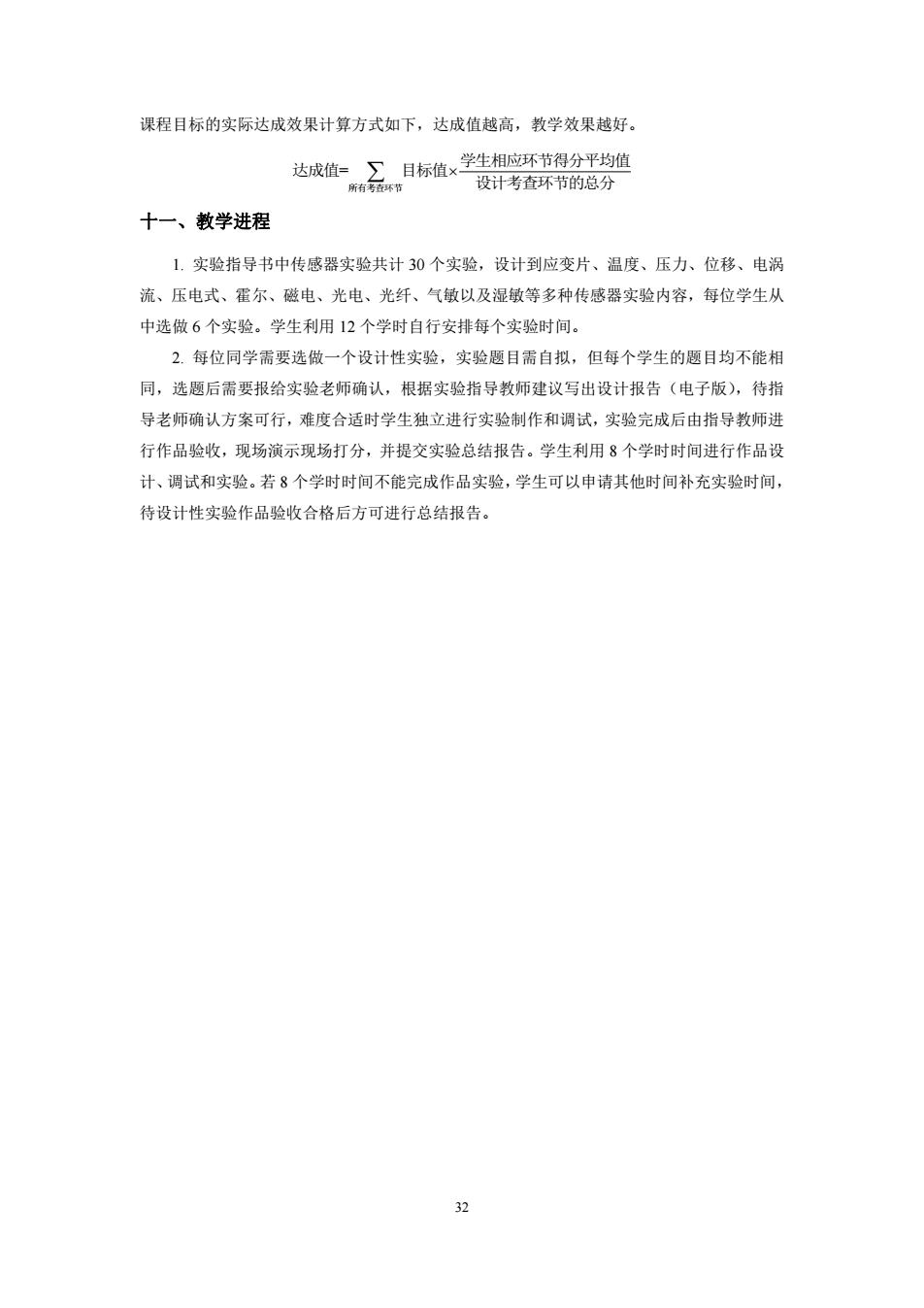

课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。 达成值-∑目标值x学生相应环节得分平均值 所有务环节 设计考查环节的总分 十一、教学进程 1.实验指导书中传感器实验共计30个实验,设计到应变片、温度、压力、位移、电涡 流、压电式、霍尔、磁电、光电、光纤、气敏以及湿敏等多种传感器实验内容,每位学生从 中选做6个实验。学生利用12个学时自行安排每个实验时间。 2.每位同学需要选做一个设计性实验,实验题目需自拟,但每个学生的题目均不能相 同,选题后需要报给实验老师确认,根据实验指导教师建议写出设计报告(电子版),待指 导老师确认方案可行,难度合适时学生独立进行实验制作和调试,实验完成后由指导教师进 行作品验收,现场演示现场打分,并提交实验总结报告。学生利用8个学时时间进行作品设 计、调试和实验。若8个学时时间不能完成作品实验,学生可以申请其他时间补充实验时间, 待设计性实验作品验收合格后方可进行总结报告

32 课程目标的实际达成效果计算方式如下,达成值越高,教学效果越好。 = 所有考查环节 学生相应环节得分平均值 达成值 目标值 设计考查环节的总分 十一、教学进程 1. 实验指导书中传感器实验共计 30 个实验,设计到应变片、温度、压力、位移、电涡 流、压电式、霍尔、磁电、光电、光纤、气敏以及湿敏等多种传感器实验内容,每位学生从 中选做 6 个实验。学生利用 12 个学时自行安排每个实验时间。 2. 每位同学需要选做一个设计性实验,实验题目需自拟,但每个学生的题目均不能相 同,选题后需要报给实验老师确认,根据实验指导教师建议写出设计报告(电子版),待指 导老师确认方案可行,难度合适时学生独立进行实验制作和调试,实验完成后由指导教师进 行作品验收,现场演示现场打分,并提交实验总结报告。学生利用 8 个学时时间进行作品设 计、调试和实验。若 8 个学时时间不能完成作品实验,学生可以申请其他时间补充实验时间, 待设计性实验作品验收合格后方可进行总结报告

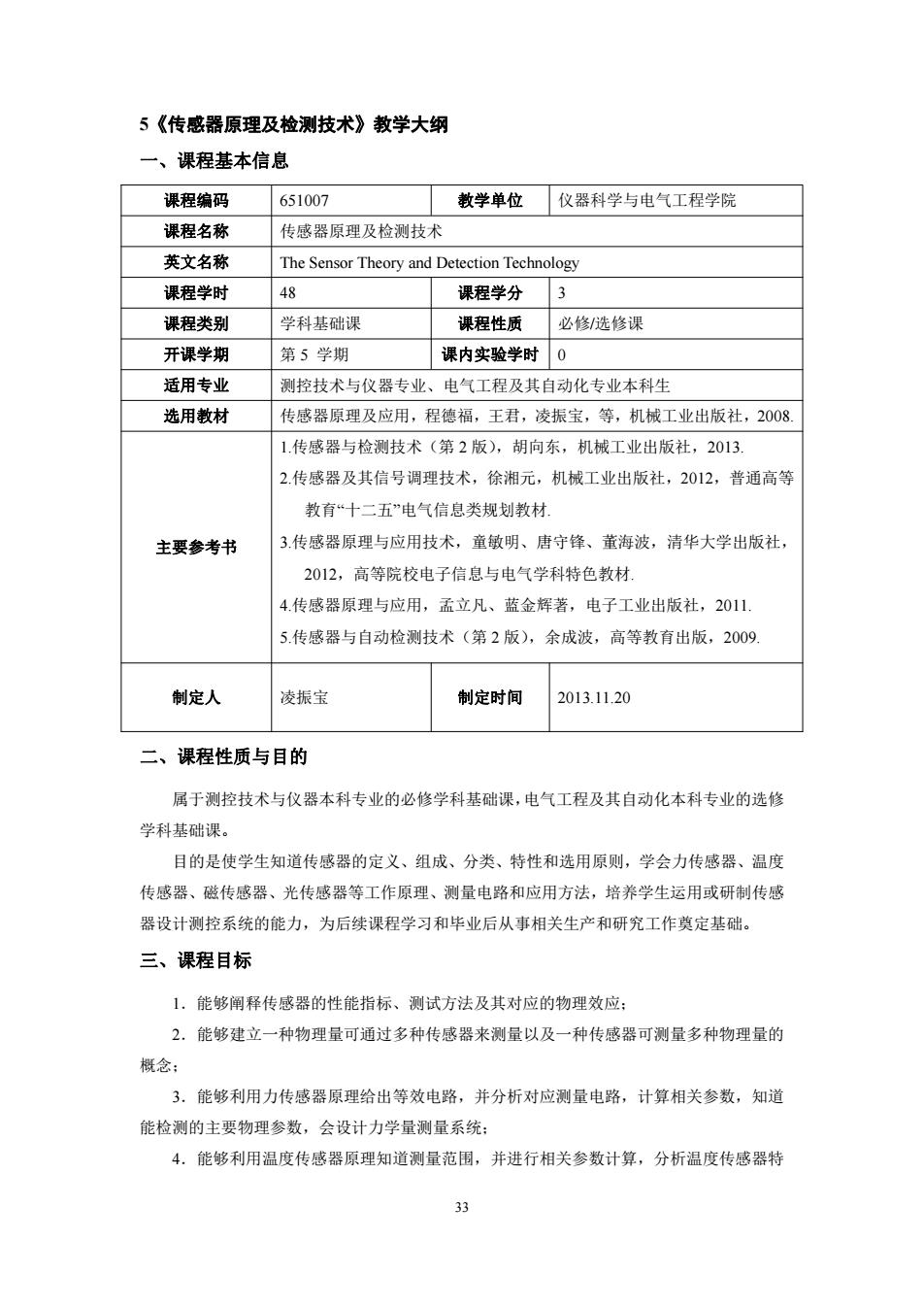

5《传感器原理及检测技术》教学大纲 一、课程基本信息 课程编码 651007 教学单位仪器科学与电气工程学院 课程名称 传感器原理及检测技术 英文名称 The Sensor Theory and Detection Technology 课程学时 课程学分 3 课程类别 学科基础课 课程性质 必修选修课 开课学期 第5学期 课内实验学时0 适用专业 测控技术与仪器专业、电气工程及其自动化专业本科生 选用教材 传感器原理及应用,程德福,王君,凌振宝,等,机械工业出版社,2008 1.传感器与检测技术(第2版),胡向东,机械工业出版社,2013. 2.传感器及其信号调理技术,徐湘元,机械工业出版社,2012,普通高等 教有“十二五”电气信息类规划教材 主要参考书 3.传感器原理与应用技术,童敏明、唐守锋、董海波,清华大学出版社, 2012,高等院校电子信息与电气学科特色教材 传感器原理与应用,孟立凡、蓝金辉著,电子工业出版社,201川 5.传感器与自动检测技术(第2版),余成波,高等教有出版,2009, 制定人 凌振宝 制定时间 2013.11.20 二、课程性质与目的 属于测控技术与仪器本科专业的必修学科基础课,电气工程及其自动化本科专业的选修 学科基础课。 目的是使学生知道传感器的定义、组成、分类、特性和选用原则,学会力传感器、温度 传感器、磁传感器、光传感器等工作原理、测量电路和应用方法,培养学生运用或研制传感 器设计测控系统的能力,为后续课程学习和毕业后从事相关生产和研究工作奠定基础。 三、课程目标 1.能够阐释传感器的性能指标、测试方法及其对应的物理效应: 2.能够建立一种物理量可通过多种传感器来测量以及一种传感器可测量多种物理量的 概念: 3.能够利用力传感器原理给出等效电路,并分析对应测量电路,计算相关参数,知道 能检测的主要物理参数,会设计力学量测量系统: 4.能够利用温度传感器原理知道测量范围,并进行相关参数计算,分析温度传感器特 33

33 5《传感器原理及检测技术》教学大纲 一、课程基本信息 课程编码 651007 教学单位 仪器科学与电气工程学院 课程名称 传感器原理及检测技术 英文名称 The Sensor Theory and Detection Technology 课程学时 48 课程学分 3 课程类别 学科基础课 课程性质 必修/选修课 开课学期 第 5 学期 课内实验学时 0 适用专业 测控技术与仪器专业、电气工程及其自动化专业本科生 选用教材 传感器原理及应用,程德福,王君,凌振宝,等,机械工业出版社,2008. 主要参考书 1.传感器与检测技术(第 2 版),胡向东,机械工业出版社,2013. 2.传感器及其信号调理技术,徐湘元,机械工业出版社,2012,普通高等 教育“十二五”电气信息类规划教材. 3.传感器原理与应用技术,童敏明、唐守锋、董海波,清华大学出版社, 2012,高等院校电子信息与电气学科特色教材. 4.传感器原理与应用,孟立凡、蓝金辉著,电子工业出版社,2011. 5.传感器与自动检测技术(第 2 版),余成波,高等教育出版,2009. 制定人 凌振宝 制定时间 2013.11.20 二、课程性质与目的 属于测控技术与仪器本科专业的必修学科基础课,电气工程及其自动化本科专业的选修 学科基础课。 目的是使学生知道传感器的定义、组成、分类、特性和选用原则,学会力传感器、温度 传感器、磁传感器、光传感器等工作原理、测量电路和应用方法,培养学生运用或研制传感 器设计测控系统的能力,为后续课程学习和毕业后从事相关生产和研究工作奠定基础。 三、课程目标 1.能够阐释传感器的性能指标、测试方法及其对应的物理效应; 2.能够建立一种物理量可通过多种传感器来测量以及一种传感器可测量多种物理量的 概念; 3.能够利用力传感器原理给出等效电路,并分析对应测量电路,计算相关参数,知道 能检测的主要物理参数,会设计力学量测量系统; 4.能够利用温度传感器原理知道测量范围,并进行相关参数计算,分析温度传感器特

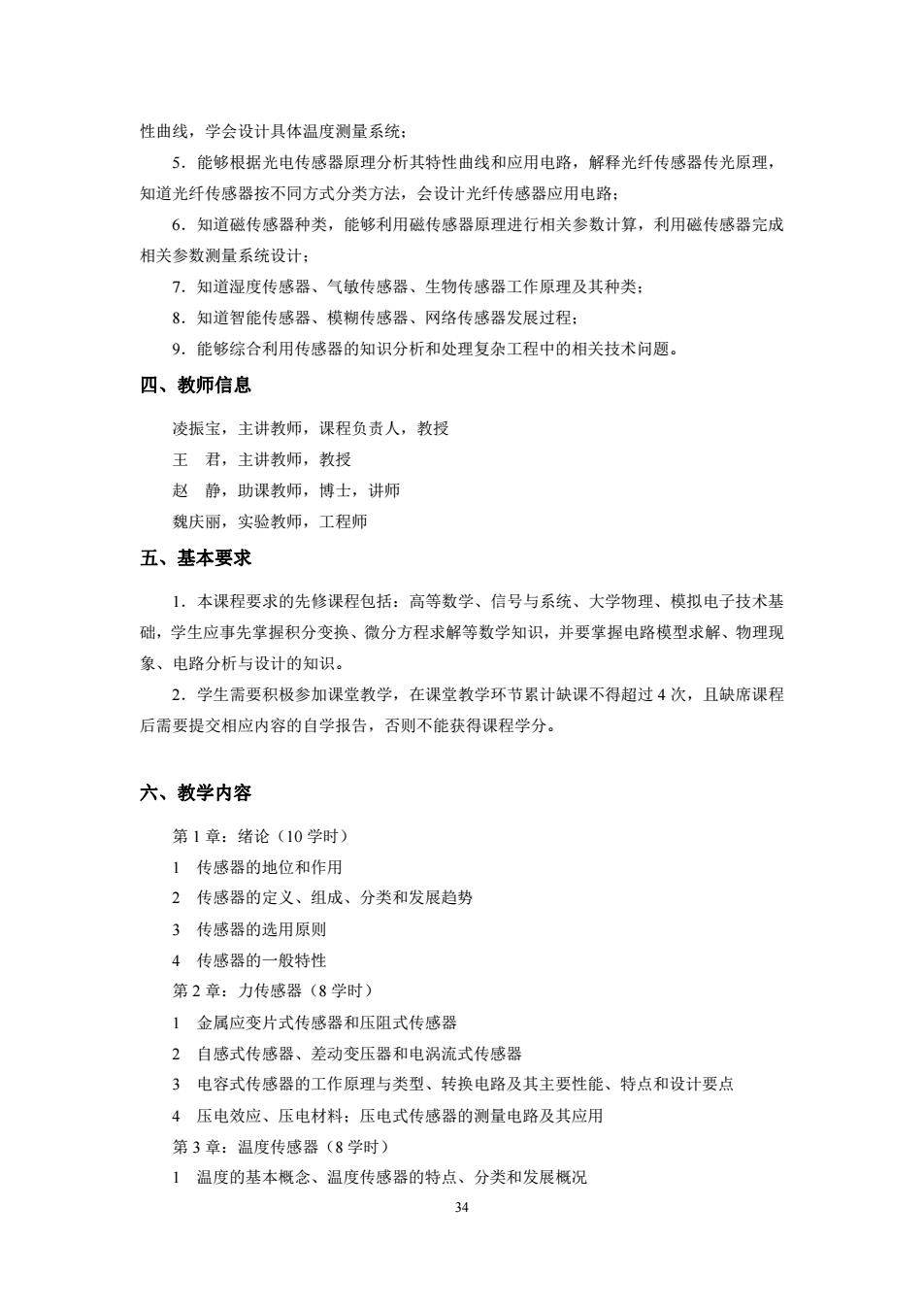

性曲线,学会设计具体温度测量系统: 5.能够根据光电传感器原理分析其特性曲线和应用电路,解释光纤传感器传光原理, 知道光纤传感器按不同方式分类方法,会设计光纤传感器应用电路: 6。知道磁传感器种类,能够利用磁传感器原理进行相关参数计算,利用磁传感器完成 相关参数测量系统设计: 7.知道湿度传感器、气敏传感器、生物传感器工作原理及其种类: 8。知道智能传感器、模糊传感器、网络传感器发展过程: 9.能够综合利用传感器的知识分析和处理复杂工程中的相关技术问愿 四、教师信息 凌振宝,主讲教师,课程负责人,教授 王君,主讲教师,教授 赵静,助课教师,博士,讲师 魏庆丽,实验教师,工程师 五、基本要求 1.本课程要求的先修课程包括:高等数学、信号与系统、大学物理、模拟电子技术基 础,学生应事先掌握积分变换、微分方程求解等数学知识,并要掌握电路模型求解、物理现 象、电路分析与设计的知识。 2.学生需要积极参加课堂教学,在课堂教学环节累计缺课不得超过4次,且缺席课程 后需要提交相应内容的自学报告,否则不能获得课程学分。 六、教学内容 第1章:绪论(10学时) 1传感器的地位和作用 2传感器的定义、组成、分类和发展趋势 3传感器的选用原则 4传感器的一般特性 第2章:力传感器(8学时) 1金属应变片式传感器和压阻式传感器 2自成式传感器、差动变压器和电祸流式传成器 3电容式传感器的工作原理与类型、转换电路及其主要性能、特点和设计要点 4压电效应、压电材料:压电式传感器的测量电路及其应用 第3章:温度传感器(8学时) 】温度的基本概念、温度传感器的特点、分类和发展概况

34 性曲线,学会设计具体温度测量系统; 5.能够根据光电传感器原理分析其特性曲线和应用电路,解释光纤传感器传光原理, 知道光纤传感器按不同方式分类方法,会设计光纤传感器应用电路; 6.知道磁传感器种类,能够利用磁传感器原理进行相关参数计算,利用磁传感器完成 相关参数测量系统设计; 7.知道湿度传感器、气敏传感器、生物传感器工作原理及其种类; 8.知道智能传感器、模糊传感器、网络传感器发展过程; 9.能够综合利用传感器的知识分析和处理复杂工程中的相关技术问题。 四、教师信息 凌振宝,主讲教师,课程负责人,教授 王 君,主讲教师,教授 赵 静,助课教师,博士,讲师 魏庆丽,实验教师,工程师 五、基本要求 1.本课程要求的先修课程包括:高等数学、信号与系统、大学物理、模拟电子技术基 础,学生应事先掌握积分变换、微分方程求解等数学知识,并要掌握电路模型求解、物理现 象、电路分析与设计的知识。 2.学生需要积极参加课堂教学,在课堂教学环节累计缺课不得超过 4 次,且缺席课程 后需要提交相应内容的自学报告,否则不能获得课程学分。 六、教学内容 第 1 章:绪论(10 学时) 1 传感器的地位和作用 2 传感器的定义、组成、分类和发展趋势 3 传感器的选用原则 4 传感器的一般特性 第 2 章:力传感器(8 学时) 1 金属应变片式传感器和压阻式传感器 2 自感式传感器、差动变压器和电涡流式传感器 3 电容式传感器的工作原理与类型、转换电路及其主要性能、特点和设计要点 4 压电效应、压电材料;压电式传感器的测量电路及其应用 第 3 章:温度传感器(8 学时) 1 温度的基本概念、温度传感器的特点、分类和发展概况

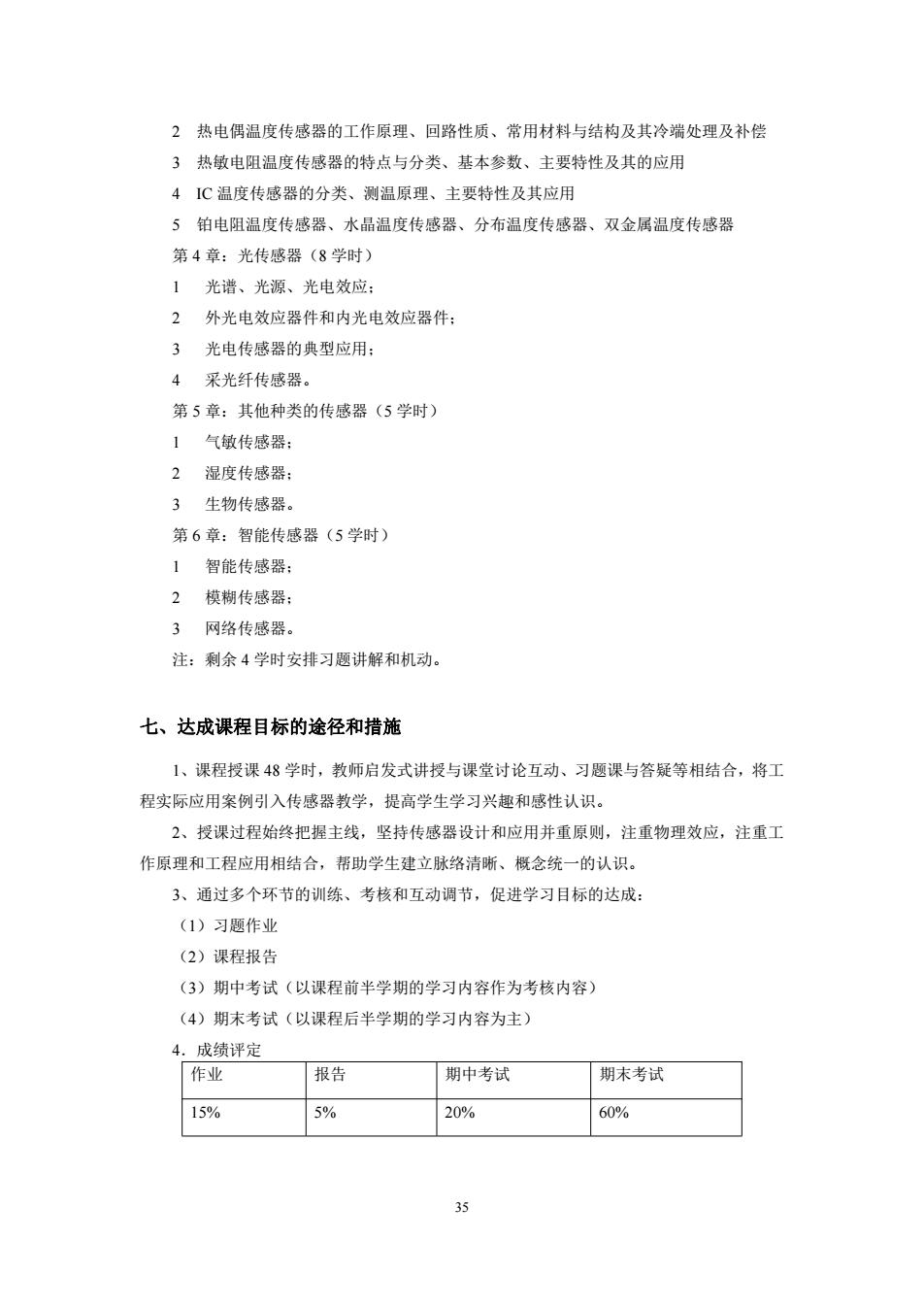

2热电偶温度传感器的工作原理、回路性质、常用材料与结构及其冷端处理及补偿 3热敏电阻温度传感器的特点与分类、基本参数、主要特性及其的应用 4IC温度传感器的分类、测温原理、主要特性及其应用 5铂电阻温度传感器、水晶温度传感器、分布温度传感器、双金属温度传感器 第4章:光传感器(8学时) 1光谱、光源、光电效应: 2外光电效应器件和内光电效应器件 3 光电传感器的典型应用: 4采光纤传感器。 第5章:其他种类的传感器(5学时) 1气敏传感器: 2湿度传感器: 3生物传感器。 第6章:智能传感器(5学时) 1智能传感器: 2模糊传感器: 3网络传感器。 注:剩余4学时安排习题讲解和机动。 七、达成课程目标的途径和措施 1、课程授课48学时,教师启发式讲授与课堂讨论互动、习题课与答疑等相结合,将工 程实际应用案例引入传感器教学,提高学生学习兴趣和感性认识。 2、授课过程始终把握主线,坚持传感器设计和应用并重原则,注重物理效应,注重工 作原理和工程应用相结合,帮助学生建立脉络清晰、概念统一的认识。 3、通过多个环节的训练、考核和互动调节,促进学习目标的达成 (1)习题作业 (2)课程报告 (3)期中考试(以课程前半学期的学习内容作为考核内容) (4)期末考试(以课程后半学期的学习内容为主) 4.成绩评定 作业 报告 期中考试 期末考试 15% 5% 20% 60% 35

35 2 热电偶温度传感器的工作原理、回路性质、常用材料与结构及其冷端处理及补偿 3 热敏电阻温度传感器的特点与分类、基本参数、主要特性及其的应用 4 IC 温度传感器的分类、测温原理、主要特性及其应用 5 铂电阻温度传感器、水晶温度传感器、分布温度传感器、双金属温度传感器 第 4 章:光传感器(8 学时) 1 光谱、光源、光电效应; 2 外光电效应器件和内光电效应器件; 3 光电传感器的典型应用; 4 采光纤传感器。 第 5 章:其他种类的传感器(5 学时) 1 气敏传感器; 2 湿度传感器; 3 生物传感器。 第 6 章:智能传感器(5 学时) 1 智能传感器; 2 模糊传感器; 3 网络传感器。 注:剩余 4 学时安排习题讲解和机动。 七、达成课程目标的途径和措施 1、课程授课 48 学时,教师启发式讲授与课堂讨论互动、习题课与答疑等相结合,将工 程实际应用案例引入传感器教学,提高学生学习兴趣和感性认识。 2、授课过程始终把握主线,坚持传感器设计和应用并重原则,注重物理效应,注重工 作原理和工程应用相结合,帮助学生建立脉络清晰、概念统一的认识。 3、通过多个环节的训练、考核和互动调节,促进学习目标的达成: (1)习题作业 (2)课程报告 (3)期中考试(以课程前半学期的学习内容作为考核内容) (4)期末考试(以课程后半学期的学习内容为主) 4.成绩评定 作业 报告 期中考试 期末考试 15% 5% 20% 60%