课程是衡量教学质量的尺度,离开了这个尺度,就无法评定教学质量的优劣。 第二节、课程类型、结构及课程理论流派 一、课程类型 课程类型(curriculum types or categories)又称课程种类,是按照课程设计 的不同性质和特点形成的课程类别。每种类型的课程都受一定的课程设计思想 的影响。在课程理论与实践中,典型的课程类型包括:学科课程与活动课程: 综合课程与核心课程:;必修课程与选修课程;显在课程与潜在课程。 (一)从课程的固有属性来分 1、学科课程 学科课程是以义化知识为基础,按照一定的价值标准,从不同的知识领域 或学术领域选择一定的内容,根据知识的逻辑体系,将所选出的知识组织为学 科。主张分科目教学,即分别从有关学科中选取一定的内容,组成各门不同的 学科,每门学科又根据科学的系统性、连贯性编制教材。其主导价值在于传承 人类文明,使学生掌握人类积累下来的文化遗产。 学科课程是最古老,使用范围最广的课程类型。在我国春秋时期,孔子通 过“删诗书,定礼教”确立了“礼、乐、射、御、书、数”,这是中国古代的 “六艺”,也是我国最早的学科课程。在西方,学科课程萌芽于古巴比伦学校 和古希腊学校,成型于近代学校,以夸美纽斯式的百科全书课程为代表,经赫 尔巴特而模式化,在现代学校里面,比较稳定的学科课程有:语义、外语、数 学、历史、地理、音乐、美术、物理、化学、生物等。 学科课程以人类对知识、经验、科学的分类为基础,从不同的分支科学中 选取一定的内容来构成相应的学科,而且课程组织遵循学科知识的逻辑体系。 从而学科课程有三个特性: 第一,有助于系统传承人类文化遗产。 第二,有助于学习者获得系统的文化知识。 第三,有助于组织教学和评价,便于提高教学效率。 同时学科课程具有以下几方面的弱点: 首先,由于学科知识是以知识的逻辑体系为核心组合起来的,容易割裂知 识,割裂学生的生活经验和理解能力。它不是由以动态目的同一起来的知识体 6

系所组成,相反,是一种挑选出来给予学为者的按顺序覆盖不同科目的各个方 面信息碎片的集合。 第二,学科课程具有悠久的学术传统,有其相对稳定的逻辑系统,而不论 及学校教育与生活的联系。 第三,学科课程的材料以言语形式才能更好地交流和储存,从而它比较容 易导致单调的教学组织形式和划一的讲解式教学。 第四,学科课程注重狭窄的学术和理智目标,而在信息技术高速发展的时 代,必须考虑知识和情感两方面的过程目标。(process goals) 2、活动课程 活动课程(activity curriculum)又称为经验课程(experience curriculum)、 生活课程(life curriculum)、或儿童中心课程(child-centered curriculum)。它 是从儿童的兴趣、经验出发,以儿童的主体性活动的经验为中心组织的课程。 活动课程最早可追溯到原始社会的教育,后来,卢梭在他的教育理想中提出培 养自由和谐发展“自然人”活动课程,裴斯泰洛齐、福禄贝尔等人在他们各自 的教育实践中设计并实施了活动课程。到19世纪在批判传统教育过程中,杜 威及其门徒从理论和实践上首次阐明了活动课程。 主张儿童通过活动学习,即课程应以儿童的活动或经验为中心来组织,重 视儿童的兴趣、需要和教材的心理组织,重视在活动中进行教学。其主导价值 在于使学生获得关于现实世界的直接经验和真切体验

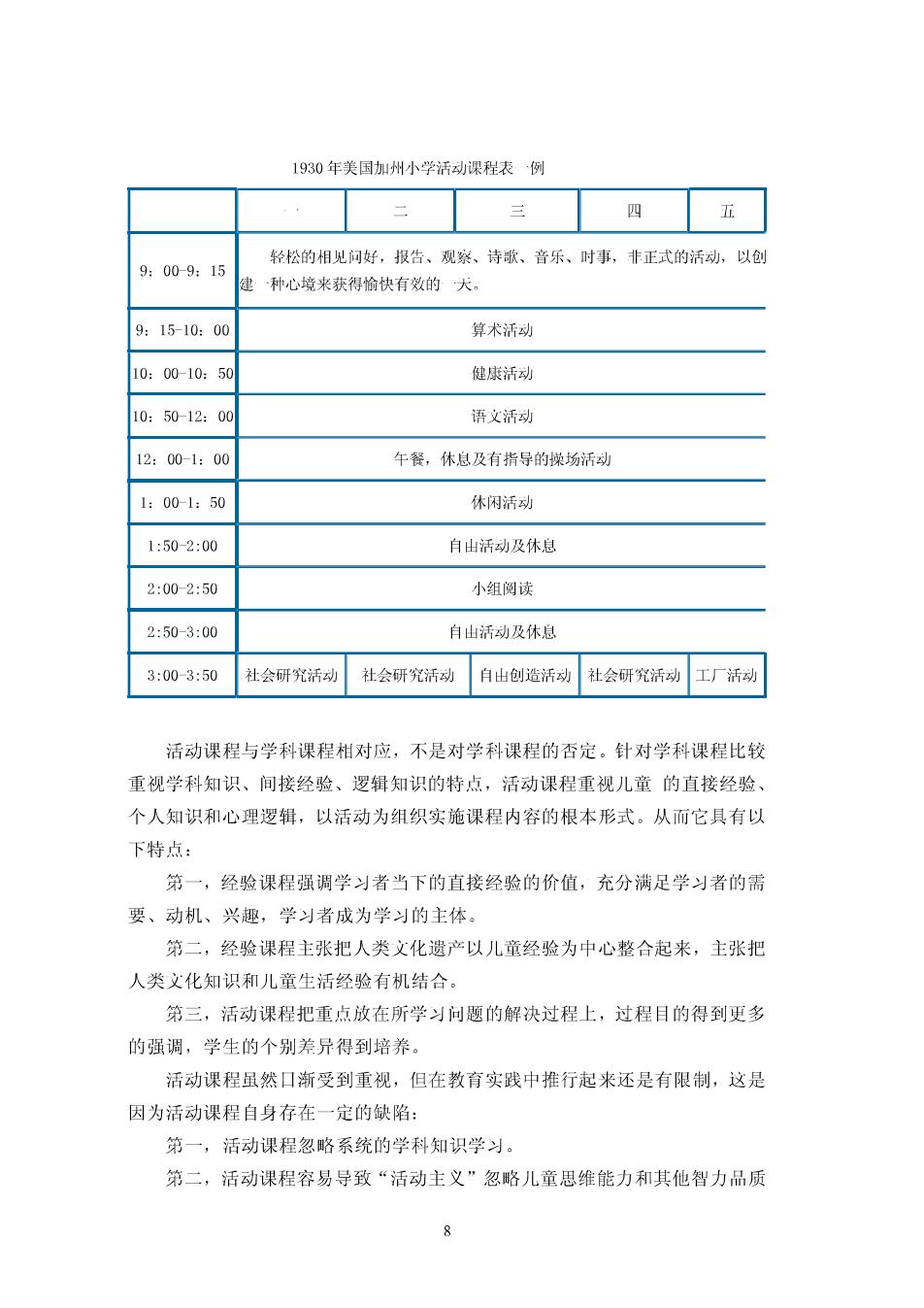

1930年美国加州小学活动课程表例 二 三 四 五 轻松的相见问好,报告、观察、诗歌、音乐、时事,非正式的活动,以创 9:00-9:15 健 种心境来获得愉快有效的大。 9:15-10:00 算术活动 10:00-10:50 健康活动 10:50-12:00 语义活动 12:00-1:00 午餐,休息及有指导的操场活动 1:00-1:50 休闲活动 1:50-2:00 自山活动及休息 2:00-2:50 小组阅读 2:50-3:00 自出活动及休息 3:00-3:50 社会研究活动 社会研究活动 白山创造活动 社会研究活动 工厂活动 活动课程与学科课程相对应,不是对学科课程的否定。针对学科课程比较 重视学科知识、间接经验、逻辑知识的特点,活动课程重视儿童的直接经验、 个人知识和心理逻辑,以活动为组织实施课程内容的根本形式。从而它具有以 下特点: 第一,经验课程强调学习者当下的直接经验的价值,充分满足学习者的需 要、动机、兴趣,学习者成为学习的主体。 第二,经验课程主张把人类文化遗产以儿童经验为中心整合起来,主张把 人类文化知识和儿童生活经验有机结合。 第三,活动课程把重点放在所学习问题的解决过程上,过程目的得到更多 的强调,学生的个别差异得到培养。 活动课程虽然口渐受到重视,但在教育实践中推行起来还是有限制,这是 因为活动课程自身存在一定的缺陷: 第一,活动课程忽略系统的学科知识学习。 第二,活动课程容易导致“活动主义”忽略儿童思维能力和其他智力品质 8

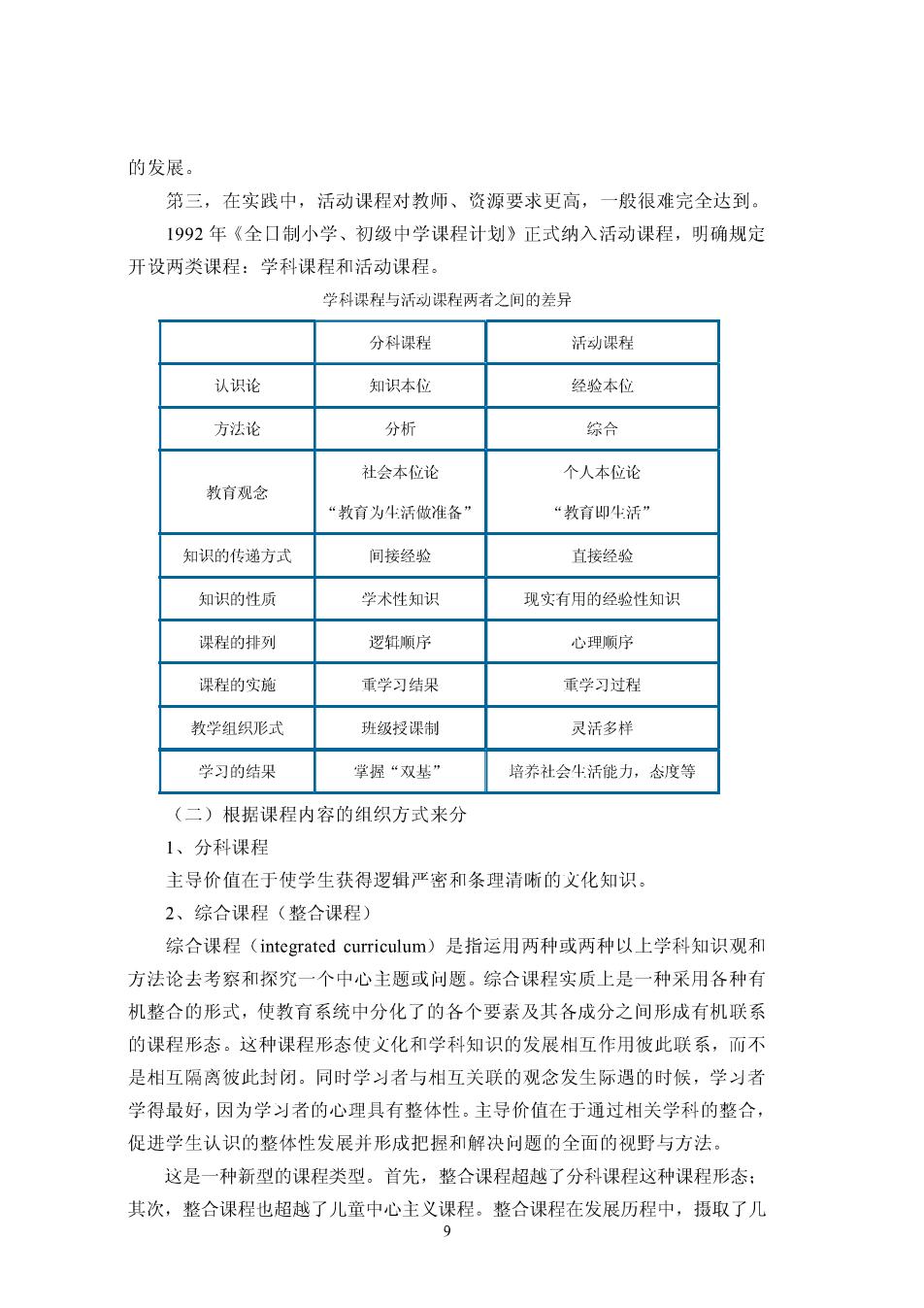

的发展。 第三,在实践中,活动课程对教师、资源要求更高,一般很难完全达到。 1992年《全口制小学、初级中学课程计划》正式纳入活动课程,明确规定 开设两类课程:学科课程和活动课程。 学科课程与活动课程两者之间的差异 分科课程 活动课程 认识论 知识本位 经验本位 方法论 分析 综合 社会本位论 个人本位论 教育观念 “教育为生活做准备” “教育即牛活” 知识的传递方式 间接经验 直接经验 知识的性质 学术性知识 现实有用的经验性知识 课程的排列 逻辑顺序 心理顺序 课程的实施 重学习结果 重学习过程 教学组织形式 班级授课制 灵活多样 学习的结果 掌握“双基” 培养社会牛活能力,态度等 (二)根据课程内容的组织方式来分 1、分科课程 主导价值在于使学生获得逻辑严密和条理清晰的文化知识。 2、综合课程(整合课程) 综合课程(integrated curriculum)是指运用两种或两种以上学科知识观和 方法论去考察和探究一个中心主题或问题。综合课程实质上是一种采用各种有 机整合的形式,使教育系统中分化了的各个要素及其各成分之间形成有机联系 的课程形态。这种课程形态使文化和学科知识的发展相互作用彼此联系,而不 是相互隔离彼此封闭。同时学习者与相互关联的观念发生际遇的时候,学习者 学得最好,因为学习者的心理具有整体性。主导价值在于通过相关学科的整合, 促进学生认识的整体性发展并形成把握和解决问题的全面的视野与方法。 这是一种新型的课程类型。首先,整合课程超越了分科课程这种课程形态: 其次,整合课程也超越了儿童中心主义课程。整合课程在发展历程中,摄取了几 9

代教育家有关的课程新观念、新观点和新主张,孕育起了一种新的课程理念。在 这种新的课程理念中,价值整合观念是核心,五个层面的整合是主要内涵: 第一个层面是相邻知识系列的整合。这是最直观、最基础、最容易实现的整 合。 第二个层面是性质相近学科的整合。这是基于相邻知识系列有机联系起来的、 比较容易实现的整合。 第三个层面是人文、自然和社会学科的整合。 第四个层面是文化的整合。几千年来形成和流行的分科课程,对文化发展在 具有选择性的同时也强化了封闭性,使得学校里的教育内容与社会发展中的义化 发展之间出现了严重的割裂。 第五个层面是儿童与文化的整合。 为了实现上述五个层面的整合,有许多形式,它们主要有相关课程、融合课 程、广域课程、发生课程、科际课程、超学科课程和活动课程等。 为此,在课程改革实践中综合课程引起了人们的关注。虽然综合课程现已 被广泛接受,但在学校教育实践中却阻碍重重。原因在于: ①教材的编写。怎样把各门学科的知识综合在一起,这是一个需要研究的棘 手问题。 ②师资问题。成功的综合课程需要教师精通许多学科的知识,然而我们师范 教育的体制是按专门人才的模式培养,而且,教师本人从未体验过综合课程,又 如何成功地实施综合课程,从而要求改革高等教育的课程结构。此外,学生的成 绩评价也要发生改革。 3、核心课程(core curriculum) 核心这一概念源于20世纪初,用以反对破碎形式和从不同科目积累起来的零 碎学习。为了达到整个课程的紧凑性提出了统一的研究核心。后来,随着进步主 义运动和发展又提出生活领域核心和社会问题核心问题的课程。从核心课程的发 展我们可以看到,核心课程的核心成分即一般必需的成分,意在给所有学生提供 共同学问或普通教育。就是说,核心构成了要教会所有个人为在社会中有效地发 挥作用,所需要的共同概念、技能和态度的那部分课程。核心课程以社会问题或 生活问题为核心进行课程设计,为此不必恪守学科界限,培养学生解决问题的能 力,发展了学生批判性思维能力。在形式上,核心课程通常采用由近及远、逐步 扩展的顺序呈现课程内容。核心课程要求围绕一个核心组织教学内容和教学活动。 核心课程的主要优点: 10