第三节运动成绩与运动员竞技能力 25 态度,而且应以一个区间作为比赛的名次目标,任何硬性规定的名次指 标往往是难以准确实现的。 ②竞技能力指标。对运动成绩决定因素的分析表明,运动员竞技能 力的发展水平是决定运动成绩的最重要的因素。构成运动员竞技能力的 各因素水平及它们的组合方式与运动员的竞技水平有着直接的因果关 系。因此,在运动训练中可以建立运动员竞技水平决定因素的特征模 型。这样,就可以把运动员训练的竞技水平指标分解为分别反映运动员 各种能力特征而又彼此紧密联系的一组具体指标,使我们能够更有目的 地、有秩序地组织运动训练过程,并可在训练过程中的不同阶段对运动 员各方面的发展程度做出准确的评价,从而对运动训练过程实施有效的 控制。 曾多次获得世界冠军称号并多年担任中国男子乒乓球队总教练的李富 荣,1983年对优秀乒乓球选手竞技能力的总体特征做了概括而简洁的描 述(表1-5)。 表1-5优秀乒乓球运动员竞技能力的基本特征 因素 基本特征 作用级别 身材适中(男170厘米左右,女160厘米左右),体 形态 一般条件 态匀称 机能 身体健康,可承担较大负荷及激烈比赛 基本条件 灵繁性好,速度好,反应快,具有一定的力量和较 素质 重要基础 好的耐力 技术 特长突出,技术比较全面,无致命弱点 决定性因素 战术 变化多样,应变能力强 决定性因素 心理 充满信心,意志顽强,有良好的自控能力 重要基础 褐望学习科学知识,理解力强,学习技术动作快, 智能 重要基础 在激烈比赛中能及时作出判断和决策 (李富荣,1983) 为我国优秀赛艇运动员所建立的竞技能力结构模型,是一个可资仿 效的典型范例,对我们培养高水平的赛艇选手有着重要的指导意义 (表1-6)

26 第一章 竞技体育与运动训练 2173.851 81102.151 寸 婆 t 职 S1x261 2.2306 41151 4-5 心 2752011.2 提 9I8 ()饿有 ()地营一 (5)效 ()液型 D营米1000m YR米0002 探 警 草 舞 兰 要 霖 警 紧 零 爱

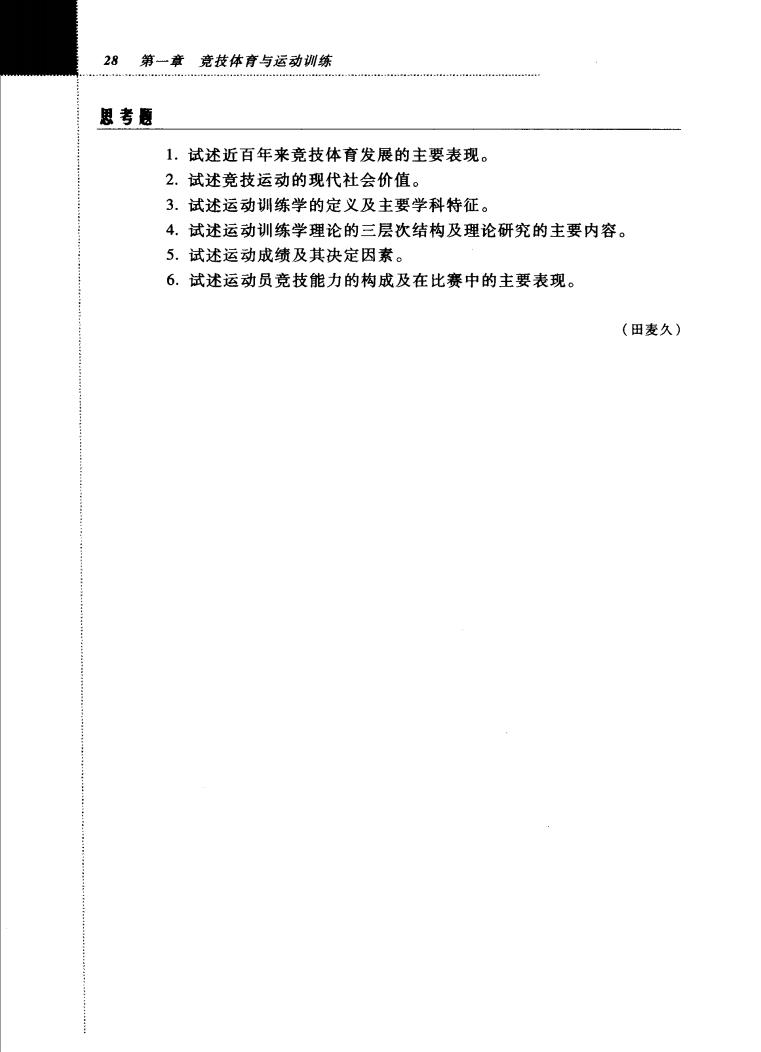

第三节运动成绩与运动员竞技能力 22 ③训练负荷指标。对应于训练负荷诊断,训练负荷指标也是目标状态 体系中一个不可缺少的重要组成部分。负荷指标的实现正是运动员实现其 竞技能力指标,进而实现运动成绩指标的基本保证。训练负荷指标反映着 教练员和运动员准备用什么样的决心,付出何等的努力去实现所建立的竞 技能力与运动成绩指标。从另一个意义上,也可以说是把所建立的运动成 绩指标和竞技能力指标进一步分解为各种具体手段的练习负荷中去,落实 到一次次的练习之中。 原中国游泳队副总教练周明于1986年为女子百米游泳选手庄泳所制 订的三年训练计划中,就明确制定了各年的训练负荷指标(表1-8)。庄 泳多年训练获得了众所周知的成功,在1992年奥运会上夺得了女子100 米自由泳的金牌。 表1-8庄泳1987一1989年度训练目标体系 年度 1987年 1988年 1999年 主要比赛 第6届全运会第25届奥运会泛太平洋锦标赛 比赛竞技 100米自 56.50秒 55.50秒 55.00秒 水平指标 200米自 2分02.50秒 2分00.00秒 1分58.50秒 25米 11.60秒 11.40秒 11.20秒 速度 种竞 50米 26.50秒 26.00秒 25.50秒 50米×10 29.00秒 28.50秒 28.00秒 快速耐力 100米×8 1分04.00秒1分03.00秒 1分02.00秒 能务指 400米 4分30.00秒 4分20.00秒 4分16.00秒 1500米 耐力 18分00.00秒17分45.00秒 17分45.00秒 3000米 36分30.00秒 36分0.00秒 36分00.00秒 总游量(公里) 2400~2600 2400-2600 2800-3000 计时游量(%) 60-65 70-75 70~80 最大课量(公里) 8.0 8.5 8.5 最大周量(公里) 80 85 80 每日课次 1-4 1-4 1-4 每周课次 12~14 12~16 12~14 荷指 年调练日 280-300 300-320 300-320 年赛次 50-60 60-70 60-70 无氧磷酸原供能游量(公里)》 3.0 3.8 4.5 无氧糖原供能游量(公里) 1.0 1.3 1.5 有氧无氧混合供能游量(公里) 20.0 25.0 22.5 无氧阙强度游量(公里)》 45.0 55.0 45.0 有氧供能游量(公里) 70.0 75.0 75.0 (依周明1990年材料改制)

28 第一章 竞技体育与运动训练 小4小14小44小小4小小4小小小小小小小44小小4 思考题 1.试述近百年来竞技体育发展的主要表现。 2.试述竞技运动的现代社会价值。 3.试述运动训练学的定义及主要学科特征。 4.试述运动训练学理论的三层次结构及理论研究的主要内容。 5.试述运动成绩及其决定因素。 6.试述运动员竞技能力的构成及在比赛中的主要表现。 (田麦久)

第二章运动训练的科学管理 阳同的甲计卡科实意 雨许转日,中 第一节运动训练的管理体系 将祸适,四 接因 运动训练管理释义 运动训练作为竞技体育的重要组成部分和实现竞技体育目的的重要手 段,从本质上看是以教练员、管理者、科研人员等构成的运动训练组织者 和实施者对训练对象运动员进行生物学、心理学和社会学系统改造的过 程。运动训练管理就是指,训练活动的组织者为实现运动训练的目标,对 运动训练系统及训练过程进行计划,并予实施的组织行为。 运动训练管理的基本任务就是要有效地整合训练的资源,规范训练的 流程,提高训练的质量。 体系是由元素组成的,任何系统都是有结构的,高效的管理体系有助 于竞技运动的发展和竞技水平的提高,高效的管理系统都是有机的管理系 统。运动训练管理的事物包括训练管理、竞赛管理、文化学习管理、思想 管理、生活管理、健康管理等。依当前我国运动训练管理工作的覆盖面和 相应的组织形式,运动训练管理可分为宏观、中观和微观三个层次。 二、 运动训练管理的层次结构 运动训练的宏观管理即指从国家层面对于整个国家运动训练活动进行 的管理。包括国家对运动训练的管理体制和管理机制,以及政策、法规的 制定和大赛的系统设计等。 运动训练的中观管理即指在宏观管理层组织指导下,对一个或一组竞 技运动项目的管理。当前,我国采取组建运动项目管理中心的组织形式, 对所属项目(一个或一组)的训练过程、竞赛组织和国际参赛项目的发 展进行专项化的管理。 运动训练的微观管理是针对训练活动中各项具体工作所实施的管理