深入推进国家技术创新工程试点,加强前沿科学研究、基础科学研究和应用基础研究,逐步增强原始 创新能力。实施重大产业技术攻关计划,突破一批关键领域核心技术和行业共性技术,开发一批拥有自主 知识产权的创新产品,有效提升全省技术自给率。实施重大科技专项,制定和实施一批重点产业发展技术 路线图,继续开展粤港关键领域重点突破项目联合招标,在新兴电子信息技术等领域突破掌握一批关键核 心技术。加强关键领域核心、共性技术攻关的组织,形成政府推动与企业为主相结合的核心共性技术研发 和推广应用机制。着力推进传统产业技术创新,建设一批优势传统产业集群共性技术攻关和创新平台。 专栏4:关键核心技术重点突破领域 新兴信息技术:主要包括新一代宽带通信技术、三网融合关健技术、新型显示技术、 软件和集成电路设计、物联网芯片及传感、云计算等: 生物医药:主要包括创新药物、现代中药、干细胞、疫苗诊断试剂、转基因、生物 信息和以核技术为基础的大型诊断医疗设备等: 新能源汽车:主要包括新型动力电池及其管理系统、电机及其控制系统、动力系统 总成、整车系统集成等: 半导体照明(LD):主要包括LED外延片及芯片、MOCD核心设备及关键配套材 料、大功率白光LED产品封装和散热,LED驱动电源等: 新材料:主要包括新型电子材料、特种功能材料、环境友好材料、高性能结构材料 和新型稀土材料等: 新能源:主要包括薄膜太阳能光伏电池、材料和专用设备以及高性能风电装备和核 电装备设计、制造、安装和调试等。 第三节推进科技成果产业化 完善创新成果转化机制,促进具有自主知识产权的创新成果转化为现实生产力。实施创新成果产业化 专项,重点建设下一代移动通信芯片、新型片式电子元器件、LD外延芯片、薄膜太阳能电池、电动汽车用 电力电池等100个对产业发展具有重大支撑作用、技术集成度高、带动作用强的重大科技成果产业化示范 工程。完善创新成果与产业需求对接机制,加强科技成果解化和中试基地建设,建立健全高等学校、科研

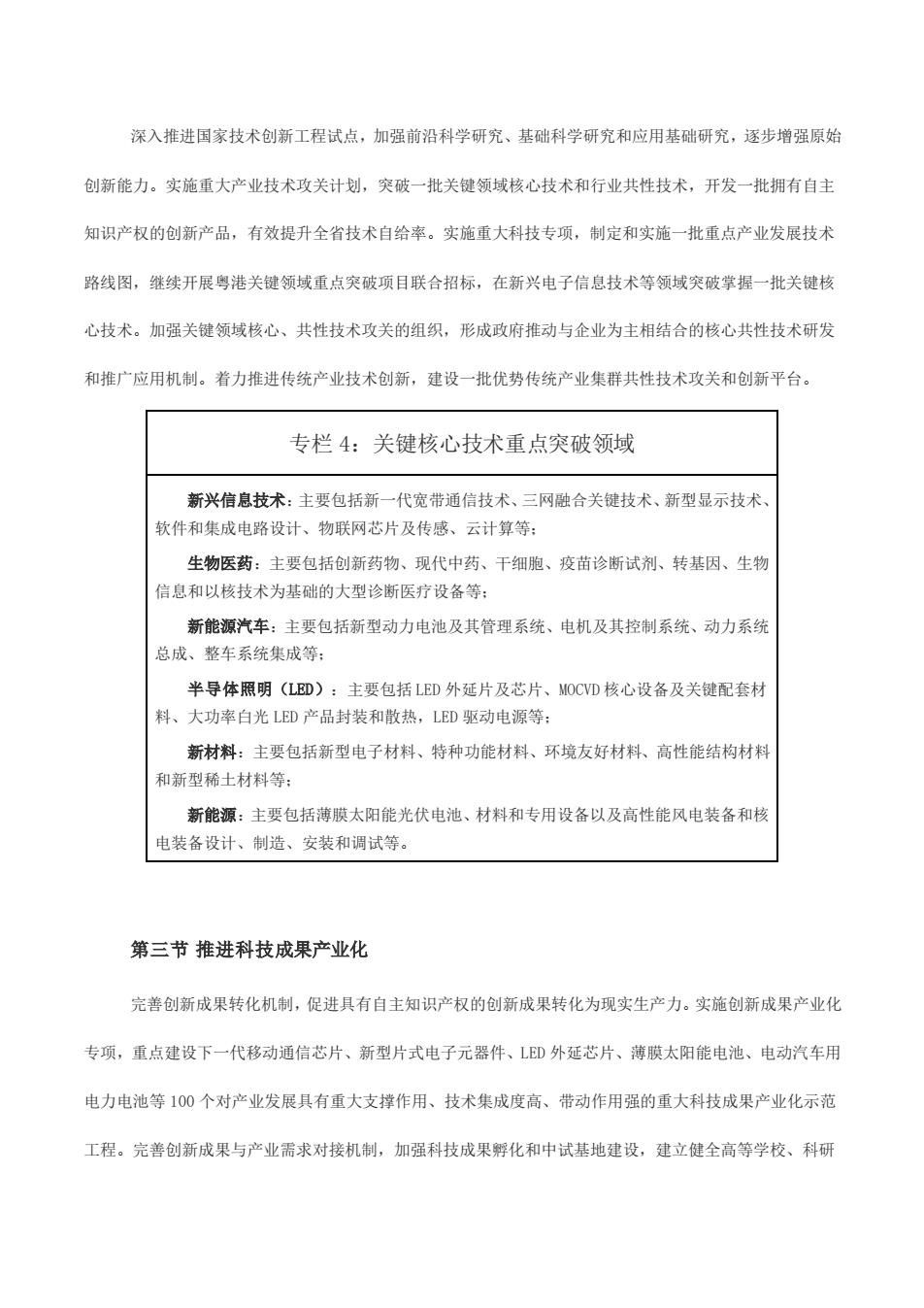

深入推进国家技术创新工程试点,加强前沿科学研究、基础科学研究和应用基础研究,逐步增强原始 创新能力。实施重大产业技术攻关计划,突破一批关键领域核心技术和行业共性技术,开发一批拥有自主 知识产权的创新产品,有效提升全省技术自给率。实施重大科技专项,制定和实施一批重点产业发展技术 路线图,继续开展粤港关键领域重点突破项目联合招标,在新兴电子信息技术等领域突破掌握一批关键核 心技术。加强关键领域核心、共性技术攻关的组织,形成政府推动与企业为主相结合的核心共性技术研发 和推广应用机制。着力推进传统产业技术创新,建设一批优势传统产业集群共性技术攻关和创新平台。 专栏 4:关键核心技术重点突破领域 新兴信息技术:主要包括新一代宽带通信技术、三网融合关键技术、新型显示技术、 软件和集成电路设计、物联网芯片及传感、云计算等; 生物医药:主要包括创新药物、现代中药、干细胞、疫苗诊断试剂、转基因、生物 信息和以核技术为基础的大型诊断医疗设备等; 新能源汽车:主要包括新型动力电池及其管理系统、电机及其控制系统、动力系统 总成、整车系统集成等; 半导体照明(LED):主要包括 LED 外延片及芯片、MOCVD 核心设备及关键配套材 料、大功率白光 LED 产品封装和散热,LED 驱动电源等; 新材料:主要包括新型电子材料、特种功能材料、环境友好材料、高性能结构材料 和新型稀土材料等; 新能源:主要包括薄膜太阳能光伏电池、材料和专用设备以及高性能风电装备和核 电装备设计、制造、安装和调试等。 第三节 推进科技成果产业化 完善创新成果转化机制,促进具有自主知识产权的创新成果转化为现实生产力。实施创新成果产业化 专项,重点建设下一代移动通信芯片、新型片式电子元器件、LED 外延芯片、薄膜太阳能电池、电动汽车用 电力电池等 100 个对产业发展具有重大支撑作用、技术集成度高、带动作用强的重大科技成果产业化示范 工程。完善创新成果与产业需求对接机制,加强科技成果孵化和中试基地建设,建立健全高等学校、科研

机构的创新成果发布制度和技术转移制度。争取国家重大创新成果在我省转化,推动我省成为全国重要的 创新成果产业化基地。强化高新技术开发区创新功能,支持有条件的地区创建国家创新型科技园区,促进 珠三角科技创新向粤东西北地区辐射转移。继续发挥深圳高交会在促进科技成果产业化、市场化方面的重 要平台作用。 第四节推进管理和商业棋式创新 制定完善支持企业管理创新和商业模式创新的激励政策,提升企业商业运营能力和市场竞争力,促进 企业提高生产经营效率效益和扩大市场占有率。支持企业开发使用信息管理技术、开展产业链融合重组、 推进运营模式创新。引导企业大力发展有利于扩大市场需求的专业服务、增值服务等新业态,发展新型特 许、代理、连锁经营。培有和弘扬有广东特色的企业文化和企业家创新精神,建立完善职业经理人交流市 场、资格认定系统、继续教育培训机制。探索与新技术发展和应用相适应的产品开发、生产销售、人力资 源管理、企业组织形式、资本运作等新型管理和商业模式。 第三章打造创新人才高地 实施人才强省战略,广泛引进高层次人才,加强创新人才队伍建设,营造人才脱颗而出的环境。 第一节加强引才引智 把引进项目、技术和引进人才紧密结合,多渠道、多形式引进高层次人才,广泛吸纳各类学科带头人、 管理专家和优秀青年人才。深入实施并不断完善引进领军人才和创新型科研团队计划,引进1000名高层次 科技创新人才。加强引导海外人才为粤服务工作,建立稳定的海外人才引进渠道和工作机制,面向全球配 置集聚创新人才。开展留学人员择优资助和留学回国人员创业支持,加快推进广州、深圳国家海外高层次 人才创新创业基地建设。办好留交会和中国国际人才交流会,鼓励国内外优秀人才来粤创业。 第二节构建多层次的人才培养体系

机构的创新成果发布制度和技术转移制度。争取国家重大创新成果在我省转化,推动我省成为全国重要的 创新成果产业化基地。强化高新技术开发区创新功能,支持有条件的地区创建国家创新型科技园区,促进 珠三角科技创新向粤东西北地区辐射转移。继续发挥深圳高交会在促进科技成果产业化、市场化方面的重 要平台作用。 第四节 推进管理和商业模式创新 制定完善支持企业管理创新和商业模式创新的激励政策,提升企业商业运营能力和市场竞争力,促进 企业提高生产经营效率效益和扩大市场占有率。支持企业开发使用信息管理技术、开展产业链融合重组、 推进运营模式创新。引导企业大力发展有利于扩大市场需求的专业服务、增值服务等新业态,发展新型特 许、代理、连锁经营。培育和弘扬有广东特色的企业文化和企业家创新精神,建立完善职业经理人交流市 场、资格认定系统、继续教育培训机制。探索与新技术发展和应用相适应的产品开发、生产销售、人力资 源管理、企业组织形式、资本运作等新型管理和商业模式。 第三章打造创新人才高地 实施人才强省战略,广泛引进高层次人才,加强创新人才队伍建设,营造人才脱颖而出的环境。 第一节 加强引才引智 把引进项目、技术和引进人才紧密结合,多渠道、多形式引进高层次人才,广泛吸纳各类学科带头人、 管理专家和优秀青年人才。深入实施并不断完善引进领军人才和创新型科研团队计划,引进 1000 名高层次 科技创新人才。加强引导海外人才为粤服务工作,建立稳定的海外人才引进渠道和工作机制,面向全球配 置集聚创新人才。开展留学人员择优资助和留学回国人员创业支持,加快推进广州、深圳国家海外高层次 人才创新创业基地建设。办好留交会和中国国际人才交流会,鼓励国内外优秀人才来粤创业。 第二节 构建多层次的人才培养体系

加强统筹,大力培养经济社会发展重点领域的急需紧缺专门人才,突出培养创新型科技人才和高技能 人才。鼓励和引导高校与企业建立联合培养人才的机制,重点加强研究团队和优势学科高级科技人才培养。 到2015年,从事科技活动人数超过80万人。继续实施南粤杰出人才培养工程,打造“珠江学者”品牌工 程,加强院士、博士后工作站建设。实施“千百十工程”和高层次人才访学研修计划,打造具有国内外领 先水平的学术带头人梯队。建立健全多层次的培训体系,加强国内外人才交流。 第三节完善人才服务和管理体系 充分发挥市场在人力资源配置中的基础性作用,消除人才流动中的城乡、区域、部门、行业、身份和 所有制限制,构建统一、开放、有序的人力资源市场。加大人力资源开发投入,积极发展人力资源服务业, 建立健全科学的人才评价发现机制。表衫奖励杰出创新团队和专业技术人才,开展南粤功勋奖和南粤创新 奖评选。建立跨区域的人才交流合作服务平台,健全人才信息管理标准和人才资源动态预警机制。 第四章优化创新发展环境 夯实创新创业投融资支撑,加强知识产权管理和技术标准建设,促进形成要素完备、支撑有力和开放 包容的创新发展环境。 第一节完善创新投融资支撑体系 积极探索金融与科技创新发展的新模式,形成支持创新创业的多元化投融资体系。建立 健全创业风险投资机制,设立广东省创业投资引导基金和一批国家地方联合新兴产业创业投资 基金,开展科技保险试点,建设创业投资融资担保平台,引导和鼓励创业投资投向重点创新领 域。积极发展知识产权质押、租赁融资,完善华南技术产权交易市场,大力推动创新型企业上 市融资。 第二节实施知识产权和技术标准战略

加强统筹,大力培养经济社会发展重点领域的急需紧缺专门人才,突出培养创新型科技人才和高技能 人才。鼓励和引导高校与企业建立联合培养人才的机制,重点加强研究团队和优势学科高级科技人才培养。 到 2015 年,从事科技活动人数超过 80 万人。继续实施南粤杰出人才培养工程,打造“珠江学者”品牌工 程,加强院士、博士后工作站建设。实施“千百十工程”和高层次人才访学研修计划,打造具有国内外领 先水平的学术带头人梯队。建立健全多层次的培训体系,加强国内外人才交流。 第三节 完善人才服务和管理体系 充分发挥市场在人力资源配置中的基础性作用,消除人才流动中的城乡、区域、部门、行业、身份和 所有制限制,构建统一、开放、有序的人力资源市场。加大人力资源开发投入,积极发展人力资源服务业, 建立健全科学的人才评价发现机制。表彰奖励杰出创新团队和专业技术人才,开展南粤功勋奖和南粤创新 奖评选。建立跨区域的人才交流合作服务平台,健全人才信息管理标准和人才资源动态预警机制。 第四章优化创新发展环境 夯实创新创业投融资支撑,加强知识产权管理和技术标准建设,促进形成要素完备、支撑有力和开放 包容的创新发展环境。 第一节 完善创新投融资支撑体系 积极探索金融与科技创新发展的新模式,形成支持创新创业的多元化投融资体系。建立 健全创业风险投资机制,设立广东省创业投资引导基金和一批国家地方联合新兴产业创业投资 基金,开展科技保险试点,建设创业投资融资担保平台,引导和鼓励创业投资投向重点创新领 域。积极发展知识产权质押、租赁融资,完善华南技术产权交易市场,大力推动创新型企业上 市融资。 第二节 实施知识产权和技术标准战略

加强知识产权的创造、运用、保护和管理,强化部省知识产权战略合作,建设国家级区域专利信息服 务中心和知识产权公共信息综合服务平台,大力发展知识产权优势企业和示范企业。实施自主知识产权技 术标准培植工程,推动自主知识产权和重大专利技术形成技术标准,优先采用和推广具有自主知识产权的 技术标准。积极鼓励和支持我省企事业单位主导或参与各类标准的制定修订,努力打造“广东标准”品牌 建立涉外应对和维权援助机制,加强技术性贸易唯垒的预警、应对和防控。建立自主创新标准化工程平台, 进一步完善标准技术服务支撑体系。 第三节营造良好创新氛围 积极营造“鼓励创新、激励探索、包容个性、宽容失败”的创新文化氛围。加快自主创新立法,不断 完善科技创新政策体系,推进形成尊重人才的社会环境和平等公开、竞争择优的制度环境,增强社会公共 创新创业意识。加强科普基础设施建设,开展多种形式的科普宜传工作。 第三篇优化升级建设全球重要现代产业基地 把现代产业体系建设作为加快转型升级、建设幸福广东的战略任务,坚持制造与创造相结合,制造业 与服务业相协调,信息化与工业化相融合,以广东现代产业500强项目为抓手,加快建设全球重要现代产 业基地和国家战略性新兴产业基地,形成战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业 结构。 第一章推进现代服务业大发展 推进现代服务业载体建设和服务业综合改革试点,实施现代服务业“三个一百”工程,构建高效生产 服务体系和优质生活服务体系。到2015年,建成10个产值超千亿元现代服务业基地,形成100个现代服 务业集聚区,现代服务业增加值占服务业比重达60%。 第一节大力发展生产服务业

加强知识产权的创造、运用、保护和管理,强化部省知识产权战略合作,建设国家级区域专利信息服 务中心和知识产权公共信息综合服务平台,大力发展知识产权优势企业和示范企业。实施自主知识产权技 术标准培植工程,推动自主知识产权和重大专利技术形成技术标准,优先采用和推广具有自主知识产权的 技术标准。积极鼓励和支持我省企事业单位主导或参与各类标准的制定修订,努力打造“广东标准”品牌。 建立涉外应对和维权援助机制,加强技术性贸易壁垒的预警、应对和防控。建立自主创新标准化工程平台, 进一步完善标准技术服务支撑体系。 第三节 营造良好创新氛围 积极营造“鼓励创新、激励探索、包容个性、宽容失败”的创新文化氛围。加快自主创新立法,不断 完善科技创新政策体系,推进形成尊重人才的社会环境和平等公开、竞争择优的制度环境,增强社会公共 创新创业意识。加强科普基础设施建设,开展多种形式的科普宣传工作。 第三篇 优化升级 建设全球重要现代产业基地 把现代产业体系建设作为加快转型升级、建设幸福广东的战略任务,坚持制造与创造相结合,制造业 与服务业相协调,信息化与工业化相融合,以广东现代产业 500 强项目为抓手,加快建设全球重要现代产 业基地和国家战略性新兴产业基地,形成战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业 结构。 第一章推进现代服务业大发展 推进现代服务业载体建设和服务业综合改革试点,实施现代服务业“三个一百”工程,构建高效生产 服务体系和优质生活服务体系。到 2015 年,建成 10 个产值超千亿元现代服务业基地,形成 100 个现代服 务业集聚区,现代服务业增加值占服务业比重达 60%。 第一节 大力发展生产服务业

重点发展金融保险、现代物流、信息服务、科技服务、商务会展、总部经济等面向生产的服务业,打 造四大现代服务业对外合作示范区。建设金融改革创新综合试验区,推进广州、深圳区域金融中心建设。 支持建设广东金融高新技术服务区,大力发展金融后台服务产业,努力建设辐射亚太地区的现代金融产业 后援服务基地。积极发展第三方物流、保税物流和国际物流,加快建设南方现代物流信息公共服务平台, 实施物流标准化服务示范工程,培有和建设30个省级物流园示范区。加快建设国家软件和信息技术服务基 地,积极发展新型信总传输服务。大力发展以研发设计、节能环保、质量检测等为重点的专业技术服务。 积极发展企业管理、法律服务、会计审计等专业服务,培育10家跨境经营并提供综合服务的本土性大型专 业服务企业。鼓励跨国公司和国内大型企业在粤设立物流中心、采购中心、研发中心和培训中心,促进总 部经济发展。提升发展专业会展,打造亚太重要会展经济区。 第二节提升发展生活服务业 加快采用信息技术和现代经营模式,推动旅游、商贸、房地产、社区服务等与百姓生活密切相关的生 活服务业发展。加快建设旅游综合改革示范区,建成亚太地区有重要影响力的国际旅游目的地和旅客集散 地。扩大数字终端设备等先进技术在商贸流通领域的应用,推广现代经营方式和新型业态,推动商业网点 向镇村延伸,建立城乡双向流通和产销衔接机制。发挥邮政现有网络优势,完善普遍服务,大力发展快递 物流等服务。积极引入社会力量投资发展社区服务、家政服务、养老服务、现代医疗服务,建设区、街、 居三级网铬。鼓励发展营养保健指导、健身关容等非医疗性健康服务产业。 第三节培育发展新兴服务业 积极培育创意产业、服务外包、人力资源服务和高技术服务等新兴服务业。加快推进科技与文化融合 发展,促进创意产业与制造业互相渗透,培育形成服务业新的增长点。调整和完善用地、消防审批、注册 登记等政策,鼓励发展工业设计、建筑设计等文化创意产业,形成粤港工业设计走廊,搭建国际设计交流 平台。以离岸服务外包为重点,积极承接国际服务外包业务。鼓励制造业企业分离内置服务业务,加快发 展与制造业联动的研发设计、物流服务、会展服务、采购与营销服务、人力资源服务等生产服务外包业务

重点发展金融保险、现代物流、信息服务、科技服务、商务会展、总部经济等面向生产的服务业,打 造四大现代服务业对外合作示范区。建设金融改革创新综合试验区,推进广州、深圳区域金融中心建设。 支持建设广东金融高新技术服务区,大力发展金融后台服务产业,努力建设辐射亚太地区的现代金融产业 后援服务基地。积极发展第三方物流、保税物流和国际物流,加快建设南方现代物流信息公共服务平台, 实施物流标准化服务示范工程,培育和建设 30 个省级物流园示范区。加快建设国家软件和信息技术服务基 地,积极发展新型信息传输服务。大力发展以研发设计、节能环保、质量检测等为重点的专业技术服务。 积极发展企业管理、法律服务、会计审计等专业服务,培育 10 家跨境经营并提供综合服务的本土性大型专 业服务企业。鼓励跨国公司和国内大型企业在粤设立物流中心、采购中心、研发中心和培训中心,促进总 部经济发展。提升发展专业会展,打造亚太重要会展经济区。 第二节 提升发展生活服务业 加快采用信息技术和现代经营模式,推动旅游、商贸、房地产、社区服务等与百姓生活密切相关的生 活服务业发展。加快建设旅游综合改革示范区,建成亚太地区有重要影响力的国际旅游目的地和旅客集散 地。扩大数字终端设备等先进技术在商贸流通领域的应用,推广现代经营方式和新型业态,推动商业网点 向镇村延伸,建立城乡双向流通和产销衔接机制。发挥邮政现有网络优势,完善普遍服务,大力发展快递 物流等服务。积极引入社会力量投资发展社区服务、家政服务、养老服务、现代医疗服务,建设区、街、 居三级网络。鼓励发展营养保健指导、健身美容等非医疗性健康服务产业。 第三节 培育发展新兴服务业 积极培育创意产业、服务外包、人力资源服务和高技术服务等新兴服务业。加快推进科技与文化融合 发展,促进创意产业与制造业互相渗透,培育形成服务业新的增长点。调整和完善用地、消防审批、注册 登记等政策,鼓励发展工业设计、建筑设计等文化创意产业,形成粤港工业设计走廊,搭建国际设计交流 平台。以离岸服务外包为重点,积极承接国际服务外包业务。鼓励制造业企业分离内置服务业务,加快发 展与制造业联动的研发设计、物流服务、会展服务、采购与营销服务、人力资源服务等生产服务外包业务