第二节 酸碱理论 一、酸碱电离理论 二、酸碱质子理论 三、酸碱电子理论

第二节 酸碱理论 一、酸碱电离理论 二、酸碱质子理论 三、酸碱电子理论

一、 酸碱电离理论 酸碱电离理论认为:凡在水溶液中电离出的 阳离子全部是H+的化合物是酸;电离出的阴离子 全是OH的化合物是碱。酸碱反应的实质就是H中 与OH作用生成HO。 酸碱电离理论的优点是能简便地说明酸碱在 水溶液中的反应。但由于该理论把酸碱仅限于水 溶液中,无法说明非水溶剂中的酸碱性。另外, 电离理论把碱限制为氢氧化物,也无法解释氨水 呈碱性这一事实

一、酸碱电离理论 酸碱电离理论认为:凡在水溶液中电离出的 阳离子全部是H+的化合物是酸;电离出的阴离子 全是OH- 的化合物是碱。酸碱反应的实质就是H+ 与OH-作用生成H2O。 酸碱电离理论的优点是能简便地说明酸碱在 水溶液中的反应。但由于该理论把酸碱仅限于水 溶液中,无法说明非水溶剂中的酸碱性。另外, 电离理论把碱限制为氢氧化物,也无法解释氨水 呈碱性这一事实

二、 酸碱质子理论 酸碱质子理论认为:凡能给出质子的物质都是 酸,凡能接受质子的物质都是碱,酸是质子的给子 体,碱是质子的接受体。 酸二H十碱 (1)酸失去质子后即成为其共轭碱,碱得到质 子后即成为其共轭酸。 (2)酸和碱可以是中性分子,也可以是阳离子 或阴离子。 (3)有些物质既可以作为酸给出质子,又可以 作为碱接受质子,这些物质称为两性物质。 (4)在质子理论中没有盐的概念。 (5)实际上,在溶液中共轭酸碱对之间并不存 在上述简单平断

二、酸碱质子理论 酸碱质子理论认为:凡能给出质子的物质都是 酸,凡能接受质子的物质都是碱,酸是质子的给予 体,碱是质子的接受体。 (1)酸失去质子后即成为其共轭碱,碱得到质 子后即成为其共轭酸。 (2)酸和碱可以是中性分子,也可以是阳离子 或阴离子。 (3)有些物质既可以作为酸给出质子,又可以 作为碱接受质子,这些物质称为两性物质。 (4)在质子理论中没有盐的概念。 (5)实际上,在溶液中共轭酸碱对之间并不存 在上述简单平衡。 酸 H + + 碱

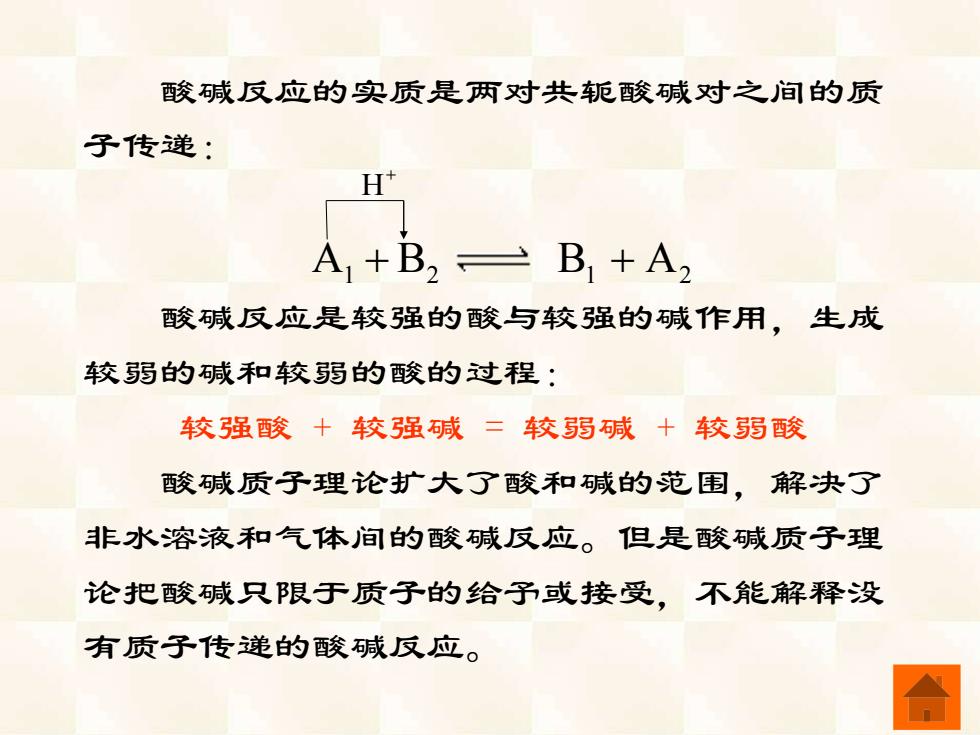

酸碱反应的实质是两对共轭酸碱对之间的质 子传递: H A1+B,=B1+A2 酸碱反应是较强的酸与较强的碱作用,生成 较弱的碱和较弱的酸的过程: 较强酸+较强碱三较弱碱+较弱酸 酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,解决了 非水溶液和气体间的酸碱反应。但是酸碱质子理 论把酸碱只限于质子的给予或接受,不能解释没 有质子传递的酸碱反应

酸碱反应是较强的酸与较强的碱作用,生成 较弱的碱和较弱的酸的过程: 较强酸 + 较强碱 = 较弱碱 + 较弱酸 酸碱质子理论扩大了酸和碱的范围,解决了 非水溶液和气体间的酸碱反应。但是酸碱质子理 论把酸碱只限于质子的给予或接受,不能解释没 有质子传递的酸碱反应。 A B B A 1 2 1 2 + + + H 酸碱反应的实质是两对共轭酸碱对之间的质 子传递:

三、酸碱电子理论 酸碱电子理论认为:凡是能接受电子对的物 质就是酸;凡是能给出电子对的物质就是碱。酸 碱反应的实质是碱提供电子对,与酸形成配位键 而生成酸碱配合物: 酸十碱〉酸碱配合物 酸碱电子理论是目前应用最为广泛的酸碱理 论。但酸碱电子理论对酸碱认识过于笼统,因而 不易掌握酸碱的特征,也使不同类型反应之间的 界限基本消除,最大的缺点是不易确定酸碱的相 对强度

三、酸碱电子理论 酸碱电子理论认为:凡是能接受电子对的物 质就是酸;凡是能给出电子对的物质就是碱。酸 碱反应的实质是碱提供电子对,与酸形成配位键 而生成酸碱配合物: 酸 + 碱 酸碱配合物 酸碱电子理论是目前应用最为广泛的酸碱理 论。但酸碱电子理论对酸碱认识过于笼统,因而 不易掌握酸碱的特征,也使不同类型反应之间的 界限基本消除,最大的缺点是不易确定酸碱的相 对强度。 ⎯⎯→