儿童心理学 〔瑞士〕J.皮亚杰B.英海尔德著 吴福元译 商务印书馆 1981年·北京

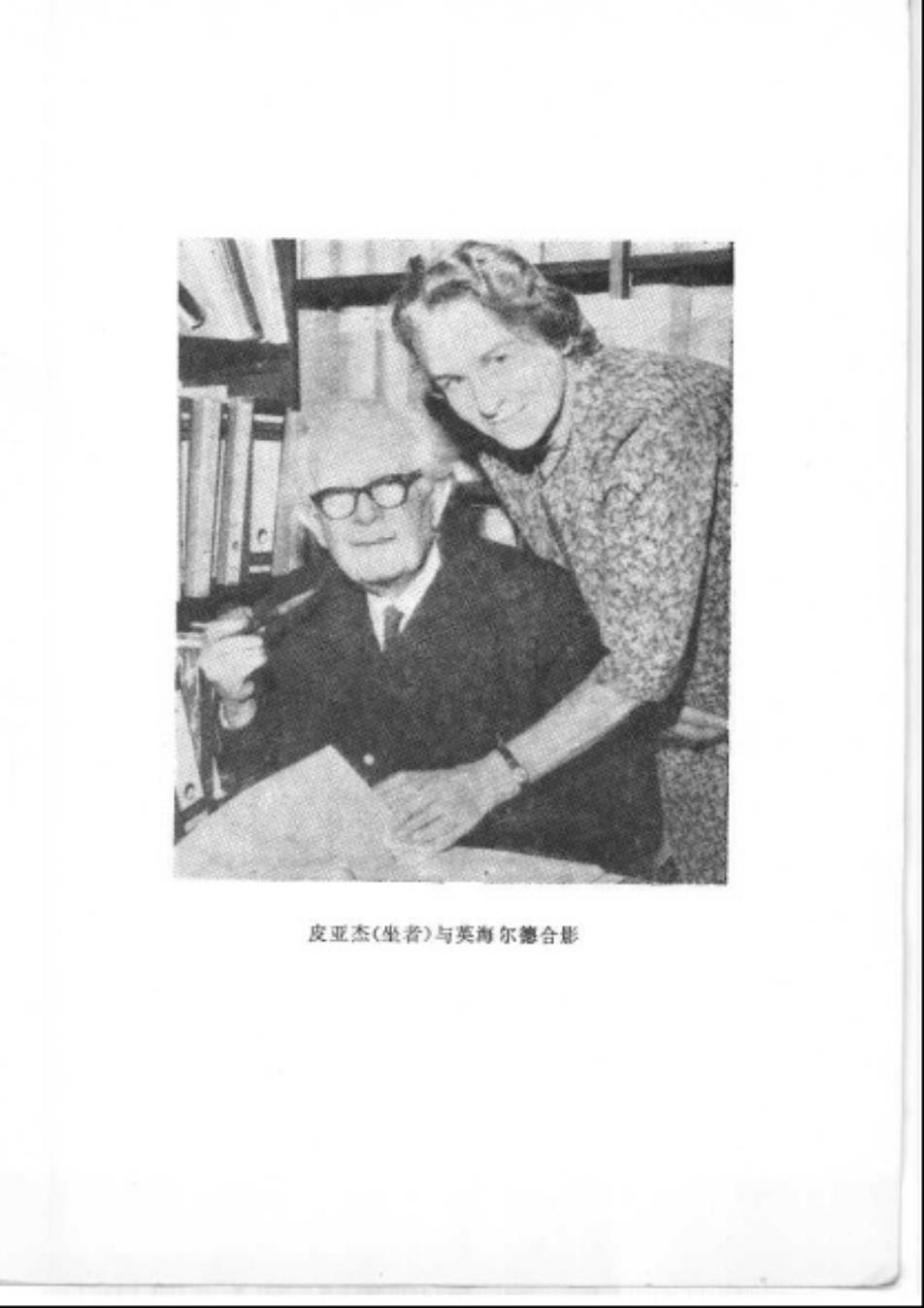

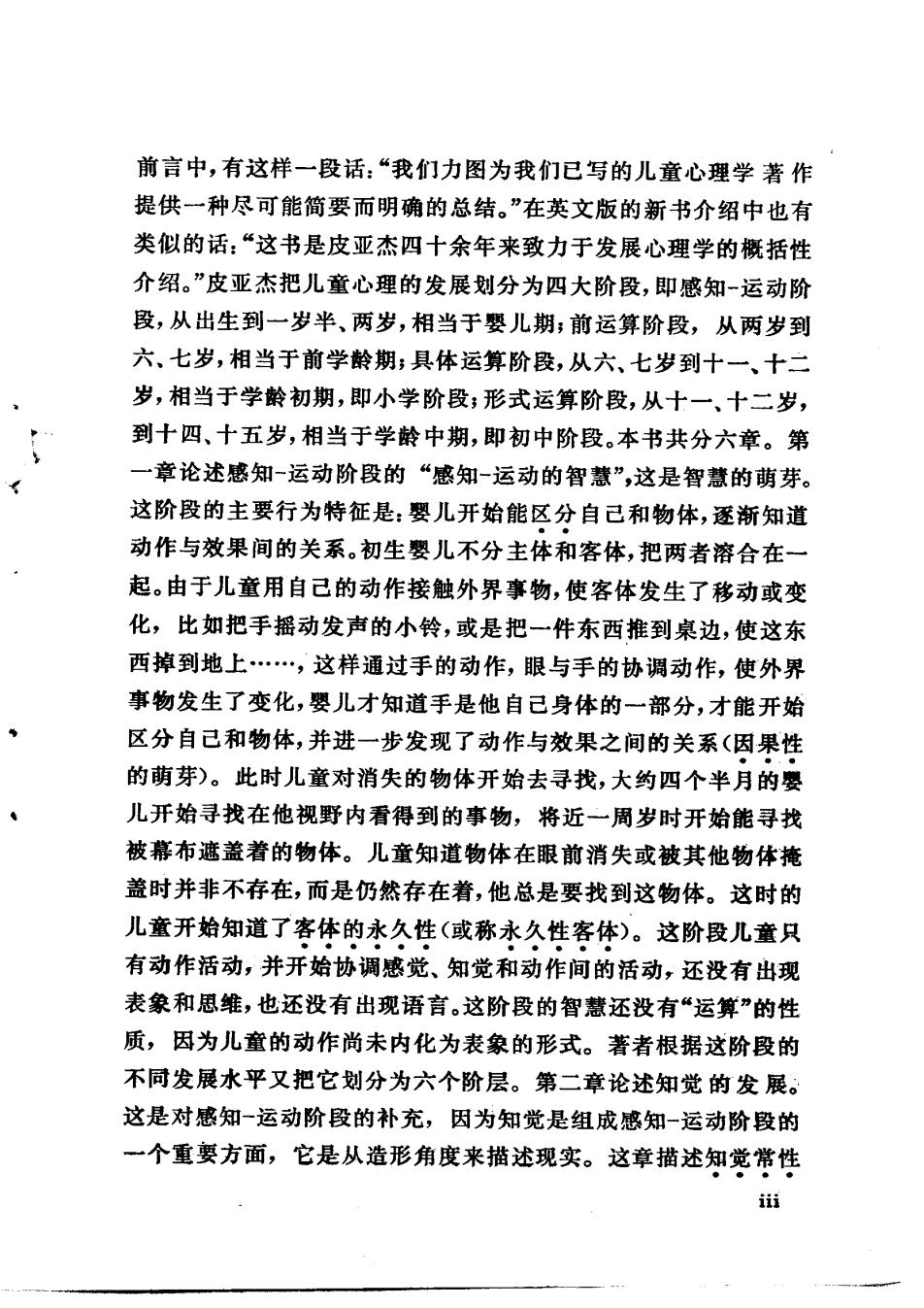

皮亚杰(坐者)与英海尔德合影

译者前言 思维是认识过程的高级阶段,心理学中有一门分支称为思维 心理学,它是研究思维发展的过程、特点和规律的科学。关于儿童 思维发展的理论有不少心理学工作者进行了或正在进行着探索和 研究,而以瑞士心理学家J.皮亚杰为首的日内瓦学派对儿童思维 发展的研究和实验,在国际心理界受到比较广泛的重视,对西方资 本主义国家的儿童教育、中小学课程及教学方法的改革也有一定 的影响。 本书原著文字比较简练,有的地方相当难懂。为了使读者对 皮亚杰的理论能有初步了解,在这篇前言中分为两个部分阐述。一 是扼要介绍他的“发生认识论”,因为“发生认识论”是他的思维理 论的重要组成部分。二是对本书作提要性的介绍,希望提供一些 线索,供阅读时参考,这对读者特别是初次接触皮亚杰理论的读者 可能有所裨益。 皮亚杰在六十年代初创立了“发生认识论”。通俗言之,发生 认识论主要研究知识是怎样形成和发展的。他把知识的发生与发 展归纳为两个主要方面:(1)知识形成的心理结构(即认识结构); (2)知识发展过程中新知识形成的机制。他认为新知识乃是连续 不断的构成的结果。关于认识结构这个概念,在他的理论中占有 重要地位。他说,智慧的本质就是适应,而每一个智慧活动都含有 一定的认识结构。他反对传统的单向活动(刺激→反应,即S→R 公式),提出了双向活动(刺激之反应,即S之R公式)。1970年在他 所写的题为《皮亚杰的理论》一文中(见P.缪森主编《儿童心理学手

册》第一卷,1970年版)进一步提出S→(AT)→R公式。意指一定 刺激(S)被个体同化(A)于认识结构(T)之中,才能对刺激(S)作出 反应(R)。 认识结构这一概念涉及图式(scheme)、同化(assimilation)、顺 应(accommodation)和平衡(equilibrium)四个基本概念。图式指 动作的结构,是人类认识事物的基础。婴儿最初的图式是一些本能 动作,是遗传性的,即皮亚杰所说的“遗传性的图式”。例如,初生 婴儿在吸奶时,把奶头同化到吸吮的图式之中,后在适应环境的过 程中图式不断改变和复杂化。婴儿在吸奶时既看到妈妈的形象, 又听到妈妈的声音,还接触到妈妈怀抱的姿势等等,因而由最初遗 传性的反射图式发展为多种图式的协同活动,儿童的心理水平随 之不断提高。同化和顺应是个体适应环境的两种机能。在认识过 程中,同化是个体把客体纳入主体的图式之中,这只能引起图式的 量的变化,顺应是主体的图式不能同化客体,因而引起图式的质的 变化,促进调整原有图式或创立新的图式。皮亚杰在本书第一章中 对同化和顺应所给的定义是:“刺激输入的过滤或改变,称为同化: 内部图式的改变以适应现实,称为顺应”。平衡是指什么呢?平衡 是指同化作用和顺应作用两种机能的平衡。儿童每遇到新事物, 在认识过程中总是试用原有图式去同化,如获得成功,便得到暂时 的认识上的平衡。反之,儿童便作出顺应,调整原有图式或创立新 图式去同化新事物,直至达到认识上的新的平衡。他曾这样说 过:“智慧行为是依赖于同化与顺应两种机能从最初不稳定的平衡 过渡到逐渐稳定的平衡。”这种新的暂时的平衡不是绝对静止或终 结,而是某一水平的平衡成为另一较高水平的平衡运动的开始。这 种不断的发展的平衡就是皮亚杰所理认识结构的形成和发展的基 本过程,也就是他的发生认识论的重要组成部分。】 本书于1966年用法文出版,1969年译成英文。在该书著者的

前言中,有这样一段话:“我们力图为我们已写的儿童心理学著作 提供一种尽可能简要而明确的总结。”在英文版的新书介绍中也有 类似的话:“这书是皮亚杰四十余年来致力于发展心理学的概括性 介绍。”皮亚杰把儿童心理的发展划分为四大阶段,即感知-运动阶 段,从出生到一岁半、两岁,相当于婴儿期影前运算阶段,从两岁到 六、七岁,相当于前学龄期,具体运算阶段,从六、七岁到十一、十二 岁,相当于学龄初期,即小学阶段;形式运算阶段,从十一、十二岁, 到十四、十五岁,相当于学龄中期,即初中阶段。本书共分六章。第 一章论述感知-运动阶段的“感知-运动的智慧”,这是智慧的萌芽。 这阶段的主要行为特征是:婴儿开始能区分自己和物体,逐渐知道 动作与效果间的关系。初生婴儿不分主体和客体,把两者溶合在一 起。由于儿童用自己的动作接触外界事物,使客体发生了移动或变 化,比如把手摇动发声的小铃,或是把一件东西推到桌边,使这东 西掉到地上.,这样通过手的动作,眼与手的协调动作,使外界 事物发生了变化,要儿才知道手是他自已身体的一部分,才能开始 区分自己和物体,并进一步发现了动作与效果之间的关系(因果性 的萌芽)。此时儿童对消失的物体开始去寻找,大约四个半月的婴 儿开始寻找在他视野内看得到的事物,将近一周岁时开始能寻找 被幕布遮盖着的物体。儿童知道物体在眼前消失或被其他物体掩 盖时并非不存在,而是仍然存在着,他总是要找到这物体。这时的 儿童开始知道了客体的永久性(或称永久性客体)。这阶段儿童只 有动作活动,并开始协调感觉、知觉和动作间的活动,还没有出现 表象和思维,也还没有出现语言。这阶段的智慧还没有“运算”的性 质,因为儿童的动作尚未内化为表象的形式。著者根据这阶段的 不同发展水平又把它划分为六个阶层。第二章论述知觉的发展。 这是对感知一运动阶段的补充,因为知觉是组成感知一运动阶段的 一个重要方面,它是从造形角度来描述现实。这章描述知觉常性 iii