于百余年后矣.今刺举其发明之可纪者如下. 一.明静庵安图之割圜密率捷法 二.孔巽轩之三乘方以上开方捷法及割圆四例. 三.李四香之《方程新术草》. 四.黎见山应南之求句股率捷法 五.汪孝婴之发明天元一正负开方之可知不可知. 六.董方立之发明割圜连比例术 七.徐君青之发明屡乘屡除的对数 八.戴鄂士之发明对数简法 九.邹特夫之发明乘方捷术 十.李壬叔之以尖锥驭对数. 十一.顾尚之之和较相求对数八术. 十二.夏紫笙之创曲线新术 以上所举,不过在三部《畴人传》中临时挦撦.我之学力,本不配讨 论此学,其中漏略错误,定以当不少.但即循此以观大略,已可见此 学在清代发展进步之程度为何如· P373-376. 58.清代算学家多不寿,实吾学界一大不幸也.内中梅定九寿八十九, 李壬叔寿七十,二老岿然绾一代终始,差足慰情.自余若焦里堂金五 十八,戴鄂士仅五十六,王寅旭、戴东元皆仅五十五,邹特夫仅五十 一,邹叔勣仅四十九,马远林仅四十八,汪孝婴仅四十六,李四香、夏

于百余年后矣.今刺举其发明之可纪者如下. 一.明静庵安图之割圜密率捷法. 二.孔巽轩之三乘方以上开方捷法及割圜四例. 三.李四香之《方程新术草》. 四.黎见山应南之求句股率捷法. 五.汪孝婴之发明天元一正负开方之可知不可知. 六.董方立之发明割圜连比例术. 七.徐君青之发明屡乘屡除的对数. 八.戴鄂士之发明对数简法. 九.邹特夫之发明乘方捷术. 十.李壬叔之以尖锥驭对数. 十一.顾尚之之和较相求对数八术. 十二.夏紫笙之创曲线新术. 以上所举,不过在三部《畴人传》中临时挦撦.我之学力,本不配讨 论此学,其中漏略错误,定以当不少.但即循此以观大略,已可见此 学 在 清 代 发 展 进 步 之 程 度 为 何 如 . P373-376. 58.清代算学家多不寿,实吾学界一大不幸也.内中梅定九寿八十九, 李壬叔寿七十,二老岿然绾一代终始,差足慰情.自余若焦里堂金五 十八,戴鄂士仅五十六,王寅旭、戴东元皆仅五十五,邹特夫仅五十 一,邹叔勣仅四十九,马远林仅四十八,汪孝婴仅四十六,李四香、夏

紫笙皆仅四十五.尤促者,熊韬之仅三十九,孔巽轩仅三十五,董立 方仅三十三,左壬叟曾栗誠卒年未详,大抵皆不逾四十.鸣呼!岂兹 事耗精太甚,易损天年耶?何见夺之速且多也.夫使巽轩、方立辈有 定九寿,则所以嘉惠学界者宜何如哉?又洪杨之乱,学者多殉,而算 家尤众.徐君青以封疆江苏巡抚死绥,固宜矣.乃若罗茗香、马远林、 邹叔勣、戴鄂士、顾尚之、凌厚堂堃、张南平富禧皆先后及难.其 余诸家遗著投灰烬者且不少.鸣呼!丧乱之为文化厄,有如是也. P376-377. 59.十九世纪欧洲科学之输入,自壬叔始.乱事既定,曾文正社制造 局于上海,中附属译书之科,以官力提倡之.时壬叔已老,在总理衙 门为章京,不能亲译事,则华若汀蘅芳继之,与傅兰雅共译为多,所 译有英人华里司之《代数术》、《微积溯原》,海麻士之《三角数理》 等.此外则徐虎臣建寅、赵仲涵元益等皆有所译述,然精深不逮李华 云.晚清李、华译述之业,其忠实与辛勤不让晚明之徐、李,而所发 生之影响则似远逊.李、徐译业,直接产生王、梅,能全部消化其 所译受,更进而求本国学问之独立,因以引起三百年间斯学之发达。 李、华译书时,老辈专精斯学者已成家数,译本不过供其参考品,不 复能大有所进益,而后辈则浮鹜者多,不复专精斯旨.故求如王、梅 其人者,直至今日,盖无闻也.岂惟今日,恐更迟至若千年,亦犹是也 P377. 60.算学为一切自然科学之基础,欲治科学,非于算有相当素养不能

紫笙皆仅四十五.尤促者,熊韬之仅三十九,孔巽轩仅三十五,董立 方仅三十三,左壬叟曾栗諴卒年未详,大抵皆不逾四十.呜呼!岂兹 事耗精太甚,易损天年耶?何见夺之速且多也.夫使巽轩、方立辈有 定九寿,则所以嘉惠学界者宜何如哉?又洪杨之乱,学者多殉,而算 家尤众.徐君青以封疆江苏巡抚死绥,固宜矣.乃若罗茗香、马远林、 邹叔勣、戴鄂士、顾尚之、凌厚堂堃、张南平富禧皆先后及难.其 余诸家遗著投灰烬者且不少.呜呼!丧乱之为文化厄,有如是也. P376-377. 59.十九世纪欧洲科学之输入,自壬叔始.乱事既定,曾文正社制造 局于上海,中附属译书之科,以官力提倡之.时壬叔已老,在总理衙 门为章京,不能亲译事,则华若汀蘅芳继之,与傅兰雅共译为多,所 译有英人华里司之《代数术》、《微积溯原》,海麻士之《三角数理》 等.此外则徐虎臣建寅、赵仲涵元益等皆有所译述,然精深不逮李华 云.晚清李、华译述之业,其忠实与辛勤不让晚明之徐、李,而所发 生之影响则似远逊.李、徐译业,直接产生王、梅,能全部消化其 所译受,更进而求本国学问之独立,因以引起三百年间斯学之发达. 李、华译书时,老辈专精斯学者已成家数,译本不过供其参考品,不 复能大有所进益,而后辈则浮鹜者多,不复专精斯旨.故求如王、梅 其人者,直至今日,盖无闻也.岂惟今日,恐更迟至若干年,亦犹是也. P377. 60.算学为一切自然科学之基础,欲治科学,非于算有相当素养不能

为功,昭昭然也.然环观今之青年,在学校中对于此科之兴味和衰 落一致于此甚也!学之数年,恐其所得素养比诸门外汉如我者所剩 无几也,反不如百余年前专读“线装书”之老经生犹知以此学为重 也.鸣呼!此非一门学术兴废之小问题,实全部学风盛衰之大问题 也. P377. 61.清儒颇能用科学精神以治学,此无论何人所不能否认也.虽然, 其精力什九费于考证古典,勉誉之亦只能谓所研究者为人文科学中 之一小部分,其去全体之人文科学已甚远.若自然科学之部,则欲勉 举一人一书,且觉困难. P378. 62.中国音乐,发达甚早.言“六艺”者两说,《周官》大司徒之“礼、 乐、射、御、书、数”;《<汉书·艺文志》之“诗、书、礼、乐、 易、春秋”.乐皆与居一焉.儒家尤以之为教育主要工具以是招墨氏 之 非 议 P384. 63.初期汉学家之乐学的著作,最有名者为江慎修之《律吕新论》二 卷,《律吕阐微》十一卷.慎修长于算,故以算理解乐律,多能匡正宋 明人之失.然乐律应否以算理解释,实为先决条件.慎修虽用力甚勤, 然其截断众流之识,恐反出西河虾也. P385. 64.清儒最能明乐学条贯者,前有凌次仲,后有陈兰甫,而介其间者

为功,昭昭然也. 然环观今之青年,在学校中对于此科之兴味和衰 落一致于此甚也!学之数年,恐其所得素养比诸门外汉如我者所剩 无几也,反不如百余年前专读“线装书”之老经生犹知以此学为重 也.呜呼!此非一门学术兴废之小问题,实全部学风盛衰之大问题 也. P377. 61.清儒颇能用科学精神以治学,此无论何人所不能否认也.虽然, 其精力什九费于考证古典,勉誉之亦只能谓所研究者为人文科学中 之一小部分,其去全体之人文科学已甚远.若自然科学之部,则欲勉 举一人一书,且觉困难. P378. 62.中国音乐,发达甚早.言“六艺”者两说,《周官》大司徒之“礼、 乐、射、御、书、数” ;《<汉书·艺文志》之“诗、书、礼、乐、 易、春秋”.乐皆与居一焉.儒家尤以之为教育主要工具以是招墨氏 之 非 议 . P384. 63.初期汉学家之乐学的著作,最有名者为江慎修之《律吕新论》二 卷,《律吕阐微》十一卷.慎修长于算,故以算理解乐律,多能匡正宋 明人之失.然乐律应否以算理解释,实为先决条件.慎修虽用力甚勤, 然其截断众流之识,恐反出西河虾也. P385. 64.清儒最能明乐学条贯者,前有凌次仲,后有陈兰甫,而介其间者

有徐新田养原. P385. 科学史十论 席泽宗著 复旦大学出版社 2008.11第一版 目录 1.科学史与现代科学 1-13. 一.思想方法科学史与科学的对接点; 二.科学资料对现代科学研究的作用; 三.科学史为科学与社会的互动影响提供借鉴; 四.科学史是一门现代科学 2.科学史与历史科学 15-27. 一.科学史的性质 二.科学史和历史科学分离的原因; 三.科学史的纵深发展; 四.科学史和历史科学的互补关系: 五.简短的结论 3.中国科学的传统与未来 29-49. 一.中国古代有没有科学? 二.中国古代科学是否只是辉煌的过去?

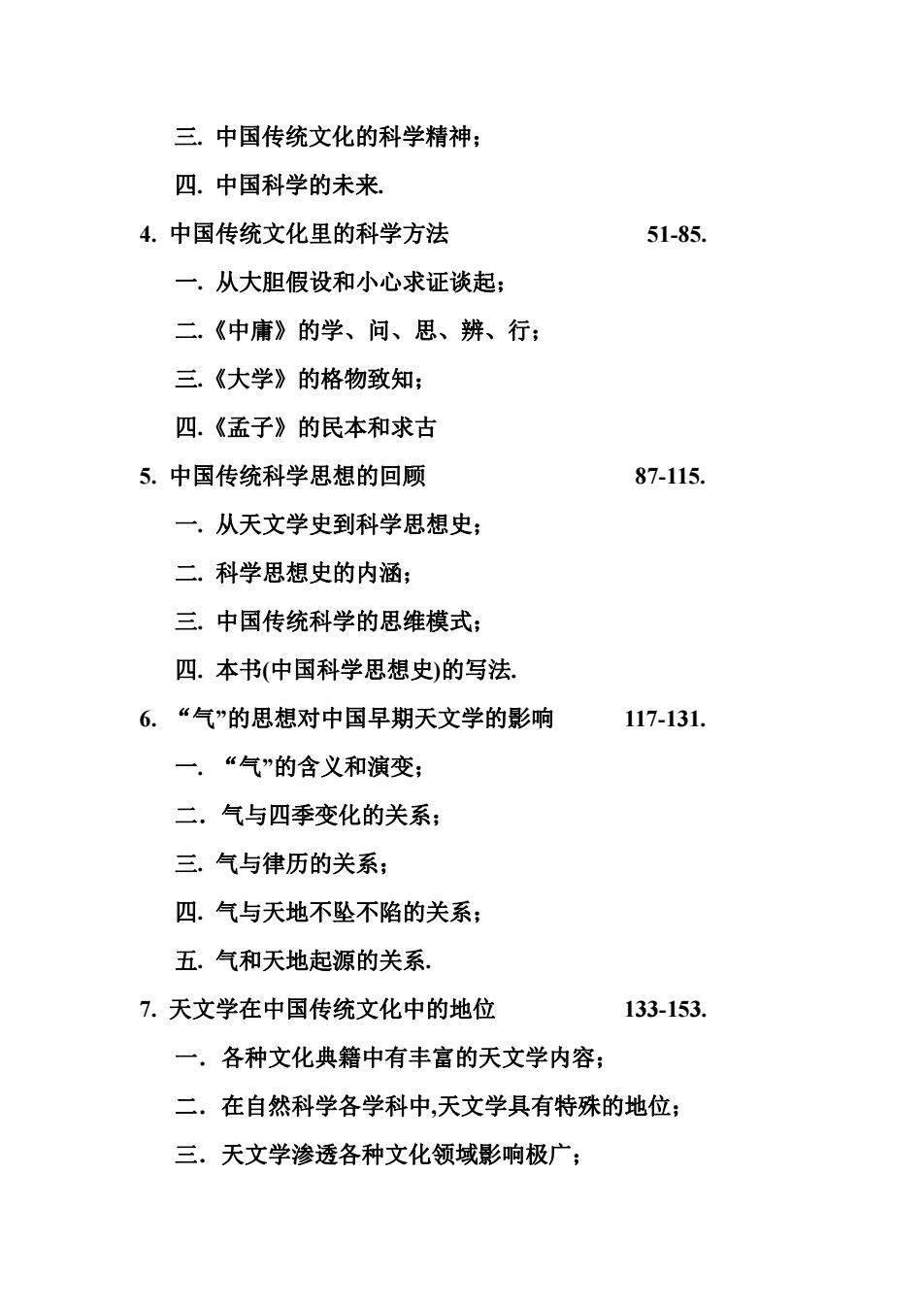

有徐新田养原. P385. 科学史十论 席泽宗 著 复旦大学出版社 2008.11 第一版 目 录 1. 科学史与现代科学 1-13. 一. 思想方法-科学史与科学的对接点; 二. 科学资料对现代科学研究的作用; 三. 科学史为科学与社会的互动影响提供借鉴; 四. 科学史是一门现代科学. 2. 科学史与历史科学 15-27. 一. 科学史的性质; 二. 科学史和历史科学分离的原因; 三. 科学史的纵深发展; 四. 科学史和历史科学的互补关系; 五. 简短的结论. 3. 中国科学的传统与未来 29-49. 一. 中国古代有没有科学? 二. 中国古代科学是否只是辉煌的过去?

三.中国传统文化的科学精神: 四.中国科学的未来 4.中国传统文化里的科学方法 51-85. 一.从大胆假设和小心求证谈起; 二.《中庸》的学、问、思、辨、行; 三.《大学》的格物致知; 四.《孟子》的民本和求古 5.中国传统科学思想的回顾 87-115. 一.从天文学史到科学思想史; 二.科学思想史的内涵; 三.中国传统科学的思维模式; 四.本书(中国科学思想史)的写法 6.“气”的思想对中国早期天文学的影响 117-131. 一.“气”的含义和演变; 二.气与四季变化的关系; 三.气与律历的关系; 四.气与天地不坠不陷的关系; 五.气和天地起源的关系 7.天文学在中国传统文化中的地位 133-153. 一.各种文化典籍中有丰富的天文学内容; 二.在自然科学各学科中,天文学具有特殊的地位; 三.天文学渗透各种文化领域影响极广;

三. 中国传统文化的科学精神; 四. 中国科学的未来. 4. 中国传统文化里的科学方法 51-85. 一. 从大胆假设和小心求证谈起; 二.《中庸》的学、问、思、辨、行; 三.《大学》的格物致知; 四.《孟子》的民本和求古 5. 中国传统科学思想的回顾 87-115. 一. 从天文学史到科学思想史; 二. 科学思想史的内涵; 三. 中国传统科学的思维模式; 四. 本书(中国科学思想史)的写法. 6. “气”的思想对中国早期天文学的影响 117-131. 一. “气”的含义和演变; 二.气与四季变化的关系; 三. 气与律历的关系; 四. 气与天地不坠不陷的关系; 五. 气和天地起源的关系. 7. 天文学在中国传统文化中的地位 133-153. 一.各种文化典籍中有丰富的天文学内容; 二.在自然科学各学科中,天文学具有特殊的地位; 三.天文学渗透各种文化领域影响极广;