附件 表1教学内容 数季主要内容 季时备 第一章维论 第一节化学研究的对象与内容 一、化学研究的内容 二、化学变化的基 三、化学的分支学科 第二章定量分析幅论 上闲款数语业分析化学证 第一节定量分析的任务、方法及发展趋势 第一节定分析的一程序 第三节定量分析的误差 有效数字及运算规则 置信区同与置信概丰(简介) 三,可疑值的取舍 第五节滴定分析 一、滴定分析基本概念与方法 二、滴定分析对化学反应的要求与演定方式 三、标准溶液与基准物质 8

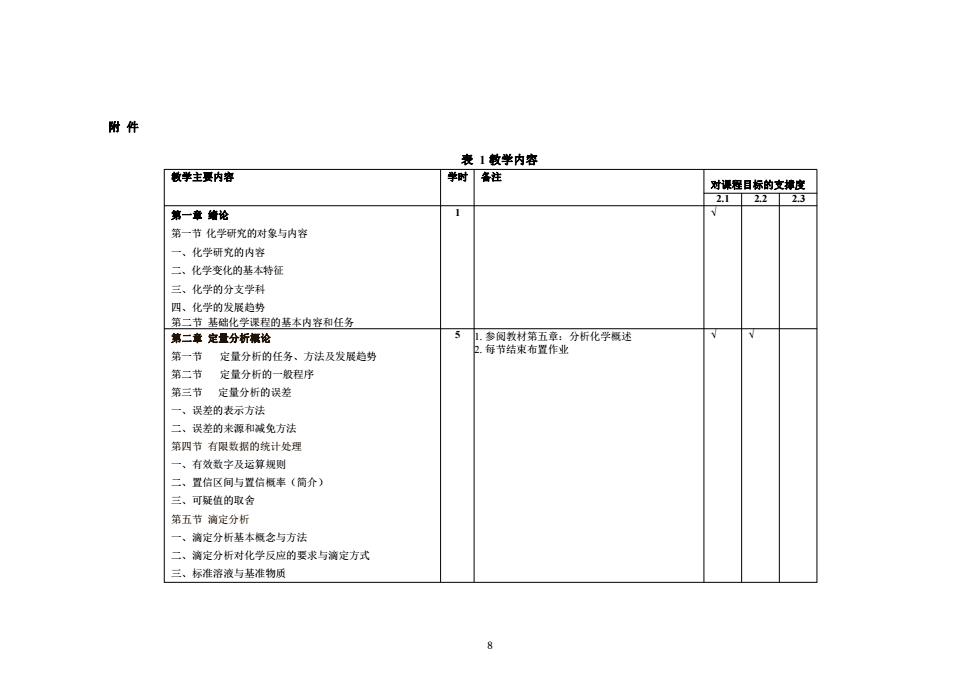

8 附 件 表 1 教学内容 教学主要内容 学时 备注 对课程目标的支撑度 2.1 2.2 2.3 第一章 绪论 第一节 化学研究的对象与内容 一、化学研究的内容 二、化学变化的基本特征 三、化学的分支学科 四、化学的发展趋势 第二节 基础化学课程的基本内容和任务 1 √ 第二章 定量分析概论 第一节 定量分析的任务、方法及发展趋势 5 1. 参阅教材第五章:分析化学概述 2. 每节结束布置作业 √ √ 第二节 定量分析的一般程序 第三节 定量分析的误差 一、误差的表示方法 二、误差的来源和减免方法 第四节 有限数据的统计处理 一、有效数字及运算规则 二、置信区间与置信概率(简介) 三、可疑值的取舍 第五节 滴定分析 一、滴定分析基本概念与方法 二、滴定分析对化学反应的要求与滴定方式 三、标准溶液与基准物质

四、滴定分析的计算 第三章化学反应的速率和限度 .参阅教材第三章:化学反应速率和化学平衡 第一节化学反应速率 2.每节结束布置作业 一、化学反应速率的表示方法 二、化学反应速率理论简介 第二节化学反应速率理论(4层次) 第三节影响化学反应速率的因素 一、浓度对化学反应速率的影响 二、温度对化学反应速率的影响 三、催化剂对化学反应速率的影响 第四节化学反应的限度—化学平衡 一、化学平衡 二、根据反应商(判断反应方向 三、化学平衡的移动 第四章酸碱平衡与酸碱清定法 12 ·参阅教材 第一节酸碱质子理论 第六章:酸碱平衡 第七章:酸碱滴定 一、质子酸碱的概念 .每节结束布置作业 二、酸碱反应 三、水溶液中的酸碱反应及其平衡常数 第二节影响酸碱平衡的因素 一、稀释作用 二、同离子效应 三、酸碱对弱酸(碱)型体分布的影响 第三节酸碱水溶液酸度的计算 一、质子条件 二、一元弱酸(弱碱)水溶液酸度的计算(最荷式) 三、多元弱酸(弱碱)水溶液酸度的计算(最简式) 9

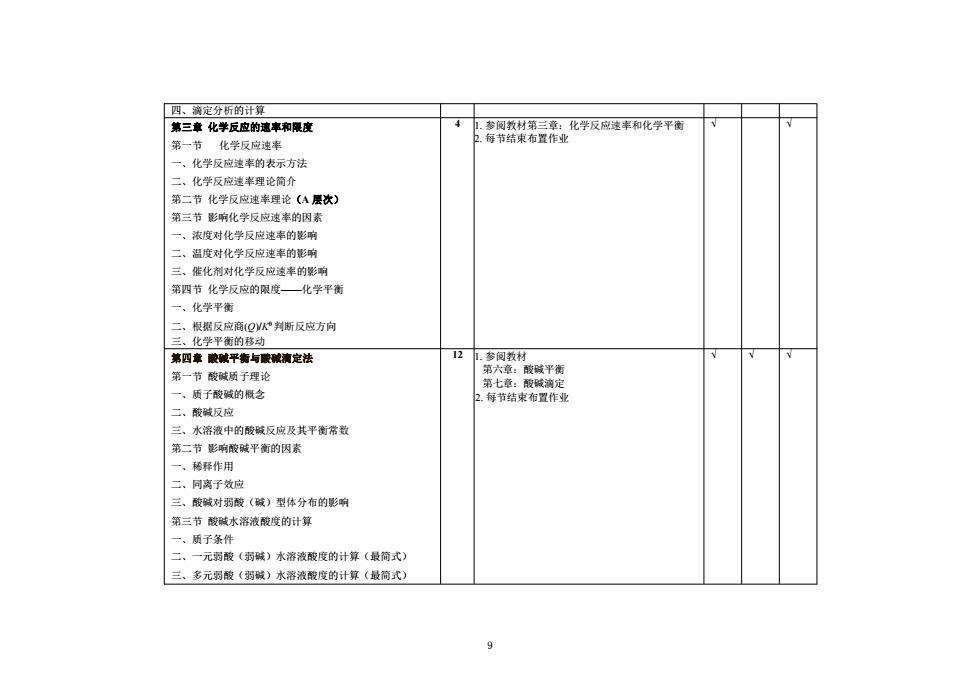

9 四、滴定分析的计算 第三章 化学反应的速率和限度 第一节 化学反应速率 4 1. 参阅教材第三章:化学反应速率和化学平衡 2. 每节结束布置作业 √ √ 一、化学反应速率的表示方法 二、化学反应速率理论简介 第二节 化学反应速率理论(A 层次) 第三节 影响化学反应速率的因素 一、浓度对化学反应速率的影响 二、温度对化学反应速率的影响 三、催化剂对化学反应速率的影响 第四节 化学反应的限度——化学平衡 一、化学平衡 二、根据反应商(Q)/K判断反应方向 三、化学平衡的移动 第四章 酸碱平衡与酸碱滴定法 12 1. 参阅教材 第六章:酸碱平衡 第七章:酸碱滴定 2. 每节结束布置作业 √ √ √ 第一节 酸碱质子理论 一、质子酸碱的概念 二、酸碱反应 三、水溶液中的酸碱反应及其平衡常数 第二节 影响酸碱平衡的因素 一、稀释作用 二、同离子效应 三、酸碱对弱酸(碱)型体分布的影响 第三节 酸碱水溶液酸度的计算 一、质子条件 二、一元弱酸(弱碱)水溶液酸度的计算(最简式) 三、多元弱酸(弱碱)水溶液酸度的计算(最简式)

四、两性物质水溶液酸度的计算(最简式) 五、缓冲溶液 第四节酸碱指示剂 一、酸碱指示剂的变色原理 二、使用酸碱指示剂应注意的问题 三、混合指示剂 第五节酸碱滴定曲线和指示剂的选择 一、一元强酸强碱滴定 二、一元弱酸(弱碱)滴定 三、多元弱酸(弱碱)滴定 第六节酸碱滴定法的应用 一、酸碱标准溶液的配制与标定 二、酸碱滴定法的应用 第五章沉淀溶解平衡与沉淀清定法 6 1参阅牧材 第一节难溶电解质的溶解平衡 第八章:沉淀溶解平衡 第九章:沉淀滴定法 一、溶度积常数 每节结束布置作业 二、溶度积与溶解度 三、溶度积规则 第二节沉淀的生成与溶解 一、沉淀的生成 二、分步沉淀 三、沉淀的溶解 四、沉淀的转化 第三节沉淀滴定法 一、莫尔法 二、佛尔哈德法 三、法扬可法 0

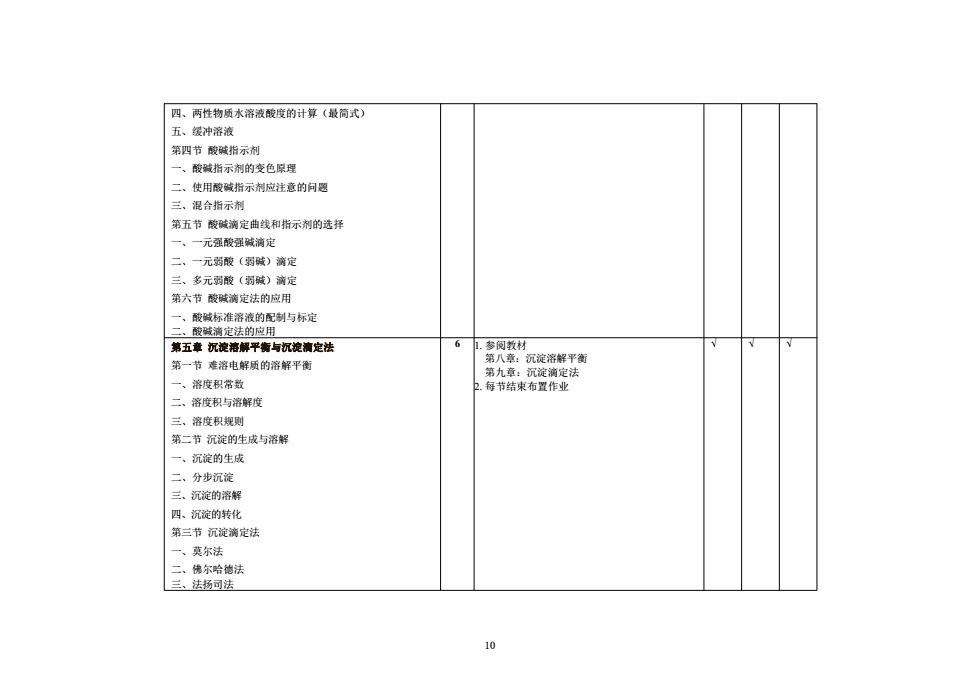

10 四、两性物质水溶液酸度的计算(最简式) 五、缓冲溶液 第四节 酸碱指示剂 一、酸碱指示剂的变色原理 二、使用酸碱指示剂应注意的问题 三、混合指示剂 第五节 酸碱滴定曲线和指示剂的选择 一、一元强酸强碱滴定 二、一元弱酸(弱碱)滴定 三、多元弱酸(弱碱)滴定 第六节 酸碱滴定法的应用 一、酸碱标准溶液的配制与标定 二、酸碱滴定法的应用 第五章 沉淀溶解平衡与沉淀滴定法 第一节 难溶电解质的溶解平衡 一、溶度积常数 二、溶度积与溶解度 三、溶度积规则 第二节 沉淀的生成与溶解 一、沉淀的生成 二、分步沉淀 三、沉淀的溶解 四、沉淀的转化 第三节 沉淀滴定法 一、莫尔法 二、佛尔哈德法 三、法扬司法 6 1. 参阅教材 第八章:沉淀溶解平衡 第九章:沉淀滴定法 2. 每节结束布置作业 √ √ √

第二节沉淀过程 第三节品形沉淀形成的条件 第四节沉淀的净化 第六章物质结构 2.参阅教材第四章:物质结构 上.每节结束布置作业 第一节氢原子光谱和玻尔理论(A层次) 一、氢原子光 二、玻尔理论 第二节原子的量子力学模型 一、微观粒子波粒二象性 二、核外电子运动状态的近代描述 三、原子轨道和电子云的图象 第三节原子核外电子结构 一、多电子原子的能级 二、核外电子排布规则 三、隙子的电子结构与元素同期表 第四节元素基本性质的周期性变化(自学) 第五节离子键 一、离子键 第六节共价健 一、价键理论 二、杂化轨道理论 三、价层电子对互斥理论(A层次) 第七节分子间力和氢键 一、分子间力 第入餐体结的A层欢

11 第四节 重量分析法(A 层次) 第一节 重量分析法的基本过程和特点 第二节 沉淀过程 第三节 晶形沉淀形成的条件 第四节 沉淀的净化 第六章 物质结构 第一节 氢原子光谱和玻尔理论(A层次) 12 1. 参阅教材第四章:物质结构 2. 每节结束布置作业 √ √ 一、氢原子光谱 二、玻尔理论 第二节 原子的量子力学模型 一、微观粒子波粒二象性 二、核外电子运动状态的近代描述 三、原子轨道和电子云的图象 第三节 原子核外电子结构 一、多电子原子的能级 二、核外电子排布规则 三、原子的电子结构与元素周期表 第四节 元素基本性质的周期性变化(自学) 第五节 离子键 一、离子键 第六节 共价键 一、价键理论 二、杂化轨道理论 三、价层电子对互斥理论(A 层次) 第七节 分子间力和氢键 一、分子间力 二、氢键 第八节 晶体结构(A 层次)

三、分子品体 四、金属品体 第七章配位化合物和配位滴定法 12 参阅教材 第一节配位化合物的组成和命名 第十章:配位化合物 第十一章:配位滴定 一、配合物的组成 每节结束布置作业 二、配合物的命名 第二节配位化合物的价键理论 第三节配位平衡 一、配合物的稳定常数 第四节EDTA的性质及配位滴定 一、EDTA的性质 二、EDTA配合物的特点 第五节配位滴定曲线 一、配位反应的刷反应及条件稳定常数 二、滴定曲线 三、准确滴定的条件 四、酸效应曲线(林旁曲线) 第六节金属指示剂 一、金属指示剂的作用原理 二、金属指示剂应具备的条件 三、常用金属指示剂 四、指示剂的封闭、僵化与变质 第七节提高指示剂选择性的方法 一、控制溶液酸度进行分步滴定 二、使用掩蔽剂提高选择性

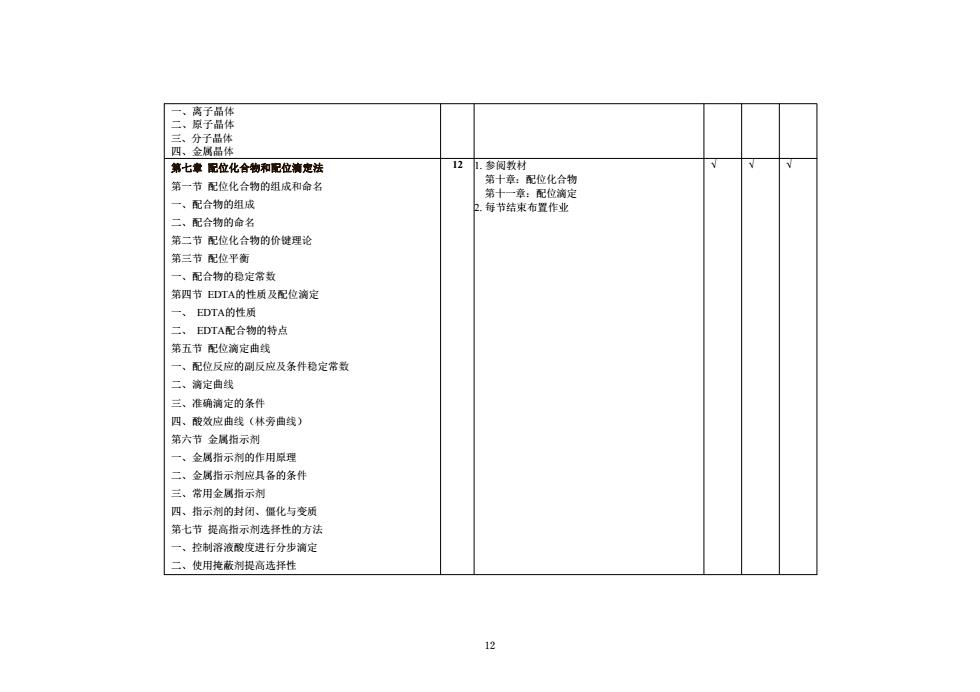

12 一、离子晶体 二、原子晶体 三、分子晶体 四、金属晶体 第七章 配位化合物和配位滴定法 12 1. 参阅教材 第十章:配位化合物 第十一章:配位滴定 2. 每节结束布置作业 √ √ √ 第一节 配位化合物的组成和命名 一、配合物的组成 二、配合物的命名 第二节 配位化合物的价键理论 第三节 配位平衡 一、配合物的稳定常数 第四节 EDTA的性质及配位滴定 一、 EDTA的性质 二、 EDTA配合物的特点 第五节 配位滴定曲线 一、配位反应的副反应及条件稳定常数 二、滴定曲线 三、准确滴定的条件 四、酸效应曲线(林旁曲线) 第六节 金属指示剂 一、金属指示剂的作用原理 二、金属指示剂应具备的条件 三、常用金属指示剂 四、指示剂的封闭、僵化与变质 第七节 提高指示剂选择性的方法 一、控制溶液酸度进行分步滴定 二、使用掩蔽剂提高选择性