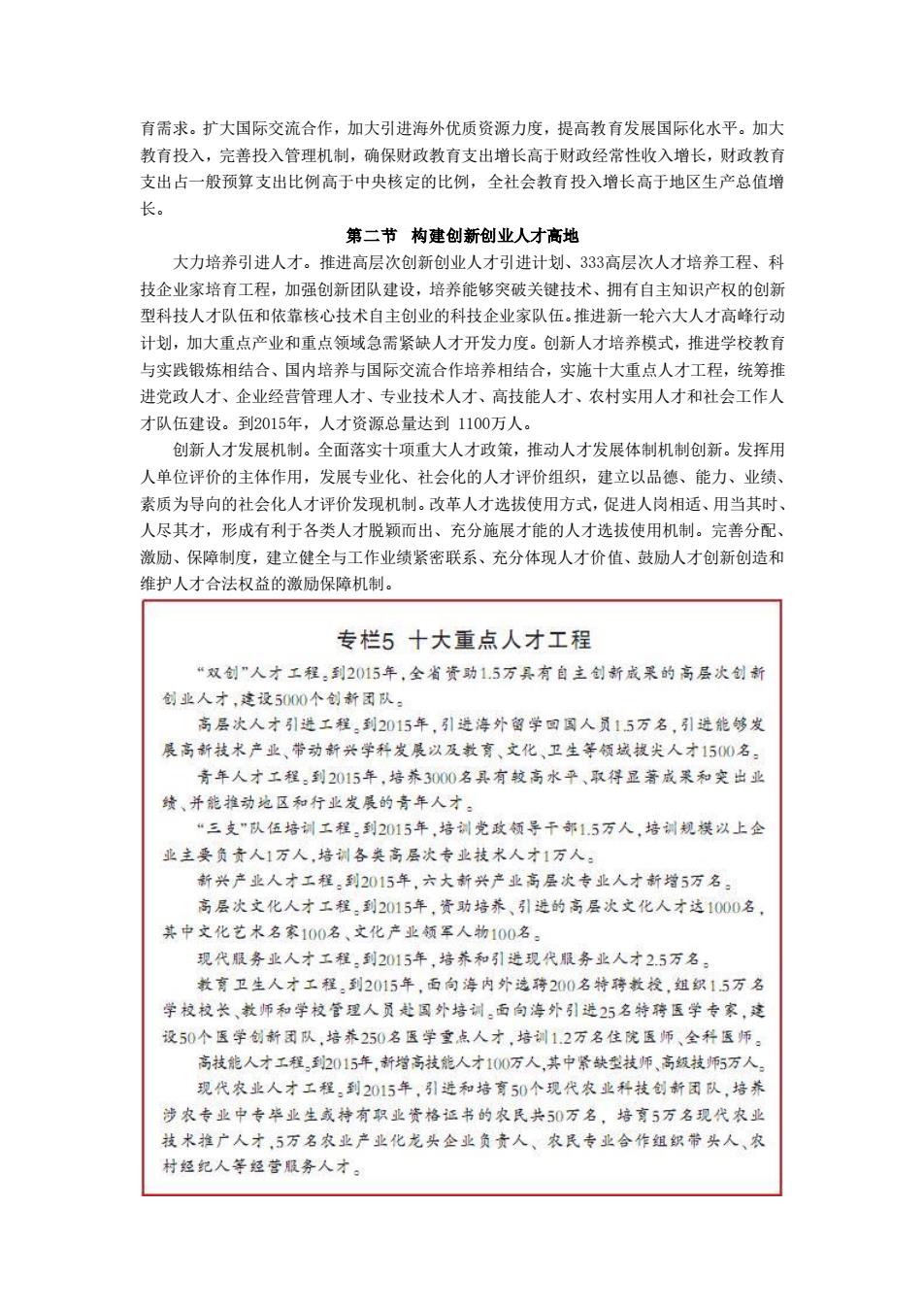

有需求。扩大国际交流合作,加大引进海外优质资源力度,提高教有发展国际化水平。加大 教育投入,完善投入管理机制,确保财政教育支出增长高于财政经常性收入增长,财政教育 支出占一般预算支出比例高于中央核定的比例,全社会教育投入增长高于地区生产总值增 长。 第二节构建创新创业人才高地 大力培养引进人才。推进高层次创新创业人才引进计划、333高层次人才培养工程、科 技企业家培有工程,加强创新团队建设,培养能够突破关健技术、拥有自主知识产权的创新 型科技人才队伍和依靠核心技术自主创业的科技企业家队伍。推进新一轮六大人才高峰行动 计划,加大重点产业和重点领域急需紧缺人才开发力度。创新人才培养模式,推进学校教有 与实践锻炼相结合、国内培养与国际交流合作培养相结合,实施十大重点人才工程,统筹推 进党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人 才队伍建设。到2015年,人才资源总量达到1100万人。 创新人才发展机制。全面落实十项重大人才政策,推动人才发展体制机制创新。发挥用 人单位评价的主体作用,发展专业化、社会化的人才评价组织,建立以品德、能力、业绩、 素质为导向的社会化人才评价发现机制。改革人才选拔使用方式,促进人岗相适、用当其时 人尽其才,形成有利于各类人才脱颜而出、充分施展才能的人才选拔使用机制。完善分配 激励、保障制度,建立健全与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、鼓励人大创新创造和 维护人才合法权益的激励保障机制。 专栏5十大重点人才工程 “双创人才工程:到2015年,全省资助1.5万具有自主创新成果的高层次创新 创业人才,遮设5000个创新团队: 多是次人才引进工程到015年引进海外留学曰国人员15万名引进能城发 展高新技术产亚、带动新兴学科发展以及教育、文化、卫生等领城提尖人才1500名 青年人才工程.到2015年,培养3000名具有较高水平,取得显著成果和突出业 皱、并能推动地区和行业发展的青年人才 “三支“队伍培训工程,到2015年,培制党领导千1.5万人,培训规以上企 亚主要负责人1万人,培训各奥高层次专业技术人才1万人: 新兴产业人才工程.到2015年,六大新兴产业高层次专业人才新增5万名 高层次文化人才工程.到2015年,资动培养、引进的高层次文化人才达1000名 共中文化艺米名家100名文化产业领军人物100名 现代服务业人才工程,到2015年,培养和引进现代服务业人才25万名 教育卫生人才工程,到2015年,面向海内外选将200名将脖教授,组织15万名 学权校长、教师和学校管理人员是国外培训.面向海外引进5名特蒋医学专家,速 设50个医学创新国队,培250名学点人才,培训1.2万名住院医师、全医师 高技能人才工程,到2015年,新增高技能人才100万人,其中紧缺型技师、高级技师5万人 现代农业人才工程.到2015年,引进和持育50个现代农业科技创新团队,持养 涉农专业中专华亚生或持有职业资格运书的农民共50万名,培育5万名现代农出 技术推广人才,5万名农业产业化龙头企业员责人、农民专业合作组织带头人、农 村经纪人等经营服务人才

育需求。扩大国际交流合作,加大引进海外优质资源力度,提高教育发展国际化水平。加大 教育投入,完善投入管理机制,确保财政教育支出增长高于财政经常性收入增长,财政教育 支出占一般预算支出比例高于中央核定的比例,全社会教育投入增长高于地区生产总值增 长。 第二节 构建创新创业人才高地 大力培养引进人才。推进高层次创新创业人才引进计划、333高层次人才培养工程、科 技企业家培育工程,加强创新团队建设,培养能够突破关键技术、拥有自主知识产权的创新 型科技人才队伍和依靠核心技术自主创业的科技企业家队伍。推进新一轮六大人才高峰行动 计划,加大重点产业和重点领域急需紧缺人才开发力度。创新人才培养模式,推进学校教育 与实践锻炼相结合、国内培养与国际交流合作培养相结合,实施十大重点人才工程,统筹推 进党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才和社会工作人 才队伍建设。到2015年,人才资源总量达到 1100万人。 创新人才发展机制。全面落实十项重大人才政策,推动人才发展体制机制创新。发挥用 人单位评价的主体作用,发展专业化、社会化的人才评价组织,建立以品德、能力、业绩、 素质为导向的社会化人才评价发现机制。改革人才选拔使用方式,促进人岗相适、用当其时、 人尽其才,形成有利于各类人才脱颖而出、充分施展才能的人才选拔使用机制。完善分配、 激励、保障制度,建立健全与工作业绩紧密联系、充分体现人才价值、鼓励人才创新创造和 维护人才合法权益的激励保障机制

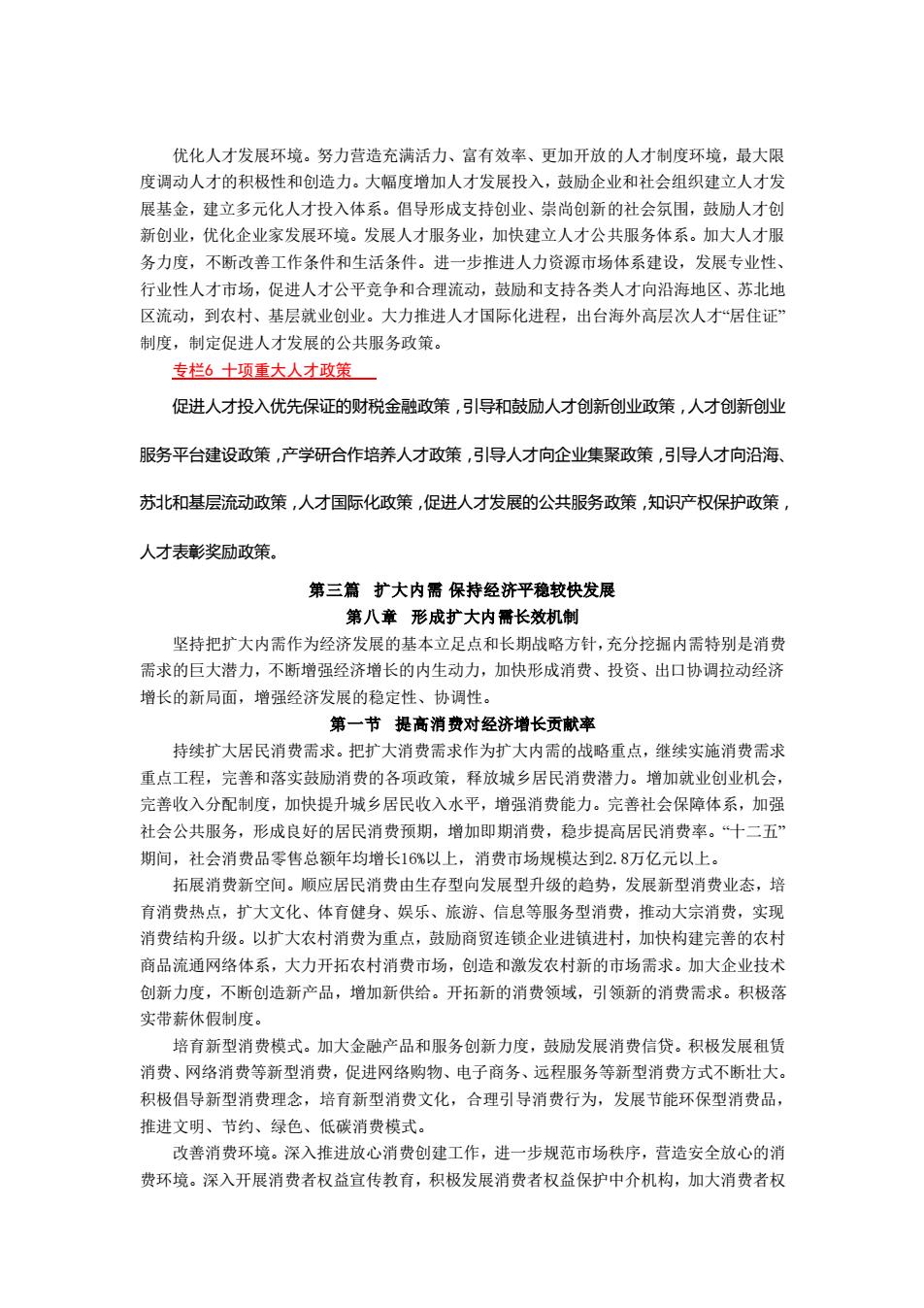

优化人才发展环境。努力营造充满活力、富有效率、更加开放的人才制度环境,最大限 度调动人木的积极性和创造力。大幅度增加人木发展投入,鼓励企业和社会组织建立人木发 展基金,建立多元化人才投入体系。倡导形成支持创业、崇尚创新的社会氛围,鼓励人才创 新创业,优化企业家发展环境。发展人才服务业,加快建立人才公共服务体系。加大人才服 务力度,不断改善工作条件和生活条件。进一步推进人力资源市场体系建设,发展专业性 行业性人才市场,促进人才公平竞争和合理流动,鼓励和支持各类人才向沿海地区、苏北地 区流动,到农村、基层就业创业。大力推进人才国际化进程,出台海外高层次人才“居住证 制度,制定促进人才发展的公共服务政策。 专栏6十项重大人才政策 促进人才投入优先保证的财税金融政策,引导和鼓励人才创新创业政策,人才创新创业 服务平台建设政策,产学研合作培养人才政策,引得人才向企业集聚政策,引导人才向沿海、 苏北和基层流动政策,人才国际化政策,促进人才发展的公共服务政策,知识产权保护政策 人才表彰奖励政策,】 第三篇扩大内需保持经济平稳较快发展 第八章形成扩大内需长效机制 坚持把扩大内需作为经济发展的基本立足点和长期战略方针,充分挖掘内需特别是消费 需求的巨大潜力,不断增强经济增长的内生动力,加快形成消费、投资、出口协调拉动经济 增长的新局面,增强经济发展的稳定性、协调性。 第一节提高消费对经济增长贡就率 持续扩大居民消费需求。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,继续实施消费需求 重点工程,完善和落实鼓励消费的各项政策,释放城乡居民消费潜力。增加就业创业机会, 完善收入分配制度,加快提升城乡居民收入水平,增强消费能力。完善社会保障体系,加强 社会公共服务,形成良好的居民消费预期,增加即期消费,稳步提高居民消费率。“十二五 期间,社会消费品零售总领年均增长16%以上,消费市场规横达到2.8万亿元以上 拓展消费新空间。顺应居民消费由生存型向发展型升级的趋势,发展新型消费业态,培 育消费热点,扩大文化、体育健身、娱乐、旅游、信总等服务型消费,推动大宗消费,实现 消费结构升级。以扩大农村消费为重点,鼓励商贸连锁企业进镇进村,加快构建完善的农村 商品流通网络体系,大力开拓农村消费市场,创造和激发农村新的市场需求。加大企业技术 创新力度,不断创造新产品,增加新供给。开拓新的消费领域,引领新的消费需求。积极落 实带薪休假制度。 培育新型消费模式。加大金融产品和服务创新力度,鼓励发展消费信贷。积极发展租赁 消费、网络消费等新型消费,促进网络购物、电子商务、远程服务等新型消费方式不断壮大 积极倡导新型消费理念,培有新型消费文化,合理引导消费行为,发展节能环保型消费品, 推进文明、节约、绿色、低碳消费模式 改善消费环境。深入准进成心消费创建工作,进一步规范市场秩序,营造安全放心的消 费环境。深入开展消费者权益宣传教有,积极发展消费者权益保护中介机构,加大消费者权

优化人才发展环境。努力营造充满活力、富有效率、更加开放的人才制度环境,最大限 度调动人才的积极性和创造力。大幅度增加人才发展投入,鼓励企业和社会组织建立人才发 展基金,建立多元化人才投入体系。倡导形成支持创业、崇尚创新的社会氛围,鼓励人才创 新创业,优化企业家发展环境。发展人才服务业,加快建立人才公共服务体系。加大人才服 务力度,不断改善工作条件和生活条件。进一步推进人力资源市场体系建设,发展专业性、 行业性人才市场,促进人才公平竞争和合理流动,鼓励和支持各类人才向沿海地区、苏北地 区流动,到农村、基层就业创业。大力推进人才国际化进程,出台海外高层次人才“居住证” 制度,制定促进人才发展的公共服务政策。 专栏6 十项重大人才政策 促进人才投入优先保证的财税金融政策,引导和鼓励人才创新创业政策,人才创新创业 服务平台建设政策,产学研合作培养人才政策,引导人才向企业集聚政策,引导人才向沿海、 苏北和基层流动政策,人才国际化政策,促进人才发展的公共服务政策,知识产权保护政策, 人才表彰奖励政策。 第三篇 扩大内需 保持经济平稳较快发展 第八章 形成扩大内需长效机制 坚持把扩大内需作为经济发展的基本立足点和长期战略方针,充分挖掘内需特别是消费 需求的巨大潜力,不断增强经济增长的内生动力,加快形成消费、投资、出口协调拉动经济 增长的新局面,增强经济发展的稳定性、协调性。 第一节 提高消费对经济增长贡献率 持续扩大居民消费需求。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,继续实施消费需求 重点工程,完善和落实鼓励消费的各项政策,释放城乡居民消费潜力。增加就业创业机会, 完善收入分配制度,加快提升城乡居民收入水平,增强消费能力。完善社会保障体系,加强 社会公共服务,形成良好的居民消费预期,增加即期消费,稳步提高居民消费率。“十二五” 期间,社会消费品零售总额年均增长16%以上,消费市场规模达到2.8万亿元以上。 拓展消费新空间。顺应居民消费由生存型向发展型升级的趋势,发展新型消费业态,培 育消费热点,扩大文化、体育健身、娱乐、旅游、信息等服务型消费,推动大宗消费,实现 消费结构升级。以扩大农村消费为重点,鼓励商贸连锁企业进镇进村,加快构建完善的农村 商品流通网络体系,大力开拓农村消费市场,创造和激发农村新的市场需求。加大企业技术 创新力度,不断创造新产品,增加新供给。开拓新的消费领域,引领新的消费需求。积极落 实带薪休假制度。 培育新型消费模式。加大金融产品和服务创新力度,鼓励发展消费信贷。积极发展租赁 消费、网络消费等新型消费,促进网络购物、电子商务、远程服务等新型消费方式不断壮大。 积极倡导新型消费理念,培育新型消费文化,合理引导消费行为,发展节能环保型消费品, 推进文明、节约、绿色、低碳消费模式。 改善消费环境。深入推进放心消费创建工作,进一步规范市场秩序,营造安全放心的消 费环境。深入开展消费者权益宣传教育,积极发展消费者权益保护中介机构,加大消费者权