全年高产和持续高产,因此,作物栽培学还应作好合理布局、品种布局、搞好区域化。 总之,作物的高产、稳产,必须建立高产稳产农田,合理的耕作制度,选用良种和先 进栽培技术,即在良田、良种、良制、良法等“四良”配套的基础上才能充分发挥其增产 作用。 (二)作物栽培学的学习和研究方法 作物栽培学不仅是研究作物本身的生长发育规律,而且还要研究外界环境条件,栽培 技术对它的影响,以及高产群体所必须遵循的发展动态。因此,作物栽培研究的内容非常 广泛,联系到的问题也十分复杂,学习和研究这门科学时应注意以下几点: 1.要认真学习党对农业生产的方针、政策 作物栽培学是为发展社会主义农业服务的,因此,必须认真学习和了解党对发展农业 的各项方针、政策,使这些政策成为我们研究作物栽培学和进行具体工作的依据,使作物 生产符合社会大农业与社会主义市场经济方面先前发展。 2.要以辩证唯物主义的观点和方法作指导 作物栽培学研究的是活的有机体,它与环境条件有着密切的关系,具有严格的地区性、 季节性和条件性,不同作物和不同品种,有它适应的地区和环境条件。因此,在研究作物 栽培技术中要从客观实际出发,因地制宜的灵活运用,切不可主观片面地生搬硬套,一切 要经过试验观察,总结经验效果。 3.要有严谨的科学态度和理论联系实际实事求是的作风 作物栽培是一门实践性很强的科学,它直接用于指导实践为生产服务。因此,学习作 物栽培学,一方面要认真学习理论知识,另一方面要深入实际、深入生产第一线,实事求 是地总结生产经验和反映客观情况。同时,要学会看天、看地、看苗情,学会和提高发现 问题、解决问题的能力。 4.要学会基础学科,奠定扎实的理论功底 作物栽培学是一门综合性很强的应用科学,它以多种学科为基础。例如,研究作物的 形态结构,必须具有植物学、植物解剖学的知识:研究作物的生态学特性:必须具备植物 生物学和遗传学的知识:在研究作物对环境条件的要求时,必须具备土壤学、农业化学、 植物生理、生态等方面的知识。总之,必须学好各相关的基础学科,这样才能为学好和研 究栽培学打下坚实的基础。 第二节作物的起源、分类和分布 一、作物的起源变异和传播 (一)栽培作物起源与农耕文化 栽培的作物是人类从野生植物中经过长期选择培育而来,是人类劳动的产物和成果。 人类从猿到人经过了亿万年的漫长岁月,栽培作物也同样如此,是以人类定居为前提的, 因此,其起源与农耕文化的起源密切相关。据地理学的研究,约在1万年前,在亚洲、中 东和欧洲的一部分地方,由于最后的冰河急剧溶化,湖泊和沼泽地增多了,鱼也增多了。 6

6 全年高产和持续高产,因此,作物栽培学还应作好合理布局、品种布局、搞好区域化。 总之,作物的高产、稳产,必须建立高产稳产农田,合理的耕作制度,选用良种和先 进栽培技术,即在良田、良种、良制、良法等“四良”配套的基础上才能充分发挥其增产 作用。 (二)作物栽培学的学习和研究方法 作物栽培学不仅是研究作物本身的生长发育规律,而且还要研究外界环境条件,栽培 技术对它的影响,以及高产群体所必须遵循的发展动态。因此,作物栽培研究的内容非常 广泛,联系到的问题也十分复杂,学习和研究这门科学时应注意以下几点: 1.要认真学习党对农业生产的方针、政策 作物栽培学是为发展社会主义农业服务的,因此,必须认真学习和了解党对发展农业 的各项方针、政策,使这些政策成为我们研究作物栽培学和进行具体工作的依据,使作物 生产符合社会大农业与社会主义市场经济方面先前发展。 2.要以辩证唯物主义的观点和方法作指导 作物栽培学研究的是活的有机体,它与环境条件有着密切的关系,具有严格的地区性、 季节性和条件性,不同作物和不同品种,有它适应的地区和环境条件。因此,在研究作物 栽培技术中要从客观实际出发,因地制宜的灵活运用,切不可主观片面地生搬硬套,一切 要经过试验观察,总结经验效果。 3.要有严谨的科学态度和理论联系实际实事求是的作风 作物栽培是一门实践性很强的科学,它直接用于指导实践为生产服务。因此,学习作 物栽培学,一方面要认真学习理论知识,另一方面要深入实际、深入生产第一线,实事求 是地总结生产经验和反映客观情况。同时,要学会看天、看地、看苗情,学会和提高发现 问题、解决问题的能力。 4.要学会基础学科,奠定扎实的理论功底 作物栽培学是一门综合性很强的应用科学,它以多种学科为基础。例如,研究作物的 形态结构,必须具有植物学、植物解剖学的知识;研究作物的生态学特性;必须具备植物 生物学和遗传学的知识;在研究作物对环境条件的要求时,必须具备土壤学、农业化学、 植物生理、生态等方面的知识。总之,必须学好各相关的基础学科,这样才能为学好和研 究栽培学打下坚实的基础。 第二节 作物的起源、分类和分布 一、作物的起源变异和传播 (一)栽培作物起源与农耕文化 栽培的作物是人类从野生植物中经过长期选择培育而来,是人类劳动的产物和成果。 人类从猿到人经过了亿万年的漫长岁月,栽培作物也同样如此,是以人类定居为前提的, 因此,其起源与农耕文化的起源密切相关。据地理学的研究,约在 1 万年前,在亚洲、中 东和欧洲的一部分地方,由于最后的冰河急剧溶化,湖泊和沼泽地增多了,鱼也增多了

于是,一直以狩猎和采集野果为生,过着游猎生活的人类,开始在湖边聚居,主要以捕鱼 为生,这样经过一段时期后,便初步形成了定居的生活方式,定居的结果,使居住地及其 周围产生了粪便,垃圾及食物残渣的积累。在这些富含营养的土壤上,人类看到了“吃掉 的植物”再生出“可食用的植物”的过程,这些自然再生的植物就成了人类农耕文化开始 的渊源。 在人类懂得栽培植物后,便对周围自然生长的可食植物,形成一种据为己有的概念, 并保护这些植物不受他人和野兽侵食,便慢慢地向远处野地方向发展。这种半猎半耕的现 象,在以打猎为主的原始状态的人群中至今仍然见到。由于多数的食用植物的收获期受到 季节的限制,原始人类是不会放弃的,并随季节的变化而变化,这种半猎半耕的生活维持 了相当长一段时间,当时,农耕大多以家中女性为主,男性则以狩猎为主。 也有人认为,人类在知道栽培植物以前,就己开始驯化、饲养马、羊等动物,在饲养 动物过程中需要大量的植物饲料,为寻求牧草于是就向游牧生活方式转变,也就掌握了栽 培植物、用饲料喂养家畜的简单技术。 以居住条件为前提的农耕生活,和以牧业为主的游牧生活是两种完全不同的生活方 式。人类以哪一种为主,不但各民族之间有所不同,同时也受到了人类生活环境的强烈制 约。生活在东亚和欧洲的人类,采取的是以畜牧业为主兼顾农业耕作的生活方式。这些地 区冬季寒冷,气候干燥,不利于植物的生长发育,因此最初栽培的植物主要是生育期1-2 年,能在较短的定居时间内收获的麦类和豆类等,这些植物也适宜贮存并能作家畜饲料。 而生活在东南亚和中南美的人类,则采取了以农业耕作为主的生活方式。这些地区四季气 候温暖,雨水充沛,有利于植物生长,因此最初栽培的植物主要是多年生的薯类。薯类的 茎叶、块根等无论何时采摘挖掘均能食用。所以,生活在这些地区的人类,不必打猎和饲 养家畜,也能保证稳定的食物来源。 由于不同植物所要求的生态环境不同,因此居住在不同地理环境的人类就需要种植不 同的作物,这样就形成了对栽培作物各有侧重的农耕生活。不同的农耕生活也就自然而然 地导致了不同的农耕文化(圈)。研究表明,人类农耕文化至少可分为四种,它们主要是 以人种(黑种人、黄种人、和白种人等)不同而在各自独立的区域发展起来的。 1.地中海农耕文化是在中东地区兴起的农耕文化,以小麦、大麦、蔓青、豌豆等 作物为主,从石器时代向欧洲传播的同时,经陆地传入印度,中国等国家。以畜牧业为主 是这一农耕文化的特征。 2.热带深草原农耕文化在非洲,主要是在西非的尼日日尔河流域产生的独特的农 耕文化,与东非的埃塞俄比亚地区产生的农耕文化相结合后,逐步扩大至印度次大陆,代 表作物有豇豆、紫黑稗、葫芦、芝麻等。 3.根栽农耕文化以东南亚、马来半岛为中心,产生了以芋头、山芋、香蕉、甘蔗 等为代表作物的农耕文化。据推测,这些作物起源于1一1.5亿年前,是世界上最古老的 作物,均属于多年生无性繁殖的作物。根栽农耕文化从印度向西传入马达加斯加,而后传 到非洲大陆,又传遍南太平洋各岛屿。 4.新大陆农耕文化在南美洲的秘鲁高原,产生了以马铃薯、菜豆、南瓜等为代表 作物的农耕文化。在中美洲还产生了以玉米、甘薯为核心的农耕文化。它们在相互影响渗 透的过程中得到不断发展。这和旧大陆的农耕文化一样,均起源于古代,随着哥伦布发现 7

7 于是,一直以狩猎和采集野果为生,过着游猎生活的人类,开始在湖边聚居,主要以捕鱼 为生,这样经过一段时期后,便初步形成了定居的生活方式,定居的结果,使居住地及其 周围产生了粪便,垃圾及食物残渣的积累。在这些富含营养的土壤上,人类看到了“吃掉 的植物”再生出“可食用的植物”的过程,这些自然再生的植物就成了人类农耕文化开始 的渊源。 在人类懂得栽培植物后,便对周围自然生长的可食植物,形成一种据为己有的概念, 并保护这些植物不受他人和野兽侵食,便慢慢地向远处野地方向发展。这种半猎半耕的现 象,在以打猎为主的原始状态的人群中至今仍然见到。由于多数的食用植物的收获期受到 季节的限制,原始人类是不会放弃的,并随季节的变化而变化,这种半猎半耕的生活维持 了相当长一段时间,当时,农耕大多以家中女性为主,男性则以狩猎为主。 也有人认为,人类在知道栽培植物以前,就已开始驯化、饲养马、羊等动物,在饲养 动物过程中需要大量的植物饲料,为寻求牧草于是就向游牧生活方式转变,也就掌握了栽 培植物、用饲料喂养家畜的简单技术。 以居住条件为前提的农耕生活,和以牧业为主的游牧生活是两种完全不同的生活方 式。人类以哪一种为主,不但各民族之间有所不同,同时也受到了人类生活环境的强烈制 约。生活在东亚和欧洲的人类,采取的是以畜牧业为主兼顾农业耕作的生活方式。这些地 区冬季寒冷,气候干燥,不利于植物的生长发育,因此最初栽培的植物主要是生育期 1-2 年,能在较短的定居时间内收获的麦类和豆类等,这些植物也适宜贮存并能作家畜饲料。 而生活在东南亚和中南美的人类,则采取了以农业耕作为主的生活方式。这些地区四季气 候温暖,雨水充沛,有利于植物生长,因此最初栽培的植物主要是多年生的薯类。薯类的 茎叶、块根等无论何时采摘挖掘均能食用。所以,生活在这些地区的人类,不必打猎和饲 养家畜,也能保证稳定的食物来源。 由于不同植物所要求的生态环境不同,因此居住在不同地理环境的人类就需要种植不 同的作物,这样就形成了对栽培作物各有侧重的农耕生活。不同的农耕生活也就自然而然 地导致了不同的农耕文化(圈)。研究表明,人类农耕文化至少可分为四种,它们主要是 以人种(黑种人、黄种人、和白种人等)不同而在各自独立的区域发展起来的。 1.地中海农耕文化 是在中东地区兴起的农耕文化,以小麦、大麦、蔓青、豌豆等 作物为主,从石器时代向欧洲传播的同时,经陆地传入印度,中国等国家。以畜牧业为主 是这一农耕文化的特征。 2.热带深草原农耕文化 在非洲,主要是在西非的尼日日尔河流域产生的独特的农 耕文化,与东非的埃塞俄比亚地区产生的农耕文化相结合后,逐步扩大至印度次大陆,代 表作物有豇豆、紫黑稗、葫芦、芝麻等。 3.根栽农耕文化 以东南亚、马来半岛为中心,产生了以芋头、山芋、香蕉、甘蔗 等为代表作物的农耕文化。据推测,这些作物起源于 1—1.5 亿年前,是世界上最古老的 作物,均属于多年生无性繁殖的作物。根栽农耕文化从印度向西传入马达加斯加,而后传 到非洲大陆,又传遍南太平洋各岛屿。 4.新大陆农耕文化 在南美洲的秘鲁高原,产生了以马铃薯、菜豆、南瓜等为代表 作物的农耕文化。在中美洲还产生了以玉米、甘薯为核心的农耕文化。它们在相互影响渗 透的过程中得到不断发展。这和旧大陆的农耕文化一样,均起源于古代,随着哥伦布发现

新大陆,这些作物绝大多数于16世纪后,很快地传到了旧大陆,彻底改变了世界作物的 分布图。 这就告诉我们作物的起源和形成是人类农耕活动的结果。古人类活动的重点是获取果 实为食物,除渔猎外,主要采集野生植物,在采集野生植物并作为食品的过程中,结合着 选择,于是开始对某类植物注意,并逐渐从野生群落中将其分离出来并加以保护,这样由 采集野生植物转变为栽培植物的萌芽。 当人们对某些植物的依赖性逐步增加,其需要量超过植物的供应量时,人们便开始有 意识地种植,并注意逐步选择果形大、生产多,成熟后脱落损失少的类型。对其生长习性 逐渐积累了经验,不断地有意识地改善栽培技术,为野生植物生长发育创造了更好的条件, 使它们的遗传性充分发挥出来。在此基础上通过长期的无意识和有意识的人工选择,那些 适合于人类需要的变异类型便保留下来,使野生植物逐步转变成为栽培的作物。 栽培作物的出现为人类提供了较多的食物和其他用品,使原始劳动人得以定居下来, 进行社会分工,促进了社会生产和文化的发展,可以说种植业的出现和发展与人类文化的 出现和发展有着极其密切的关系。 栽培作物起源于野生植物,但与野生祖先之间存在着很大差别,主要表现在:1、栽 培作物各器官,特别是那些被人类利用的器官变大和迅速生长,例如野生大豆茎纤细、蔓 生、三出复叶小而细长,花荚均小,种子百粒重仅2-3g,而栽培的大豆茎粗、直立、叶片、 花、荚都较大,种子百粒重可达20-30g。2、栽培作物产品有用成分的改进,如甜菜,1747 年德国化学家在地中海沿岸发现时,其块根含糖量不到5%,经过二百多年的选择培育, 现在含糖量己达到19%,最高超过25%。3、栽培作物一般成熟期较一致,而野生植物成 熟期不一致,拖的时间很长。4、栽培作物传播手段退化,野生植物有固有的传播方式。5、 栽培作物种子休眠性减弱或缩短,而野生植物休眠期长。6、栽培作物防护机能减退,而 野生植物机械保护组织发达,例如野生谷类植物均有芒保护,这些形状有利繁衍后代和适 应苛刻的生存条件。栽培作物适应不良环境的能力差,离开了人工栽培的优越条件,其优 良性状就不能发挥,产量降低品质下降,慢慢丧失了内在的基础。 (二)栽培作物起源的地理中心 自然界里至今还存在着某些作物的祖先,例如野生大豆、野生稻、野生小麦、野生大 麻等。但大多数栽培作物早已改变了其野生祖先的模样,关于栽培植物的起源地,很早以 来就为植物学家、作物育种学家及栽培学家所重视。现代人类栽培的作物,均来源于野生 植物,这一观点是由瑞士德·康多尔(De.candolle)和英国查·达尔文(C.Darwin)等学 者阐明的。康多尔在1855年出版的《植物地理学》一书中,列出了157种栽培作物,除 其中32种原始作物不明外,其余均找到了相应的野生种。之后,康多尔又在1883年出版 的《栽培植物的起源》一书中,介绍了对247种作物与野生植物的亲缘关系的考察结果, 认为其中199种起源于旧大陆,45种起源于新大陆,只有3种来历不明。 本世纪20-30年代,苏联学者恩·依·瓦兹洛夫(H·N·BaBN JI IDB)组织植物采 集队,收集了世界各大洲60多个国家的30多万份野生植物和栽培作物的材料,通过形态 分类、杂交验证,细胞学和免疫学等详细的比较分析研究,并借助于考古学、史学和语言 学等研究结果,于1926年发表《栽培植物的起源中心》一书,提出了起源中心(也称基 因中心)学说,认为地球上绝大多数作物的起源地集中于北纬20-40°之间,各起源中心被 8

8 新大陆,这些作物绝大多数于 16 世纪后,很快地传到了旧大陆,彻底改变了世界作物的 分布图。 这就告诉我们作物的起源和形成是人类农耕活动的结果。古人类活动的重点是获取果 实为食物,除渔猎外,主要采集野生植物,在采集野生植物并作为食品的过程中,结合着 选择,于是开始对某类植物注意,并逐渐从野生群落中将其分离出来并加以保护,这样由 采集野生植物转变为栽培植物的萌芽。 当人们对某些植物的依赖性逐步增加,其需要量超过植物的供应量时,人们便开始有 意识地种植,并注意逐步选择果形大、生产多,成熟后脱落损失少的类型。对其生长习性 逐渐积累了经验,不断地有意识地改善栽培技术,为野生植物生长发育创造了更好的条件, 使它们的遗传性充分发挥出来。在此基础上通过长期的无意识和有意识的人工选择,那些 适合于人类需要的变异类型便保留下来,使野生植物逐步转变成为栽培的作物。 栽培作物的出现为人类提供了较多的食物和其他用品,使原始劳动人得以定居下来, 进行社会分工,促进了社会生产和文化的发展,可以说种植业的出现和发展与人类文化的 出现和发展有着极其密切的关系。 栽培作物起源于野生植物,但与野生祖先之间存在着很大差别,主要表现在:1、栽 培作物各器官,特别是那些被人类利用的器官变大和迅速生长,例如野生大豆茎纤细、蔓 生、三出复叶小而细长,花荚均小,种子百粒重仅 2-3g,而栽培的大豆茎粗、直立、叶片、 花、荚都较大,种子百粒重可达 20-30g。2、栽培作物产品有用成分的改进,如甜菜,1747 年德国化学家在地中海沿岸发现时,其块根含糖量不到 5%,经过二百多年的选择培育, 现在含糖量已达到 19%,最高超过 25%。3、栽培作物一般成熟期较一致,而野生植物成 熟期不一致,拖的时间很长。4、栽培作物传播手段退化,野生植物有固有的传播方式。5、 栽培作物种子休眠性减弱或缩短,而野生植物休眠期长。6、栽培作物防护机能减退,而 野生植物机械保护组织发达,例如野生谷类植物均有芒保护,这些形状有利繁衍后代和适 应苛刻的生存条件。栽培作物适应不良环境的能力差,离开了人工栽培的优越条件,其优 良性状就不能发挥,产量降低品质下降,慢慢丧失了内在的基础。 (二)栽培作物起源的地理中心 自然界里至今还存在着某些作物的祖先,例如野生大豆、野生稻、野生小麦、野生大 麻等。但大多数栽培作物早已改变了其野生祖先的模样,关于栽培植物的起源地,很早以 来就为植物学家、作物育种学家及栽培学家所重视。现代人类栽培的作物,均来源于野生 植物,这一观点是由瑞士德·康多尔(De.candolle)和英国查·达尔文(C.Darwin)等学 者阐明的。康多尔在 1855 年出版的《植物地理学》一书中,列出了 157 种栽培作物,除 其中 32 种原始作物不明外,其余均找到了相应的野生种。之后,康多尔又在 1883 年出版 的《栽培植物的起源》一书中,介绍了对 247 种作物与野生植物的亲缘关系的考察结果, 认为其中 199 种起源于旧大陆,45 种起源于新大陆,只有 3 种来历不明。 本世纪 20-30 年代,苏联学者恩·依·瓦兹洛夫(H·N·BaBNЛIDB)组织植物采 集队,收集了世界各大洲 60 多个国家的 30 多万份野生植物和栽培作物的材料,通过形态 分类、杂交验证,细胞学和免疫学等详细的比较分析研究,并借助于考古学、史学和语言 学等研究结果,于 1926 年发表《栽培植物的起源中心》一书,提出了起源中心(也称基 因中心)学说,认为地球上绝大多数作物的起源地集中于北纬 20-40º之间,各起源中心被

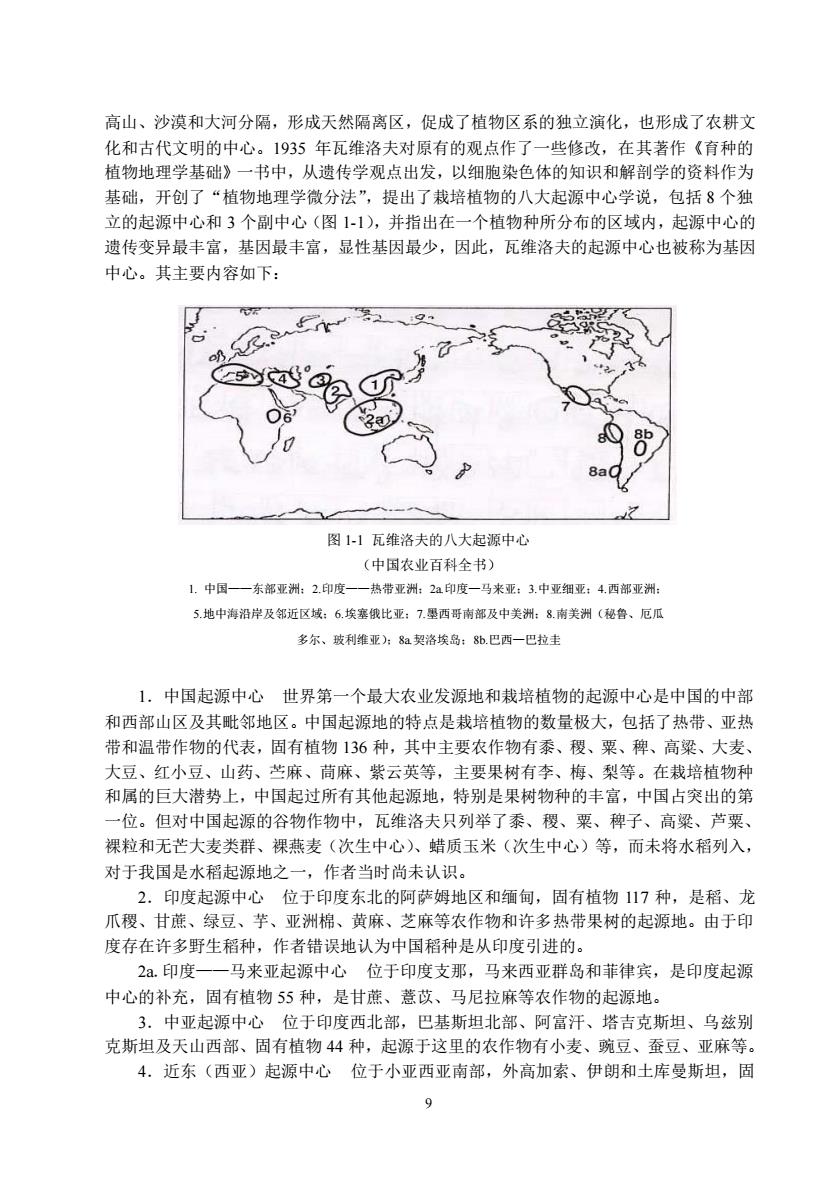

高山、沙漠和大河分隔,形成天然隔离区,促成了植物区系的独立演化,也形成了农耕文 化和古代文明的中心。1935年瓦维洛夫对原有的观点作了一些修改,在其著作《育种的 植物地理学基础》一书中,从遗传学观点出发,以细胞染色体的知识和解剖学的资料作为 基础,开创了“植物地理学微分法”,提出了栽培植物的八大起源中心学说,包括8个独 立的起源中心和3个副中心(图1-1),并指出在一个植物种所分布的区域内,起源中心的 遗传变异最丰富,基因最丰富,显性基因最少,因此,瓦维洛夫的起源中心也被称为基因 中心。其主要内容如下: 图1-1瓦维洛夫的八大起源中心 (中国农业百科全书) 1.中国一东部亚洲:2.印度一一热带亚洲:2a印度一马来亚:3.中亚细亚:4.西部亚洲: 5.地中海沿岸及邻近区域:6.埃塞俄比亚:7.墨西哥南部及中美洲:8.南美洲(秘鲁、厄瓜 多尔、玻利维亚):8a契洛埃岛:8b.巴西一巴拉圭 1.中国起源中心世界第一个最大农业发源地和栽培植物的起源中心是中国的中部 和西部山区及其毗邻地区。中国起源地的特点是栽培植物的数量极大,包括了热带、亚热 带和温带作物的代表,固有植物136种,其中主要农作物有黍、稷、粟、稗、高粱、大麦、 大豆、红小豆、山药、苎麻、茼麻、紫云英等,主要果树有李、梅、梨等。在栽培植物种 和属的巨大潜势上,中国起过所有其他起源地,特别是果树物种的丰富,中国占突出的第 一位。但对中国起源的谷物作物中,瓦维洛夫只列举了黍、稷、粟、稗子、高粱、芦粟、 裸粒和无芒大麦类群、裸燕麦(次生中心)、蜡质玉米(次生中心)等,而未将水稻列入, 对于我国是水稻起源地之一,作者当时尚未认识。 2.印度起源中心位于印度东北的阿萨姆地区和缅甸,固有植物117种,是稻、龙 爪稷、甘蔗、绿豆、芋、亚洲棉、黄麻、芝麻等农作物和许多热带果树的起源地。由于印 度存在许多野生稻种,作者错误地认为中国稻种是从印度引进的。 2.印度一一马来亚起源中心位于印度支那,马来西亚群岛和菲律宾,是印度起源 中心的补充,固有植物55种,是甘蔗、薏苡、马尼拉麻等农作物的起源地。 3.中亚起源中心位于印度西北部,巴基斯坦北部、阿富汗、塔吉克斯坦、乌兹别 克斯坦及天山西部、固有植物44种,起源于这里的农作物有小麦、豌豆、蚕豆、亚麻等。 4.近东(西亚)起源中心位于小亚西亚南部,外高加索、伊朗和土库曼斯坦,固 9

9 高山、沙漠和大河分隔,形成天然隔离区,促成了植物区系的独立演化,也形成了农耕文 化和古代文明的中心。1935 年瓦维洛夫对原有的观点作了一些修改,在其著作《育种的 植物地理学基础》一书中,从遗传学观点出发,以细胞染色体的知识和解剖学的资料作为 基础,开创了“植物地理学微分法”,提出了栽培植物的八大起源中心学说,包括 8 个独 立的起源中心和 3 个副中心(图 1-1),并指出在一个植物种所分布的区域内,起源中心的 遗传变异最丰富,基因最丰富,显性基因最少,因此,瓦维洛夫的起源中心也被称为基因 中心。其主要内容如下: 1.中国起源中心 世界第一个最大农业发源地和栽培植物的起源中心是中国的中部 和西部山区及其毗邻地区。中国起源地的特点是栽培植物的数量极大,包括了热带、亚热 带和温带作物的代表,固有植物 136 种,其中主要农作物有黍、稷、粟、稗、高粱、大麦、 大豆、红小豆、山药、苎麻、茼麻、紫云英等,主要果树有李、梅、梨等。在栽培植物种 和属的巨大潜势上,中国起过所有其他起源地,特别是果树物种的丰富,中国占突出的第 一位。但对中国起源的谷物作物中,瓦维洛夫只列举了黍、稷、粟、稗子、高粱、芦粟、 裸粒和无芒大麦类群、裸燕麦(次生中心)、蜡质玉米(次生中心)等,而未将水稻列入, 对于我国是水稻起源地之一,作者当时尚未认识。 2.印度起源中心 位于印度东北的阿萨姆地区和缅甸,固有植物 117 种,是稻、龙 爪稷、甘蔗、绿豆、芋、亚洲棉、黄麻、芝麻等农作物和许多热带果树的起源地。由于印 度存在许多野生稻种,作者错误地认为中国稻种是从印度引进的。 2a.印度——马来亚起源中心 位于印度支那,马来西亚群岛和菲律宾,是印度起源 中心的补充,固有植物 55 种,是甘蔗、薏苡、马尼拉麻等农作物的起源地。 3.中亚起源中心 位于印度西北部,巴基斯坦北部、阿富汗、塔吉克斯坦、乌兹别 克斯坦及天山西部、固有植物 44 种,起源于这里的农作物有小麦、豌豆、蚕豆、亚麻等。 4.近东(西亚)起源中心 位于小亚西亚南部,外高加索、伊朗和土库曼斯坦,固 图 1-1 瓦维洛夫的八大起源中心 (中国农业百科全书) 1. 中国——东部亚洲;2.印度——热带亚洲;2a.印度—马来亚;3.中亚细亚;4.西部亚洲; 5.地中海沿岸及邻近区域;6.埃塞俄比亚;7.墨西哥南部及中美洲;8.南美洲(秘鲁、厄瓜 多尔、玻利维亚);8a.契洛埃岛;8b.巴西—巴拉圭

有植物83种,起源于这一地区的农作物有硬粒小麦、普通小麦、圆锥小麦、波斯小麦、 二棱大麦、黑麦、燕麦、紫花苜蓿等。 5.地中海起源中心位于地中海沿岸,固有植物84种,是二粒小麦,波兰小麦,斯 卑尔脱小麦,地中海燕麦,大粒豌豆,大粒蚕豆、阔扁豆、甜菜、三叶草等农作物的起源 地。 6.埃塞俄比亚起源中心位于埃塞俄比亚、厄立特里和索马里北部,固有植物88 种,是高粱、豌豆、亚麻、芝麻、蓖麻及多种大麦和小麦等农作物的起源地。 7.中美起源中心位于墨西哥南部,中美、安提列斯群岛、是玉米、甘薯和陆地棉 的起源地。 8.南美起源中心本区包括秘鲁、厄瓜多尔和玻利维亚,基本上具有高山特有的物 种,有许多近缘野生的马铃薯新种。该区在南美虽很小,但却有异常多的动物和植物的种。 8a.智利起源中心是马铃薯的起源地。 8b.巴西一一巴拉圭起源中心是花生、烟草、木薯、海岛棉及一些热带果树的起源 地。 以上八大基本起源中心,多被沙漠及山脊所隔开,促成了植物区系的独立发展。据估 计主要栽培植物的初生形成地区,仅占地球面积的1/40。而调查的640种栽培植物中,有 500种以上起源于旧世界,占全世界栽培面积的5/6,其中有400种以上起源于亚洲南部, 其中以中国和印度的属、种、品种的潜力特别丰富,占全部调查作物的一半以上。瓦维洛 夫也指出他们对中国的考察很不够,很显然实际起源于中国的栽培作物的种类远较其所调 查的多。上述中国栽培稻起源于中国的问题,今天己为世界多数学者所公认。实际上,中 国还存在着大量的野生稻,南起海南岛北至贵州湄潭,东起台湾桃园,西至云南景洪的广 大地区内有极丰富的野生稻的分布,而中国野生稻与中国栽培稻杂交能育,说明中国栽培 稻起源于中国。从历史、语言、考古等方面证实,中国栽培稻绝非来自印度,且我国栽培 水稻的历史早于印度。同时日本栽培稻是由中国传去,却有历史明确可考。 此外,据近年我国调查研究,在西藏发现野生六倍体小麦和野生大麦,及在云南西部 发现半野生的六倍体小麦,这些野生和半野生的六倍体小麦与我国栽培的六倍体普通小麦 杂交,都能正常结实。这些野生六倍体小麦是野生种还是野生化了的种,以及我国栽培的 普通小麦是否可能起源于我国等问题,还值得进一步研究确定。 在瓦维洛夫之后,又有许多学者对作物的起源问题进行了研究,1945年Darlington 和Janaki Ammal把栽培植物分为12个起源中心。1965年Darlington又增加了欧洲、中非 和中美洲3个起源中心。 1965年苏联学者茹可夫斯基,首先把西伯利亚看成是一个基因中心,因为很多苹果 属、梨属以及其他的种己经在那里驯化。 1968年茹可夫斯基指出,有许多作物起源于瓦维洛夫的八大中心外,因此有必要加 大中心地理范围,提出大基因中心观点,将瓦维洛夫确定的8个起源中心扩大到12个。 1970年茹可夫斯基又做了一些修改,扩大了一些中心的地理范围。 1971年美国学者哈兰(J·R·Harlan)在《农业的起源,中心与非中心》一书中认为: 全世界的农业起源于三个独立的地区,每个地区均有一个起源中心区和一个非起源中心 区。中心的地域范围较小,非中心的范围较大:作物起源于中心区,驯化、发展于非中心 10

10 有植物 83 种,起源于这一地区的农作物有硬粒小麦、普通小麦、圆锥小麦、波斯小麦、 二棱大麦、黑麦、燕麦、紫花苜蓿等。 5.地中海起源中心 位于地中海沿岸,固有植物 84 种,是二粒小麦,波兰小麦,斯 卑尔脱小麦,地中海燕麦,大粒豌豆,大粒蚕豆、阔扁豆、甜菜、三叶草等农作物的起源 地。 6.埃塞俄比亚起源中心 位于埃塞俄比亚、厄立特里和索马里北部,固有植物 88 种,是高粱、豌豆、亚麻、芝麻、蓖麻及多种大麦和小麦等农作物的起源地。 7.中美起源中心 位于墨西哥南部,中美、安提列斯群岛、是玉米、甘薯和陆地棉 的起源地。 8.南美起源中心 本区包括秘鲁、厄瓜多尔和玻利维亚,基本上具有高山特有的物 种,有许多近缘野生的马铃薯新种。该区在南美虽很小,但却有异常多的动物和植物的种。 8a.智利起源中心 是马铃薯的起源地。 8b.巴西——巴拉圭起源中心 是花生、烟草、木薯、海岛棉及一些热带果树的起源 地。 以上八大基本起源中心,多被沙漠及山脊所隔开,促成了植物区系的独立发展。据估 计主要栽培植物的初生形成地区,仅占地球面积的 1/40。而调查的 640 种栽培植物中,有 500 种以上起源于旧世界,占全世界栽培面积的 5/6,其中有 400 种以上起源于亚洲南部, 其中以中国和印度的属、种、品种的潜力特别丰富,占全部调查作物的一半以上。瓦维洛 夫也指出他们对中国的考察很不够,很显然实际起源于中国的栽培作物的种类远较其所调 查的多。上述中国栽培稻起源于中国的问题,今天已为世界多数学者所公认。实际上,中 国还存在着大量的野生稻,南起海南岛北至贵州湄潭,东起台湾桃园,西至云南景洪的广 大地区内有极丰富的野生稻的分布,而中国野生稻与中国栽培稻杂交能育,说明中国栽培 稻起源于中国。从历史、语言、考古等方面证实,中国栽培稻绝非来自印度,且我国栽培 水稻的历史早于印度。同时日本栽培稻是由中国传去,却有历史明确可考。 此外,据近年我国调查研究,在西藏发现野生六倍体小麦和野生大麦,及在云南西部 发现半野生的六倍体小麦,这些野生和半野生的六倍体小麦与我国栽培的六倍体普通小麦 杂交,都能正常结实。这些野生六倍体小麦是野生种还是野生化了的种,以及我国栽培的 普通小麦是否可能起源于我国等问题,还值得进一步研究确定。 在瓦维洛夫之后,又有许多学者对作物的起源问题进行了研究,1945 年 Darlington 和 Janaki Ammal 把栽培植物分为 12 个起源中心。1965 年 Darlington 又增加了欧洲、中非 和中美洲 3 个起源中心。 1965 年苏联学者茹可夫斯基,首先把西伯利亚看成是一个基因中心,因为很多苹果 属、梨属以及其他的种已经在那里驯化。 1968 年茹可夫斯基指出,有许多作物起源于瓦维洛夫的八大中心外,因此有必要加 大中心地理范围,提出大基因中心观点,将瓦维洛夫确定的 8 个起源中心扩大到 12 个。 1970 年茹可夫斯基又做了一些修改,扩大了一些中心的地理范围。 1971 年美国学者哈兰(J·R·Harlan)在《农业的起源,中心与非中心》一书中认为: 全世界的农业起源于三个独立的地区,每个地区均有一个起源中心区和一个非起源中心 区。中心的地域范围较小,非中心的范围较大;作物起源于中心区,驯化、发展于非中心